La magie du travail social, ou comment faire disparaître les pauvres

Nicolas Gaillard est membre de L’Orage, une coopérative grenobloise de formateurs à l’éducation populaire. Ces éducateurs d’un nouveau genre s’essaient au périlleux exercice de la conférence gesticulée (voir encadré ci-dessous), qui mélange savoirs issus d’expériences de vie et savoirs théoriques pour mieux déconstruire « les systèmes de domination tels que nous les avons vécus et rassembler des savoirs utiles pour l’action collective ». Nicolas Gaillard, lui, s’attaque au travail social avec sa conférence gesticulée La magie du travail social ou comment faire disparaître les pauvres. Ancien éducateur spécialisé, il cherche à déjouer les rouages à l’œuvre dans ce métier qui ont fait perdre toute ambition de transformation sociale aux travailleurs sociaux.

Téléchargez le texte en PDF en cliquant ici

Dans ta conférence, tu opères un parallèle entre travail social et magie. Pourquoi avoir effectué ce rapprochement a priori saugrenu ?

J’ai toujours aimé la magie, elle nous fait rêver en créant de l’illusion. Tous les tours de magie reposent sur le fait de transformer une réalité et de créer quelque chose qui semble irrationnel, qui nous surprend. Selon moi, c’est le premier ressort de la magie. Le deuxième, c’est de savoir « qu’il y a un truc » et d’imaginer quel peut être le procédé à l’œuvre. J’ai toujours essayé d’élucider le fameux « truc » et puis, plus largement, de comprendre et rendre visible ce qui était jusque-là invisible.

Or il y a des principes en magie qui correspondent à ce que vit un travailleur social dans son quotidien. Par exemple lors d’un « forçage », c’est-à-dire quand tu fais choisir une carte à quelqu’un, et que tu lui donnes l’impression qu’elle est libre de prendre n’importe laquelle… tout en l’induisant à saisir celle dont tu as besoin pour ton tour. Dans le travail social, le concept de « libre adhésion » agit de la même manière : quand on dit à un SDF « Vous pouvez venir dans notre centre d’accueil d’urgence, mais il ne faut pas boire, ne pas se droguer, se coucher tôt, ne pas faire de bruit… », on lui demande tout ce qu’il n’est pas en mesure de faire. Cela est censé être une adhésion libre, mais en fait, on l’oblige à accepter des règles qui ont été fixées en amont.

Une autre technique de prestidigitation s’appelle la « misdirection », c’est quand on focalise l’attention du spectateur sur un fait annexe pour faire disparaître un objet qui est au centre du tour. Les spectateurs regardent le foulard que tu agites, et ne voient pas ce que tu es en train de planquer sous le tapis. Cette métaphore m’est apparue assez pertinente pour décrire ce qui se passait dans le social.

Mais où y a-t-il de la misdirection dans le travail social ?

Depuis les années 1980, les politiques publiques ont axé le travail social vers une plus forte prise en compte de la souffrance. On a ouvert des lieux d’écoute pour les pauvres en leur assurant une oreille compassionnelle. En effet, les professionnels qui recueillent la parole sont souvent des psychologues. Les réponses données à la souffrance ont donc pris une teinte psychologisante en laissant de côté un traitement plus social des problèmes rencontrés. Le travail social a également commencé à fonctionner selon un nouveau paradigme : celui de l’autonomie. Mais on ne cherche pas à rendre les gens plus autonomes dans une réalisation de soi et vers plus d’émancipation : on veut juste les rendre indépendants des politiques sociales.

Aujourd’hui, les réunions de supervision et d’analyse de pratiques entre travailleurs sociaux sont également complètement monopolisées par la psychanalyse, la psychothérapie individualisante, très introspective. Pourquoi pas. Mais c’est là qu’on trouve la misdirection : en se focalisant sur l’individu et sa souffrance, on ignore les causes structurelles, sociétales, de celle-ci. On fait disparaître la question des inégalités sociales. En agitant le foulard de la souffrance, et en ne la traitant que de manière individuelle et psychologique, on fait disparaître le traitement des inégalités sociales. Par le même subterfuge, ce sont les réelles capacités d’action sociale des travailleurs sociaux qui disparaissent.

Concrètement, quels sont les mécanismes à l’œuvre pour détourner ainsi l’attention ?

Dans le champ du social, entre autres, les récentes logiques managériales et de financements par projets ont transformé silencieusement et en profondeur le travail social. L’intrusion du management est arrivée en réaction à la peur du vide, c’est-à-dire à l’angoisse de ne pas être suffisamment efficace dans la résolution des problèmes sociaux des gens. Historiquement, le travail social s’est construit à tâtons, avec des initiatives de terrain souvent expérimentales. Certaines d’entre elles ont fini par s’institutionnaliser parce qu’elles répondaient à de réels besoins : des centres de santé spécifiques pour des personnes en très grande difficulté, des centres d’hébergement capables d’accueillir les gens avec leurs animaux de compagnie, d’autres où il n’est pas interdit de boire, etc. Or avec le management, le mécanisme s’inverse : ce n’est pas l’expérience de terrain qui prime, c’est au contraire depuis des bureaux que l’on décide de grands programmes (avec des catégories imprécises du type femmes battues, mères isolées, immigrés toxicomanes).

Sur le terrain, les modes de financement transforment aussi beaucoup le métier de travailleur social. Il y a dix ans, le travail social était encore considéré comme une mission que l’État déléguait aux associations. Aujourd’hui, ces structures sont fragilisées : elles sont plurifinancées – notamment par des financements incertains, car issus d’appels à projets auxquels souvent seules les grosses structures associatives sont en capacité de répondre.

Les structures travaillant avec des personnes précaires sont elles-mêmes précarisées et, pour chaque problème social rencontré, on cherche un dispositif qui agirait comme une baguette magique : logement d’urgence, prise en charge médicale, allocations diverses… Plutôt que de s’adapter à ceux qui sont en grande difficulté, pour répondre à leurs besoins et aller vers une réinsertion réelle, on suit des procédures qui ne permettent aucun esprit d’initiative ni aucune liberté. Passer une journée avec des familles dans la montagne, ce qui peut s’avérer être un moment trè important pour elles comme pour les travailleurs sociaux, ce n’est quasiment plus possible. On bride les capacités de réactions et d’adaptation des publics en difficultés et des travailleurs sociaux.

Quelle est la réaction des travailleurs sociaux dans ce contexte ?

Ceux-ci ont beaucoup de mal à parler de cette transformation de leur métier. Le travail social a beaucoup individualisé ses pratiques, avec des réticences au collectif et une suspicion à l’égard de l’animation socio-culturelle. De même, la formation au travail social enseigne la psychologie clinique ou la psychodynamique : on apprend aux futurs travailleurs sociaux à devenir pseudo-magiciens en leur donnant des références, une grille de lecture et des outils de compréhension des différents problèmes sociaux censés fonctionner à chaque situation rencontrée…

Les travailleurs sociaux ont notamment du mal à se défaire de la formule magique post hoc ergo propter hoc1 Sophisme qui consiste à prendre l’antécédent pour la cause. On prétend alors que si un événement suit un autre, alors le premier doit être la cause du second.. L’approche clinique du travail social tente en effet souvent de faire des liens entre ce qui s’est passé dans la vie des gens et leur manière d’agir aujourd’hui. Si la personne est violente aujourd’hui, c’est qu’elle a été battue étant jeune. Les énoncés des travailleurs sociaux prennent alors une tonalité performative, ils donnent l’illusion que leur parole est irréfutable. C’est presque de la sorcellerie !

Aujourd’hui, tu n’es plus éducateur spécialisé, tu as choisi de travailler à L’Orage. Est-ce que tu envisages l’éducation populaire politique comme une réponse aux problèmes que tu pointes dans le travail social ?

Avec l’éducation populaire politique, j’espère donner des outils qui aident à apercevoir et à décrypter ces « entourloupes ». On a besoin de concepts théoriques pour critiquer des dispositifs qui nous semblent évidents à première vue. Par exemple la notion de « faux dilemme » peut s’avérer très utile quand on te donne le choix entre deux fausses bonnes solutions, quand on essaie de te faire oublier qu’il y a d’autres alternatives face à deux situations inacceptables. L’approche clinique du travail social passe également par ce qu’on nomme « la neutralité bienveillante » du professionnel. Cette attitude consiste à se défaire de tout comportement jugeant vis-à-vis de l’usager, leur transmettant ainsi, sous couvert d’une certaine distance, ce qu’il faut croire et penser pour espérer s’en sortir. C’est une forme de dépolitisation du travail social. Pour moi, l’enjeu est justement de repolitiser le travail social, en réaffirmant l’engagement qu’il sous-tend : en agissant non pas seulement pour la réinsertion des personnes en difficulté dans la société, mais aussi et surtout pour la transformation de celle-ci.

L’ÉDUCATION POPULAIRE POLITIQUE

ET LA CONFÉRENCE GESTICULÉE

L’éducation populaire dite « politique » s’inscrit dans le projet historique de l’éducation populaire en France, fondé sur l’acquisition de formes de pensées critiques travaillant à l’émancipation individuelle et collective, par la culture ou la formation. Portée notamment aujourd’hui par quatre coopératives (Le Pavé à Rennes, l’Orage à Grenoble, Vent debout à Toulouse et L’Engrenage à Tours), celles-ci accrochent systématiquement l’adjectif « politique » aux démarches d’éducation populaire qu’elles proposent, insistant sur l’ambition de radicalité politique dans le travail de transformation sociale qu’elles recherchent, craignant les processus d’institutionnalisation de certaines structures d’éducation populaire par l’État.

La conférence gesticulée est un procédé d’éducation populaire politique. Il s’agit de rompre avec le dispositif classique de la conférence, en lui donnant une forme théâtralisée impliquant la subjectivité du conférencier. Celui-ci articule « savoirs chauds », expérientiels et issus de son histoire de vie, et « savoirs froids », théoriques et critiques, par une mise en scène sobre, marquée par l’humour et l’autodérision. Le conférencier nourrit le public d’une colère qui se veut féconde, en proposant des outils de lecture critique du problème social exposé, réduisant et ridiculisant la pensée dominante sur le sujet.

VOIR LA CONFÉRENCE GESTICULÉE DE NICOLAS GAILLARD : LA MAGIE DU TRAVAIL SOCIAL OU COMMENT FAIRE DISPARAÎTRE LES PAUVRES ET LES INÉGALITÉS.

Vidéo complète de Nicolas Gaillard sur le site de la Scop L’Orage en cliquant ici.

Extrait :

Notes

| ↩1 | Sophisme qui consiste à prendre l’antécédent pour la cause. On prétend alors que si un événement suit un autre, alors le premier doit être la cause du second. |

Réflexions sur la perméabilité des toits

Il existe en architecture une symbolique de l’habitat, et les relations que nous entretenons avec le ciel et la terre se reflètent sur nos murs. Décédé en 2011, Guy-René Doumayrou était un architecte proche des mouvements surréaliste et libertaire. Ce texte, publié en 1977 dans la revue Surréalisme, dirigée par Vincent Bounoure, retrace l’histoire sociale et spirituelle de la construction des toits et des puits à travers le monde. Où l’on apprend que résumer l’abri à une protection vis-à-vis de l’extérieur est aussi moderne que lacunaire…

De ce qui constitue le gîte, première des nécessités avec le couvert, la partie fondamentale semble bien être le toit : il écarte ces choses excessives qui tombent, la pluie, les flèches droites du soleil, la glace de l’aube. Il est une large main protectrice que le groupe primitif étend au-dessus de lui, limitant un petit monde stable soustrait aux inconstances de l’immensité météorique, repliant un instant sur ses épaules la sérénité intra-utérine. Pourtant, l’exemple des êtres simples montre foison de gîtes sans toit : bien des nids d’oiseaux et de mammifères restent béants sous les intempéries, la voûte végétale formant tant bien que mal obstacle au regard aigu des prédateurs. Dans les conditions les plus précaires, c’est contre les agresseurs courant au sol qu’il convient d’abord de se prémunir, la belle étoile pourvoyant au reste.

On croit savoir qu’aux temps paléolithiques le toit des cavernes fut utilisé à des fins magico-symboliques plutôt que fonctionnelles, les approximatifs abris sous roche surplombante (augmentés occasionnellement d’une première salle) suffisant à l’habitation. Malgré toutes ses menaces, l’air libre doit continuer de drainer nos poumons, et il semble bien que la mort dans les profondeurs chtoniennes était trop intensément ressentie pour être supportée autrement qu’en des épreuves de type initiatique. Ce toit de dessous terre, ciel mystérieux des antipodes, ne peut recouvrir que des réalités d’un autre monde. Les merveilleuses églises troglodytes d’Éthiopie réalisent en architecture savante un cas limite de cette manière archaïque de voir.

L’importance majeure accordée au toit est signe de civilisation : l’homme pacifique fait usage du parapluie tandis que le combattant a besoin d’un bouclier. Pareillement, les récoltes peuvent être abritées sous des hangars ouverts, de même que les troupeaux en stabulation libre, lorsque les brigands ont émigré et que les pâturages ont pu sans risque de déprédation être cerclés de longues clôtures.

Le concept d’abri acquiert alors la force des superstitions. On ne veut plus travailler en plein air, affronter les intempéries, causes de désagréments, on enferme les ouvriers, endives actives, sous de vastes nefs où ils fabriquent à un rythme soutenu des produits achevés. Quelques manœuvres sacrifiés suffiront à les mettre en place sous le soleil des chantiers. Et d’aucuns rêvent de nicher les villes tout entières sous des cloches isolantes, conservatrices d’un printemps éternel (Frei Otto, Buckminster Fuller). Le citadin, de la sorte définitivement soustrait aux humeurs galactiques, pourrait mettre en pratique un humanisme total. Œdipe réincrudé, il n’aurait plus rien à faire d’énigmes ni d’incestes : il demeurerait son propre fœtus, rêvant indéfiniment de globules enlacés dans des bains de couleur.

Aucune technique ne peut en soi mériter la critique (sauf bien entendu à son niveau propre d’efficacité), mais toute technique est méprisable si elle se donne elle-même comme fin. Surtout, il n’en est point d’acceptable dont la fonction soit véritablement unique : les techniques de couverture ne sont efficaces que si elles résolvent simultanément des problèmes d’ouverture. La paillote et la chaumière laissent sans trop de difficulté s’échapper les fumées par les interstices des lames végétales, mais il est certain que le toit est, autant que le mur, un lieu d’échanges, ou de passage, en même temps que d’interception : comme les membranes vivantes, c’est un filtre. Un exemple typique de cette complexité de fonctions est donné par l’habitation traditionnelle de l’Asie centrale ou septentrionale, analysée par R.-A. Stein 1 R.-A. Stein, « Architecture et pensée religieuse en Extrême-Orient », dans Arts asiatiques, t. IV – fasc. 3, PUF, Paris, 1957.. Au Kamtchatka, la maison d’hiver était une construction carrée en bois, entièrement enveloppée d’un tumulus isolant en terre. Au centre était le foyer, et au-dessus de celui-ci, le trou à fumée, seule source de lumière, était traversé d’un échelier réservé au passage des hommes, un tunnel horizontal étant prévu pour les femmes et les enfants, car « un prestige s’attache au passage en haut à travers la fumée » (p. 173).

La tente des nomades mongols ou tibétains reprend le même schéma, sauf à comporter une entrée commune ordinaire sur le côté, l’orifice zénithal étant appelé chaîne des foyers, épine dorsale de la communauté [2. Robert Jaulin, La Paix blanche, Seuil, 1970.]. Il n’y a pas si longtemps, du reste, que s’est oubliée chez nous la double équation 1 toit = 1 feu = 1 famille, définissant l’unité de base des recensements démographiques.

Bien souvent, la place du foyer était marquée par une excavation. Dans la maison d’hiver (en bois recouvert de terre) des Esquimaux du Groenland, cette excavation est devenue un souterrain d’entrée débouchant (ce qui n’est sans doute pas le parti le plus commode) à côté du foyer : système qui développe tout son sens dans la maison commune de l’Alaska, où la fosse centrale, accessible par un deuxième tunnel, et toujours surmontée du trou à fumée servant aussi de fenêtre, fonctionne selon les circonstances soit comme foyer pour les bains de vapeur, soit comme cachette pour les danseurs et sorciers qui émergent par là dans la salle ; soit enfin comme refuge pour les esprits qui « regardent » alors, à travers les planches dont elle est recouverte, les danses rituelles et reçoivent par la même voie les offrandes du public. Cette forme élaborée de « foyer » rend évidente son importance comme domicile d’une puissance tutélaire assimilable au feu souterrain, fontaine de vie. Pour plus correctement canaliser une aussi précieuse force, les Indiens pueblos, en Amérique du Nord, n’ont pas inventé une autre formule. Ils creusent des temples souterrains, les kiva, vastes fosses cylindriques qu’ils recouvrent d’un plancher percé en son centre ; au fond, un foyer appelé « ours » (animal puissant qui habite les grottes) est situé au pied d’une échelle conduisant à l’ouverture et nommée « arc-en-ciel » ; avec deux ou trois autres dispositifs accessoires, ils ont tout ce qu’il faut pour attirer les esprits protecteurs dans ce séjour choisi [3. Catalogue de l’exposition « Symbolisme cosmique et monuments religieux », musée Guimet, 1953.].

On trouvera par contraste que les esprits souterrains étaient fort négligemment traités dans la cabane gauloise dont le foyer était déporté latéralement, pour laisser la place, sous le trou à fumée, et au milieu d’une dépression du sol, à un puisard recouvert d’une claie en bois, qui recueillait les eaux pluviales et domestiques. Un tel parti n’est pourtant peut-être pas aussi grossièrement fonctionnel qu’il n’y parait. Le puisard central, en effet (toujours d’après R.-A. Stein), a été le pivot de la maison traditionnelle dans la Chine ancienne, depuis les origines jusqu’à nos jours. Aussi fermée sur l’extérieur que les huttes de terre, elle groupait toutes ses pièces en carré autour d’une cour centrale plus ou moins vaste d’où lui venaient l’air et la lumière, et qu’on appelait « puits du ciel ». Au milieu de la cour se trouvait donc un « puisard central » qui, pour être souvent une sorte de bourbier, n’en abritait pas moins la principale des cinq divinités domestiques. Or qui ne reconnait là l’impluvium ornant le centre de l’atrium, à l’emplacement où primitivement se trouvait le foyer de la maison romaine, non moins fermée sur la rue que son homologue orientale ? Cette maison ne faisait que perpétuer son modèle grec, et l’atrium a survécu jusque chez nous sous la forme du patio. Le plein étant l’équivalent de son vide, on peut dire que le mât central, échelier mythologique, de la hutte néo-calédonienne, avec ses figures d’ancêtres et son ornement de faîtage, résume très simplement cette longue théorie. Inversement, les montagnards du Nord-Cameroun, habitants d’une zone très aride, en ont magnifié le sens à l’échelle du village en construisant au sommet de leur bourg-forteresse des cases qui, destinées aux ancêtres, sont semblables aux autres habitations, mais dépourvues de toit. En bas du village se trouve l’entrée [4. « L’habitat au Cameroun », par un groupe d’élèves architectes, Éditions de l’Union française, Paris, 1952.], et ces coques vides, là-haut, sont bien pour tous des « arches dans le ciel ».

Ayant dégagé ce qui fait l’unité profonde de ces thèmes, peut-on appeler « arc-en-ciel » la cage d’ascenseur de nos édifices urbains, sommée de son édicule technique et de l’antenne télé collective ? On sourit un peu jaune : nulle renaissance dans un autre monde ne saurait être suggérée par ces dispositifs – rien de plus qu’une plongée dans une infra-vie minéralisée, tiède et impersonnelle. Il est évident que la « porte du ciel » est une ouverture sur l’invisible-indicible, monde de l’incommensurable dont notre société ne se soucie pas, même si ses œuvres se conforment parfois, par la force des choses, aux schémas traditionnels. Ceux-ci ne s’imposent pas nécessairement et, pour prendre un exemple assez neuf, constatons que le Pompidolium, Grand Moulin à Culture, s’étant voulu ouvert à toutes les initiatives, ne saurait canaliser la moindre inspiration. Sur le plateau aride de son toit, un diadème de buses de climatisation serti de caissons mécaniques semble disperser à la face du ciel comme un monstrueux bourbier éruptif. On sait de reste qu’il ne s’agit ici que de moudre la poudre aux yeux des faibles d’esprit.

Pourtant, le moindre monument peut engager le dialogue symbolique. La maison malgache, qui n’était souvent qu’un rectangle couvert en bâtière, inscrivait systématiquement le ciel vivant dans ses murs par son orientation et la dédicace zodiacale de douze points définis de leur périmètre, ce qui se traduisait concrètement par l’attribution d’une fonction domestique immuable à chacun de ces points [5. G. Julien, « Madagascar », dans L’habitation indigène, La Terre et la vie, Paris, 1931.]. Il fut un temps, qui est presque tout le temps des origines jusqu’à hier, où l’homme avait donc la connaissance d’un ordre du monde, distinct de l’ordre naturel, vis-à-vis duquel son habitation, et plus spécialement son toit, n’était pas seulement une carapace protectrice, mais surtout une zone de contact privilégiée, homologue pour la communauté de ce qu’est pour l’individu la voûte crânienne, qu’on voit se couronner d’or chez le transgresseur. La pénétration de la pluie et l’échappée des odeurs et fumées des sacrifices, car toute cuisine était sacrificielle [6. Marcel Detienne, « La Viande et le sacrifice en Grèce antique », dans La Recherche, no 75, fév. 1977.], par l’ouverture zénithale était à comprendre symboliquement, c’est-à-dire sur plusieurs registres de connaissance.

Avec le développement des civilisations urbaines et le raffinement consécutif des techniques de construction, on assiste nécessairement à une diversification grandissante des formes symboliques. En Grèce, c’est sur le fronton que se rassemblent les emblèmes, au point qu’on a pu dire que « le fronton n’a pas pour origine le toit » [7. Émile Soldi-Colbert de Beaulieu, Le temple et la fleur, Achille Heymann, Paris 1899, page 97.]. On doit au moins reconnaître qu’il en exprime bien la dynamique comme la forme ; au reste, des temples « hypèthres » (à toiture ouverte au centre) ont existé, mais on ignore dans quelle mesure ils étaient la règle ou l’exception. Soldi voyait en tout fronton grec une représentation de l’acte créateur divin, l’antéfixe étant l’image du Soleil, ou Verbe, et les rampants son rayonnement. L’entablement formant la base du triangle figure alors le ciel physique avec ses nuées (les mutules), ses foudres (les métopes) et ses averses (les triglyphes). Interprétation descriptive encore entachée du parti-pris mécaniste du XIXe siècle, que l’on peut reprendre en termes de dynamisme d’échange. Le fronton triangulaire met en évidence la nécessaire dualité de la manifestation – je lie et je délie – dès qu’elle émane du principe non manifesté. Le Soleil, son agent visible, dans l’une de ses aventures mythologiques, se présente sur le seuil de cette « porte du ciel », avec les sculptures qui ornent le champ du fronton et remplissent de leur vitalité l’espace créé par la fuite divergente des deux pôles. De la diversité des thèmes ornementaux, on peut dégager le constant paradigme : par le triangle, signe de feu, descend la volonté créatrice et remonte le désir d’union activant l’œuvre solaire ; ce feu pleure par les triglyphes, la pluie entretenant la frondaison du péristyle qui est la vie, sacrifice perpétuel dont il se soutient.

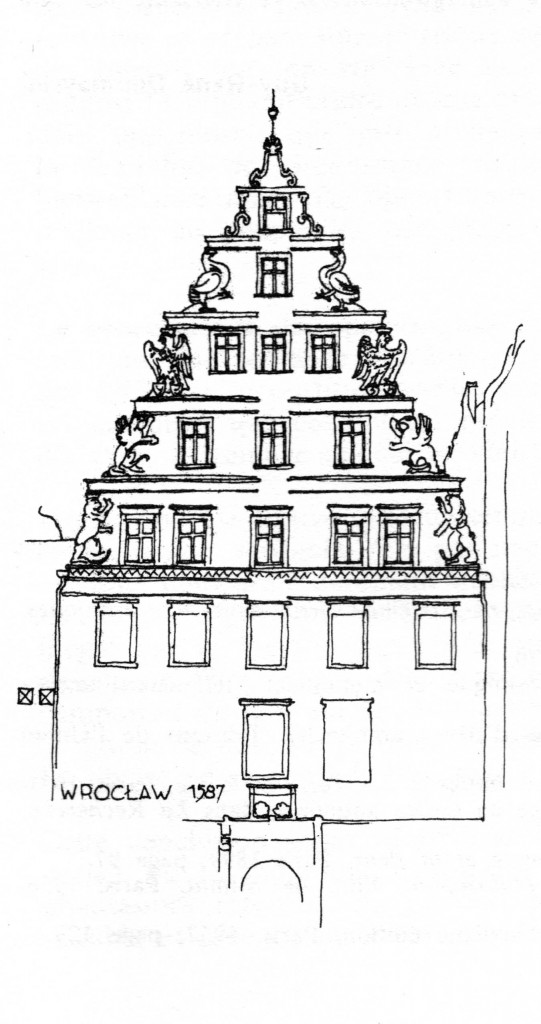

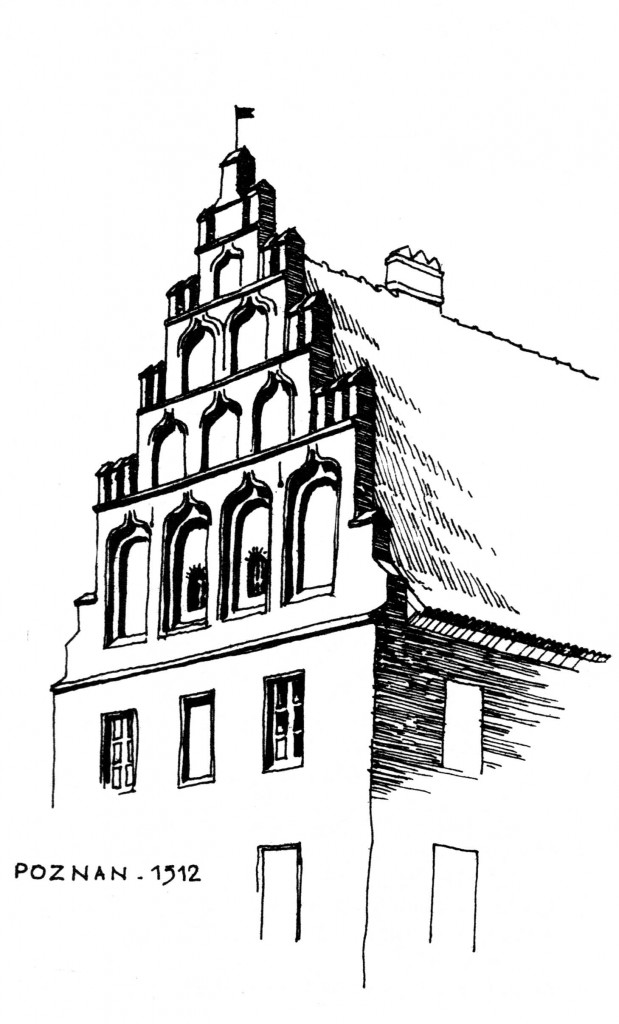

Sans doute est-on en droit de penser qu’une telle analyse vaut pour toute toiture à deux pans. Il faut néanmoins rendre à Soldi la justice de reconnaître que le fronton a fréquemment accusé son indépendance vis-à-vis du comble, dans l’architecture romane et, par la suite, plus encore, au point de devenir sous la forme du gâble un motif strictement ornemental. La verve baroque l’a repris avec une constance soutenue et une variété inépuisable qu’illustrent ces deux maisons polonaises du XVIe siècle, remarquables par la vigoureuse simplicité de leur thème. L’une éclaire son pignon de dix lumières fictives arrangées dans l’ordre de la divine tétraktys pythagoricienne : un, plus deux, plus trois, plus quatre font dix. L’autre le recoupe des multiples degrés de la sublimation alchimique, explicitée par une double théorie de figures animales tout droit sorties du bestiaire de Basile Valentin : le lion, le griffon, l’aigle et enfin le cygne « … afin que le chant des cygnes puisse être entendu et, de leur adieu, les tons musicaux exprimés » [8. Basile Valentin, Les douze clefs de la philosophie, Éditions de Minuit, Paris, 1956, page 155.].

Cependant, avec ou sans fronton, le toit en bâtière posé sur des architectures de plus en plus savantes voyait s’affaiblir sa fonction symbolique. Le trou à fumée, porte du ciel, ayant perdu sa raison d’être pratique, il fallait de nouveaux moyens d’attirer et recueillir cette « eau » capable d’entretenir le feu du foyer, tout en écartant les eaux vulgaires utiles seulement aux végétaux. D’où en Chine ce relèvement des pointes de tous les arêtiers, en doigts de main ouverte comme pour quémander, d’où ces dragons qui par-dessus les chaumes, les tuiles ou les bardeaux de bois, du Pacifique à la Norvège, rameutent les esprits aériens. Les acrotères antiques, où l’on retrouve la palme solaire, les serpents ou les sphinx, ne sont pas de nature différente. Ils se mouleront plus tard dans le dessin de la croix, croix grecque transformée en signe rayonnant, puis deviendront fleurons et pinacles foisonnants – pour filer maigrement dans l’acier rouillé des paratonnerres et s’entortiller à la fin dans l’inox des antennes, lorsque le ciel ne sera plus que le véhicule du boniment.

Dès le moment où les fumées furent contraintes de cheminer dans des tuyaux, les souches devinrent l’orgueil des toitures et, vers la Renaissance, on en fit ces monuments sculptés exaltant, comme à Chambord qui est un palais inchauffable, un fastueux poème épique sur le thème du mitron d’ornement. Il est symptomatique que la cheminée, massivement ornée d’emblèmes hiéroglyphiques dans les demeures philosophales, ou coin de feu paysan qui réchauffait en hiver la mémoire poétique des anciennes traditions, si elle était encore le foyer du groupe familial, ne tenait plus qu’un rôle fonctionnel et allégorique. On peut encore occasionnellement voir danser quelque bon diable sur les bûches, mais nul ne saurait entrevoir d’arc-en-ciel dans ce canal de suie, et le Père Noël, ange en détresse, n’y descend qu’avec un merveilleux de pacotille.

Le toit est quelque part au-dessus, parfaitement étanche. Fossile d’un rituel enfoui sous les dalles du confort mécanisé, le feu de bois est devenu, dans le théâtre rustique des habitations secondaires, le substitut dominical du petit écran, l’alibi du citadin honteux. Quant au puisard qui était parfois au centre, supportable, significatif, trou d’ombre où se mirait la porte du ciel, le voici rejeté, éclaté, foisonnant sur les terres et les mers et, vindicatif, polluant le monde entier.

Acrotères et pinacles cependant, par la verve des architectes ayant maîtrisé les matériaux, sont devenus poivrières, clochetons, pagodes, chapeaux pointus qui portent bien haut, isolément ou par bouquets, l’image du mercure philosophique, dragon, coq, globe rayonnant. Bien souvent, le clocher ou le donjon matérialisait le foyer d’une agglomération, comme un autre échelier. Mais la silhouette chantante de toitures fuselées qui allument sur les châteaux, les cathédrales, les cités, un incendie de pierre sublimée, a fini par se diluer dans les brumes plates des combles habitables et des lucarnes en chapelets.

Entre-temps se sont présentés les dômes. Les grandes coupoles ont conservé la clé de lumière à leur faîte et, en fait de bourbier central, celle des Invalides, la plus belle de Paris, présente une solution exemplaire : tout ce qui vaque comme esprit rampant vient déverser dans cette fosse de marbre le trop-plein de ses rêves de rapines. La coupole semble héritée de la hutte la plus primitive, mais elle a dormi longtemps sous les tumulus funéraires ou les grands entassements de pierres sèches des plateaux calcaires. Elle ne put acquérir sa forme hémisphérique de dimensions respectables qu’avec l’apparition de tailleurs de pierre de grande habileté. Tout naturellement, elle évoque la voûte céleste ; cependant, le dôme qui la couvre apparaît comme un monde flottant sur le lit des toitures, ce monde qui est emblème de puissance impériale. C’est pourquoi son architecture s’est développée dans la Rome antique et plus tard, en Europe, lorsque l’Église tint à affirmer son pouvoir temporel.

Byzance en avait pourtant assuré la gloire sur un thème plus inspiré, car le soulèvement pyramidal, en demi-sphères s’étayant mutuellement, de l’église grecque était la reconnaissance avouée de son homologie spirituelle avec le fourneau philosophique. En effet, c’est en construisant des fours que le maçon apprit l’art délicat d’appareiller les claveaux sphériques, et c’est en surveillant des fours que le penseur saisit les lois de la circulation des esprits. Le dôme est alors reconnu, non pas comme l’enflure d’orgueil d’une caste, mais comme le ciel d’une caverne artificielle, coque de l’œuf symbolique où s’accomplit une métamorphose, la revitalisation d’un petit monde.

Comme cet œuf mythique qui, empli de rosée, s’élève tout seul dans l’air, aspiré par les rayons du soleil, on voit le dôme se détacher, sous les climats éblouis de neige des Alpes à la Russie, et se refermer en bulbes ardents à escalader les pinacles. Le bulbe ; réserve de vitalité physique, passant dans le ciel, monde des principes, marque l’aboutissement des sublimations. C’est ce que ne manque pas de souligner fréquemment à son sommet (en Russie) le profil du croissant de lune couché comme une barque pour laisser fuser l’emblème rayonnant prétexté par la croix de fer forgé. Sans nécessité de travestissement, l’étoile se retrouve exactement dans la même situation que cette croix, en Islam où la tradition du dôme byzantin s’est perpétuée… « l’étoile traditionnelle qui sert de guide aux Philosophes et leur indique la naissance du fils du soleil » [9. Fulcanelli, Le mystère des cathédrales, 2e édition, Éditions des Champs-Élysées, Paris, 1957, page 129.].

La force du mimétisme naturel est si grande que si l’on construit de nos jours encore des dômes, c’est précisément pour les besoins de l’astronomie d’observation. Cependant, leur ouverture est méridienne au lieu d’être polaire et ne promet aucun échange métamorphosant. Nous sommes parvenus au temps où le toit, comme élément spécifique des constructions, est sur le point de disparaitre. Si les fabricants de tuiles font encore d’excellentes affaires, c’est à coup sûr parce que des Intérêts « bien compris » et bien soutenus s’emploient efficacement à maintenir la survivance routinière d’un attachement aveugle à des formes mortes. Les techniques d’aujourd’hui, et à plus forte raison celles de demain, n’ont à faire aucune différence entre les parties horizontales ou verticales des parois, pas plus que les primitifs procédés utilisant les feuillages, la terre glaise ou la pierre sèche. Et il est fort hasardeux de prétendre qu’une tôle emboutie, ou une coque moulée en résine synthétique, sont moins naturelles qu’une plaque de terre estampée, cuite au four continu. Seule la démission générale de l’imagination, perdue avec armes et bagages dans les sables mouvants de la littérature, a pu laisser se développer cette forme de jugement. Il n’y a pas plus de matériaux que de familles « nobles ». Ce qui est ignoble, c’est la manière de les élaborer et de les mettre en œuvre imposée par la finance aux industries. Que l’économie soit « libérale » ou « planifiée », le résultat est à peu près le même : nous vivons sous un toit de facture « traditionnelle » construit par n’importe qui et sans joie. Ce n’est pas notre toit. Ces dermatoses de la terre que sont les villes d’aujourd’hui, purulentes de gratte-ciels, pernicieuses dans leurs quartiers « résidentiels », ne sont pas nos cités.

Dans le cas où l’industrie se déprendrait de ses mégalomanies, rien n’interdirait de réinsérer les nouvelles solutions techniques dans les structures vitales du symbolisme. L’important serait d’avoir les lumières d’une pensée vraiment libre. Dès à présent, le couple bloc technique (chauffage et sanitaire) et bloc énergétique (éolienne et capteur solaire) est concevable comme articulation de base. Les toits sont prêts à tout et plus spécialement à servir de jardins (l’immeuble d’Henri Sauvage, rue Vavin, date de 1913), mais, préférablement, à s’assembler en écailles sur le dos d’un dragon qui s’appellerait Villeneuve-l’Étoile. Son corps transparent comme un grand corail laisserait couler les vents et les fantômes ; son ventre maternel, ample et empli de trésors mémoriaux, entretiendrait le goût et l’idée dans des globes aux entremêlements égarants-spéculaires ; de sa tête haute, aux antennes crève-temps, tomberait doucement la pluie d’or des énergies pondérées, toujours reprise par les fumées rebelles de l’imagination. Il se tiendrait sur une terre de feu.

Paru dans la revue Surréalisme 2, éd. Savelli, dir. Vincent Bounoure, 1977.

Ce texte a également été traduit en espagnol dans la revue La Salamandra, n ° 15-16, en 2006, publication du Groupe surréaliste de Madrid, à qui nous devons cette présente republication en ligne.

Notes

| ↩1 | R.-A. Stein, « Architecture et pensée religieuse en Extrême-Orient », dans Arts asiatiques, t. IV – fasc. 3, PUF, Paris, 1957. |

« On voyait la justice plus grande »

Aux États-Unis, des mouvements populaires protestent contre les crimes policiers racistes qu’a connus la communauté noire en cet été 2014 (Michael Brown, à Ferguson – Missouri, Eric Garner à Staten Island (NY), John Crawford dans l’Ohio, Ezell Ford à Los Angeles…). Des formes d’assassinats que l’on aurait pu penser reléguées à l’histoire. En France aussi, le permis de tuer existe toujours pour les agents de la paix, et l’uniforme ouvre droit à l’impunité. Permis de tuer, c’est le titre qu’a donné le collectif Angles Morts au recueil de témoignages qu’il publie ce 11 septembre 2014 aux éditions Syllepse, et qui donne la parole aux proches des victimes de la police. Extraits.

INTRODUCTION, par le collectif ANGLES MORTS

En France, les violences et les crimes policiers rythment la vie des bidonvilles et des quartiers populaires depuis des dizaines d’années. Avec plus de dix morts connus par an, leur actualité demeure brûlante. Donner un chiffre exact s’avère difficile, mais nous savons que plusieurs centaines de morts ont été recensées au cours des trente dernières années1 Voir « Percer le mur de la Hoggra », dossier réalisé par la Revue Z dans son numéro 8 (juin 2014), et la chronologie réalisée en mars 2014 par Ivan Du Roy et Ludo Simbille dans Basta ! … Continue reading.

Permis de tuer rassemble six histoires de luttes récentes pour établir la vérité et obtenir justice. Au fil des entretiens menés par le collectif Angles Morts, on lit la parole des proches de personnes mortes entre les mains de la police républicaine. Ces parents, ces frères et soeurs, ces amis, confrontés au mur de silence étatique et à la souffrance, ont la force de s’exprimer et le courage de se mobiliser.

Dans cet extrait de l’entretien réalisé le 24 février dernier et publié in extenso dans Permis de tuer, Ramata Dieng s’exprime sur la mort de Lamine Dieng, son frère, étouffé à Paris le 17 juin 2007 dans un fourgon de police. Après sept ans d’attente, le juge d’instruction a rendu un non-lieu le 24 mai 2014. Son histoire et son expérience sont essentielles pour comprendre les violences institutionnelles auxquelles sont confrontées les familles dans de pareilles situations. Ramata Dieng tire les leçons de sept ans d’activisme pour faire connaître les conditions de la mort de son frère et pour créer le réseau de familles Vies volées, initiateur des marches nationales contre les crimes policiers de ces dernières années.

ANGLES MORTS : Peux-tu nous en dire plus sur la façon dont Lamine a été tué ?

RAMATA DIENG : En consultant le dossier, on apprend que des policiers de la brigade de nuit du 20e arrondissement ont été appelés pour tapage nocturne à l’hôtel Nadaud, situé rue de la Bidassoa. Une fois arrivés sur place, ils disent avoir trouvé Lamine caché sous un véhicule devant l’hôtel. L’un des policiers lui aurait alors demandé de sortir de là. Mon frère tente de sortir, mais au moment où il est en train de s’extirper – il est donc toujours allongé –, un des policiers dit avoir eu peur de perdre le contrôle de la situation, à la vue des « mollets imposants » de Lamine.

Un contre-ordre est alors donné : il demande à sa collègue de prendre les pieds de Lamine pour le plaquer au sol. Lamine n’étant pas averti qu’on allait lui faucher les jambes, il s’est évidemment écrasé de tout son poids et a crié. Ce cri a été entendu dans les étages des bâtiments aux alentours, dans la rue de la Bidassoa. Une fois plaqué au sol, les policiers se sont jetés sur lui et ont appelé des renforts. Lamine, que les policiers décrivent comme un « dément » dans leurs déclarations, est menotté aux poignets et entravé par des liens de contention aux pieds. Il y avait trois véhicules, huit agents, et cette scène a duré une demi-heure au total. Pendant une demi-heure, plusieurs policiers sont sur Lamine, qui se trouve dans un espace restreint, entre deux véhicules en stationnement.

On peut imaginer la scène, mais là aussi on relève des incohérences. C’est la raison pour laquelle nous avons demandé une reconstitution sur les lieux de manière à pouvoir visualiser ce qui est faisable techniquement et ce qui relève du mensonge. Mon frère est donc plaqué entre deux véhicules, ses pieds sur le trottoir, un agent sur ses jambes, deux agents sur chaque bras et un qui passait d’un côté à l’autre du corps de Lamine sans le contourner. Pendant trente minutes, il est écrasé sous le poids des policiers, menotté sous la nuque, un bras plié vers le haut, l’autre plié vers le bas. Ils l’ont ensuite porté jusqu’au fourgon de police où ils l’ont posé toujours face contre terre et se sont à nouveau agenouillés sur lui. Dans le fourgon, ils étaient donc sur lui, menotté, avec une ceinture de contention en cuir enlaçant ses chevilles, les mains entravées… Faites le test et vous verrez si vous pouvez vous relever et si vous réussissez à faire autre chose que tenter de respirer. Pendant qu’ils sont agenouillés sur son corps dans le fourgon, Lamine vomit.

C’est un signal de détresse qui aurait dû les faire réfléchir et les arrêter dans leur action. Malheureusement, ce n’a pas été le cas : ils ont plié ses jambes jusqu’au fessier, ils lui ont mis les chevilles au niveau du postérieur et un policier s’est agenouillé sur lui dans cette posture. Les expertises médico-légales révèlent qu’il tentait de respirer, la tête dans son vomi – son appareil respiratoire en était rempli après qu’il a désespérément cherché de l’air. Malgré tout cela, aucun des policiers n’a eu le bon sens de raisonner les autres et d’arrêter.

Pour résumer, le juge d’instruction a reçu la version de l’Inspection générale des services (IGS), il n’a entendu personne et a laissé traîner le dossier. Pendant combien de temps ?

Jusqu’à aujourd’hui. Mais il faut dire que c’est suite à la plainte de la famille que l’instruction a été relancée parce que pour eux c’était bouclé. Notre dépôt de plainte a permis de rouvrir l’enquête et nous a donné accès au dossier et à leur enquête préliminaire. Nous avons demandé à ce que les policiers soient à nouveau entendus et des compléments sur l’expertise médico-légale qui était trop floue. Nous avons alimenté l’instruction du juge en demandant des précisions de la part des médecins légistes sur certains points.

Au vu d’éléments incontestables, on s’attendait à ce que le juge les mette en examen. Ça fait sept ans que ça dure et rien ne se passe, il ne lance aucune commission rogatoire. Lorsque nous avons demandé une reconstitution, il a refusé de la faire sur le lieu où se sont déroulés les faits, préférant que cela se passe dans son bureau, que les policiers lui montrent comment chacun d’eux était positionné sur le corps de Lamine en se servant du greffier. Lorsqu’ils ont montré comment ils l’ont menotté, ils n’ont pas réussi à joindre les deux mains du greffier au risque de le blesser. Alors que pour Lamine, ils ont réussi… Ensuite, pour les hématomes relevés sur son dos, ses jambes et ailleurs, ils ont montré au juge comment ils étaient positionnés. Mais la reconstitution n’était pas assez explicite, pas assez révélatrice, dans la mesure où ils ne prenaient pas appui véritablement. Ils ne pouvaient pas car, évidemment, le but n’était pas de faire subir précisément au greffier ce que Lamine avait subi. Le plus gradé, qui pèse plus de cent kilos, a eu énormément de mal à se relever au cours de cette pseudo-reconstitution ; il faut l’imaginer sur mon frère le jour où ça s’est passé… Cette reconstitution a eu lieu en mars 2012, cinq ans après les faits.

Concernant l’aspect juridique et l’instruction, durant les cinq premières années, le juge nous a refusé la reconstitution, qui était la chose la plus importante à nos yeux. Pour tout le reste, même si ça a pris un temps monstrueux, il a accepté et ça s’est fait. Par contre, une fois que ça arrivait dans le dossier, il n’en faisait rien, il n’en tirait pas de conclusion. On se demande même s’il a lu le dossier, les demandes d’acte, les conclusions, les réactions des avocats. Tout a été fait par écrit, tout est signalé, consigné dans le dossier, et pourtant le juge n’a jamais eu aucune réaction. J’en arrive à me demander s’il a réellement pris connaissance du dossier. Lors de nos entrevues, nous le questionnons bien entendu sur la progression de l’instruction, mais depuis 2010 il nous répond que ce dossier n’est pas prioritaire. Le problème est que lorsqu’il était prioritaire, il ne l’a pas traité.

En 2012, tu es intervenue à propos des violences policières dans le cadre d’une journée sur la question de l’esclavage et des réparations. Quel lien établis-tu entre ces crimes et le racisme d’État ?

C’est tellement difficile à prouver… Avec le comité Vérité et Justice pour Lamine, j’ai été amenée à rencontrer les militants qui luttent pour obtenir des réparations. Ils sont, par exemple, à l’origine de la loi Taubira de 2001 qui reconnaît l’esclavage comme un crime contre l’humanité. C’est en les côtoyant et en m’intéressant à leur discours que j’ai commencé à analyser réellement ce qui est arrivé à mon frère. J’ai compris que ces pratiques policières sont la continuité d’un racisme d’État qui remonte à l’époque de l’esclavage. Je me suis rendu compte que la police est le bras armé de l’État et qu’elle est là pour réprimer, pour maintenir l’ordre social. La police n’est pas là pour protéger les citoyens comme je l’imaginais : on nous impose un formatage, on nous inculque l’idée que la police protège toute personne des déviants, des agresseurs et des criminels. Et finalement, je réalise que non, elle ne sert qu’à maintenir l’ordre social. C’est bien loin de ce que je pensais à une époque. La police discrimine.

La pratique du contrôle au faciès montre qu’elle est raciste. Lorsqu’on fouille dans l’histoire de la police, on voit que ça remonte au temps de l’esclavage avec le Code noir. C’était un outil de la police qui permettait de maintenir les Africains en captivité. Illégal et déclaré inconstitutionnel, ce Code a été la base de l’asservissement des pauvres et a permis de protéger les esclavagistes. Par la suite, le Code de l’indigénat, qui puise ses sources dans le Code noir, a joué le même rôle.

Et aujourd’hui, peut-être qu’il n’y a plus de code, mais des textes de loi sont votés et des circulaires sont mises en place pour continuer à cataloguer, à discriminer et à dominer un certain type de population. Ce sont des lois d’exception pour une catégorie donnée. Ce que nous revendiquons aujourd’hui, au nom de toutes les familles, c’est l’égalité : l’égalité de traitement juridique surtout, mais aussi médiatique, l’égalité à tous les niveaux. On veut que toutes les discriminations disparaissent : à l’école, pour l’accès au logement, pour les questions de l’emploi… Encore une fois, ça peut sembler idéaliste, mais on y a cru, on s’imaginait que la France des droits de l’homme, l’était vraiment. Jusqu’à ce qu’on réalise que c’est du vent, de belles paroles sans fond. Aujourd’hui, je me rends compte qu’en France, le droit commun ne s’applique pas à tout le monde de la même manière, que riches et pauvres n’ont pas les mêmes droits face à la justice. C’est malheureux et je suis dégoûtée d’en arriver à cette conclusion.

Tu dis que tu as déchanté en découvrant le fonctionnement de la police. J’imagine que c’est pareil avec la justice…

C’est encore pire avec la justice.

Tu as été confrontée à cette situation pour la première fois, mais j’imagine que toutes les familles passent par le même cheminement ? Au départ, elles pensent que, naturellement, justice va être rendue – et elles finissent toujours dans la déception…

Avec la police, c’était pas une véritable surprise, dans la mesure où l’on sait que ce sont des individus, de simples mortels qui peuvent commettre des erreurs et être corruptibles. Ils sont faillibles, comme n’importe quel mortel. En revanche, on voyait la justice plus grande, comme une chose portée par toute la population, un outil de la société qui n’était ni faillible, ni corruptible. Mais à partir du moment où tu te rends compte que si les justiciables sont des policiers, la justice ne fonctionne plus, tu te demandes ce qu’il faut faire et comment le faire. Parce qu’on veut empêcher les policiers de récidiver, on redoute de nouvelles victimes si on ne fait rien. On dit : « Stop, les policiers ne sont pas au-dessus des lois ! » Leur fonction ne doit plus leur permettre de commettre des crimes ou des délits sans devoir rendre de comptes. Ce que je dis peut paraître naïf, mais on était dans notre bulle, car on pensait que tout fonctionnait de manière impartiale. Ce n’est pas le cas.

Qu’est-ce que tu penses des stratégies de rupture, plus frontales, qui consistent à ne pas coopérer avec la justice, à la discréditer, en dénonçant son racisme, par exemple ? Des discours de rupture qui dénoncent le système seraient peut-être plus fédérateurs…

Effectivement, il faut arrêter la langue de bois et le politiquement correct. Mais, en même temps, ce discours, tu ne peux pas le tenir à une famille qui vient d’être touchée et qui croit encore en la justice, qui a encore des illusions. Il faut un certain temps avant d’en arriver à la conclusion que l’État est raciste. Il ne condamne pas sa police, même lorsqu’elle tue, il n’y a pas vraiment d’enquête, parce que des policiers qui enquêtent sur eux-mêmes, on sait ce que ça donne…

On dit qu’il existe différents corps de police, mais c’est faux. Il s’agit d’un même corps. Une enquête de l’IGS, par exemple, ressemble plus à une conversation entre copains au bar qu’à autre chose. Les enquêteurs ne relèvent pas les incohérences. Ils se couvrent, ils s’entraident, c’est une forme de connivence qui parfois existe même entre les policiers, les juges et les avocats, comme on l’a vu dans l’affaire Ajimi[2. Voir Angles Morts, « On vous laisse entre vous. Retour sur le procès des meurtriers d’Hakim Ajimi »]. Tu ne peux rien faire dans ce système. Mais on n’a pas le choix, on est obligés de faire avec, de suivre la procédure et ses lois, étape après étape, jusqu’à la fin. On le fait pour la forme, mais on sait qu’on n’obtiendra rien. La stratégie de la langue de bois, toutes les familles l’ont utilisée, certaines organisations aussi. Mais ça n’avance à rien de caresser l’État et les magistrats dans le sens du poil. À l’inverse, il y a la stratégie frontale, qui consiste à accuser l’État d’accorder systématiquement l’impunité aux policiers, d’être complice de ces crimes et d’avoir le sang de nos frères et soeurs sur les mains. Aucune de ces stratégies n’a fonctionné, rien n’a mené à une condamnation à la hauteur du crime commis.

CRIMES POLICIERS, PARLONS-EN !

Rencontre avec le comité Vérité et Justice pour Abdelhakim Ajimi et le collectif Angles Morts

Présentation du livre Permis de tuer, Chronique de l’impunité policière

LUNDI 8 SEPTEMBRE À 19H

Librairie Transit, 45 Bd. de la Libération, Marseille

En juin 2013, Dorsaf et Walid, membres du comité Vérité et Justice pour Abdelhakim Ajimi ont été condamné-e-s à 4 mois de prison avec sursis et 300 euros chacun-e de dommages et intérêts, pour « outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique ». Cette accusation venait de deux policiers qui « assuraient la sécurité » lors du procès des policiers coupables de la mort de Abdelhakim Ajimi qui s’est tenu à Grasse en janvier 2012… Le procès en appel a eu lieu le 2 juin dernier, et le délibéré sera rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence lundi 8 septembre.

Une rencontre autour de ce jugement est organisée le soir-même pour faire un point sur « l’affaire Ajimi » et la criminalisation des militant-e-s.

Cette rencontre sera aussi l’occasion de présenter le livre Permis de tuer. Chronique de l’impunité policière, coordonné par le collectif Angles Morts.

Permis de tuer,

par le collectif Angles Morts,

éditions Syllepse,

sortie en librairie le 11 septembre 2014.

Table des matières :

« Permis de tuer » / Collectif Angles Morts

« On va faire le procès de la police » / Samir Baaloudj avec Nordine Iznasni

« Si la france acceptait de reconnaître ses crimes, tous ses fondements

s’écrouleraient » / Comité vérité et justice pour Lamine Dieng

« On a beau faire, la justice en France, ça n’existe pas » / Comité Vérité et Justice pour Abdelhakim Ajimi avec Mogniss H. Abdallah

« Ils nous traitent comme des sous-hommes » / Farid El-Yamni

« Tous les quartiers désunis se sont réunis », Marwan Brahmiya et Celik Ilter

« Il faut créer un véritable rapport de forces » / Amal Bentounsi

« La justice est morte, elle ne va que dans un sens » / Comité Justice pour Lahoucine Aït Omghar

« Le bras armé des classes dominantes » / Mathieu Rigouste

Notes

| ↩1 | Voir « Percer le mur de la Hoggra », dossier réalisé par la Revue Z dans son numéro 8 (juin 2014), et la chronologie réalisée en mars 2014 par Ivan Du Roy et Ludo Simbille dans Basta ! « Homicides, accidents, malaises, légitime défense : 50 ans de morts par la police ». |

Recent Comments