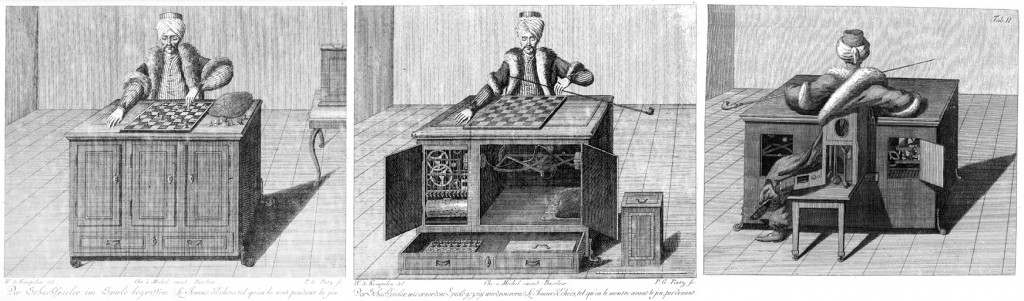

« On ne peut plus se passer de printemps, parce qu’on n’a plus d’espérance »

Pierre Lieutaghi est un ethnobotaniste de renommée internationale, né en 1939, auteur de nombreux ouvrages de référence et créateur d’un jardin ethnobotanique à Mane, dans les Alpes-de-Haute-Provence. À l’occasion de la parution de son premier roman, Elio, et de la sortie du numéro « Marabout » de la revue Jef Klak, il interroge dans ce long entretien les relations complexes des sociétés avec les plantes et leurs représentations magiques, notamment dans leurs usages médicinaux.

Qu’est-ce qu’un ethnobotaniste ? Une sous-espèce du botaniste, de l’ethnologue ? Quel est son champ de connaissance ?

C’est une espèce mal définie. À la fin du XIXe siècle aux États-Unis, les anthropologues commencent à travailler sur les modes de classification des sociétés de tradition orale : comment elles se représentent et ordonnent la nature. Puis, les Européens se sont intéressés à l’usage de la flore par les sociétés traditionnelles : les pays colonisateurs cherchaient ainsi à valoriser par tous les moyens les « produits des colonies ». L’un des foyers de l’ethnobotanique en France a été le laboratoire d’Agronomie tropicale du Museum d’histoire naturelle. Depuis les années 1960-70, elle relève surtout des sciences humaines, mais si certains travaux d’ethnologues la rencontrent, la discipline n’est pas reconnue comme telle.

Alors que les botanistes universitaires travaillent en laboratoire, les naturalistes, comme les ethnologues, sont restés sur le terrain. Il n’y a pratiquement plus d’enseignement de la botanique de terrain, qui est passée du côté des « grands amateurs », comme on le dit des musiciens. C’est un paradoxe de notre époque : alors qu’on n’a jamais autant parlé de nature, on ne s’est jamais autant éloigné, au niveau universitaire, de cette intimité avec les milieux. Entre-deux-guerres, par exemple, les Montpelliérains de l’école de phytosociologie avaient pourtant considéré les ensembles végétaux comme des sociétés, des ensembles naturels répondant aux conditions du milieu.

Quant à l’ethnobotaniste, son terrain, c’est partout où une société rencontre la flore, dans une forêt tropicale ou dans un square parisien, dans les champs, au magasin bio ou pas bio, sur le balcon, sur un rond-point… On s’intéresse aujourd’hui surtout aux représentations, à l’interprétation dans l’ordre symbolique.

Quelles sont les diverses pratiques et représentations d’ordre magique que l’ethnobotanique a pu repérer dans les sociétés traditionnelles ?

C’est difficile de l’aborder de cette façon-là, parce que, pendant longtemps, on a parlé de « superstitions » : l’ordre rationnel regardait tout le « non rationnel » comme de la superstition, tout ce qui s’y rapportait était perçu comme du chaos irrationnel. À la fin du XIXe et au début du XXe siècle, des médecins européens, des « explorateurs » tropicaux recueillent des pratiques d’ordre magique et, en même temps, ils prennent une distance extraordinaire à leur égard : ce sont des choses sales dont on est bien obligé de tenir compte, parce que la société fonctionne avec ces systèmes-là, mais on insiste sur la pauvreté des pensées qui les produisent.

Ceci dit, la perception de la magie comme représentation du monde, on ne peut l’avoir que lorsqu’on s’est mis à distance de cette représentation-là. Du dedans, on ne se pose pas la question de la magie du monde. Le monde est magique par nature, parce qu’il est inconnaissable. On l’explique avec des systèmes de représentation qui font intervenir des esprits, des forces, des constructions de l’imaginaire très complexes, qui permettent de vivre dans la complexité extraordinaire du réel. La magie est native : pendant très longtemps, c’était implicite, on était dans un ordre magique qu’on ne percevait pas comme tel. La réalité était regardée comme l’expression de forces au-delà de nos pouvoirs de compréhension, de volontés des dieux, ou bien de leurs dérobades, leurs erreurs, leurs oublis, et il fallait faire avec cette espèce d’aléatoire constitutif de la réalité. Le monde, c’était l’altérité foncière, on ne pouvait le comprendre qu’en lui attribuant nos propres peurs, nos propres terreurs, nos propres pulsions, on ne pouvait l’expliquer que comme miroir. Il n’était pas possible de créer un domaine de savoir indépendant entre l’expérience de nous-mêmes et la perception en écho de nous-mêmes qu’on avait du monde.

Quelles relations entretenait-on avec ce monde magique ?

Les êtres humains sont pleins de peurs, la nature en provoque constamment, et la magie (qui encore une fois n’est pas nommée magie dans les sociétés qui la vivent) permet d’abord de se défendre de la peur qu’inspire le monde. Elle sert aussi à se protéger des conséquences des erreurs ou des transgressions qu’on peut commettre. Il y a des risques absolument partout : il ne faut pas passer à tel moment sous tel arbre, il faut faire attention quand on voit tel animal traverser la route ou le chemin dans tel sens – toute chose ou rencontre de choses fait signe. Le monde, c’est des signes donnés par les puissances qui nous manient, avec lesquelles on a à composer. Elles nous proposent parfois de les amadouer ou de les rendre propices, mais l’essentiel du vécu magique du monde, c’est de produire des limites pour empêcher les forces impossibles à maîtriser d’arriver jusqu’à nous, de nous détruire. Permanente, la peur de la nature est encore présente dans toutes les sociétés, y compris la nôtre, sous diverses formes.

L’Ellébore fétide, « pied de griffon », appartient aux plantes de la magie protectrice européenne

Au moment de la décadence romaine, une quantité de cultes étaient arrivés d’Orient à Rome. Il y en avait pour chaque rencontre avec les choses : un dieu pour la serrure, un dieu pour les gonds des portes ; chaque objet était sous la dépendance d’une puissance. Chaque geste est alors un geste périlleux. C’est ça, le monde magique, chaque geste est chargé de quelque chose qui est plus que le geste. En fait, la vie est entièrement constituée de signes dont la force est qu’ils sont pour beaucoup invisibles. Cela, on l’a perdu en grande partie, heureusement !

Comment affronter cette peur ?

Pour mettre de l’ordre malgré tout dans ce chaos qu’est le monde des origines, pour se rassurer par rapport au grand inconnaissable, les sociétés anciennes créent les dieux, les génies, etc., qui représentent un certain nombre de visages du chaos. Zeus, dieu de la foudre, Poséidon, de la mer : toutes les grandes forces prennent un visage, et on peut dès lors les nommer, puis en faire des catégories, des interlocutrices éventuelles ; elles ont leur raison — incompréhensible, certes, mais on a au moins nommé certaines choses, on n’est plus devant la dispersion absolue. Il faut aussi définir le territoire, lui attribuer des dénominations. Ce que l’on nomme est exclusivement de l’ordre de l’utilité, soit matérielle, soit symbolique. On nomme les objets, par exemple les plantes qui servent à tisser des filets ou des pagnes, on nomme ce qu’on mange, ce qui soigne, et puis on nomme ce qui fait le lien avec les puissances, ce à quoi on va sacrifier, ce qui va intervenir dans les sacrifices, ce qui va borner le territoire, là où va s’arrêter, par exemple, la puissance des génies de la forêt. Les noms de la nature servent à s’y retrouver dans les usages des choses, mais aussi à s’assurer une sécurité parmi tout ce qui n’a pas de nom. On nomme donc seulement une part de la nature. Dans la plupart des sociétés, pour ce qui concerne les plantes, la dénomination concerne grosso modo entre 15 % et 20 % de la flore. Le reste n’a pas de nom, et ce qui n’a pas de nom n’a très généralement pas d’usage dans la société donnée.

Le végétal y est-il considéré comme une unité distincte des autres « règnes », minéral ou animal, selon le terme scientifique ? Plus précisément, les pensées traditionnelles reconnaissent-elles des relations spécifiques du végétal avec ces forces naturelles à canaliser, à défaut de les comprendre ?

La reconnaissance des règnes est complexe, parce qu’il y a souvent des interférences. Dans les mythes, on voit des plantes qui sont plus ou moins animales, des animaux qui sont plus ou moins plantes, mais la différence essentielle, reconnue même implicitement par les sociétés de tradition orale, c’est que le végétal est un être immobile avec des parties souterraines, c’est-à-dire qu’il va dans la terre, très loin quelquefois, et cet ancrage le fait participer du domaine des morts. C’est plus vrai dans nos climats avec saisons, où l’hiver semble faire mourir les plantes. Même si des sociétés n’enterrent pas les morts, dans beaucoup d’entre elles, il y a un retour à la terre, au monde souterrain : l’inhumation opère quelque chose comme une restitution à ce qui fait vivre le monde visible.

Les plantes pénètrent en profondeur dans le domaine des morts (Paris, cimetière du Père Lachaise)

Dans nos cultures, l’arbre est un être double avec une partie aérienne, qui s’élève vers la lumière, et une partie invisible qui descend vers le noir. Cette dualité lui donne souvent une position d’intercesseur entre les mondes des vivants et des morts, et en même temps le rend suspect. Le végétal est par nature un être ambigu. Et il le reste, même si la mise au jour de l’inconscient a fait reculer la symbolique de la nature, de l’ombre.

Comment se traduit cette ambiguïté du végétal dans les représentations ?

Elle est attestée par des signes, puisque tout ce que produit la nature fait signe. Une plante, surtout un arbre qui descend loin chez les morts, peut en rapporter des images. Le noyer ramène des crânes dans ses fruits, ce qui entraîne toute une filiation de croyances : on ne doit pas dormir sous un noyer parce que ça induit des fièvres mortelles. Il y a le versant matériel de la croyance : l’ombre froide du noyer, ses feuilles chargées de substances qui empêchent les plantes de pousser, qui atrophient les graines ; et, à l’arrière-plan, le noyer charrie des images funéraires, des visages de la mort. Dormir à l’ombre du noyer, cela revient à s’abandonner à son influence délétère, réelle et imaginaire.

Les représentations du végétal dans les livres de médecine montrent bien cette double nature. C’est le cas par exemple de Sur la matière médicale de Dioscoride, manuscrit du VIe siècle, premier herbier peint conservé en Europe : toutes les plantes y sont figurées avec leurs racines – une forme de représentation qui se poursuit jusqu’au XVIe siècle. Dans la peinture en revanche, quand elle commence à montrer des paysages, à partir du XIVe siècle surtout, on n’a affaire qu’à des décors : les allusions aux parties souterraines sont extrêmement rares, comme s’il y avait oubli de la double nature du végétal. C’est que le monde chrétien ne peut pas montrer ce qui appartient au démon, il laisse les racines à l’apothicaire, au médecin, où le symbole est en principe annulé par l’usage dans l’ordre matériel.

Comment la peinture paysagère peut-elle faire allusion aux racines ?

Dans une prédelle1 Partie inférieure d’un retable généralement divisée en plusieurs compartiments figurant une série de petits sujets en relation avec le thème principal. du Saint François recevant les stigmates, de Giotto, au Louvre, on voit sa célèbre prédication aux oiseaux : saint François s’adresse à tous les oiseaux descendus du ciel, qui le regardent et écoutent son sermon (les oiseaux représentent l’assemblée des croyants dans l’imagerie médiévale). Un arbre, à côté, peu identifiable, se penche vers le saint comme si lui-même l’écoutait, et, en recevant la parole céleste, se déracinait un peu. Cette image très remarquable pourrait confirmer la demi-damnation du végétal, assigné à l’obéissance à l’égard des puissances souterraines, mais cependant capable de rédemption puisqu’il est à moitié dans la lumière.

Giotto, Saint François d’Assise recevant les stigmates, vers 1300, prédelle de la prédication aux oiseaux (Paris, musée du Louvre)

Il n’en reste pas moins que, dans nos cultures, le végétal est surtout un être mis à distance, trop ambivalent pour qu’on puisse lui faire confiance. Cependant, comme le monde souterrain est à la fois le domaine des morts et celui d’où renaît le printemps, d’où lèvent les graines et les blés, les racines participent aussi des forces revivifiantes. Cela explique que l’ancienne médecine les préfère souvent aux parties aériennes. Un certain nombre de plantes médicinales connues de nos jours par les fleurs seules, comme le tilleul ou le sureau, sont alors employées, surtout ou exclusivement, pour les propriétés qu’on attribue à leur racine.

Au XIIe siècle, Hildegarde de Bingen va même jusqu’à conseiller, contre la goutte, la terre qui touche les racines de tilleul. Parce qu’elle est sous leur dépendance, la racine est directement associée à ces forces souterraines qu’il faut amadouer. Il y a donc des rites de cueillette, qui sont répertoriés et qui décrivent, durant l’Antiquité en tout cas, la façon dont on s’approprie un végétal. Quand on le déterre, on laisse une offrande dans le trou de la racine. Ça peut aller jusqu’à la pièce d’or, pour les plantes très importantes ; autrement, on y verse quelque chose qui a valeur de contrepartie, des grains ou de la farine, par exemple. Il faut remercier les puissances qui ont fait pousser le végétal avec son pouvoir de guérison. Si on ne le fait pas, il peut y avoir vengeance.

Trouve-t-on de nos jours des survivances de ces pratiques magiques ?

Il y a encore des gens qui, ici en Provence, ne veulent pas arracher un figuier lorsqu’il pousse dans le perron de la maison. Ailleurs, le même interdit concerne le sureau. Ce sont des plantes qui viennent d’elles-mêmes dans les murs, les lieux habités – leurs graines sont propagées par les oiseaux. Les arracher, ce serait attirer le malheur sur la maison. Un arbre a été donné à la maison : quand la graine pousse, elle fait une racine qui se disperse sous la maison, qui va vers quelque chose de l’ordre d’un pouvoir, et si je ne le respecte pas, il se retourne contre moi. Voilà la magie : négocier tout le temps, et si possible dévier pour soi des pouvoirs dans une intention de réparation, de bénéfice quelconque, ou bien vers les autres, souvent dans la volonté de leur causer du mal, de les détruire.

Cet exemple nous semble appartenir à un passé révolu, aux sociétés traditionnelles. Comment s’opère le partage entre pratiques qualifiées de magiques (ou superstitieuses) par les discours savants et pratiques « rationnelles » ?

Le monde est magique quand il n’est pas expliqué mais reçu tel quel. On fait avec un monde qu’on ne peut pas comprendre, mais qu’on cherche à ordonner, entre les rapports pratiques et les inventions de l’imaginaire. Les scientifiques d’aujourd’hui disent : « Il y a un donné », à partir duquel est élaboré un ensemble de concepts, de propositions, de théorèmes qui constituent l’état des choses sur lequel on va réfléchir. Pour la pensée vernaculaire (je n’aime pas le mot « traditionnelle »), la pensée des sociétés sans écriture, le monde n’est pas un donné, c’est un reçu, il faut faire avec, sans les clés d’explication de la science d’aujourd’hui. Il faut lui trouver du sens, entièrement dépendant de ce qu’on ressent, de ce qu’on projette, et non de ce qu’on raisonne.

Les gens qui vivent dans ce qu’un regard extérieur appelle « la nature » n’ont pas conscience de vivre dans « la nature ». « La nature », pour eux, c’est un territoire, ce n’est pas distinct de la quotidienneté de leur vie. Pour parler de « nature », il faut s’en être mis à distance (comme pour la magie). La « nature » des hommes anciens n’est nullement celle des naturalistes ni des biologistes, pas davantage celle des urbanisés qui fantasment sur le mot, c’est un territoire inconnu où la conscience a été parachutée, où elle doit trouver des stratagèmes pour survivre. Le premier d’entre eux, c’est de s’entendre aussi bien que possible avec l’inconnaissable, de mettre au point des systèmes de communication avec lui, d’apaisement de la conscience. Ce sont ces systèmes, cette connaissance projetée à partir d’un rêve, cet usage du monde par le dedans, que l’on qualifie aujourd’hui de magie.

On a tous reconnu, au moins enfant, des formes humaines dans les arbres, dans les pierres, les nuages. Cette reconnaissance de formes similaires, de ressemblances paraît centrale dans l’histoire de nos relations aux plantes. Comment la similitude, dans une plante, devient-elle signe, et signe de quoi, ou vers quoi ?

C’est vrai que les sociétés « pré-rationnelles » vivent dans un monde qui n’est que signes. Chaque chose est un signe, qu’on sait interpréter ou pas. Certains sont maléfiques, d’autres bénéfiques. Il se crée des relations utilitaires dans l’ordre du symbole. Quand on saigne, c’est rouge ; il existe des arbres qui saignent des sèves rouges. Comme le monde, aussi étranger soit-il, produit en même temps des images de nous-mêmes, la pensée qu’on appelle aujourd’hui « analogique » pense que ce sang des arbres a quelque chose à voir avec le nôtre. Ce qui fait qu’on l’utilise ensuite comme remède, c’est une autre histoire. Toujours est-il que dans le monde entier, que ce soit au Brésil, en Mélanésie, en Europe, des sucs rouges sont employés comme remèdes vulnéraires, c’est-à-dire qui soignent les plaies. D’autres sucs de plantes peuvent être assimilés à des exsudations pathologiques, le pus par exemple, et intervenir par similitude.

Le bouleau fournit de bons exemples de ces processus. Les gens ont fait très tôt des torches en écorce de bouleau, comme avec le bois résineux des pins. Dès qu’il y a eu le feu, on s’est éclairé. L’archéologie a trouvé, il n’y a pas longtemps, dans la vallée de l’Arno en Toscane, des haches du Néolithique moyen, d’environ 200 000 ans, qui ont encore des traces de la colle qui servait à les emmancher. Cette colle, le « brai », extraite de l’écorce de bouleau, est un produit utilisé pendant toute la Préhistoire. Il y a 200 000 ans, les gens savent donc extraire ce brai, de la résine exsudée à chaud, épaissie par une légère carbonisation, qui se fige quand elle refroidit et peut alors servir de colle. En même temps, ceux qui ont manié ces torches de bouleau et qui avaient des plaies ont pu s’apercevoir que la résine les cicatrisait (comme le font beaucoup d’autres résines). Ainsi une image de l’interruption d’un flux pathologique se construit-elle.

Comme on a pu s’apercevoir qu’elles étaient cicatrisantes (et elles sont aussi antiseptiques), l’observation que beaucoup de résines liquides durcissent au contact de l’air a pu, par réflexion analogique, amener à soigner les fractures osseuses. Il n’y a pas si longtemps que ça, dans les Alpes, encore dans les années 1940, on enveloppait les membres fracturés dans des linges imbibés de résine, qui finissaient par durcir. C’était une façon de poser un plâtre, mais au départ, c’est parce que la résine elle-même « se répare ». L’action antiseptique était inconnue, mais pas son expression symbolique : les substances résineuses, très souvent d’odeur aromatique, étaient regardées comme antagonistes du pus et des diverses sécrétions pathologiques. De surcroît, ce sont souvent les arbres blessés ou parasités qui exsudent une résine. Il y a donc à la fois la pratique et le symbole, on peut même parler de « pratique du symbole ».

Exsudation de résine sur le tronc d’un épicéa malade (Haute-Savoie)

Un autre exemple : dans les temps chrétiens, les gens n’ont pas le droit de faire d’autopsie — le corps est à l’image de Dieu, pas question de regarder dedans ! Mais on ouvre les animaux depuis des centaines de milliers d’années, et l’on sait ainsi que la bile est jaune et amère. En Europe, le bois de l’épine-vinette, jaune safran, est employé depuis longtemps comme remède biliaire (l’ancienne médecine dit « remède du foie »). Ce sont des relations inductrices, qui se retrouvent en grand nombre en Grèce ancienne, ou dans les premiers textes de médecine chinoise.

Le monde fournit donc beaucoup de repères qui permettent d’accéder à des propositions utiles pour les humains, thérapeutiques entre autres. Vers la fin du XVe-début du XVIe siècle, des gens qui pratiquent l’alchimie par ailleurs, comme Paracelse, vont plus loin en affirmant que le monde est fait pour notre aptitude à en découvrir les sens cachés – ce qui est déjà une idée moderne. Il est chargé d’intention favorable, aussi opaque soit-elle. À la Renaissance, on attend que celui qui a l’intelligence comprenne les signes de la nature. L’intention est d’autant plus évidente qu’entre-temps est arrivé le Créateur. Un savant de cette époque, Crollius, écrit : « Toutes les herbes, plantes, arbres et autres provenant des entrailles de la Terre sont autant de livres et signes magiques, communiqués par l’infinie miséricorde de Dieu. » Cette idée résume ce qu’on appellera plus tard la « théorie des signatures », selon laquelle, notamment, « les semblables soignent les semblables ». Les alchimistes ont formalisé des représentations du monde qui existaient bien avant leur temps.

Ces « livres », ces « signes » sont à interpréter, mais ils n’expriment pas une profusion chaotique, ils émanent d’une source unique…

C’est la volonté divine. À la Renaissance, le monde chrétien rassemble et révise ce qui était complètement dispersé dans le monde païen, où, à la limite, à chaque signe pouvait correspondre une divinité. Désormais, tout est rassemblé en une seule volonté de bien pour l’homme. On perçoit clairement quelles sont les limites d’un tel geste de simplification : dès l’élaboration de cette théorie, des gens essaient d’expliquer les propriétés des plantes en cherchant des signes qu’on n’aurait pas vus. Ils font le chemin inverse : Quel est le signe que doit forcément porter la plante pour expliquer son pouvoir ? Dans notre société déterminée par la raison, cette idée que le monde nous veut du bien et nous propose des signes pour en connaître l’usage fonctionne toujours : des écoles thérapeutiques « alternatives » expliquent ainsi des propriétés de l’achillée millefeuille par la ressemblance (toute relative) de son inflorescence avec un parapluie, protecteur comme on sait !

Deux modes de compréhension du monde semblent coexister en s’opposant : face au savoir scientifique moderne, rationnel, expérimental, conceptuel, subsiste un savoir populaire fondé sur d’autres relations au monde dans son étrangeté, des relations affectives, analogiques, qui se confrontent sans cesse à des signes de la nature. La pensée qui relie des usages à des signes est-elle restée vivante jusqu’à présent ?

Pour les gens qui sont dans le chaos de l’inconnaissance, tout ce qu’ils mettent d’énergies, de dieux, de forces pour s’y retrouver et expliquer les choses, pour établir des liens, tout cela produit en même temps de l’« interconnexion » entre la nature – au sens de « toutes les choses » – et les humains. Alors que la science moderne les en éloigne de plus en plus. Ainsi, accéder à une paix en dehors de l’explication demeure très important. Notre monde actuel est expliqué – enfin, dans quelques grandes lignes et en-deçà de l’horizon –, mais l’explication n’apaise pas pour autant. De là les effets de retour permanents, très actifs aujourd’hui, vers l’inconnaissable : on veut recréer les vieux liens défaits par la science.

La vogue actuelle des remèdes floraux de Bach, par exemple, est de cet ordre-là. Ce docteur Bach – quelqu’un de très bien, paraît-il, je ne doute pas de sa sincérité – a écrit un livre assez abscons. Il se pense visionnaire, il regarde une fleur, il reçoit le message d’une herbe qui dit : « Je sers à ça ». Ça marche donc toujours très bien…

Dans les enquêtes que nous avons faites ici, en Haute-Provence, nous avons recueilli des explications de l’usage de certaines plantes par un biais analogue. Dans le Vaucluse, je me rappelle d’un traitement de calculs urinaires par l’ortie. L’explication, retrouvée ensuite dans une autre enquête, et qui circulait donc dans la région, voulait que les calculs, qui sont des cristaux souvent pleins d’aspérités et non des petites choses lisses, brûlent au passage comme les poils de l’ortie. Il y a une similitude. Ça semble assez tiré par les cheveux, mais les gens qui y recouraient, et qui n’avaient pas lu les alchimistes, donnaient cette explication-là, bien que l’ortie ne soit pas spécialement un remède des lithiases. Cependant, des plantes qui « portent le signe de la bile », par exemple, sont effectivement des cholagogues (favorisant la production et l’évacuation de la bile) – comme le curcuma, remède biliaire par excellence, depuis très longtemps mis en œuvre par la médecine analogique. De même, la chélidoine, au suc jaune bien connu pour traiter les verrues, est en Europe une plante qui « montre du jaune » de façon assez rare pour être remarquée et employée dans les « maladies du foie ».

L’emploi de l’ortie contre les calculs connaît des explications analogiques dans la médecine populaire provençale

Peut-on considérer que, parmi les remèdes attestés aujourd’hui par la pharmacologie scientifique, beaucoup relèvent déjà de la médecine des signatures ?

Plus vraiment. Dans la médecine savante moderne, toutes ces relations ont été écartées, on ne veut pas les connaître. L’homéopathie, en revanche, reste attentive à ce type de relations. Des plantes de la médecine des signatures sont encore prescrites selon leurs indications originelles. Par exemple, la pulmonaire (pas la pulmonaire parente de la bourrache, mais le lichen pulmonaire qui pousse dans les forêts assez fraîches sur les troncs et les rochers, dont le verso ressemble un peu aux alvéoles des poumons) était signalée chez les médecins alchimistes comme un remède des affections bronchiques ; et l’homéopathie moderne l’utilise de la même façon.

Le lichen Lobaria pulmonaria (Pulmonaire du chêne), remède des affections respiratoires dans la médecine des signatures, perdure en homéopathie

Mais l’homéopathie ne s’en tient pas au domaine strictement végétal, elle met aussi en œuvre le règne animal et les minéraux. Par exemple, sepia, la seiche, dont tout le monde sait qu’elle se protège, en cas de danger, derrière un nuage d’encre noire qu’elle expulse. Quand on lit la description du remède dans les matières médicales homéopathiques, on a l’impression de lire Paracelse, et de retrouver la pensée magique ! On le donne plutôt aux femmes (les homéopathes distinguent « remèdes masculins » et « remèdes féminins »). C’est le remède de celles qui « broient du noir », qui vivent une chute aussi bien d’ordre psychique, comme une déprime, que d’ordre physique (seins qui tombent, pertes) ; bref, tout ce qui évoque la seiche, cet animal mou, sorte de petite jupe tremblotante. L’assimilation de la seiche à une situation psychologique ou physiologique donne un remède homéopathique prescrit à celles chez qui tout « tombe », qui s’abandonnent aux idées noires. « On voit entrer le remède », me disait une amie homéopathe à propos de sepia, pour une patiente venue la consulter. Il y a bien de la magie là-dedans !

Le remède a-t-il fonctionné pour cette patiente ?

Très vite ! Ce qui est surtout à relever, à propos de l’homéopathie et en bien d’autres lieux, c’est qu’il se crée de nouvelles magies, parce que notre savoir savant construit un monde inaccessible au commun des mortels. La physique subatomique, par exemple, nous est totalement incompréhensible. La science contemporaine favorise la réapparition du discours pré-rationnel parce qu’elle ne peut plus répondre, comme voulait le faire celle du XIXe siècle, aux attentes communes d’explication des choses. Même dans des revues savantes, on peut voir des esprits fort rigoureux expliquer les médicaments homéopathiques par des interférences au niveau quantique – analyses que personne ne pourra jamais vérifier. C’est très intéressant, cette réinjection de l’inconnaissable. On ne peut pas accepter un monde trop finement expliqué, il s’écarte de nous aussi loin que l’empire des dieux.

L’explication n’est jamais totale, elle ne fait que poursuivre une régression indéfinie des effets vers les causes, elles-mêmes à leur tour à expliquer.

L’explication n’est pas la connaissance. Cela veut dire que, quoi qu’on fasse, la pensée magique est permanente. Sans même parler de ses formes anciennes persistantes, peut-être plus beaucoup dans les campagnes françaises, mais dans d’autres régions du monde, dans les villes : la magie est toujours à l’œuvre. On le voit par exemple dans le transfert des cultes de la magie brésilienne dans le Portugal actuel, où se développent des églises à caractère vaudou avec des rituels impressionnants. On ne jette pas de sorts, en tout cas pas à ma connaissance, mais on prend de multiples attentions à se concilier les dieux d’un panthéon complexe. Et tout le monde est tombé un jour ou l’autre sur les cartes de visite des marabouts qui promettent le retour de l’être aimé, la vaillance sexuelle, et même le nettoyage du disque dur !

Comment vois-tu le succès grandissant de nos usages contemporains des plantes médicinales, notamment par l’aromathérapie ? Est-ce une réappropriation d’une pratique médicale en partie autonome, dès lors que notre relation au remède ne passe pas par un savoir, une technique trop élaborés, éloignés de notre emprise ? Est-ce une réappropriation de l’univers végétal ?

On est désormais hors de ce qu’on appelle la nature, et dans cet éloignement, on réintroduit l’idée selon laquelle la nature est essentiellement vraie : la « réappropriation » se construit pour l’essentiel là-dessus, sur une vérité encore intouchée. Cela rétablit aussi une certaine conception païenne du monde. Il y a une vérité originelle, qui serait plus ou moins pervertie, par exemple avec les diverses façons qu’on a de la convertir en médicaments. Mais penser la nature comme vraie par essence reste un mythe fort dangereux.

Une approche pragmatique, grâce à l’expérience partagée de succès thérapeutiques ordinaires, ne suffit-elle pas pour en expliquer l’intérêt croissant ? Y a-t-il nécessairement ce présupposé idéologique ?

C’est implicite. On est une société urbaine : ce qui se passe du côté des plantes médicinales, ce n’est pas un phénomène rural, mais urbain. La ville étant dépossédée des relations « originelles » qu’on est censés avoir avec la nature, elle a besoin de se recréer des liens. C’est simpliste, archi-convenu de le rappeler, mais c’est aussi une vérité de base. Ainsi, le remède venu de ce qu’on appelle « nature », où les choses seraient plus vraies qu’en ville, ou en tout cas plus justes, c’est presque une évidence qu’il soit « bon ».

Mais notre dépendance à l’égard des remèdes industriels rend la critique complexe. À partir de l’expérience d’une médecine industrielle qui sauve les gens mais ne se préoccupe pas de leur être, on a le sentiment, on suppose que, puisqu’on est les enfants de la nature, les remèdes de la nature ne soignent pas seulement le corps, mais s’occupent aussi de notre personne. Si on le croit, ça marche. Si on le croit, c’est que c’est « vrai ».

Cela tient de la reconstruction d’un état de connivence avec les origines. Elle a un versant positif, je pense, et surtout un versant négatif, parce que les origines, c’est, encore une fois, la confusion. J’aime bien rappeler que les nazis, grands consommateurs de magie (Hitler payait des mages, soutenait des recherches aberrantes), avaient réquisitionné les productions des premières fermes biodynamiques. C’était lié à cette idée de retour aux origines, à la « pureté » de ce qui n’est pas contaminé par la raison. Tout cela est très trouble.

Dans nos sociétés, la nature confuse est le lieu des forces diamétralement opposées aux territoires de la raison. Dès que la nuit tombe, nul n’entre encore sans peur dans les bois

L’abandon à la croyance suppose qu’il y ait moins de critique, ou plus de critique du tout. La magie marche avec la croyance, évidemment, l’une ne va pas sans l’autre. Or, on est dans une société qui est obligée de reconstituer des croyances, puisqu’on est tout le temps dans le pratique, même dans « le » pratique de la relation, via internet, par exemple. Il n’y a pas vraiment de surprise, on attend les choses, on sait comment elles vont se produire, la surprise est quasiment programmée. La nature rassure, parce qu’elle exprime à la fois la permanence et l’infini des possibles ; elle peut détruire l’humain en réponse à ses erreurs, mais pas le tromper.

Le chaos lui-même, peut-être, devient presque recherché et rassurant, là où auparavant il effrayait ?

Exactement. À côté de cette espèce de lissage du rationnel… c’est un peu comme lorsqu’on sort d’une autoroute, et que tout d’un coup on tombe dans un bois.

En dehors des usages médicinaux, comment cette prodigalité de la nature se manifeste-t-elle à travers les plantes ?

La magie se perpétue de multiples façons. Maintenant, on use de ce charme quotidien qui consiste à mettre des fleurs dans la ville, partout, tout le temps. L’explication la plus vraisemblable est celle-ci : comme on n’a plus de transcendance, qu’on ne projette pas une vie après la mort, et qu’on est dans du vide de ce côté-ci, il faut qu’il soit aussi « agréable » que possible, qu’il fasse le mieux possible diversion. Voici cinq ou six siècles, les jardins n’avaient de fleurs qu’au printemps, en mai ; ensuite c’était fini, jusqu’en mai de l’année suivante. Puis on a introduit des fleurs d’Amérique, elles ont donné les floraisons d’été, et puis des plantes d’Asie, de Chine, du Japon, devenues nos fleurs d’automne, comme le chrysanthème, qui est désormais passé du cimetière à la ville. On fait des suspensions de chrysanthèmes en novembre (on en voit à Forcalquier, à Paris – au jardin du Luxembourg, à Jussieu), et quand ces fleurs-là sont gelées, on allume les éclairages de Noël, un printemps électrique qui dure de novembre à janvier, jusqu’au moment où on va mettre en terre les premières pensées. On ne peut plus se passer de printemps, parce qu’on n’a plus d’espérance.

L’hiver venu, des fleurs peuvent toujours répondre à la nouvelle envie de printemps perpétuel (Paris, chrysanthèmes au jardin du Luxembourg)

C’est comme une forme d’exorcisme ?

C’est exactement un exorcisme : le printemps permanent nous protège contre l’idée de mort. Quelque chose autour de nous décide que tout doit être jeune tout le temps. Il y a le fameux jeunisme induit dans la société, toujours l’habit magique contre la finitude, et un jeunisme de la flore doit lui répondre. La magie n’a absolument pas fini de sévir. En même temps, cela pose vraiment des questions sur comment construire un ordre rationnel qui n’évacue pas l’ombre, qui soit humain. L’ombre se projette tout le temps, aussi bien celle des fleurs – l’important est de prendre garde que ce ne soit pas une ombre mortelle.

Puisque tu parles de renouveau printanier, terminons avec ton plus récent livre, un premier roman, dont le jeune héros éponyme Elio entretient une attention privilégiée aux plantes2 Pierre Lieutaghi, Elio, Actes Sud, 2014.. S’agissait-il par cette écriture de donner une voix incarnée aux relations intimes de l’homme avec le végétal, relations d’abord ancrées dans une situation de vie singulière, quoique partageable ? Une voix qui t’aurait peut-être manqué dans l’écriture du savoir objectivant, généralisant, que tu as pu mener longtemps ?

J’avais effectivement cette idée de sortir du discours, pas forcément scientifique, mais du commentaire à caractère savant, pour passer dans un ordre plus « sensible ». Je fais partie des gens sensibles à la magie du végétal et qui, en même temps, optent pour une démarche plutôt scientifique, c’est-à-dire de recul en regard de l’effusion, mais sans tenir l’effusion constamment à distance.

Dans ce roman, on rencontre un personnage, le narrateur, à qui les plantes font des signes, mais sur un mode plutôt poétique. Elles lui disent d’être très attentif au monde, de nos jours producteur d’images rapides, éphémères, où chacun est constamment sollicité par une illustration aussitôt effaçable de son propre vécu. Notre simple présence dans le monde et ses signes est en péril.

C’est vrai que ça traduit aussi ma propre évolution. Les signes du végétal (ou des chants d’oiseaux, également très présents dans le livre) font partie de ces innombrables permanences inaperçues qui tissent l’infini de l’attention, d’une véritable attention, loin de l’évasif et du commun des choses. Tout d’un coup, de petits événements, tels ceux proposés par les plantes, vont ébranler l’attention commune. Ce sont des surprises souvent brèves, une plante du haut des murs, par exemple, et à cela s’attache comme une… une extension de la présence.

On pourrait penser que ce sont les grands événements, les grandes œuvres, qui justifient l’existence des humains, mais il y a aussi ces propositions discrètes : pas des offres d’usage, ni de grands signes magiques, juste un tas de petites magies inaperçues. Elles construisent simplement le plaisir naïf et nécessaire de n’être pas dans la raison – et à travers ça, elles permettent aussi de construire plus d’ordre rationnel en nous, un meilleur ajustement à la réalité.

Cette petite magie… on peut sans doute parler d’émerveillement ?

Voilà, c’est le mot.

Et ce n’est pas contradictoire avec la raison qui va chercher à approfondir sa connaissance pour trouver de nouveaux motifs d’émerveillement ?

J’ai souvent en tête les mots d’Henri Bosco, qui disait : « La raison ne connaît que la raison. » Et la raison fait la guerre à ce qui n’est pas de son obédience. Il y a une autre citation, de Pierre Legendre, très belle : « L’humanité a besoin de l’ombre pour échapper à la folie. » On ne peut pas se tenir constamment sous les spots de l’explication. Cette espèce de silence que nous propose la flore, et avec elle toute la nature comme monde des signes et territoire de l’attention toujours renouvelée, ce silence nous octroie l’indécis, l’irrésolu, la chance d’une nouveauté venant seulement de nous. Ce qui nous permet de garder notre substance humaine entière, de ne pas nous résumer à de la pensée qui ordonne, qui établit du définitif pour mieux passer à autre chose. On a évacué les dieux, mais pas le besoin de transcendance.

« On ne peut se tenir constamment sous les spots de l’explication. » Anémones hépatiques dans un taillis haut-provençal, en avril

Pour aller plus loin :

Dans la vaste bibliographie de Pierre Lieutaghi, pour prolonger et approfondir les questions abordées, voir essentiellement La Plante compagne. Pratique et imaginaire de la flore sauvage en Europe occidentale, Actes Sud, 1998.

Recent Comments