by jefklak | 30 janvier 2017 | Bout d’ficelle, Culture de base, Dé-colonialités

Traduit de l’américain par le collectif Angles morts

1966, le mouvement Black Power est en pleine ébullition, le Black Panther Party vient de se créer et le premier super-héros noir apparaît dans les strips de Marvel Comics. « T’Challa, la Panthère Noire » évolue dans le Wakanda, nation africaine indépendante au développement technologique avancé. Les Noirs représentés au sein de cette Black Nation fictionnelle sont médecins, hommes politiques ou simples soldats pour le plus grand bonheur des jeunes lecteurs désireux de bousculer les représentations. Malgré les diverses tentatives de Marvel Comics pour en affaiblir la dimension politique, la Panthère Noire et le Wakanda ont porté haut les couleurs de la communauté africaine-américaine, comme en attestent les courriers des lecteurs, témoins de cette lutte symbolique au sein de la culture populaire des années 1960-70.

Cet article est paru dans le numéro 2 de Jef Klak, « Bout d’ficelle », encore disponible en librairie.

Télécharger l’article en PDF.

En juillet 1966, trois mois seulement avant la création du Black Panther Party à Oakland, en Californie, Marvel Comics présente La Panthère Noire (The Black Panther), premier superhéros noir admis dans l’univers immortel des comic books américains. D’abord conçue par Stan Lee et Jack Kirby sous le nom de « Tigre de Charbon », la Panthère Noire est officiellement intronisée dans « l’Univers Marvel » dans le numéro 52 des Quatre Fantastiques, un titre immensément populaire à l’époque.

Héritière de la couronne du Wakanda, une nation africaine cachée, la Panthère Noire est dotée de la puissance, de la vitesse, des sens, des réflexes et de l’agilité d’une panthère, lui conférant ainsi des pouvoirs surnaturels. Elle n’est pas le premier personnage noir dans les comics américains, mais c’est le premier à être doté de super-pouvoirs, une avancée que Marvel qualifie fièrement d’« événement révolutionnaire ». Quelques semaines à peine avant le lancement de la Panthère Noire, la police de Greenwood, dans le Mississippi, jetait Stokely Carmichael en prison, accusé d’avoir mené une foule de trois mille marcheurs pour les droits civiques, défilant sous un nouveau mot d’ordre : « Pouvoir Noir ! »

Pouvoir et Pulps

« Le thème des comics, c’est le pouvoir », déclara un jour Carmine Infantino, longtemps rédacteur en chef du label concurrent de Marvel : DC Comics. Sachant que les exploits hauts en couleur des superhéros et leurs super-pouvoirs servent de fonds de commerce à la plupart des comics, sa déclaration pourrait sembler singulièrement creuse. Elle est cependant loin d’être naïve pour analyser les relations entre représentations des super-pouvoirs dans les comics et perceptions du pouvoir politique et social dans l’imaginaire culturel américain.

Durant l’intense période politique des mouvements contre-culturels américains des années 1960 et 1970, les luttes sociales trouvent souvent un écho dans les pages de comics de superhéros populaires. Leur regain de popularité à cette époque est principalement dû à l’équipe innovante et audacieuse de Marvel Comics. Menée par un prolifique noyau dur constitué de Stan Lee, Steve Ditko et Jack Kirby, la maison d’édition réinvente le genre au début des années 1960, en rejetant le modèle de l’ère Superman, celui du superhéros classique conçu comme un noble sauveur surplombant l’humanité, au profit d’un nouveau type d’antihéros, embourbé dans des problématiques existentielles comme Monsieur tout le monde : un antihéros pour qui avoir des super-pouvoirs relève davantage d’un fardeau aliénant que d’un don libérateur.

En 1971, dans un article du New York Times Magazine, « Shazam ! Here comes Captain Relevant », Saul Braun a mis en lumière l’essor de cette réaction contre-culturelle, dirigée à la fois contre les clivages traditionnels liés à la guerre froide et contre les représentations des super-pouvoirs qu’elles impliquent :

« Il me paraît intéressant de remarquer que, à de rares exceptions près, la guerre du Viêtnam n’a pas suscité de résistance parmi une génération qui voyageait à travers le monde, avec une vision fantasmée du pouvoir. En revanche, elle a suscité, dans l’ensemble, l’opposition de la génération suivante qui, elle, a commencé à rejeter les comics des années 1950, avec leurs représentations du monde aseptisées, censurées et irréelles. Un monde dans lequel “nous” étions les bons et “eux” les méchants, dans lequel nous pouvions faire passer le non-respect des lois pour de l’héroïsme, un monde dans lequel les Noirs étaient invisibles. […] Un monde dans lequel aucun superhéros, en dépit des excès auxquels il pouvait se livrer, ne doutait jamais qu’il utilisait ses pouvoirs de façon sage et morale. »

A contrario, durant les années 1960-70, l’élite des mouvements de jeunesse américains est prise d’un soudain penchant pour les nouveaux superhéros de Marvel. En septembre 1965, Esquire magazine note que « Spiderman est aussi populaire que Che Guevara dans la frange radicale des universités américaines ». Un an plus tard, le même journal se penche à nouveau sur l’immense popularité des comics Marvel pour la jeunesse de l’époque, ainsi que sur la façon dont Stan Lee a accédé au rang d’icône :

« Le club de débat de l’université de Princeton a invité Stan Lee, auteur de dix comics de superhéros publiés par Marvel, pour s’exprimer dans le cadre d’une série de conférences aux côtés de Hubert Humphrey, William Scranton et Wayne Morse. [Stan Lee] a par ailleurs été invité à Bard (où il a attiré une audience plus grande que le président Eisenhower), à l’université de New York et à Columbia. […] Comme lui a confié un membre de l’Ivy League[2. NdT : Surnom donné à un ensemble de huit universités américaines, réputées les plus prestigieuses.] : “Les comics Marvel sont pour nous la mythologie du XXe siècle. À nos yeux, vous êtes le Homère de cette génération.” »

Le syndrome Superman

La défiance à l’égard du modèle classique des super-pouvoirs s’étend également au mouvement naissant du Black Power. Ce dernier emploie alors souvent le terme « Superman » pour symboliser les structures de pouvoir américaines dominées par les Blancs. Lors du procès des Sept de Chicago en 1969[3. NdT : Les Sept de Chicago étaient sept activistes, accusés notamment de conspiration contre le gouvernement, suite aux révoltes qui marquèrent la convention du Parti démocrate en 1968 à Chicago. Bobby Seale, qui devait initialement être jugé à leurs côtés, fit l’objet d’un procès à part. Ligoté et bâillonné pendant son procès, il fut condamné à quatre ans de prison pour outrage à magistrat.], dans l’une de ses interventions explosives devenues célèbres, Bobby Seale, président du Black Panther Party, dénonce « cette administration raciste, avec ses notions inspirées de Superman et sa politique digne des comics. Nous savons bien que Superman n’a jamais sauvé aucun Noir ». Pendant une audience, Seale provoque également le juge Julius Hoffman en déclarant : « Les Noirs ne sont-ils pas supposés être dépourvus d’esprit ? C’est ce que vous pensez. Nous avons pourtant un corps et un esprit. Je me pose la question suivante : n’avez-vous pas perdu le vôtre à cause du syndrome Superman et de toutes ces histoires de comics ? »

Dans son ouvrage intitulé Seize the time: the story of the Black Panther Party and Huey P. Newton, Seale utilise également le terme « Superman » pour désigner un agent du FBI auquel il a été confronté à Oakland le 16 août 1969 : « Il m’a regardé, arborant un large sourire. Il se prenait pour Superman. D’un simple regard, il était facile de voir à quel point il a été psychologiquement abruti par des concepts à la Superman. Il a subi un tel lavage de cerveau qu’il est persuadé de défendre le prétendu “monde libre”. » De même, le poète et musicien Gil Scott-Heron, auteur en 1970 de l’hymne désormais célèbre du Black Power « The Revolution will not be televised », composa un autre morceau intitulé « Ain’t no such thing as Superman ». Le rejet du concept de « Superman » et de la culture américaine des comics par Seale et Heron, montre que pour le Black Power, dans ses différentes composantes, la catégorie de « superhéros » incarne dès le départ un symbole mythique supplémentaire des super-pouvoirs exclusivement blancs – et méritait donc d’être déconstruite de façon critique.

La panthère surgit

C’est au sein de cette culture comics politiquement chargée que la Panthère Noire apparaît en 1966. Présentée dans le numéro 52 des Quatre Fantastiques, la Panthère Noire, également connue sous le nom de T’Challa, règne sur le royaume caché du Wakanda, situé dans les profondeurs de l’Afrique équatoriale. Le Wakanda abrite la seule source d’un métal précieux, le « vibranium », qui absorbe les vibrations et qui lui confère une valeur inestimable pour le développement technologique partout dans le monde. Le père de T’Challa fut tué par un chasseur d’ivoire, un Blanc du nom d’Ulysse Klaw qui tentait de prendre le contrôle des réserves de vibranium de Wakanda. T’Challa parvint à faire fuir Klaw et ses sbires du Wakanda, prétendit au rang de chef de la tribu en faisant valoir son statut d’héritier, et accepta les pouvoirs sacrés et mystérieux inhérents au titre de Panthère Noire. Peu après sa prise de pouvoir, le nouveau chef mit son propre génie scientifique au service de la transformation de son pays. Ce qui n’était que jungle devint une forteresse technologique moderne grâce à la vente « de petites quantités de vibranium à plusieurs fondations scientifiques, ce qui [lui] permit d’amasser une fortune, pareille à nulle autre sur la terre ! »

T’Challa fait preuve de ruse pour attirer les Quatre Fantastiques dans son pays afin d’éprouver ses grandes aptitudes de guerrier, en vue d’un combat final avec Klaw. La Panthère Noire parvient presque à battre les Quatre Fantastiques dans la jungle, en utilisant contre chacun d’eux une série d’ingénieux pièges techniques, finalement déjoués à cause de Wyatt Wingfoot, ami amérindien de l’équipe, qui n’est pas un superhéros et que la Panthère a négligé. Elle révèle par la suite que son objectif n’était pas de blesser les Quatre Fantastiques, mais de s’entraîner au combat en prévision de l’invasion imminente de Klaw. Prenant conscience des nobles intentions de la Panthère Noire, les quatre super-héros lui pardonnent, peu avant que l’on apprenne que Klaw est parvenu à franchir la frontière de Wakanda. En guise de symbole du respect pour le superhéros africain, les Quatre Fantastiques apportent leur aide pour vaincre Klaw et invitent T’Challa à se joindre à eux dans leur campagne mondiale contre le Mal.

Un enthousiasme mesuré

Les lecteurs s’empressent de répondre à la présentation par Marvel de son premier superhéros noir, et les réactions publiées sont dès le départ extrêmement positives. La première lettre, envoyée par un certain Henry Clay, de Détroit, paraît dans le numéro de novembre 1966 des Quatre Fantastiques :

« Je me réjouis de voir que vous avez rompu avec les traditions de votre profession et introduit un Noir en tant que héros sous les traits de Gabe Jones, le sergent Fury, un homme de la rue. Ce sujet, avant Marvel, semblait être un tabou implicite, mais désormais, un véritable superhéros noir existe ! Cela m’a presque fait danser des claquettes et déambuler, abasourdi, en répétant : ”Quelle bonne nouvelle… Quelle bonne nouvelle… !” Sa présentation, ses origines et son premier combat contre un véritable super-vilain en chair et en os, tout était superbe ! J’espère le voir bientôt dans son propre comic. »

Le numéro suivant des Quatre Fantastiques comporte bien plus de lettres de soutien. Linda Lee Johnson, de la Nouvelle-Orléans, félicite Lee et Kirby en déclarant : « Bravo à vous ! […] Vous êtes les premiers, les tout premiers à créer et présenter un superhéros noir. […]C’est vraiment merveilleux ! » Dans la même rubrique du courrier, Edward Koh de New Haven dans le Connecticut ajoute : « Je voudrais vous dire, Stan, combien j’ai été touché et fier de vous voir prendre position pour une cause qui le mérite. […] Vos grands idéaux dans le domaine de l’éducation et pour d’autres questions morales et sociales me rendent fier d’être un lecteur de Marvel. »

Si ces lettres louent l’audacieuse innovation de Marvel, la plus éloquente et astucieuse de ces premières réponses reste sans doute celle de Guy Haughton du Bronx, à New York, publiée dans le numéro de février 1967 des Quatre Fantastiques :

« Croyez-le ou non, mais vous êtes véritablement en train de faire diminuer la tension qui caractérise notre époque. Je pèse mes mots, vraiment. Il est si réconfortant pour un jeune Noir tel que moi – après avoir entendu parler toute la journée d’émeutes et d’explosions raciales – de s’asseoir, d’ouvrir un magazine Marvel et, disons, en page 2, dans la septième case, de voir un homme de couleur marcher dans la rue. Vous, mes amis, ne le comprendrez sans doute jamais, mais c’est quelque chose d’exaltant. C’est psychologiquement revigorant – oui, même dans quelque chose d’aussi modeste qu’un comic – de voir la race noire reconnue. […] Puis vous êtes arrivés avec la Panthère Noire. […] Je ne veux pas avoir l’air mélodramatique, mais je voudrais saluer votre courage, car il faut en effet du courage pour faire ce que vous avez fait. […] Mes amis, vous faites plus que divertir les masses, vous promouvez le respect humain et œuvrez pour un monde meilleur. »

La question de la terre natale de la Panthère Noire est pourtant soulevée dès les premières réactions de lecteurs. Le commentaire final de Haughton suggère que le choix de faire du superhéros un Africain plutôt qu’un Africain-Américain s’apparente à une esquive politique – une décision qui permet à Marvel d’être branché et pertinent tout en maintenant prudemment les super-pouvoirs noirs loin du tumulte du Black Power qui retentit dans les rues des États-Unis : « Un petit bémol tout de même. […] C’est bien, vous avez créé un superhéros noir, mais pourquoi doit-il être chef de tribu africain et ainsi de suite ? N’aurait-il pas pu être un simple Américain ? Si vous aviez créé un superhéros italien, serait-il le Ferrari Masqué ?? » Sur la question des super-pouvoirs noirs, Haughton semble davantage intéressé par qui est digne d’exercer de tels pouvoirs. L’aspect le plus important de la Panthère Noire n’est pas son pays ou même ses super-pouvoirs, mais plutôt sa condition de Noir (blackness) – et plus cette blackness est ordinaire, mieux c’est.

D’autres lecteurs ont relevé la banalité des pouvoirs du nouveau superhéros, un sentiment sans doute formulé de la manière la plus concise par Russell Bullock Jr. de Fembroke, dans le Massachusetts, pour qui « la “Sensationnelle Panthère Noire” est tout à fait déprimante ». En fait, les créateurs du superhéros, Lee et Kirby, se sont montrés indifférents à ses véritables super-pouvoirs. Plutôt que d’inventer une origine fascinante aux dons de la Panthère Noire, ses concepteurs ont réglé cette question par un mysticisme pseudo-ethnographique brumeux, en évoquant « un secret – transmis de chef de tribu en chef de tribu ! Nous ingérons certaines plantes et subissons de rigoureux rituels dont il m’est interdit de parler ! ».

Ce qui a stimulé l’imagination de Lee et Kirby réside dans le pays de la Panthère Noire lui-même, le Wakanda. Tandis qu’ils ne consacrent qu’une seule case, celle qui est évoquée précédemment, à la description des super-pouvoirs de la Panthère Noire, Kirby remplit pages après pages pour décrire les méandres de branches mécaniques mystérieuses de la pseudo-jungle du Wakanda. Lee, quant à lui, comble la narration par une succession d’exclamations émerveillées à la vue de ce paradis artificiel. Après tout, les Quatre Fantastiques ont presque plus été vaincus par la jungle du Wakanda que par les super-pouvoirs de la Panthère Noire. Pour Lee et Kirby, le paysage du Wakanda, avec sa richesse technologique, recèle la composante la plus « super » du personnage de la Panthère Noire. En fusionnant de manière inextricable la figure du superhéros avec deux des utopies américaines les plus marquées par la nostalgie – le passé paradisiaque de l’éden biblique et l’ère spatiale du Tomorrowland de Disney –, Lee et Kirby ont offert une vision surprenante du Super-pouvoir Noir qui tient plus du super-lieu que du super-pouvoir.

Au-delà du Wakanda

En dépit des innombrables merveilles de la terre natale de la Panthère Noire, le personnage lui-même n’est pas destiné à s’éterniser au Wakanda. Après avoir disparu pendant près d’un an des comics Marvel, il refait surface aux côtés de Captain America et d’Iron Man dans le numéro de janvier 1968 de Tales of Suspense, qui prépare le terrain de son voyage à New York en mai 1968 pour rejoindre la puissante équipe américaine de superhéros, The Avengers.

Une étrange transformation s’opère néanmoins au cours de son voyage vers Manhattan : quand il réapparaît en Amérique, le superhéros ne porte plus le nom de « La Panthère Noire », mais s’appelle désormais « La Panthère » ou « T’Challa ». Ce changement de nom inexpliqué ne passe pas inaperçu auprès des lecteurs de Marvel. En août 1968, les éditeurs publient la lettre de Lee Gray, de Détroit : « Le simple fait qu’il soit Noir n’est pas une raison pour supprimer “Noire” de son nom. » En réponse, les éditeurs défendent les auteurs comme suit : « [Ils] ne l’ont certainement pas fait parce qu’il est Noir ! Nous l’avons fait pour réduire le nombre de personnages affublés du qualificatif “Noir” qui se multiplient dans nos magazines : le Chevalier Noir, La Veuve noire et Black Marvel, pour ne citer qu’eux ! » Malgré cette explication, les éditeurs donnent immédiatement suite aux récriminations de Gray, annonçant que « l’assemblée Marvel a de nouveau voté – et vous avez probablement déjà remarqué que La Panthère est redevenue “La Panthère Noire” ! ».

Si ce changement de nom intempestif tente de tenir la Panthère Noire à l’écart du discours racial américain, l’intention tourne court. Dans le numéro de mars 1970 de The Avengers, intitulé « À la poursuite de la Panthère ! », Roy Thomas et John Buscema engagent pour la première fois la Panthère Noire dans un combat aux motifs raciaux, l’opposant à un groupe suprématiste blanc. Au début de l’histoire, le superhéros est capturé par ses adversaires qui entreprennent de salir sa réputation en envoyant un imposteur cambrioler des commerces locaux et attirer l’attention des médias. La situation empire quand deux dirigeants politiques radicaux – Hale, un Africain-Américain partisan du Black Power, et Dunn, un suprématiste blanc conservateur – se lancent dans un débat houleux à la télévision au sujet des récents agissements de la Panthère Noire : elle menacerait de déclencher des émeutes raciales dans le pays tout entier. À la fin de l’histoire, le lecteur découvre que Hale et Dunn sont les véritables coupables qui ont diaboliquement conspiré pour créer cette situation et favoriser leurs propres carrières politiques. La morale du scénario de Marvel ne brille pas par sa subtilité : les extrémistes politiques qui incitent à la haine (hate-mongers[4. NdT : Dans l’univers Marvel, les hate-mongers sont des clones dans lesquels des scientifiques ont transféré l’esprit d’Hitler après sa mort. Ils sont chargés de répandre le Mal. Ici, il faut aussi y voir une référence aux Hate Groups, catégorie utilisée dans le discours médiatique et politique américain pour condamner les groupes « extrémistes » dont la principale caractéristique serait d’inciter à la haine entre les groupes raciaux et sociaux. Cette notion a largement été utilisée pour disqualifier les mouvements nationalistes noirs.]), des deux côtés du débat racial, sont bien souvent davantage guidés par leur soif de pouvoir que par le bien-être de ceux qu’ils prétendent défendre.

Vaine tentative

Sept mois plus tard, Roy Thomas introduit à nouveau la Panthère Noire dans une intrigue construite autour de la question du radicalisme racial. Guest star dans le numéro 69 de Daredevil, « A life on the line », la Panthère Noire fait alors équipe avec le superhéros aveugle pour affronter un groupe de militants noirs, les Thunderbolts, une référence à peine masquée au Black Panther Party du monde réel. Cette histoire signe également la première occurrence de termes racialement connotés tels que « Pouvoir Noir », « Establishment » ou encore « Oncle Tom » en relation avec la Panthère Noire. Dans le déroulement de l’histoire, la Panthère Noire clame : « Cette vermine n’est pas intéressée par le Pouvoir Noir… mais uniquement par le pouvoir des Thunderbolts. » Le leader des Thunderbolts pour sa part, se moque de la Panthère Noire en lui lançant : « Tiens, tiens, voilà donc la Panthère ! L’homme noir originel[5. NdT : Il s’agit là d’une référence ironique à la notion d’homme originel (Original Man), répandue dans la culture populaire noire américaine, et qui fait de l’homme noir le premier homme. Il revient à l’islam noir américain, et notamment à la Nation of Islam, d’avoir développé une mythologie autour de cette question du premier homme noir. Cette notion s’est développée dans plusieurs directions, en s’inspirant des travaux panafricanistes sur les origines africaines de certaines civilisations et en trouvant des prolongements dans des mystiques musulmanes noires américaines comme celles des Five percenters.] de l’Establishment en personne. »

À bien des égards, le portrait de la Panthère Noire par Thomas dans « A life on the line » marque un tournant dans le développement du personnage, qui, à cette époque représente de plus en plus un idéal pour l’émancipation des Africains-Américains, une prise de position polarisant le lectorat comme jamais dans l’histoire des superhéros. L’auteur a ses partisans parmi les fans, dont Evan P. Katten de Bala-Cynwyd en Pennsylvanie, qui écrit : « J’ai été fortement impressionné par le numéro 69 de Daredevil […] L’équipe formée par Daredevil et la Panthère Noire s’annonce prometteuse ! […] Ce pourrait être l’équipe qui s’attaque aux problèmes sociaux – un Blanc aveugle et un Noir, qui représentent malheureusement deux des plus grands handicaps dans le monde d’aujourd’hui, bien qu’aucun ne soit à blâmer pour cela. » Or, bien qu’elle puisse sembler bien intentionnée, l’assimilation du fait d’être Noir à un handicap à laquelle procède Katten va à l’encontre de presque tout ce que le mouvement du Black Power prône à l’époque.

C’est pourquoi, à l’opposé, nombre de lecteurs Africains-Américains voient dans la manière dont la Panthère Noire évolue un affront au Black Power ainsi qu’une description non réaliste de la condition noire elle-même. À rebours des autres courriers publiés dans le même numéro, élogieux pour la plupart, William James de Youngstown, dans l’Ohio, écrit :

« Permettez-moi d’évoquer le numéro 69 de Daredevil et Roy Thomas, ainsi que l’effet que l’histoire a produit sur moi. Étant noir, comme toute autre personne noire, voir un écrivain blanc tenter d’écrire sur nous me fait toujours un peu grincer des dents. Peu importe dans quelle mesure il pourrait être un sympathisant de la cause noire, il ne sera jamais capable de penser comme un Noir. […] La façon dont Thomas dépeint les Noirs, reflétée par le type de dialogues qu’il impose à ses personnages noirs, s’apparente au portrait d’une bande de Blancs à peau noire. […] Ce que je vous conseille, Roy Thomas, c’est de sortir de chez vous et de vous trouver une piaule au cœur du ghetto de Harlem pour capter un peu de quoi on y cause. »

Les critiques de James semblent bien indulgentes comparées au seul courrier publié en réponse au « Pursue the Panther ! » de Roy Thomas dans le numéro 79 de Avengers. Adressée par Philip Mallory Jones d’Ithaca, dans l’État de New York, la lettre réprimande sur un ton cinglant Stan Lee et Roy Thomas pour leurs tentatives biaisées et simplistes de traiter les problèmes raciaux du pays. Jones débute son courrier en se présentant comme « un écrivain noir et lecteur de longue date de vos magazines très souvent sophistiqués ». La première critique de Jones porte sur une caractéristique du personnage : « T’Challa cache le fait qu’il est noir, car il veut être jugé comme un homme… et non comme un type racial ! » Jones avance en guise de réponse : « Voilà bien un raisonnement de Blanc. Cela implique que ce champion de la justice ne pourrait pas être considéré comme un homme si l’on en venait à savoir qu’il est noir, et ce ne serait qu’en étant blanc qu’il pourrait être jugé en tant qu’homme. » Jones accuse également l’histoire d’être uniquement destinée à prouver que la Panthère Noire n’est pas un « voyou » – ce besoin de justification « sous-entend qu’être noir, c’est être un criminel ».

Ces deux courriers de lecteurs charrient un fort ressentiment à l’égard de ce qu’ils perçoivent comme une tentative de Thomas d’enrôler la Panthère Noire pour en faire un agent de colonisation culturelle. De sorte que le T’Challa de Thomas se retrouve dans la position inattendue de colonisateur agressif, loin de l’immigrant bien intentionné. Cependant, pareille interprétation n’est pas très surprenante : privée du pouvoir de Wakanda, la Panthère Noire délocalisée n’a plus que ses mornes super-pouvoirs et sa blackness – une blackness dont l’origine culturelle diffère nettement de la rhétorique du Black Power de l’époque.

Retour au pays

Les transformations que la Panthère Noire connaît au début des années 1970 s’avèrent relativement mineures en comparaison de celles, nombreuses, expérimentées au cours du reste de la décennie. En 1973, un jeune auteur prometteur, Don McGregor, se voit confier, à la surprise générale, la déclinante publication bimestrielle Jungle Action avec pour instruction d’y donner un rôle de premier plan à la Panthère Noire. Avant l’arrivée de McGregor, Jungle Action avait pour personnage principal Tharn the Magnificent, un Tarzan blanc de seconde zone qui combattait des créatures de la jungle aux côtés de ses acolytes, deux splendides femmes blanches. Entre les mains de McGregor, Jungle Action devient le seul titre où la Panthère Noire apparaîtra pendant les quatre années à venir.

Après un passage dans The Avengers, le superhéros entame sa nouvelle trajectoire dans le numéro 6 de Jungle Action, quand McGregor prend les choses en main et introduit les lecteurs à une histoire épique intitulée « La rage de la Panthère » qui s’étale sur treize numéros. La Panthère Noire réalise qu’elle a perdu le contact avec son royaume natal, et un chef rival, Erik Killmonger, lui dispute le contrôle de Wakanda dont il a pris possession pendant qu’elle vivait ses aventures à l’étranger. La longue quête de la Panthère Noire, destinée à débusquer et vaincre Killmonger accompagné de ses lieutenants maléfiques, prend progressivement la forme d’une Odyssée, dans laquelle elle doit arpenter son propre royaume et rétablir le lien avec sa terre natale perdue.

Le premier courrier de la rubrique « Jungles Reactions » est publié dans le numéro de juillet 1974 de Jungle Action. Gary Frazier d’Eugene, dans l’Oregon, lance la discussion en qualifiant l’histoire de « révolutionnaire », en particulier l’attention subtile portée par McGregor aux différences de langage, suggérant ainsi de façon générale « que les Africains en Afrique sont différents des Afro-Américains ». Dans le numéro suivant, Bob Hughes de New Haven, dans le Connecticut, ajoute : « Après tous ces bons pères (et mères) blancs qui ont sillonné l’Afrique, un authentique, un véritable roi de la jungle noir africain était attendu avec impatience. » Dans le numéro 12 de novembre 1974, Meloney M.H. Crawford, de Saratoga Springs, dans l’État de New York, note que « les relations interpersonnelles et le développement des personnages atteignent un degré de sensibilité rare dans les comics aujourd’hui », et souligne l’importance de l’existence du Wakanda en tant que nation africaine indépendante dirigée par des Noirs : « Un dernier commentaire : Wakanda doit survivre ! Il est réconfortant de savoir qu’il a résisté aux assauts de chasseurs blancs, de filles de la jungle, de types à la Tarzan, et est resté une terre pour les NOIRS dans la jungle africaine. »

Dans la même veine, Ralph Macchio de Cresskil, dans le New Jersey, avance (de façon très développée) dans le numéro suivant : « Don, une nouvelle fois, le caractère et les traits de la Panthère ont été si clairement travaillés que j’ai vraiment eu le sentiment de déjà les connaître. Vous avez contribué en toute discrétion à l’avancement de la cause des Noirs, bien plus que les concurrents de Marvel avec leur “pertinence” mélodramatique qui avait du succès il y a quelques années. […] Au cours des derniers mois, nous avons observé les dessous d’une société entièrement noire, avec ses habitudes, ses conflits et, il est vrai, ses préjugés. […] Encore une chose : tenez les héros invités d’autres magazines à l’écart de cette série, car vous nous avez présenté Wakanda comme un monde qui se suffit à lui-même, et j’aime cela, énormément. »

En dépit des retours marquants de leurs fidèles lecteurs dont McGregor et l’équipe de Jungle Action bénéficient, la série connaît une fin prématurée. Elle est brusquement arrêtée en novembre 1976, six numéros seulement après la fin de « La rage de la Panthère ». Si de nombreuses raisons ont été avancées pour expliquer cet arrêt inattendu, la plupart d’entre elles se focalisent sur la logique économique et de maigres chiffres de ventes. Mais McGregor a donné une contre-explication à son licenciement, tout en admettant que les ventes de Jungle Action n’étaient pas à la hauteur des espérances de Marvel ou des siennes : « L’éditeur qui m’a renvoyé m’a dit, je cite, assez précisément car il y a certaines choses que je n’oublie pas : “Don, tu es trop proche de l’expérience noire.” C’est la raison qu’il m’a donnée à l’oral, je ne plaisante pas, pendant que je regardais le dos et la paume de mes mains blanches. “Vous voyez ce que je veux dire”, ajouta-t-il, et c’est ainsi que mon travail sur la Panthère s’acheva. »

Panthère cosmique

Ironiquement, il reviendra au co-créateur de la Panthère Noire, Jack Kirby, de révéler toute la mesure de l’investissement personnel des lecteurs à l’égard de la vision qu’avait McGregor de la Panthère Noire. Kirby, qui avait quitté Marvel en 1970 suite à des différends artistiques avec Stan Lee, réintègre l’entreprise en 1975 et, selon Shooter, se met en recherche de titres pour honorer son nouveau contrat, selon lequel il doit écrire et dessiner quatre numéros par mois. Après que McGregor a cessé de s’occuper de Jungle Action, Kirby se retrouve à nouveau aux commandes de la Panthère Noire. Pour la première fois, une série va être écrite, illustrée et éditée par Kirby lui-même. Dans le commentaire éditorial du premier numéro, il promet aux fans une « nouvelle Panthère Noire » : « Je peux seulement vous dire que vous verrez la Panthère qui vous est due, c’est-à-dire telle qu’elle a été pensée à l’origine. »

Si des lecteurs ont pu douter de la sincérité des prédictions théâtrales de Kirby, ceux-ci s’évanouissent à la lecture du premier numéro. Kirby y dévoile une nouvelle interprétation de la Panthère Noire, sans aucun rapport avec sa dernière incarnation dans Jungle Action. La première histoire, « La grenouille du Roi Salomon ! », inaugure la série en plongeant le superhéros dans une lutte intergalactique pour un artefact magique ancien – une intrigue qui inclut rien de moins qu’une grenouille cuivrée fonctionnant comme une antique machine à remonter le temps, un nain pour équipier, et un humanoïde à tête d’aubergine venu d’un futur lointain nommé « Hatch-22 ».

Sans surprise, les lecteurs réagissent immédiatement aux changements radicaux opérés par Kirby. La majorité des lettres traduisent un fort sentiment de trahison et de perte, les fans accusant Kirby d’avoir défiguré la Panthère Noire de McGregor. Ainsi du courrier de Jana Hollingsworth, de Bellingham, dans l’État de Washington : « Écoutez, je ne fais pas partie de la clique des supporters fanatiques de Don – je n’ai pas vraiment apprécié son LUKE CAGE –, mais ses histoires avec la PANTHÈRE étaient parmi les meilleures jamais produites. Elles étaient pertinentes, non pas dans un sens superficiel, mais véritablement pertinentes, à la fois sur les problèmes sociaux d’aujourd’hui et sur l’immuable condition humaine. Les intrigues de McGregor étaient aussi complexes que le monde réel, et ses personnages étaient d’authentiques êtres humains. Après “La rage de la Panthère” et “La Panthère contre le Klan”, il n’y a qu’un mot pour décrire “La grenouille du Roi Salomon” : obscène. […] Quand elle fut présentée dans les numéros 52 et 53 des Quatre Fantastiques, la Panthère n’était pas ce personnage cosmique insensé que vous avez dépeint. Il était le chef d’une nation africaine qui combinait son héritage traditionnel à la super-science occidentale. Dans “La rage de la Panthère”, McGregor explorait ce postulat d’une façon plus sophistiquée et réaliste. […] Je vous en prie, n’abandonnez pas ce monde réel pour foncer à travers l’univers. C’est le monde réel qui est véritablement fascinant. »

Malheureusement pour Kirby, la réaction d’Hollingsworth n’est que le premier nuage d’une pluie de lettres, suppliant Kirby et Marvel de ne pas « oublier ce que Don McGregor et Billy Graham ont entrepris de faire avec ce personnage dans Jungle Action ». Numéro après numéro, les lecteurs bombardent Kirby de protestations, l’enjoignant de restaurer le « monde réel » de la Panthère Noire et du Wakanda dans sa gloire passée. De nombreux lecteurs, tels John Judge de Clinton, dans l’Idaho, vilipendent durement Kirby : « Se saisir du premier personnage noir de Marvel et le dépersonnaliser à ce point est criminel. »

Les tentatives maladroites de Kirby, destinées à convertir ses lecteurs à sa nouvelle vision de la Panthère Noire ne font que jeter de l’huile sur le feu. Dans le sixième numéro, Kirby se fend d’une référence controversée à Alex Haley, le gagnant du prix Pulitzer en 1976 avec son roman Racines, pour justifier son point de vue : « Comme vous l’avez sûrement déjà remarqué, mon personnage n’est ni Kunta Kinte ni un Chicken George… » Dans le neuvième numéro de Black Panther, Kirby dévoile les « Mousquetaires Noirs », avec cette phrase d’accroche en couverture : « Un holocauste menace sa terre natale – T’Challa se déchaîne ! »

De manière révélatrice, ce même numéro signe également la disparition définitive des pages consacrées au courrier des lecteurs dans Black Panther. Après la publication du douzième numéro en novembre 1978, qui couronne sa deuxième année à la tête du titre, Kirby passe discrètement le relais à Ed Hannigan et Jerry Bingham. Jim Shooter confirme alors que ce changement n’est pas dû à de mauvaises ventes, mais à une décision du seul Kirby. Trois numéros seulement après, Marvel met un terme à Black Panther, en mai 1979.

Un lieu de pouvoir

Indépendamment de la façon dont on peut lire les réactions des lecteurs de Jungle Action, il est évident que quelque chose de singulier s’est produit avec la Panthère Noire présentée par McGregor. Entre ses mains, Jungle Action est devenu l’un des titres de Marvel les plus complexes dans sa conception, autant qu’audacieux sur le plan artistique. Après la plongée dans le Wakanda, lors des premières apparitions dans Les Quatre Fantastiques, proposée pendant deux numéros par Marvel, le pays a disparu quand la Panthère Noire est devenue un immigrant en Amérique. Après des années en marge de titres aux superhéros plus traditionnels, la Panthère Noire a regagné son royaume – un pays autosuffisant imaginé avec une richesse telle que les lecteurs s’y sont fortement attachés. Ce que McGregor et son équipe ont compris, c’est précisément ce que Lee et Kirby semblent avoir réalisé quand ils ont créé le personnage : ses super-pouvoirs sont dépourvus de tout intérêt, mais le concept de Wakanda en tant que lieu exerce un pouvoir d’attraction considérable. Là où Lee et Kirby n’ont fait qu’effleurer le potentiel narratif du Wakanda, McGregor l’a développé autant que possible.

En 1999, Dwayne McDuffie, auteur de comics et co-fondateur de la plus prospère des maisons d’édition de comics noires, Milestone Comics, se remémorait de façon saisissante sa propre expérience de lecteur de « La rage de la Panthère ». Après avoir qualifié l’intrigue « d’épopée de superhéros la mieux écrite qui n’ait jamais existé », McDuffie formulait à son tour des sentiments que l’on retrouvait dans le courrier des lecteurs de Jungle Action :

« On était en 1973… Le comic en question était Jungle Action nº 6. On y retrouvait un superhéros dont je n’avais jamais entendu parler, appelé la Panthère Noire, mais à cette époque, je n’avais jamais entendu parler non plus du Black Panther Party. Je fus frappé par la dignité des personnages de ce livre. […] La Panthère Noire était le roi d’une contrée africaine mythique où les Noirs étaient visibles à tous les échelons de la société : soldats, docteurs, philosophes, balayeurs, ambassadeurs – soudain tout était possible. En l’espace de quinze pages, les Noirs passaient d’êtres invisibles à des êtres inévitables. […] J’ai abondamment parlé de l’importance du multiculturalisme dans la fiction, tout comme dans la vie. J’ai prôné le sentiment de valorisation qu’un enfant peut éprouver quand il voit son image reflétée de façon héroïque dans les médias de masse. C’est précisément ce que je ressentis cet après-midi-là en découvrant l’infâme complot ourdi par le lâche (mais nuancé) Eric Killmonger pour usurper le trône revenant de droit à la Panthère Noire. Je réalisais alors que ces histoires pouvaient parler de moi, que je pouvais en être le héros. Des années plus tard, en écrivant mon propre comic, je décrivais ce merveilleux sentiment comme “la soudaine possibilité de voler”. »

Dans cette lecture, le « véritable » super-pouvoir de la Panthère Noire ne réside pas dans ses attributs félins, mais dans sa capacité à transporter tous ses lecteurs au Wakanda – vision utopique d’un puissant État noir souverain et indépendant. Le degré de progrès technologique et social du Wakanda rivalisait (voire dépassait) celui des États-Unis, et affirmait que l’indépendance et le développement autonome de la communauté n’étaient déterminés ni géographiquement ni culturellement. Ainsi, le Wakanda de McGregor offrait aux lecteurs des possibilités alternatives pour le Black Power, et les lecteurs ont accueilli avec passion une telle opportunité, exprimée par un « Wakanda doit survivre ! » et la supplication désespérée de Jana Hollingsworth adressée à Kirby : « Je vous en prie, n’abandonnez pas ce monde réel pour foncer à travers l’univers. C’est le monde réel qui est véritablement fascinant. »

Dans sa préface à Matters of gravity: special effects and Superman in the 20th century, Scott Bukatman a ainsi saisi la dimension libératrice des super-héros de comics : « Toutes les échappées fantastiques qui s’affranchissent de la gravité […] tels les vols de Superman dans le ciel de Metropolis, nous rappellent à nos corps en nous permettant momentanément de les ressentir différemment. Il s’agit d’un effet momentané, une élévation temporaire : nous sommes toujours ramenés à nous-mêmes. Néanmoins, ces échappées constituent bien plus que des refuges face à une existence intolérable, ce sont des échappées vers des mondes aux possibilités renouvelées. »

Les superhéros sont puissants précisément dans leur capacité à transporter les fans dans des « mondes de possibilités renouvelées ». C’est à travers cette capacité créatrice, cette capacité à libérer momentanément leurs lecteurs de contraintes matérielles autrement inéluctables, en les conduisant dans des espaces aux possibilités entièrement nouvelles, que les comics de superhéros les plus importants oscillent à la frontière invisible séparant l’évasion de l’espoir. Telles de resplendissantes étoiles polaires dans le vaste et fluctuant horizon de l’imaginaire culturel américain, les superhéros des comics tracent un chemin qui a pour point de départ des désirs frustrés pour nous mener jusqu’à l’imagination productrice, concept aussi poétique qu’émancipateur, proche des « lignes de fuite » de Deleuze et Guattari : ce que Dwayne McDuffie nomme la « soudaine possibilité de voler ». C’est à travers pareille évasion créative que les super-héros des comics donnent aux lecteurs le pouvoir d’atteindre des sommets imaginatifs interdits par les configurations conventionnelles du pouvoir social.

Titre original : « Imagining Black Superpower ! Marvel Comics’ The Black Panther, 1966-1979 ». L’auteur, Casey Alt, est artiste, designer et spécialiste des médias, vivant actuellement à Taipei, Taiwan. Il est diplômé de biologie humaine et d’histoire de la philosophie à l’université de Stantford, ainsi qu’en arts du design et des médias à UCLA. Son site internet : <u2325.com>.

by jefklak | 24 janvier 2017 | Contrôle continu, Genre rage

Dans les premières années du XXe siècle, ouvrent à Clermont-sur-Oise, Cadillac et Doullens, trois établissements publics laïcs pour mineures nommés « écoles de préservation de jeunes filles » où l’on enferme vagabondes et filles récalcitrantes de la campagne ou du sous-prolétariat. Leur histoire est très peu connue. Les éditions L’Arachnéen ont publié en octobre 2015 un ouvrage représentant le quotidien de ces « écoles » dans les années 1930. Vagabondes s’appuie sur un fonds photographique issu d’une commande officielle, et resté jusque là enfoui. Les photos sont accompagnées d’un montage de courriers administratifs et de documents officiels pour tenter de dresser un portrait de ces lieux d’enfermement.

Qui étaient ces jeunes filles ? Quel sort était réservé à celles que les correspondances administratives nommaient gracieusement des « idiotes perfectibles » ? Sandra Álvarez de Toledo, coordinatrice de Vagabondes, et Sophie Mendelsohn, auteure du texte qui clôt l’ouvrage, reviennent sur ce que les archives racontent de ces filles, sur la représentation de ces « écoles de préservation » et l’idéologie qui les sous-tendaient.

Télécharger l’entretien en PDF.

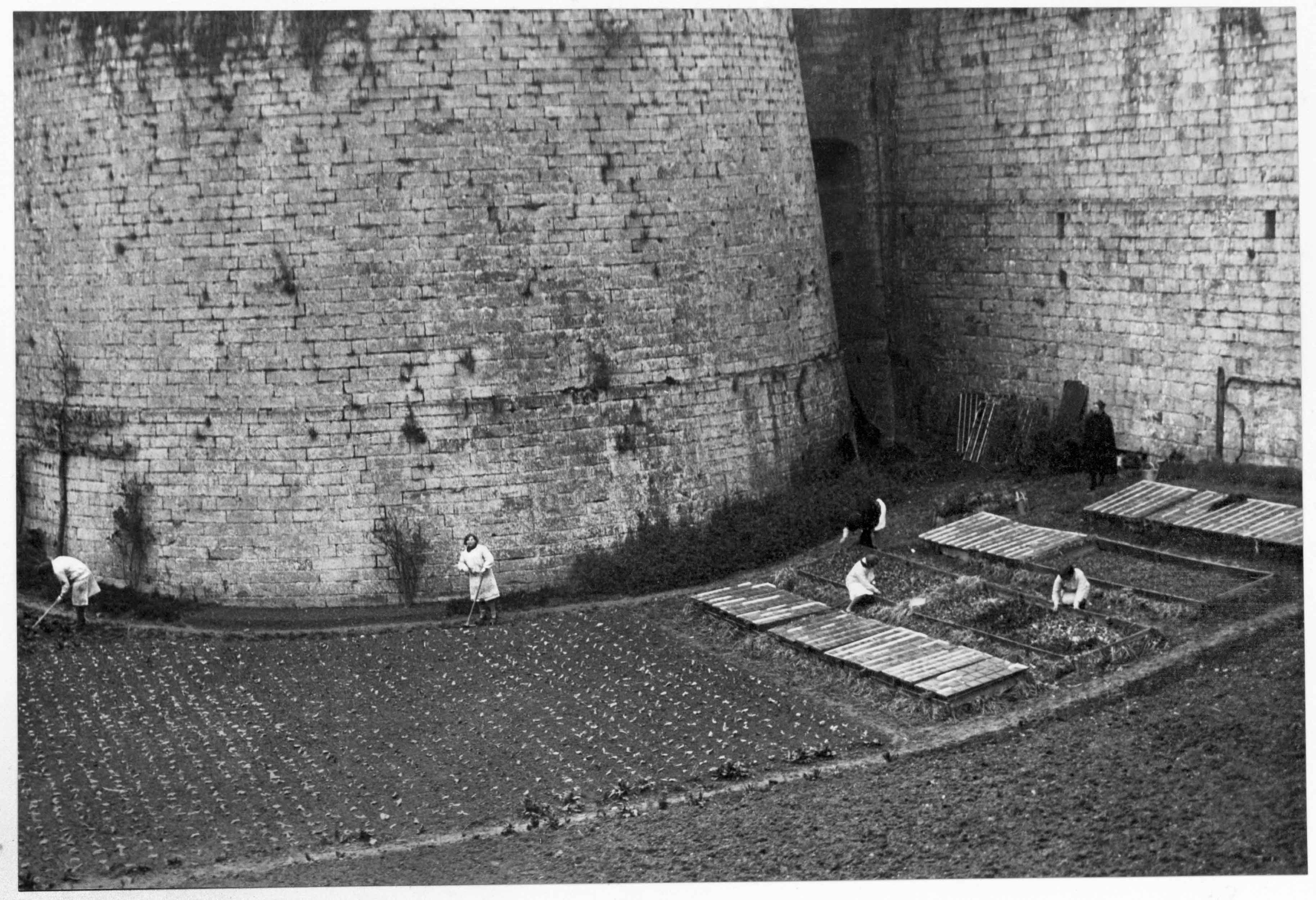

Photo nº 1 : Cadillac

Que voyez-vous sur cette image ?

Sophie Mendelsohn : Trois filles. Deux font le ménage dans la cellule qui leur sert de chambre, une fait son lit, l’autre nettoie le sol avec de l’eau – il me semble. Les cellules sont grillagées, de taille extrêmement réduite : on les appelait des « cages à poules ». Dedans, des pots de chambre, des torchons, des serviettes. Le photographe met en scène une activité censée représenter le bon esprit de l’institution, l’éducation à des fonctions sociales valorisées et à une vie de bonne moralité. Mais cette image traditionnelle est troublée par la présence d’une fille qui se recoiffe face à un miroir. Celle-ci échappe d’une certaine manière à l’assignation à un rôle social prédestiné. Elle introduit une autre dimension de la féminité, quand les deux autres sont courbées, à genou, rabaissées au travail ménager supposé les réhabiliter aux yeux de la société.

Sandra Álvarez de Toledo : Avec cette jeune fille baissée, dans l’ombre, qui prétend faire son lit, la raideur de la mise en scène est frappante. L’image est composée de manière très géométrique, avec une perspective qui file. On retrouve dans la plupart des images cette construction forte, qui renvoie à la maîtrise du photographe comme à l’emprise de l’institution. Et puis, si on regarde de plus près, on voit le délabrement réel des institutions, le désordre sous l’ordre apparent.

Quelle est l’histoire de ce fonds d’archives auquel vous avez eu accès ?

SM : C’est à la fois simple et bizarre. Ce fonds est le produit d’une commande passée par le ministère de la Justice, à la fin des années 1920, à un certain Henri Manuel, photographe mondain qui travaillait autour du monde du théâtre, de la mode et de la politique. Son studio avait alors pignon sur rue. Pour des raisons un peu étranges – cette commande étant très éloignée de ses sujets de prédilection –, c’est à lui qu’on a confié la tâche de photographier non seulement ces écoles de préservation, mais toutes les administrations pénitentiaires de France. Les photos ont toutes été prises entre 1930 et 1931.

SÁT : Le parcours d’Henri Manuel est pour le moins ambigu. Il était juif, mais a réalisé un portrait d’Hitler qui figure en couverture d’une des éditions françaises de Mein Kampf. Au début de la Seconde Guerre mondiale, il a vendu le fonds de son studio de photographies à un certain Louis Silvestre, qui collaborait volontiers avec les Allemands. Henri Manuel est mort très peu de temps après la guerre, et les photos qui lui avaient été commandées par le ministère de la Justice ont disparu.

SM : On ne sait pas ce que le ministère en a fait. Apparemment rien, ce qui est étonnant parce que c’était une commande énorme, qui portait sur l’ensemble du système pénitentiaire français.

Les photos que vous avez sélectionnées concernent trois écoles de préservation : Doullens, Clermont et Cadillac. Comment s’est opérée votre sélection ?

SÁT : Il existe en tout une soixantaine d’images par établissement, collées dans des albums conservés par l’École nationale de protection judiciaire de la jeunesse. J’avais remarqué, notamment à Clermont, que des visages revenaient d’une image à l’autre. Cela m’intéressait de faire apparaître des personnages singuliers, de produire des récits à partir de ces récurrences. Puis j’ai trouvé, dans les archives départementales, des documents qui restituaient d’une part la violence masquée par la mise en scène et qui, d’autre part,laissaient entrevoir des morceaux de vie. Le montage des images et des archives devrait faire apparaître les tensions entre la brutalité dont témoignent les documents administratifs et la marge de résistance des pupilles.

Photo nº 2 : Clermont

SÁT : Ici encore, la mise en scène est patente. La fille est sur une chaise gynécologique, mais elle a gardé ses vêtements, ses gros bas de laine. Elle détourne le visage. C’est une image-clé, qui illustre bien le soupçon qui pesait sur la virginité des filles.

SM : C’est le symbole pur de la violence médicale, de sa volonté de toute-puissance sur le corps féminin. Cette image rend particulièrement perceptible la perversion propre à l’idéologie hygiéniste dominante de l’époque. Toutes les filles subissent un examen gynécologique en entrant. C’est un passage obligé, comme dans les maisons closes, et habituellement justifié par la crainte de la syphilis.

SÁT : Au second plan, on devine la précarité de ces lieux. On fait vivre les filles en bas de laine troués dans des pièces glacées, insalubres. Les WC sont ouverts, les salles de bains suintent, le salpêtre tombe des murs. On peut penser que c’est parce que c’est « à la dure », mais en réalité, l’institution était pauvre et dysfonctionnelle ; le photographe n’a pas pu le dissimuler.

Que sait-on de ces lieux d’enfermement ?

SM : Ce sont des établissements publics et laïcs pour mineures, que l’administration pénitentiaire a nommés « écoles de préservation pour les jeunes filles ». Sous la Troisième République, un des gros enjeux de l’État est de montrer sa puissance face à l’Église. Il doit prouver qu’il est capable de prendre en charge les populations à risque, ce qui incombait jusque-là essentiellement au clergé. Ces trois centres laïcs sont en concurrence avec l’institution religieuse des Bons Pasteurs, une congrégation qui, jusqu’en 1975, a recueilli et enfermé la plupart des filles dites « de justice ». Ensuite, c’est vraiment la biopolitique au sens où l’entend Foucault : il faut faire vivre dans des conditions jugées respectables tous ceux sur lesquels on peut mettre la main, les rendre aptes à un bon fonctionnement. En raison de la chute de la natalité due à la Première Guerre mondiale, il y a la nécessité de promouvoir la procréation pour préserver la population. Il y a aussi, comme on le disait, le problème de la syphilis : les filles vagabondes sont considérées comme une population à risque, vectrices de maladies sexuellement transmissibles. Or l’État cherche à limiter l’arrivée de prostituées potentielles dans les villes, et donc la migration vers celles-ci des populations non contrôlables des campagnes.

Photo nº 3 : Cadillac

SÁT: C’est un réfectoire, l’image est encore une fois composée, cadrée, centrée. Il y a une surveillante, une cuisinière peut-être, et cinq filles qui ont l’air de s’amuser. L’une baisse les yeux en riant, une autre s’est tournée pour bavarder, ce qui signifie qu’elles étaient en mouvement au moment de la prise de vue. Le résultat est une photo à la fois immobile, raide, mais avec un certain mouvement à l’intérieur. Une marge de jeu semble exister, du moins dans le cadre de l’image.

S.M : Ce qui est amusant, c’est le contraste entre la mine réjouie, facétieuse, de la fille et la face patibulaire de la surveillante à droite. Elle a une tête effrayante, on dirait une sorcière avec sa main crispée en griffe sur la table et son regard de désapprobation qui englobe les cinq filles. Comme dans la première photo, il y a une ligne de fuite : alors qu’on est censé faire le ménage, on est plutôt en train de se faire belle ; alors qu’on est censé être écrasée par le poids des devoirs, on affiche une malice joyeuse.

SÁT : Et puis, il y a cet écriteau, en haut, qui énonce : « Dignité humaine / Devoirs de l’enfant ».

S.M : On peut remarquer que les devoirs de l’enfant sont rapportés à des espaces sociaux précis. Il a des devoirs dans sa famille et dans l’école, point. Ça définit les espaces dans lesquels il est soumis à un règlement qu’il doit respecter, et cela sous le chapeau de la « dignité humaine », impliquant « conscience », « liberté », « responsabilité » (et un quatrième principe qu’on ne lit pas sur la photo). On introduit ici la liberté, mais on ne voit pas bien quelle est la liberté de l’enfant qui n’a que ces deux espaces bien délimités, dans lesquels il est censé appliquer les règles qui lui sont imposées.

Dans ces photos, il y a l’institution, l’école-prison, rigide, ferme, mais il y a aussi tout ce qui ne colle pas avec cette image. On ne cesse de se demander si le photographe a enregistré volontairement ce qui débordait, ou si cela déborde malgré lui…

SÁT : Ce qui nous a intéressé dans ces images, c’est leur ambiguïté. Dans le livre, il ne s’agit pas seulement de proposer une vision de la répression, mais aussi d’essayer de voir ce qui se tramait entre les filles, entre les filles et l’institution, entre les filles et les surveillantes. Cela passe beaucoup par les regards, notamment dans les situations où les filles se savent photographiées. Là, il y a quelque chose qui brise le reportage, la commande, la propagande… On place une surveillante dans chaque plan, histoire de montrer que les filles étaient gardées de près ; mais le rôle qu’on demande aux filles de jouer sur les photos est trouble : la gaîté ou l’austérité de la discipline ? En tout cas, on peut faire l’hypothèse que si ce fonds n’a pas été utilisé du tout par le ministère de la Justice, c’est parce que de son point de vue, il était inutilisable.

SM : On a eu accès aux photos des établissements pour garçons et on n’y voit pas la même chose. L’ambiance, la manière de photographier n’est pas du tout la même. Les garçons sont montrés travaillant dans les champs ou dans l’industrie. La discipline semble beaucoup plus sévère, il y a moins de lignes de fuite.

Photo nº 4 : Cadillac

SÁT : Le réfectoire encore, dans son ensemble. L’architecture est extrêmement imposante : on a cette arche, très lourde et les diagonales des tables, avec ces serviettes déployées comme dans un restaurant chic. Peut-être s’agit-il d’une fête. Dans le fond, comme toujours, les surveillantes. Les filles dansent entre elles. Dans la sélection de photos que nous avons faite, nous avons privilégié tout ce qui est de l’ordre du mouvement, tout ce qui va à l’encontre de l’immobilité et de la contrainte.

SM : Il semble que la photo ait été prise avant le repas, car les tables sont immaculées, les serviettes bien présentées : donc on danserait avant le repas, ce qui semble un peu bizarre. Sur cette image, il y a aussi une fille noire ; nous n’en n’avons pas vu d’autres dans l’ensemble du fonds d’archives. C’est intéressant, car habituellement il n’y a aucune mixité dans ces institutions. Cette fille vient probablement des colonies.

Qui étaient les jeunes filles enfermées ?

SM : Il y a très peu d’informations à leur sujet. On sait par déduction – notamment parce qu’elles sont souvent attrapées pour vagabondage – qu’elles sont essentiellement issues du sous-prolétariat. Souvent, elles se sont enfuies d’une maison où elles avaient été placées par leur famille comme domestique.

SÁT : Derrière le délit de vagabondage, il y a toujours le soupçon de prostitution. Certaines filles étaient condamnées pour infanticide, qu’elles aient tué leur propre enfant, ou celui des patrons chez qui elles étaient placées comme domestiques. Les filles qui ont commis les moindres délits sont logées à la même enseigne que les criminelles.

SM : Et puis, il y a les filles de la campagne et du prolétariat, dont les familles veulent se débarrasser parce qu’elles ne sont pas contentes de leur comportement. La bourgeoisie, elle, met ses filles récalcitrantes dans les congrégations religieuses. L’assistance publique récupère celles dont les familles n’ont pas assez d’argent ou de respectabilité sociale pour y accéder.

Il y a donc, parmi elles, des filles enfermées à la demande d’un tiers ?

SM : Cela passe toujours par une procédure pénale. Les familles ne peuvent pas arriver et dire « on vous laisse notre fille ». Mais les juges, à l’époque, ont plutôt tendance à avoir la main lourde : une fille traînée devant l’un d’entre eux a très peu de chance de revenir dans sa famille. Pour le bien public, on considère qu’il vaut mieux enfermer les jeunes filles pour les protéger, même sans preuve de mauvaise conduite.

Les filles enfermées en école de préservation n’étaient en fait pas vraiment condamnées ?

SM : Non, en effet, en tant que filles et mineures, elles étaient acquittées pour « manque de discernement[2. Le « manque de discernement » signifiant que la justice considérait un défaut de conscience du caractère délictueux de l’acte au moment où il était commis.] ». Condamnées, elles auraient eu de courtes peines de prison, quatre à six mois – le vagabondage n’était pas puni très lourdement. La seule manière de les tenir enfermées longtemps était de considérer qu’elles étaient « non discernantes », et donc de les « préserver ». D’où l’euphémisme : si les « écoles de préservation » avaient été légalement des prisons, elles auraient été soumises à la juridiction générale. Alors qu’avec ce subterfuge juridique, on peut enfermer les filles jusqu’à leur majorité civile – 21 ans à l’époque. Certaines arrivaient à 14 ans parce qu’elles vagabondaient et restaient donc sept ans en institution. Pour les mêmes délits, elles faisaient des peines bien plus longues que celles des garçons.

Vous racontez à quel point les corps féminins de la classe populaire sont des éléments préoccupants pour l’État…

SM : Ces filles sont au croisement d’une justice de classe et d’une justice de genre, exactement au point de jonction de ces justices d’exception. L’ouvrage aurait pu s’intituler Des filles d’exception, pour faire apparaître justement le traitement exceptionnel dont elles sont justiciables. L’État craint ces vagabondes qui circulent librement sans contrôle familial ou juridique. Elles sont doublement dangereuses. D’abord en tant que filles du prolétariat, parce que si elles arrêtent de travailler ou de procréer, le système arrête de fonctionner. L’État doit absolument garantir les conditions du travail socialement obligatoire ! Et puis, elles sont victimes de représentations sociales et d’une justice produites par des hommes qui font d’elles des objets de désir, dangereuses en tant que tels.

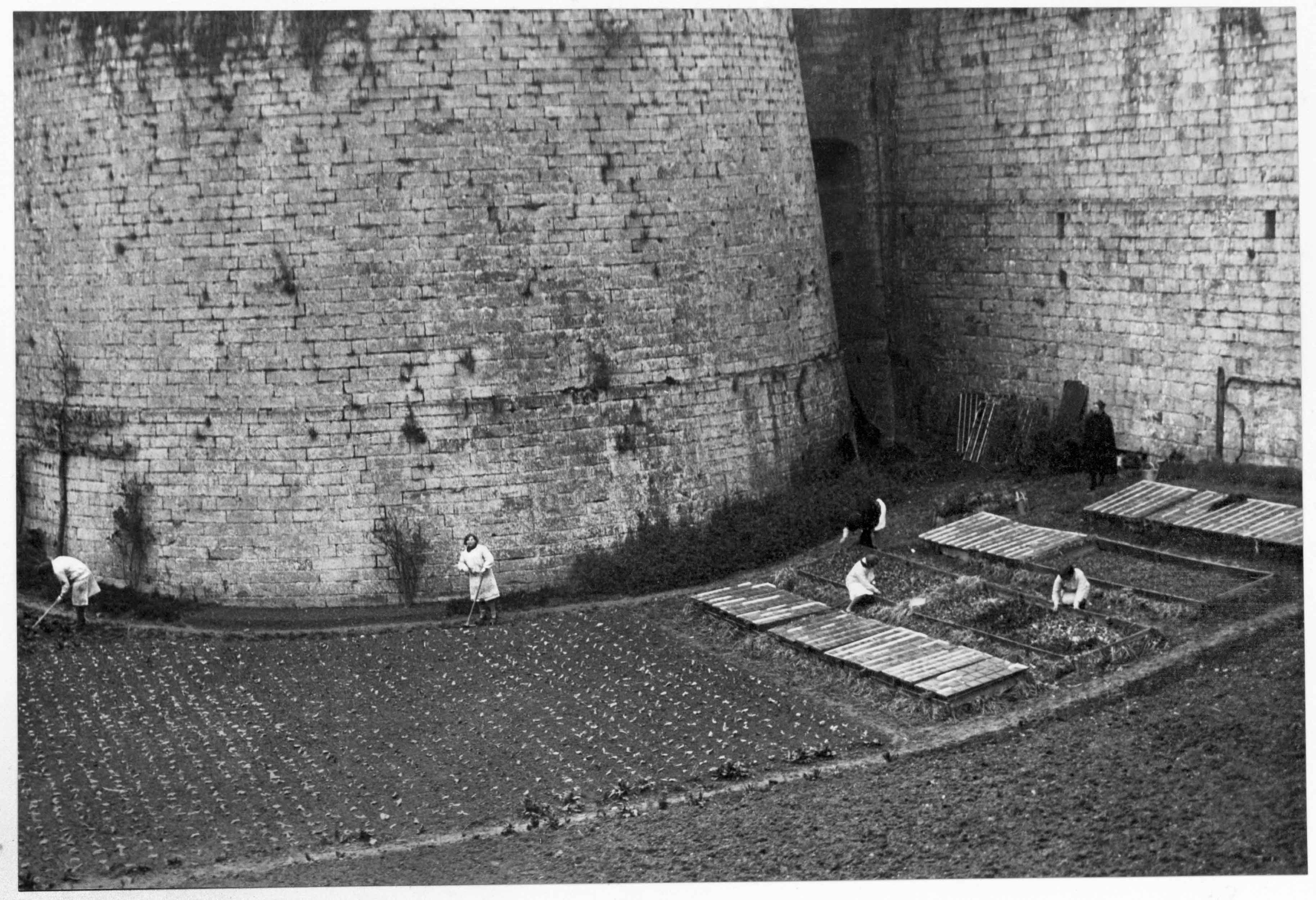

Photo nº 5 : Doullens

SÁT : Est-on dans les douves ? À l’extérieur du château ou dans un pré intérieur ? On ne sait pas, mais l’image donne toutefois une idée de l’échelle de la forteresse de Doullens : les filles apparaissent comme de toutes petites figurines. Le photographe a pris la liberté de choisir une focale très large pour montrer l’espace, toujours contraint, au lieu de se rapprocher et de montrer les filles en train de travailler bien sagement.

L’horizon est bouché, on ne voit pas le ciel, seulement le mur de la forteresse.

SM : Les trois établissements sont d’anciennes prisons. Clermont était une ancienne maison centrale de filles et de femmes ; Cadillac, le château des ducs d’Épernon, avait été « une maison de force et de correction pour les filles et les femmes », et Doullens, une ancienne forteresse militaire, avait aussi été une prison pour femmes. Et dans les trois cas, il n’y a eu pour ainsi dire aucun réaménagement des lieux.

Quelle est la place du travail dans la « réhabilitation » des jeunes filles ?

SM : Elles travaillent tout le temps. Travailler la terre, en particulier, est une activité honorable. C’est une idéologie très forte à cette époque-là : ramener les filles au bon air, au bon travail, pour qu’elles puissent vivre à la campagne dans un environnement non corrompu. La ville, c’est la corruption ; les travaux des champs, c’est l’innocence, la pureté.

SÁT : Toutefois, dans les images d’Henri Manuel, le rôle du travail chez les filles est bien moindre que chez les garçons. La réhabilitation des filles se fait par le travail de la terre, les travaux d’atelier et les travaux d’aiguille, mais aussi par le travail domestique : le ménage, la lessive, la cuisine, la buanderie.

Est-ce à dire que les filles apprenaient un métier ?

SM : Le but de ces institutions est de transformer des filles déviantes en domestiques – ou en ménagères au foyer. Mais il n’est pas simple à la sortie de l’école de leur trouver une place. Tout le monde est un peu suspicieux à leur égard. De fait, beaucoup ressortent vagabondes. Parfois, elles rentrent chez elles avec un petit pécule.

Photo nº 6 :, Clermont

SÁT : Sur cette photo, on ne voit à première vue qu’une chose : cette jeune femme qui nous regarde, qui regarde le photographe. Elle est jolie, maquillée, aguichante, quand d’autres filles paraissent toutes avoir la même tête, la même corpulence tassée (à force de féculents), la même coupe de cheveux. La femme de dos est sans doute une surveillante, elle a été placée dans l’image pour confirmer que les filles sont bien gardées. Mais la fille au tablier clair concentre sur elle toute la lumière.

SM : C’est vrai que cette silhouette à droite, noire et très austère, douche un peu la scène. La joie coquine qui émane du personnage de face est contredite par cette silhouette de corbeau.

SÁT : Cette scène est totalement incongrue. C’est forcément le photographe qui leur a demandé de se mettre à danser dans ce coin-là de la cour.

SM : Et l’esprit, encore une fois, est difficile à saisir : il y a toujours ce contraste entre un univers d’enfermement et ces corps, ces filles qui dansent, qui s’amusent, coincées sous la muraille.

SÁT : Et puis, ce sont des filles qui dansent ensemble, deux par deux, cela ouvre le chapitre important de l’érotisme, des relations homosexuelles qui se tissent dans ces écoles de préservation.

Ces images de danse sont troublantes parce qu’elles feraient presque passer ces écoles de préservation pour des lieux vivables, des colonies de vacances…

SM : De nombreuses photos sont sur cette ligne très ambiguë. Il y a, de manière générale, un énorme contraste entre les photos et les textes, dans lesquels on lit qu’elles sont punies à la moindre occasion. Et les punitions, c’est le mitard et la camisole de force. Elles ne sont pas censées s’amuser. Tout l’enjeu pour ces écoles de préservation est de « relever[3. « Ce qu’il y a de plus difficile dans le relèvement des enfants, c’est le relèvement des filles. Ce qu’il y a de plus difficile dans le relèvement des filles, c’est le relèvement de celles qui sont tombées jusqu’à la prostitution publique. », Rapport d’inspection, cité p. I.] » les filles. C’est le terme employé, un mot empreint de morale et de religion. Elles ont chuté, il faut les relever, pour les rendre aptes à réintégrer la société dans des conditions jugées acceptables. Et pour cela, tous les moyens répressifs sont bons.

C’est donc comme si ces photos contrevenaient à la fois au réel des écoles de préservation et à l’image que veulent en donner les institutions ?

SM : C’est le contre-emploi d’une photographie de propagande : on voit exactement ce qu’on ne devrait pas voir. On voit la vérité de ces lieux par la résistance des corps, on voit que ces lieux ne sont pas ce qu’ils auraient dû être. On voit l’enfermement, un peu, mais aussi le reste : ce qui a rendu ces lieux singuliers. On voit la complicité qui unit les filles bien plus qu’on ne le devrait ! L’institution combat ces rapprochements, cette sensualité, ce désir de s’amuser ; il faut absolument éviter que les filles aient leur propre vie en dehors de ce qui est autorisé par l’institution. Mais les photographies montrent l’échec de l’institution à combattre cela.

Pourtant, savoir danser, c’est important, comme être une bonne ménagère, ça fait partie de ce qu’une femme doit savoir faire ! Peut-être qu’il s’agit de former de futures épouses ?

SM : Ce n’est pas cela qu’on enseigne dans ces institutions. On ne prépare pas les filles à savoir se faire belle et à mieux séduire les hommes. Au contraire : elles sont toutes suspectées d’être des prostituées. Et il s’agit de montrer qu’elles ont renoncé à ce destin fatal et que leur enjeu ne sera plus d’être belle, mais d’être bien sage, de bien faire le ménage. C’est une des ambiguïtés qui traversent toutes les photos, on voudrait les montrer d’une certaine manière, mais on ne peut pas s’empêcher de les exposer telles qu’on ne veut pas qu’elles soient : comme des séductrices.

Photo no 7 : Cadillac

SÁT : Ici, on a une image de libération. Cela a beau être un cours de gymnastique – on le comprend grâce à d’autres clichés de la même série –, là, pour cette photo, on leur a sans doute simplement demandé de courir. Même si elles sont en uniforme, coincées entre deux rangées d’arbres, la sensation d’élan reste dominante. L’image est floue ; ce n’est que du mouvement. Une échappée, presque une image d’évasion collective.

SM : Cela soutient l’idée qu’il y a une forme de séduction qui opère sur le photographe – celle dont on essaie de les charger, puis de les débarrasser. Sur cette photo, on comprend qu’elle n’est pas nécessairement sexualisée, il s’agirait d’une liberté séductrice, quelque chose qui se maintient contre l’institution ou malgré elle.

On a l’impression d’une fuite collective et spontanée. Y a-t-il beaucoup de tentatives d’évasion ?

S.M : Oui, dès qu’elles peuvent s’échapper, elles tentent de le faire. C’est même troublant la facilité avec laquelle elles s’évadent. Il suffit d’une échelle qui traîne et hop ! elles filent.

SÁT : Les évasions rythment la vie de l’institution, c’est quasiment ritualisé ! La dernière partie du livre propose une sorte de parcours-type des filles des écoles de préservation : elles sont arrêtées, jugées, internées, puis elles s’évadent. Le plus souvent, elles sont reprises. Ensuite, elles se tiennent bien quelque temps, dans l’espoir d’être« louées » comme domestiques auprès d’une famille pour, peut-être, s’échapper de nouveau.

Pouvez-vous nous raconter la révolte de 1934 à l’école de préservation de Clermont ?

SM : On n’en sait malheureusement pas grand-chose. Il semblerait que la révolte du bagne de garçons de Belle-Île[4. La colonie pénitentiaire de Belle-Île est restée célèbre par la révolte d’une centaine de colons. Un soir d’août 1934, après qu’un des enfants a été roué de coups pour avoir mordu dans un morceau de fromage avant sa soupe, une émeute éclate, suivie de l’évasion de 55 pensionnaires. Ce fait divers est suivi d’une campagne de presse très virulente, et va inspirer à Jacques Prévert son célèbre poème « La chasse à l’enfant ». Il y dénonce la « battue » organisée pour rattraper les fugitifs, avec une prime de 20 francs offerte aux touristes et aux habitants de Belle-Île, pour chaque garçon capturé.] ait commencé à s’ébruiter – sans doute via des surveillantes –, et que cela ait incité les filles de Clermont, où le régime était particulièrement dur, à se révolter à leur tour.

SÁT : On peut supposer que des liens de complicité entre les surveillantes et les filles se nouaient parfois. Dans les archives, une surveillante est décrite comme « anarchiste » par l’administration. Il faut dire qu’elles sont elles-mêmes extrêmement surveillées. L’institution mène à leur encontre des enquêtes de moralité très poussées[5. Voir notamment cette archive p. 76 « Comme suite à votre communication du 6 février écoulé concernant Mme Frangopol, née Chasseur Sylvaine, institutrice à l’école de préservation de Doullens, j’ai l’honneur de vous rendre compte que l’enquête à laquelle j’ai procédé ne m’a pas permis d’établir que cette femme fréquentait des étrangers ou des personnes suspectes. Elle a toujours été effacée et elle n’est pour ainsi dire pas connue à Doullens depuis 4 mois que sa mère habite une petite maison isolée rue Tailly près de la rue d’Arras. Mme Frango Paul n’affiche aucune autre relation, elle ne reçoit d’autre part aucune correspondance en dehors des catalogues de grands magasins, néanmoins une surveillance discrète continuera d’être exercée sur ses agissements à Doullens. »].

Comment se déroule la mutinerie ?

SM : D’après ce que l’on sait, les filles refusent de monter dans leur chambre ou d’aller au travail. Il y a des échauffourées : elles se battent avec les surveillantes. La répression est féroce, elles ont toutes été mises au mitard, sous camisole de force. Ce n’était pas une tentative d’évasion collective, c’était plutôt une rébellion interne. Tout cela a été complètement étouffé par l’administration. Un seul journal s’est emparé de l’histoire, aussitôt démenti par le ministre de la Justice lui-même.

Comment s’achève l’histoire des écoles de préservation ?

SM : Cela se termine à la fin de la Seconde Guerre mondiale, quand s’organise pour la première fois une justice spéciale pour les mineurs. On construit alors des établissements spécialisés qui ne sont plus des institutions de répression pure. Jusqu’à la fin du XIXe siècle, à la petite Roquette, il y a des enfants de deux ans qui sont prisonniers parce qu’ils ont fait bêtises et que leurs parents sont allés voir le juge pour s’en débarrasser. Cela dure jusque dans les années 1890. De 1905 à la Seconde Guerre mondiale, le statut du mineur change, mais sans être complètement éclairci du point de vue du droit. On expérimente un traitement spécial des mineurs sans que la chose soit véritablement organisée. C’est une étape intermédiaire. Ces « écoles de préservation » correspondent à la fin d’un monde, celui où l’on traitait les mineurs comme des adultes.

by jefklak | 20 janvier 2017 | Le lundi au soleil, Marabout

J’ai creusé où on m’a dit de creuser. J’ai pris ma pelle et ma pioche. J’ai mis mon casque et mes œillères. J’ai vu quand même : le travail est un mensonge.

J’ai eu un emploi, on m’a donné un emploi du temps, je n’avais plus de temps pour moi. J’étais pillé, employé pour le temps que je représentais.

J’ai donné mon temps j’ai donné mon sang j’ai jeté mes gants j’ai mis la main à la pâte j’ai donné la patte à la main qui voulait me la prendre.

J’étais du temps on m’a découpé en tranches fines on m’a roulé dans la farine on m’a recouvert de papier je ne pouvais pas me périmer pas m’avarier j’étais salarié j’avais un sale air de pauvre.

Texte issu du numéro 2 de Jef Klak, « Bout d’ficelle », toujours disponible en librairie.

Télécharger le texte en PDF…

J’ai écrit quelque chose autrefois, mais je ne m’en souviens plus. J’ai cherché dans les cartons qui peuplent mon appartement, je n’ai rien trouvé.

Parce que je ne me souviens plus de ce que j’ai écrit, et parce que je ne retrouve pas une preuve tangible de cette activité passée, j’écris de nouveau.

J’écris pour la deuxième fois de ma vie.

C’était peut-être un poème, mais rien ne le prouve.

C’était peut-être un poème parfait, le plus beau des poèmes. Je m’en suis aperçu, alors j’ai dit : « Passons à autre chose. » Si j’avais continué, j’aurais été déçu. Je devais envisager une vie sans écrire, pour ne pas courir après un idéal déjà atteint. J’étais poète, mais avant tout j’étais vivant, et je voulais vivre intensément, aussi pouvais-je devenir n’importe quoi, n’importe qui.

L’histoire est belle. C’était peut-être cette histoire que j’écrivais, si dans mon poème il y avait une histoire. Celle d’un homme qui écrit puis renonce. Un écrivain qui devient quelqu’un d’autre. Mais alors c’était peut-être une nouvelle. Ou bien c’était un poème qui est devenu une nouvelle. Car tout change tout le temps.

Je suis devenu fossoyeur. Cela, je m’en souviens. Les trous, les morts, la terre. La terre est la seule chose qui dans notre métier reste toujours au singulier. Les morts, par contre, sont visages et nombres tout à la fois. Présence et quantité. Sept aujourd’hui, douze demain. Autant de trous pour les recevoir.

Creuser, creuser – pour aller où ? J’ai souvent changé de cimetière. C’est toujours la même terre.

Ce n’est pas facile d’être aimé quand on est fossoyeur.

L’amour est comme au fond d’un trou : on donne de grands coups de pelle parce qu’on est pressé de le trouver, on touche un truc, ça ressemble à l’amour, pourtant c’est inerte – on l’a brisé.

Ou alors il y a celles que notre métier fascine. Des hystériques traquant l’odeur de la mort sur nos corps. Et toutes celles qui se sont trouvées tétanisées – « désolées » – à l’idée que peut-être je les enterrerai.

De toute façon c’est compliqué de passer ses journées avec les morts, puis, le soir, de retrouver une vivante qu’on aime.

Je pense à Nora – je me souviens d’elle, je ne l’ai jamais oubliée. Je l’oubliais chaque jour pourtant, en creusant. Puis je posais ma pelle et je pensais à elle. Et le soir nous étions ensemble, mais pas vraiment. C’était de ma faute. Je n’y arrivais pas. Dans ma tête il y avait des trous, des morts et toute cette terre. Je ne quittais jamais tout à fait le cimetière. La mort s’attache.

Dans mes cartons il y a mille fois son visage. Photographies, preuves accablantes des négligences passées. Quand une photographie est réussie, quand le visage de Nora dans l’un de mes cartons resplendit, je comprends que je ne l’ai pas assez bien regardée. L’appareil a été plus attentif. La machine savait, et j’ignorais.

J’ignorais que ce visage devrait tenir toute une vie.

J’ai peut-être arrêté d’écrire parce que j’ai trouvé du travail. On se laisse dévorer par le travail. Écrire après le travail, je ne voyais pas comment.

Aimer après le travail – Nora s’est épuisée à force d’essayer de me ramener à elle. Elle y arrivait parfois, mais le lendemain les trous, les morts, la terre, tout reprenait, tout était à refaire. L’emprise est telle.

Ce n’est pas seulement le problème du cimetière. Ce serait pareil dans n’importe quelle boutique, n’importe quelle usine. Le quotidien est la grande ruine. Les jours qui se répètent. Attendre les vacances pour retrouver l’étendue d’une journée, d’un sentiment qu’on tient, qu’on peut tenir enfin.

Je pouvais bien être poète, tout ce que je voulais, j’étais avant tout salarié.

C’était peut-être un poème, peut-être une nouvelle. En tout cas, je n’écrivais que des choses courtes. Pour atteindre plus rapidement l’essentiel.

C’était peut-être l’histoire d’un enfant, l’enfant que j’ai été, quelques souvenirs que l’écriture a changés en histoires.

Je ne me souviens plus de rien, j’émets des hypothèses, j’attends qu’elles sonnent juste.

Parfois la terre sonne juste. Vous savez que vous creuserez un beau trou.

Que le travail m’ait dévoré sonne juste. Toute la journée creuser – qu’écrire après cela, et que dire à Nora ? Un très beau trou.

Que cette nouvelle dont je ne me souviens plus ait été l’histoire d’un enfant sonne juste également. Car je ne me souviens plus de ce texte ni de mon enfance.

Les hystériques s’énervent parce que je ne leur parle pas assez de mes parents. Elles croient que je leur cache quelque chose. J’ai seulement oublié. Leurs visages et leurs noms, leurs voix, leurs tendresses et leurs colères.

Quand on vous confie votre premier cercueil de moins d’un mètre quarante, votre enfance s’écroule. Vous perdez le contact avec elle, c’est terminé. Si vous écriviez sur l’enfance, vous ne pouvez plus, vous ne savez même plus ce que c’est, vous croyez être né au cimetière avec une pelle à la main, déjà grand, déjà barbu, et c’est ainsi que vous observez vos collègues : des hommes sans enfance. Vous passez la journée à creuser en pleurant, vous creusez de travers parce que vous pleurez, alors vous décidez de ne plus pleurer et vous y parvenez : il faut bien creuser. Pour les enfants morts, il faut faire de beaux trous. Et les beaux trous se font les yeux secs.

La première fois, on m’en a confié deux d’un coup. Deux frères à placer côte à côte, 3 et 8 ans. J’ai creusé en pleurant dans la terre du cimetière de Pantin, puis je n’ai plus jamais pleuré, et je n’ai plus jamais eu de nouvelles de mon enfance.

Même quand j’ai vu les deux petits cercueils blancs sortir de la grosse voiture noire, je me suis retenu de pleurer. On aurait dit deux boîtes à chaussures. Je m’en voulais d’avoir creusé des trous trop grands. Les cercueils paraîtraient aux parents plus petits encore que leurs enfants ne l’étaient. J’ai pensé à mon métier et à ce que je devais faire pour l’exercer correctement. Des trous plus adaptés. Nora est partie quelques mois plus tard. Je suis allé peupler un appartement de cartons qui ne contenaient pas ce que j’écrivais. Des cartons qui ne contenaient que le reproche de n’avoir pas assez aimé.

Peut-être est-ce après avoir enterré ces deux frères que je n’ai plus écrit. L’enfance, qu’est-ce que vous voulez en dire quand vous l’avez enterrée ?

J’ai choisi un caillou, j’ai dit : « C’est mon enfance », et je l’ai jeté par-dessus la grille du cimetière. Pour la sauver peut-être. L’éloigner de la terre où l’enfance de Pantin finit.

Petit, j’ai quitté la maison où j’avais grandi. J’ai choisi un caillou et je lui ai dit : « Tu es mon enfance, je te dépose sous les marches de ce vieux perron, ne m’oublie pas, nous nous retrouverons. » Et puis j’ai déménagé.

Ce caillou se souvient de moi puisque je me souviens de lui.

Il y avait la mer aussi. Nous y allions.

Je serais bien en peine d’écrire qui formait ce nous. Mais le fait est que nous allions à la mer.

Je ne me souviens pas de la solitude. La solitude, c’est aujourd’hui. Avant, je n’étais jamais seul, et, quand je l’étais, avec mes mains, dans l’eau très claire, j’attrapais des poissons.

Ce sont là mes seuls souvenirs.

Il y a toujours un moment où, dans une conversation avec une inconnue, cette inconnue vous demande ce que vous faites pour gagner votre vie. Je n’ai jamais aimé mentir. J’ai rarement été aimé plus d’une nuit.

Je sais que je suis un homme avec lequel on passe une nuit pour voir ce que ça fait. Le lendemain, on est de toutes les conversations, de tous les SMS, de tous les statuts sur les réseaux sociaux : « Sucer un croque-mort : done ! » 42 likes, 19 commentaires, 3 nouvelles demandes d’amitié.

Mais peu importe.

On ne comprend pas vraiment l’oubli. On ne le comprend (et d’ailleurs il s’agirait plutôt de l’admettre ; mais comprend-on tout ce qu’on admet, ou comprend-on seulement qu’on a admis ces choses que nous ne comprenons pas ?) qu’à partir du moment où on n’essaie plus de savoir quand tout a commencé.

Le jour où j’ai commencé à oublier – comme s’il s’agissait d’une activité sportive, et que, à force de pratique et d’assiduité, on m’avait remis une ceinture noire d’oubli et un certificat.

Le jour où j’ai oublié ce que j’avais écrit – mais le jour où j’ai oublié est seulement le jour où je me suis aperçu que j’avais oublié et qu’il était trop tard.

L’oubli n’est pas un enfouissement – il me suffirait de creuser pour tout retrouver. L’oubli est une expulsion, un exil. Un morceau de ma vie passée a été, dans ma vie présente – pour que ma vie présente puisse continuer ? – condamné à l’exil.

J’ai quitté cette maison où j’avais grandi, puis je n’ai plus jamais grandi.

Vous dites : « J’ai oublié. » Comme si vous y étiez pour quelque chose. Comme si vous aviez participé activement à ce processus. Mais l’oubli se joue de vous, sans vous. En vérité, ce sont les choses dont vous ne vous souvenez plus qui vous ont oublié.

Oublierai-je un jour ces deux petits cercueils blancs ? M’oublieront-ils, ces petits anges ?

J’ai creusé pour eux deux trous trop grands.

Et pour Nora j’ai tout vu trop petit.

Le soir, seulement le soir.

La retrouver chaque soir.

Il existe des cartes pour se repérer dans les cimetières – des divisions et des allées, des cadastres pour ne pas creuser au mauvais endroit, enterrer quelqu’un sur quelqu’un d’autre, cela arrive quand on ne lit pas encore très bien les cartes. Existe-t-il des cartes pour l’amour ?

C’est peut-être cela que j’ai tenté d’écrire autrefois et que j’ai oublié depuis. Un plan pour nous, Nora et moi, quelques repères posés au gré des mots afin que nous nous retrouvions.

C’est parce que j’ai oublié ce que j’ai écrit autrefois que j’écris de nouveau. À présent, je suis libre de m’en souvenir – venir par en-dessous, ramper parmi les morts avec les mots.

Se souvenir et, peut-être, revenir.

Tout commence toujours à Pantin pour les fossoyeurs. C’est le premier cimetière qui vous embauche.

Un cimetière immense, sans relief, où sous la terre il y a une source. L’eau résurgente inonde les trous qu’on creuse. On les vide avec une casserole. On est couvert de boue. Après la douche, on en a encore dans les cheveux et derrière les oreilles. La terre ne vous oublie pas.

Oublierai-je un jour le caillou que j’ai laissé sous les marches du perron de la maison de mon enfance ? Était-ce une maison ? Je ne me souviens que du caillou. Et il y avait la mer et nous, mais nous n’est plus un ensemble de visages et de noms, nous est une sensation très vague, disparue depuis trop longtemps.

Un jour, un cercueil sort d’un corbillard, et personne n’assiste à la mise en terre. C’est alors qu’on comprend ce qu’est l’oubli.

Un jour, un homme arrive et vous offre à manger. Vous avez enterré sa femme l’année passée. Il se souvient de vous. Il vient vous remercier. Il revient chaque année avec une attention pour vous. Les hommes sont bons parfois, s’ils se souviennent.