by jefklak | 24 avril 2017 | Contrôle continu, Dé-colonialités

Traduction de Filipa Freitas

Le 25 avril 1974, une partie de l’armée portugaise met fin à près de 50 ans d’un régime autoritaire d’idéologie fasciste. Depuis 1961, le régime est par ailleurs embourbé dans une guerre contre des mouvements indépendantistes dans ses trois colonies africaines, la Guinée-Bissau, l’Angola et le Mozambique. Aujourd’hui encore, cet horrible conflit colonial demeure un tabou dans nombre de familles, et en avril 2016, la publication d’un modeste recueil de témoignages de déserteurs portugais a provoqué un véritable tollé au Portugal.

Dans Lettre à mon voisin qui a fait la guerre coloniale, parue originellement en janvier 2017 dans Mapa, journal d’information critique portugais, Jorge Valadas parcourt les tréfonds d’un mal constitutif de l’histoire portugaise et européenne. Il revient sur un mouvement de jeunes refusant le patriotisme triomphant, en écho avec nos temps de repli identitaire.

Télécharger l’article en PDF

Cher Monsieur,

Nous sommes de la même génération et nous nous croisons tous les jours, sans pour autant échanger plus que quelques mots. Bonjour, Bonsoir, des commentaires sur la pluie et le beau temps, parfois de rares allusions à une histoire qui sombre lentement dans l’oubli. Enfin, pas tout à fait. Car quelque chose, dans notre passé commun, semblait enveloppé d’un brouillard inconfortable.

Des évènements récents ont provoqué chez vous un certain mal-être et un net changement de comportement vis-à-vis de ma personne. Une certaine distance semble s’être installée. Tout a commencé avec la publication d’un livre à diffusion plutôt marginale, Exils, témoignages d’exilés et de déserteurs portugais en Europe (1961-1974)[2. Exílios, Testemunhos de exilados e desertores portugueses na Europa (1961-1974), AEP61-74, Rua Ilha de S. Jorge, nº 140-3°Dt. – Quinta da Bela Vista Sassoeiros, 2775-595 Carcavelos (Portugal). Livre qui publie des témoignages et des vécus d’exilés et de réfractaires, pour la plupart des ex-membres d’organisations marxistes-léninistes maoïstes.], dont vous n’aviez sans doute pas eu connaissance. Jusqu’à ce jour où, dans l’ascenseur, vos yeux se sont posés avec étonnement sur la couverture de l’exemplaire que je lisais. À ce moment précis, j’ai saisi le problème – et le brouillard qui enveloppait notre passé commun s’est dissipé.

Je parle, bien sûr, des années allant de 1961 à 1974, celles de la guerre coloniale. Longue période au cours de laquelle nous dûmes, les uns et les autres, prendre des positions qui laissèrent des marques profondes dans nos vies. De certaines allusions rapides, j’avais déduit que vous aviez accompli votre service militaire, et fait la guerre en Afrique. De votre côté, je ne doute pas que vous ayez compris que je fus de ceux qui firent le choix de l’exil pour ne pas la faire, de ceux qui furent réfractaires ou désertèrent.

Nous aurions pu en rester là, dans le silence et une distance courtoise, naviguant dans le brouillard. Mais l’affaire a pris une autre tournure lorsque les médias portugais se sont saisis de la question. C’est ainsi qu’un beau jour de printemps, cher ami – pardonnez-moi, mais je tiens à cette expression cordiale pour garder l’esprit de tolérance dans nos échanges –, vous êtes tombé sur la première page du journal Público[3. Quotidien de référence au Portugal.], affichée dans un kiosque, montrant la photo de Fernando Cardoso – un des éditeurs du livre en question – affirmant à la journaliste Catarina Gomes d’un air tranquille : « J’ai été déserteur. Et je l’affirme avec plaisir. » J’ai senti que ce gros titre n’est pas passé et vous a déstabilisé. J’imagine votre réaction : « Il ne manquait plus que ça, qu’on donne la parole à ces gens-là ! » Tout comme j’imagine que le tollé provoqué par l’article en question, les réactions indignées dans la rubrique du courrier des lecteurs, ont calmé momentanément votre irritation : traîtres à la patrie, lâches, fils à papa, et ainsi de suite… Peu de temps après, une université quelconque a même eu le culot d’organiser un colloque[4. Université Nova de Lisboa, 27 octobre 2016. ] sur la question : « Bon sang, la désertion est devenue une question scientifique !? » Et puis les médias qui recommencent à parler de cette histoire qui vous dérange, au point d’aggraver vos problèmes gastriques et de faire revenir vos cauchemars, assoupis depuis quelques années.

Image extraite du film Cartas de guerra de Ivo M. Ferreira / Crédit photo O som e a furia.

J’ai donc pensé que le moment était venu pour aborder plus directement avec vous cette question délicate qui insidieusement nous sépare.

Comme beaucoup de Portugais, je suppose que vous êtes persuadé que la participation à la guerre dans l’Outre-mer – je sais que le mot colonial est suspect de contenu subversif, par les horreurs qu’il révèle – était l’attitude indiscutable pour défendre cette identité abstrait, celle de la « patrie » avec laquelle on grandit et qui donne sens à la vie tranquille de tout bon père de famille. Mais je soupçonne aussi que des doutes vous tourmentent mon cher ami ; vous que je tiens pour quelqu’un de sensible. D’autant que le vacarme qui gagne le courrier des lecteurs, une guéguerre de médiocrités sans queue ni tête, montre bien que quelque chose est loin d’être réglé.

Ce trouble, je le comprends.

On a construit des monuments aux héros de la guerre, dans l’Outre-mer bien sûr ; un nouveau vernis consensuel a été appliqué au discours sur la guerre et sur la période coloniale – qui, en y réfléchissant bien, correspond à plus de la moitié de l’histoire du pays – ; des luxueux albums photos ont été édités montrant de glorieux soldats pataugeant dans la luxuriante végétation africaine. Bref, on pensait que l’affaire était close, rangée dans les étagères de l’Histoire, avec majuscule. À la bonne façon portugaise, on oubliait lentement, doucement, harmonieusement ce qui devait être oublié. Et non ! Voici que le thème de la guerre est de retour pour empoisonner votre vie de retraité !

Sans vouloir paraître présomptueux, je me permets d’avancer une réponse à vos questionnements. En vérité, on parle peu ou pas de la guerre, de la vraie guerre, celle qui a été vécue et subie par des dizaines de milliers d’êtres humains. Le thème est même à proscrire, surtout lors des repas de famille ou en présence des enfants. Peut-être, parce qu’après tout, la guerre que mon ami a fait avec beaucoup d’autres, ne fut jamais si populaire que cela. Et qu’elle fut terrible, comme toutes les guerres. Avez-vous remarqué que, même parmi ceux qui crachent leur haine des déserteurs et réfractaires, il y a toujours quelqu’un qui a connu quelqu’un qui n’a pas fait la guerre, qui l’a fui, qui l’a déserté ? Et avez-vous remarqué que les patriotes hystériques sont tous des hommes ? Comme s’il s’agissait d’une question d’hommes, comme si les femmes de ce pays n’avaient pas vécu ces treize années de guerre et vu partir leurs fils, amants, maris, pères et frères, pour revenir dans des boîtes en bois ou le cerveau retourné et le sommeil ravagé. Finalement, si le sujet refait surface une fois de plus, c’est précisément à cause de sa dimension, vaste et traumatique, qu’on a cherché, encore et toujours, à dissimuler. Nous le savons tous, sans que personne n’ose le dire haut et fort : les forces armées se sont fabriquées une virginité par le biais du coup militaire du 25 avril 1974, étape essentielle dans le processus de cette dissimulation.

Tout récemment, deux jeunes chercheurs de l’université de Coimbra, Miguel Cardina et Suzana Martins, finirent non sans mal par accéder à quelques archives des institutions militaires et présentèrent un tableau plus clair de l’époque. Entre 1961 et 1973, il y aurait eu, rien que dans l’armée, plus de 8 000 déserteurs et environ 2 % des jeunes appelés à ne pas se présenter à l’incorporation des troupes. Plus significatif encore, le pourcentage de ceux qui n’ont même pas répondu à l’appel fut énorme, atteignant, dans les années 1970, près de 20 %. Les institutions militaires considèrent que près de 200 000 jeunes auraient ainsi abandonné le pays pour ne pas faire leur service militaire. Et comme les calculs de ces institutions qui pratiquent le camouflage des faits ne sont pas très fiables, on peut en conclure que les vrais chiffres sont bien supérieurs.

Groupe de jeunes déserteurs qui traversent clandestinement la frontière avec l’Espagne, Serra do Gerês, 23 août 1970, et qui font un bras d’honneur à la guerre. Photo de Fernando Cardeira.

Je devine déjà les arguments de mon cher ami : de nombreux jeunes auraient fui le pays pour des raisons plus économiques que politiques. Je ne suis pas d’accord avec la séparation faite entre ces deux catégories. Elle sent la politique politicienne. Émigrer pour pouvoir se nourrir et préférer l’émigration à la « guerre pour la patrie » ne seraient pas des attitudes politiques ? L’attitude politique se réduirait-elle à l’identification à une idéologie ou à l’appartenance à une organisation ? Allons donc ! Partir dans ces circonstances signifiait clairement que les gens se fichaient de la valeur patriotique « sacrée » qui ne nourrissait personne et en agaçait plus d’un. Pour conclure, l’ampleur du phénomène était telle que l’on peut parler d’un mouvement spontané, informel, qui n’a été, certes, ni organisé ni théorisé, mais qui constitua une réelle opposition à la guerre et à un régime associé à l’état calamiteux de la société.

L’étude de Miguel Cardina et de Suzana Martins est éclairante également par ce qu’elle révèle des conséquences de ce mouvement sur deux évènements remarquables de l’histoire récente de la société portugaise : d’une part, le coup militaire du 25 avril et la révolte sociale qui suivit ; d’autre part, la décolonisation à pas de course, imposée par les événements. Quoi qu’il en soit, les chiffres mentionnés traduisent clairement une crise profonde de l’institution militaire, déstabilisée et désorganisée par ce refus de combattre, et progressivement incapable d’assumer ses fonctions guerrières. La rupture d’une partie intermédiaire de la hiérarchie militaire avec le régime, la formation du Mouvement des forces armées (MFA) qui conduisit la révolte militaire du 25 avril 1974, furent des conséquences directes de cet état de choses, de l’enlisement de la guerre et du refus massif de celle-ci. Rupture qui a permis par la suite – aspect déjà mentionné ci-dessus – de restaurer, « blanchir » si je peux me le permettre, l’image d’une institution militaire qui fut intimement liée au vieux système colonial et au régime fasciste.

En réalité, ceux qui fuyaient la guerre n’étaient pas les seuls à poser problème aux militaires. Nous savons, et ce n’est pas vous, cher ami qui allez me contredire, que beaucoup de ceux qui partaient à la guerre avaient perdu – ou allaient rapidement perdre au cours de cette aventure forcée – le respect envers la haute et moyenne hiérarchie qui les envoyaient dans la jungle, pour tuer ou mourir. Soyons sérieux : l’objectif était de revenir vivant, entier autant que possible. Avez-vous lu les Lettres de la guerre (Cartas da guerra) d’Antonio Lobo Antunes qui viennent d’être adaptées au cinéma par Ivo M. Ferreira[5. https://vimeo.com/173882446. Le film prend pour trame les lettres que l’écrivain António Lobo Antunes, médecin militaire en Angola en 1971, avait adressées à son épouse durant le conflit. ] ? L’écrivain relate l’esprit qui régnait dans l’armée coloniale : loin du patriotisme ou de la défense de l’Empire, mais plutôt celui de l’obsession de la survie. Nous le savons, dès le lendemain du 25 avril 1974, plus personne ne combattit, et dans les postes les plus reculés de la brousse, on déposa les armes et on se mobilisa pour imposer le retour à la maison au grand désespoir de certains gradés et des fonctionnaires de la police politique, qui doublaient souvent la hiérarchie militaire dans le commandement des opérations ! Ceci met en lumière le mensonge dérisoire de tout ce branle-bas patriotique qui submerge aujourd’hui le courrier des lecteurs des journaux, chaque fois que l’on aborde de nouveau la question des déserteurs et plus généralement de l’opposition à la guerre.

Un autre aspect souligné par nos chercheurs est moins connu et rarement traité. Il s’agit des conséquences du refus de la guerre sur la structure militaire, sur le nécessaire enrôlement de nombreux Africains afin de compenser le manque de chair à canon « blanche ». Cette africanisation de l’armée coloniale portugaise créa un nouveau flux de désertions sur les trois fronts de combat. Paradoxalement, elle finit par renforcer les guérillas des organisations nationalistes qui récupérèrent bon nombre de soldats africains déserteurs. Il semble normal que ce fait soit peu connu, puisque les rares débats sur la guerre continuent d’être marqués par le sceau du racisme colonial. Quand on parle de 8 831 morts et de 20 000 blessés, on se contente de comptabiliser les soldats blancs ! Le nombre d’Africains morts, blessés et disparus, reste inconnu. Tout comme celui des déserteurs africains. Cette partie de l’humanité n’entrait pas dans les statistiques de l’État colonial salazariste. Tout comme cela continue à ne pas intéresser les interprétations fabriquées par l’État « démocratique » post-salazariste.

Voici, cher ami, où je voulais en arriver. Ce mouvement de refus de la guerre fut un événement important et exceptionnel. Sans égal dans le cadre des sociétés contemporaines occidentales. Au Portugal, il a pesé de façon déterminante dans la chute du régime fasciste, a renforcé les mouvements anticolonialistes, a rendu inévitable et irréversible la fin du tardif système colonial portugais, soutenu à bout de bras par des puissances aux intérêts divers comme la France et l’Afrique du Sud.

Embarquement de troupes pour la guerre coloniale, Lisbonne, 1971.

Si vous n’êtes pas encore fatigué par ma logorrhée, j’aimerais revenir aux arguments mis en avant contre ceux qui s’opposèrent à la guerre. En commençant par le cliché des « traîtres à la patrie ». Vous comprendrez, cher ami, que l’expression n’a de sens que pour ceux qui croient en l’existence de cette prétendue patrie. Il s’agit d’un concept fabriqué par les maîtres, destiné à persuader ceux qui ne maîtrisent rien du devoir qu’ils ont de défendre les intérêts des premiers… Si de nos jours, l’amour de la « patrie » semble réduit à la passion du football, hier, le concept fut irrémédiablement rejeté par la grande majorité de ceux qui refusèrent la guerre, tellement il était indissociable des incantations du régime fasciste qui s’en servait pour légitimer ses activités et négoces. C’est pourquoi l’insulte ne fonctionne pas, et se révèle vide de sens. Refuser la guerre n’impliquait pas de trahir quelqu’un ou quelque chose, c’était le rejet du régime et du système colonial qui était en question.

Il y a également beaucoup à dire sur le mot « lâche » qu’on colle à ceux qui auraient manqué de « courage ». Le « courage » dont il est ici question n’est autre chose que la peur ressentie par celui qui est mis de force dans une situation qu’il ne choisit pas. Cher ami, vous le savez bien pour l’avoir directement vécu, beaucoup de ceux qui acceptaient de partir le faisaient avec la peur au ventre d’une situation qui leur était imposée. Et c’était cette soumission à la peur que les chefs nommèrent « courage ». Ceux qui refusaient cette peur devaient en assumer les conséquences, une situation d’éloignement, d’exil, avec les difficultés matérielles, culturelles, spirituelles qui en résultaient, et qui généraient d’autres peurs – ou d’autres courages si vous préférez…

Seuls les ignobles personnages qui soutenaient le salazarisme et ceux qui avaient la tête en bouillie acceptèrent de faire la guerre de façon volontaire. Il faut bien le reconnaître, ils ont existé. Vous l’avez peut-être constaté d’expérience, on a toujours trouvé des braves gens prêts à torturer, massacrer au nom de la civilisation chrétienne occidentale, ou même au nom de rien, juste par absence d’humanité. Ils sont parmi nous, encore et toujours, ils se reproduisent comme des cafards à l’intérieur du système de soumission et d’aliénation dans lequel nous vivons. Hier comme aujourd’hui, la vraie ligne de séparation se situait donc entre ceux qui soutenaient le régime de domination, et les autres. Dans le cas portugais, la guerre coloniale fut un aspect extrême du régime fasciste. Pourtant, nous savons tous que parmi ceux qui ne le soutenaient pas, beaucoup se résignèrent, pour des raisons diverses, relationnelles, morales, matérielles, à faire la guerre. Il n’y a rien à redire, et on peut les comprendre sans pour autant les justifier.

Enfin, que dire de l’affirmation selon laquelle seuls les fils à papa et les riches refusèrent de faire la guerre ? Mais où va-t-on chercher de telles idioties ? Il est évident que la grande majorité des fils des riches ne font pas la guerre ! Comme je l’ai dit, c’est pour cette raison-même que fut créé le concept de « patrie », qui permet de faire mourir des pauvres diables pour la défense d’intérêts qui ne sont point les leurs. La formule d’Anatole France sur la boucherie de la Première Guerre mondiale est limpide : « On croit mourir pour la patrie et on meurt pour des industriels ! » La logique à ce jour n’a pas changé et ne changera pas, elle est intrinsèque au fonctionnement du système. Les quelques grandes familles capitalistes propriétaires du petit pays, hier comme aujourd’hui, n’y trouveront rien à redire. Passons… En réalité, la plupart des déserteurs, réfractaires et évadés du service militaire provenaient des classes moyennes et inférieures de la société, étaient des travailleurs ou des employés. Aveuglés par l’exemple d’une poignée de « fils à papa » passés par l’exil, qui eurent ensuite le mauvais goût d’échanger l’éthique et le respect de soi pour le métier de la politique, les patriotes de service prennent l’arbre pour la forêt et se déchaînent à tout va.

Si vous me le permettez, cher ami, je vais vous parler de ma modeste expérience personnelle. J’étais un jeune issu de la classe moyenne. Ayant des parents petits fonctionnaires, dépourvu de moyens pour mener des études universitaires, je m’engageai dans une école militaire, celle de la marine pour être plus précis. À peine sorti de l’adolescence, j’aimais l’océan, la liberté des grands espaces, et je me suis trouvé emprisonné dans une institution oppressive et qui me menait inéluctablement à la guerre. J’ai corrigé l’erreur en désertant quelques années plus tard. Ce que j’ai pu observer moi-même dans cette école fut que, sauf exception, les individus les plus patriotiques et soumis à l’ordre du régime étaient justement les garçons issus des familles de la vieille bourgeoisie et proches des intérêts des seigneurs de l’économie. Ce qui ne veut pas dire qu’ils étaient prêts à mourir pour leur patrie ; ils étaient en revanche bel et bien décidés à faire mourir les autres. Et puisque je parle de mon passé, voici un autre exemple de l’hypocrisie du discours patriotique sur l’héroïsme : les jeunes officiers sortis de l’école avec les plus mauvaises notes étaient justement ceux qu’on plaçait dans le corps des marines, directement impliqué dans les fronts de combat. Il était clair que ce n’était pas un honneur d’affronter le danger, mais une punition.

Finalement, à l’exception d’une poignée de psychopathes séduits par les bienfaits du régime du béat Salazar, j’ai l’intuition que la majorité de ceux qui ont fait la guerre doivent se demander encore aujourd’hui, au fond d’eux-mêmes : à quoi bon ? Étant difficile de vivre avec cette question, surgissent a posteriori des justifications et des frustrations. Évidemment, toute mention à ceux qui ne l’ont pas faite envoie un message désagréable, ouvre une plaie, fonctionne tel un miroir. Pourquoi ne pas reconnaître que ce temps de vie a été perdu, ne pas admettre le tourment de l’avoir accepté ? Pourquoi s’aligner sur les discours de ceux qui ont été les responsables de cette perte de temps et de vie ? Et pourquoi tant de hargne et de violence à l’encontre de ceux qui ont rejeté la guerre et le régime ?

« Fonce sur lui Manu !… On est tous avec toi ! ». Cadernos Teatro Operário, août 1973.

Encore un dernier souvenir personnel qui m’est cher. Je suis revenu au Portugal le 3 mai 1974, après le coup d’État militaire contre le régime. Le Sud-Express s’arrêta à la frontière de Vilar Formoso, et des soldats entrèrent dans le wagon pour nous souhaiter la bienvenue et nous informer que la police politique, la PIDE, s’était héroïquement fondue dans le paysage. L’un d’entre eux me demanda pourquoi j’étais en France. « J’ai déserté la guerre coloniale ! », ai-je répondu. Avec un regard franc de fraternité et un sourire complice, il me lança : « Vous avez bien fait ! » Je ne sais pas où se trouve cet homme aujourd’hui, mais je suis sûr qu’il ne fait pas partie de ceux qui passent leur temps libre à écrire au courrier des lecteurs pour pester contre les déserteurs.

Cher ami, vous aurez peut-être compris que je ne prétends pas ériger le choix que nous avons fait au rang de posture morale arrogante de ceux qui ont eu raison. Il ne s’agit pas de construire un monument à ceux qui ont refusé la guerre, ni de créer une association de déserteurs et réfractaires s’inspirant du modèle des associations des anciens combattants. En effet, si ces attitudes eurent un sens au moment où elles furent adoptées, elles ne garantissaient malheureusement pas les comportements futurs de ceux qui les ont assumées (ce qui me désole, car ces choix ont été si forts qu’ils devraient marquer une vie pour toujours). Déserteur un jour, déserteur de cette société pour toujours. Mais la vie suit son cours, et nous sommes souvent peu vigilants vis-à-vis des forces qui régissent le monde dans lequel nous vivons. Revendiquer aujourd’hui notre attitude passée n’a de sens que si nous réaffirmons notre opposition au système dans lequel nous vivons, et qui a changé de forme pour en réalité rester le même.

Cette lettre nous permettra peut-être d’envisager la suite de notre cohabitation de façon plus sereine. Car finalement, il s’agit d’un passé commun que nous partageons, et à y regarder de plus près, nos choix ne sont peut-être pas si opposés qu’ils le paraissent. Nous avons tous deux été victimes d’une même situation qui nous échappait et dont nous n’étions pas responsables. Si je comprends votre décision de ne pas refuser la guerre, pourquoi ne comprendriez-vous pas mon refus d’y aller ? Ce serait une bonne occasion de rassembler nos forces et de demander aux responsables de rendre des comptes sur cette immense tragédie historique qui a marqué au fer rouge des millions de Portugais et d’Africains.

Avant de finir, je souhaiterais vous prévenir, cher ami, que le pire reste à venir. Si l’eau du robinet continue à couler, elle prendra de plus en plus la couleur du sang. Car après la question récurrente des réfractaires et déserteurs, une autre sortira du brouillard. Je fais référence aux horreurs commises pendant la guerre, aux massacres, assassinats, barbaries diverses, enfin, à tout ce qui peuple encore aujourd’hui les nuits cauchemardesques de nombreux hommes qui l’ont vécu. La récente publication du livre de Mustafah Dhada sur le massacre de Wiriamu par l’armée portugaise, au Mozambique, en décembre 1972[6. Mustafah Dhada, O Massacre Português de Wiriamu, Tinta da China, 2016. L’auteur, un universitaire américain d’origine mozambicaine, fit une minutieuse enquête sur les massacres d’extermination réalisés par les commandos de l’armée portugaise dans la région du barrage de Cabora Bassa (Province de Tête), fin 1972. Jusqu’à aujourd’hui le gouvernement portugais est resté muet sur cette affaire.], annonce ce qui vient. Encore un chapitre de cette histoire verrouillé dans le coffre de l’oubli. Cette fois-ci, la force qui a la clé est autrement plus puissante que les folkloriques associations d’anciens combattants – c’est l’institution militaire elle-même.

Veuillez agréer, cher voisin, mes sincères salutations antimilitaristes.

by jefklak | 17 avril 2017 | Dé-colonialités, Selle de ch’val

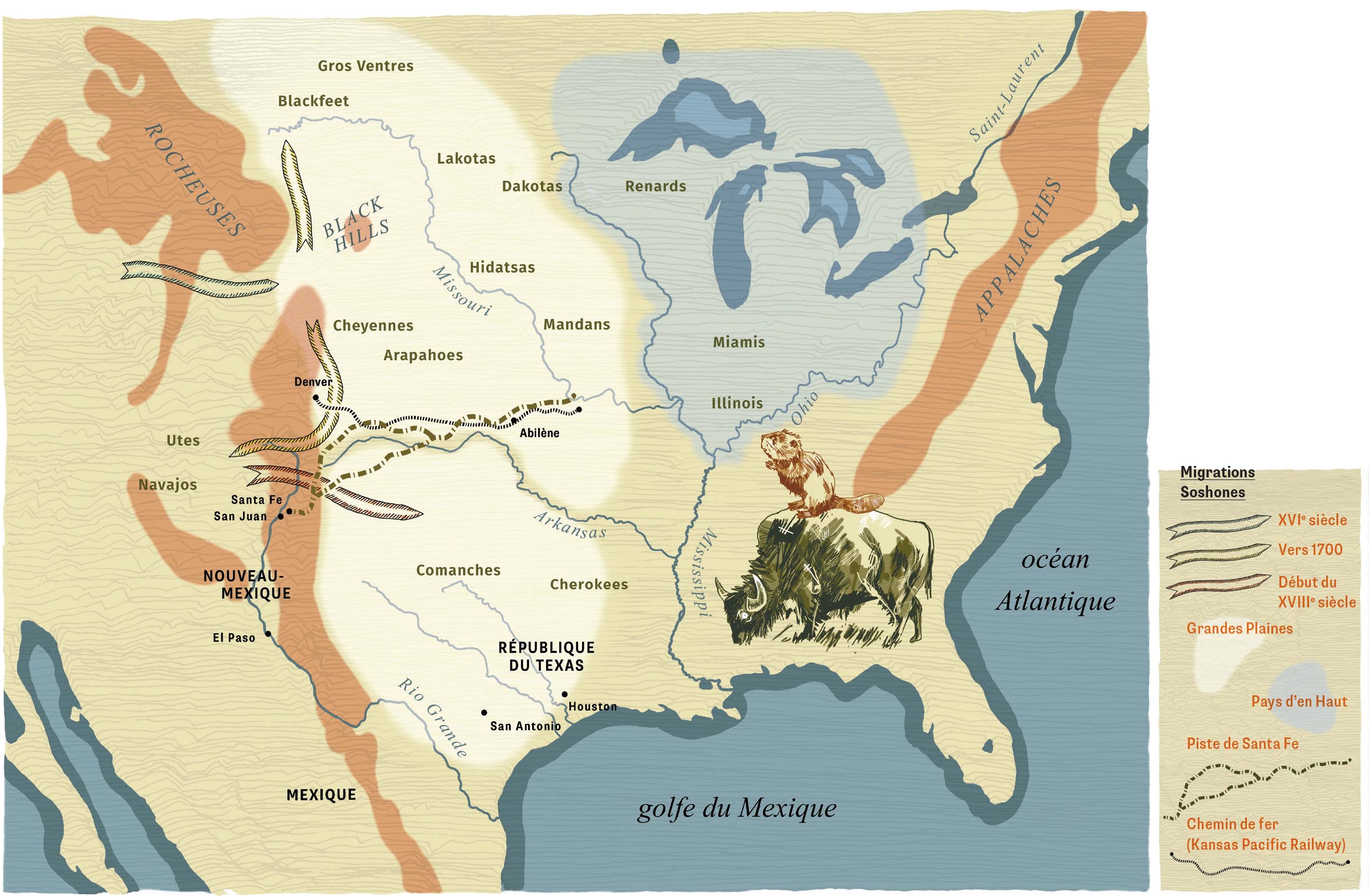

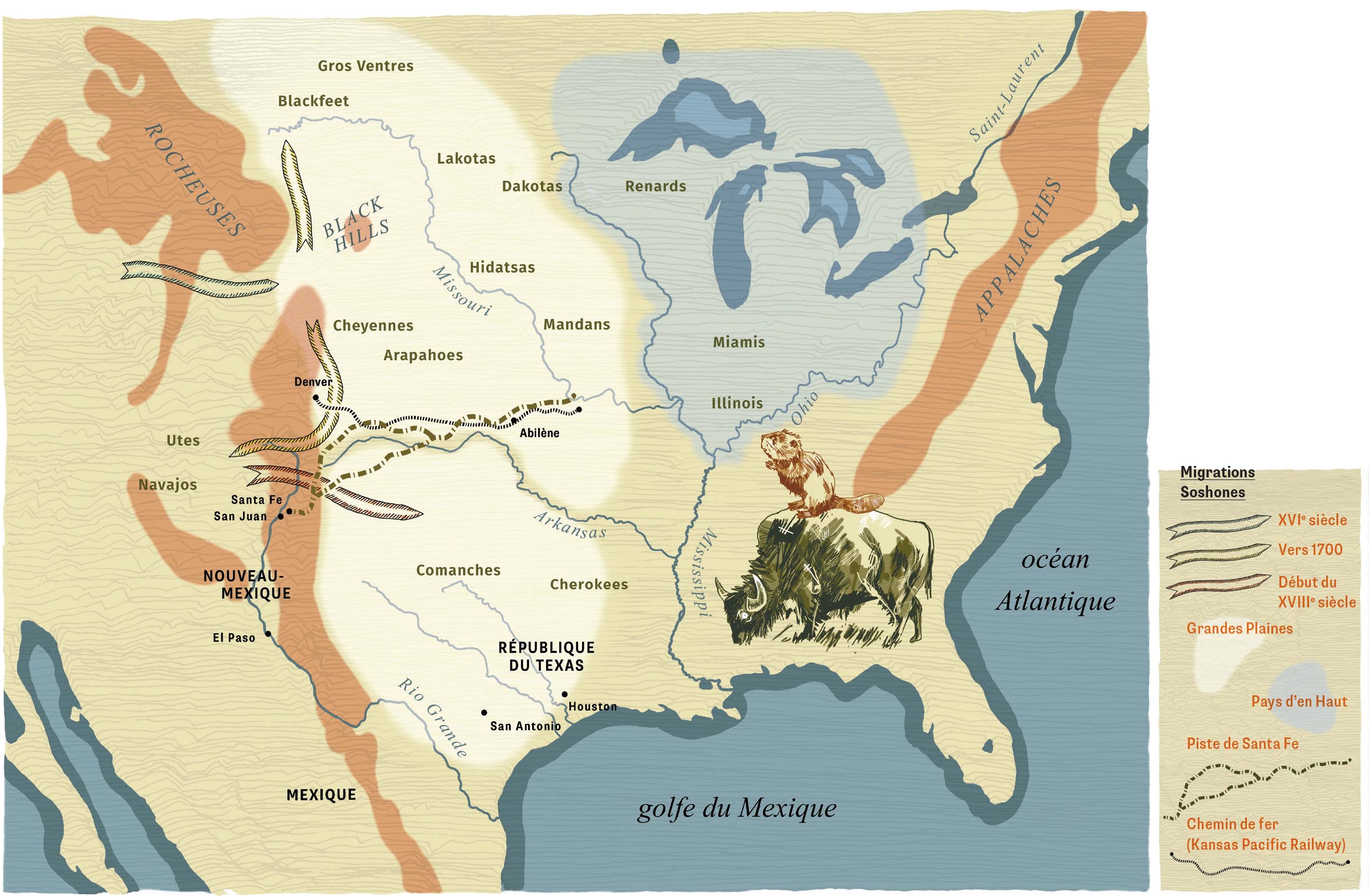

Carte réalisée par Quentin Dugay (quentindugay.com)

Au XVIIIe siècle, la mondialisation est déjà à l’œuvre : les empires français, anglais et espagnol se disputent âprement les ressources naturelles du Nouveau Monde.

Si la vision de la conquête héroïque de l’Ouest a encore la peau dure, une nouvelle histoire s’impose depuis une vingtaine d’années. Celle où les Amérindiens cessent d’être un bloc radicalement autre, rarement sujet, ne pouvant que résister ou céder face aux assauts des colons. On doit aux éditions Anacharsis la traduction de deux ouvrages porteurs de cette évolution historiographique : Le Middle Ground de Richard White et L’Empire comanche de Pekka Hämäläinen. On y découvre des peuples colonisés résolument acteurs des changements de l’Amérique du Nord, mais emportés par des mutations techniques, économiques, culturelles et environnementales dont l’ampleur et la rapidité les dépassent fatalement.

Cet article est le troisième d’une série de six publications issues du troisième numéro de Jef Klak, « Selle de ch’val », et publiées en ligne à l’occasion de la sortie du nouveau numéro, « Ch’val de course ».

Télécharger l’article en PDF.

« Le buffalo […] accomplissait sa destinée auprès des indiens en leur fournissant tout ce dont ils avaient besoin : de la nourriture, des habits, un toit, des traditions et même une religion. Mais le buffalo n’était pas vraiment adapté à la civilisation blanche en marche. […] c’était un désaxé (misfit). alors il devait disparaître. »

Frank Mayer

Coureur [2. Bien qu’armés d’un fusil et tirant à bonne distance, les chasseurs occidentaux de bison se désignent eux-mêmes par le terme de « coureurs », en référence à la technique de chasse des Indiens des Plaines.] de bison

Au début du XIVe siècle, un cycle humide de cinq cents ans commence et l’herbe se remet à pousser drue sur les Grandes Plaines d’Amérique du Nord. Le Bison bison n’en attendait pas plus pour repeupler les quelque trois millions de km2 d’abondance qui s’offrent à lui. La concurrence n’y est pas féroce : à la fin de la dernière grande glaciation, il y a 10 000 ans à peu près, les trois quarts des grands mammifères du coin ont disparu. La faute au réchauffement climatique, sans doute, et aux humains, peut-être, qui avaient débarqué quelque 3 000 ans plus tôt ; le Bison bison n’en sait rien, il n’y pense pas, de toute façon.

Bien sûr, le temps de cette mégafaune du pléistocène est révolu, le Bison bison n’a pas la taille ni les cornes de son fier ancêtre Bison latifrons, mais il fait ce qu’il peut ; tout seul sur les prairies, il repeuple. Il passe l’été dans les plaines riches en herbe, et l’hiver il rejoint les vallées et les collines légèrement boisées, à l’abri du froid. Il n’est peut-être pas bien gros, mais toujours bien assez pour décourager la plupart des prédateurs. Dans les Plaines du Sud, les bisons sont bientôt entre sept et neuf millions, et pas loin de trente millions sur l’ensemble des plaines [3. Dan Flores, « Bison Ecology and Bison Diplomacy : The Southern Plains from 1800 to 1850 », The Journal of American History, Vol. 78, no 2, 1991.].

Sud

Au XVIe siècle, les Shoshones vont à pied. Cela ne les empêche pas d’occuper la quasi-totalité du nord-est du Grand Bassin nord-américain, jusqu’aux marges des Grandes Plaines. Ils ont adopté un cycle annuel très précis, adapté aux conditions offertes par les différents environnements qu’ils traversent : montagnes et plaines semi-arides, rives de lacs ou marécages. Quand le temps est clément, ils chassent à l’arc (l’antilope, le cerf et le mouton sauvage), ils pêchent du saumon, ramassent des noix ou des tubercules. Les rigueurs de l’hiver les poussent tous les ans à emprunter la Passe du Sud vers le versant oriental des Rocheuses. Là, dans les sillons entre les montagnes et les prairies, à l’abri du froid, ils chassent le bison et l’élan [4. Pekka Hämäläinen, L’Empire comanche, Anacharsis, 2012, pp. 51-54.].

Aux alentours de 1600, les Shoshones entrent de plus en plus souvent sur les Grandes Plaines pour la saison des chasses. Pour eux comme pour d’autres tribus plus au nord, les campagnes les plus fructueuses sont les grandes chasses collectives. Il s’agit d’entraîner un troupeau vers de la neige poudreuse, des glaces fragiles ou un précipice, en l’encerclant ou en le repoussant vers de gigantesques entonnoirs patiemment érigés à partir de troncs d’arbres et de pierres. Cela demande une organisation considérable, ne serait-ce que pour rassembler un nombre suffisant d’individus habituellement dispersés. Malgré tout, l’abondance de gibier permet aux Shoshones d’entrer dans une ère de prospérité.

Nord

Au même moment, en Europe, les chasses abusives ont éradiqué le castor scandinave. Privés de matière première de qualité, les chapeliers doivent se rabattre sur le feutre de laine de mouton. Toutefois, ce dernier est trop grossier, les chapeaux ne sont pas vraiment étanches et leur couleur reste désespérément terne. Il y a bien les trappeurs russes qui approvisionnent les marchés depuis la Sibérie, mais les coûts du transport terrestre sont trop élevés. Fatalement, les chapeaux hollandais s’avachissent, et dans le reste de l’Europe l’engouement pour le feutre s’affaisse. En un mot, c’est l’angoisse [5. Timothy Brook, Le Chapeau de Vermeer, Petite Bibliothèque Payot, 2012, p. 67-68.].

Heureusement, les pêcheurs européens officiant dans l’Atlantique découvrent, à l’occasion de pêches à l’embouchure du Saint-Laurent, que les forêts avoisinantes regorgent de castors et que les trappeurs indigènes sont disposés à vendre les peaux à bon prix. Pour les Français, qui cherchent à installer des colonies dans la vallée du fleuve, c’est une aubaine ; d’autant que l’arrivée des premières peaux en provenance du Canada déclenche en 1580 un véritable phénomène de mode en Europe : le prix du feutre de castor explose.

Sud

« Et ils n’appartenaient à personne. Si tu les tuais, ce qu’ils rapportaient était à toi. C’était de l’or sur pattes, disaient les Anciens, et un jeune gars qui avait des tripes et de la jugeote pouvait faire fortune. »

Frank Mayer

À la fin du XVIIe siècle, les Shoshones vont toujours à pieds, mais ils ont déjà commencé à réorganiser leur société autour du bison. Ils se reposent de plus en plus sur l’animal pour se nourrir, se loger ou se vêtir, et ont de fait développé une nouvelle culture et un ensemble de rituels adaptés. Ils doivent à présent se déplacer périodiquement pour suivre les troupeaux, ce qui les oblige à réduire au strict minimum les biens qu’ils transportent eux-mêmes ou qu’ils disposent sur des travois tirés par des chiens, guère capables de porter plus de quarante kilos. Les femmes ont volontiers plusieurs compagnons, et les personnes les plus faibles sont régulièrement abandonnées à leur triste sort lors des changements de camp, si bien que la population totale reste de taille modeste, sans doute autour de 5 000 individus. Cependant, les Shoshones s’adaptent parfaitement à cette nouvelle vie semi-nomade, et les troupeaux de bisons semblent suffire à combler la majorité de leurs besoins.

Les Apaches, de leur côté, ont la vie plus dure. Une série de sécheresses au milieu du XVIIe siècle a décimé les troupeaux des Plaines centrales, les rendant méfiants à l’égard d’un mode de subsistance si aléatoire. En outre, la variole, qui fait rage dans le Nouveau Monde, est susceptible de porter un coup fatal à n’importe quelle tribu. Aussi les Apaches font-ils le choix de diversifier leur économie : sous l’influence notamment des réfugiés pueblos [6. Les Pueblos étaient un peuple autochtone établi au Nouveau-Mexique. Après avoir été assujettis par les Espagnols au début du XVIIe siècle, ils se révoltèrent en 1680 et en 1696, faisant à chaque fois main basse sur les biens espagnols, et notamment sur un grand nombre de chevaux. Nous en reparlerons.], ils réalisent des ouvrages d’irrigation dans les lits des rivières, construisent des maisons en pisé à toit plat, et se mettent à cultiver la terre. Dès la fin du siècle, ils prospèrent sur les plaines, exerçant de fait une pression accrue sur le territoire shoshone [7. Voir L’Empire comanche, ouvr. cité, p. 65-66.].

Ces derniers, stoppés dans leur conquête de l’Est, se séparent en deux groupes : le premier part vers le nord chercher des bisons et des noises aux Blackfeet et aux Gros Ventres, tandis que le second prend le chemin du Sud entre les Grandes Plaines et les contreforts des Rocheuses, à distance respectueuse de leurs envahissants voisins.

Les Shoshones partis vers le sud rencontrent bientôt les Utes. En échange de soutien militaire, ces derniers initient leurs nouveaux alliés à leur territoire et à leurs pratiques. Ils leur donnent également un nouveau nom : « Kumantsi », qui deviendra plus tard « Comanches ». De l’automne au début du printemps, ils restent dans les contreforts des Rocheuses et dans les régions boisées pour chasser l’antilope et le lièvre, cueillir des baies, des noix et des racines. Au printemps, ils pénètrent dans les plaines en grands groupes, dans la haute vallée de l’Arkansas, pour y chasser le bison, et l’été est consacré aux raids menés en territoire espagnol, au Nouveau-Mexique. Par ailleurs, les Utes introduisent les Comanches sur les marchés de Taos et de San Juan, où ils échangent des peaux, de la viande et des esclaves navajos contre du maïs, des poteries et des couvertures en coton. Et par dessus tout, contre des chevaux [8. Ibid., p. 57.].

Après leur révolte de 1680, les Pueblos se sont emparés d’un grand nombre de montures espagnoles qui ont rapidement alimenté un commerce soutenu avec les autres peuples des Plaines. Issus de la race Barbe d’Afrique du Nord, ces chevaux petits et résistants étaient adaptés à la vie des Plaines du Sud relativement arides, mais fournissant un fourrage abondant presque toute l’année. Tout comme le bison d’Amérique 9 000 ans plus tôt, le cheval investit naturellement une des nombreuses niches écologiques laissées vacantes par l’extinction du pléistocène [9. « Bison Ecology and Bison Diplomacy », art. cité.].

Les Crees et les Assiniboines appellent le cheval « great-dog », les Sarcees « seven dogs » et les Lakotas « medecine-dog » : l’omniprésence du chien dans les sociétés nomades des plaines facilite l’incorporation du cheval dans leur quotidien, mais les Indiens comprennent immédiatement que ses capacités hors du commun leur ouvrent de nouvelles perspectives. Et pour cause, un cheval peut transporter 100 kg sur son dos et traîner 150 kg avec un travois, soit quatre fois plus qu’un chien. Il permet de se déplacer plus vite et plus loin, en emmenant plus de peaux, de viandes ou d’objets ménagers. Son adoption lève l’ancienne limitation sur la taille des tipis et étend considérablement les territoires de chasse – mais sa plus grande qualité en tant qu’animal de bât reste son alimentation. Tandis que le chien consomme une quantité non négligeable de viande issue des chasses, le cheval puise directement dans une ressource jusque-là imparfaitement exploitée : l’herbe des plaines.

Tout va très vite pour les Comanches en ce début de XVIIIe siècle, notamment grâce à leur exceptionnelle capacité d’adaptation. L’alliance avec les Utes leur donne accès à des armes à feu, des couteaux, des poinçons, des aiguilles ou encore des chaudrons en fer. Ils basculent en une génération de l’âge de la pierre à l’âge du fer. Leur nouvel équipement, plus efficace et plus résistant, révolutionne la plupart de leurs tâches quotidiennes : chasse, préparation des peaux, cuisine, couture, etc. Pourtant, c’est avant tout l’intégration de la culture équestre qui les fait basculer dans une nouvelle ère.

L’emploi du cheval bouleverse leurs pratiques de chasse. En longeant au grand galop les troupeaux de bisons en fuite et en tirant sur des animaux soigneusement choisis, un groupe limité de chasseurs peut à présent abattre de 200 à 300 bisons en moins d’une heure, soit bien assez pour vêtir et nourrir plusieurs centaines de personnes pendant plus d’un mois [10. Pekka Hämäläinen, « The First Phase of Destruction Killing the Southern Plains Buffalo, 1790-1840 », Great Plains Quaterly, article 2227, 2001.]. En outre, le rayon d’action étendu du cheval évite aux Comanches d’avoir à suivre au plus près les troupeaux, et sa capacité de transport leur permet d’accumuler des réserves conséquentes de viande séchée, constituées pendant une saison de chasse allongée par le climat favorable du Sud. Les avantages sont si évidents pour leur peuple qu’ils décident de réorganiser toute leur économie de subsistance autour du bison. La société comanche devient ainsi l’une des rares dans l’Histoire à se reposer aussi largement sur une ressource alimentaire unique. Cette mutation fait littéralement exploser son apport calorique global, engendrant une progression démographique rapide et soutenue, et par conséquent une véritable « comanchérisation » des Plaines du Sud. Ainsi libérés du souci de l’approvisionnement en produits de première nécessité, les Comanches peuvent se consacrer au développement d’un véritable empire commercial et militaire.

L’accès aux seuls biens manufacturés du Nouveau-Mexique ne leur offrant que de maigres perspectives, ils se séparent de leurs alliés Utes et pénètrent durablement dans les plaines, notamment dans la haute vallée de l’Arkansas, lieu important du transit de peaux et de viandes déjà exploité par les Français depuis 1700 avec les Apaches [11. L’Empire comanche, ouvr. cité, p. 64.]. Toutes les conditions y sont réunies pour opérer une conversion totale vers le nomadisme équestre, soit plus qu’une capacité de déplacement accrue : « Le cheval était aux Comanches ce que les bateaux, les fusils et l’or étaient aux puissances impériales européennes – un moyen de transport qui réduisait les unités spatiales à une taille autorisant la conquête, une arme de guerre qui leur permit de jouir d’un pouvoir beaucoup plus grand que leur nombre aurait pu le suggérer, et un bien très recherché sur lequel un empire commercial pouvait être bâti[12. Ibid., p. 386.]. »

L’accès privilégié au cheval favorise très vite l’épanouissement de presque tous les peuples des Grandes Plaines. Jouissant d’un environnement propice, les Comanches développent une activité pastorale de plus en plus soutenue qui requiert des déplacements incessants pour fournir de nouveaux pâturages aux troupeaux. Cela pénalise directement l’économie nomade spécialisée dans le bison – qui, elle, requiert des périodes d’immobilité. Au milieu du XVIIIe siècle, les Comanches adoptent une économie mixte de chasse et de pastoralisme, devenant moins des chasseurs à cheval que des éleveurs de chevaux chassant par ailleurs.

Ils deviennent des éleveurs talentueux capables d’assurer une augmentation soutenue de la taille de leurs troupeaux domestiques. La reproduction sélective leur permet aussi de maîtriser l’endurance, la rapidité, la taille ou la robe de leurs bêtes, si bien que le mustang comanche finit par être largement apprécié comme un cheval sûr, rapide, agile, bien proportionné et d’humeur égale [13. Ibid., p. 394-397.].

Nord

Au tournant du XVIIIe siècle, les récentes guerres contre les Iroquois ont jeté les Algonquiens du Pays-d’en-Haut [14. Le Pays-d’en-Haut est la région à l’ouest de la vallée du Saint-Laurent, correspondant à peu près au bassin des Grands Lacs, jusqu’à la vallée de l’Ohio au sud. Il est peuplé par une grande variété de tribus de langue algonquienne comme les Miamis, les Ojibwés, les Illinois et les Renards.] toujours plus à l’ouest. Ces migrations et la concentration de population ont perturbé leur cycle habituel d’abondance et de disette. L’intrusion – bien que difficile – du commerce de fourrure a épuisé le gibier dans certaines régions, rendant les campagnes de chasse plus rudes et risquées. Dans ce contexte, la survie reste la priorité et le commerce de fourrure est loin de constituer une sphère à part dans leur organisation : il est complètement intégré à leur économie de subsistance. Les Algonquiens préfèrent choisir des terres propices à l’agriculture et offrant un gibier plus abondant. Peu leur importe que ces terres soient pauvres en castors, puisqu’ils restent largement indépendants du commerce de sa peau.

Même sur les Plaines du Nord, cette indépendance des Indiens restera une épine dans le pied des commerçants européens jusqu’au milieu du siècle suivant. C’est à ce moment que l’acquisition du cheval par les Shoshones et les Têtes Plates, et leur entrée sur les territoires des Blackfeet et des Gros Ventres, poussent ces derniers à rechercher désespérément des chevaux et des armes à feu. Cela marque le début d’un commerce d’armes très actif avec les Anglais et les Français. La Hudson’s Bay Company et la North West Company sautent sur l’occasion et construisent plusieurs avant-postes dans les années 1780, transformant les Plaines du Nord en un vaste district du commerce de fourrures [15. Ibid.].

Incapables de faire prospérer les chevaux dans de trop rudes conditions climatiques [16. L’hiver de 1801-1802, par exemple, laissa les Blackfeet et les Gros Ventres pratiquement sans chevaux. Voir ibid.], les Indiens des Plaines du Nord sont confrontés à une pénurie chronique qui les rend de plus en plus dépendants du commerce européen. Ce dernier se nourrit d’ailleurs des cinquante années de guerre – les horse wars – qui s’ensuivent, ravageant les tribus les plus faibles, incapables de constituer un troupeau suffisant, et régulièrement exposées aux microbes apportés par les colons.

Sud

« L’aventure ? Pas plus que tirer un bœuf dans un enclos. »

Frank Mayer

Au sud de l’Arkansas, les températures sont certes plus clémentes et le pâturage plus abondant, mais le succès des Comanches dans les Plaines n’aurait pas été si éclatant sans le pillage incessant des régions limitrophes. Ils utilisent les raids comme un véritable moyen de production destiné à alimenter leur économie pastorale. Dès la fin des années 1730, ils combattent armés de longues lances à pointe de métal et de petits arcs adaptés à la guerre montée, et ils ont adopté d’épaisses armures de cuir pour se protéger, eux et leurs montures. Leur adresse, associée à la grande mobilité apportée par l’utilisation du cheval, rend les Comanches quasiment insaisissables [17. L’Empire comanche, ouvr. cité, p. 82.].

Le pillage des colonies jouxtant les Plaines du Sud permet aux Comanches d’augmenter leur capacité à commercer sans réduire les pâturages disponibles pour leurs troupeaux. Les raids procurent aussi des chevaux déjà domestiqués, c’est-à-dire une marchandise prête à la vente, contrairement aux mustangs, dont le dressage requiert beaucoup d’investissement de la part des guerriers. Sanaco, un chef des Comanches de l’Est, refuse par exemple de vendre son mustang favori aux Américains sous prétexte que ce serait « une calamité pour toute sa bande, qui [a] souvent besoin de la rapidité de cet animal pour assurer la réussite d’une chasse au bison. En outre, dit-il, je l’aime énormément [18. « The Rise and Fall of Plains Indian Horse Cultures », art. cité.] ».

La première victime des razzias comanches est le Nouveau-Mexique, qui se trouve étranglé économiquement à la fin des années 1770. La colonie espagnole, qui possédait quelque 7 000 chevaux en 1757, n’en a plus assez en 1775 pour ses soldats, incapables dès lors d’assurer sa défense. La terreur devient telle que les agriculteurs refusent régulièrement de s’éloigner des places fortes pour travailler la terre. Le colon se retrouve lui-même colonisé, non par une occupation effective de ses terres, mais par l’utilisation de celles-ci comme une ressource qu’on peut ponctionner à l’envi. L’Empire espagnol est à ce point humilié qu’il doit alimenter les foires commerciales du Nouveau-Mexique en produits divers – cigarettes, ponchos, lainages et sacoches – afin de racheter ses propres mules, chevaux ou esclaves aux Comanches. Il aura beau décréter un embargo sur la vente d’armes à feu aux Indiens, ces derniers le contourneront en utilisant le nœud commercial du haut bassin de l’Arkansas et les échanges avec les Grandes Plaines du nord et de l’est pour établir un flux substantiel d’importation d’armes à feu. Dès 1767, les officiels espagnols s’inquiètent de l’éventualité que les Comanches soient mieux armés que leurs propres soldats [19. Ibid., p. 132.].

Alors qu’ils comptaient moins de 1 500 âmes en 1726, les Comanches sont déjà plus de 10 000 en 1750 et sans doute près de 24 000 au début des années 1780. Ils établissent à cette époque un nouveau lien commercial avec la vallée inférieure du Mississippi et la Louisiane espagnole, alimenté par le pillage systématique du Texas. Les raids y seront si intenses que, vers 1810, l’État est pour ainsi dire déserté : les industries du cuir, du textile et du sucre périclitent, et de nombreux troupeaux de bêtes non marquées divaguent, faute de cavaliers pour les surveiller [20. Ibid., p. 173-174 et 305.].

La puissance militaire et économique des Comanches est directement liée à leur richesse en chevaux. Au début du XIXe siècle, ils disposeront de près de quatre chevaux par individu, soit entre 90 000 et 120 000 bêtes excédentaires. Cette situation quasi monopolistique sur les Plaines du Sud leur assurera une grande stabilité, et surtout l’indépendance par rapport aux puissances européennes et américaines, voire une insolente domination sur ces dernières.

Nord

« Là où on trouvait le buff[21. C’est-à-dire « le buffalo », le bison.], on était les rois de tout ce qu’on pouvait voir – et tuer. C’était une règle généralement bien établie qu’aucun homme ne pouvait rentrer dans un troupeau qui était en train d’être travaillé par son premier découvreur. »

Frank Mayer

Dans le Pays-d’en-Haut, comme dans le reste du continent, « les Européens ont altéré à la fois l’objet, l’intensité et la forme du commerce [22. « Bison Ecology and Bison Diplomacy », art. cité.] ». En s’appuyant sur une tradition à la peau dure de propriété commune des biens et des terres, les Indiens permettaient à toute population affamée de chasser le gibier là où elle le trouvait, y compris le castor… mais les fourrures destinées au commerce échappent dès le début du XVIIIe siècle à ce régime. La question de la légitimité à chasser sur un territoire donné devient dès lors pointilleuse et génère nombre de conflits. Elle accroît également d’un cran la pression sur le gibier : les fourrures devenant de plus en plus convoitées, les chasseurs se mettent à négliger les règles élémentaires permettant aux populations d’animaux de se renouveler. De plus en plus de jeunes castors ou de femelles parturientes sont tués, avec bien souvent pour seule justification la certitude qu’un autre ne se priverait pas de le faire.

Une telle évolution est principalement due au grand attrait des Algonquiens pour les produits manufacturés européens. À la fin du XVIIIe siècle, parmi les vêtements qu’ils portent, les Indiens du Pays-d’en-Haut ne fabriquent pratiquement que leurs mocassins, et encore à l’aide de poinçons européens. Outre les armes des guerriers, la quasi-totalité des ustensiles ménagers est d’origine européenne : couteaux, marmites, outils de couture, bols et cuillères en bois[23. Le Middle Ground, ouvr. cité, p. 650-651.]… Dans de telles conditions, certains décideurs du Vieux Continent sont portés à croire que la dépendance des Indiens vis-à-vis des colons est totale. Cependant, tout au long du XVIIIe siècle, ils sauront tirer profit de la concurrence entre Français et Anglais, et des enjeux stratégiques de la région pour lutter contre les logiques du marché. Par ailleurs, ils n’ont pas oublié du jour au lendemain leurs anciennes pratiques et restent capables, en cas de désaccord sur les prix par exemple, de se passer des produits européens : les Piankashaws en 1780, ou encore les villageois de la Wabash en 1782 se remettent à chasser avec arcs et flèches, et à porter des peaux de bisons en guise de couverture.

Sud

« De deux choses l’une : soit les buffalos doivent disparaître, soit les Indiens doivent disparaître. C’est seulement quand l’Indien sera absolument dépendant de nous pour tous ses besoins qu’on pourra le maîtriser. »

Un commandant de l’armée américaine, vers 1875

Incapables de maîtriser militairement les insaisissables Comanches, les Espagnols s’en remettent à la diplomatie et au commerce. En 1786, le gouverneur de la Nouvelle-Espagne, Bernardo de Gálvez, diffuse ses Instructions pour gouverner les Provinces Intérieures de la Nouvelle-Espagne, qui définissent la nouvelle stratégie coloniale. Les Instructions prévoient les moindres détails : les fusils échangés doivent par exemple avoir « des culasses fragiles et être dans un acier moins bien trempé », avec de longs canons les rendant « peu maniables lors des longues chevauchées, ce qui entraînera des dommages constants et des besoins répétés de réparation ou de remplacement ». Gálvez espère ainsi que lorsque les Indiens auront « commencé à perdre leur habileté à l’arc, […] ils [seront] contraints de rechercher notre amitié et notre aide [24. L’Empire comanche, ouvr. cité, p. 223-224.] ».

Malheureusement pour les colons, l’étendue du réseau commercial des Comanches leur permet bientôt de s’approvisionner en fusils de qualité auprès des Anglais du Missouri, grâce à leurs alliés Panismahas. Toutes les tentatives espagnoles resteront inefficaces tant que leur nouveau mode de vie assure aux Indiens la supériorité militaire et un rayonnement commercial sans égal sur les Plaines du Sud.

En déclarant, en 1793, qu’« aucun homme n’a le droit de vivre de la chasse sur des terres susceptibles d’être cultivées » et que si « les sauvages ne peuvent être civilisés et n’abandonnent pas leurs occupations, ils dépériront et disparaîtront du fait même de leur obstination », Benjamin Lincoln [25. 1733-1810, tout premier Secrétaire à la guerre des États-Unis, de 1781 à 1783 (À ne pas confondre avec Abraham Lincoln, futur président des États-Unis). La citation vient du Middle Ground, ouvr. cité, p. 636.] fait montre d’une méconnaissance profonde de la variété des modes de vie des Indiens d’Amérique du Nord. Il s’obstine à appliquer la vieille équation sauvage = chasse / civilisé = agriculture. Pendant près d’un siècle, d’autres après lui nourriront et justifieront leur foi en la fin prochaine et nécessaire des civilisations autochtones avec des arguments similaires.

Du côté de la Nouvelle-Espagne, on craint que ce soit surtout les colons frontaliers qui « dépériront et disparaîtront » si les Comanches continuent sur leur lancée. À la fin du XVIIIe siècle, les autorités militaires ordonnent au gouverneur du Nouveau-Mexique de trouver un moyen de les inciter à s’installer dans des villages d’agriculteurs pour qu’ils oublient la chasse. Lors d’une période de paix relative, les Espagnols iront jusqu’à construire – en vain – des maisons en adobe munies d’enclos pour les moutons et les bœufs dans l’espoir d’y voir les Comanches se transformer en fermiers sédentaires. La méfiance des Indiens vis-à-vis d’un mode de vie sédentaire [26. L’Empire comanche, ouvr. cité, p. 214-216.] s’explique par le destin tragique de ceux qui, comme les Apaches, ont fait ce choix, et se sont ainsi retrouvés à la merci des raids, des sièges, et surtout de la variole qui décime par exemple un tiers des Hidatsas, la moitié des Arikaras et presque tous les Mandans lors de l’épidémie de 1837-1838 [27. « The Rise and Fall of Plains Indian Horse Culture », art. cité.].

Nord

« Le massacre était peut-être une chose scandaleuse et inutile. Mais c’était aussi une chose inévitable, une nécessité historique. »

Frank Mayer

Le castor presque disparu, les chasseurs du Pays-d’en-Haut se tournent vers le cerf à queue blanche [28. Le « buck », qui à l’époque correspond à la valeur d’une peau de cerf, désigne encore aujourd’hui un dollar.]. Quand ce dernier se fait rare à son tour, les commerçants se mettent à accepter les « menues pelleteries » – c’est-à-dire les fourrures des ratons laveurs, des daims ou encore des ours – jusque-là peu prisées. Durant tout le XVIIIe siècle, l’équilibre des forces coloniales en présence dans la région a beau changer, le commerce détermine toujours plus les pratiques de chasse, et le gibier disparaît.

Au tournant du XIXe siècle, les Indiens se voient obligés de compléter leur activité de chasse avec l’élevage des animaux domestiques – chevaux, bétail, porcs et volailles [29. Le Middle Ground, ouvr. cité, p. 656.]. Cette nouvelle économie mixte bouleverse leur cycle migratoire, et le gibier ne peut plus repeupler les régions habituellement laissées à l’abandon pendant une partie de l’année. Les chasses sont de moins en moins fructueuses, et la conversion est loin de convaincre tout le monde. Certains prophètes expliquent même la disparition des animaux sauvages par l’adoption des animaux domestiqués. En 1803, une vieille Indienne interprète quant à elle la situation ainsi : « La conversion fait de l’Indien un être “domestiqué”, et, une fois “domestiqués”, les Indiens peuvent être massacrés par les Blancs comme du bétail [30. Ibid., p. 682]. »

Sud

« J’ai appris que le dépeçage était un boulot dégueulasse, désagréable, pénible et répétitif. Évidemment, j’ai jamais dépecé moi-même. J’étais le chasseur, le tueur, et le dépeçage c’était pour les dépeceurs. J’avais de la peine pour ces pauvres gars […]. Mais c’était leur rôle dans la partie. »

Frank Mayer

En entrant dans les Plaines, les Comanches perdent les deux tiers de leurs connaissances botaniques [31. « Bison Ecology and Bison Diplomacy », art. cité.]. Dès 1750, la cueillette a perdu de son importance, et le poisson est devenu tabou ; la volaille reléguée au rang d’alimentation alternative. Le régime alimentaire des Comanches devient extrêmement riche en protéines et pauvre en glucides. Ce déséquilibre nutritionnel chronique cause des fausses couches, des insuffisances pondérales à la naissance et des altérations cognitives. L’intensification de leur économie de chasse devient dès lors pour eux une question de survie : il leur faut assurer un accès aux marchés pour pouvoir échanger leur excédent de viande, de graisse et de peaux contre des produits agricoles dans les foires commerciales [32. Voir « The First Phase of Destruction », art. cité.]. Le passage à une économie principalement pastorale ne change rien au problème : la pérennité de l’empire comanche repose sur son aptitude à maintenir ses troupeaux de chevaux comme accès aux produits qui lui manquent.

Ce besoin vital est à la base de toutes les transformations que connaît la société comanche au cours du XVIIIe siècle. La première concerne leur unité politique de base : le numunahkahnis, ou la ranchería en espagnol. Le cheval a besoin d’environ 10 kg d’herbe par jour [33. L’Empire comanche, ouvr. cité, p. 389-390.], et il est relativement difficile en ce qui concerne son pâturage, si bien qu’un troupeau de mille têtes a besoin d’une zone d’au moins trois hectares par jour. Par conséquent, les Comanches sont rapidement obligés, dès le début du siècle, de se scinder en de nombreuses bandes de taille réduite. Ces groupes sont constitués de vingt à plusieurs centaines d’individus sous la houlette d’un chef unique, le paraibo, qui en assure la cohésion. Cette unité sociale de base est une des explications de la flexibilité et de la résilience de la société comanche : « Vue de l’extérieur, cette nation constituait une entité amorphe sans centre identifiable avec lequel négocier – ou susceptible d’être supprimé – et sans structure interne explicite qui aurait pu rendre sa politique extérieure prévisible. De fait, la puissance des Comanches existait non malgré leur organisation sociale informelle voire atomisée, mais bien grâce à elle [34. Ibid., p. 436.]. »

La transformation la plus violente et radicale a trait à l’organisation du travail, au sein même des rancherías. Une famille comanche possède en moyenne trente-cinq chevaux et mules, soit cinq à six fois plus que les besoins basiques en nourriture et transport [35. Voir « The Rise and Fall of Plains Indian Horse Cultures », art. cité.]. L’excédent accroît considérablement le pouvoir commercial des Comanches, mais exige également de consacrer de plus en plus de temps à la surveillance et au soin des troupeaux, leurs principales activités à partir de 1800. Certes, l’adoption du cheval a transformé la chasse au bison en une activité extrêmement efficace, libérant une grande quantité de force de travail, néanmoins, les nouveaux débouchés commerciaux requièrent toujours plus de main-d’œuvre dédiée aux tâches pastorales et à la préparation des peaux. La polygynie [36. La polygynie est la relation conjugale où les hommes ont plusieurs femmes, la polyandrie celle où les femmes ont plusieurs hommes. La polygamie étant le nom générique pour le fait d’avoir plusieurs conjoints, hommes ou femmes.] et l’esclavage leur fournissent la solution.

La nouvelle organisation productive repose sur une division stricte du travail en fonction du sexe et de l’âge : ce sont des hommes qui ont à leur charge la planification stratégique – concernant les déplacements et les zones de pâturage –, la préparation et la réalisation des raids. Ce sont également les hommes adultes qui capturent et dressent les chevaux destinés à la chasse et à la guerre. Les adolescents, quant à eux, n’ont pas le loisir de passer leurs journées à s’exercer à des jeux guerriers. Ils sont responsables d’à peu près cent cinquante chevaux chacun qu’ils doivent déplacer entre les pâturages et faire boire deux à trois fois par jour. Par ailleurs, il leur faut protéger leur troupeau des prédateurs, soigner les bêtes blessées, et rentrer chaque soir les chevaux les plus précieux à l’intérieur du campement. L’hiver est la période la plus rude pour eux, puisqu’ils doivent aller chercher l’herbe ou le complément de fourrage de plus en plus loin du campement, avec des chevaux toujours plus faibles.

Pourtant, ils sont loin d’être les plus mal lotis. La chasse et la guerre montées ont mis en valeur l’audace et la prise de risque, et conféré un prestige important aux activités masculines. Les hommes dominent clairement la sphère publique et contrôlent la redistribution des biens les plus précieux, dispensateurs de richesse. Les femmes, cantonnées à la sphère domestique, se voient assigner depuis le début du XVIIIe siècle une charge de travail de plus en plus harassante. Un observateur contemporain, John Sibley, décrit ainsi leur condition en 1807 : « Elles semblent être constamment et laborieusement occupées à préparer les peaux de bisons, à les peindre et les décorer avec une grande variété de couleurs et de motifs, à fabriquer leurs vêtements et ceux de leur mari, à ramasser le combustible, à surveiller et garder leurs chevaux et leurs mules, à cuisiner, à fabriquer des licous et des cordes en cuir, à construire et à réparer leurs tentes et à fabriquer les selles de monte et de bât [37. John Sibley, A report from Natchitoches in 1807, p. 79. <archive.org/details/reportfromnatchi00sibluoft>.]. » Une femme seule ne peut évidemment pas s’occuper de tous les chevaux capturés par un homme, pas plus qu’elle ne peut préparer toutes les peaux qui s’accumulent avec l’adoption de la chasse montée. Les chefs de famille qui le peuvent prennent donc plusieurs femmes, bouleversant ainsi l’ancien système polyandrique, et augmentent par ce moyen la réserve de main-d’œuvre disponible pour le foyer.

Quant à l’esclavage, il existait dans la société comanche avant le contact avec les Européens [38. Voir par exemple Le Middle Ground, ouvr. cité.]. Toutefois, ce sont les épidémies de variole du début du XIXe siècle et la pénurie chronique de main-d’œuvre qui en découle qui transforment l’esclavage en institution à visée essentiellement économique et productive. En s’appuyant sur des raids fréquents au Texas et dans le nord du Mexique, les Comanches alimentent leur nouvelle classe laborieuse avec une telle efficacité que, rapidement, leur population se compose de 10% à 25% d’individus serviles.

Nord

« Mais j’étais pas un Indien. J’étais un businessman. Et je devais apprendre à moissonner la récolte de buffalos comme un businessman. »

Frank Mayer

Au grand dam des colons français, la société algonquienne est étrangère à tout pouvoir coercitif. Or, si le regard européen croit identifier des chefs, il s’agit avant tout d’individus influents autorisés par la communauté à négocier avec les étrangers, et non de caciques capables d’imposer leur volonté au reste de la population. Leur capacité à être écoutés, et donc leur puissance politique, dépend principalement de l’étendue des réseaux de solidarité qu’ils peuvent satisfaire. On attend d’eux qu’ils captent le plus de présents possible auprès des Français et qu’ils les redistribuent équitablement. Il ne faut pas, cependant, négliger leur importance : l’ampleur du commerce de fourrure et les nouveaux enjeux liés aux biens manufacturés européens en font des personnages essentiels dans les jeux diplomatiques et économiques des deux camps. Essentiels, mais pas irremplaçables ; d’autant qu’ils ne produisent pas les richesses sur lesquelles se fonde leur pouvoir – ils ne sont que des intermédiaires.

Dans les Plaines du Nord, la stratification sociale est plus précoce et plus marquée, notamment parce que le cheval y est à la fois extrêmement précieux et rare. Ainsi, posséder ne serait-ce qu’un cheval supplémentaire peut avoir des répercussions sociales importantes. Les propriétaires acquièrent non seulement un niveau de vie supérieur, mais accèdent aussi plus facilement au commerce de fourrures. L’arrivée des Américains dans le nord du Missouri, vers 1830, et leur demande exceptionnelle en fourrures de bison accentue le besoin de main-d’œuvre et donc, là encore, l’importance du travail des femmes. Or seuls les grands propriétaires ont le pouvoir d’avoir plusieurs femmes – achetées en chevaux – et de produire toujours plus de peaux. Leur accès privilégié à ces « moyens de production », ainsi qu’aux marchés globaux, leur permet d’employer des gens contre salaire et de leur éviter ainsi tout travail manuel [39. « The Rise and Fall of Plains Indian Horse Cultures », art. cité.].

Sud

Plus au sud, le cheval n’est pas une denrée rare, mais reste très précieux. Les familles les plus riches peuvent posséder jusqu’à trois cents chevaux et mules, ce qui représente une source de capital économique, politique et social immense. Si la plupart des hommes participent aux échanges, peu le font à grande échelle. Ceux qui peuvent se le permettre ont généralement plus de cinquante ans, et ils ont accumulé suffisamment de richesses pour transformer leurs numunahkahnis en véritables unités de production. Ils ont souvent plusieurs dizaines d’esclaves, leurs fils chassent et pillent pour eux, tandis que les courtisans de leurs filles s’attirent leurs faveurs à l’aide de cadeaux [40. L’Empire comanche, ouvr. cité, p. 416-417.].

« On rapporte que Chief A Big Fat Fall by Tripping (Chef Gros Lard Tombe en Trébuchant) possédait 1 500 chevaux, mais qu’il était si gros qu’il ne pouvait en monter aucun et se déplaçait sur un travois [41. Ibid., p. 415.]. » De toute évidence, la nouvelle élite comanche du début du XIXe siècle ne passe plus par les exploits guerriers pour se distinguer. Elle préfère louer des chevaux aux jeunes gens contre une part de leur butin, ou encore marier ses filles en échange de travail gratuit pendant quelques années. Inutile dans ces conditions de se fatiguer à chasser ou voler, d’autant qu’on peut facilement perdre la vie dans ce genre d’aventures. Les membres de cette nouvelle aristocratie préfèrent porter leur poids comme un signe distinctif de prestige, ils quittent les habits de chasseur pour des vêtements ostentatoires et se coiffent d’une quantité impressionnante de tresses coupées sur le crâne de leurs prisonnières ou de leurs femmes. Alors que la société comanche était traditionnellement non capitaliste, ces Big Men sont de véritables protocapitalistes. Leurs réseaux étendus de subalternes sociaux et l’accès privilégié aux moyens de production leur permettent d’échapper aux travaux domestiques. Spectaculairement riches, ils ont les moyens de paraître désintéressés, de se soucier du bien-être du groupe en étant généreux en femmes et en chevaux. De cette manière, ils assoient leur autorité morale et leur pouvoir politique et, devenus un réel facteur de stabilité du groupe, ils peuvent songer à fonder leur propre ranchería.

Nord

« Tuer plus qu’on en avait besoin, ç’aurait été gaspiller le buff, ce qui n’était pas important ; ça gaspillait aussi des munitions, et ça, ça l’était. »

Frank Mayer

Dès 1780, le missionnaire morave David Zeisberger alertait ses contemporains à propos des nouvelles pratiques de chasse des Delawares : « En raison du commerce considérable des peaux, les cerfs sont avant tout abattus pour leurs peaux et la viande n’est utilisée que dans la mesure où les Indiens peuvent la consommer durant leur chasse. C’est pourquoi une grande partie de la viande est abandonnée dans les bois aux animaux sauvages. […] Comme un Indien tue de cinquante à cent cerfs chaque automne, on peut aisément comprendre pourquoi le gibier se raréfie [42. Le Middle Ground, ouvr. cité, p. 661.]. » Néanmoins, c’est au tournant du XIXe siècle que le processus s’accélère. Au sud de l’Indiana, dans l’Ohio et l’Illinois, les nouveaux arrivants américains s’emparent de tous les territoires possibles. Persuadés que ce qui se trouve dans la région appartient à qui veut bien s’en saisir, ils massacrent bisons, cerfs, ours et élans. Ceux qui échappent à la tuerie voient leur habitat naturel détruit. Les Blancs forcent également les Indiens à modifier leurs habitudes, à vivre dans des régions plus circonscrites ou à renoncer à la pratique du brûlis. Ces changements privent la faune de territoires libres où profiter d’un peu de répit, ainsi que de sources de nourriture [43. Ibid., p. 660.].

Dans les Grandes Plaines, les horse wars jouent un rôle critique dans le déclin du gros gibier, et notamment du bison. Le besoin insatiable en armes pousse les Indiens à la surexploitation des troupeaux, lesquels se voient privés des zones tampons séparant habituellement les tribus rivales, et donc de tout refuge. Dans les années 1840, le bison montre des signes alarmants d’épuisement sur les deux rives du Missouri, ouvrant une période de famines qui balayent les Indiens des Plaines [44. « The Rise and Fall of Plains Indian Horse Cultures », art. cité.].

Sud

« On le savait pas, alors, et si on l’avait su, on s’en serait pas fait pour autant, mais nous autres coureurs, on ouvrait le chemin aux éleveurs avec leurs immenses troupeaux et leurs pâturages illimités, plus tard aux sédentaires et plus tard encore aux drive-in, aux “hamburger palace”, aux clubs de femmes et à l’agriculture subventionnée. »

Frank Mayer

L’effondrement de l’empire espagnol, en 1821, entraîne la levée des limitations imposées par les autorités hispaniques : un raz-de-marée de négociants déferle sur les Plaines du Sud par la piste de Santa Fe, et des avant-postes commerciaux américains fleurissent un peu partout. Jusque-là, les Comanches se contentaient de satisfaire des besoins locaux immédiats avec le commerce de viande et de peaux de bisons. En moins d’une décennie, les bisons du territoire comanche se transforment en matière première commerciale, destinée aux marchés industriels lointains, et les troupeaux montrent rapidement des signes de surexploitation. Dans les années 1840, par exemple, les 11 470 Comanches, Kiowas, Cheyennes et Arapahoes tuent plus de 112 000 bisons par an, c’est-à-dire au moins 60 000 au-delà de la limite permettant aux troupeaux de se renouveler [45. « The First Phase of Destruction », art. cité. ]. En outre, les marchés sont friands du cuir fin et maniable des jeunes vaches de 2 à 5 ans, et les peaux les plus prisées sont produites en hiver, quand les fourrures sont les plus fournies. Or les vaches donnent leurs premiers veaux à l’âge de 3 ou 4 ans et sont en gestation de mi-juillet à avril…

Bientôt, les Comanches commencent à se sentir à l’étroit dans les Plaines. En 1830, les Américains votent l’Indian Removal Act qui force le déplacement des Indiens depuis l’est du Mississippi vers l’ouest. Les territoires comanches sont rapidement envahis par les Cherokees, Creeks, Chiskasaws et Choctaws. Des centaines de Delawares, Shawnees et Kickapoos sont installés au Texas pour servir de tampon contre les pillards. Les Comanches font alliance avec les Cheyennes et les Arapahoes, attirés quelques années plus tôt sur les Plaines du Sud par un climat plus hospitalier et la proximité des marchés du Nouveau-Mexique, pour continuer à exploiter les troupeaux texans [46. « The Rise and Fall of Plains Indian Horse Cultures », art. cité.].

Ces concessions reflètent l’affaiblissement de la position des Comanches au XIXe siècle, dû en grande partie à la pression toujours plus accrue sur leurs territoires, mais aussi à la raréfaction du bison dans les plaines. Acculé par la démultiplication des chasseurs, le grand mammifère est constamment perturbé dans ces migrations le long de la piste de Santa Fe. De plus, les zones tampons aux marges des Grandes Plaines ont disparu, le privant d’un havre traditionnel où les troupeaux pouvaient jadis se reconstituer. Au cœur des plaines, ce n’est guère mieux : à partir de 1825, on estime que d’entre 250 000 et 500 000 chevaux domestiques et plus de deux millions de mustangs sauvages concurrencent le bison sur près de 80% de son alimentation et sur ses besoins en eau. Il souffre aussi de maladies (anthrax, tuberculose et brucellose) introduites depuis la Louisiane dès 1800, ou transmises par les troupeaux domestiques du Texas [47. « Bison Ecology and Bison Diplomacy », art. cité.].

Le système économique des Comanches s’avère écologiquement précaire. La fin du petit âge glaciaire [48. Période climatique froide survenue en Europe et en Amérique du Nord du début du XIVe siècle et qui s’achèvera vers la fin du XIXe siècle.] et les dix ans de sécheresse qui commencent en 1846 leur portent un coup dont ils auront du mal à se relever. Privés de leur base de subsistance et incapables d’utiliser le pillage avec autant d’efficacité que par le passé, ils en sont réduits à se procurer de la viande de bœuf, des fruits et des vêtements sur les marchés. Quelques-uns se mettent à élever des moutons et des chèvres ; le tabou sur la consommation de poisson et les restrictions sur les volatiles sont levées. Les famines successives les poussent même à manger leurs chevaux. Sans doute près de 20 000 en 1840, les Comanches ne sont plus que 10 000 en 1850 [49. L’Empire comanche, ouvr. cité, p. 476.]. Leur société a certes su s’adapter à des changements extraordinaires, mais comme l’a écrit Dan Flores : « Deux siècles se sont avérés trop courts pour leur laisser le temps d’élaborer un système écologique viable autour du cheval […]. Certaines forces, telles le besoin des tribus d’étendre leur nombre et les bénéfices d’une participation au commerce de fourrures, allèrent à l’encontre de leur besoin de préserver les troupeaux de bisons. En outre, nombre des forces qui façonnèrent leur monde échappaient largement aux tribus des Plaines [50. « Bison Ecology and Bison Diplomacy », art. cité.]. »

En 1871, la demande en bœuf des grandes villes du Nord explose et le Texas, fort de ses cinq millions de têtes de bétail et du terminus ferroviaire de la compagnie Kansas Pacific à Abilène, rêve de saisir cette opportunité. Pour permettre l’avènement d’un capitalisme post-esclavagiste, il ne manque plus à l’élevage texan qu’un accès libre et stable aux herbages et aux voies naturelles des Plaines du Sud.

La survie même des Comanches, qui contrôlent encore largement les Plaines, gâche le rêve américain. Dès lors, l’état-major américain ne tarde pas à lancer une guerre totale contre eux, les privant d’abris et de moyens de subsistance, détruisant leurs camps hivernaux, leurs vivres et leurs troupeaux. Cette campagne militaire d’envergure contraint les Comanches à se déplacer sans cesse, bouleversant ainsi leur cycle de subsistance. Les Américains, qui ont longtemps misé sur la disparition du bison pour affaiblir leurs ennemis, passent à l’offensive en s’appuyant sur une infrastructure impressionnante basée à l’est. Un assaut crucial, la bataille d’Adobe Walls, a lieu en juin 1874, et les Comanches, vaincus et pratiquement sans ressources, rejoignent les réserves en masse. En 1867, de retour de Washington où il avait pu contempler les villes, les usines, les chemins de fer et les fermes à perte de vue, le chef comanche Paruasemena s’était déjà rendu à l’évidence : « Il est trop tard, l’homme blanc possède le pays que nous aimions et nous ne demandons plus qu’à errer sur la prairie jusqu’à notre disparition [51. Ibid., p. 518-519.]. »

Épilogue

« Ouais, on était devenus efficaces et économes au moment où y avait plus de raison de l’être. On est devenus efficaces trop tard. On avait appris le métier, mais on pouvait plus le pratiquer et ça, c’est toujours tragique. »

Frank Mayer

En 1870, les tanneurs de Philadelphie inventent un nouveau procédé chimique pour la transformation des peaux de bisons en un cuir industriel extensible permettant de fabriquer des courroies pour les machines. Les peaux, déjà très appréciées dans l’Est, voient leur prix exploser, et ce malgré une augmentation soutenue de l’approvisionnement. Cette innovation accélère l’exploitation industrielle du bison des plaines et précipite des milliers d’Américains en quête d’aventure et de profit vers l’Ouest. Ces coureurs de bisons bénéficient d’un support logistique important grâce au chemin de fer, qui assure le transport rapide de la marchandise, et à l’armée des États-Unis qui leur procure volontiers des munitions.

En sept ans de massacres, ils tuent quelque dix millions de bisons sur l’ensemble des Grandes Plaines. Le mammifère ne devra d’être sauvé de l’extinction totale qu’à l’action de quelques éleveurs passionnés, perçus à l’époque comme de sacrés illuminés tant les troupeaux semblent alors inépuisables. Une fois les prairies jonchées de cadavres pourrissants, les personnes les plus entreprenantes de l’époque empoisonnent les carcasses pour piéger les charognards venus s’en repaître. Les ossements, quant à eux, servent à alimenter l’industrie des fertilisants. Décidément, tout est bon dans le bison.

by jefklak | 10 avril 2017 | Selle de ch’val

Quel point commun entre un cochon élevé à la chaîne par l’industrie agroalimentaire, une professeure de musique en collège, une brebis paissant dans les alpages et un directeur des services vétérinaires pendant la crise de la vache folle ? Tous travaillent. Partant de là, se pose la question de leurs conditions de travail et de leur rapport à cette activité.

Jocelyne Porcher, éleveuse de brebis devenue sociologue, étudie les relations de travail entre humains et animaux d’élevage. Lise Gaignard est psychanalyste et chercheuse en psychodynamique du travail[2. Chroniques du travail aliéné, 2015, éditions D’une.]. Elle s’intéresse non pas à la « souffrance » ou au « bien être », mais plutôt à « la construction psychique liée à l’activité de travail ». Elles confrontent ici leurs manières de penser cette activité particulière qui lie humains et animaux plus souvent qu’on le croit.

Cet article est le deuxième d’une série de six publications issues du troisième numéro de Jef Klak, « Selle de ch’val », et publiées en ligne à l’occasion de la sortie du nouveau numéro, « Ch’val de course ».

Télécharchez l’entretien en PDF.

Sur quoi travaillez-vous et comment vous êtes-vous rencontrées ?

Jocelyne Porcher : J’ai été éleveuse de brebis puis j’ai dû arrêter. À 33 ans, j’ai repris un cursus de formation et j’ai obtenu un brevet de technicien agricole et un BTS Productions animales. Lors d’un stage, je me suis retrouvée dans une porcherie industrielle. La rencontre avec la violence productiviste a été un choc. Plus tard, quand je suis arrivée à l’Inra (Institut national de la recherche agronomique) pour un stage d’ingénieur agricole, j’ai découvert les recherches sur le « bien-être animal » : mettre des vaches dans des labyrinthes, infliger des chocs électriques à des moutons pour prouver leur capacité à anticiper… J’ai pu constater que les chercheurs sur le « bien-être animal » ne connaissaient ni les animaux, ni les éleveurs – qu’ils méprisaient ouvertement –, ni même l’élevage. Seules semblent compter leurs petites manip’, leurs publications scientifiques et leur place dans le monde académique. C’est en travaillant avec eux que j’ai décidé de devenir moi-même chercheuse, pour servir d’autres intérêts que ceux de l’agro-industrie. J’ai d’abord travaillé sur l’attachement entre éleveurs et animaux, ce lien formidable observé lors de mon expérience d’éleveuse, mais c’est surtout la souffrance des éleveurs qui ressortait de mes études et donc, j’ai cherché à la comprendre.

Lise Gaignard : Je suis pour ma part psychanalyste et j’ai travaillé dans des cliniques pratiquant la psychothérapie institutionnelle[3. La psychothérapie institutionnelle est une théorie et une pratique thérapeutique en institution psychiatrique qui met l’accent sur la désaliénation, la dynamique de groupe et la relation entre soignants et soignés. Selon celui qu’on considère comme son fondateur, François Tosquelles, la psychothérapie institutionnelle « marche sur deux jambes : Karl Marx et Sigmund Freud », qui permettent de penser ensemble les deux aliénations, l’une psychopathologique, l’autre sociale.]. Pendant la crise de la vache folle, au début des années 2000, j’ai été sollicitée sur la « souffrance au travail » – comme ils disent – des directeurs des services vétérinaires (DSV). Ils n’arrivaient pas à organiser les abattages de troupeaux ; cela leur faisait des cauchemars. Ils s’étaient dit qu’une psychanalyste, c’était bien, pour leur enlever les cauchemars.