by xavier | 27 novembre 2017 | Culture de base, Terrains vagues

Traduit de l’anglais (États-Unis) par Paulin Dardel

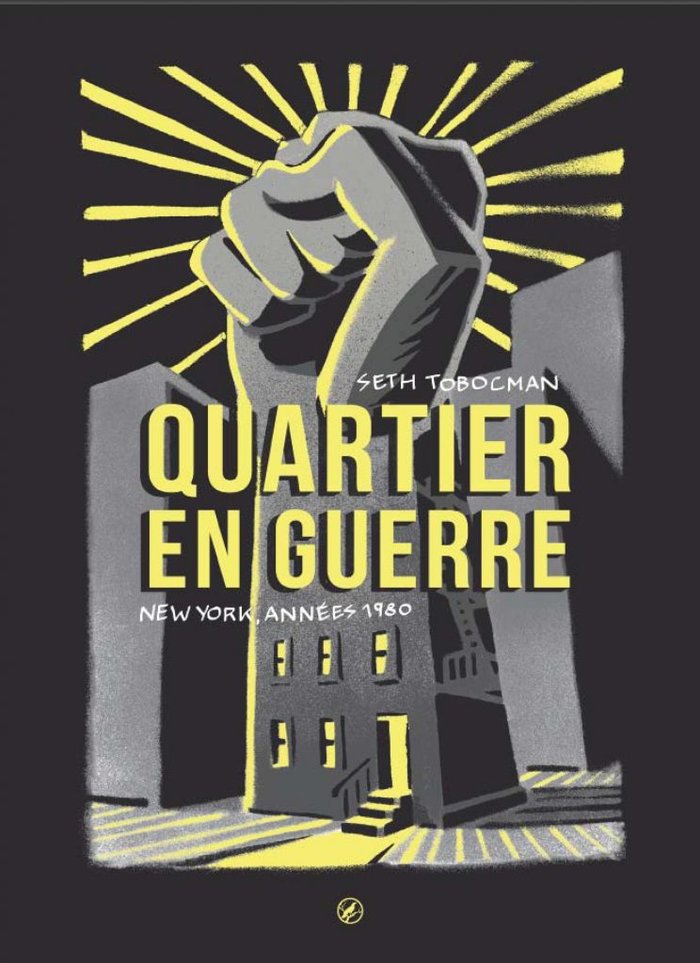

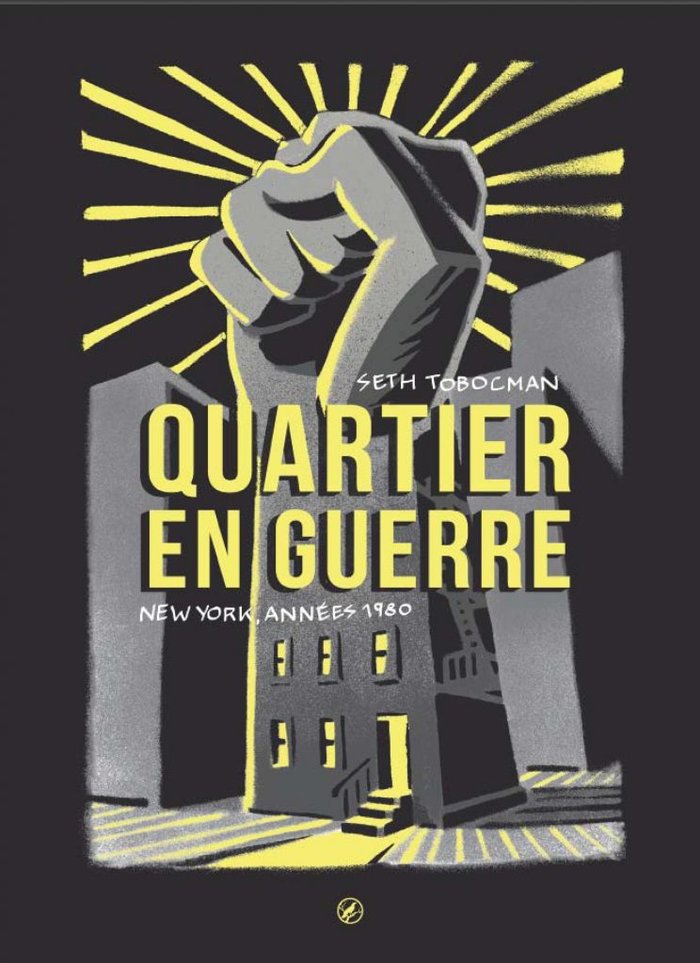

1988. Des émeutes éclatent dans le quartier populaire du Lower East Side à New York pour protester contre la hausse des loyers. Cette résistance à la spéculation immobilière et à la guerre aux pauvres de l’État marque le point de départ d’une occupation d’un parc pendant trois ans, à deux pas de Wall Street. Sans-abri, squatteurs et squatteuses occupent des immeubles vacants dans tout le quartier. Dans sa bande dessinée Quartier en guerre (CMDE, 2017), Seth Tobocman raconte de l’intérieur ce que veut dire lutter, avec toutes les contradictions qu’on tait souvent dans les milieux concernés. Historien ? Militant ? Romancier ? Tobocman, qui n’a jamais connu ni gloire ni fortune, dit avoir tout puisé des comics, et vouloir rester un auteur de BD, pas plus que ça. Entretien autour de son œuvre singulière et de ce que bande-dessiner veut dire.

Télécharger l’article en PDF.

[new_royalslider id=”7″]

Comment es-tu devenu auteur de bande dessinée ?

Enfant, un professeur m’a dit un jour que mes gribouillis ne ressemblaient à rien. Je lui ai répondu que c’était un train, car il y avait une sorte de mouvement dans le trait, et que ça ressemblait à celui des trains qui passaient devant chez moi. Mon professeur n’en a pas démordu : « Ce n’est pas un train. » Et j’ai commencé alors à me poser cette question : qu’est-ce qui fait que des coups de crayon représentent quelque chose ou pas ?

Comme dans beaucoup de familles juives américaines des années 1960, j’ai passé un an en Israël. Je connaissais au mieux dix mots d’hébreu et trente mots d’anglais, je ne pouvais parler avec personne, et j’ai donc passé beaucoup de temps à dessiner. À l’école élémentaire, de retour aux États-Unis, j’étais meilleur en dessin qu’en n’importe quoi d’autre.

Puis, j’ai commencé à lire des comics de chez Marvel et à les recopier de façon obsessionnelle pour les mêmes raisons que les autres garçons, j’imagine : ils sont le symbole des bagarres de l’école, des intimidations ou de tous les trucs fous qui arrivent aux enfants. Ils étaient une échappatoire de la réalité et des pressions quotidiennes, parce que les super-héros gagnent leurs combats, alors que dans la vie, en général, tu les perds.

Avec mon ami d’enfance, Peter Kuper , nous sommes enfin allés à notre première convention de bande-dessinée : la Detroit Triple Fan Fair. Je me souviens d’un débat où Jim Steranko, Vaughn Bode, Jeff Jones, Bernie Wrightson [2. Auteurs classiques du comics états-unien (Marvel, DC), énormément lus par les enfants fans de super-héros à l’époque.] disaient que la BD devait être transformée et devenir une forme d’art. Étant encore trop jeune, je n’y ai pas compris grand-chose, mais je me rappelle avoir été très impressionné par Jeff, Bernie et Vaughn s’apprêtant à repartir à New York : tous tassés dans une petite Volkswagen, visiblement sans le sou (ils avaient la vingtaine) mais très heureux d’être des auteurs de bande dessinée. Je me suis alors dit que c’était ça que je voulais devenir.

Ni Pete ni moi n’avons fini l’université. J’avais déménagé à New York, et je l’ai imité en suivant les cours du Pratt Institute [3. L’une des principales écoles d’arts des États-Unis.] à mi-temps et travaillant pour l’industrie du livre durant l’autre moitié. Puis, nous avons lancé notre magazine, World War 3 Illustrated [4. Voir l’encadré.]. J’ai commencé à chercher le genre de bande dessinée que je voulais faire en tant qu’adulte, car j’en avais soupé des super-héros, qui me donnaient l’impression de lire et relire toujours la même histoire.

J’ai été pas mal inspiré par le livre Spasm de Jeff Jones (1973) : une série d’histoires courtes de trois ou quatre pages qu’il avait publiées lui-même. Ses allégories ouvraient à des enjeux philosophiques plus larges qui m’ont vraiment impressionné. D’autres rencontres se sont révélées fructueuses, comme celle avec Harvey Pekar [5. Scénariste rendu célèbre et influent avec sa série autobiographique American Splendor, Ça et là, Paris, 2009-2011 (3 vol.).], qui m’avait fait découvrir Prisonnier sur la planète Enfer d’Art Spiegelman [6. Que l’on peut lire dans Maus, Flammarion, Paris, 1998.] quand j’étais au lycée. Plus tard, j’ai été très touché par Edward Munch, Frans Masereel, Lynd Ward, sur lesquels je me suis penché via Eric Drooker [7. Eric Drooker est l’auteur de deux magnifiques romans graphiques sans paroles : Flood, Tanibis, Lyon, 2009 ; Blood Song, Tanibis, Lyon, 2010. Il signe également Subversions, L’Échappée, Paris, 2007.].

Spasm, Jeff Jones.

Spasm, Jeff Jones.

Pourrais-tu nous raconter un peu plus l’histoire de ce quartier dans lequel tu habites et où se déroule ton œuvre Quartier en guerre, le Lower East Side de Manhattan ? C’est là que tu as commencé à militer ?

Effectivement, mon premier acte militant a été de faire partie du comité des locataires de mon immeuble, dont j’étais le plus jeune membre. Nous avons mené une grève de loyer contre une augmentation voulue par notre propriétaire et sommes allé⋅es jusqu’au procès qui nous a donné raison.

Dans les années 1950, les banlieues ont été construites pour permettre à la classe ouvrière blanche américaine d’améliorer ses conditions de vie. Des prêts étaient accordés à des taux avantageux pour l’achat de maisons. Un flux massif de Blanc⋅hes s’est déplacé vers ces banlieues, et des Noir⋅es sont venus du Sud des États-Unis pour habiter dans les logements devenus vacants, et fuir l’incroyable violence dont ils et elles étaient victimes. Le centre-ville de New York comptait de plus en plus de Noir⋅es, d’Hispaniques et de moins en moins de Blanc⋅hes ; et ces nouvelles communautés ont acquis un pouvoir politique.

En même temps, la communauté contre-culturelle a elle aussi grossi et s’est établie dans les quartiers du centre où la vie était moins chère – les hippies dans le Lower East Side à New York, ou dans Haight-Ashbury à San Francisco –, si bien que ces lieux sont devenus des poches de résistance. À la fin des années 1970, l’État a fini par dire : « D’accord, vous ne nous aimez pas, eh bien nous non plus. On ne va donc plus rien investir pour vos communautés – on ne va plus ramasser les ordures, on va arrêter d’entretenir des casernes de pompier, etc. » Une promesse qu’ils ont tenue, pour une fois.

En 1979, quand j’ai déménagé dans le Lower East Side, quelqu’un a été poignardé sur le parvis de mon immeuble. Un marché de la drogue se tenait en plein air, et les gens faisaient la queue pour leur dose d’héroïne au coin de ma rue, aux yeux de tou⋅tes. La police le tolérait, mais les habitant⋅es de l’immeuble ne pouvaient pas le supporter. Un soir, un mec me saute dessus et tente de me voler. Un homme se pointe, met sa main dans la poche de sa veste et dit à l’agresseur : « Je suis un flic en civil, j’ai un flingue dans ma poche, alors tu ferais mieux de dégager. » Il s’exécute sans demander son reste. Le gars qui m’a sauvé se retourne et il s’avère qu’il ne s’agissait pas du tout d’un flic en civil, mais de mon voisin…

Les conditions de vie en ville se dégradaient, et le Lower East Side était plein d’immeubles abandonnés, de terrains vagues, de bâtiments brûlés ou très mal entretenus. Les immeubles avaient été brûlés par les propriétaires eux-mêmes pour récupérer l’argent de l’assurance, la coopération entre la police et les criminels était de notoriété publique. Malgré la violence ambiante, de nombreuses personnes continuaient à vouloir y vivre et survivre, notamment parce que ce n’était pas cher – je payais par exemple 150 dollars par mois pour un trois pièces.

Tout cela a jeté les bases d’un nouvel impératif : « Nous devons redévelopper ce quartier. » Les communautés commençaient à se vider, les bâtiments aussi, et les loyers augmentaient. Du point de vue des habitant⋅es du quartier qui avaient besoin de vivre là – des personnes noires, hispaniques, des immigré⋅es d’Europe de l’Est et des gens issus des contre-cultures –, cela revenait à se faire mettre dehors. Ces personnes n’allaient pas profiter des transformations du quartier, contrairement à l’État qui pourrait profiter de l’augmentation des taxes et de la valeur immobilière.

Ce qui m’horrifie, c’est de voir que, depuis, le processus de gentrification expérimenté à l’époque dans le Lower East Side a été érigé en modèle, et exporté en d’autres lieux avec grand succès par les promoteurs, le gouvernement et les investisseurs – à Brooklyn, dans le Bronx, à Cleveland, Pittsburgh, etc. Mais, en même temps, des formes de résistance ont commencé à germer, dont le mouvement des squats. Les immeubles étaient occupés avant que les investisseurs ne se chargent de nous les prendre.

Kill City / Lower East Side / Ash Trayer

[new_royalslider id=”6″]

Ash Thayer, née en 1973, est une artiste photographe. Au début des années 1990, elle emménage à New York pour ses études et se trouve confrontée à un problème partagé par beaucoup : la crise du logement. Elle découvre alors la communauté de squatteurs du Lower East Side de Manhattan, qu’elle ne quittera pas pendant une décennie et documentera par ses photos réalistes et amicales. Le résultat de ce travail est compilé en 2015 dans un livre, Kill City: Lower East Side Squatters (1992-2000), images témoin d’une vie aux marges du rêve américain.

Consulter le très beau et riche site Internet d’Ash Thayer ici.

L’art jouait-il un rôle dans ces transformations ? Comment alliais-tu ta pratique artistique à ces luttes contre les processus de gentrification ?

Dans le cadre de ma pratique d’illustrateur, je suis entré en contact avec les membres de Political Art Documentation/Distribution [8. Groupe d’artistes-activistes actif de 1980 à 1986 qui proposait des voies alternatives à l’art institutionnel, par la publication d’un journal et par l’organisation rencontres mensuelles et de manifestations qui intégraient des éléments visuels très frappants, entre autres. ], dont Lucy Lippard [9. Écrivaine, activiste et artiste new-yorkaise (1937-), membre du Political Art Documentation/Distribution. ], et avec d’autres groupes d’artistes intéressé⋅es par la politique et l’art de rue. Au même moment, des illustrations dans World War 3 Illustrated nous ont mis en porte-à-faux avec le Pratt Institute. Les enseignant⋅es là-bas ne considéraient pas l’art comme politique, et voyaient encore moins la bande dessinée comme de l’art.

J’ai découvert tous ces artistes qui, via l’art de rue ou le graff, cherchaient à s’émanciper de la notion de « l’art pour l’art », de « l’art comme abstraction », et de « l’art hors de la société ». C’était l’époque où Keith Haring commençait à peindre dans la rue. Il y avait quelque chose qui s’appelait « The Shadow Project », tout droit sorti de la tête d’un Australien inspiré par les ombres laissées sur le sol par les personnes tuées lors de l’explosion d’Hiroshima. Il a donc commencé à peindre des ombres dans la rue, partout, afin de participer à sa manière aux luttes antinucléaires. L’art acquérait ainsi une fonction sociale et politique. Tu n’as pas besoin d’aller dans un musée, de payer : c’est là, devant toi.

Une scène artistique de l’East Village a rapidement gagné en visibilité. Or, même si on y cherchait à s’émanciper des logiques habituelles de l’art, il n’a pas été si facile de les combattre. Basquiat, par exemple, commence comme un artiste de graff, comme un artiste populaire, mais il est immédiatement récupéré par les galeries et, sans qu’on ait le temps de dire « ouf », il fait la une du New York Magazine, portant ce costume italien hors de prix. Ce jeune gars d’une vingtaine d’années, immensément riche, a créé une « ruée vers l’art de l’East Village », et des tonnes de galeries ont ouvert dans le Lower East Side, majoritairement sponsorisées par le marché de l’immobilier. En louant des locaux commerciaux à 500 dollars par mois, elles ont vite fait augmenter la valeur de la propriété et, un an plus tard, le loyer doublait, la personne qui gérait de la galerie ne pouvait plus payer, et était remplacée par quelqu’un⋅e d’autre. La question se posait très sérieusement : en tant qu’artiste allions-nous prendre part, ou pas, à la gentrification en cours ?

Quels ont été tes rapports avec cette nouvelle scène artistique ?

Au début j’ai moi-même exposé plusieurs fois dans ces petites galeries, ce qui m’a valu de sacrées engueulades avec des gens de ma rue. Mais au bout d’un an, je me suis rendu compte que j’étais contre ce merdier. Il y avait une ligne de démarcation entre les différents artistes, y compris à l’intérieur de la rédaction de World War 3 Illustrated. Je me suis dit qu’être illustrateur serait une façon plus propre de gagner ma vie. Quand je ne pouvais pas gagner assez d’argent en tant qu’illustrateur, je bossais sur des chantiers, je faisais des déménagements, j’étais serveur… tous ces boulots merdiques.

Je me suis retrouvé à dessiner pour la scène squat, et une chose en amenant une autre, j’ai finalement vécu en squat et suis devenu militant. On me disait : « Si tu sais dessiner, tu sais organiser une manif ! » Je me suis mis à organiser des manifs et, une vingtaine de fois, j’ai fini au poste !

Les habitant⋅es cherchaient surtout à changer l’usage de l’espace public. Dans les années 1970, il existait une culture de la rue très vivace dans le sud de Manhattan. En gros, tu pouvais traîner toute la nuit dans les parcs. Les règles de la Ville voulaient que les parcs ferment à minuit, mais ce n’était jamais appliqué. Or à un moment donné, ils ont décidé de le faire, ce qui n’a pas été sans provoquer des remous.

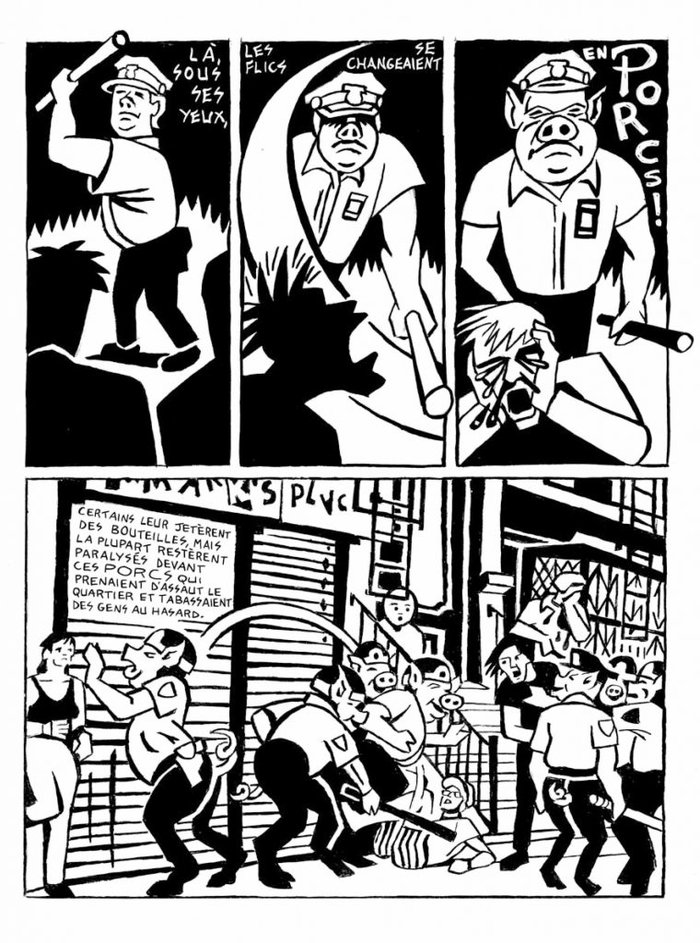

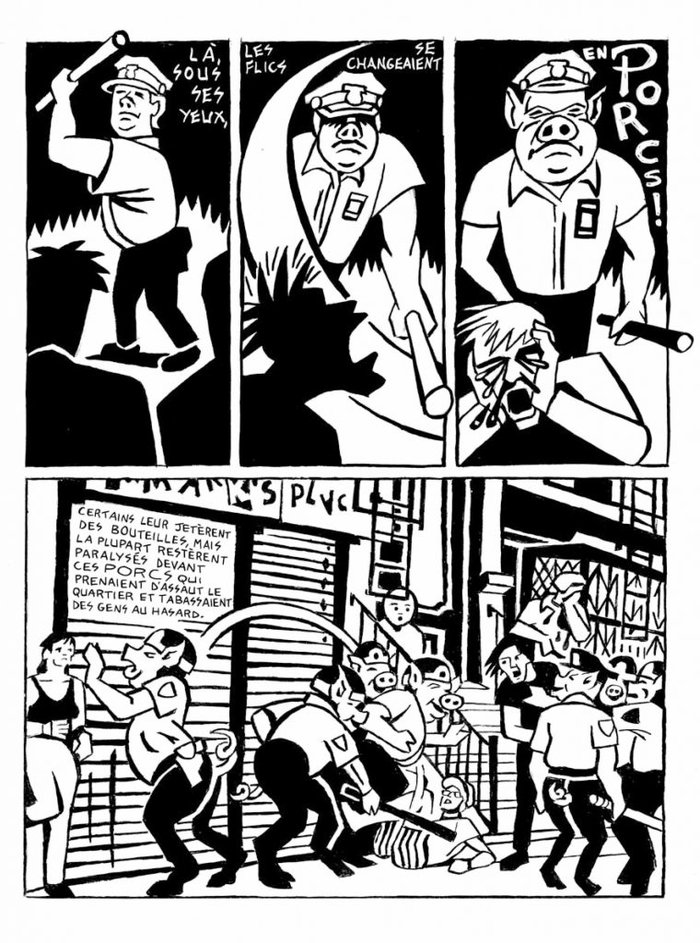

En août 1988, ils ont imposé un couvre-feu sur le parc de Tompkins Square, et ça a mis le feu aux poudres. La police est venue et nous a tabassé⋅es, ainsi que toutes celles et ceux qui étaient dehors pour protester contre cette nouvelle réglementation, ce qui a provoqué des émeutes. Tout le voisinage s’est finalement mobilisé contre ce couvre-feu et les violences policières, si bien que le maire a dû reculer.

Et tu commençais déjà à documenter cette histoire, celle du Lower East Side, celle des squats, ou c’est venu plus tard ?

C’est venu plus tard. Le travail que j’ai fait dans les années 1980 était politique et pas documentaire ni journalistique. Je n’amenais pas mon carnet de croquis en manif, je ne dessinais qu’une fois rentré chez moi. Je ne prenais pas de photos, car il y avait suffisamment de bon⋅nes photographes qui faisaient ce travail. J’envisageais pour ma part les choses d’un point de vue plus symbolique ; on retrouve cela dans mon premier livre, You Don’t Have to Fuck People Over to Survive [10. Ak Press, Oakland, 2009 (rééd.).].

J’ai été membre de la Umbrella House [11. Squat du Lower East Side dans lequel Seth Tobocman a habité. Il raconte cette expérience, avec ses hauts et ses bas, dans Quartier en guerre.] pendant cinq ans. Cette période a été très difficile non pas à cause de la pression continuelle de la police (ça, c’est le plus évident, et on se glorifie bien trop de notre résistance sur ce plan seulement) ; ce qui a été vraiment dur, c’est de réussir à nous entendre entre nous. Quand tu es toi-même dans un sale état – car, soyons honnêtes, personne ne choisit d’être anarchiste si tout va très bien, ce sont les gens mécontents qui le deviennent ! –, il n’est pas évident que tout fonctionne à merveille. Mon nez a été cassé deux fois, la première par les flics, la seconde par un autre militant.

J’étais persuadé d’être un chic type, mais ce n’était pas forcément le cas. Quand j’y repense, je comprends pourquoi certaines personnes ont pu m’en vouloir : j’étais insensible à leurs besoins, autant qu’elles aux miens. C’est devenu trop dur pour moi, au point que je suis parti, j’ai rendu mon espace, mes clés.

Au bout de toutes ces années, je me suis retrouvé avec une histoire à raconter. Il y avait des personnages singuliers, non pas des allégories ni des catégories sans visages, mais des individus bien réels. Cela m’a forcé à écrire des récits plus traditionnels. À ce moment-là, j’étais très marqué par le travail de David Lloyd et Alan Moore, V pour Vendetta et les Watchmen. D’un point de vue graphique, j’adorais que David Lloyd soit si ennuyeux – avec son découpage régulier de la planche souvent en neuf cases et son style de dessin sobre –, il se contentait de raconter une histoire. Je me suis dit que moi aussi, je pouvais en raconter une, celle des squats des années 1980 telle que je m’en souvenais, telle qu’elle s’était déroulée. Et c’est comme ça qu’est né Quartier en guerre, qui est à la fois un travail de journaliste – car je me fondais sur des entretiens avec des gens – et une autobiographie – car je racontais mes souvenirs.

Au départ, voulais-tu défendre ta vision de l’histoire ?

C’est une question très pertinente. Le point de vue de ce livre est plus ou moins celui que j’avais à l’époque, même si j’ai essayé d’écouter la version des autres. Si le récit de quelqu’un⋅e allait à l’encontre de ma mémoire, je privilégiais ma version. Certainement de façon injuste. Il y a une note de revanche dans ce livre. Si je l’avais écrit quelques années plus tard, il aurait été sans nul doute bien différent. Mais, d’un autre côté, mes souvenirs auraient été encore plus évanescents.

Aussi, à l’époque où ce livre est sorti, je m’attendais à ce que des tonnes de livres paraissent sur le sujet ; c’est pourquoi il y a des événements que je laissais le soin à d’autres – plus proches, mieux renseigné⋅es – de documenter. Mais, en 1999, quand le livre a paru, c’était le seul sur le sujet ! Aujourd’hui encore, il n’y en a pas beaucoup. Je signale quand même Ours to Lose d’Amy Starecheski, une histoire orale de ces luttes.

Aujourd’hui, comment travailles-tu quand tu fais des reportages, à l’instar de ceux compilés dans ton livre Disaster and Resistance [12. Ak Press, Oakland, 2008.] ? Te considères-tu comme un journaliste d’investigation ?

Je recours aux mêmes techniques que dans Quartier en guerre, c’est-à-dire que je m’entretiens avec des gens, je prends des photos, dessine des croquis. Ça a particulièrement été le cas à la Nouvelle-Orléans après Katrina [13. Cette enquête a donné lieu à un reportage sur l’expulsion des classes populaires noires du quartier du 9th Ward à la Nouvelle Orléans, « Fenced Out », Disaster and Resistance, ouvr. cité.]. J’ai commencé à intégrer du réalisme et à me considérer plus comme un journaliste que comme un militant. Mais je n’ai jamais voulu être objectif. J’ai commencé en publiant mon propre magazine – d’ailleurs je continue –, je ne travaille pas pour les médias de masse, alors mon impact est très limité. Et j’ai toujours compris que mon rôle était justement d’être hautement subjectif et critique, de soutenir des propositions politiques. Pourquoi vouloir être objectif ? Comment un dessin pourrait-il l’être, quand tout est filtré par l’œil du dessinateur ou de la dessinatrice ?

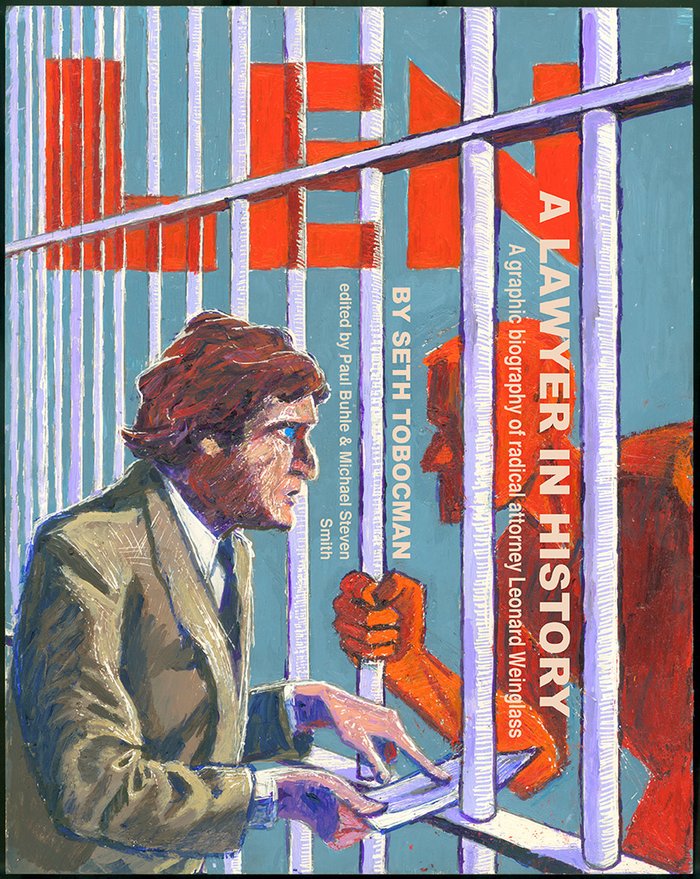

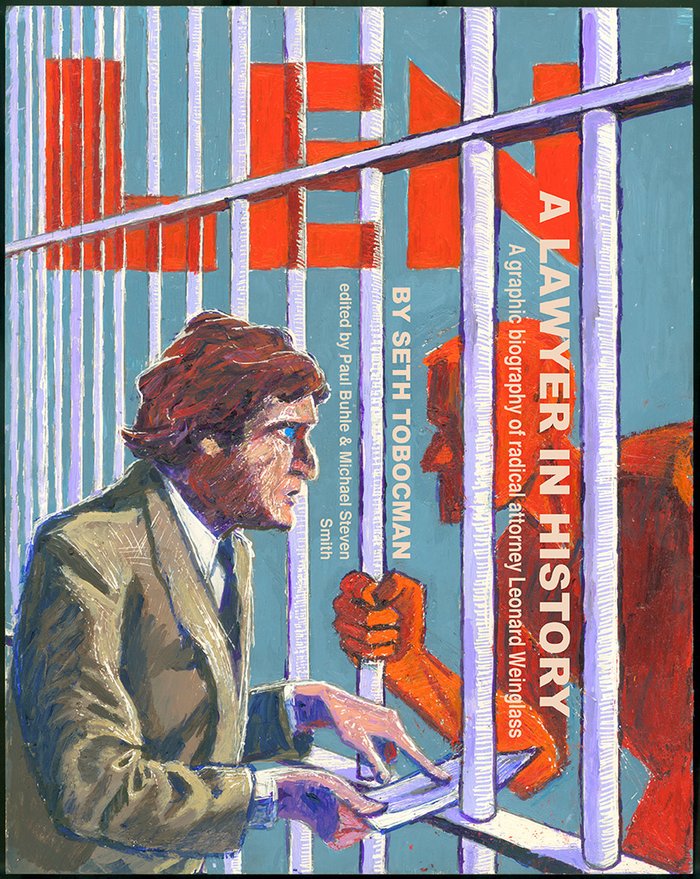

Maintenant que tu as publié cette biographie graphique historique de Leonard Weinglass, Len, te considères-tu aussi comme un historien ?

Je trouve qu’être auteur de bande dessinée est suffisant ! Je n’aime même pas le terme de « roman graphique ». Moi, ce que j’ai appris vient des Marvel comics de Jack Kirby [14. Jack Kirby (1917-1992) a créé de nombreuses séries chez Marvel (X-Men, Les Quatre Fantastiques, L’Incroyable Hulk…).] ! J’applique simplement cela à d’autres matériaux. L’histoire et la politique sont au cœur de mes récits, mais je reste un auteur de bande dessinée.

Len est une commande qui m’est parvenue par le biais de Paul Buhle [15. Paul Buhle est un professeur d’art et scénariste de bande dessinée, auteur et coordinateur de nombreux ouvrages, parmi lesquels : Paul Buhle, Mike Konopacki, Howard Zinn, Une histoire populaire de l’Empire américain, Delcourt, Paris, 2014 ; Paul Buhle et al., Bohemians, Nada, Paris, 2016.], qui a le don de mettre en lien des gens des milieux de gauche qui ont des projets et ceux qui ont les moyens de les financer. L’idée était de réaliser un livre sur Leonard Weinglass, l’avocat de nombreux procès célèbres des années 1960 à 1990 : Daniel Ellsberg [16. En 1971, il envoie au New York Times les fameux Pentagon Papers qui rendent publique la stratégie américaine au Viêt Nam. Il sera poursuivi, jugé et finalement acquitté, sans que les faits qu’il a permis de dévoiler ne soient reconnus avant cette année.], Chicago Seven [17. Les Chicago Seven étaient sept prévenus (Abbie Hoffman, Jerry Rubin, David Dellinger, Tom Hayden, Rennie Davis, John Froines, et Lee Weiner) accusés de conspiration, incitation à la révolte, et d’autres charges, en rapport avec les manifestations qui s’étaient déroulées à Chicago, lors de la Convention démocrate de 1968. Un huitième homme, Bobby Seale, dirigeant des Black Panthers et faisant initialement partie de ce groupe, fut jugé séparément lors du procès. ], les Cuban Five [18. L’affaire des espions cubains concerne cinq officiers de renseignement de Cuba arrêtés pour espionnage aux États-Unis en 1998. ], des personnes autochtones, etc. Weinglass a sauvé le cul à un paquet de monde, tout en restant quelqu’un de très humble et travailleur.

Il a fallu négocier pour ce livre, car je devais remplir la commande, mais je n’allais pas écrire des mensonges pour autant. Ils voulaient que je reste loin de sa vie personnelle, mais j’ai par exemple montré qu’il était polyamoureux. Cela ne me scandalise pas, mais choque encore des gens de sa génération.

Mon travail est habituellement concentré sur l’histoire des gens, mais ce livre parle plus des affaires dont s’est occupé Leonard Weinglass. J’ai aimé me plonger dans l’histoire de ces procès, relire les sources premières et voir quels usages ma génération peut en faire aujourd’hui. J’ai adoré parler d’Abbie Hoffman, qui était une de mes idoles quand j’étais plus jeune, bien que je ne sache de lui que ce que je voyais à la télé – ils ne faisaient que « beeper » ses paroles, ce qui le rendait fascinant. J’ai adoré rencontrer Daniel Ellsberg et découvrir à quel point c’est une personne magnifique. Ou m’entretenir avec Karen Simmons, et l’entendre me raconter comment elle avait sauvé son mari, Jimi Simmons [19. Indien Muckleshoot accusé en 1979 d’avoir tué un gardien de prison où il était enfermé. Il fut condamné à mort avec son frère, mais finalement acquitté après plus de deux ans passés au mitard et le suicide de son frère. ], de la peine capitale. Elle m’a raconté leur cérémonie de mariage autochtone avec des détails que je ne suis vraiment pas censé connaître… ni raconter !

Il y a une histoire courte qui, dans ton travail, est tout à fait originale. Il s’agit d’« Edith en flammes » [20. Il y raconte le décès de sa mère. « Edith en flammes », dans Demain les flammes, no 2, 2017.], la plus autobiographique et personnelle que je connaisse de toi. Te sens-tu à l’aise pour en parler ?

C’est une situation à laquelle, comme d’autres, j’ai été confronté : ma mère avait besoin de moi pour l’aider à s’occuper de mon père malade. Mon père est atteint Parkinson à un stade avancé ; à ce moment-là, ma mère, décédée depuis, a un cancer du foie. Alors, je me retrouve bloqué en Floride avec mon père, ma mère, et rien à faire. Quand je les dessine, ça ne les dérange pas, je remplis donc des carnets. Mes ami⋅es me conseillent de prendre des notes, ce que je fais.

« Edith en flammes » a été pensé comme un chapitre d’un livre sur l’histoire de mon père. Mais je ne me sens pas de l’écrire tant qu’il est encore en vie. Et Parkinson est une maladie très très lente. Dans ma famille, il y a eu de nombreux débats sur le fait d’abréger ou non sa vie. Il semble qu’on ait choisi le chemin le plus long. Notre génération est la première à se confronter aussi massivement à cette question délicate, ce qui explique pourquoi on est encore incapables de la gérer. Et je voulais parler de cette difficulté qu’on a, en tant que famille, à affronter la mort.

Que pense ta sœur du fait que tu écrives cette histoire ?

Quand nous étions avec les croque-morts, ils ont essayé de nous enfler. En gros, ma mère avait obtenu un contrat pour les enterrer elle et mon père. Mais au moment de mourir, elle était trop faible pour signer. Nous nous sommes rendus compte qu’il y avait une clause du contrat stipulant que s’il n’était pas signé avant la mort de la personne, les prix doublaient. On est donc assis en face des croque-morts qui nous racontent que, parce que nous n’avons pas imité la signature de notre mère avant son décès, les prix vont doubler. Ma sœur dit : « Je suis avocate, je ne peux pas falsifier de signature. » Alors ils doublent le prix. Ils devaient s’attendre à ce que nous soyons comme de nombreuses personnes dans ce cas-là, accablées par la douleur, prêtes à accepter n’importe quoi. Mais ma sœur ne se démonte pas : « Mon frère est un auteur de bande dessinée qui travaille pour le New York Times. Vas-y, Seth, dessine-les ! Dessine-les ! » Ils ont pris peur et sont revenus sur leurs propos.

Cette histoire doit être écrite, et ma sœur veut que je le fasse. Ceci dit, elle ne m’a jamais rien dit à propos de « Édith en flammes ». Elle l’a lu, mais n’en a fait aucun commentaire, ce qui veut probablement dire qu’elle n’a pas aimé.

World War 3 Illustrated

Une revue de bande dessinée politique

« En 1979, Ronald Reagan se dirigeait vers le Bureau ovale avec un doigt sur la gâchette qui le démangeait. Nous étions alors des étudiants en art à New York, et l’envie nous démangeait d’exprimer une forme de rébellion contre la voie qu’empruntait notre pays. […]

Nous n’avons pas commencé World War 3 Illustrated avec un manifeste formel ; nous voulions simplement créer un foyer pour les bandes dessinées politiques et les commentaires de nature artistique que nous voyions sur les murs de New York. C’était la première fois que des reportages et des articles sur la situation politique locale, nationale et internationale prenaient la forme de la BD. Ce travail allait de pair avec notre volonté d’ébranler le statu quo et de conserver des traces de ces formes d’expression. Les années 1980 étaient tellement conservatrices que publier ce magazine a été comme lever un drapeau. Toutes sortes de gens se sont rangés derrière lui : punks, peintres, graffeurs et graffeuses, anarchistes, photo-journalistes, féministes, squatteurs et squatteuses, prisonnier·es politiques et personnes malades du sida. Tous ces gens-là interagissaient et s’éduquaient mutuellement, enrichissant la valeur artistique et politique de la revue. Si nous avions écrit un manifeste, voilà à quoi il aurait pu ressembler : “Si vous voulez rassembler des gens pour que ce monde-ci soit meilleur, publier votre propre magazine est un bon point de départ.”

D’une certaine façon, World War 3 Illustrated représente un échantillon du type de société que nous aimerions voir – où des personnes d’origines différentes, d’orientations sexuelles différentes et aux capacités variées mettent leurs forces en commun pour créer quelque chose qui profite à tout le monde. […]

Depuis ses débuts, Wolrd War 3 Illustrated a servi de forum pour des artistes afin de documenter une histoire souvent ignorée, mais c’est surtout durant les périodes de crises qu’elle a prouvé son utilité – des émeutes de Tompkin’s Square Park dans les années 1980 jusqu’à l’opposition à la guerre du Golfe, en passant par la reconstruction de la Nouvelle-Orléans, les Printemps arabes et le mouvement Occupy. Au lendemain du 11 Septembre, quand les médias de masse ne souhaitaient pas publier de voix qui s’opposaient à la guerre, la revue a été un des seuls endroits où les artistes pouvaient exprimer leurs opinions. »

Traduction de l’introduction à l’anthologie de la revue World War 3 Illustrated (PM Press, 2014)

La revue a publié des auteur⋅es tel⋅les que : Art Spiegelman, Spain Rodriguez, Mac McGill, Sue Coe, Eric Drooker, Sabrina Jones, Sandy Jimenez, Fly et des centaines d’autres.

Site officiel : www.ww3.nyc

by xavier | 20 novembre 2017 | Bout d’ficelle, Genre rage

Illustrations par Maud Guély

Apparence et style vestimentaire riment-ils avec pure futilité ? L’œuvre et la vie de Frida Kahlo affirment l’inverse. Tout au long de sa carrière, l’artiste mexicaine a joué de sa propre image comme d’un véritable langage. C’est notamment en exposant ses propres meurtrissures corporelles et ses choix vestimentaires au moyen d’autoportraits qu’elle a sublimé/mis en scène ses écueils biographiques, et développé un discours politique questionnant la féminité ou la culture indigène de son pays.

Ce texte est issu du deuxième numéro de Jef Klak, « Bout d’ficelle », traitant du textile, de la mode et des identités de genre, et encore disponible en librairie. Version adaptée par les auteures, extraite de Un ruban autour d’une bombe. Une biographie textile de Frida Kahlo, Rachel Viné Krupa & Maud Guély, éd. Nada, 2013, qui sera republié en 2018.

Télécharger l’article en PDF.

« Un ruban autour d’une bombe . » C’est avec ces mots qu’André Breton, fervent admirateur de Frida Kahlo, décrit son œuvre à la fois délicate et subversive. Les rubans, motifs textiles récurrents dans la peinture de l’artiste mexicaine, témoignent du soin qu’elle portait à son apparence et ouvrent la voie à une lecture vestimentaire de sa production. Si l’habit ne fait pas la personne, les vêtements dans lesquels Frida Kahlo se représente sont l’expression d’un choix délibéré et signifiant. Dans une production composée à 43% d’autoportraits, ils révèlent les aspects multiples d’une identité dynamique.

En 1925, elle a 18 ans et, suite à un accident d’autobus qui l’oblige à garder le lit plusieurs mois et dont elle conservera des séquelles à vie, Frida Kahlo commence à peindre. Lorsque le drame survient, elle est l’une des trente-cinq filles, sur deux mille élèves, à étudier à l’École nationale préparatoire de Mexico pour le concours d’entrée de la faculté de médecine. Dans cet environnement très masculin, elle cherche son style et choisit de se démarquer en revêtant des costumes d’homme comme l’attestent certaines photographies d’époque. Les pantalons qu’elle porte alors lui permettent également de masquer sa jambe droite atrophiée par une poliomyélite contractée à l’âge de 11 ans et qui lui vaut durant toute son enfance le sobriquet de « Frida jambe de bois ». L’accident dont elle est victime la contraint à arrêter ses études et la conduit à choisir la peinture comme activité de substitution.

Dès son premier autoportrait, Autoportrait à la robe de velours (1926), le vêtement trône au centre de sa création. La robe ultra-sensuelle dans laquelle elle apparaît marque une rupture vestimentaire radicale avec l’allure de garçon manqué qu’elle cultivait adolescente. Elle exacerbe ainsi sa féminité alors qu’elle vient d’apprendre qu’elle ne pourra jamais être mère : lors de la collision de l’autobus dans lequel elle voyageait, elle se fait empaler par une main courante qui lui transperce le bassin et le vagin. Elle dira ironiquement avoir perdu sa virginité ce jour-là, mais pas sa féminité.

La robe de velours grenat brodée de délicates arabesques terre de Sienne, son port de tête altier, ainsi que le geste délicat de sa main, confère au portrait de cette jeune Mexicaine de 19 ans une allure aristocratique et surannée, empreinte de maniérisme italien. La pâleur de sa peau et ses traits exagérément allongés révèlent l’influence de Modigliani. Par le choix de sa tenue et la figuration de ses traits, il semblerait qu’elle ait voulu privilégier son ascendance européenne, héritée de son père allemand, en gommant tout signe visible d’indianité. Le choix de l’orthographe germanique de son prénom « Frieda », qu’elle adopte alors pour signature, va dans le même sens. Bien qu’avec la révolution de 1910 les canons de beauté tendent à se mexicaniser, les critères esthétiques, tant physiques qu’artistiques, correspondent encore, pour cette peintre novice issue de la bourgeoisie citadine de Mexico, au modèle européen en vigueur depuis la colonisation espagnole.

Après deux ans de convalescence passés à peindre dans l’isolement de la maison familiale, Frida Kahlo renoue avec une vie sociale. En 1928, elle est introduite par un ancien camarade de classe dans l’entourage du révolutionnaire communiste cubain Julio Antonio Mella, exilé au Mexique, et de sa compagne, la photographe italo-américaine Tina Modotti. Quelques mois plus tard, elle adhère au Parti communiste mexicain. Lors d’une réunion politique, elle rencontre le peintre Diego Rivera. Son apparence vestimentaire témoigne alors de son engagement : elle porte l’uniforme sobre des jeunes militantes du Parti. C’est vêtue de pantalons et d’une chemise rouge brochée d’une étoile, distribuant des fusils et des baïonnettes à des ouvriers, que Rivera représente, dans la fresque Dans l’arsenal, celle qui, en 1929, devient sa nouvelle compagne.

Pour Frida Kahlo, cette relation marque le début d’une vie nouvelle. Immergée dans l’univers mexicaniste de son mari, elle élargit son panorama aux coutumes et aux arts populaires. Fervent défenseur de la culture indigène, Diego Rivera aime vêtir ses modèles des costumes traditionnels pour sublimer leur beauté. Frida Kahlo est consciente de ce penchant et, pour lui plaire, change intentionnellement de style : « Il fut un temps, confie-t-elle, où je m’habillais en homme. J’avais les cheveux coupés ras et portais des pantalons, des bottes et une pelisse de cuir mais, quand j’allais voir Diego, je mettais le costume de Tehuana [2. Bambi, « Frida Kahlo es una mitad », dans Excélsior, 13 juin 1954, Mexico, p. 1.]. » Ce vêtement se compose d’un huipil, tunique sans manches d’origine préhispanique confectionnée dans une pièce de coton rectangulaire, pliée en deux moitiés et cousue sur les côtés pour permettre le passage des bras. Porté sur une large jupe longue de mousseline de couleur vive garnie de falbalas blancs d’une hauteur minimale de vingt-huit centimètres, le tissage de la toile et la richesse des broderies font son originalité.

Dans le Mexique postrévolutionnaire des années 1920-30, endosser le costume des femmes indigènes de l’isthme de Tehuantepec n’a rien de folklorique mais relève d’une revendication identitaire d’ampleur nationale : « Dès le début du XXe siècle, explique l’historienne Aída Sierra, la culture urbaine naissante a eu besoin de symboles attestant de sa richesse. Avec la révolution mexicaine, ce besoin se fit plus pressant. La figure des Tehuanas faisait naître des désirs et des rêves chez ceux qui les contemplaient ; elle offrait des caractéristiques qui pouvaient effectivement représenter la grandeur du nouveau projet de nation [3. Aída Sierra, « La creación de un símbolo », dans Artes de México, nº 49, Mexico, 2000, p. 17.]. »

Si l’intérêt de Frida Kahlo pour ce vêtement coïncide avec sa rencontre avec Diego Rivera, c’est durant son premier séjour aux États-Unis qu’elle commence à le porter régulièrement. En effet, en 1930, suite à l’expulsion de Rivera du Parti communiste mexicain, accusé de collaborer avec le pouvoir en exécutant des commandes gouvernementales, le couple s’exile pendant trois ans aux États-Unis. Dans ses valises, Frida Kahlo emporte ses tenues exubérantes et chamarrées qui font sensation dans les salons de San Francisco, New York et Détroit. Elle souhaite ainsi affirmer son identité mexicaine et surtout ne pas être assimilée à la bourgeoisie locale pour laquelle elle n’a aucune estime. « Lorsqu’une communauté a peu, ou pas du tout, de contacts avec ses voisins, le fait de se vêtir de telle ou telle manière n’a probablement pas davantage valeur de signe que celui de parler telle ou telle langue […]. Il en va différemment lorsque les contacts sont fréquents ou permanents : dans ce cas, le vêtement a sans doute assez généralement une fonction de distinction, tout à fait consciente chez ceux qui le portent [4. Yves Delaporte, « Le vêtement dans les sociétés traditionnelles », dans Jean Poirier, Histoire des mœurs I, Paris, Gallimard, 1990, vol. 2, p. 975. ] », explique l’ethnologue Yves Delaporte, spécialisé dans l’anthropologie du vêtement.

Le costume des femmes de l’isthme de Tehuantepec apparaît pour la première fois dans une toile réalisée à New York en 1933 intitulée Ma robe est suspendue là-bas. Flottant dans les airs sur un cintre accroché à un ruban tendu tel une corde à linge, il constitue le personnage principal d’un autoportrait par substitut. Frida Kahlo est absente du tableau, mais son vêtement permet à lui seul de l’identifier. L’île de Manhattan, première place financière mondiale au temps de la Grande Dépression, constitue le décor au milieu duquel est suspendu son vêtement. Ce contexte économique spécifique donne naissance à une œuvre politique et sociale, dans laquelle Frida Kahlo émet une critique féroce de la société états-unienne et des effets néfastes du capitalisme, cependant que Diego Rivera peint un portrait éphémère de Lénine dans le hall du Rockefeller Center.

Contrairement à son mari, Frida Kahlo n’invoque ici aucune figure révolutionnaire pour servir son message, mais investit son vêtement des valeurs communautaires qu’elle revendique et d’une fierté toute nationale. Érigé au centre de l’œuvre, son costume de Tehuana constitue un foyer de résistance culturelle face à un mode de vie dominant, ainsi que le déclare Diego Rivera dans un article intitulé « Fashion Notes », dans le New York Times : « Le costume traditionnel mexicain a été créé par et pour le peuple. Les femmes mexicaines qui ne le portent pas n’appartiennent pas à celui-ci, au contraire, elles dépendent, mentalement et émotionnellement, d’une classe étrangère dont elles veulent faire partie, c’est-à-dire la grande bureaucratie nord-américaine et française [5. Diego Rivera, « Fashion Notes », dans The New York Times, 3 mai 1948, New York, p. 32. ]. »

Pour Frida Kahlo, introduire dans les soirées mondaines new-yorkaises les vêtements des Indiens du Mexique, opprimés depuis la conquête et laissés en marge des sphères du pouvoir, recouvre une dimension identitaire et politique forte. Le caractère patriotique de ses tenues est vanté par Diego Rivera : « Frida Kahlo est une femme extraordinairement belle, non pas d’une beauté triviale, mais d’une beauté aussi exceptionnelle et caractéristique que ce qu’elle produit. Frida exprime sa personnalité dans ses coiffures, dans ses vêtements, dans son goût prononcé pour les parures de bijoux, plus étranges et belles que luxueuses. Elle aime les jades millénaires, porte le huipil et le costume de Tehuana avec une jupe à volants amidonnée que portaient et portent toujours les femmes de Tehuantepec. […] Ses toilettes sont l’incarnation même de la splendeur nationale. Jamais elle n’en a trahi l’esprit, et elle a revendiqué son nationalisme à New York et à Paris, où d’éminentes personnalités admirèrent ses œuvres et où les stylistes lancèrent la mode “Madame Rivera” [6. Raquel Tibol, Frida Kahlo. Una vida abierta, Mexico, UNAM, 1998, p. 106. ]. »

Durant ses voyages, Frida Kahlo endosse avec un certain succès le rôle d’ambassadrice de la mode mexicaine. En 1938, à New York, où elle se rend pour assister à sa première exposition personnelle, la presse s’intéresse autant à ses tenues qu’à ses tableaux. Le magazine Vogue lui consacre sa une en reproduisant une photographie de ses mains couvertes de bijoux préhispaniques. Dans ce même numéro, un portrait photographique de Nickolas Muray la montre en pleine page vêtue d’un huipil rouge aux motifs or et d’une jupe noire brodée de fleurs blanches, les cheveux coiffés de fleurs et de rubans.

En 1939, André Breton, tombé sous le charme d’un autoportrait que Frida Kahlo avait dédié à Léon Trotski alors qu’ils entretenaient une liaison, l’invite à exposer à Paris. Dans le texte qu’il rédige pour le catalogue de cette exposition, il se réfère ainsi à ce tableau : « Au mur du cabinet de travail de Trotski, j’ai longuement admiré un portrait de Frida Kahlo de Rivera par elle-même. En robe d’ailes dorées de papillons, c’est bien réellement sous cet aspect qu’elle entrouvre le rideau mental. Il nous est donné d’assister, comme aux plus beaux jours du romantisme allemand, à l’entrée d’une jeune femme pourvue de tous les dons de séduction qui a coutume d’évoluer entre les hommes de génie [7. André Breton, ouvr. cité, p. 143. ]. »

Durant son séjour parisien, les tenues de Frida Kahlo sont immortalisées par la photographe Dora Maar et inspirent la couturière Elsa Schiaparelli qui crée en son honneur la robe « Madame Rivera ». Il est significatif que cette création porte le nom de Rivera et non pas celui de Kahlo car les vêtements indigènes, qu’elle porte pour lui plaire, sont soumis aux aléas de leur relation. Lorsqu’en 1935, Frida Kahlo découvre que son mari entretient une liaison avec sa sœur cadette, Cristina, elle quitte le domicile conjugal pour un appartement au centre de Mexico. Cette nouvelle vie se manifeste par un changement de style : elle abandonne ses robes traditionnelles pour des vêtements plus contemporains et mieux adaptés à son nouvel environnement urbain. C’est vêtue d’une veste en cuir sous laquelle elle porte un chemisier et une jupe droite blanche qu’elle se représente dans l’autoportrait Souvenir ou Le Cœur (1937) alors que sa robe de Tehuana est suspendue à ses côtés. Après avoir pardonné à Diego Rivera son aventure, elle la réintègre à sa garde-robe, jusqu’en 1939, année de leur divorce.

Cette nouvelle séparation affecte non seulement sa garde-robe mais aussi sa façon d’appréhender son rapport au genre, comme en témoigne Autoportrait aux cheveux coupés (1940), tableau révolutionnaire en ce qu’il fait de Frida Kahlo la première artiste à traiter picturalement le travestissement. Assise au centre d’une pièce vide, dont le sol est couvert de mèches de cheveux, elle apparaît vêtue d’un costume d’homme anthracite et d’une chemise carmin. Ces vêtements, trop larges pour elle, masquent totalement ses formes féminines et augmentent sa carrure. Ses cheveux, qu’elle vient de couper, sont coiffés en arrière ; ses sourcils fournis, ainsi que l’épais duvet qui dessine sa lèvre supérieure, renforcent davantage son apparente virilité. L’unique vestige de sa féminité réside dans les boucles d’oreilles qu’elle porte pour seuls bijoux.

Dans sa main droite, Frida Kahlo tient les ciseaux avec lesquels elle vient de sacrifier sa chevelure. Placés au niveau de son sexe, ils figurent l’arme d’une castration symbolique. Les paroles d’un corrido [8. Le corrido (en français ballade) est une composante de la tradition populaire au Mexique et dans d’autres pays d’Amérique centrale, dérivé de la romance espagnole du XVIIIe siècle.] populaire inscrites au sommet du tableau explicitent le renoncement à l’amour que lui portait Diego Rivera : « Tu vois, si je t’ai aimé, c’était pour tes cheveux. Maintenant que tu es chauve, je ne t’aime plus. » Elle n’apparaît pas ainsi comme la victime passive de ce désamour, mais comme l’auteure d’une transformation physique consciente et volontaire. Modifier son apparence en coupant ses cheveux équivaut à mettre en adéquation son image avec son nouveau statut de femme célibataire et indépendante. En ce sens, Autoportrait aux cheveux coupés est une œuvre pleinement féministe dont l’historienne et critique d’art Erika Billeter met en valeur le caractère avant-gardiste en rappelant que « la tentative d’émancipation figure ici pour la première fois en termes de peinture [9. Erika Billeter, L’Autoportrait à l’âge de la photographie. Peintres et photographes en dialogue avec leur propre image, Lausanne, Musée cantonal des beaux-arts, 1985, p. 58. ] ».

Dans l’Autoportrait aux cheveux coupés Frida Kahlo s’affranchit de sa condition et laisse exprimer sa part de masculinité – comme l’avait fait avant elle Marcel Duchamp, lorsque, sous l’objectif de Man Ray, il se travestit en Rrose Sélavy pour manifester l’existence de son moi féminin. Frida Kahlo revendique la pluralité de sa personnalité en montrant que l’on peut aussi bien devenir, et être, autre.

Les Deux Fridas (1939), tableau dans lequel l’artiste duplique sa propre image, est sans nul doute l’œuvre qui illustre le mieux ce sentiment de dualité. Deux portraits d’elle-même au visage et à la coiffure parfaitement identiques sont assis côte à côte. Seuls leurs vêtements permettent au spectateur de distinguer leur altérité. Alors qu’une Frida porte un costume indigène – huipil bleu et jaune et jupe verte à volants blancs –, une autre est parée d’une robe blanche en dentelle avec le bas de jupon brodé de roses rouges. Contrairement à la mode autochtone et populaire de son double, cette tenue correspond au style vestimentaire importé d’Europe par les colons espagnols et adopté par l’élite dominante après la conquête. Frida Kahlo revêt ainsi alternativement les emblèmes vestimentaires de ces deux civilisations, incarnant le métissage à l’origine de l’histoire mexicaine moderne. Pour matérialiser ce phénomène à la fois culturel et biologique, l’artiste recourt à la métaphore médicale de la transplantation : sous le corsage blanc déchiré de la Frida d’ascendance européenne apparaît son cœur, représenté en coupe, et dont la moitié transversale qui semble lui avoir été prélevée est greffée à même le huipil de son double indigène. Unis par un même système vasculaire, ces deux autoportraits siamois s’autoalimentent d’un même sang.

L’univers médical fait partie du quotidien de Frida Kahlo et imprègne son œuvre. Elle est ainsi la première dans l’histoire de l’art à montrer, dans ses autoportraits, ses appareillages orthopédiques comme des éléments à part entière de sa garde-robe [10. Dans sa collection printemps-été 1998, Jean-Paul Gaultier convertira ces prothèses en véritables accessoires de mode. ]. En 1944, dans l’autoportrait La Colonne brisée, elle présente pour la première fois, en guise de bustier, le corset en acier que ses médecins lui ont prescrit. Elle apparaît nue, le torse sanglé par des lanières en cuir. Les clous qui perforent son corps, tout comme le linge blanc enroulé autour de sa taille pour masquer son sexe, rappellent les images de la crucifixion. Au milieu de son torse écartelé, au cœur de sa chair à vif, une colonne ionique en ruine remplace sa propre colonne vertébrale, fracturée lors de l’accident qui ravagea son corps en 1925.

Deux ans plus tard, alors qu’elle vient de subir une greffe à la colonne vertébrale, elle reprend le motif du corset dans Arbre de l’espérance (1946), double autoportrait, où elle apparaît à deux stades de son hospitalisation : lors de son intervention et durant sa convalescence. On y voit une Frida en robe de Tehuana au chevet d’une autre Frida allongée sur un brancard, le corps nu et inerte au sortir du bloc opératoire. Par-dessus son huipil, elle porte un corset dont les brides métalliques compriment sa poitrine. Dans sa main gauche, elle brandit un autre corset identique, destiné à son double, comme pour le revêtir de ce bustier orthopédique indispensable à son maintien – c’est ce que laisse entendre l’inscription : « Arbre de l’espérance, tiens-toi droit. »

En août 1953, elle est amputée à hauteur du genou afin de stopper une gangrène qui ronge sa jambe droite. La perte de ce membre est un terrible traumatisme auquel elle survivra à peine un an. Coquette jusque dans la souffrance, elle refuse de porter une prothèse jusqu’à ce qu’on lui confectionne, pour la cacher, une paire de bottines de cuir rouge brodé de fil d’or et agrémentées d’une clochette. Quelques mois après l’intervention, elle réalise Le marxisme guérira les malades (1954) où elle est vêtue d’un corset en résine sur une jupe de Tehuana. Dans cet autoportrait, dominé par la figure de Karl Marx, Frida Kahlo place ses espoirs de guérison dans l’idéologie communiste, incarnée par deux énormes mains qui surgissent providentiellement du ciel pour soutenir son corps. L’imposant jupon vert à larges volants blancs, pareil à un socle sur lequel repose son buste corseté, participe également à assurer sa stabilité, comme l’analyse l’historienne du textile Annegret Hesterberg : « Les jupes amples, qui se confondent avec la figure féminine, donnent l’impression d’un volume corporel plus important et contribuent souvent à élever la dignité de celles qui les portent. Cette augmentation de la présence corporelle […] est non seulement ressentie par l’observateur mais aussi par la personne observée qui acquiert une conscience plus aiguë de sa propre existence. Debout, sa silhouette, qui ressemble à un grand cône, exprime la stabilité et la fermeté [11. Annegret Hesterberg, « Presencia reconstruida. Una segunda piel », dans Artes de México, art. cité, p. 42. ]. »

Selon ses proches, même lorsque son état de santé la forçait à rester alitée, elle ne dérogeait pas au rituel de l’habillement, peut-être pour dissimuler les stigmates d’un corps meurtri par une lourde histoire médicale et recouvrer une certaine intégrité physique ; une certaine façon de dompter la mort aussi. Ainsi, en 1954, dévastée physiquement et mentalement par son amputation et pressentant que sa fin était proche, elle donne à Diego Rivera des consignes strictes quant à la tenue dans laquelle elle souhaite être incinérée : un ample huipil blanc de Yalalag, ville zapotèque de l’État d’Oaxaca, sur une jupe noire sans volants, réservée traditionnellement aux enterrements.

Version adaptée par les auteures, extraite de Un ruban autour d’une bombe. Une biographie textile de Frida Kahlo, Rachel Viné Krupa & Maud Guély, éd. Nada, 2013, qui sera republié en 2018.

by xavier | 14 novembre 2017 | Bout d’ficelle, Le lundi au soleil, Terrains vagues

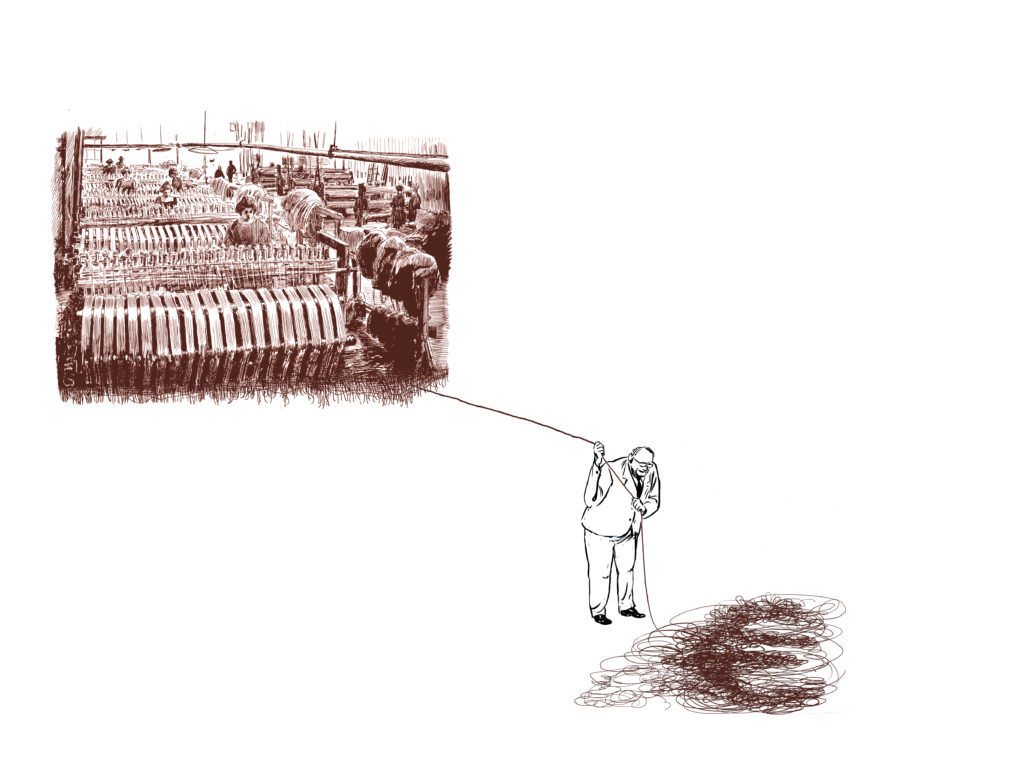

Dessins de Florent Grouazel

À Roubaix, la zone de l’Union est l’ancien « cœur battant » de l’industrie textile française du XXe siècle. Grèves dans les usines, syndicalisme ouvrier, main-d’œuvre immigrée mais aussi restructurations et délocalisations ont animé ce quartier industriel et populaire jusqu’à ce qu’il devienne au début des années 2000 une des plus grandes friches industrielles du pays. Depuis maintenant près de dix ans, les élus et acteurs économiques locaux ont lancé un vaste chantier de réhabilitation de l’Union pour que la zone devienne à terme un pôle de compétitivité et d’innovation industrielle au service de la métropole lilloise. Symbole de ce projet titanesque, le Centre européen des textiles innovants, qui réunit start-ups, entreprises familiales et laboratoires de recherche, se veut le fer de lance de la future révolution textile. Entre projet de rénovation urbaine, relégation des ancien·nes ouvrier·es du textile et économie de l’innovation, reportage en quatre actes, quatre espaces, sur la friche de l’Union.

Ce texte est issu du deuxième numéro de Jef Klak, « Bout d’ficelle », traitant du textile, de la mode et des identités de genre, et encore disponible en librairie.

Télécharger l’article en PDF.

À mon arrivée à la Maison de l’Union, Julie Lattès, communicante pour la Société d’économie mixte (SEM) Ville Renouvelée, propose que nous nous attablions au-dessus d’une vaste maquette de présentation toute en diodes lumineuses et cubes anonymes. Vague fantasme démiurgique, cette dernière permet d’arpenter les 80 hectares de la zone de l’Union, une immense friche industrielle, à cheval entre Roubaix, Tourcoing et Wattrelos, au nord de Lille. La SEM Ville Renouvelée a jusqu’à 2022 pour mener à terme un des plus importants projets de renouvellement urbain français dans le cadre de partenariats publics-privés largement financés par Lille Métropole . « Dès 1993, l’Union est appréhendée par les élus locaux comme un futur pôle d’excellence métropolitain, commente Julie Lattès. L’Établissement public foncier du Nord-Pas-de-Calais a alors commencé à racheter les terrains et les bâtiments désertés. En 2004, le projet urbanistique est défini par le cabinet Reichen et Robert & associés [2. Agence d’architectes et d’urbanistes spécialisée dans la réhabilitation du patrimoine industriel. La Grande Halle de la Villette et le Pavillon de l’Arsenal à Paris ou encore les docks Vauban du Havre font partie de leurs réalisations. Le cabinet a remporté en 2005 le Grand Prix de l’urbanisme.]. La zone sera réaménagée en différents secteurs qui accueilleront deux filières d’excellence : les textiles innovants ainsi que l’image. Mais il est prévu également un éco-quartier, un espace vert, du logement social. »

Pour écouter ce discours policé, il a fallu d’abord slalomer entre d’énormes gaines électriques orange, qui tentent vainement d’égayer des trottoirs encore mal dégrossis. Puis marcher longuement, accolés à ces panneaux aux sourires peroxydés vantant des projets immobiliers. Tout autour, des grues structurent en horizontales un ciel minéral. Et le vacarme étouffé des chantiers marteaux-piquants. « Pendant près d’un siècle, la filature de coton Vanoutryve et le Peignage de La Tossée étaient les deux grandes usines textiles phares de cette zone. Mais les crises pétrolières et la mondialisation ont progressivement transformé l’Union en vaste friche à partir des années 1990. Le chantier en cours veut conjuguer la recherche de l’innovation, la préservation de l’héritage industriel et les principes d’un développement plus durable », résume brièvement Julie Lattès.

ACTE I

La Maison de l’Union

« Faire du blé sur les friches »

Filature, peignage… Ces mots résonnent intensément dans la région. Dès le début du XXe siècle, l’agglomération de Roubaix-Tourcoing est devenue une capitale mondiale du textile, avec plus de 110 000 salarié·es embauché·es dans le secteur. La zone de l’Union est alors le poumon de la Manchester française : inaugurés au XIXe siècle, le canal de Roubaix et le chemin de fer qui la traversent accélèrent l’industrialisation de ce territoire encore rural. En 1870 s’ouvre le premier atelier de traitement de la laine à La Tossée, et trois ans plus tard, la filature de coton Vanoutryve voit le jour.

Les grandes familles industrielles règnent sur la région : Motte, Dewavrin, Six, Prouvost ou encore les célèbres Mulliez [3. La famille Mulliez, originaire de Roubaix, première fortune de France, pèse 3 milliards d’euros. Organisée en groupement d’intérêt économique dénommé « Association familiale Mulliez », elle regroupe plus de 500 membres de la famille et possède les groupes Auchan, Oxylane-Décathlon, Midas, Norauto, Flunch, Kiabi, Kiloutou, Cultura, etc.]. Le patronat paternaliste et catholique du Nord esquive les crises successives de la filière textile en se diversifiant dans la distribution lors de l’entre-deux-guerres (avec la création de groupes comme La Redoute, Les Trois Suisses ou La Blanche Porte), en faisant appel à une main d’œuvre immigrée (belge, maghrébine, portugaise, polonaise) et grâce au renouvellement des parcs de machines nécessitant de moins en moins d’ouvriers. Dès le début des années 1970, la désindustrialisation lamine la zone de l’Union et, de restructurations en liquidations, la filature de coton Vanoutryve et le Peignage de La Tossée, le deuxième de France, ferment leurs portes en 2004.

Retour autour de la maquette du projet de l’Union. La chargée de communication de la SEM Ville Renouvelée rappelle que nous sommes justement dans l’ancien magasin de stockage de laine de La Tossée. Dénommé aujourd’hui l’hôtel d’entreprises « Le Champ Libre », il accueille la Maison de l’Union ainsi que l’antenne régionale de l’Institut du monde arabe ou encore les rédactions locales de La Voix du Nord et de Nord Éclair. Une grande partie du site industriel de La Tossée a été rasée pour faire place à une société de manutention, un parking de 400 places, des logements, mais surtout une ruche d’entreprises. Ce bâtiment « à l’architecture avant-gardiste » accueillera d’ici peu une trentaine de start-ups essentiellement centrées sur les textiles innovants.

L’ancienne filature de coton Vanoutryve est quant à elle le chantier le plus avancé de l’Union. Désormais appelé « Plaine Images », le site est devenu depuis 2007 « le pôle d’excellence de l’image et des industries créatives » et rassemble entre autres le créateur de jeux vidéo Ankama, la chaîne télévision Télé Melody, une plate-forme de recherche et développement… La filature réhabilitée se définit comme un « cluster pour la création digitale et l’innovation » et se veut un espace hybride à la pointe du progrès, réunissant entreprises, chercheur·es et artistes.

Julie Lattès insiste sur les emplois créés et à venir – 1 400 actuellement sur le site de l’Union et 6 000 à terme. D’ici quelques mois va s’ouvrir en lieu et place des anciennes brasseries de l’Union le siège de Kipsta, une filiale du groupe Oxylane-Décathlon (détenu par les Mulliez : la grande famille patronale du Nord rôde toujours). L’Union accueillera ainsi Kipstadium, « le siège mondial des sports collectifs » et un immense complexe sportif de plus de quatre hectares. Plus loin, les bureaux régionaux de Vinci Construction, dont les simili-briques tentent maladroitement de rappeler l’héritage industriel de Roubaix, ouvriront bientôt.

Comme le vantent les plaquettes de présentation du projet, « si l’Union est le berceau de l’industrie textile, elle est aussi le symbole de son avenir ». Ce symbole, construit de toutes pièces sur la friche, est le Centre européen des textiles innovants (Ceti), plate-forme technologique de recherche et développement « unique au monde ». « Creuset d’innovation, vecteur de créativité, tête de réseau, le Ceti est un lieu où l’on conçoit, expérimente et développe une nouvelle offre produits adaptée à l’économie et aux besoins du monde de demain », se vante le site du Centre européen de recherche et de prototypage dédié aux nouveaux textiles. Il est porté par le pôle national de compétitivité Up-Tex [4. Up-Tex est un des 71 pôles de compétitivité créés en 2004 pour relancer la politique industrielle en France. Ces pôles rassemblent sur un même territoire et autour d’un même secteur industriel, entreprises, laboratoires de recherche, universités et écoles d’ingénieur·es.], consacré à « la compétitivité par l’innovation, dans le domaine des tissus techniques spéciaux et innovants ». Lors de son inauguration en octobre 2012, Martine Aubry, présidente de la communauté urbaine de Lille, annonçait que c’est « le cœur de la révolution textile qui va battre ici [5. La Voix du Nord, 11 octobre 2012. ] ».

Le projet de l’Union est ainsi inscrit dans la politique industrielle de la communauté urbaine lilloise. Il est l’un des cinq pôles d’excellence de Lille Métropole, avec Eurasanté, dédié à la filière biomédicale, ou encore EuraTechnologies, consacré aux technologies de l’information et de la communication, construit dans une ancienne filature de coton et de lin. Une logique à la fois de requalification urbaine et de city reimaging, c’est-à-dire une politique d’image visant à « vendre » la ville industrielle, anime également le projet de rénovation urbaine de l’Union. La SEM Ville Renouvelée met en avant « un quartier attractif, mixant finement activités économiques, équipements, logements et espaces naturels » qui se construit sur « le principe de la ville mixte, intense et évolutive ».

« Les politiques d’image se formalisent et évoluent vers la construction de véritables “marques urbaines” capitalisant sur les atouts supposés des villes, alors que les cibles du redéveloppement apparaissent de plus en plus clairement identifiées : d’une part, les entreprises tertiaires considérées comme les plus innovantes, les plus en phase avec l’économie de la connaissance ; d’autre part, des groupes sociaux à haut pouvoir d’achat [6. Max Rousseau, « Villes post-industrielles : pour une nouvelle approche » Métropolitiques, 18 septembre 2013.] », écrit Max Rousseau, docteur en sciences politiques qui a réalisé sa thèse sur le city reimaging de Roubaix et de Sheffield en Angleterre [7. Max Rousseau, 2011, Vendre la ville (post) industrielle. Capitalisme, pouvoir et politiques d’image à Roubaix et à Sheffield (1945-2010), Thèse de doctorat en sciences politiques, université Jean Monnet, Saint-Étienne.]. Pour le sociologue et urbaniste Jean-Pierre Garnier, la reconversion de l’Union n’est rien de moins qu’« un processus de recyclage des anciens quartiers populaires en nouveaux quartiers hype. Entre les oligarchies politiques locales d’un côté et les puissances économiques et financières de l’autre – aujourd’hui cela s’appelle “partenariat public-privé”, autrefois on appelait ça “collaboration de classes” –, l’objectif est le suivant : faire du blé sur les friches, soit en les transformant en quartiers pour classes aisées, soit en y faisant venir des activités dites de pointe [8. Débat du 29 septembre 2012 à Roubaix sur la zone de l’Union organisé par le journal indépendant lillois La Brique.] ».

En partant, Julie Lattès propose une visite des chantiers. Le vent est glacial, la pluie terrible, et après avoir vanté les mérites architecturaux des alvéoles de la future ruche d’entreprises de La Tossée, le parcours passe devant un café, vestige d’une rue aujourd’hui entièrement démolie dans le cadre du projet de réhabilitation. La maison toute en vieilles briques se dresse fièrement, seule au milieu des friches délavées, effleurée par une route au bitume noir fraîchement coulé. Sur l’un des murs, une banderole « Toujours ouvert ! » claque au vent. « C’est Chez Salah, un café tenu par un vieux Kabyle qui a refusé de vendre sa maison à la SEM Ville Renouvelée, précise Julie Lattès. Il a résisté pendant plus de six ans à l’expulsion. Sa détermination a été très médiatisée. On s’est dit finalement que c’était un lieu de centralité important, en connexion avec le futur espace vert de l’Union. »

Au loin se dessine le Centre européen des textiles innovants, long et pâle vaisseau échoué sur un lit d’herbes sales. Mais en ce matin de décembre, les demandes de rendez-vous pour pouvoir y entrer et interroger un des dirigeants du Centre sont encore en attente. Fin de visite. Aux abords de l’ancien portail d’entrée de La Tossée, où les pavés ont été vermoulus par les chaussures et les mobylettes pétaradantes des ouvriers, Julie Lattès avoue ne pas savoir ce qu’il adviendra de l’ancienne conciergerie de l’usine. Bouzid Belgacem et Maurice Vidrequin, eux, savent.

ACTE II

La Tossée

« Nous ne voulons pas subir la double peine : le licenciement et l’oubli. »

Au quartier du Pont-Rompu à Tourcoing, à quelques encablures de l’Union, se trouve le siège perdu de l’Association des ancien·nes salarié·es du Peignage de La Tossée. Les odeurs chaudes de bois et de laine emplissent le local envahi d’anciennes pièces mécaniques, de sacs de laine ou de navettes à filer sauvés in extremis à la fermeture du Peignage. Des « tiots bouts d’rin » représentant des fragments de leur vie de travail et des amitiés d’usines. Autour d’un café, Bouzid Belgacem raconte avoir travaillé plus de trente ans à La Tossée comme aide mécanicien puis agent de maîtrise. Maurice Vidrequin a commencé comme graisseur de machine et a bossé trente-cinq ans dans le peignage. Tous deux sont d’anciens délégués syndicaux de l’usine, mais aussi et avant tout des « gens du textile », ces ouvriers de la laine et du coton dont beaucoup sont reconnaissables à leurs mains aux phalanges amputées par les machines. « À La Tossée, les ouvrier·es étaient issus de dix-sept nationalités différentes, et il existait une belle entente, une grande solidarité entre nous tous, raconte Bouzid Belgacem. On aidait les copains et copines à côté quand on était en avance sur ses machines à peigner. Il y avait peu de femmes, car le peignage de la laine, c’est ce qu’il y a de plus difficile dans la filière textile. Les conditions de travail à La Tossée étaient vraiment très dures, il y avait énormément de poussière, pas de matériel d’aération adapté et, franchement, le comité d’entreprise n’en avait rien à foutre. Quant aux salaires, il y avait une disparité, entretenue par la direction, entre hommes et femmes, entre équipes, entre créneaux horaires. Malgré notre unité syndicale, on n’a jamais récolté qu’une fin de non recevoir… »

Alors que l’usine, qui emploie 1 200 salarié·es au sortir de la Seconde Guerre mondiale, est depuis sa fondation détenue par la famille Binet, cette dernière revend le Peignage à un consortium d’actionnaires au début des années 1970, sentant venir les bouleversements dans l’industrie textile. S’enclenche alors le cycle des restructurations. La famille patronale Dewavrin rachète l’usine au début des années 1980. Puis la Standard Wool Corporation, société américaine spécialisée dans le tabac, se diversifie en achetant des sociétés textiles, dont La Tossée, en 1986. « Ils ont essayé ensuite de nous revendre jusqu’en 1995 à Chargeurs, un géant du textile, raconte Maurice Vidrequin. Ce groupe avait déjà liquidé un peignage voisin, et on savait qu’on allait mourir. On a été en lutte, on a manifesté devant le siège de Chargeurs à Paris, ç’a été très chaud ! On n’était plus que 200 ouvrier·es, mais on arrivait à sortir 10 millions de kilos de laine chaque année, ça représentait 20 000 moutons par jour. On produisait aussi de la lanoline, de la graisse de laine utilisée dans les cosmétiques, ça rapportait pas mal d’argent. »

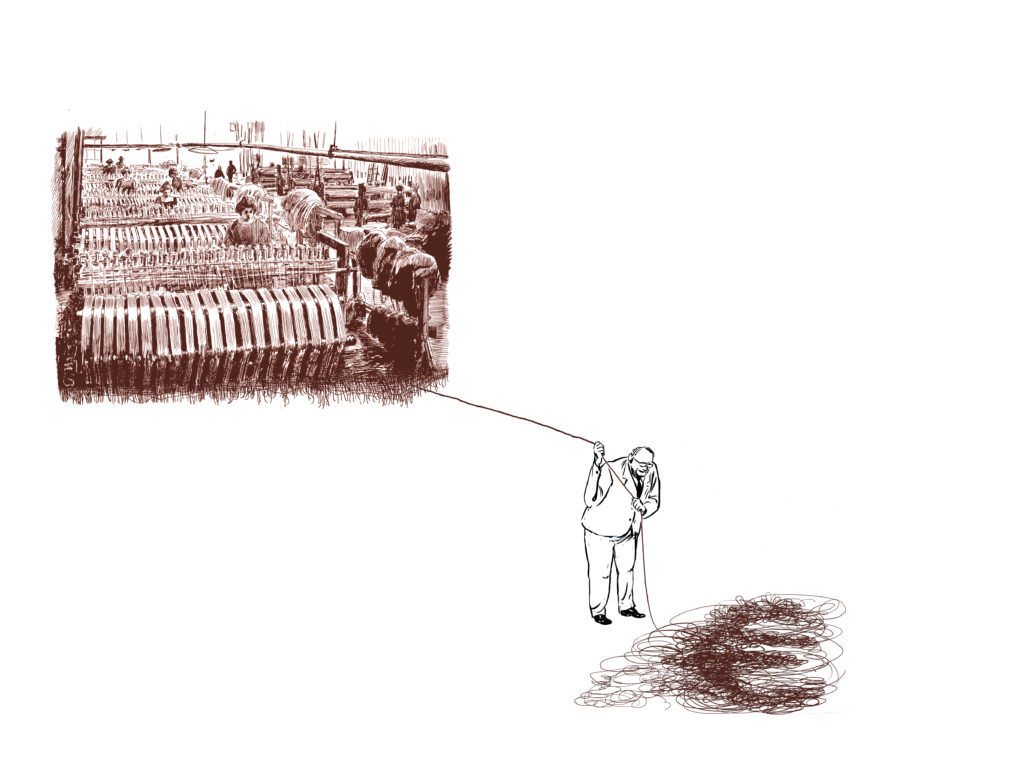

Bouzid Belgacem poursuit : « Les restructurations, j’en ai connu quatre. Quand les nouvelles machines rentrent, les humains sortent : à la fin, un seul ouvrier gérait 16 peigneuses… On l’a vue, la déconfiture de la laine : la consommation a chuté, et puis la Pologne, la Tchéquie et le Maghreb sont arrivés dans le marché mondial avec une main-d’œuvre à bas prix. On voyait les bilans comptables, et tous les mois, l’usine perdait du pognon, on ne survivait que grâce au cours élevé du tabac qui compensait les pertes du secteur textile. » Le groupe Chargeurs refuse finalement de racheter l’usine, et un plan social est annoncé en 2003. Les salarié·es de La Tossée, qui ont peur que la direction vendent les machines et le stock de laine peignée durant le week-end, organisent alors des rondes de surveillance autour du site de production. Les syndicats décident ensuite de bloquer la production et de se barricader dans l’usine. « On était là jour et nuit, il y a eu trois semaines de grèves très dures, et Salah nous accueillait dans son café. Il nous offrait les coups à boire, et pour les repas, il nous arrangeait pour pouvoir payer le mois d’après. » Le PDG de La Tossée offrant une prime ridicule de départ au prorata de l’ancienneté des salarié·es, il a fallu de rudes négociations pour trouver un statu quo : tous sont licenciés en 2004, mais avec des primes décentes, des départs à la retraite ou des congés de reconversion. Le blocage de l’usine est alors levé. Fin de La Tossée.

En février 2005 est créée l’Association des anciens salariés du Peignage de La Tossée avec pour principal objectif de rester en contact et de briser l’isolement. « Les gens étaient en pleurs : ce n’était pas possible de se quitter comme ça, avec toute cette fraternité et cette solidarité entre nous, explique Bouzid Belgacem. Nous ne voulions pas subir la double peine : le licenciement et l’oubli. » Détresse sociale, divorces et suicides émaillent la fermeture des usines de Roubaix et de Tourcoing dès 2000. « Ç’a été le tremblement de terre. Des fois, le père, la mère, les fils et les oncles, des familles entières étaient embauchées dans le textile. Ils n’ont fait que du textile toute leur vie et ne savaient faire que ça… »

Pour ne pas subir cette « double peine », l’association veut qu’une Cité régionale de l’histoire des gens du textile soit créée sur place. « C’est un lieu chargé d’histoire des luttes sociales, et puis nous avons récupéré énormément d’objets de l’usine à la benne », précisent les anciens syndicalistes. Des expositions, du théâtre ou encore des projections de documentaires sur le témoignage d’ancien·nes ouvrier·es ont été depuis organisés. Mais loin d’être un simple musée, cette Cité se voudrait avant tout un lieu de mémoire vivant et un espace de production. Les ancien·nes salarié·es sont en ce sens devenus proches d’Ardelaine [9. Sur l’aventure coopérative d’Ardelaine, lire Moutons rebelles. Éditions Repas, 2014. Écouter également sur le CD de « Bout de ficelle », piste 8, le documentaire « Des brebis, des fileuses » sur La Fibre Textile, collectif à la dynamique similaire à celle d’Ardelaine.], une coopérative ouvrière ardéchoise qui collecte de la laine locale pour la transformer artisanalement. L’association veut ainsi créer Nordelaine, une unité de production en coopérative pour travailler de la laine lavée en Belgique et montrer les étapes de production jusqu’au produit fini, avec une petite boutique de vente de vêtements « Made in Roubaix ». « C’est difficile, on n’est pas vraiment écouté·es, voire parfois récupéré·es par les élus locaux, déplore Bouzid Belgacem. On a même réoccupé La Tossée en 2009 pendant les élections régionales. On aimerait s’installer dans les anciennes chaufferies et la conciergerie, mais on attend encore la décision des politiques… »

Le Peignage de La Tossée ne reflète qu’un pan de l’histoire des autres usines roubaisiennes. La mythique Lainière de Roubaix, fondée par la famille Prouvost, ferme en 2000 et licencie 212 salarié·es (elle employait près de 8 000 ouvrier·es dans les années 1950). En 1987, le groupe Chargeurs lance une OPA sur l’empire Prouvost et dépèce petit à petit pour ses actionnaires les différentes sociétés textiles de l’entreprise familiale. Quant à la réhabilitation des anciens bâtiments, la filature Cavrois-Mahieu, qui a employé jusqu’à 1 200 ouvrier·es avant de fermer en 2000, est devenue le Non-Lieu, un centre d’art. La Condition publique, ancien entrepôt de conditionnement de laine, a été transformé en un centre artistique et culturel.

Depuis le début du déclin de l’industrie textile dans les années 1970, on passe en trente ans de 50 000 à 8000 salarié·es du textile pour Roubaix et Tourcoing. Roubaix est devenue depuis peu la ville la plus pauvre de France : 45% de sa population y vit désormais avec moins de 977 euros par mois [10. Étude publiée en janvier 2014 par le bureau d’étude Compas et reprise par l’Observatoire des inégalités.]. Pour le collectif de l’Union, qui réunit les anciens salariés de la zone de l’Union et des associations roubaisiennes, « [l’industrie textile] a produit d’importantes richesses au prix d’une misère sociale et économique constante pour beaucoup ouvrier·es que l’on a fait venir de plus en plus loin avant de déplacer les usines vers d’autres régions du monde. Localement, les industriels se sont reconvertis dans la grande distribution et la finance, ou se sont spécialisés sur les “textiles innovants” [11. « Pour le droit à changer d’ère – Plateforme de constitution du Collectif de l’Union », novembre 2005.] ».

ACTE III

Le Ceti

« Être le site d’excellence international de la valeur ajoutée textile »

Depuis son inauguration fin 2012, le Centre européen des textiles innovants a du mal à convaincre de son succès. Il faut dire qu’avec des bâtiments flambant neufs de 15 000 m2, et après un investissement de 42 millions d’euros, le centre emploie à peine une quarantaine de personnes. Un peu léger pour inverser la courbe du chômage creusé ici depuis la fermeture des usines. L’ancien directeur a même été récemment remercié faute d’avoir réussi à développer suffisamment le site. Le projet a été porté dès 2001 par André Beirnaert, fondateur du pôle de compétitivité Up-Tex, à l’époque président du syndicat patronal du textile dans le Nord. Le patron des patrons du textile est surtout connu pour avoir dirigé à partir de 1985 les activités tissage de la famille Prouvost puis la Lainière de Roubaix… pour finir dirigeant chargé du peignage pour le groupe Chargeurs, siphonneur des usines textiles locales contre lequel les ouvriers de La Tossée ont tant lutté.

Le Ceti a également été impulsé par Clubtex. Créé il y a 25 ans, ce club d’entreprises des textiles techniques rassemble de nombreuses petites et moyennes entreprises familiales qui ont anticipé le déclin du textile dans la région pour se réorienter vers les tissus de pointe. Cousin Frères, dans le secteur depuis 1848, se sont par exemple spécialisés dans le cordage de haute technologie et les textiles biotechnologiques. DMR Rubans, une ex-société de la famille Prouvost créée en 1905, s’est reconvertie dans la rubanerie high-tech. Ferlam Technologies, entreprise de cardage créée en 1936, produit aujourd’hui du tissu d’isolation thermique. Pennel & Flipo, créée en 1921, conçoit désormais des tissus de haute technologie pour l’industrie, la marine et la sécurité. À côté de cet historique patronat local et népotique, de nouveaux candidats au progrès ont débarqué : Damart [12. Dont le directeur de développement industriel n’est autre que Gilles Damaz, président d’Up-Tex.], Etam, ou encore la filiale Nord de Bouygues construction, tous persuadés que l’avenir économique se jouera dans les textiles innovants.

« Dans le Ceti, il y a des machines très performantes et hors de prix pour fabriquer du fil technique, mais ce n’est pas un site de production : il n’y a qu’une poignée d’ingénieur·es là-dedans, en concurrence avec l’Allemagne et les États-Unis, lance, dubitatif, Bouzid Belgacem. Ils nous ont dit que les techniques actuelles et innovantes de tissage créeront l’emploi de demain, mais tout ce que je vois, ce sont des bâtiments vides. »

Une rencontre avec un cadre dirigeant du Ceti est enfin organisée pour que je puisse entrer au sein même du futur « cœur de la révolution textile ». L’insipide dalle de béton ruisselante ponctuée de panneaux « sol glissant » témoigne des défauts inhérents à ce type d’architectures construites à la hâte. Alors que le hall d’accueil du Centre laisse entrevoir des coursives désolées, Jean-Marc Vienot, secrétaire général de Clubtex et directeur général d’Up-Tex déboule derrière une austère porte-battante : « Le Ceti est un écosystème qui permet de répondre à toutes les sollicitations sur les textiles innovants. Le site d’excellence comporte tout d’abord une plateforme technologique : c’est un contributeur d’innovation à travers le design thinking, un service de prototypage pour la recherche et développement. C’est aussi le pôle de compétitivité Up-Tex qui est un incitateur d’innovation, en faisant collaborer entreprises et laboratoires de recherche. Il y a ensuite Clubtex, un facilitateur de business, et enfin Innotex, un incubateur d’entreprises, qui est en quelque sorte un accélérateur d’innovation. » Le chantier de l’Union se construit aussi grâce aux mots. « Notre ambition : être le site d’excellence international de la valeur ajoutée textile », conclut humblement Jean-Marc Vienot.

Le Ceti produit donc de la recherche appliquée, suite à des demandes venant d’entreprises, et valorise ses machines-outils high-tech (dont des engins relativement rares dans le monde, capables par exemple de tisser trois fibres de natures différentes ou de fabriquer des textiles technologiques dits non-tissés). Ses ingénieur·es peuvent ainsi créer « des tissus fonctionnels, connectés, monitorés ou interactifs », avec ou sans nanotechnologies, à destination du secteur médical, du bâtiment, de la protection ou encore du transport.

L’incubateur Innotex accompagne des start-ups du textile innovant, ensuite développées en sociétés commerciales dans la ruche d’entreprises de La Tossée. L’incubateur a ainsi vu naître Wearismyboat, qui conçoit des vêtements anti-mal-de-mer ou encore Dooderm, qui produit des textiles améliorant les traitements contre les maladies de peau. Mais d’autres start-ups moins reluisantes ont vu le jour, comme une entreprise de décoration de volets roulants, une autre qui commercialise une désopilante application de web-shopping ou encore Evoletik, qui propose des tissus pour customiser les prothèses médicales et qui sont fabriqués… en Italie. Le Centre peut mobiliser diverses entreprises via Clubtex, et Jean-Marc Vienot se targue même d’avoir organisé des journées de travail avec Areva : « Ce sont des savoir-faire et non des produits finis que proposent désormais les entreprises de cette filière. Elle peuvent ainsi travailler pour le secteur automobile et ensuite pour le bâtiment, précise-t-il. On a des savoir-faire spécifiques, car certaines entreprises traditionnelles ont pris le virage de la mutation technologique du textile pour préserver leur business ; un virage qui date d’au moins une trentaine d’année. »

« Reportage sur le textile chez DMC Lille & Loos », 12 juillet 1978, JT FR3 Nord Pas de Calais.

Retour trente ans en arrière, donc. En juillet 1978, un reportage de FR3 se demande si l’industrie textile du Nord a amorcé son déclin ou sa pleine mutation technologique. Chez DMC Lille & Loos, une usine textile du coin, le syndicaliste ouvrier Bernard Robbe s’emporte : « La mort du textile est voulue et a été programmée par le gouvernement et le patronat dès le Septième Plan [14. Instrument de planification de l’économie par l’État français qui a eu cours jusqu’en 2006. Le Septième Plan concerne la période 1976-1980. ], c’est écrit en toute lettres ! » Stoïque, Gérard Thiriez, le président de DMC, répond : « Les industriels du textile ont à relever le défi des pays à bas salaires. On peut arriver à modifier les fabrications textiles et à produire des marchandises plus évoluées. L’expérience a montré que, ces dernières années, des petites et moyennes entreprises se défendaient très bien et arrivaient à adopter le créneau de production qui est demandé sur le marché. Le textile emploie dans la région 100 000 personnes, il est probable que ce chiffre diminue dans les années à venir. Ce qui est souhaitable, c’est que la diminution soit très progressive, il y a une nécessité de reconversion. » Ce contre quoi le syndicaliste s’insurge en conclusion : « Ce problème de reconversion et de restructuration n’est qu’un maquillage d’une volonté politique déterminée et programmée ! »

« L’industrie textile dans le Nord », 8 octobre 1980, Soir 3

En octobre 1980, un autre reportage sur le textile dans le Nord rappelle que 7 chemises sur 10 achetées en France sont désormais produites à l’étranger et proclame pourtant : « Le salut n’est point dans le protectionnisme mais une meilleure compétitivité. » Pascal Watine, dirigeant des filatures du Sartel, à Roubaix, déclare, mal à l’aise, que pour rester compétitif il devra se purger de 20% de ses ouvrier·es d’ici cinq ans. Pour Julien Delaby, syndicaliste du textile, « les investissements des entrepreneurs du textile ont commencé à migrer vers d’autres branches plus lucratives, vers d’autres pays, et se concentrent en France vers la réduction du nombre d’emploi dans les usines. […] Le patronat a délibérément abandonné la formation dont auraient besoin les ouvrier·es pour se reconvertir ». La voix off conclut, fébrile : « Roubaix se refait aujourd’hui une beauté urbaine. Les ruines industrielles sont rasées […]. Comme si la région changeait de vêtement pour en endosser de plus solides. »