by Alexane Brochard | 11 octobre 2019 | Comptine, Le lundi au soleil, Pied à terre, Terrains vagues

Des responsables de la planification urbaine aux multipropriétaires, les protagonistes de l’économie touristique traitent les territoires comme des capitaux à faire fructifier. Dans une métropole ou dans un village côtier, l’augmentation des loyers, la réduction du parc locatif à peau de chagrin et les mutations des commerces affectent en premier les habitant·es. Jef Klak a rencontré les membres de trois collectifs de lutte contre la touristification : Dispac’h en Bretagne, Droit à la (Belle) Ville à Paris et l’Assemblea de Barris per un Turisme Sostenible (ABTS ) à Barcelone ; l’occasion de comparer les situations qu’ils combattent, les manières dont ils y répondent et affûtent leurs stratégies.

(more…)

by Alexane Brochard | 31 octobre 2017 | Terrains vagues

Photographies : Martin Barzilaï

Le texte qui suit est le récit d’une bataille – encore en cours – contre trois formes de privatisation qui ont menacé la chapelle Saint-Lazare dans le X e arrondissement de Paris. Par un riche propriétaire pour en faire un espace de coworking. Par un collectif artistique, pour garder le lieu fermé et en faire un espace exclusivement dédié à ses productions. Par un public, homogène, qui viendrait à en exclure d’autres. Prendre l’embourgeoisement par le petit bout de la lutte et produire notre petite histoire, c’est le défi que nous nous sommes fixé. C’est un témoignage de ce que vouloir ouvrir un lieu de quartier aujourd’hui à Paris veut dire. Tout ce qui y est raconté est vrai, mais les dialogues sont romancés et les personnages anonymisés.

Télécharger l’article en PDF.

Ce texte a été initialement publié dans la Revue Incise no 4, parue en septembre 2017.

« Qu’est-ce qu’un lieu ? » C’est la question que pose, numéro après numéro, Revue Incise, revue annuelle de théâtre et de pensée critique.

Plus d’infos et points de vente sur le site du théâtre de Gennevillers, partenaire de la revue.

Jef Klak remercie chaleureusement la Revue Incise d’avoir accepté la publication de ce texte sur le site jefklak.org.

*

Ce qu’on appelle aujourd’hui l’enclos Saint-Lazare est situé dans le Xe arrondissement de Paris, entre la rue du Faubourg-Saint-Denis, la rue de Paradis, la rue de Chabrol et la rue d’Hauteville. Petit îlot, calme et méconnu, il abrite une histoire au moins huit fois centenaire, peuplée de lépreux, de galériens, d’esclaves, de libertins, de communardes, d’espionnes et de véroleux. Dans cette emprise, une chapelle. Désacralisée depuis deux cents ans, et complètement fermée depuis vingt ans. Le défi aujourd’hui est de l’ouvrir, aussi grand qu’un lieu public puisse être ouvert.

Il y aurait comme une revanche à prendre sur son histoire. Et dans la privatisation qui la guette, qui attend son heure, il y a comme un arrêt de l’histoire. L’histoire s’arrêterait là. L’embourgeoisement, la gentrification des quartiers, via ce processus de privatisation des lieux publics par un propriétaire, une politique, ou un public, c’est comme un arrêt de l’histoire des lieux. Ils passent dans la sphère privée, et ne nous concernent plus. Ça donne le vertige.

Gentrification : douce promenade à travers une ville,

consistant à imaginer que tout est propre,

beau et heureux alentour.

(Prière de ne pas toucher les œuvres)

L’enclos Saint-Lazare depuis le XIIe siècle

- À partir de 1120 : installation d’une léproserie.

- 1632 : les lazaristes, gros bras de Vincent de Paul (le saint), entièrement dévoués à l’évangélisation des pauvres de tous pays, prennent possession des bâtiments pour porter secours aux malades, aux galériens et aux esclaves. Et y installer une maison de correction pour jeunes gens dissipés ou libertins (dont Beaumarchais en 1785).

- 1789 : leur maison est pillée et la congrégation des lazaristes expulsée.

- 1794 : Saint-Lazare devient une prison pour femmes. Elle est décrite comme un des sites les plus sinistres de Paris. Son quartier VIP, « la pistole », accueillera des détenues comme Louise Michel, ou plus tard Mata Hari.

- 1823 : Une nouvelle chapelle est construite par Louis-Pierre Baltard. Elle se caractérise par ses deux niveaux permettant de différencier l’entrée des détenues de droit commun de celle des prostituées.

- 1927 : fermeture de cette prison, devenue symbole d’horreur et de déchéance.

- 1930 : réouverture, après reconstruction, en maison de santé, dont notamment une unité de vénéréologie.

- 1961 : des mains de la Préfecture, l’hôpital passe à celles de l’Assistance publique…

- 1988 : … puis à celles de la Ville de Paris.

- 1996 : le quartier est classé en zone urbaine sensible (ZUS), label décerné par les pouvoirs publics, correspondant à un découpage géographique des quartiers urbains considérés comme les plus pauvres.

- 1999 : tous les services hospitaliers quittent Saint-Lazare. Parallèlement est lancé un long programme de réaménagement et réhabilitation de l’enclos.

- 2005 : début de la rénovation des bâtiments avec l’ouverture d’un centre social, d’une école, d’une crèche, d’un gymnase, d’une médiathèque et d’un jardin. La chapelle reste, quant à elle, toujours fermée.

21 mars 2016 : l’espace de coworking ?

Le centre social : Tu vois la chapelle en face du centre social ?

Moi : Euh, non…

Le centre social : Ça ne m’étonne pas. Elle est fermée depuis vingt ans, personne ne la remarque. Bon, il se trouve qu’entre le centre social et la médiathèque, il y a une chapelle, inscrite au répertoire des monuments historiques, propriété de la Ville de Paris, 600 m2 au sol. Eh bien, la Ville voudrait la vendre car elle n’est plus en mesure de s’en occuper. Ça lui coûte trop cher. Un propriétaire d’espaces de coworking lorgne dessus. Rien de sûr, évidemment, mais tu vois l’idée ? Privatiser ce lieu et toute son histoire, ça m’attriste. Que ça puisse devenir un espace privé, marchand, alors même que le quartier a besoin de lieux publics, ça m’agace.

Agacement nourri sans doute par la modification profonde du quartier opérée depuis quelques années, où la majorité des lieux publics réhabilités, rénovés ou reconstruits l’ont été à destination d’une frange restreinte de la population, à fort capital économique et de culture jugée légitime. Les habitants historiques du quartier racontent que cela a engendré une inflation des loyers et des prix des produits de consommation courante, auxquels les populations aux revenus les plus modestes n’ont plus accès. Il n’est pas rare que les travailleurs du centre social réceptionnent déceptions et colères de ces habitants se sentant privés de leur propre quartier, ne pouvant plus y faire leurs courses, et non concernés par les nouveaux lieux et leurs activités.

C’est fatigant de subir les changements de son quartier, de le voir se modifier à vitesse grand V, et de croire que c’est une fatalité. De comprendre que nous, l’habitant au quotidien, nous n’avons aucune prise dessus. Que personne ne décide vraiment d’embourgeoiser un quartier, et que par conséquent personne ne peut aller contre. On voudrait proposer autre chose pour cette chapelle. Faire en sorte qu’elle reste publique.

Tout se passe en effet comme si le plus évident était la privatisation de ce lieu. Et que cette évidence amenait des habitants, mécontents, à réclamer une contre-évidence et à devoir mener une lutte pour qu’elle soit entendue et reconnue.

22 mars 2016 : l’invention d’un contre-projet

Déterminé à ne pas laisser ce lieu se perdre, le centre social décide de contacter tous les acteurs associatifs du quartier pour leur proposer de participer à l’élaboration d’un projet commun de réouverture de cette chapelle. Beaucoup répondent positivement. Tous encouragent l’initiative et s’accordent sur l’idée qu’un lieu de quartier est nécessaire à cet endroit-là.

Autour de la table, le centre d’hébergement d’urgence, le centre social, une association culturelle, une association de prévention spécialisée, l’organisation de jeunes du quartier, des associations mettant en lien les habitants d’origine étrangère, le conseil de quartier, une association de travailleurs sociaux et d’animateurs interculturels, et un restaurant associatif.

Dans cette chapelle, on n’y mettrait rien d’extraordinaire, si ce n’est tout ce qu’on devrait trouver dans un quartier mais qu’on ne trouve plus aujourd’hui à bas prix.

Au rez-de-chaussée, dans la nef, un café-restaurant, où on pourrait rester toute la journée si bon nous semble. Les consommations et plats seraient à des prix abordables pour tous, régulièrement cuisinés en lien avec les habitants du centre d’hébergement d’urgence et les bénévoles du centre social. Cet espace serait un lieu de passage.

On y viendrait aussi pour faire ses courses. Dans le supermarché solidaire, on trouverait des produits de consommation courante, vendus à moindre coût. Les prix seraient indexés sur les revenus des personnes. Il serait aussi possible de trouver, régulièrement, des produits locaux, d’assister à des rencontres avec les producteurs et de participer à des ateliers de cuisine, et sur l’alimentation.

Aussi, au milieu, un ring de boxe, qui, selon les envies, se transformerait en scène, tribune, ou salon. Et puis, en fin de journée, l’espace de la nef se modifierait pour laisser place à des débats, rencontres, concerts.

En grimpant quelques marches, on accéderait au second niveau (celui des prostituées d’antan). Y seraient installées des mini-boutiques gratuites, de troc et d’objets recyclés. Cela pourrait être aussi, l’espace d’un instant, celui d’artisans et artistes venus présenter ce qu’ils confectionnent. On y monterait aussi pour aller sur internet, assister à des permanences sociales et médico-sociales, ou obtenir des informations en tout genre.

C’est ainsi que nous rêvons ce lieu. Cela s’appellerait l’Agora du faubourg. Rien d’extraordinaire. Le quotidien, en somme.

Le travail des associations parties prenantes ne se cantonnerait pas à la mise en place de ces initiatives mais consisterait à faire en sorte que le lieu reste accessible à tous, et à éviter une privatisation non volontaire et progressive par un public, en excluant d’autres. Le lieu se veut mixte, en effet. Mais la mixité sociale ne se décrète pas. Il ne suffit pas de dire que le lieu est mixte pour qu’il le soit. C’est là notre lutte dans la lutte. Celle qu’on ne peut jamais vraiment gagner, mais quand on la gagne, on gagne vraiment.

Mixité sociale : brise fraîche dans la chaleur de l’été, qu’on adore, qu’on espère, qui nous frôle parfois, qui disparaît aussi vite qu’elle est apparue.

Nous savons que nous devons y réfléchir longtemps, plusieurs fois et collectivement. Que ce n’est pas une mince affaire que de se promettre la mixité. Loin de ce mot-valise usé, vidé, essoré par trop d’usage politique à mauvais escient, la mixité sociale, au quotidien, dans un quartier en cours de gentrification, est un défi. Celui de briser l’entre-soi dans l’occupation des nouveaux lieux publics, celui d’une réoccupation de l’espace public par les groupes sociaux marginalisés. Celui de la rencontre interculturelle au sens très large du terme : d’avoir la possibilité de se connaître, et d’échanger même si on n’a que le quartier en commun. C’est un défi à tel point qu’un lieu qui parle de mixité sociale aujourd’hui a de fortes chances d’être un lieu non mixte et bourgeois. À tel point que la mixité sociale fait partie du projet du lieu. Projet. Ce qu’on balance en avant. Nonchalamment.

Pour cette chapelle, notre conception de la mixité sociale est à l’inverse de l’idéal républicain assimilationniste mort, ne correspondant à aucune réalité. Il s’agirait plutôt d’un réflexe localiste : faire en sorte que chaque groupe culturel soit visible et reconnu dans l’espace public, en capacité de s’allier avec d’autres pour inventer ensemble leur devenir, et se défendre s’il le faut. Faire partie d’un groupe est souhaitable pour chacun de nous. Nous avons besoin d’appartenir à des groupes autres que celui de la famille pour être au monde. Le rôle des espaces publics, tel que celui en devenir de la chapelle, est de favoriser la présence de tous les groupes culturels du quartier, et pas seulement ceux, dominants, à fort capital économique et de culture jugée légitime.

Nous organisons alors des réunions publiques pour que tous ceux qui le souhaitent puissent apporter de l’eau au moulin de l’agora. Mais postuler que le lieu est ouvert à tous et toutes, que chacun peut y proposer des choses ne suffit pas. Nous le savons. Les prix bas ne suffisent pas non plus. Ils sont nécessaires, mais pas suffisants. Nous savons aussi qu’il ne faut pas attendre que les gens viennent « d’eux-mêmes », meilleure manière de trier le public. Il faut que nous allions à leur rencontre, que nous allions chercher les habitants de l’arrondissement, organisés ou non, pour les faire venir et qu’ils s’approprient l’espace.

23 mars 2016 : organisation de la lutte

De son côté, la mairie nous fait très vite comprendre qu’elle ne peut mettre un centime dans la rénovation de la chapelle. Il s’agit alors de faire preuve, autant que faire se peut, de finesse et pragmatisme.

Le centre social : Il faut qu’on utilise le budget participatif. La mairie insiste lourdement et régulièrement pour qu’on leur dépose des projets. À croire qu’ils manquent d’idées. Si on dépose un projet, dans le cadre de leur dispositif à eux, ils ne pourront que l’accepter. Plus précisément, il serait même bienvenu de leur demander de nous financer pour l’organisation d’une concertation sur l’avenir de la chapelle, dont le projet qui en découlerait serait financé par le budget participatif. Comme ça, si jamais ils proposent un projet dans leur coin, on pourra leur rentrer dans le lard en rappelant qu’une concertation est en cours, et qu’ils doivent en tenir compte.

Nous comprenons que la bataille sera plus longue et compliquée que prévu quand nous nous retrouvons à devoir défendre bec et ongles notre projet auprès des élus de la mairie du Xe. Projet provenant pourtant d’associations d’intérêt général pour ouvrir un lieu public, mais osant contrer un projet de privatisation venant de la Ville.

Nous : Il s’agit de faire de cette chapelle un lieu ouvert, accessible à tous, y compris aux habitants aux revenus les plus modestes, lesquels se sont vus progressivement mis à l’écart des nouveaux commerces et infrastructures, du fait de la gentrification du quartier.

La mairie : Nous controns la gentrification par les logements sociaux.

Nous : Ce n’est pas suffisant. Si vous cherchez à la contrer, il faut soutenir les projets de quartier proposés par le quartier.

La mairie : Ce n’est pas nous qui décidons, c’est la Ville de Paris.

Nous le comprenons encore plus quand les interlocuteurs à même de prendre des décisions deviennent difficilement identifiables, ou se rejettent mutuellement les compétences.

Rendez-vous avec le cabinet de la maire de Paris.

Annulé au dernier moment.

Deuxième rendez-vous avec le cabinet de la maire de Paris.

Annulé au dernier moment.

Rendez-vous avec le cabinet de l’élu à la culture [2. La chapelle est propriété de la Ville de Paris, gérée par la direction de la Culture et du Patrimoine.].

Annulé au dernier moment.

Nous manquerons enfin de nous étouffer quand nous comprendrons que ces mêmes élus finissent par nous mettre en concurrence avec un autre projet associatif.

24 mars 2016 : La Cavalcade

Appel de l’élu d’arrondissement qui soutient l’Agora du faubourg :

Je ne vais pas vous cacher que la situation est difficile. Que les lieux sont chers à Paris. Vous n’êtes pas sans le savoir. L’élu de mon parti à la mairie du XIe arrondissement soutient le collectif d’artistes La Cavalcade qui est en passe de se faire expulser. Moi, à la mairie du Xe, je vous soutiens. Or, la Ville de Paris a décidé de reloger La Cavalcade dans la chapelle. Ils ont visité il y a peu. Voilà. Il va falloir trouver un compromis, que vous vous arrangiez ensemble.

La Cavalcade est un collectif d’artistes parisiens, disposant depuis une dizaine d’années d’un espace dans le XIe arrondissement, mis à disposition par la Ville de Paris pour un loyer très modique. Leur lieu est, pour ainsi dire, semi-ouvert (ou semi-fermé en fonction des humeurs) : il n’accueille le public que de temps en temps. Selon eux, la mairie du XIe les déteste, les empêchant de vraiment travailler avec les habitants. Les voisins n’attendent qu’une chose, qu’ils s’en aillent. En février 2016, on leur annonce qu’ils vont devoir quitter les lieux. La Ville de Paris vend son patrimoine, et leur lieu sera transformé en cinéma hype. Mais, pas de panique, un autre lieu leur est réservé.

Rendez-vous no 1 :

La Cavalcade : La Ville nous a promis la chapelle. Nous l’avons visitée il y a quelques mois. Nous sommes de bonne volonté, nous ne sommes pas vos ennemis, c’est la Ville qui nous met en concurrence. On le sait. On aime beaucoup ce que vous faites. Nous aussi, nous aimerions plus nous ouvrir sur le quartier. Nous installer dans ce quartier serait l’occasion pour nous de revoir notre manière de travailler, de faire des choses avec vous et les habitants.

Nous : Dans ce cas-là pourquoi n’êtes-vous jamais venus nous voir ? Nous sommes juste en face pourtant…

La Cavalcade : On nous a dit que ça devait rester secret pour le moment.

Nous : Nous pensons possible que nos deux projets cohabitent, de partager le lieu. Et vous ?

La Cavalcade : De notre côté, nous avons besoin de nous concerter en interne pour prendre une décision.

Rendez-vous no 2 :

La Cavalcade : Vous avez rencontré l’élu à la Culture de la Ville pour défendre vos billes en nous discréditant. C’est un coup de poignard dans le dos. On ne peut pas vous faire confiance. On ne peut pas imaginer de travailler ensemble dans ces conditions.

Nous : Nous ne l’avons pas rencontré. Qui vous a dit ça ?

La Cavalcade : Quelqu’un.

Nous : On avait pris rendez-vous, mais il n’a jamais eu lieu finalement [3. Nous comprendrons plus tard que ce rendez-vous a été annulé car les élus avaient déjà tranché et accepté de faire passer notre projet au budget participatif.]. Jamais on ne se serait permis de vous disqualifier auprès de lui. Nous jugeons que nous menons la même lutte, que nous sommes du même côté, que nous ne devons pas nous affaiblir mutuellement.

La Cavalcade : On ne vous croit pas.

Rendez-vous no 3 :

La Cavalcade : Tout bien réfléchi, on ne veut pas partager le lieu avec vous. On a besoin de tout l’espace. On ne peut pas partager. On a besoin d’un lieu fermé pour travailler. Nous ne voulons pas la même chose que vous, nous n’avons donc aucune raison de travailler ensemble.

Nous : Vous voulez vraiment jouer la concurrence ? C’est vraiment dommage. Donc, que le meilleur gagne et à bientôt.

25 mars 2016 : le budget participatif

La seule façon de faire que la chapelle reste un lieu public est donc de présenter un projet au budget participatif de la Ville de Paris. Si le projet n’est pas élu par les habitants, le lieu sera vendu. Si on gagne, le lieu restera public, et notre projet verra le jour.

Mais pour qu’un projet passe au vote des habitants, il faut qu’il passe d’abord au tamis des édiles. Démocratie participative à la française. Il faut donc les avoir convaincus en amont du bien-fondé et de l’utilité sociale du projet pour qu’ils acceptent de le soumettre au vote.

Les rendez-vous, le travail de présentation, de défense du projet auprès des élus – basé notamment sur son ancrage sur le territoire – et le fort soutien de l’un d’entre eux permet au projet d’être éligible. Il est chiffré à un million d’euros. Ce qui signifie qu’en cas de victoire, la Ville s’engage à investir un million d’euros dans sa réalisation.

En très peu de calculs, nous arrivons à la conclusion que si nous voulons que notre projet se réalise, il faut faire en sorte d’être lauréats, donc d’inciter les habitants et travailleurs de l’arrondissement à voter. Et pour les inciter à voter, il faut les informer. De l’existence du budget participatif d’une part, et de notre projet ensuite. Nous partons donc pour une grande campagne d’information et de mobilisation dans tout l’arrondissement. A fortiori autour de la chapelle, bien sûr. Sur un mois, tous les bars, restaurants (se comptant par centaines aux abords du lieu) ont été arrosés, et des permanences de diffusion de flyers assurées.

26 mars 2016 : la victoire

À ce jeu, nous finissons par gagner. Notre projet est « lauréat du budget participatif ». La Ville de Paris se voit obligée d’investir un million d’euros dans la rénovation de la chapelle, et la mise en œuvre du projet. Flonflons et cotillons. C’est une victoire. Nous la célébrons car, d’une part c’est rare de gagner, et d’autre part, le lieu reste public et notre projet va voir le jour. Même si nous savons bien que c’est maintenant que le plus dur commence.

27 mars 2016 : fooding façon bio-tox

Ça ne manque pas. Une semaine après cette bonne nouvelle, on apprend que la Ville de Paris choisit de confier au groupe Noctis l’animation du toit de la médiathèque adjacente à la chapelle. Noctis est notamment à l’initiative de salons, bars et restaurants très haut standing à Beaugrenelle, au bois de Boulogne, aux Champs-Élysées, à Montparnasse, au Trocadéro, à Opéra, au Louvre, à Saint-Germain-des-Prés… et maintenant dans le square Saint-Lazare, Paris Xe, quartier dit « prioritaire » pour la Ville [4. Un quartier classé « prioritaire » pour la Ville ou l’État est un quartier jugé moins doté, plus pauvre, sur lequel les pouvoirs publics s’engagent à déployer une politique d’aides spécifiques.].

À n’en pas douter, la journée ce sera petit resto sympa. Bio, équitable, vegan, locavore, paléo-fruticool. « Nan mais y a pas que du vegan. Y’a des plats pour les flexi, on n’est pas des intégristes ici. » Sur le toit de la médiathèque, l’été ça fait rêver. Le soir, lounge électrochic. Cocktail à 15 balles et soirées après 2 du mat’. Ouais, c’est chouette.

Cette nouvelle est pour nous très dure à avaler. Il y a de forts risques que tout notre travail d’ouverture de la chapelle sur le quartier soit sapé par la politique de ce nouveau lieu. On imagine sans aucun mal un bar-restaurant tape-à-l’œil, cher et tourné vers le public-cible habituel de tous les bars « concept » ouvrant aujourd’hui. C’est ici une forme de privatisation de l’espace par un public, générant privation pour tous les autres. Ils sont précisément l’inverse de ce que nous voulons être. Pis, ils sont ce contre quoi nous nous battons. À dix mètres de nous. Ils sont plus forts, mieux dotés, et gagneront toutes les batailles silencieuses que nous compterons mener contre eux.

D’aucuns disent qu’à croire que nous avons gagné, nous avons perdu.

28 mars 2017 : les travaux

Moi : Je suis passée voir la chapelle ce matin. Les travaux ont commencé. Il y avait un géomètre, et un autre ouvrier. Ils prenaient des mesures. Il y avait plein de poussière, des bâches, du ciment… On a gagné pour de vrai !

Le centre social : Les travaux vont prendre au moins deux ans. Deux années à attendre, c’est long. Il faut que pendant ce temps-là nous nous organisions pour l’ouverture, nous décidions d’une manière de s’organiser, de fonctionner ensemble pour gérer le lieu, et que nous commencions à l’éprouver. Il va falloir tenir.

29 mars 2019…

« Ah c’est joli chez vous. »

« Non, je vous en prie, c’est chez vous. »

« C’est combien le café ? »

« Un euro. »

« Même assis ? »

« Le plat à six euros, c’est pour les végétariens ? »

« Non, non. »

« Pourquoi y’a un ring de boxe au milieu ? »

by Alexane Brochard | 16 octobre 2017 | Culture de base, Selle de ch’val

Avec le concours de Jean-Baptiste Bernard

La grande crise argentine, qui a frappé le pays entre 1998 et 2002, n’a pas seulement généré de la sueur, du sang et des larmes. L’épisode a aussi été l’occasion de multiplier les expérimentations passionnantes. Parmi elles, les ouvertures d’écoles populaires, initiées en 2004 à Buenos Aires avant d’essaimer dans les autres grandes villes, sont indissociables des célèbres transformations d’entreprises en coopératives par leurs ouvriers. Car c’est souvent dans les locaux des usines récupérées que les professeurs et militants de l’éducation populaire donnent leurs cours. Et c’est très largement à destination des ouvriers qu’ils dispensent leur enseignement. Rencontre avec Fernando Lazaro et Ezequiel Alfieri, deux militants pédagogiques ayant participé à l’ouverture de l’école de la Maderera Cordoba, une usine de bois récupérée par ses travailleurs en 2002. Une occasion de découvrir, à travers cet établissement hors normes de quatre-vingt-dix élèves, le mouvement dans lequel il s’inscrit.

Ce texte est issu du troisième numéro de la revue Jef Klak, « Selle de ch’val », encore disponible en librairie.

Télécharger l’article en PDF.

Décembre 2014, Buenos Aires. Au 3165 de l’avenida Cordoba, l’ambiance est studieuse. Dans une grande salle commune, des élèves planchent sur leurs examens de fin d’année. Non loin, dans un petit bureau trop vite bondé, Fernando Lazaro et Ezequiel Alfieri discutent pédagogie. Les deux militants échangent sous les portraits et photos trônant au mur – en vrac, Paulo Freire , Ernesto Guevara, des Indiens mapuches, quelques mères de la place de Mai, et le wiphala [2. Le terme désigne les drapeaux rectangulaires aux sept couleurs utilisés par les ethnies des Andes. ] des peuples indigènes. Le ton est donné. Ce bâtiment est celui de la Maderera Cordoba, une usine de bois récupérée par ses ouvriers à la fin de la grande crise argentine. Si le pays est alors en souffrance, l’époque est aussi à l’effervescence sociale et pédagogique. D’un côté, les travailleurs multiplient les reprises d’usines en coopérative, pour éviter leur fermeture. De l’autre, des professeurs et étudiants commencent à unir leurs forces pour ouvrir des écoles sauvages, et ainsi lutter contre la « mal-éducation ». Tous défendent au fond une même culture populaire, qu’elle soit de métier ou de lutte. Il s’agit d’apprendre pour se donner les moyens de faire et d’être ensemble.

Ce mouvement d’ouverture des bachilleratos populares – que nous traduirons ici par « écoles populaires » – prend véritablement forme dans la capitale argentine au mitan des années 2000, avant de se répandre dans les villes de province. Tous les établissements ouverts fonctionnent sur le même principe : chaque jour, des étudiants et professeurs y donnent cours à des habitants du quartier n’ayant jamais (ou très peu) fréquenté l’école. Les cursus dispensés durent généralement trois ans et sont validés par l’obtention du baccalauréat.

Tout commence en 2004, quand un groupe de militants pédagogiques de Buenos Aires (dont Fernando et Ezequiel) ouvre une école populaire au sein de l’usine récupérée IMPA [3. Industrias Metalurgicas y Plasticas Argentina. ]. Il s’agit du premier établissement autogéré né du mouvement social argentin, et son exemple fait vite tache d’huile. Dans les mois qui suivent, les ouvertures d’écoles se multiplient, portées par le dynamisme du mouvement des entreprises récupérées

Il en va ainsi de l’école populaire de la Maderera Cordoba, qui voit le jour en 2005, avec pour ambition première de permettre aux travailleurs de l’usine de décrocher leur bac. Mais il s’agit aussi d’apporter des armes à ces gens qui se battent depuis trois ans pour maintenir à flot une entreprise désertée par ses cadres et son patron. Sont donc enseignés les rudiments nécessaires au montage administratif et à la gestion d’une usine en coopérative.

Cependant, l’enjeu de cette lutte dépasse le strict cadre des salles de classe. Toutes les équipes pédagogiques partagent un même objectif : la reconnaissance de ces écoles populaires par l’État. Elles souhaitent amener la puissance publique à valider le rôle éducatif joué par leurs établissements dans les zones où l’offre scolaire est inexistante ou inaccessible. Et à reconnaître qu’ils permettent de dépasser le clivage public/privé, inopérant en termes d’expérimentation éducative. Bref, les militants entendent que l’État facilite les initiatives autonomes là où il s’est montré incapable de répondre aux besoins en matière d’éducation.

Pour eux, les écoles populaires devraient bénéficier des mêmes avantages que les établissements publics (professeurs payés par l’État, bourses pour les étudiants, délivrance de diplômes), tout en conservant une gestion autonome. « La responsabilité de l’État dans le système éducatif est de garantir l’éducation ; notre responsabilité, en tant qu’organisation sociale, est de la prendre en main, résume Fernando. Nous voulons dépasser la notion de public ou de privé. À charge pour l’État de reconnaître la valeur éducative de nos expériences, et d’accepter l’autonomie des contenus et l’autogestion des établissements. C’est ce que nous demandions, et c’est ce que nous avons fini par obtenir. »

Mais pour l’obtenir, il a fallu du temps. Une longue lutte s’en suit, ponctuée de manifestations, d’événements, d’interpellations de la puissance publique, de mises en avant des propositions pédagogiques et politiques de ces établissements différents. Jusqu’à la victoire : en 2011, l’État reconnaît les écoles populaires. Le statut de leurs enseignants s’aligne alors sur celui des écoles traditionnelles, leurs élèves ont désormais le droit de prétendre à des bourses, et les établissements peuvent même décerner le diplôme national du baccalauréat.

Mieux encore, souligne Fernando : les années de lutte ont solidement structuré le mouvement. « Il compte aujourd’hui plus de cent professeurs, liés à de nombreux mouvements et organisations sociaux. Il s’agit d’un véritable réseau, qui soutient de nombreuses luttes d’éducation populaire en Amérique latine. Nous sommes devenus un problème, une forme de menace pour la structure éducative d’un État positiviste et de matrice libérale. Pour la puissance publique, nous ne sommes plus ces douze profs délirants qui ouvrent une école différente, mais un véritable mouvement pédagogique – ça change tout. Nous ne sommes plus quarante dans la rue, mais mille ! »

Au-delà de la reconnaissance étatique, il y a aussi celle des pairs. Syndicats et mouvements d’éducation populaire institués n’ont pas toujours vu d’un bon œil ces initiatives, dont ils contestaient le sérieux. D’aucuns martelaient qu’il était contradictoire avec les positions défendues par les syndicats des personnels enseignants d’opter pour un fonctionnement interne différent de celui des écoles publiques, avec le risque de faire lutte à part.

Si le nombre ne fait pas tout, il participe grandement de la crédibilité du projet de transformation sociale, porté conjointement par le mouvement des écoles populaires et celui des usines récupérées. Conjointement, parce que tous deux aspirent à résorber l’insupportable fossé séparant le monde des savoirs de celui de la production ouvrière. Pour Ezequiel, « en récupérant écoles et entreprises, il s’agit de cheminer de concert. Cela implique de nouer des accords politiques de résistance, d’occupation et de lutte. Et cela vaut aussi pour la production, qu’elle s’inscrive dans le cadre de l’usine ou dans celui de l’école ».

Il ne s’agit donc pas seulement de partager un espace. Mais de penser ensemble pour mieux articuler projets politiques et processus de production. Les écoles populaires ont d’ailleurs repris le slogan des usines récupérées : Occuper, résister, produire. Les uns au travail, les autres à l’école.

Les espaces de l’école sont les mêmes que ceux de l’usine. Sans machines, mais avec quelques tables, chaises, tableaux parsemés d’inscriptions à la craie. Sur cette porte de classe, une inscription : « Celui qui se bat n’est pas mort. Ici, nous respirons la lutte. » Sur ce mur, une autre : « Contre les expropriations morales que nous subissons, nous construirons une éducation populaire. Nous sommes conscients de faire l’histoire et notre plan de lutte et d’action laissera des traces. »

Une dizaine d’ouvriers travaillent aujourd’hui dans l’usine de bois de l’avenida Cordoba. Dans leur grande majorité, ils ont participé à la décision de reprendre l’entreprise, en 2004. Depuis, tous sont passés par les bancs de l’école. Ils y ont acquis des connaissances utiles au processus de production, compétences d’autant plus précieuses que leur travail a évolué – la coopérative amène en effet chacun à se pencher sur la gestion de l’entreprise, sur ses relations avec les fournisseurs ou encore sur sa politique commerciale. Ils y ont travaillé leur sens du collectif, aussi. Et, cerise sur le gâteau, ils ont tous décroché leur bachot grâce à l’école populaire.

En l’espace de dix ans, les âges et trajectoires des élèves de la Maderera Cordoba ont changé. Elle est aujourd’hui fréquentée en majorité par des jeunes en échec scolaire, subissant des conditions sociales et familiales très difficiles, souvent poursuivis par la justice et vivant dans la rue. Ils ne retournent pas d’eux-mêmes sur les bancs de l’école, mais y sont envoyés par des juges. Lesquels voient l’établissement comme une sorte d’ultime recours éducatif, même s’ils ne partagent pas sa vision de la pédagogie et son positionnement politique. Paradoxal ? Sans aucun doute, note Ezequiel : « D’un côté, l’État nous critique, nous met la pression (et nous ne nous privons pas de faire la même chose à son égard) ; de l’autre, il renvoie vers notre école les enfants qui connaissent les problématiques sociales les plus lourdes. Les gens du ministère savent pourtant très bien comment nous fonctionnons ; ils savent que nous ne sommes pas comme les écoles traditionnelles. Ce n’est pas un hasard si le portrait de Guevara ne trône dans aucun autre établissement du pays… » Pas la seule différence, bien sûr. Au sein de la Maderera Cordoba, le parcours de vie des élèves est vu comme une expérience de résistance. Pour l’équipe de l’établissement, constituée de douze professeurs, c’est même un principe pédagogique fondamental. Le seul qui permette de redonner le goût d’apprendre à des élèves de plus en plus jeunes, qui ont traversé des épisodes de vol, de violence et de toxicomanie, et qui ont parfois déjà croupi derrière des barreaux.

La pédagogie de l’école doit s’articuler avec des problèmes sociaux de plus en plus lourds. « Il s’agit dans cette école de mettre en résonance nos connaissances, nos histoires de vie et nos histoires de lutte », précise Ezequiel. Les équipes pédagogiques s’appuient donc sur les expériences de lutte de chacun et chacune, et les relient à celle de l’école populaire. Il s’agit de mettre en exergue un destin partagé pour créer une communauté. Résultat : quand les profs descendent dans la rue pour défendre leur condition, les étudiants les accompagnent. Normal, puisque le fonctionnement de l’école, et la lutte pour sa pérennité, relèvent autant de la responsabilité des profs que de celle des élèves. « La lutte dans la rue est une forme de pédagogie critique. Nous y étions d’ailleurs ensemble, profs et élèves, pour exiger que ce lieu soit considéré comme un espace collectif d’éducation populaire. Nous ne le voulions pas, nous l’exigions. C’est comme ça que nous avons gagné, même si ce fut difficile », rappelle-t-il. Les engagements réciproques forment ainsi le ciment du collectif, indispensable au processus pédagogique. L’enjeu est essentiel : c’est quand les élèves commencent à saisir ce processus qu’ils ne cherchent plus à fuir l’école.

Cette pédagogie est dite « populaire » car elle se tisse à partir du groupe qui la porte. Elle est singulière, autonome, et revendiquée comme telle. En apparence, pourtant, une journée à l’école populaire ressemble fort à celle d’un établissement traditionnel – il y a des professeurs, des élèves, des tableaux, des chaises, des tables, et même des évaluations ou des travaux à rendre. Mais en réalité, tout est différent. À commencer par l’apprentissage, qui n’est pas individuel mais toujours collectif. Quant aux professeurs, ils sont aussi des animateurs, des accompagnateurs, refusant radicalement la mise en échec de leurs élèves. De plus, grâce à des réunions mêlant élèves et professeurs, chacun est impliqué dans les choix concernant la discipline et l’autorité.

Pour chacune des matières enseignées, les cours sont assurés conjointement par deux (voire trois) professeurs. Et tous estiment que les divers points de vue apportés par des disciplines distinctes constituent des conditions indispensables de l’apprentissage. C’est pourquoi les histoires de vie sont systématiquement considérées : à cause de la nécessité de comprendre les visions de chacun et de faire avec. Il s’agit en somme de mettre en perspective les opinions, les théories et les faits, pour petit à petit construire un esprit critique.

Si les écoles populaires sont autonomes dans leur fonctionnement, elles le sont donc aussi dans leur pédagogie, refusant par exemple de s’en tenir à la seule histoire nationale officielle. Les professeurs l’enseignent, mais ils la complètent par l’histoire des mouvements, des luttes culturelles et politiques qui ont aussi participé à la construction sociale du pays. Les élèves découvrent ainsi les figures argentines illustres, mais aussi celles des cultures populaires : Guevara, Marx, Freire, Eva Perón, etc.

Comme ils l’ont écrit sur les murs, ces élèves font partie d’une histoire, et font l’histoire. Comprendre cela, sentir cela, c’est entrer dans un mode de présence au monde différent. Par la preuve quotidienne d’une appartenance à une culture, un groupe, une histoire, les jeunes quittent l’idée qu’ils n’ont pas de prise sur leur sort, qu’ils sont seuls responsables de leur situation. Ils apprennent à prendre en main leur vie au sein d’un collectif, et à saisir que leurs actes portent en eux un potentiel de transformation.

C’est tout l’enjeu pédagogique et politique des écoles populaires : faire en sorte que les classes populaires maîtrisent les mêmes outils que les classes dominantes, afin qu’elles fassent entendre leur voix, qu’elles s’organisent et qu’elles puissent agir sur leur condition. Cela passe forcément par une pédagogie – dite « de l’opprimé » – basée sur la confiance dans les capacités et les savoirs d’autrui. Paulo Freire, une des références fondamentales dans la culture populaire argentine, lie ainsi l’éducation populaire à la prise en compte des conditions socio-économiques d’existence. L’application de ses principes pédagogiques cherche à contrer ce qu’il appelle « l’éducation bancaire » de l’école [4. L’acte pédagogique pratiqué serait comme un dépôt d’une matière inerte et prédéfinie dans un contenant vide prêt à recevoir et à mémoriser.] par l’éducation au politique. Objectif : aboutir à une démocratie radicale et intense. À la Maderera Cordoba, comme dans toutes les autres écoles populaires, on retrouve finalement en actes l’intuition freirienne : que « les hommes s’éduquent ensemble par l’intermédiaire du monde ».

by Alexane Brochard | 24 janvier 2017 | Contrôle continu, Genre rage

Dans les premières années du XXe siècle, ouvrent à Clermont-sur-Oise, Cadillac et Doullens, trois établissements publics laïcs pour mineures nommés « écoles de préservation de jeunes filles » où l’on enferme vagabondes et filles récalcitrantes de la campagne ou du sous-prolétariat. Leur histoire est très peu connue. Les éditions L’Arachnéen ont publié en octobre 2015 un ouvrage représentant le quotidien de ces « écoles » dans les années 1930. Vagabondes s’appuie sur un fonds photographique issu d’une commande officielle, et resté jusque là enfoui. Les photos sont accompagnées d’un montage de courriers administratifs et de documents officiels pour tenter de dresser un portrait de ces lieux d’enfermement.

Qui étaient ces jeunes filles ? Quel sort était réservé à celles que les correspondances administratives nommaient gracieusement des « idiotes perfectibles » ? Sandra Álvarez de Toledo, coordinatrice de Vagabondes, et Sophie Mendelsohn, auteure du texte qui clôt l’ouvrage, reviennent sur ce que les archives racontent de ces filles, sur la représentation de ces « écoles de préservation » et l’idéologie qui les sous-tendaient.

Télécharger l’entretien en PDF.

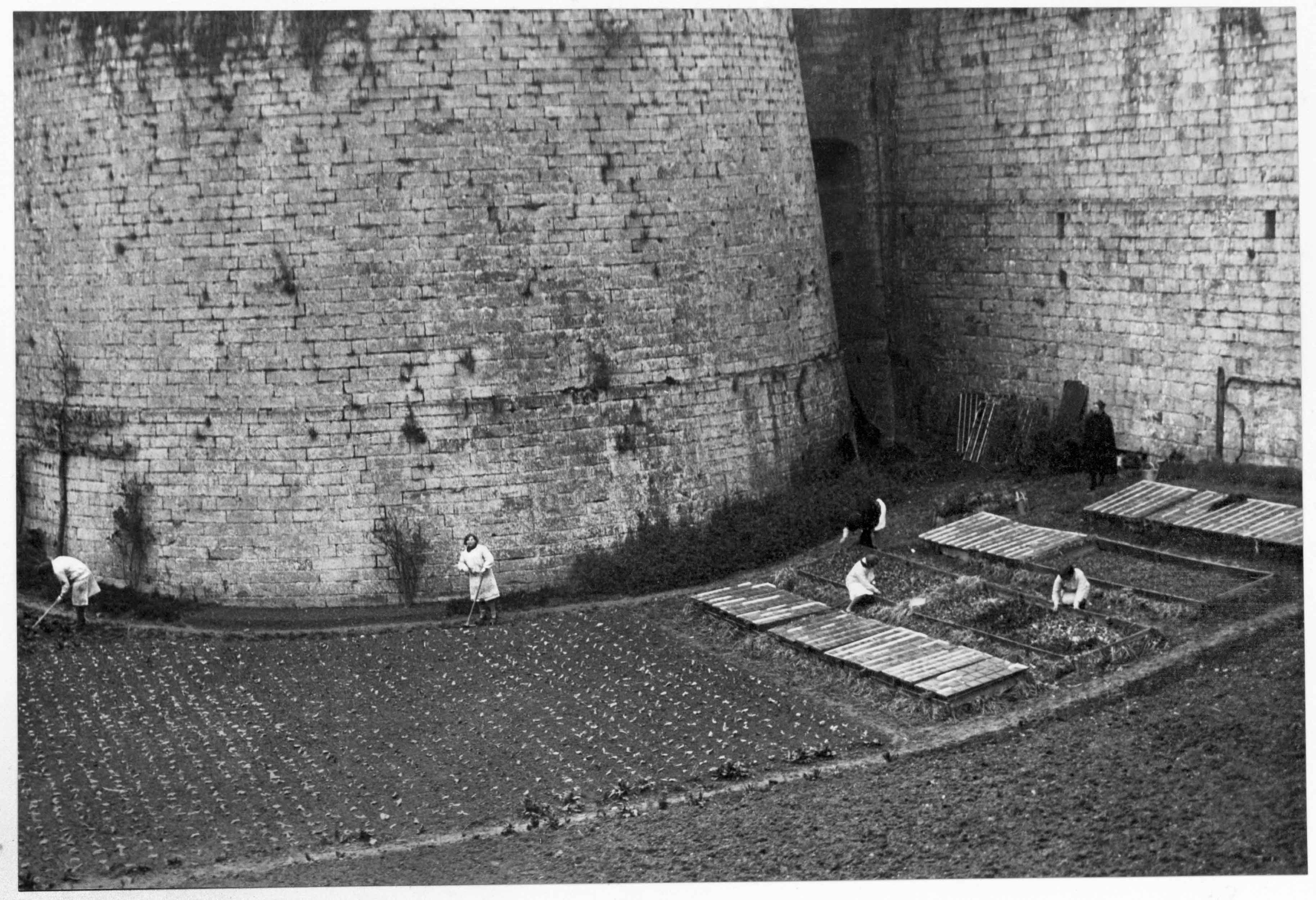

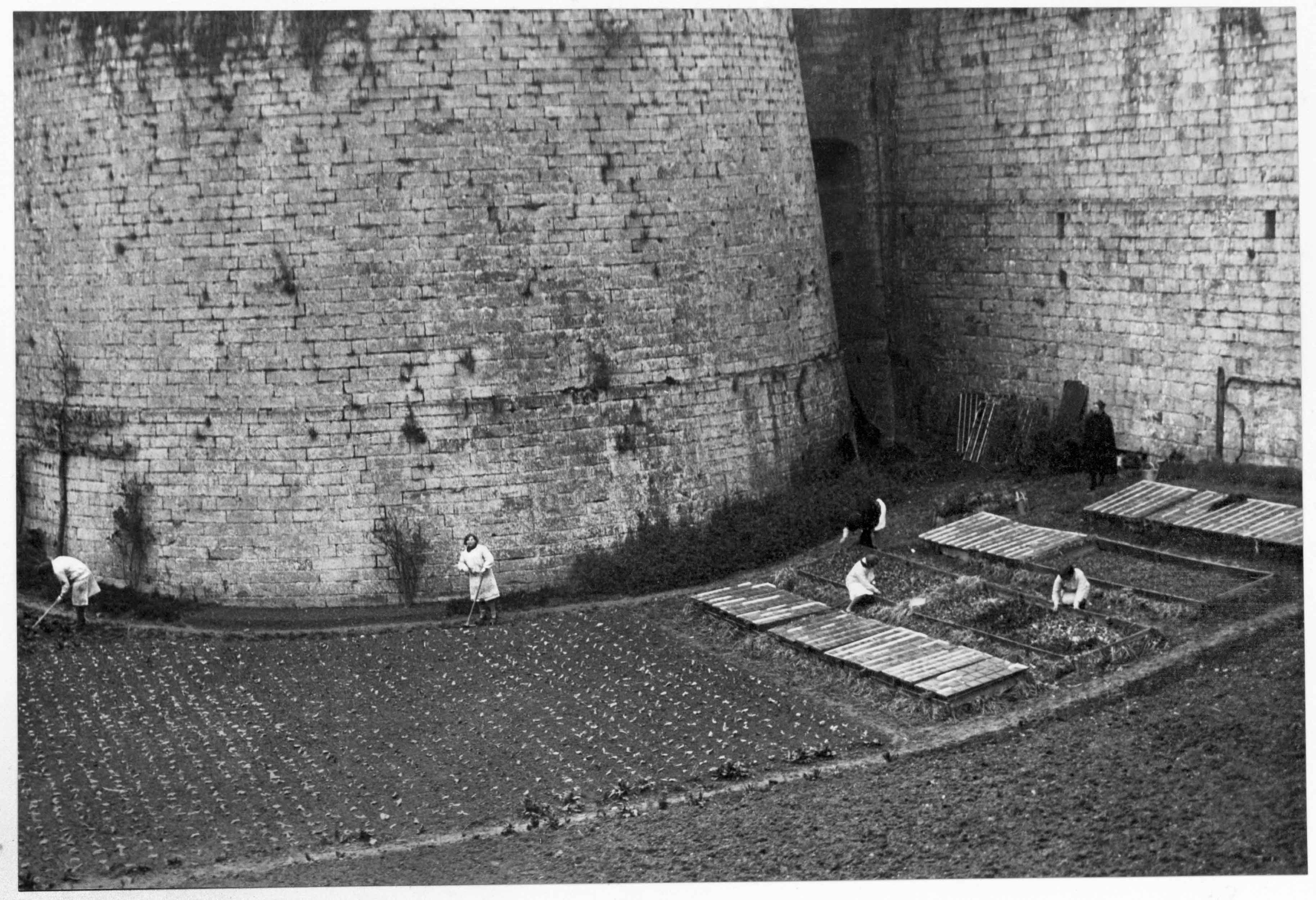

Photo nº 1 : Cadillac

Que voyez-vous sur cette image ?

Sophie Mendelsohn : Trois filles. Deux font le ménage dans la cellule qui leur sert de chambre, une fait son lit, l’autre nettoie le sol avec de l’eau – il me semble. Les cellules sont grillagées, de taille extrêmement réduite : on les appelait des « cages à poules ». Dedans, des pots de chambre, des torchons, des serviettes. Le photographe met en scène une activité censée représenter le bon esprit de l’institution, l’éducation à des fonctions sociales valorisées et à une vie de bonne moralité. Mais cette image traditionnelle est troublée par la présence d’une fille qui se recoiffe face à un miroir. Celle-ci échappe d’une certaine manière à l’assignation à un rôle social prédestiné. Elle introduit une autre dimension de la féminité, quand les deux autres sont courbées, à genou, rabaissées au travail ménager supposé les réhabiliter aux yeux de la société.

Sandra Álvarez de Toledo : Avec cette jeune fille baissée, dans l’ombre, qui prétend faire son lit, la raideur de la mise en scène est frappante. L’image est composée de manière très géométrique, avec une perspective qui file. On retrouve dans la plupart des images cette construction forte, qui renvoie à la maîtrise du photographe comme à l’emprise de l’institution. Et puis, si on regarde de plus près, on voit le délabrement réel des institutions, le désordre sous l’ordre apparent.

Quelle est l’histoire de ce fonds d’archives auquel vous avez eu accès ?

SM : C’est à la fois simple et bizarre. Ce fonds est le produit d’une commande passée par le ministère de la Justice, à la fin des années 1920, à un certain Henri Manuel, photographe mondain qui travaillait autour du monde du théâtre, de la mode et de la politique. Son studio avait alors pignon sur rue. Pour des raisons un peu étranges – cette commande étant très éloignée de ses sujets de prédilection –, c’est à lui qu’on a confié la tâche de photographier non seulement ces écoles de préservation, mais toutes les administrations pénitentiaires de France. Les photos ont toutes été prises entre 1930 et 1931.

SÁT : Le parcours d’Henri Manuel est pour le moins ambigu. Il était juif, mais a réalisé un portrait d’Hitler qui figure en couverture d’une des éditions françaises de Mein Kampf. Au début de la Seconde Guerre mondiale, il a vendu le fonds de son studio de photographies à un certain Louis Silvestre, qui collaborait volontiers avec les Allemands. Henri Manuel est mort très peu de temps après la guerre, et les photos qui lui avaient été commandées par le ministère de la Justice ont disparu.

SM : On ne sait pas ce que le ministère en a fait. Apparemment rien, ce qui est étonnant parce que c’était une commande énorme, qui portait sur l’ensemble du système pénitentiaire français.

Les photos que vous avez sélectionnées concernent trois écoles de préservation : Doullens, Clermont et Cadillac. Comment s’est opérée votre sélection ?

SÁT : Il existe en tout une soixantaine d’images par établissement, collées dans des albums conservés par l’École nationale de protection judiciaire de la jeunesse. J’avais remarqué, notamment à Clermont, que des visages revenaient d’une image à l’autre. Cela m’intéressait de faire apparaître des personnages singuliers, de produire des récits à partir de ces récurrences. Puis j’ai trouvé, dans les archives départementales, des documents qui restituaient d’une part la violence masquée par la mise en scène et qui, d’autre part,laissaient entrevoir des morceaux de vie. Le montage des images et des archives devrait faire apparaître les tensions entre la brutalité dont témoignent les documents administratifs et la marge de résistance des pupilles.

Photo nº 2 : Clermont

SÁT : Ici encore, la mise en scène est patente. La fille est sur une chaise gynécologique, mais elle a gardé ses vêtements, ses gros bas de laine. Elle détourne le visage. C’est une image-clé, qui illustre bien le soupçon qui pesait sur la virginité des filles.

SM : C’est le symbole pur de la violence médicale, de sa volonté de toute-puissance sur le corps féminin. Cette image rend particulièrement perceptible la perversion propre à l’idéologie hygiéniste dominante de l’époque. Toutes les filles subissent un examen gynécologique en entrant. C’est un passage obligé, comme dans les maisons closes, et habituellement justifié par la crainte de la syphilis.

SÁT : Au second plan, on devine la précarité de ces lieux. On fait vivre les filles en bas de laine troués dans des pièces glacées, insalubres. Les WC sont ouverts, les salles de bains suintent, le salpêtre tombe des murs. On peut penser que c’est parce que c’est « à la dure », mais en réalité, l’institution était pauvre et dysfonctionnelle ; le photographe n’a pas pu le dissimuler.

Que sait-on de ces lieux d’enfermement ?

SM : Ce sont des établissements publics et laïcs pour mineures, que l’administration pénitentiaire a nommés « écoles de préservation pour les jeunes filles ». Sous la Troisième République, un des gros enjeux de l’État est de montrer sa puissance face à l’Église. Il doit prouver qu’il est capable de prendre en charge les populations à risque, ce qui incombait jusque-là essentiellement au clergé. Ces trois centres laïcs sont en concurrence avec l’institution religieuse des Bons Pasteurs, une congrégation qui, jusqu’en 1975, a recueilli et enfermé la plupart des filles dites « de justice ». Ensuite, c’est vraiment la biopolitique au sens où l’entend Foucault : il faut faire vivre dans des conditions jugées respectables tous ceux sur lesquels on peut mettre la main, les rendre aptes à un bon fonctionnement. En raison de la chute de la natalité due à la Première Guerre mondiale, il y a la nécessité de promouvoir la procréation pour préserver la population. Il y a aussi, comme on le disait, le problème de la syphilis : les filles vagabondes sont considérées comme une population à risque, vectrices de maladies sexuellement transmissibles. Or l’État cherche à limiter l’arrivée de prostituées potentielles dans les villes, et donc la migration vers celles-ci des populations non contrôlables des campagnes.

Photo nº 3 : Cadillac

SÁT: C’est un réfectoire, l’image est encore une fois composée, cadrée, centrée. Il y a une surveillante, une cuisinière peut-être, et cinq filles qui ont l’air de s’amuser. L’une baisse les yeux en riant, une autre s’est tournée pour bavarder, ce qui signifie qu’elles étaient en mouvement au moment de la prise de vue. Le résultat est une photo à la fois immobile, raide, mais avec un certain mouvement à l’intérieur. Une marge de jeu semble exister, du moins dans le cadre de l’image.

S.M : Ce qui est amusant, c’est le contraste entre la mine réjouie, facétieuse, de la fille et la face patibulaire de la surveillante à droite. Elle a une tête effrayante, on dirait une sorcière avec sa main crispée en griffe sur la table et son regard de désapprobation qui englobe les cinq filles. Comme dans la première photo, il y a une ligne de fuite : alors qu’on est censé faire le ménage, on est plutôt en train de se faire belle ; alors qu’on est censé être écrasée par le poids des devoirs, on affiche une malice joyeuse.

SÁT : Et puis, il y a cet écriteau, en haut, qui énonce : « Dignité humaine / Devoirs de l’enfant ».

S.M : On peut remarquer que les devoirs de l’enfant sont rapportés à des espaces sociaux précis. Il a des devoirs dans sa famille et dans l’école, point. Ça définit les espaces dans lesquels il est soumis à un règlement qu’il doit respecter, et cela sous le chapeau de la « dignité humaine », impliquant « conscience », « liberté », « responsabilité » (et un quatrième principe qu’on ne lit pas sur la photo). On introduit ici la liberté, mais on ne voit pas bien quelle est la liberté de l’enfant qui n’a que ces deux espaces bien délimités, dans lesquels il est censé appliquer les règles qui lui sont imposées.

Dans ces photos, il y a l’institution, l’école-prison, rigide, ferme, mais il y a aussi tout ce qui ne colle pas avec cette image. On ne cesse de se demander si le photographe a enregistré volontairement ce qui débordait, ou si cela déborde malgré lui…

SÁT : Ce qui nous a intéressé dans ces images, c’est leur ambiguïté. Dans le livre, il ne s’agit pas seulement de proposer une vision de la répression, mais aussi d’essayer de voir ce qui se tramait entre les filles, entre les filles et l’institution, entre les filles et les surveillantes. Cela passe beaucoup par les regards, notamment dans les situations où les filles se savent photographiées. Là, il y a quelque chose qui brise le reportage, la commande, la propagande… On place une surveillante dans chaque plan, histoire de montrer que les filles étaient gardées de près ; mais le rôle qu’on demande aux filles de jouer sur les photos est trouble : la gaîté ou l’austérité de la discipline ? En tout cas, on peut faire l’hypothèse que si ce fonds n’a pas été utilisé du tout par le ministère de la Justice, c’est parce que de son point de vue, il était inutilisable.

SM : On a eu accès aux photos des établissements pour garçons et on n’y voit pas la même chose. L’ambiance, la manière de photographier n’est pas du tout la même. Les garçons sont montrés travaillant dans les champs ou dans l’industrie. La discipline semble beaucoup plus sévère, il y a moins de lignes de fuite.

Photo nº 4 : Cadillac

SÁT : Le réfectoire encore, dans son ensemble. L’architecture est extrêmement imposante : on a cette arche, très lourde et les diagonales des tables, avec ces serviettes déployées comme dans un restaurant chic. Peut-être s’agit-il d’une fête. Dans le fond, comme toujours, les surveillantes. Les filles dansent entre elles. Dans la sélection de photos que nous avons faite, nous avons privilégié tout ce qui est de l’ordre du mouvement, tout ce qui va à l’encontre de l’immobilité et de la contrainte.

SM : Il semble que la photo ait été prise avant le repas, car les tables sont immaculées, les serviettes bien présentées : donc on danserait avant le repas, ce qui semble un peu bizarre. Sur cette image, il y a aussi une fille noire ; nous n’en n’avons pas vu d’autres dans l’ensemble du fonds d’archives. C’est intéressant, car habituellement il n’y a aucune mixité dans ces institutions. Cette fille vient probablement des colonies.

Qui étaient les jeunes filles enfermées ?

SM : Il y a très peu d’informations à leur sujet. On sait par déduction – notamment parce qu’elles sont souvent attrapées pour vagabondage – qu’elles sont essentiellement issues du sous-prolétariat. Souvent, elles se sont enfuies d’une maison où elles avaient été placées par leur famille comme domestique.

SÁT : Derrière le délit de vagabondage, il y a toujours le soupçon de prostitution. Certaines filles étaient condamnées pour infanticide, qu’elles aient tué leur propre enfant, ou celui des patrons chez qui elles étaient placées comme domestiques. Les filles qui ont commis les moindres délits sont logées à la même enseigne que les criminelles.

SM : Et puis, il y a les filles de la campagne et du prolétariat, dont les familles veulent se débarrasser parce qu’elles ne sont pas contentes de leur comportement. La bourgeoisie, elle, met ses filles récalcitrantes dans les congrégations religieuses. L’assistance publique récupère celles dont les familles n’ont pas assez d’argent ou de respectabilité sociale pour y accéder.

Il y a donc, parmi elles, des filles enfermées à la demande d’un tiers ?

SM : Cela passe toujours par une procédure pénale. Les familles ne peuvent pas arriver et dire « on vous laisse notre fille ». Mais les juges, à l’époque, ont plutôt tendance à avoir la main lourde : une fille traînée devant l’un d’entre eux a très peu de chance de revenir dans sa famille. Pour le bien public, on considère qu’il vaut mieux enfermer les jeunes filles pour les protéger, même sans preuve de mauvaise conduite.

Les filles enfermées en école de préservation n’étaient en fait pas vraiment condamnées ?

SM : Non, en effet, en tant que filles et mineures, elles étaient acquittées pour « manque de discernement[2. Le « manque de discernement » signifiant que la justice considérait un défaut de conscience du caractère délictueux de l’acte au moment où il était commis.] ». Condamnées, elles auraient eu de courtes peines de prison, quatre à six mois – le vagabondage n’était pas puni très lourdement. La seule manière de les tenir enfermées longtemps était de considérer qu’elles étaient « non discernantes », et donc de les « préserver ». D’où l’euphémisme : si les « écoles de préservation » avaient été légalement des prisons, elles auraient été soumises à la juridiction générale. Alors qu’avec ce subterfuge juridique, on peut enfermer les filles jusqu’à leur majorité civile – 21 ans à l’époque. Certaines arrivaient à 14 ans parce qu’elles vagabondaient et restaient donc sept ans en institution. Pour les mêmes délits, elles faisaient des peines bien plus longues que celles des garçons.

Vous racontez à quel point les corps féminins de la classe populaire sont des éléments préoccupants pour l’État…

SM : Ces filles sont au croisement d’une justice de classe et d’une justice de genre, exactement au point de jonction de ces justices d’exception. L’ouvrage aurait pu s’intituler Des filles d’exception, pour faire apparaître justement le traitement exceptionnel dont elles sont justiciables. L’État craint ces vagabondes qui circulent librement sans contrôle familial ou juridique. Elles sont doublement dangereuses. D’abord en tant que filles du prolétariat, parce que si elles arrêtent de travailler ou de procréer, le système arrête de fonctionner. L’État doit absolument garantir les conditions du travail socialement obligatoire ! Et puis, elles sont victimes de représentations sociales et d’une justice produites par des hommes qui font d’elles des objets de désir, dangereuses en tant que tels.

Photo nº 5 : Doullens

SÁT : Est-on dans les douves ? À l’extérieur du château ou dans un pré intérieur ? On ne sait pas, mais l’image donne toutefois une idée de l’échelle de la forteresse de Doullens : les filles apparaissent comme de toutes petites figurines. Le photographe a pris la liberté de choisir une focale très large pour montrer l’espace, toujours contraint, au lieu de se rapprocher et de montrer les filles en train de travailler bien sagement.

L’horizon est bouché, on ne voit pas le ciel, seulement le mur de la forteresse.

SM : Les trois établissements sont d’anciennes prisons. Clermont était une ancienne maison centrale de filles et de femmes ; Cadillac, le château des ducs d’Épernon, avait été « une maison de force et de correction pour les filles et les femmes », et Doullens, une ancienne forteresse militaire, avait aussi été une prison pour femmes. Et dans les trois cas, il n’y a eu pour ainsi dire aucun réaménagement des lieux.

Quelle est la place du travail dans la « réhabilitation » des jeunes filles ?

SM : Elles travaillent tout le temps. Travailler la terre, en particulier, est une activité honorable. C’est une idéologie très forte à cette époque-là : ramener les filles au bon air, au bon travail, pour qu’elles puissent vivre à la campagne dans un environnement non corrompu. La ville, c’est la corruption ; les travaux des champs, c’est l’innocence, la pureté.

SÁT : Toutefois, dans les images d’Henri Manuel, le rôle du travail chez les filles est bien moindre que chez les garçons. La réhabilitation des filles se fait par le travail de la terre, les travaux d’atelier et les travaux d’aiguille, mais aussi par le travail domestique : le ménage, la lessive, la cuisine, la buanderie.

Est-ce à dire que les filles apprenaient un métier ?

SM : Le but de ces institutions est de transformer des filles déviantes en domestiques – ou en ménagères au foyer. Mais il n’est pas simple à la sortie de l’école de leur trouver une place. Tout le monde est un peu suspicieux à leur égard. De fait, beaucoup ressortent vagabondes. Parfois, elles rentrent chez elles avec un petit pécule.

Photo nº 6 :, Clermont

SÁT : Sur cette photo, on ne voit à première vue qu’une chose : cette jeune femme qui nous regarde, qui regarde le photographe. Elle est jolie, maquillée, aguichante, quand d’autres filles paraissent toutes avoir la même tête, la même corpulence tassée (à force de féculents), la même coupe de cheveux. La femme de dos est sans doute une surveillante, elle a été placée dans l’image pour confirmer que les filles sont bien gardées. Mais la fille au tablier clair concentre sur elle toute la lumière.

SM : C’est vrai que cette silhouette à droite, noire et très austère, douche un peu la scène. La joie coquine qui émane du personnage de face est contredite par cette silhouette de corbeau.

SÁT : Cette scène est totalement incongrue. C’est forcément le photographe qui leur a demandé de se mettre à danser dans ce coin-là de la cour.

SM : Et l’esprit, encore une fois, est difficile à saisir : il y a toujours ce contraste entre un univers d’enfermement et ces corps, ces filles qui dansent, qui s’amusent, coincées sous la muraille.

SÁT : Et puis, ce sont des filles qui dansent ensemble, deux par deux, cela ouvre le chapitre important de l’érotisme, des relations homosexuelles qui se tissent dans ces écoles de préservation.

Ces images de danse sont troublantes parce qu’elles feraient presque passer ces écoles de préservation pour des lieux vivables, des colonies de vacances…

SM : De nombreuses photos sont sur cette ligne très ambiguë. Il y a, de manière générale, un énorme contraste entre les photos et les textes, dans lesquels on lit qu’elles sont punies à la moindre occasion. Et les punitions, c’est le mitard et la camisole de force. Elles ne sont pas censées s’amuser. Tout l’enjeu pour ces écoles de préservation est de « relever[3. « Ce qu’il y a de plus difficile dans le relèvement des enfants, c’est le relèvement des filles. Ce qu’il y a de plus difficile dans le relèvement des filles, c’est le relèvement de celles qui sont tombées jusqu’à la prostitution publique. », Rapport d’inspection, cité p. I.] » les filles. C’est le terme employé, un mot empreint de morale et de religion. Elles ont chuté, il faut les relever, pour les rendre aptes à réintégrer la société dans des conditions jugées acceptables. Et pour cela, tous les moyens répressifs sont bons.

C’est donc comme si ces photos contrevenaient à la fois au réel des écoles de préservation et à l’image que veulent en donner les institutions ?

SM : C’est le contre-emploi d’une photographie de propagande : on voit exactement ce qu’on ne devrait pas voir. On voit la vérité de ces lieux par la résistance des corps, on voit que ces lieux ne sont pas ce qu’ils auraient dû être. On voit l’enfermement, un peu, mais aussi le reste : ce qui a rendu ces lieux singuliers. On voit la complicité qui unit les filles bien plus qu’on ne le devrait ! L’institution combat ces rapprochements, cette sensualité, ce désir de s’amuser ; il faut absolument éviter que les filles aient leur propre vie en dehors de ce qui est autorisé par l’institution. Mais les photographies montrent l’échec de l’institution à combattre cela.

Pourtant, savoir danser, c’est important, comme être une bonne ménagère, ça fait partie de ce qu’une femme doit savoir faire ! Peut-être qu’il s’agit de former de futures épouses ?

SM : Ce n’est pas cela qu’on enseigne dans ces institutions. On ne prépare pas les filles à savoir se faire belle et à mieux séduire les hommes. Au contraire : elles sont toutes suspectées d’être des prostituées. Et il s’agit de montrer qu’elles ont renoncé à ce destin fatal et que leur enjeu ne sera plus d’être belle, mais d’être bien sage, de bien faire le ménage. C’est une des ambiguïtés qui traversent toutes les photos, on voudrait les montrer d’une certaine manière, mais on ne peut pas s’empêcher de les exposer telles qu’on ne veut pas qu’elles soient : comme des séductrices.

Photo no 7 : Cadillac

SÁT : Ici, on a une image de libération. Cela a beau être un cours de gymnastique – on le comprend grâce à d’autres clichés de la même série –, là, pour cette photo, on leur a sans doute simplement demandé de courir. Même si elles sont en uniforme, coincées entre deux rangées d’arbres, la sensation d’élan reste dominante. L’image est floue ; ce n’est que du mouvement. Une échappée, presque une image d’évasion collective.

SM : Cela soutient l’idée qu’il y a une forme de séduction qui opère sur le photographe – celle dont on essaie de les charger, puis de les débarrasser. Sur cette photo, on comprend qu’elle n’est pas nécessairement sexualisée, il s’agirait d’une liberté séductrice, quelque chose qui se maintient contre l’institution ou malgré elle.

On a l’impression d’une fuite collective et spontanée. Y a-t-il beaucoup de tentatives d’évasion ?

S.M : Oui, dès qu’elles peuvent s’échapper, elles tentent de le faire. C’est même troublant la facilité avec laquelle elles s’évadent. Il suffit d’une échelle qui traîne et hop ! elles filent.

SÁT : Les évasions rythment la vie de l’institution, c’est quasiment ritualisé ! La dernière partie du livre propose une sorte de parcours-type des filles des écoles de préservation : elles sont arrêtées, jugées, internées, puis elles s’évadent. Le plus souvent, elles sont reprises. Ensuite, elles se tiennent bien quelque temps, dans l’espoir d’être« louées » comme domestiques auprès d’une famille pour, peut-être, s’échapper de nouveau.

Pouvez-vous nous raconter la révolte de 1934 à l’école de préservation de Clermont ?

SM : On n’en sait malheureusement pas grand-chose. Il semblerait que la révolte du bagne de garçons de Belle-Île[4. La colonie pénitentiaire de Belle-Île est restée célèbre par la révolte d’une centaine de colons. Un soir d’août 1934, après qu’un des enfants a été roué de coups pour avoir mordu dans un morceau de fromage avant sa soupe, une émeute éclate, suivie de l’évasion de 55 pensionnaires. Ce fait divers est suivi d’une campagne de presse très virulente, et va inspirer à Jacques Prévert son célèbre poème « La chasse à l’enfant ». Il y dénonce la « battue » organisée pour rattraper les fugitifs, avec une prime de 20 francs offerte aux touristes et aux habitants de Belle-Île, pour chaque garçon capturé.] ait commencé à s’ébruiter – sans doute via des surveillantes –, et que cela ait incité les filles de Clermont, où le régime était particulièrement dur, à se révolter à leur tour.

SÁT : On peut supposer que des liens de complicité entre les surveillantes et les filles se nouaient parfois. Dans les archives, une surveillante est décrite comme « anarchiste » par l’administration. Il faut dire qu’elles sont elles-mêmes extrêmement surveillées. L’institution mène à leur encontre des enquêtes de moralité très poussées[5. Voir notamment cette archive p. 76 « Comme suite à votre communication du 6 février écoulé concernant Mme Frangopol, née Chasseur Sylvaine, institutrice à l’école de préservation de Doullens, j’ai l’honneur de vous rendre compte que l’enquête à laquelle j’ai procédé ne m’a pas permis d’établir que cette femme fréquentait des étrangers ou des personnes suspectes. Elle a toujours été effacée et elle n’est pour ainsi dire pas connue à Doullens depuis 4 mois que sa mère habite une petite maison isolée rue Tailly près de la rue d’Arras. Mme Frango Paul n’affiche aucune autre relation, elle ne reçoit d’autre part aucune correspondance en dehors des catalogues de grands magasins, néanmoins une surveillance discrète continuera d’être exercée sur ses agissements à Doullens. »].

Comment se déroule la mutinerie ?

SM : D’après ce que l’on sait, les filles refusent de monter dans leur chambre ou d’aller au travail. Il y a des échauffourées : elles se battent avec les surveillantes. La répression est féroce, elles ont toutes été mises au mitard, sous camisole de force. Ce n’était pas une tentative d’évasion collective, c’était plutôt une rébellion interne. Tout cela a été complètement étouffé par l’administration. Un seul journal s’est emparé de l’histoire, aussitôt démenti par le ministre de la Justice lui-même.

Comment s’achève l’histoire des écoles de préservation ?

SM : Cela se termine à la fin de la Seconde Guerre mondiale, quand s’organise pour la première fois une justice spéciale pour les mineurs. On construit alors des établissements spécialisés qui ne sont plus des institutions de répression pure. Jusqu’à la fin du XIXe siècle, à la petite Roquette, il y a des enfants de deux ans qui sont prisonniers parce qu’ils ont fait bêtises et que leurs parents sont allés voir le juge pour s’en débarrasser. Cela dure jusque dans les années 1890. De 1905 à la Seconde Guerre mondiale, le statut du mineur change, mais sans être complètement éclairci du point de vue du droit. On expérimente un traitement spécial des mineurs sans que la chose soit véritablement organisée. C’est une étape intermédiaire. Ces « écoles de préservation » correspondent à la fin d’un monde, celui où l’on traitait les mineurs comme des adultes.

by Alexane Brochard | 16 septembre 2014 | Marabout

Nicolas Gaillard est membre de L’Orage, une coopérative grenobloise de formateurs à l’éducation populaire. Ces éducateurs d’un nouveau genre s’essaient au périlleux exercice de la conférence gesticulée (voir encadré ci-dessous), qui mélange savoirs issus d’expériences de vie et savoirs théoriques pour mieux déconstruire « les systèmes de domination tels que nous les avons vécus et rassembler des savoirs utiles pour l’action collective ». Nicolas Gaillard, lui, s’attaque au travail social avec sa conférence gesticulée La magie du travail social ou comment faire disparaître les pauvres. Ancien éducateur spécialisé, il cherche à déjouer les rouages à l’œuvre dans ce métier qui ont fait perdre toute ambition de transformation sociale aux travailleurs sociaux.

Téléchargez le texte en PDF en cliquant ici

Dans ta conférence, tu opères un parallèle entre travail social et magie. Pourquoi avoir effectué ce rapprochement a priori saugrenu ?

J’ai toujours aimé la magie, elle nous fait rêver en créant de l’illusion. Tous les tours de magie reposent sur le fait de transformer une réalité et de créer quelque chose qui semble irrationnel, qui nous surprend. Selon moi, c’est le premier ressort de la magie. Le deuxième, c’est de savoir « qu’il y a un truc » et d’imaginer quel peut être le procédé à l’œuvre. J’ai toujours essayé d’élucider le fameux « truc » et puis, plus largement, de comprendre et rendre visible ce qui était jusque-là invisible.

Or il y a des principes en magie qui correspondent à ce que vit un travailleur social dans son quotidien. Par exemple lors d’un « forçage », c’est-à-dire quand tu fais choisir une carte à quelqu’un, et que tu lui donnes l’impression qu’elle est libre de prendre n’importe laquelle… tout en l’induisant à saisir celle dont tu as besoin pour ton tour. Dans le travail social, le concept de « libre adhésion » agit de la même manière : quand on dit à un SDF « Vous pouvez venir dans notre centre d’accueil d’urgence, mais il ne faut pas boire, ne pas se droguer, se coucher tôt, ne pas faire de bruit… », on lui demande tout ce qu’il n’est pas en mesure de faire. Cela est censé être une adhésion libre, mais en fait, on l’oblige à accepter des règles qui ont été fixées en amont.

Une autre technique de prestidigitation s’appelle la « misdirection », c’est quand on focalise l’attention du spectateur sur un fait annexe pour faire disparaître un objet qui est au centre du tour. Les spectateurs regardent le foulard que tu agites, et ne voient pas ce que tu es en train de planquer sous le tapis. Cette métaphore m’est apparue assez pertinente pour décrire ce qui se passait dans le social.

Mais où y a-t-il de la misdirection dans le travail social ?

Depuis les années 1980, les politiques publiques ont axé le travail social vers une plus forte prise en compte de la souffrance. On a ouvert des lieux d’écoute pour les pauvres en leur assurant une oreille compassionnelle. En effet, les professionnels qui recueillent la parole sont souvent des psychologues. Les réponses données à la souffrance ont donc pris une teinte psychologisante en laissant de côté un traitement plus social des problèmes rencontrés. Le travail social a également commencé à fonctionner selon un nouveau paradigme : celui de l’autonomie. Mais on ne cherche pas à rendre les gens plus autonomes dans une réalisation de soi et vers plus d’émancipation : on veut juste les rendre indépendants des politiques sociales.

Aujourd’hui, les réunions de supervision et d’analyse de pratiques entre travailleurs sociaux sont également complètement monopolisées par la psychanalyse, la psychothérapie individualisante, très introspective. Pourquoi pas. Mais c’est là qu’on trouve la misdirection : en se focalisant sur l’individu et sa souffrance, on ignore les causes structurelles, sociétales, de celle-ci. On fait disparaître la question des inégalités sociales. En agitant le foulard de la souffrance, et en ne la traitant que de manière individuelle et psychologique, on fait disparaître le traitement des inégalités sociales. Par le même subterfuge, ce sont les réelles capacités d’action sociale des travailleurs sociaux qui disparaissent.

Concrètement, quels sont les mécanismes à l’œuvre pour détourner ainsi l’attention ?

Dans le champ du social, entre autres, les récentes logiques managériales et de financements par projets ont transformé silencieusement et en profondeur le travail social. L’intrusion du management est arrivée en réaction à la peur du vide, c’est-à-dire à l’angoisse de ne pas être suffisamment efficace dans la résolution des problèmes sociaux des gens. Historiquement, le travail social s’est construit à tâtons, avec des initiatives de terrain souvent expérimentales. Certaines d’entre elles ont fini par s’institutionnaliser parce qu’elles répondaient à de réels besoins : des centres de santé spécifiques pour des personnes en très grande difficulté, des centres d’hébergement capables d’accueillir les gens avec leurs animaux de compagnie, d’autres où il n’est pas interdit de boire, etc. Or avec le management, le mécanisme s’inverse : ce n’est pas l’expérience de terrain qui prime, c’est au contraire depuis des bureaux que l’on décide de grands programmes (avec des catégories imprécises du type femmes battues, mères isolées, immigrés toxicomanes).

Sur le terrain, les modes de financement transforment aussi beaucoup le métier de travailleur social. Il y a dix ans, le travail social était encore considéré comme une mission que l’État déléguait aux associations. Aujourd’hui, ces structures sont fragilisées : elles sont plurifinancées – notamment par des financements incertains, car issus d’appels à projets auxquels souvent seules les grosses structures associatives sont en capacité de répondre.

Les structures travaillant avec des personnes précaires sont elles-mêmes précarisées et, pour chaque problème social rencontré, on cherche un dispositif qui agirait comme une baguette magique : logement d’urgence, prise en charge médicale, allocations diverses… Plutôt que de s’adapter à ceux qui sont en grande difficulté, pour répondre à leurs besoins et aller vers une réinsertion réelle, on suit des procédures qui ne permettent aucun esprit d’initiative ni aucune liberté. Passer une journée avec des familles dans la montagne, ce qui peut s’avérer être un moment trè important pour elles comme pour les travailleurs sociaux, ce n’est quasiment plus possible. On bride les capacités de réactions et d’adaptation des publics en difficultés et des travailleurs sociaux.

Quelle est la réaction des travailleurs sociaux dans ce contexte ?

Ceux-ci ont beaucoup de mal à parler de cette transformation de leur métier. Le travail social a beaucoup individualisé ses pratiques, avec des réticences au collectif et une suspicion à l’égard de l’animation socio-culturelle. De même, la formation au travail social enseigne la psychologie clinique ou la psychodynamique : on apprend aux futurs travailleurs sociaux à devenir pseudo-magiciens en leur donnant des références, une grille de lecture et des outils de compréhension des différents problèmes sociaux censés fonctionner à chaque situation rencontrée…

Les travailleurs sociaux ont notamment du mal à se défaire de la formule magique post hoc ergo propter hoc. L’approche clinique du travail social tente en effet souvent de faire des liens entre ce qui s’est passé dans la vie des gens et leur manière d’agir aujourd’hui. Si la personne est violente aujourd’hui, c’est qu’elle a été battue étant jeune. Les énoncés des travailleurs sociaux prennent alors une tonalité performative, ils donnent l’illusion que leur parole est irréfutable. C’est presque de la sorcellerie !

Aujourd’hui, tu n’es plus éducateur spécialisé, tu as choisi de travailler à L’Orage. Est-ce que tu envisages l’éducation populaire politique comme une réponse aux problèmes que tu pointes dans le travail social ?

Avec l’éducation populaire politique, j’espère donner des outils qui aident à apercevoir et à décrypter ces « entourloupes ». On a besoin de concepts théoriques pour critiquer des dispositifs qui nous semblent évidents à première vue. Par exemple la notion de « faux dilemme » peut s’avérer très utile quand on te donne le choix entre deux fausses bonnes solutions, quand on essaie de te faire oublier qu’il y a d’autres alternatives face à deux situations inacceptables. L’approche clinique du travail social passe également par ce qu’on nomme « la neutralité bienveillante » du professionnel. Cette attitude consiste à se défaire de tout comportement jugeant vis-à-vis de l’usager, leur transmettant ainsi, sous couvert d’une certaine distance, ce qu’il faut croire et penser pour espérer s’en sortir. C’est une forme de dépolitisation du travail social. Pour moi, l’enjeu est justement de repolitiser le travail social, en réaffirmant l’engagement qu’il sous-tend : en agissant non pas seulement pour la réinsertion des personnes en difficulté dans la société, mais aussi et surtout pour la transformation de celle-ci.

L’ÉDUCATION POPULAIRE POLITIQUE

ET LA CONFÉRENCE GESTICULÉE

L’éducation populaire dite « politique » s’inscrit dans le projet historique de l’éducation populaire en France, fondé sur l’acquisition de formes de pensées critiques travaillant à l’émancipation individuelle et collective, par la culture ou la formation. Portée notamment aujourd’hui par quatre coopératives (Le Pavé à Rennes, l’Orage à Grenoble, Vent debout à Toulouse et L’Engrenage à Tours), celles-ci accrochent systématiquement l’adjectif « politique » aux démarches d’éducation populaire qu’elles proposent, insistant sur l’ambition de radicalité politique dans le travail de transformation sociale qu’elles recherchent, craignant les processus d’institutionnalisation de certaines structures d’éducation populaire par l’État.

La conférence gesticulée est un procédé d’éducation populaire politique. Il s’agit de rompre avec le dispositif classique de la conférence, en lui donnant une forme théâtralisée impliquant la subjectivité du conférencier. Celui-ci articule « savoirs chauds », expérientiels et issus de son histoire de vie, et « savoirs froids », théoriques et critiques, par une mise en scène sobre, marquée par l’humour et l’autodérision. Le conférencier nourrit le public d’une colère qui se veut féconde, en proposant des outils de lecture critique du problème social exposé, réduisant et ridiculisant la pensée dominante sur le sujet.

VOIR LA CONFÉRENCE GESTICULÉE DE NICOLAS GAILLARD : LA MAGIE DU TRAVAIL SOCIAL OU COMMENT FAIRE DISPARAÎTRE LES PAUVRES ET LES INÉGALITÉS.

Vidéo complète de Nicolas Gaillard sur le site de la Scop L’Orage en cliquant ici.

Extrait :

Recent Comments