by Bruno Thomé | 01 juin 2017 | Selle de ch’val

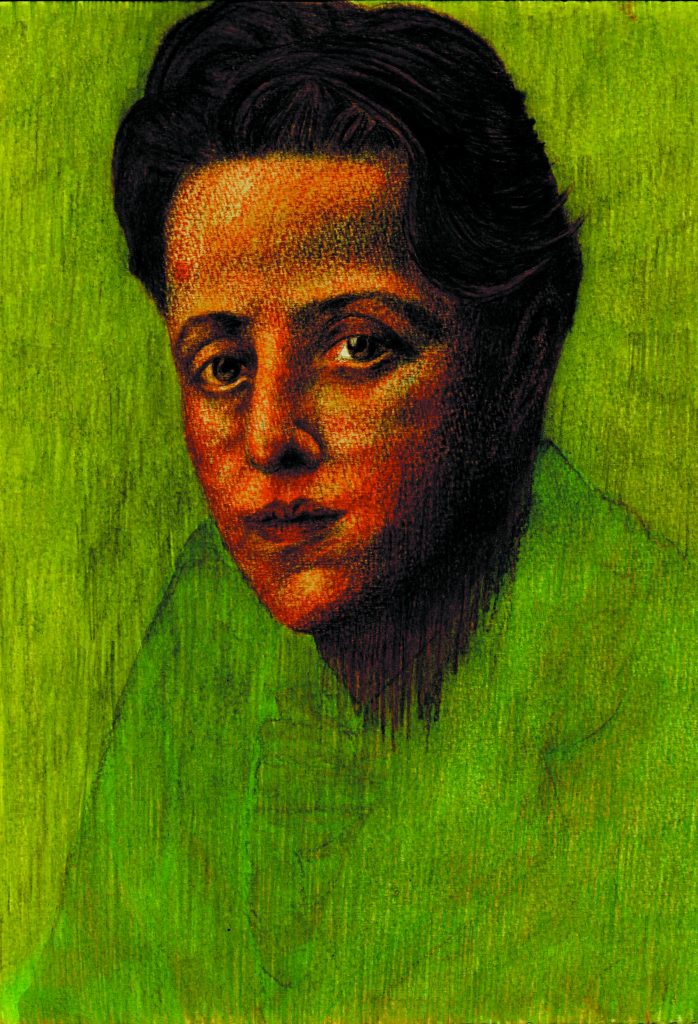

Est-ce que les primatologues revendiquent une histoire féministe ? Que se passe-t-il quand les savoirs amateurs reprennent la main sur les dogmes scientifiques ? Est-ce pertinent de se demander s’il y a une différence l’humain et l’animal ? Regarder vivre les animaux peut-il nous aider à produire un discours sur la mort ? Nous avons choisi de poser ces questions et d’autres à Vinciane Despret, auteure de Que diraient les animaux, si… on leur posait les bonnes questions ? (Éd. La Découverte, coll. « Les Empêcheurs de penser en rond », 2012). Où elle remet en jeu les dispositifs méthodologiques de l’éthologie, sous la forme d’un abécédaire. Depuis plus de vingt ans, elle tente de mettre à jour la rigidité des contraintes épistémologiques et dénonce la disqualification des savoirs amateurs, en particulier lorsqu’il s’agit d’étudier les animaux. Peu encline à condamner les « mauvais » résultats scientifiques, elle préfère aiguiller les chercheurs vers une science plus intéressante et plus prolifique.

Cet entretien est issu du troisième numéro de Jef Klak, « Selle de ch’val », traitant des relations entre les humains et les autres animaux, et toujours disponible en librairie.

Télécharger l’article en PDF…

Pourquoi vous êtes-vous penchée, en tant que philosophe, sur les animaux, et plus spécifiquement sur les rapports qu’entretiennent les scientifiques avec eux ?

Quand j’ai commencé à faire de la philosophie avec des cratéropes écaillés il y a vingt-cinq ans[2. Naissance d’une théorie éthologique : la danse du cratérope écaillé, éd. Synthélabo, coll. « Les Empêcheurs de penser en rond », 1996. ], l’animal avait un pouvoir subversif extrêmement puissant, il offrait de l’espace pour bouger les lignes : on pouvait remettre en question certaines conceptions de l’espace politique, repenser la notion d’animal humain, le statut des sujets et des objets. Dans l’espace des sciences sociales notamment, prendre l’animal au sérieux a favorisé le mouvement des anthropologues qui voulaient en finir avec l’idée de nature. Les sciences sociales, la sociologie en particulier, ne pensaient alors qu’en termes passif/actif, sujet/objet ou agent/patient et ne voyaient dans les savoirs populaires qu’un objet d’étude, voire un support de représentation. L’animal était un lieu où se cristallisaient des possibilités de remettre en cause ces méthodologies visant à séparer l’idéologie de la science, à trier le bon grain de l’ivraie.

On a alors pu contester les objections faites jusque-là aux observations de Kropotkine, qu’on jugeait idéologiquement biaisées (s’il avait vu des comportements solidaires chez les animaux, c’est parce qu’il était russe et anarchiste). Les anthropologues de ma génération ont commencé à défendre le fait que l’observation d’un animal vivant en Russie par un anarchiste favorise certaines théories, certaines observations – tout comme l’observation d’un oiseau vivant dans des conditions toutes différentes par un Britannique victorien comme Charles Darwin en favorise d’autres.Nous disions désormais qu’il fallait tenir les deux propositions ensemble, l’éthos particulier du scientifique et les conditions concrètes de vie de tel ou de tel animal. Par exemple : qu’est-ce que ça fait de vivre sur une île ? Quel type de comportement animal cela induit-il ? Quel système politique ? Observateur et observé ne sont pas déliés, ils mangent dans le même paysage.

Est-ce qu’un projet politique sous-tendait le choix de ce sujet d’étude ?

J’ai toujours eu le sentiment de faire de la politique par d’autres moyens, « politics by other means », comme disent les féministes. Je me préoccupe du fait de savoir si les scientifiques font ou non du bon travail. Je voulais donc encourager les scientifiques quand ils font des choses vraiment bien, et notamment les enjoindre à résister aux contraintes de l’épistémologie. Ma politique s’inscrivait dans le sillage des philosophes Bruno Latour et Isabelle Stengers[3. Voir l’entretien avec Isabelle Stengers « Le prix du progrès », dans Jef Klak, no 1, « Marabout ».]. Côté Stengers : montrer à quel point les animaux sont partie prenante des expériences et prennent position par rapport à ce qu’on leur demande. Ils ne sont pas des supports passifs d’action. Ce qui rejoint le projet de Latour[4. En parlant d’actants, Bruno Latour insiste sur le fait que la passivité et l’activité ne s’opposent pas, et que les capacités d’agir sont surtout distribuées dans un régime de multiples « faire faire ». ] : remettre en cause le rapport traditionnel sujet/objet qui implique un sujet actif et un objet passif. Pour lui, les choses nous font agir, et nous les mobilisons de telle sorte qu’elles nous fassent agir. Cela nous oblige à prêter une attention plus soutenue aux modes d’action des êtres non humains.

Aujourd’hui, des scientifiques, comme Ádám Miklósi au Family Dog Project[5. Éthologiste hongrois, spécialiste des canidés, Ádám Miklósi a fondé en 1994 le groupe de scientifiques Family Dog Project qui étudie les chiens au sein de familles à qui ils appartiennent plutôt que les chiens de laboratoire, afin de mieux comprendre les relations des canidés avec les humains. ], font ce que je souhaitais voir faire il y a vingt ans : travailler en étant attentifs à rendre leurs animaux intéressants.

Que diraient les animaux si… on leur posait les bonnes questions ?, paru en 2012, semble un aboutissement de votre travail sur les animaux. Quel était le projet de ce livre en forme d’abécédaire ?

J’avais envie de clôturer quelque chose, de reprendre tous les fils que j’avais suivis jusqu’alors, et d’en tirer de nouveaux. L’abécédaire était une forme qui me permettait d’arriver très vite sur les points qui m’importent et de créer des frictions. Si vous faites un livre et que vous dites page 90 le contraire de ce que vous avez dit page 30, vous êtes obligé de vous justifier, de faire savoir que vous êtes conscient de la contradiction et de la résoudre, c’est la loi du genre. L’abécédaire était une forme qui me permettait de ne pas les résoudre. Donna Haraway[6. Donna Haraway, biologiste de formation, est une philosophe des sciences états-unienne et une figure du féminisme contemporain. Elle a notamment publié en 1985 le Manifeste cyborg. La métaphore du cyborg lui permet de montrer que les contradictions (dans ce cas, entre machine et vivant) n’ont pas nécessairement à être résolues, mais peuvent se combiner dans un seul être, le cyborg. (Voir l’article « Les affinités éclectiques », Jef Klak nº 3 « Selle de Ch’val » p. 172.) ] nous montre que nous pouvons non seulement assumer, mais chérir les contradictions, assumer que deux positions peuvent être vraies également, et incompatibles.

Vous montrez dans vos ouvrages comment, au XXe siècle, le savoir scientifique sur les animaux s’est constitué contre le savoir amateur…

Il faut remonter au XIXe siècle, lire un passage de Darwin ou de Georges John Romanes[7. Georges John Romanes (1848-1894) est un psychologue et un naturaliste britannique. Ami de Darwin, il fonde la psychologie comparée, qui s’intéresse aux similitudes (et aux différences) entre les mécanismes cognitifs des humains et des animaux de différentes espèces. ] pour comprendre. Vous y trouvez des témoignages de gardiens de zoo et de propriétaires de chiens. On a là une science peuplée d’anecdotes. Les amateurs n’ont pas encore été exclus du discours scientifique. Darwin lui-même observe ses propres chiens, il va au zoo regarder les singes, il écoute les soigneurs. Il reçoit des lettres de partout dans le monde, de cette Angleterre qui explore la planète. Le témoignage est fiable, dans un sens un peu bourgeois, dans la mesure où ce sont des témoins dignes de foi – soit des gens qui s’y connaissent, comme dans le cas des soigneurs, soit des auteurs honorables qu’on estime ne pas pouvoir mentir, pour ne pas risquer leur réputation.

Darwin comme Romanes ont tendance à expliquer le comportement des animaux par des compétences très proches des nôtres. Le projet étant d’établir une filiation entre les hommes et les autres animaux, ils cherchent des analogies plutôt que des différences. Toujours est-il qu’ils manifestent à l’égard des animaux une générosité d’attribution de subjectivité qu’on qualifiera plus tard d’anthropomorphisme débridé.

Au début du XXe siècle, s’opère un grand mouvement de purification qui prend plusieurs orientations. D’abord le principe du « canon de Morgan » qui exige que, lorsqu’une explication faisant intervenir des compétences inférieures concurrence une explication privilégiant des compétences supérieures ou des facultés cognitives complexes, ce sont les explications qui font appel à des compétences inférieures qui doivent prévaloir. Si vous voulez mobiliser les capacités supérieures d’un animal, il va falloir mettre en place un dispositif expérimental pour prouver que son comportement ne peut pas être expliqué par des capacités inférieures. L’exemple le plus fréquent est d’attribuer la réussite de quelque chose qui demande de l’intelligence à du conditionnement. David Premack et Georges Woodruff ont testé la capacité de mentir chez les chimpanzés. Si un expérimentateur demande au singe de l’aider à trouver une friandise, le chimpanzé qui sait où elle se trouve lui montre la cachette. Si l’expérimentateur ne partage pas la trouvaille avec lui, le chimpanzé le leurrera à l’épreuve suivante. Pour les deux scientifiques, c’est bien l’indice d’une capacité à anticiper et à savoir que ce que l’expérimentateur sait diffère de ce que sait le chimpanzé. Pour nombre de leurs collègues, c’est une simple association, de type conditionnement, entre l’expérimentateur « malhonnête » et l’absence de récompense. On se débarrasse ainsi des explications prétendument nébuleuses que sont la volonté, les états mentaux ou affectifs, ou encore le fait que l’animal puisse avoir un avis sur la situation et l’interpréter.

À la suite de Konrad Lorenz[8. Konrad Lorenz (1903-1989) est un pionnier de l’éthologie. Lauréat du Prix Nobel de médecine en 1973, il étudie le comportement des animaux (en particulier le rôle de l’inné dans sa détermination) et notamment l’imprégnation chez les oisillons (Voir l’article « Le blues des grues blanches », Jef Klak nº 3 « Selle de Ch’val », p.54). ], les éthologistes se mettent aussi à regarder les animaux comme limités à réagir plutôt que sentants et pensants. Ils excluent toute possibilité de prendre en compte l’expérience individuelle et subjective. C’est la naissance d’une éthologie mécaniciste, qui a pour effet de scientifiser la connaissance de l’animal. L’éthologie devient une biologie du comportement obsédée par l’instinct, les déterminismes invariants et les mécanismes innés, physiologiquement explicables en termes de causes. Par ailleurs, le contrôle devient l’instrument majeur à l’œuvre dans le laboratoire, en faisant mine que ce contrôle n’affecte pas l’animal ni les résultats ; qu’il est juste une condition de possibilité.

Robert Rosenthal incarne une des apothéoses de ce mouvement du XXe siècle en psychologie expérimentale. Après avoir montré que la performance des rats dans un labyrinthe est affectée par les attentes des expérimentateurs – la performance est meilleure lorsque ces derniers sont persuadés d’avoir affaire à des rats « doués » –, il dénonce cet effet comme un parasite à éliminer. Il veut purifier le laboratoire. Il vise une situation idéale où le rat ne serait pas influencé, quitte à utiliser des robots en guise d’expérimentateurs. Ce qu’il oublie, c’est que dans l’environnement artificiel et entièrement humain qu’est le laboratoire, l’absence de relation est aussi une forme de relation, qui influence nécessairement le rat.

L’éthologie se démarque de plus en plus des amateurs, notamment en invalidant les anecdotes. Les scientifiques constituent un certain type de méthodologie pour disqualifier ceux qui n’en respectent pas les contraintes. C’est la stratégie du « faire-science » : ils reconnaissent aux amateurs un certain savoir sur les animaux, mais leur absence de méthode, de grille d’interprétation et de rigueur scientifique invalident leurs interprétations, qualifiées d’anthropomorphiques.

La primatologie permet par la suite un assouplissement progressif. Certains primatologues commencent en effet à revendiquer que leurs méthodes doivent se rapprocher de l’anthropologie, car faute d’habituation des singes à leurs observateurs, ceux-ci ne peuvent pas réaliser d’observations de qualité. Les recherches sur les chiens participent aussi de cet assouplissement. Même si le scientifique n’est pas amateur de chien au départ, il le devient rapidement ; il y a une relation qui s’installe au laboratoire. Très souvent, d’ailleurs, les scientifiques travaillent avec leur propre animal ou ceux d’amis, des bêtes avec qui ils tissent des liens.

Qu’en est-il aujourd’hui des relations entre l’éthologie et les savoirs amateurs ?

Les choses évoluent. Ádám Miklósi, spécialiste des chiens, insère dans son livre des encarts où il raconte ce qu’on appelle des anecdotes. Ce n’est pas un hasard : entre-temps, un article écrit par deux primatologues, Lucy Bates et Richard Byrne[9. Bates Lucy A. et Byrne Richard W., « Creative or created: using anecdotes to investigate animal cognition », Methods, 2007, vol. 42, no 1, pp. 12-21. ], a proposé de ne plus jeter ces histoires à la poubelle, considérant cela comme un vrai gaspillage. Pour eux, de nombreux événements n’arrivent que très rarement sur le terrain, voire une seule fois, mais ils peuvent nous apprendre des choses intéressantes sur les compétences des animaux. Pourtant, elles ne peuvent pas figurer dans les publications, et restent donc complètement ignorées. L’article a reçu un très bon accueil et eu un impact important. Il précise quand même que pour être acceptables, les anecdotes doivent être observées sous certaines conditions contrôlées : il faut qu’elles soient notées immédiatement après avoir eu lieu et que l’observateur soit scientifique et spécialiste de l’espèce considérée. On est toujours dans une routine normative et un régime d’exclusion, mais cela permet quand même de ressortir quantité d’histoires restées jusque-là dans des tiroirs ou abandonnées à la littérature populaire.

Miklósi cite deux anecdotes racontées par deux scientifiques spécialistes des chiens, observées avec leurs propres animaux. Quand le premier rentre de promenade avec son compagnon, il va chercher un drap à la salle de bain et l’essuie. Un jour, il oublie ; l’animal se met à se frotter sur le paillasson et à le regarder d’un air interrogateur, puis va lui-même chercher le drap. La petite fille du second scientifique a pris l’habitude, par jeu, de jeter un drap de bain sur leur chien et de lui crier, en imitant la voix d’Homer Simpson : « Où est-ce qu’il est Darby ? ». Un jour, Darby prend lui-même le drap et s’enroule dedans ; il initie le jeu.

Miklósi fait un truc génial : il traite ensemble ces deux histoires pour faire émerger une faculté commune. C’est stratégique, ça lui permet de réaliser un coup de force par rapport à d’éventuels détracteurs. Il y a, dit-il, deux interprétations possibles. La première illustre la posture sceptique, et affirme qu’il s’agit de coïncidences : en détournant le geste de son maître pour en faire une demande ou en imitant celui de la petite fille, le chien n’a pas vraiment eu l’intention d’exprimer une volonté quelconque. Avec cette première interprétation, on s’arrête là, on ne peut rien faire de plus. La seconde, plus généreuse (ou plus laxiste, selon les points de vue) suppose des compétences sophistiquées : le chien imite et se montre capable, en détournant le geste imité, de généraliser et d’exprimer une demande. Le scientifique est mis au travail, il a des hypothèses à vérifier: le chien est-il capable d’imiter, de détourner un geste pour en faire une modalité expressive, d’anticiper que cet acte sera compris ? La différence entre les deux hypothèses, la sceptique et la généreuse, c’est leur fécondité scientifique.

Y a-t-il une spécificité de l’éthologie quant à la disqualification du savoir amateur par rapport au savoir scientifique ?

La relation entre les savoirs scientifiques et amateurs concernant les animaux a pris une forme particulière, celle de la rivalité. Le chimiste, lui, ne se préoccupe pas de ce que pense l’alchimiste. De même, les astrologues ne vont pas voir les astronomes pour leur dire : « Je pense que vous vous trompez, vos affirmations sont fausses. » Le médecin est en revanche encore hanté par le charlatan – ce que nous rappelle sans cesse la méfiance envers l’homéopathie, ou les pratiques alternatives… L’éthologie semble se situer plutôt du côté de la médecine, alors qu’elle aurait pu se trouver du côté des disciplines comme l’astronomie ou la chimie – des sciences qui ne cherchent pas à éliminer leur rival. Sans doute en raison de sa proximité avec les amateurs : l’éthologie dialogue avec eux, elle s’en inspire, elle les pille, même, disent certains. Et eux, de leur côté, ne se gênent pas pour aller voir les éthologues, pour se mêler de ce qui ne les regarde pas.

Les psychologues aussi restent en prise avec leurs rivaux : ils n’arrêtent pas de décrier les faux thérapeutes. Comme l’éthologie et la médecine, la psychologie dénonce les savoirs populaires parce qu’ils sont trop profondément engagés dans ce monde. Le philosophe Martin Savransky parle d’épistémologie de l’étrangéité (estrangement) pour décrire, et contester, l’idée selon laquelle le savoir ne vaut qu’à condition d’aller à l’encontre du sens commun : pour connaître le monde, il faut y être « étranger », quitter les apparences immédiates pour une réalité cachée, que les gens ne peuvent saisir, pris comme ils le sont dans le monde phénoménal.

Quel est le rôle de l’accusation d’anthropomorphisme ?

Des scientifiques récusent certaines théories en les accusant d’accorder aux animaux des capacités proprement humaines, sous-entendu trop élaborées. J’ai rencontré un tel affrontement autour des cratéropes écaillés. Ce sont de petits oiseaux du désert du Néguev, à partir desquels l’ornithologue Amotz Zahavi a élaboré sa théorie du handicap, selon laquelle certains animaux affirment leur valeur en exhibant un comportement ostentatoire. Les cratéropes se font des cadeaux, se portent volontaires pour être sentinelles, nourrissent sans bénéfice apparent d’autres nichées que la leur, prennent des risques dans les combats avec les prédateurs ; et font tout cela avec une volonté explicitement exhibitionniste. Pour leur « prestige », dit Zahavi. Jonathan Wright, un autre zoologue, relativement bien formaté et qui adhère aux postulats de la sociobiologie, considère, lui, que les cratéropes sont programmés pour agir de la façon qui assure au mieux la pérennité de leurs gênes.

Un jour, Jonathan Wright et moi-même voyons un cratérope faire le petit sifflement d’appel qui indique qu’il va donner à manger à une autre nichée que la sienne. Selon Zahavi, ce sifflement veut dire : « Je suis altruiste, regardez-moi, j’ai les moyens de faire des choses magnifiques. » Il est en train de travailler à augmenter son prestige. Sauf que cette fois-là, il ne donne rien à la nichée. Wright, convaincu que le prestige n’est pas ce qui le motive, m’explique que ce cratérope est en train de mener une expérimentation sur la nichée : il veut contrôler son état de faim réel pour ne pas perdre de temps. Il lance un stimulus et regarde l’effet.

En général, Wright pense qu’on ne peut pas émettre une hypothèse si on ne l’a pas expérimentée : c’est ce qu’exige une véritable science objective. Cette fois-là, face à quelque chose d’étrange et incompréhensible à ses yeux, il se dit : c’est une expérimentation. Il semble attribuer aux oiseaux la manière dont, lui, a appris à « faire-science ». Mais c’est quelque chose qu’il refuse tout à fait à Zahavi, qu’il accuse tout le temps d’être anthropomorphe. En fait, il ne reproche pas tant à Zahavi d’attribuer aux oiseaux des intentions semblables à celles des humains – il le fait lui aussi –, mais plutôt de ne pas procéder selon la méthode scientifique habituelle, à savoir le canon de Morgan et l’expérimentation. Il cherche à disqualifier sa façon non scientifique, à ses yeux, d’attribuer des intentions aux cratéropes. L’accusation d’anthropomorphisme est en fait une accusation d’amateuromorphisme.

Quel rôle ont joué les femmes et le féminisme dans l’évolution de l’éthologie ?

L’arrivée des femmes – de quelques femmes – sur le terrain de la primatologie a tout bouleversé. Cela a été très bien analysé d’abord par Donna Haraway, dans son livre Primate visions, puis repris par Linda Fedigan et Shirley Strum dans Primate encounters. Elles ont constaté que les changements absolument remarquables qu’opère la primatologie à partir des années 1960 sont le fait de chercheuses, sous la plume desquelles sont apparues de nouvelles observations et propositions.

À partir de là, on s’est demandé si les femmes faisaient de la science différemment. Les hypothèses se sont distribuées selon deux types de postures: une plus essentialiste et une plus constructiviste ou culturaliste. La vision essentialiste affirme qu’elles travaillent différemment parce qu’elles sont naturellement plus sensibles, plus à l’écoute du matériel, moins habitées par des théories générales, soucieuses de collecter des faits et attentives aux détails, parce qu’elles auraient une grande suspicion par rapport aux généralisations hâtives. La position constructiviste, quant à elle, revient à dire : « les femmes ont été éduquées comme cela et c’est cela qu’elles mettent en œuvre sur le terrain », ou encore « les femmes occupent une position historique particulière qui produit une conscience aiguë des rapports de pouvoir, qui les rend, par exemple, plus suspicieuses vis-à-vis des généralisations hâtives. Cela favorise d’autres données et une autre manière de les mettre en histoire, une science d’une autre qualité ». D’autres, enfin, comme Shirley Strum, affirment que cela n’a rien à voir : « Ce que l’on peut dire de nous, c’est que nous sommes restées très longtemps sur le terrain et avons fait correctement notre travail. Nous sommes simplement de bonnes scientifiques. » Reste à savoir si les femmes ne sont pas davantage obligées de faire bien leur travail, du fait d’une compétition extrêmement rude. Ne sont-elles pas contraintes à une certaine forme d’excellence, à travailler plus qu’un homme, parce qu’elles sont moins entendues ?

Pour bien comprendre pourquoi les femmes sont restées longtemps sur le terrain, il faut prendre en compte le contexte socio-économique et politique des années 1960. Les hommes avaient alors toutes les chances de devenir professeurs d’université en primatologie – science émergente qui intéressait beaucoup les anthropologues –, notamment parce que les origines de l’homme étaient une question qui fascinait. Les femmes, ayant très peu de chances d’avoir des postes de ce type-là, continuaient à fonctionner avec des bourses de recherche et ne tentaient pas trop d’enseigner dans les universités. Elles voulaient travailler avec leurs singes, obtenir des bourses et une fois sur un terrain, y rester.

Qu’est-ce que ces femmes ont changé dans la primatologie ?

D’abord, elles se sont intéressées au rôle des femelles. Auparavant, on ne le faisait que pour vérifier l’attachement au rôle maternel. Elles ont décrété que la maternité, c’était bien joli, mais que ça ne faisait pas toute la carrière des femelles. L’attention qu’elles ont prêtée à la sagacité sociale des femelles, à leur importance dans les relations sociales, a complètement modifié ce que l’on savait des mâles. Le fait que les femmes restent plus longtemps sur le terrain – ce qui est statistiquement le cas dans les années 1960 – a permis de découvrir que ce sont généralement les femelles qui restent au sein de la troupe, et les mâles qui migrent. Avant, on ne savait pas cela. Parce que si vous restez trois mois, quand un mâle disparaît, vous vous dites : « Bernard n’est plus là, il lui est arrivé des malheurs. » Mais en restant des années, vous voyez de nombreux mâles disparaître et d’autres arriver, et vous finissez par comprendre que, quand un d’entre eux disparaît, c’est qu’il est parti rejoindre une autre troupe (ce qu’ils font normalement à l’adolescence). Tandis que les femelles restent sur place et assurent le social.

L’apparente inactivité sociale féminine, c’est-à-dire le fait qu’elles ne sont pas tout le temps en train de négocier, de se bagarrer, de régler des choses, signifie simplement que, quand vous vivez depuis des années avec d’autres êtres, vous n’avez plus besoin de discuter de tout, tout le temps. Les relations sont bien installées et on ne les remet en jeu que lors de conflits ou de changements importants dans la troupe. Cette apparente inactivité est en fait une activité en soi. Ce sont elles qui font société et les mâles qui viennent s’intégrer dans la troupe. Une fois que vous avez vu ça, vous comprenez autrement l’apparente activité sociale des mâles. Avant, on pensait qu’ils étaient en lutte pour obtenir une place plus haute dans la hiérarchie. Si vous partez du principe qu’une troupe est un ensemble stable d’individus et que vous y voyez des mecs se battre tout le temps, vous n’avez pas beaucoup d’autres possibilités que de penser qu’ils se bagarrent pour la domination, surtout dans les paradigmes de l’époque. Mais une fois que vous comprenez que les prémisses sont fausses, que les mâles passent d’une troupe à l’autre et doivent sans cesse s’intégrer, une autre interprétation s’impose. Ce n’est plus un problème de hiérarchie, mais d’intégration : trouver une place dans la troupe quand on est nouveau venu n’est pas facile, on n’est pas nécessairement bien accueilli.

Tout ce qu’on avait vu de relations compétitives entre mâles mal dégrossis, peu sophistiqués, était en fait un travail incessant de socialisation, de composition de ce social. Chaparder de la nourriture, pour un mâle, c’est obliger les autres à le reconnaître, à prendre sa présence en compte. Si vous n’arrivez pas à le faire sur un mode sophistiqué parce que vous êtes trop jeune, et mal équipé socialement, vous utilisez les moyens des adolescents : on ne me regarde pas, alors je vais obliger tout le monde à me regarder, je vais faire chier. Ce qui est intéressant, relève Shirley Strum, c’est qu’au lieu de faire une science matriarcale, ces primatologues attribuent à chaque catégorie (âge, sexe, etc.) des rôles sociaux particuliers, différenciés et complémentaires.

Est-ce que ces primatologues revendiquent une histoire féministe ?

Certaines oui. Elles disent qu’elles ont pu observer ce qu’elles observent parce qu’elles étaient dans une position historique très clairement déterminée, ce qui est déjà un point de vue féministe. D’autres ajoutent que nous étions plus attentives aux relations de pouvoir à cette époque. Remettre en question le rôle des femelles, c’est être attentive aux relations de pouvoir et de subordination, à la conscience de genre, à ce qui fait que nos observations nous confortent trop vite dans l’idée que les femelles sont passives. C’est être attentive aux grandes dichotomies passivité/activité, sujet/objet – catégories que le féminisme avait commencé à sérieusement remettre en cause. C’est être méfiante vis-à-vis de ces grandes théories que sont la hiérarchie et la compétition, suspectes d’un point de vue féministe, car trop proches de la manière dont les humains s’imaginent une société. C’est remettre en cause aussi les notions de harem, de guerre de tous contre tous, de mâle alpha, tout ce qui est schème guerrier, grandes épopées héroïques – l’homme qui se redresse par-dessus les herbes de la savane, invente les armes et compagnie. À cette époque, les féministes ont commencé à revisiter ces grandes histoires, et cela a nourri la primatologie.

Est-ce que ces changements au sein de la primatologie ont touché les autres animaux ?

C’est intuitif, je ne suis pas historienne, mais j’ai le sentiment que les méthodologies de la primatologie ont imprégné celles des autres scientifiques, au moins en ce qui concerne les espèces qui ne fuient pas dès que vous approchez. Il y a un effet d’émulation entre chercheurs assez remarquable : quand les singes réussissent un truc, les spécialistes du corbeau, de la baleine ou du dauphin essayent de montrer que leurs animaux peuvent y arriver aussi. Toute éthologie est comparative, même si le projet ne l’est pas au départ.

Est-ce ainsi que la primatologue Thelma Rowell en est venue à étudier les moutons ?

Thelma Rowell voulait dénoncer l’anthropocentrisme. Selon elle, les singes nous paraissent intelligents parce que nous pouvons leur poser des questions sur la base de nos fonctionnements respectifs, très similaires. Les chimpanzés ont des amis, sont capables de réconciliation, de créer des alliances, de soigner les liens, de mentir, de manifester des relations privilégiées, d’en prendre acte et de faire en sorte que ces relations restent possibles. Mais sont-ils vraiment plus malins que les autres ? On ne peut pas comparer deux êtres si on ne leur pose pas les mêmes questions. Donc il faut poser à d’autres animaux celles qu’on pose aux chimpanzés. Thelma Rowell choisit l’animal qui, parmi les mammifères, a la réputation d’être le plus idiot, docile et suiveur, le plus mal équipé socialement : le mouton.

Si on regarde la littérature scientifique, jusque-là, on demandait aux moutons : comment tu convertis l’herbe en gigot ? On leur donnait de l’herbe et on regardait comment ils grossissaient. On s’est aussi un peu intéressé à leurs relations sociales, mais on a vite décrété qu’ils n’étaient pas très doués pour ça. On n’a pas remarqué d’attachements, de préférences… rien, seulement un modèle hiérarchique. De toute façon, en général, tout comportement qui n’a pas de sens immédiat, ou dont le sens aurait demandé beaucoup plus de confiance dans la complexité des êtres, est rabattu d’emblée comme « hiérarchique ». Problème réglé.

Les moutons étaient donc très hiérarchisés : les mâles se battaient pour les femelles, et la femelle dominante, la plus âgée, conduisait le troupeau. Thelma Rowell a fait remarquer que cette littérature scientifique affirmant qu’il n’y avait pas de relations de préférence était en fait fondée sur des troupeaux constitués pour l’occasion, et très rapidement observés. Une autre explication est que les chercheurs préfèrent étudier les moutons quand il se passe beaucoup de choses, c’est-à-dire aux périodes de reproduction durant lesquelles il y a de nombreux conflits.

Elle a donc décidé de procéder tout autrement, affirmant qu’il faut poser ses questions dans un contexte favorable, prendre le temps de créer un troupeau, de l’observer, et attendre que les relations se soient installées. Ce faisant, elle a observé que les moutons avaient des préférences, des amis, et que la hiérarchie n’était pas du tout coercitive. Au contraire, pour décider des déplacements, il y avait des conversations, des négociations. À propos des combats entre mâles, Rowell raconte qu’ils ont pour but d’attirer l’attention des femelles, et que comme les moutons n’ont pas de mains pour interpeller, ils le font avec leurs cornes. Elle est arrivée ainsi à toute une série d’interprétations sophistiquées, affirmant par exemple que lorsque les moutons se frottent les joues ou le front avant ou après un combat, il s’agit de gestes de pré-réconciliation et de réconciliation. Comme si les moutons qui ont une affinité particulière se disaient avant de se battre : « Je suis obligé de faire ce que je vais faire, mais on reste amis. » Comme un salut avant un combat de boxe.

La question du propre de l’homme, de la frontière homme-animal, vous intéresse-t-elle ?

Non ! Cette question n’a d’intérêt qu’historique, pour diagnostiquer l’évolution des rapports, observer comment les positions se modifient et quels sont les bastions qui tiennent encore. Les argumentaires sur le propre de l’homme sont en général très mal documentés. En 1930, soit, je ne vais pas jeter la pierre à Freud quand il dit que l’homme est le seul à réguler les unions incestueuses. En revanche, ceux qui le citent aujourd’hui pour défendre ce genre de banalité m’irritent. Ils n’ont généralement rien à voir avec les animaux, et prennent les positions les plus radicales et généralisantes sur ces questions.

Je ne suis pas en train de faire le tri entre savoirs populaires et savoirs d’experts, savoirs légitimés et non légitimés ; la ligne ne passe pas par là. Ce sont même souvent les personnes légitimées par une posture académique ou une position sociale, culturelle, scientifique qui émettent les théories les plus stupides sur la question de la frontière homme-animal. En revanche, quand vous interrogez des propriétaires de chiens, des éleveurs, comme nous l’avons fait avec Jocelyne Porcher[10. Jocelyne Porcher et Vinciane Despret, Être bêtes, Actes Sud, 2007. ], la question de la différence ne les intéresse pas. Et quand elle les intéresse, on obtient des réponses surprenantes.

Quels remparts du « propre de l’homme » résistent encore ?

Le rire a été un rempart important, mais a été démonté quand on a vu des animaux rire. La conscience de soi comme spécifique à l’humain a aussi été invalidée : les éthologues ont monté nombre de dispositifs expérimentaux montrant que les animaux avaient conscience d’eux-mêmes, comme le test de la tache de Gallup[11. Aussi appelé « test du miroir », il consiste à placer une marque sur le front d’un animal, puis à observer sa réaction lorsqu’il découvre son reflet dans un miroir. S’il cherche à mieux l’apercevoir ou à la toucher, on considère que cet animal est capable de reconnaître son propre corps. Ce test a été développé dans les années 1970 par le psychologue américain Gordon G. Gallup. ]. Idem pour la « culture », rempart abattu après des années de controverse. On ne compte plus les « propres de l’homme » qui ont été ingénieusement remis en cause.

La conscience de la mort et de la finitude reste un bastion, sans doute parce qu’il ne sera pas facilement démenti. Aujourd’hui, certains reconnaissent bien que les animaux ressentent le chagrin dû à la perte, qu’ils font la différence entre le cadavre d’un congénère et celui d’un autre animal. Mais d’autres leur répondent que c’est peut-être de la peur ou de l’anxiété. Ils disent aussi qu’avoir conscience que l’autre est mort, ce n’est pas la même chose qu’avoir conscience de la mort. La Mort avec un M majuscule ! Et nous, humains, avons-nous conscience de la mort ? C’est complexe. Est-ce que l’on a conscience que l’on va mourir ? Pas tout le temps. On a conscience de la finitude, qu’on n’est pas là pour toujours, oui, et encore.

Pourquoi les scientifiques, les psychologues et les sociologues en particulier, ont-ils tenu et tiennent-ils encore autant à ces remparts ?

Pour des raisons historiques et politiques. Des gens ont très sérieusement pensé, à tort ou à raison, que l’affaiblissement de la frontière entre les deux pourrait entraîner des choses terribles pour l’être humain : sa bestialisation, le non-respect de la vie. Sur cette question, Luc Ferry[12. Luc Ferry, Le Nouvel Ordre écologique. L’arbre, l’animal et l’homme, Grasset, 1992. ] a fait un très mauvais boulot : il a écrit une très mauvaise étude historique et juridique des lois nazies, en les tronquant, en les lisant mal, et sans voir que les lois de protection animale ne s’enracinaient pas dans le nazisme, comme il l’affirmait, mais avaient des origines bien antérieures. Heureusement, des gens comme Éric Baratay[13. Eric Baratay est un historien français spécialiste des relations hommes-animaux. ] et Jean Pierre Marguénaud[14. Jean Pierre Marguénaud est professeur de droit privé à Limoges et directeur de la Revue semestrielle de droit animalier. ] ont remis les choses en place. Mais la crainte de voir cette barrière tomber reste très présente. Outre cette peur, ce qui explique que ces remparts tiennent si bien, ce sont les habitudes routinières académiques. L’anthropologie s’est fondée sur l’étude de l’homme en tant qu’homme, et forcément, ça n’encourage pas à brouiller les frontières.

Qu’ont fait, selon vous, les penseurs de la libération animale par rapport à cette frontière ?

Ils n’ont pas apaisé les choses. Le système argumentatif de Peter Singer[15. Peter Singer est un philosophe australien. Il est l’auteur de La libération animale, paru en 1975, ouvrage de référence pour les mouvements en faveur des droits des animaux (Voir l’article « Je suis un terroriste parce j’ai défendu le droit des lapins »). Il a popularisé la notion de « spécisme », qui désigne un traitement discriminatoire fondé sur l’appartenance à une espèce. Peter Singer part d’une vision utilitariste, selon laquelle le but de l’action politique est la maximisation du bien-être du plus grand nombre d’êtres dotés de sensibilité. ] consiste à demander : « Pourquoi une vie d’handicapé vaudrait plus que celle d’un animal ? » C’est extrêmement dangereux et cela attise les peurs. Je crois que c’est une erreur stratégique. Il aurait dû penser aux effets de terreur qu’il allait susciter en disant cela. Pour ma part, je suis leibnizienne à la suite d’Isabelle Stengers ; je suis une pragmatiste. Si vous utilisez un argument qui suscite encore plus de peur, que vous rigidifiez les positions et que vous ne convainquez que les convaincus, il y a quelque chose à repenser. Par ailleurs, je n’ai pas de sympathie pour l’utilitarisme. Donc, je ne peux pas suivre Singer, si ce n’est sur un seul point : sa façon de déconstruire et remettre en cause les mauvaises pratiques scientifiques.

Vous avez travaillé avec Jocelyne Porcher : qu’est-ce que son approche vous a apporté ?

Jocelyne nous oblige à revisiter tout le vocabulaire utilisé pour décrire la relation entre hommes et animaux, notamment le terme d’« exploitation ». Il n’existe pas une vie qui ne repose sur la vie d’autres êtres, et voir ça automatiquement en termes d’exploitation cadenasse le débat : il y a forcément une victime et un bourreau. On ne peut plus penser, on tombe dans une éthique binaire, avec des victimes et des salopards. Mieux vaut se montrer attentif à tout ce vocabulaire de l’exploitation, parce qu’il imprègne les modes de penser.

Deux historiennes des sciences, Carla Hustak et Natacha Myers ont écrit en ce sens un très joli article sur l’évolution[16. Carla Hustak, Natacha Myers, « Involutionary Momentum: Affective Ecologies and the Sciences of Plant/ Insect Encounters », Differences: A Journal of Feminist Cultural Studies 23(3), 2012. ]. Aujourd’hui, on étudie beaucoup – comme Darwin l’avait très sensuellement fait en son temps – le rapport entre les insectes pollinisateurs et les orchidées. Il y a toute une chimie écologique qui permet de mieux comprendre les rapports des parfums attracteurs, des phéromones… L’article montre que ces rapports sont généralement décrits sur le mode de l’exploitation avec un dupe et un être qui leurre. Quand la fleur crée des appâts pour faire venir des insectes, on imagine que la plante exploite l’insecte puisqu’il y va à perte, croyant féconder un être fécondable. Mais plutôt qu’un simple système d’exploitation, ne peut-on pas imaginer des relations qui se seraient instaurées, avec des plaisirs sensuels, des rencontres ? De la même manière, il faut être très attentif à ne pas penser la domestication uniquement sous le régime de l’exploitation : des tas de relations s’y créent, réciproques, asymétriques.

J’ai beaucoup d’admiration pour Jocelyne. Cela dit, nous ne sommes pas toujours d’accord stratégiquement. Elle me reproche de ne pas dénoncer, de ne pas parler de la souffrance animale. Mais que veut-on ? Que les choses changent ou que nos idées gagnent ?

Encore une fois, je pense qu’il faut être pragmatiste et accompagner les réussites : les scientifiques auront davantage envie de travailler sur des modes plus intéressants si je leur montre ce que ça produit, si je leur donne confiance en ce qu’ils font, que si je me mets à leur tirer dessus à boulets rouges, à faire peur à tout le monde. C’est aussi une question de crédibilité.

Pour mon travail, je suis allée chercher les gens qui disaient et faisaient des choses intéressantes. Jocelyne, elle, est confrontée à des éthologues positivistes, scientistes, purificateurs, et très zootechniciens[17. La zootechnie est l’ensemble des sciences et techniques utilisées pour l’élevage des animaux dans un cadre agro-industriel. ] dans l’âme. Ceux-là, je ne les fréquente pas, donc je n’en parle pas. Si je ne les critique pas, c’est pour ne pas perdre mon temps. Jocelyne considère qu’on ne perd pas son temps à critiquer. Ce sont deux stratégies différentes, et complémentaires.

Jocelyne Porcher est désespérée par la façon dont l’éthologie appliquée aux recherches sur le bien-être animal sert à valider la production animale industrielle. Les changements dans les éthologies dites naturalistes peuvent-ils être en mesure de déplacer ce type de recherches ? Le travail de Thelma Rowell sur les moutons par exemple peut-il avoir un retentissement sur la production agroalimentaire ?

Thelma Rowell n’a pas trop d’illusions là-dessus. Mais je pense que cela peut passer par d’autres voies. J’ai rencontré des scientifiques qui disent ne plus faire certaines choses après m’avoir lue, qu’ils font davantage attention à la façon dont ils s’occupent de leurs animaux. Ils réfléchissent aux conditions qui permettent à l’animal de se sentir mieux. Parfois, ça les freine un peu. Mais je pense que le fait d’être empêché est souvent le signe d’un plus grand changement que celui de commencer à faire quelque chose de nouveau. Cela manifeste une modification profonde. Ce sont peut-être de tous petits pas, mais si les moutons de Thelma Rowell n’inspirent pas d’autres pratiques dans les élevages industriels, cela a quand même des effets sur le grand public qui peut faire pression.

Comment êtes-vous passée des animaux à vos derniers travaux sur les morts ?

C’est un grand saut dans le vide. Il y a vingt-cinq ans, l’animal était l’objet le plus subversif que j’ai pu trouver ; maintenant, il n’a plus du tout cet effet. Il y a un ronronnement consensuel ; la question animale est devenue une espèce de ritournelle bien-pensante. Aujourd’hui selon moi, ce sont les morts qui sont des objets d’étude subversifs. Ce sujet diablement sulfureux permet de remettre en cause la rationalisation forcée de la société, et la laïcité telle qu’elle est pratiquée sur le mode de la neutralisation. Les morts permettent de s’attaquer au pouvoir des psys, à la normalisation et à la domestication des psychés, à l’ethnocentrisme autant qu’à l’arrogance des anthropologues et des sociologues qui se donnent pour mission de désenchanter le monde. Les scientifiques académiques ont besoin de penser que les gens croient pour pouvoir les dessiller les yeux. Quand on utilise le mot « croire » pour désigner la manière dont les gens pensent, c’est une déclaration de guerre depuis une position de surplomb[18. Voir « Quand on jette on une vierge dans un pays communiste un matin. Vie publique d’une apparition. Entretien avec Élisabeth Claverie », Jef Klak, nº 1, « Marabout », Automne-hiver 2014-2015. ].

Ce qui me passionne, ce sont les endroits où les gens sont intelligents. J’avais trouvé beaucoup d’intelligence chez ceux qui travaillent avec les animaux et j’en trouve énormément chez ceux qui cultivent des relations avec leurs morts. Ils le font avec imagination et courage, en sachant que ce n’est pas « normal », pas socialement approuvé. C’est un lieu de résistance politique : ils résistent à la théorie du deuil, à la normalisation, à la domestication de leurs expériences.

Ce qui m’importe, c’est de prendre au sérieux le fait que les gens parlent à leurs morts, que ça n’a rien de symbolique et que nous n’avons pas à statuer sur leur présence effective. Est-ce qu’ils reviennent ou pas ? On n’en sait rien. Si on sent leur présence, quel est ce mode de présence ? Ce que je fais, c’est de l’éthologie des morts, au sens de Deleuze. L’éthologie, selon lui, serait « la science pratique des manières d’être », c’est-à-dire l’étude de ce dont les êtres sont capables, des épreuves qu’ils peuvent endurer, de leur puissance. Un diamant est un être d’une exceptionnelle dureté, c’est la puissance du diamant. Un chameau peut s’arrêter de boire pendant plusieurs jours, c’est la puissance du chameau.

Je trouve cette définition de l’éthologie passionnante, car elle peut englober ce qu’on appelait trop pauvrement « biologie du comportement ». Deleuze dit que savoir de quoi un être est capable engage à des expérimentations. Quand on met un être dans un dispositif, quand on fait une expérience avec un chien, on doit se demander : de quoi es-tu capable pour aller chercher la balle, comment tu t’y prends, c’est quoi ta manière d’être ? Deleuze dit que les régimes alimentaires sont des manières d’être. C’est ça, l’éthologie : ce n’est pas seulement manger de la viande ou de l’herbe, mais tout un paysage – des manières de vivre, de penser, de bouger, d’agir, de vivre la nuit, le jour. Je dis aujourd’hui que je fais une éthologie des morts. Quelles sont les manières d’être des morts ? De quoi sont-ils capables ? De quoi rendent-ils les vivants capables ?

by Bruno Thomé | 10 avril 2017 | Selle de ch’val

Quel point commun entre un cochon élevé à la chaîne par l’industrie agroalimentaire, une professeure de musique en collège, une brebis paissant dans les alpages et un directeur des services vétérinaires pendant la crise de la vache folle ? Tous travaillent. Partant de là, se pose la question de leurs conditions de travail et de leur rapport à cette activité.

Jocelyne Porcher, éleveuse de brebis devenue sociologue, étudie les relations de travail entre humains et animaux d’élevage. Lise Gaignard est psychanalyste et chercheuse en psychodynamique du travail[2. Chroniques du travail aliéné, 2015, éditions D’une.]. Elle s’intéresse non pas à la « souffrance » ou au « bien être », mais plutôt à « la construction psychique liée à l’activité de travail ». Elles confrontent ici leurs manières de penser cette activité particulière qui lie humains et animaux plus souvent qu’on le croit.

Cet article est le deuxième d’une série de six publications issues du troisième numéro de Jef Klak, « Selle de ch’val », et publiées en ligne à l’occasion de la sortie du nouveau numéro, « Ch’val de course ».

Télécharchez l’entretien en PDF.

Sur quoi travaillez-vous et comment vous êtes-vous rencontrées ?

Jocelyne Porcher : J’ai été éleveuse de brebis puis j’ai dû arrêter. À 33 ans, j’ai repris un cursus de formation et j’ai obtenu un brevet de technicien agricole et un BTS Productions animales. Lors d’un stage, je me suis retrouvée dans une porcherie industrielle. La rencontre avec la violence productiviste a été un choc. Plus tard, quand je suis arrivée à l’Inra (Institut national de la recherche agronomique) pour un stage d’ingénieur agricole, j’ai découvert les recherches sur le « bien-être animal » : mettre des vaches dans des labyrinthes, infliger des chocs électriques à des moutons pour prouver leur capacité à anticiper… J’ai pu constater que les chercheurs sur le « bien-être animal » ne connaissaient ni les animaux, ni les éleveurs – qu’ils méprisaient ouvertement –, ni même l’élevage. Seules semblent compter leurs petites manip’, leurs publications scientifiques et leur place dans le monde académique. C’est en travaillant avec eux que j’ai décidé de devenir moi-même chercheuse, pour servir d’autres intérêts que ceux de l’agro-industrie. J’ai d’abord travaillé sur l’attachement entre éleveurs et animaux, ce lien formidable observé lors de mon expérience d’éleveuse, mais c’est surtout la souffrance des éleveurs qui ressortait de mes études et donc, j’ai cherché à la comprendre.

Lise Gaignard : Je suis pour ma part psychanalyste et j’ai travaillé dans des cliniques pratiquant la psychothérapie institutionnelle[3. La psychothérapie institutionnelle est une théorie et une pratique thérapeutique en institution psychiatrique qui met l’accent sur la désaliénation, la dynamique de groupe et la relation entre soignants et soignés. Selon celui qu’on considère comme son fondateur, François Tosquelles, la psychothérapie institutionnelle « marche sur deux jambes : Karl Marx et Sigmund Freud », qui permettent de penser ensemble les deux aliénations, l’une psychopathologique, l’autre sociale.]. Pendant la crise de la vache folle, au début des années 2000, j’ai été sollicitée sur la « souffrance au travail » – comme ils disent – des directeurs des services vétérinaires (DSV). Ils n’arrivaient pas à organiser les abattages de troupeaux ; cela leur faisait des cauchemars. Ils s’étaient dit qu’une psychanalyste, c’était bien, pour leur enlever les cauchemars.

J. P. : C’est à cette époque que nous nous sommes rencontrées, au Conservatoire national des arts et métiers (Cnam). Suite à mon recrutement à l’Inra, j’avais été détachée au Laboratoire psychodynamique du travail et de l’action de Christophe Dejours : je faisais des enquêtes sur le travail dans les porcheries industrielles, et c’est en mobilisant la psychodynamique[4. La psychodynamique du travail est une discipline créée par Christophe Dejours au début des années 1970 afin d’analyser les processus psychiques mis en place par une personne face à la réalité du travail. Elle étudie les problèmes de relations entre les différents partenaires de travail et les processus subjectifs et psycho-affectifs mobilisés par les contraintes du travail.] que j’ai pu faire ces recherches en étant moi-même moins en souffrance. J’allais chez les gens, ils étalaient leurs histoires, ils pleuraient et je les laissais en larmes sur leur table de cuisine. Je me suis dit que quelque chose n’allait pas, qu’il fallait prendre les choses autrement, avoir une réponse collective à la souffrance exprimée par les éleveurs.

L. G. : L’élevage industriel est quelque chose de construit collectivement dont, au fond, tout le monde est plus ou moins responsable. Les enquêtes de Jocelyne sur la souffrance dans les porcheries ont politisé la question, laquelle est complexe, puisque les victimes sont aussi les coupables. La psychodynamique du travail montre que les victimes, ce sont aussi bien les cochons que les éleveurs ou les vacanciers qui vont sur les plages pleines d’algues vertes. Son travail permet de sortir des fausses alternatives que portent les experts du bien-être animal et les abolitionnistes de toute forme « d’exploitation animale[5. C’est-à-dire y compris l’élevage (qu’il soit industriel ou paysan) ainsi que toute forme de domestication.] ».

J. P. : Surtout que les cochons ne sont pas seulement des victimes ; ils collaborent au travail. Ils sont comme nous : ils sont trop bons, ils supportent tout par excès de gentillesse. C’est en cela que la question du travail est intéressante : les cochons perçoivent nos désirs et cherchent à bien se comporter pour nous faire plaisir.

Sur quelle définition du travail vous appuyez-vous pour questionner l’une, les animaux au travail, l’autre les salariés qui vous consultent ?

J. P. : Pour penser les animaux au travail, je me suis d’abord appuyée sur Le Manuscrit de 1844 de Karl Marx : le travail y est avant tout décrit comme un rapport émancipateur à la nature, une action sur le monde pour le transformer. Cela m’a permis de comprendre comment et pourquoi on vivait avec les animaux. Je suis partie de cette hypothèse : c’est le travail qui nous réunit et qui nous permet de vivre ensemble. Les éleveurs ne vivent pas avec les animaux pour gagner de l’argent. Ils n’en gagnent pas. Ils travaillent avec les animaux parce qu’ils veulent vivre avec eux.

Car travailler, c’est d’abord vivre ensemble, c’est chercher à s’émanciper des contraintes et de la tragédie de la vie. En élevage, le travail permet, aux animaux comme à nous-mêmes, de comprendre et d’appréhender les choses, de les maîtriser un peu pour que le moment de vie en commun entre éleveurs et animaux devienne autre chose qu’une tragédie – même si ça finit tragiquement pour les animaux et pour nous-mêmes.

L. G. : Il faut bien distinguer travail et emploi. J’utilise deux définitions. D’abord celle de Claude Veil dans Psychiatrie et milieu de travail[6. Dans Psychiatrie française, vol. XXVII/96.] : le travail, c’est toute production de services ou de biens entraînant des liens entre les personnes. Quand on emmène son gamin à l’école, on travaille. Ça permet de déstabiliser la question, de la complexifier. On sort de la définition sociologique du travail, qui est souvent recouverte par la question de l’emploi, ce qui fait qu’on ne sait souvent plus de quoi on parle dans les débats publics. Le travail pose la question de la production commune d’une société.

L’autre définition, c’est celle de la psychodynamique du travail, de Christophe Dejours : le travail est l’effort ajouté à la prescription pour qu’elle devienne réalisable. On a toujours une prescription qu’on ne pourra pas mettre en œuvre parce qu’elle est trop loin du réel, parce qu’il y a des prescriptions contradictoires – faire vite et faire bien et en toute sécurité. On doit donc arbitrer en permanence entre ce qu’on fait et ce qu’on dit. Le travail, c’est alors l’effort que je produis pour faire au mieux, c’est-à-dire au moins mal, en fonction de ce qu’on m’a demandé et de ce qui est possible. Cela dépend aussi de si je suis fatiguée ou en pleine forme, de retour de vacances ou déjà à bout le lundi. Il s’agit de réfléchir sur cet investissement, qui est totalement invisible, car les arbitrages ne durent qu’un quart de millième de seconde : on est pris dedans. Or, c’est là que réside la marge de manœuvre qui permet de ne pas laisser les gens en train de pleurer sur la table de la cuisine.

J. P. : J’ai pu aussi le vérifier dans mes recherches : le travail des vaches ne réside pas tant dans le suivi de procédures que dans leur effort pour bien faire, sans lequel ça ne marche pas. Nous l’avons montré avec Tiphaine Schmitt en étudiant le rapport des vaches au robot de traite dans une exploitation laitière[7. Jocelyne Porcher et Tiphaine Schmitt, « Les vaches collaborent-elles au travail ? Une question de sociologie », Revue du MAUSS, 2010/1 (no 35), p. 235-261.], pour lequel il n’y a pas de procédure : les vaches se débrouillent entre elles pour accéder à la machine. Nous avons montré que cet ajustement n’est pas de l’ordre du conditionnement ni de la hiérarchie, mais consiste en un ensemble d’arrangements entre les vaches elles-mêmes, assez drôle à observer. Certaines peuvent même enrayer la machine : il y en a une par exemple qui s’était arrêtée une demi-heure à l’entrée du robot, avec les autres qui piétinaient derrière. Elle a bloqué le système, volontairement.

L’enjeu est de montrer aux éleveurs qui ne le perçoivent pas que les vaches conservent une marge d’autonomie, même si elles ont l’air d’agir soit par conditionnement soit parce qu’elles sont contraintes. Les concepteurs des machines à traire s’efforcent d’ailleurs de réduire cette marge, pour que les vaches ne soient que des pions, forcées de suivre le chemin prévu. Ils s’efforcent en fait de les empêcher de travailler.

L. G. : Ici, le travail de la vache, c’est l’effort pour rendre le robot de traite à peu près utile.

J. P. : Le travail est un investissement dans la production, mais la vache ne produit pas du lait. Elle se moque de la courbe de production. En revanche, elle a conscience de toute l’organisation autour d’elle, et agit pour que tout se passe bien. C’est plus facile de parler de travail concernant les chiens de berger, les chiens policiers ou d’aveugle, parce qu’ils ont une vision de la finalité de leur travail : c’est une production de services. Mais même ceux qui forment les chiens le perçoivent souvent comme du conditionnement. Pourtant, les chiens de berger sont encore plus au fait du travail que le berger lui-même, car ils connaissent mieux les brebis. Il y a donc ceux qui prennent des initiatives et ceux auxquels le berger dit sans cesse : « À droite, à gauche, devant, derrière », qui sont finalement comme des automates. Mais on retrouve plus souvent les chiens automates dans les concours que dans les alpages.

L. G. : Au fond, la plupart des salariés ne savent pas plus ce qu’ils produisent que la vache qui produit du lait ou de la viande. Ils font, ils aménagent, souvent ils désobéissent, mais ils ne savent pas ce qu’ils produisent. Par exemple, un maître d’école n’a pas forcément conscience de participer à la production d’une société inégalitaire. On ne produit pas forcément ce qu’on croit.

J. P. : En tous cas, si on dit que les animaux travaillent, cela nous oblige à questionner l’organisation de ce travail, par exemple la question du temps de travail. Avec une vache laitière, on peut penser une organisation qui tienne compte de son statut de travailleur, y compris les pauses. En revanche, un porc charcutier est à l’usine 24 h/24. Et la seule porte de sortie, c’est l’abattoir.

Le travail est-il le seul mode de relation possible avec les animaux domestiques ?

J. P. : Le travail est partout, même dans les relations avec les animaux de compagnie. J’ai une chienne, et si son travail, c’est de me tenir compagnie, où est le champ du hors-travail ? Si je lui dis : « Aujourd’hui je travaille », et que je m’installe devant mon ordinateur, elle se met dans un coin et ne bouge plus. C’est un travail sur soi : elle est en forme, elle voudrait courir, aboyer, mais tant que je suis plantée devant mon ordinateur, elle attend. En revanche, si j’emmène ma chienne à la plage, elle fait ce qu’elle veut, et c’est moi qui suis à son service, qui surveille : c’est moi qui travaille.

À un moment, il y a du travail, de la production, de l’engagement, et à un autre du dégagement. C’est un changement de monde : les animaux sont dans le travail, dans notre monde à nous, ou plutôt le monde commun humains/animaux, et à un moment donné, ils sont dans leurs propres affaires.

Les animaux sauvages travaillent-ils aussi ?

J. P. : Pas tous. Les fourmis et moi, nous n’interférons pas. Peut-être sont-elles travailleuses, mais leur concept de travail ne regarde qu’elles. En revanche, certains animaux dits sauvages travaillent, comme les cétacés qu’on équipe d’un GPS pour surveiller le climat. On les capture, on les surveille, et les animaux le savent. Sans doute en pensent-ils quelque chose, et il se peut que cela fausse les résultats, comme dans les expérimentations animales[8. Voir Jef Klak nº 3 « Selle de ch’val »: « Les moutons ont des amis et des conversations. Comment les animaux désarçonnent la science. Entretien avec Vinciane Despret. ».]. Peut-être que ces baleines continuent leur vie comme avant de « travailler » pour nous, mais peut-être pas, ou pas autant qu’on ne le croit. À partir du moment où les animaux se demandent ce qu’on bidouille avec eux, ce qu’on leur veut, et qu’ils répondent, on peut considérer qu’ils travaillent.

Les animaux ont-ils un statut différent en « production animale » – c’est-à-dire industrielle – et dans les élevages paysans ?

J. P. : Lors de la crise porcine de 2015, un gros producteur de porc se plaignait dans la presse : « Je vais être obligé de licencier mes ouvrières. » Là, les truies renvoient à l’ouvrier aliéné, jetable, exploité au maximum. En revanche, dans l’élevage « véritable », les animaux ont un statut de travailleur, de partenaire, de collègue de travail. Un idéal de la relation de travail peut alors s’inventer, équitable dans une certaine mesure, où la coopération serait privilégiée – sans nier que nos relations aux animaux sont de toute façon asymétriques.

L. G. : Cette notion de « collègue de travail » est tout de même compliquée : normalement, on ne tue pas les collègues et on ne les mange pas à la fin de leur contrat.

Comment circule la souffrance entre salariés et animaux dans les porcheries industrielles ?

J. P. : On force la truie à produire de dix-huit à vingt-six porcelets par portée – une truie n’a que seize tétines. Par conséquent, la mise à bas est trop longue et les derniers porcelets risquent de mourir. Donc un salarié doit « fouiller » la truie, c’est-à-dire aller chercher les porcelets dans l’utérus. Ça lui fait mal. Le salarié se met à sa place. Si c’est une femme ayant des enfants, elle se dit : « Je suis mère moi aussi. » Il y a un côté charnel, une empathie de corps : on est si près des animaux qu’on ressent leur souffrance dans son propre corps.

J’appelle cela la « contagion de la souffrance ». Plus qu’une interaction, c’est une espèce de balance mutique de la souffrance, comme une contagion de quelque chose de sourd qui passe des animaux aux humains. C’est plus explicite chez les femmes que chez les hommes, qui ont des défenses viriles plus fortes[9. Ce concept de défense virile a été développé notamment par Christophe Dejours dans Souffrances en France. La banalisation de l’injustice sociale, Seuil, 1998.]. Même si les salariées essaient de maintenir un écart avec l’animal, comme un filtre, les animaux le dissolvent en se rapprochant d’elles. Cela produit une espèce de magma où la souffrance passe facilement. « On fait souffrir les animaux, et moi, je participe à ça. Les truies ne m’aiment pas, je sais pourquoi, mais j’aimerais bien qu’elles m’aiment. Je les fais souffrir, mais je fais de mon mieux. Mon chef me dit de tuer les porcelets chétifs, mais je ne le fais pas, je leur donne le biberon, j’y passe des heures. » Il y a aussi une souffrance éthique, morale, liée à la conscience de sa collaboration à un système qui génère de la souffrance.

Et les producteurs, est-ce qu’ils souffrent aussi ?

J. P. : Les producteurs sont coincés, ils ne peuvent pas quitter ce système de production. Ils ont fait le mauvais choix au mauvais moment et se sont laissé bourrer le mou, par intérêt voire par cupidité. En plus, ils ont souvent un taux d’endettement de 180% et les banquiers sur le dos. Dès lors, ils ne pensent qu’à extirper la matière animale des bestioles pour la transformer en fric et rembourser la banque. C’est pour ça qu’ils sont obligés d’aller pleurer à la télévision pour réclamer moins de normes : « Arrêtez de nous saouler avec l’environnement, avec le bien-être animal. » Le bien-être animal est bien utile à la filière dont il permet de redorer le blason, mais c’est une autre histoire pour le pauvre gars qui se retrouve bloqué par ces nouvelles contraintes, et ne peut plus inséminer ou faire ses piqûres comme il veut…

Quels sont les soubassements théoriques du bien-être animal ? En quoi consistent les études sur le bien-être animal dans les productions industrielles ?

J. P. : Le bien-être animal est directement issu de la zootechnie[10. La zootechnie est l’ensemble des sciences et techniques mises en œuvre dans l’élevage des animaux pour l’obtention de produits ou de services à destination de l’homme (viande, lait, œufs, laine, traction, loisirs, etc.).], qui cherche à rendre la machine animale productive dans un certain environnement. Il faut aussi chercher du côté des théories du conditionnement, de l’éthologie comportementale et surtout de l’éthologie appliquée, qui est devenue la véritable zootechnie du XXIe siècle : l’étude du comportement animal à visée économique – comment faire pour que la caille, le porc ou le chat produisent le plus possible dans les systèmes industriels et intensifiés, et pour que cela soit accepté socialement.

Cela fait quarante ans que l’Union européenne finance les études sur le bien-être animal en industrie. Quand j’ai commencé à travailler dans les porcheries industrielles, les truies avaient une sangle qui s’incrustait parfois dans leur chair. La souffrance était visible. Ils ont enlevé la sangle et ont mis les truies en cage. Désormais, bien-être animal oblige, ils ont aussi enlevé la cage, en partie – la truie gestante, théoriquement, n’y reste qu’un mois. Mais ils mettent huit truies ensemble dans un minuscule espace en béton, sur caillebotis, et elles finissent par se battre entre elles – par ennui. Cela nous est présenté comme une amélioration du bien-être animal.

Dans les faits, mes collègues qui étudient la question ne mettent jamais les pieds dans une porcherie ; ils collaborent jour après jour, depuis quarante ans, faisant tourner un système qu’ils prétendent améliorer mais qu’ils ne connaissent pas. Bref, le bien-être animal se résume à assurer la durabilité de cette abjection qu’est le système industriel.

Et le « bien-être au travail », quel est son origine, ainsi que son rôle ?

L. G. : Les sciences du travail et les psychologues du travail existent depuis l’avènement du taylorisme à la fin du XIXe siècle. Les premières études se sont focalisées sur la fatigue, l’engagement, les recrutements, les tests d’aptitudes. Auparavant, personne ne se préoccupait de savoir si un cordonnier aimait le cuir ou pas, comment faire pour qu’il soit tout le temps en forme psychiquement et ne se suicide pas le lundi matin. Il a fallu attendre l’ingénieur américain Frederik Taylor – puis Henry Ford et leurs successeurs – pour que soit théorisée la productivité humaine. Ils ont d’ailleurs très bien réussi : le travail humain n’a jamais autant rapporté qu’actuellement. Aujourd’hui, les psychologues du travail sont toujours au même endroit, sauf qu’ils ont deux casquettes : coachs et spécialistes de la « souffrance au travail », avec les mêmes formations, employeurs et conditions de travail. Le coaching marche moins bien ces derniers temps, mais avec la récente loi sur les risques psychosociaux[11. Le Code du travail français est longtemps resté sans inclure l’aspect mental pour définir les mesures de protection de la santé au travail. Cette idée a été introduite en 2002 par la loi de modernisation sociale, qui remplaça le mot « santé » par les mots : « santé physique et mentale » dans le Code du travail. L’employeur doit désormais prendre en compte tous les risques psychosociaux (RPS) c’est-à-dire les risques concernant non seulement l’intégrité physique des salariés, mais aussi leur santé mentale : le stress, l’épuisement, la souffrance, ou encore le harcèlement moral.], nombre de psychologues se retrouvent à travailler dans les entreprises, se spécialisant dans la filière du bien-être au travail. Ils travaillent pour EDF ou pour la Poste, et reçoivent les salariés pour leur dire : « Ayez des pensées positives ! » C’est un marché juteux.

Le changement le plus frappant dans le monde du travail aujourd’hui est justement cette idée d’envoyer les salariés « chez le psy » pour évacuer la perception de la souffrance : il faut qu’ils soient de nouveau en mesure d’exercer des techniques de travail toujours plus désocialisantes. C’est une dépolitisation totale.

Le pire, c’est que cette mascarade est parfois défendue par les syndicats eux-mêmes : au lieu de lutter sur les conditions de travail, ils voudraient que l’on dénonce les chefs harceleurs. Or, ces cadres sont eux-mêmes constamment sous pression : comme leurs évaluations, et donc leurs salaires, dépendent désormais directement de la production des autres, ils harcèlent leurs subalternes pour que ça aille plus vite, pour les pousser à enlever les sécurités, etc.

Il m’arrive de recevoir dans mon cabinet des salariés que m’envoient des médecins du travail ou des syndicalistes, mais je ne veux pas figurer sur le listing des psys spécialisés dans la « souffrance au travail ». Ceux-là se contentent de conseiller aux personnes harcelées par des chefs pervers-narcissiques de se mettre en arrêt-maladie. Mais le problème n’est pas médical. Après l’arrêt-maladie, si le salarié ne peut pas retourner travailler, la Sécu va l’envoyer à la Maison départementale des personnes handicapées avec une allocation adulte handicapé, et ses revenus vont baisser rapidement. C’est la manière la plus pratique et la plus courante de se débarrasser des travailleurs aujourd’hui. Je ne me bats donc pas tant contre le « bien-être au travail » que contre ceux qui sont obnubilés par la question de la souffrance au travail, et qui emmènent tout le monde dans ce qui est clairement une catastrophe nationale.

Comment se passe la consultation ?

L. G : Des salariés qu’on n’a pas réussi à calmer arrivent dans mon cabinet : ceux qui embarrassent tout le monde, qui parlent de se suicider au travail et risquent de faire exploser les statistiques. Pour éviter ça, certains services de médecine du travail acceptent de payer 110 euros pour qu’ils viennent passer une ou deux séances de deux heures dans mon bureau.

Ce sont en général des cadres, des professions intermédiaires, très peu d’ouvriers. Jamais des précaires. Ils commencent toujours l’entretien en racontant comment on les a rendus malades. Ils démarrent toujours de la même manière : « J’ai un chef pervers narcissique. » Ils en ont toujours un. Je leur demande ensuite ce qu’ils font comme travail. Ils répondent par exemple : « Je suis professeur de musique. » Et ils décrivent donc leur activité : « On a cinq classes de sixième la première année, on ne sait jamais le nom des élèves, on les a une heure par semaine, on n’y comprend rien. » Ils parlent ensuite des rapports de domination, de la hiérarchisation symbolique des matières : au collège, le haut, c’est les maths, après c’est la physique-chimie, puis les lettres, les langues et en dernier, il y a les arts plastiques et la musique.

Puis vient l’anecdote : elle s’est fait caillasser par des élèves avec de grosses boules de neige, jusqu’à l’intérieur de sa voiture, où elle se retrouve toute trempée le dernier jour de l’école avant Noël. Le directeur du collège passe à côté, elle lui demande de l’aide, et lui rigole. Elle a fait une dépression et n’est jamais retournée travailler.

Bref elle était désagréable avec les élèves, ces derniers étaient d’une cruauté effroyable envers elle, et le directeur également. C’était un rapport terrifiant.

Elle est donc entrée dans mon bureau avec des élèves délinquants et un principal de collège pervers-narcissique – et elle en avait des preuves. Mais elle est ressortie avec une autre vision : « Professeur de musique, ce n’est pas une vie, et les collèges, c’est l’enfer pour tout le monde. » Et c’est vrai. Elle était moins « rendue folle », mais plus embarrassée. Elle a arrêté de croire qu’on lui voulait du mal et s’est retrouvée dans une espèce d’incertitude, alors qu’avant, elle avait une solution : dresser les gosses et faire virer le principal. C’était pas compliqué – à part à mettre en œuvre –, mais le prix de tout cela, c’est qu’elle ne dormait pas, que plus personne ne lui téléphonait. Elle était seule car elle était trop pénible.

Le prix d’une vie plus lucide, c’est d’être davantage contrarié et, éventuellement, de passer à l’action. Qu’est-ce que l’action pour un prof de musique ? Se remettre au piano ? Je n’en sais rien. Ce sont les gens qui savent ce qu’il faut qu’ils fassent. Mais à un moment, on rentre dans l’embarras de la question de la société, du vivre ensemble au sens noble. Comment faire pour ne pas s’entretuer ? Comment faire un collège ? Il y a des établissements où ça se passe extrêmement bien. Même avec les profs de musique !

Au début des années 2000, tu as enquêté sur la « souffrance au travail » des directeurs de services vétérinaires pendant la crise de la vache folle. Peux-tu nous raconter cette expérience ?

L. G. : Les directeurs de services vétérinaires (DSV) ressentaient de la « souffrance au travail » parce qu’ils devaient abattre des troupeaux entiers à la moindre alerte, alors que, ne sachant pas comment la maladie se propageait, ils étaient scientifiquement contre les abattages. Mais ils étaient obligés.

Ces directeurs sont des hauts fonctionnaires qui travaillent avec le préfet pour faire appliquer les réglementations étatiques à propos du commerce de la viande : en temps normal, ils ne s’occupent pas d’animaux mais uniquement de produits animaux.

Peu de temps avant, on leur avait demandé d’organiser la mise à mort de tous les veaux d’un jour[12. Les éleveurs pouvaient à l’époque bénéficier de « la prime Hérode », une compensation financière européenne accordée pour l’abattage des jeunes veaux.], ce qui ne leur avait pas posé trop de problèmes ; il suffisait de signer un bout de papier pour les envoyer à l’abattoir. Mais cette fois, on leur demandait d’organiser l’abattage eux-mêmes, dans des équarrissages[13. L’équarrissage est le lieu où on traite les cadavres d’animaux morts hors des abattoirs.] qui n’étaient pas assez grands. Il fallait inventer. Ils ont dû faire appel à des gens qui savent tuer les bêtes – ceux qui avaient travaillé toute la semaine à l’abattoir rempilaient donc le dimanche – et ils abattaient aussi dans les champs. Et puis les bêtes ne sont pas si bêtes que ça : par exemple, des veaux d’un jour dont on venait de tuer la mère passaient à travers les clôtures. Bref, ç’a été un merdier total.

Pour les DSV, voir arriver sur leur écran : « Il y a un sérodiagnostic positif dans l’élevage de M. Machin, trois cents vaches », c’était l’angoisse. Comment faire alors pour ne pas souffrir ? D’autant qu’on leur demandait de faire couper toutes les têtes pour prélever un bout de cerveau et l’envoyer à Paris : il pouvait y avoir de grandes tables avec trois cents têtes de vaches. Les DSV n’ont jamais eu les résultats des examens.

Après ça, ils devaient répondre aux médias et raconter qu’ils donnaient des biftecks hachés à leurs propres enfants. On allait manger au restaurant La Boucherie le midi avec eux et ils commandaient du tartare… Une vétérinaire avait même dit : « Je suis prête à me faire filmer en train de mettre du sang de vache dans le biberon de mon bébé. » C’est un réflexe défensif : comment faire quand on réprouve son travail ? Il faut aller jusqu’au bout, sinon c’est trop dur. Les éleveurs, quant à eux, souffraient énormément. Or la consigne du préfet était « Aucun suicide d’éleveur ». Et ils ne se sont pas suicidés !

J. P. : Pas tout de suite !

L. G. : Les autorités ont proposé de leur offrir deux fois le prix du troupeau en compensation. Mais les éleveurs disaient : « Ce n’est pas une histoire de fric ! Comment vais-je refaire un troupeau ? Celui-là, ça fait trente ans que je le fabrique ! »

Est-ce pour des raisons similaires que certains éleveurs de brebis refusent une compensation financière quand quelques bêtes sont tuées par des loups – ce qu’on appelle la « part du loup » ?

J. P. : Pas exactement. Les brebis ont été domestiquées il y a 8 000 ans, c’est l’animal d’élevage par excellence. La brebis fait confiance à l’éleveur pour pâturer tranquillement, pour échapper à son destin de proie. Le premier engagement de l’éleveur est de protéger ses bêtes de la tempête, des ravins, de la maladie, du loup. Si une brebis se fait manger, c’est le troupeau entier qui est stressé, les liens entre les brebis et l’éleveur sont pulvérisés. Les éleveurs s’en fichent du chèque de compensation ; au contraire, c’est le prix de leur trahison. Je me suis appuyée sur la théorie du don de Marcel Mauss[14. Marcel Mauss, « Essai sur le don. Forme et raison de l’échange dans les sociétés archaïques », L’Année sociologique, 1923-1924.] pour penser l’élevage : nous mangeons les animaux domestiques, en échange de quoi nous sommes tenus de leur offrir une belle vie. Et la mort des animaux n’est pas le but du travail mais le bout. Aujourd’hui, les éleveurs ont l’impression de ne plus être à la hauteur de ce que donnent les animaux.

Je n’ai rien contre les loups, mais ils ont compris qu’ils étaient protégés : puisqu’on élève des brebis pour eux, pourquoi se fatigueraient-ils à chasser d’autres animaux ? Ils sont eux aussi domestiqués, mais contre les brebis.

Tu dis souvent que travailler avec des animaux, c’est aussi se coltiner la mort, et par extension le vivant, question qu’écartent selon toi les véganes et les abolitionnistes…

J. P. : Le problème, c’est que les abolitionnistes croient avoir la solution : c’est mal de faire souffrir et de tuer les animaux, donc il faut arrêter de les manger, de les élever, de se les approprier. Il y aurait le bien d’un côté et le mal de l’autre. Il suffirait d’abolir l’élevage, y compris pour les animaux familiers. Comme le bien-être animal, qui consent à la violence du système industriel, la libération animale se donne comme vertueuse envers les animaux, mais consent de fait à leur disparition – avec pour logique implicite « Si tu ne nais pas, tu ne souffres pas ».

Selon moi, le véganisme rejoint les intérêts de ceux qui veulent prendre en main l’élevage, en l’occurrence les multinationales et les fonds d’investissement. La Fondation Bill Gates soutient par exemple des entreprises[15. Beyond meat et Hampton Creek Foods. Hampton Creek Foods est également soutenue par des fonds d’investissement comme Khosla Venture. La firme multinationale Cargill, de son côté, a breveté un substitut de fromage, le Lygomme ACH Optimum, essentiellement constitué d’amidons.] qui proposent des ersatz de poulet sans poulet, du bœuf sans bœuf, du fromage sans lait, de la mayonnaise sans œufs… Ça les arrange qu’on soit convaincus que c’est mal de manger des animaux : cela leur permet de nous vendre leurs nouveaux produits.

On arrive au bout du bout de notre rapport industriel aux animaux, que ce soit au niveau de l’éthique, de l’environnement, de la santé… Mais nous vivons dans un monde capitaliste où la solution est une nouvelle industrialisation. En plus de ces succédanés de viande, les multinationales et les fonds d’investissement cherchent à créer une industrie de la viande 2.0, à produire une viande sans animaux, car les animaux restent un frein à la production. En défendant le projet d’une production de viande in vitro (élaborée en cultivant des cellules souches en laboratoire), les abolitionnistes ne font pas le service après-vente, mais le service avant-vente. Les consommateurs de viande industrielle consentent tout de suite à un système industriel qui a cours, alors que les véganes militants consentent à un système qui arrive.

Bien sûr, les productions animales font souffrir horriblement les animaux et les salariés, elles contribuent à la destruction de la biodiversité et ont un impact réel sur le climat. Mais ce sont les systèmes industrialisés qui en sont responsables, pas l’élevage. Depuis 10 000 ans, l’élevage est, au contraire, en harmonie avec la planète. L’élevage, c’est vivre et travailler avec des animaux. Faire naître et élever. C’est un métier de la reproduction et de la relation. Une relation entre humains et animaux, et une relation commune à la nature. Les vaches font la prairie, comme les moutons dessinent les pentes de la montagne. Sans les animaux d’élevage, la forêt est à la merci des incendies : ils rendent notre environnement habitable, varié, beau.

La filière bio ne s’est que tardivement intéressée à l’élevage. Pourquoi ?