by Clémence Durand | 20 août 2016 | Contrôle continu, Genre rage, Selle de ch’val

Pendant que Stéphane Mercurio tournait son documentaire à côté (2007) sur les familles de détenus, elle a rencontré Chantal Vasnier, qui a passé 34 ans de sa vie à aller voir en prison Georges Courtois, son ex-mari. Entretien croisé.

Cet entretien est extrait du numéro 3 papier de Jef Klak « Selle de ch’val » paru en 2016, toujours en librairies.

Chantal est partie en ce mois d’août 2016. Elle nous laisse une force et une détermination à tout rompre.

Télécharger l’article en PDF.

Comment est née l’envie de faire un film sur les familles de détenus ?

Stéphane : C’était un hasard. Une amie anthropologue, Anna Zisman, avait remarqué l’hôtel Formule 1 près de la prison de Montpellier. Sans rien connaître à la vie des familles de détenus, il y avait quelque chose d’assez cinématographique dans ce lieu, si l’on se donnait la peine de s’y installer pour regarder ce qu’il s’y passait. J’ai commencé à travailler sur cette idée, et fait le tour des lieux d’accueil, pour voir. J’ai fini par passer quatre ans sur ce film. Parfois, on ne sait pas dans quoi on met les pieds.

On a commencé une série de repérages avec Anna. Comme il n’y avait pas de budget, je me suis finalement installée à la maison d’accueil de Fresnes : c’était pas loin et donc pas cher pour la production. Dès le début, j’ai été stupéfaite de voir à quel point la prison résonnait en creux dans ce lieu-là. Je ne pensais pas que l’arbitraire était aussi palpable, avec les interdictions faites aux familles d’apporter telle ou telle chose pour les détenus, par exemple. Ce qui m’a aussi surprise, c’est que je n’imaginais pas à quel point c’était un univers féminin, et comment ça allait parler d’amour. C’est un lieu où il y a quelque chose d’extrême, de poussé jusqu’au paroxysme de la relation homme-femme. Il y a un peu de l’histoire de Pénélope, qui attend chaque jour sur son métier à tisser le retour de son amour.

Peu de travaux existaient sur le sujet, et l’image de la femme de détenu était un peu caricaturale, genre la belle gonzesse amoureuse d’un gangster qui vient témoigner sur les plateaux de télé. En rencontrant l’ordinaire de ces situations, le sujet m’a accaparée, mais je ne savais pas pourquoi : on ne sait pas très bien, en faisant un film, ce qui s’y joue exactement. On le découvre plus tard, quand on nous demande ce qu’on a fabriqué.

Au départ, le repérage à Fresnes était destiné à réaliser un film pour la télé. à l’époque, j’avais vu comment se déroulait le moment des colis de Noël que les familles préparaient pour les détenus, et je pensais faire un film pendant le mois de décembre, autour de ce moment. Il fallait du temps pour nouer des contacts, et à ce moment-là, un nouveau directeur est arrivé à la prison. Il nous a convoquées avec ma productrice, Viviane Aquilli, et nous a demandé : « Mais de quel droit avez-vous commencé les repérages sans mon accord ? » J’ai cru que c’était une blague… Lui, ça faisait quinze jours qu’il était là, et moi huit mois. On était certes sur le domaine pénitentiaire, mais dans le lieu d’accueil, avec les familles. Il n’y avait pas de contrôle, et je ne vois toujours pas pourquoi j’aurais eu besoin d’une autorisation du directeur.

Ce refus a été catastrophique : huit mois de boulot comme envolés. On a quand même bataillé, avec Viviane, et grâce au réseau associatif qui gravite autour de la question carcérale, on a fini par trouver l’association Ti Tomm. Elle mettait à disposition des familles une petite maison en face de la prison, qui appartenait à la ville de Rennes, et donc la question de passer par l’administration pénitentiaire ne se posait plus. On s’est installées là, ce qui au final était beaucoup mieux qu’à Fresnes où l’espace pour attendre les visites est tout petit, bondé, très speed, avec pas mal de gens qui ne veulent pas être filmés… La maison d’accueil de Rennes était en revanche un vrai espace dédié aux familles, avec un petit jardin ; ça permettait d’avoir des relations plus posées et de faire de vraies rencontres, comme avec Chantal…

Chantal, pendant les 34 ans de prison de Georges, tu as dû voir des évolutions dans les parloirs et les lieux d’accueil des familles…

Chantal : Ça, j’en ai faits des parloirs ! Les pires, c’était à la Santé, je crois. Je venais de Nantes, avec les enfants : il y avait un dérouleur de numéros à l’entrée, comme à la Sécu. Il fallait prendre un numéro avant 9h le matin, et revenir à midi avec. C’était le parcours du combattant : qu’il neige, qu’il pleuve, on faisait la queue sur le trottoir. En plus, à l’époque, il y avait Georges Ibrahim Abdallah[2. Militant communiste libanais, considéré comme le chef de la Fraction armée révolutionnaire libanaise (FARL), condamné en France à la réclusion à perpétuité pour des actes terroristes.] dedans, du coup, on avait le pistolet mitraillette pointé sur nous : « Montez sur le trottoir, montez sur le trottoir, montez sur le trottoir… »

C’est court un parloir, trois quarts d’heure, parfois une demi-heure – je me suis même vue faire Nantes-Paris-Nantes pour vingt minutes… Dans à côté, on voit une dame qui habite Rennes et dont le fils, qui vient juste d’avoir 18 ans, est transféré à Saint-Brieuc. Elle a cinq enfants, pas de permis… Si elle veut le voir, elle doit faire le trajet à chaque fois pour vingt minutes de parloir. Il faut prendre des trains, payer les billets, faire garder les plus petits…

Nous, les familles, on n’existe pas pour l’administration pénitentiaire. En fait, on les emmerde quand on vient au parloir. Ça leur fait du travail en plus, c’est tout ce à quoi ils pensent. Quand les lieux d’accueil de familles appartiennent à la prison, on y va le moins possible. Quand on fait par exemple le trajet Nantes-Lorient-Nantes, on arrive dans la ville à 11 h le matin, onaleparloirà15h,puishop!on reprend le train retour à 18h ou 19h. Si le lieu d’attente n’est pas accueillant, on n’y passe pas toute la journée : on va dans un café, on s’arrange pour arriver à la dernière minute. Alors qu’à Ti Tomm, on pouvait y passer plusieurs heures entre les deux trains. C’était un endroit agréable, où on pouvait se faire un café, avec un micro-ondes pour se réchauffer les repas…

Là-bas, seule la borne où l’on prend les rendez-vous appartenait à la prison. Du coup, quand il n’y avait plus de papier, il fallait attendre que les gens de la pénitentiaire soient décidés à venir la remplir, sans quoi on ne pouvait plus faire nos parloirs. Mais autrement, c’était complètement indépendant de la prison, qui n’avait aucun droit de regard sur ce qu’il s’y passait. C’est rare, et ça disparaît de plus en plus : même Ti Tomm n’existe plus aujourd’hui. La prison de Rennes a été délocalisée hors de la ville, et pour attendre les parloirs, il n’y a qu’un local, qui appartient à l’administration pénitentiaire. Avant l’ouverture, ils voulaient mettre une caméra ou un surveillant. Les bénévoles ont été obligés de se battre pour leur faire comprendre qu’on est des familles, et qu’on n’a pas à être surveillées comme des détenus !

Et cette borne dans la maison d’accueil, elle sert à quoi exactement ?

Chantal : On lui présente notre permis de visite, qui est codé. Une liste de jours et d’horaires est proposée, et on choisit les dates et heures des parloirs pour les trois semaines à venir. C’est un grand progrès par rapport au téléphone : on ne pouvait prendre qu’un rendez-vous à la fois, le matin uniquement, et il fallait appeler, appeler, appeler, et ça sonnait toujours occupé – pas facile, quoi.

Dans les maisons d’accueil, quels sont les liens entre les femmes présentes ?

Stéphane : Pour elles, c’est pas simple de parler de ce qu’elles vivent à l’extérieur, à la famille, aux amis ou au boulot. Il y a souvent un regard, un jugement. Au parloir, elles ne peuvent pas trop parler non plus, parce que « le pauvre, il est en détention, donc on va pas en rajouter ». Au final, il n’y a aucun espace de parole pour elles. Le moment avant le parloir est donc important : c’est là où elles peuvent partager ce qu’elles vivent avec d’autres.

L’administration pénitentiaire a construit de nouveaux lieux d’accueil pour les familles, souvent avec des caméras ou des surveillants, mais leur présence bouleverse totalement les rapports qu’elles ont avec le lieu et entre elles. Tu ne peux pas te sentir à l’aise ni te confier avec un œil au-dessus de toi.

Chantal : On est des « familles de détenus », donc on n’est pas fréquentables : l’entourage a un regard négatif sur nous, dans le voisinage, au boulot, parfois dans la famille. On apprend à encaisser les regards de travers, les paroles pas gentilles, mais au bout d’un moment, ça devient trop lourd. Dans les maisons d’accueil, on peut s’exprimer, on peut en parler. Personnellement, ça a été une forme de thérapie. Je me suis vidée – chose que je ne pouvais pas faire avec les gens autour de moi.

Avec le film, une porte s’est ouverte : on pouvait s’avancer publiquement, montrer le bout de son nez et en parler au-delà de nous. L’aspect reportage a également permis d’informer d’autres gens sur ce genre de situations, cela nous a offert une possibilité d’agir. Quand on a vu qu’on pouvait faire confiance à Stéphane, on l’a un peu happée en lui disant : « écoute-nous ! »

Stéphane : Pendant le tournage d’à côté, j’ai été stupéfaite de voir à quel point les femmes, puisque c’était essentiellement des femmes, s’étaient emparées du micro.

Chantal : Avec les autres femmes, il y a des échanges, on s’aide, on se remonte le moral. Aucune ne demande aux autres pourquoi le détenu est là. C’est quelque chose qu’on respecte. Ils vont être jugés, alors entre nous, on n’a pas besoin d’en rajouter : on est des familles de détenus, solidaires en tant que telles. Quand j’allais à Rennes voir mon mari, je partais souvent la veille, je dormais chez Séverine [autre femme de détenu qu’on voit dans le film], juste pour passer du temps avec elle, avec ses enfants. Il y a des liens forts qui se créent entre nous. On se comprend.

Et pour les enfants, comment se passent les parloirs ?

Chantal : Un parloir, c’est une pièce, t’es assis, c’est pas vivant. C’est pas grand-chose, mais ça maintient fort les liens, pour les enfants aussi, qui vont voir leur papa trois fois par semaine, ou au moins le mercredi et le samedi. Mes enfants, je ne les ai jamais obligés à venir ; il ne faut pas que ce soit une corvée pour eux. Quand ils étaient tout petits, je ne leur demandais pas leur avis, bien sûr. Mais quand ils ont été en âge de comprendre – 12 ou 14 ans – je culpabilisais de leur imposer cette vie-là. Alors je leur ai demandé : « Quand même, je vous impose ça, vous m’en voulez pas ? » Ils m’ont répondu : « Mais maman, tu nous imposes papa, il manquerait plus que le contraire ! » C’est une drôle de vie pour eux, mais c’est une vie presque comme les autres. Quand j’avais demandé à ma fille aînée comment elle vivait ça, elle m’a répondu qu’en trois quarts d’heure, elle le voyait peut-être plus que ce que les pères de ses copines leur accordaient comme temps. Je me dis qu’elle n’avait pas tort, parce que mine de rien, c’est assez intense.

Je suis allée une fois dans une prison en région parisienne qui organisait un goûter le jour de la fête des pères, avec les papas et les enfants, sans les mamans. Ils faisaient ça dans la salle de sport, et les enfants pouvaient courir. D’habitude, pendant les parloirs, les détenus ne voient pas leurs enfants courir et tomber. Ils ne peuvent pas les consoler. Là, ils voient qu’on peut tomber et pleurer parfois, que c’est pas toujours drôle.

Il y a des moments assez forts dans le film, avec certaines femmes qui craquent, et qui sont soutenues par les autres présentes…

Stéphane : Certaines femmes qui viennent au parloir ont leur vie suspendue à la prison, comme si tout ce qui se passait à l’extérieur n’était qu’une parenthèse.

Chantal : Je pense que j’ai tenu aussi longtemps parce que j’ai refusé de rentrer dans ce schéma. Mais quelqu’un comme Séverine dit aussi dans le film qu’en une heure et demie de parloir, elle a une relation d’amour plus forte que la plupart des gens qui vivent tous les jours dans la même maison. Dans à coté, il y a une dame, en larmes, qui dit : « On est punies d’aimer quelqu’un qui a fait une connerie. » Moi aussi, je le dis. Il n’y a que l’amour qui nous fait venir dans les parloirs pendant aussi longtemps, seuls les sentiments permettent de résister à tout ça. J’aurais pu me dire au bout d’un moment « ça suffit », mais c’est une question de lien entre lui et moi. Les détenus deviennent vite égocentriques. Ils s’imaginent que ce sont eux les victimes, c’est-à-dire que ce sont eux qui sont à plaindre, et ils ne se rendent pas compte de ce que les familles vivent. Moi, je n’ai pas vécu ça. Il ne m’a jamais imposé de venir à tel rythme, jamais reproché de ne pas être venue pendant trois semaines… J’ai fait mes choix et n’ai pas eu besoin de les réaffirmer durant toutes ses années de détention : si j’ai décidé de ne pas couper les ponts, autant aller jusqu’au bout. Cela dit, il ne faut pas s’obliger à y aller toutes les semaines.

Stéphane : Je pense quand même qu’il y a une part très importante d’imaginaire dans ces relations. Parfois, elles viennent de rencontrer leur homme au moment où il est incarcéré, du coup, il y a une soif de vivre plus. Et une relation fantasmée.

Chantal : Quand deux personnes se voient tous les jours, elles s’engueulent parfois, mais elles se réconcilient deux heures plus tard en général. Au parloir, si tu commences à t’engueuler, c’est fini, tu repars avec ça, et au parloir suivant, t’es toujours sur l’engueulade. D’un parloir à l’autre, la relation est suspendue. En même temps, un parloir, c’est un endroit où les familles ne vont pas raconter les ennuis qu’elles ont à la maison : le détenu ne peut rien y faire, il n’a pas besoin de s’inquiéter pour rien. En gros, il y a deux sortes de détenus : ceux qui racontent les problèmes qu’ils ont à l’intérieur, et ceux, comme Georges, qui ne se plaignent jamais de leurs conditions de détention devant leurs proches.

Stéphane : Mais ce silence crée du fantasme aussi… Il y a beaucoup d’angoisse sur ce qui peut arriver à l’intérieur. Quand je me suis rendue à Rennes pour tourner la première fois, j’avais entendu parler de l’histoire de Georges Courtois, et je savais que Chantal allait dans la maison Ti Tomm. Je me disais qu’elle connaissait trop bien la prison, et que je préférais rencontrer des femmes qui découvraient cet univers, pour que le spectateur le découvre avec elles. Mais la première fois que j’ai filmé Chantal, Georges n’était pas là, elle n’avait pas pu le voir, et je l’ai vue littéralement nouée par l’angoisse, en train de se demander ce qu’il avait pu arriver, s’il était ci ou ça, s’il était chez le juge… Je me suis dit « Au bout de tant d’années, elle est toujours prise par cette angoisse ! » Je trouvais ça incroyable : qu’on ne s’habitue pas. Toutes les familles vivent dans la peur. Je me souviens d’une maman qui se demandait à chaque fois si elle allait retrouver son fils entier. Elle ne disait pas clairement ce qu’elle craignait, mais j’imagine qu’elle avait peur des suicides, des bagarres, des viols, de tout ce qu’on pense sur la prison…

Chantal : Là, quand j’étais angoissée, c’est parce que je sais que la prison dispose des détenus et que ça m’échappe. S’il n’est pas là, il est peut-être à l’hôpital, mais c’est une personne majeure, donc ils ne te disent rien du tout. Les hôpitaux aussi sont tenus de ne te donner aucun renseignement, donc s’il est à l’hosto, je ne peux pas savoir lequel, et je me retrouve dans une situation d’impuissance totale.

à moins qu’il ait été transféré dans une autre prison. J’ai déjà vécu ça : j’allais le voir à Lorient, et arrivée sur place, il était à Fresnes. Et quand tu demandes où il est, on te répond qu’on n’a pas le droit de te le dire… donc t’attends le train de retour à 18h et tu retournes chez toi. Dans ces cas-là, ils mettent quarante-huit heures pour lui donner ses affaires personnelles. Il retrouve seulement alors son papier à lettres, ses timbres, et il peut faire un courrier qui partira quelques jours plus tard, une fois relu par l’administration. Bref, cette fois-là, j’avais mis huit jours pour savoir où il était.

Stéphane : Ce qui est tragique aussi, depuis quelques années, c’est qu’ils enlèvent toutes les prisons des centres-villes, ils les mettent toutes loin, sans desserte pour les familles, avec seulement un bus ou deux dans la journée, ce qui oblige souvent à prendre le taxi.

Chantal : Pour aller à la prison de Ploemeur, par exemple, tu prends un train jusqu’à Lorient, puis un bus jusqu’à Ploemeur, et arrivée là il faut aller jusqu’à une route de Larmor-Plage – les prisons ont toujours de jolies adresses, avenue de la Liberté, etc. –, à 2,8km. Là, ou bien t’as les sous pour un taxi, en plus des frais de trains, ou bien t’y vas à pied.

En fait, les familles se trouvent aussi soumises à l’arbitraire de l’administration pénitentiaire…

Chantal : Naïvement, on pourrait croire que des lois régissent les prisons. Mais non : chacune a son propre règlement (concernant par exemple les objets et les livres qu’on peut donner au détenu). Il y a des endroits où tu peux entrer avec une bouteille d’eau pour les gamins et d’autres non. On ne sait jamais pourquoi ni comment, c’est au bon vouloir de l’équipe pénitentiaire. Ça dépend du climat, du temps qu’il fait aujourd’hui. Il y a quelque chose de l’ordre de la dépossession. Tout est fait pour t’accorder le minimum de lien avec la personne qui t’est chère.

Stéphane : Je crois que la logique pénitentiaire, c’est une logique de sécurité. Tout est soumis à ça, aux quelques mecs susceptibles de s’évader, même s’ils sont très très peu. La logique sécuritaire est tellement forte que l’administration parvient difficilement à prendre en compte d’autres considérations. S’il y a un suicide, il n’y aura pas de sanction pour le personnel. S’il y a une évasion, alors là, des têtes risquent de sauter.

Chantal : C’est ce qu’ils te disent tout le temps : « Question de sécurité ». Mais qu’est-ce qu’ils croient ? Que s’ils me disent où ils ont transféré Georges il y a trois jours, je vais me mettre le long de la route avec un bazooka pour arrêter un camion invisible ?

Du coup, ça donne des relations tendues avec les matons ?

Chantal : Ça, on le voit peut-être plus dans l’autre film de Stéphane, à l’ombre de la République[3. Dans ce documentaire sorti en 2012, Stéphane Mercurio suit l’équipe du Contrôle général des lieux de privation de liberté (CGLPL), qui vient d’être créé pour mener une enquête sur les conditions des détenu.e.s en France. Les lieux de sa première mission : la maison d’arrêt de femmes de Versailles, l’hôpital psychiatrique d’évreux, la centrale de l’île de Ré, et enfin la toute nouvelle prison de Bourg-en-Bresse.] . C’est un point délicat, car ce qui est d’autant plus dur avec cet arbitraire, c’est que les surveillants ne sont pas tous des salopards. On n’a pas forcément affaire à une bande de monstres qui veulent nous pourrir la vie ; c’est aussi des gens, qui gagnent pas forcément des mille et des cents…

Stéphane : Le livre d’Arthur Frayer, Dans la peau d’un maton est éclairant sur ce sujet : c’est un jeune journaliste qui s’est fait embaucher comme surveillant. Il voulait rester longtemps, mais il n’a tenu que deux mois. Il raconte très bien comment la machine de l’institution prend le pas sur les individus. Trop de détenus, peu de formation, peu d’encadrement. Les jeunes surveillants sont lâchés très vite. Au bout de quelques temps, Frayer se retrouve pris dans la machine, et il n’est pas loin de déraper dans la façon dont il peut répondre aux détenus, les traiter, etc.

Dans à l’ombre de la République, j’ai tourné dans des établissements assez soft par rapport à d’autres, je suivais le contrôleur des prisons dans ses missions. Au début, ça m’embêtait un peu de ne pas avoir de prison surpeuplée dans le film, par exemple, mais au final, je me suis dit que le fait de ne pas voir des choses plus dures permet de mieux comprendre. Quand on a affaire à un mec qui se conduit mal, on se dit qu’il suffirait de virer ce genre de types pour que ça aille mieux. C’est sûr que si c’est « un salaud », ça n’arrange pas les choses, mais même si les gens sont plutôt sympas, de toutes façons, l’institution fait que les surveillants manquent de formation et qu’ils ont peur. Alors ils hésitent à ouvrir une porte et laissent parfois le désespoir à l’intérieur.

Chantal : Je crois aussi que les matons entre eux ont une mécanique bien huilée qui dépasse les individus. Si un nouveau n’est pas assez sévère, les autres se chargent de le remettre fissa dans le droit chemin.

Stéphane : On voit dans à l’ombre de la République qu’à l’île de Ré, où les surveillants le sont de père en fils, le directeur avait du mal à faire respecter certaines règles par un petit groupe.

Comment se passent les projections des films ? Quels retours avez-vous ?

Stéphane : à côté a fait découvrir la réalité des familles, même pour celles et ceux qui connaissent déjà le sujet des prisons. Faire parler des familles, donc des personnes innocentes touchées par la prison, cela permet de ne pas entendre le sempiternel « Oui, mais ils l’ont bien mérité » quand on parle des détenus. Par ce biais, on a pu poser la question de l’utilité de la prison, de sa pertinence et de son sens.

Chantal : On a aussi accompagné la projection du film dans des prisons, dans des centres de détention.

Quelles étaient les réactions des détenus ?

Chantal : « Je comprends pourquoi ma femme ne veut pas venir » ou bien « Moi, c’est pour ça que je veux pas que ma femme vienne »… Ça fait drôle quand t’entends ça.

Stéphane : Quand le film a été fini, les femmes de détenus m’ont toutes dit : « De toutes façons, c’est à eux que tu dois le montrer! » Ça leur est adressé en premier.

Et vous croyez que c’est la même chose pour les femmes qui sont en détention, si on inverse les genres ?

Stéphane : Quelle est la question ?

Est-ce que les hommes vont autant voir les femmes détenues ?

Stéphane : Et la réponse est ?

On pense que non…

Stéphane : Il y a très peu de mecs qui vont au parloir. C’est drôle, il y a même une maman qui venait voir son fils et qui disait : « Mon mari, il peut pas venir, parce que c’est trop dur pour lui. » D’abord il y a beaucoup moins de femmes en prison que d’hommes. Ensuite, les femmes sont souvent en prison à cause des hommes, soit parce qu’elles sont dans une histoire de complicité – et alors les hommes sont aussi incarcérés –, soit parce qu’elles ont tué leur mec et là, de fait, les hommes ne peuvent plus venir. Ça, c’est les « bonnes » raisons. Mais, à quelque exceptions près, même ceux qui pourraient y aller n’y vont pas. C’est comme la fidélité que certains hommes demandent aux femmes : elles savent qu’ils ne tiendraient pas, eux, de telles promesses !

Le même film n‘aurait pas été possible du côté des familles de femmes détenues. C’est pour ça que ça questionne aussi le rapport homme-femme. Il y a quelque chose d’assez sacrificiel dans le fait d’aller voir un homme en prison pendant des années, c’est quand même particulier, cette capacité. Mais du coup, c’est aussi une capacité à être dans un amour imaginaire…

Chantal : Tu rêves, mais quand il sort, t’es un peu déçue, quoi.

Stéphane : Voilà !

Chantal : La sortie, c’est plus dur que la détention.

Stéphane : J’ai remarqué au fur et à mesure que, parmi les femmes de détenus, il y a énormément d’anciennes femmes battues. Pas forcément par le mec qui est en prison. Mais aimer quelqu’un qui est à l’intérieur, ça permet peut-être quelque chose du style « on risque rien ».

Chantal : Ceux qui tapent ne peuvent plus taper parce qu’ils ne sont pas là, les alcooliques ne rentrent plus saouls parce qu’ils sont à l’intérieur, etc. Mais même en dehors de ça, la prison les infantilise tellement que quand ils sortent, on récupère un adolescent capricieux. Avec les longues peines, c’est quelqu’un qui se trompe d’époque, qui est du siècle d’avant.

Pour la dernière incarcération de Georges, j’ai été là pendant toute la détention et au moment des permissions, mais à la sortie, ça me faisait trop peur. C’était trop dur. J’ai refusé de le récupérer – ce qui ne nous empêche pas de nous voir, tout de même. Mais il faudrait être à la fois leur femme, leur mère, leur assistante sociale… T’as pas envie de ça, tu l’as attendu pendant de longues années, t’as juste envie d’être sa femme.

Pour les détenus aussi, ça ne doit pas être évident, la sortie…

Chantal : L’administration pénitentiaire en fait des enfants. Lors d’une sortie de Georges, il n’avait pas de carte Vitale et ils ne lui donnaient pas de double de sa déclaration d’impôts. Sur sa carte d’identité, faite à la préfecture de La Rochelle, ils avaient mis comme adresse « Saint-Martin-de-Ré ». Point. Pas de rue, pas de numéro. Allez faire des démarches administratives ou demander une carte bancaire avec une adresse pareille. Bref, s’ils les empêchent de gérer leurs papiers depuis l’intérieur, comment peuvent-ils se débrouiller une fois dehors ?

Les permissions avant la sortie permettent quand même un peu de s’y préparer. Mais le temps s’arrête quand ils sont en détention, et ils s’imaginent qu’en sortant, ils vont tout retrouver à la même place. Quatorze ans de prison, ça veut dire que ta fille qui a un an au moment de rentrer en a quinze à la sortie. Georges, ça lui a fait drôle de la voir sortir de la salle de bains maquillée, de l’entendre dire que son petit copain passait la prendre… Un exemple tout bête : lors d’une sortie, il avait décidé d’aller au supermarché tout seul pour faire les courses. Il tire sur le Caddie, et le Caddie ne vient pas. Une dame lui dit : « Il faut mettre une pièce de dix francs. » Il s’indigne : « Quoi ! Mais je vais pas payer un Caddie dix balles pour aller acheter des trucs ! » En prison, la télé ne leur montre pas ces petites choses de la vie quotidienne, c’est pas assez spectaculaire pour que la caméra s’arrête sur ce genre de petits automatismes de tous les jours. Ça peut faire rire, le coup du Caddie, mais il avait 50 ans quand c’est arrivé, et c’est une humiliation qu’il a prise en public. C’est une question de dignité, même s’il sait en rigoler.

Est-ce que les Unités de vie familiale (UVF[4. Les UVF sont des appartements meublés de 2 ou 3 pièces, séparés de la détention, où la personne détenue peut recevoir sa famille dans l’intimité. Au 1er janvier 2015, 85 UVF sont réparties au sein de 26 établissements pénitentiaires.]) permettent une meilleure relation entre les détenus et leur familles ?

Chantal : J’ai toujours refusé d’y aller. Parce que j’ai ma dignité, moi aussi. Je ne voulais pas subir le regard des matons qui se font leurs films dans leur tête. La première fois qu’on te l’accorde, c’est six heures, ensuite vingt-quatre, et ça peut aller jusqu’à soixante-douze heures. En revanche, ma fille allait voir Georges dans l’UVF avec ses enfants. Mais il faut savoir que le détenu doit tout acheter, la famille ne peut rien apporter. Et puis, c’est la carotte et le bâton : « Si tu ne te tiens pas tranquille, tu ne l’auras pas ton UVF. »

Stéphane : En Espagne, ils laissent sortir les détenus pour voir leur famille. C’est quand même mieux de ne pas enfermer les familles, même pour soixante-douze heures. Le problème, encore une fois, c’est que la prison est pensée sur le modèle de la détention des grands criminels. Mais sur les 66 000 détenus, moins de 10% sont là pour très longtemps. Le reste, c’est des petites peines, en moyenne neuf mois : des gars qui sont là souvent pour des bricoles.

Chantal : Les gens qui n’ont jamais eu affaire à la prison s’imaginent qu’elles ne sont peuplées que de ceux qui ont fait les gros titres. Jusqu’au jour où leur fils qui a bu un coup au volant, leur beau-frère qui a fait je ne sais quoi, s’y retrouve. Personne n’est à l’abri d’avoir un proche en prison. Surtout aujourd’hui : on rentre de plus en plus facilement en prison. Quand monsieur Tout-le-monde – qui s’est pris trois ou quatre mois pour état d’ivresse – sort, il n’a plus de logement, plus de boulot… Ce sont des conséquences importantes.

Stéphane : Les gens sortent plus pauvres, plus fous, plus malades, plus désocialisés, que quand ils sont rentrés.

Chantal : La prison, ça ne guérit de rien. Au contraire.

Vous avez le sentiment qu’aujourd’hui l’information sur ce qui se passe à l’intérieur est encore vivante, ou que la prison est oubliée ?

Stéphane : On ne peut pas dire qu’on vive la meilleure époque pour débattre sur l’intérêt des prisons. En ce moment, on dirait même qu’on a envie de mettre tout le monde en prison. Avec l’état d’urgence, personne ne moufte. Bon, mais c’est pas pour autant qu’on va se mettre sous la couette et attendre que ça se passe. Entendre la parole des gens concernés, qui vivent certaines réalités et ont un autre point de vue, ça permet de penser autrement, de penser contre, de décaler son regard, de se poser des questions. Ce que je ressens autour de moi, c’est un mépris social qui n’existait pas autant il y a dix ou quinze ans: les gens n’ont plus envie d’entendre la parole des pauvres. Car finalement, ceux qu’on met en prison, ce sont les pauvres. C’est aussi pour ça que je travaille sur un nouveau film sur les longues peines avec le metteur en scène Didier Ruiz.

*

à côté • 2007 Documentaire • 92 minutes Réalisation : Stéphane Mercurio

écrit avec Anna Zisman Production : Viviane Aquilli Montage : Françoise Bernard Son : Patrick Genet Musique : Hervé Birolini Coproduction Iskra, .Mille et Une. Films, Forum des images

à l’ombre de la République • 2011 Documentaire • 100 minutes Réalisation : Stéphane Mercurio Production: Viviane Aquilli

Montage : Françoise Bernard Son : Patrick Genet Musique : Hervé Birolini Production Iskra, avec la participation de Canal + et de Planète Justice

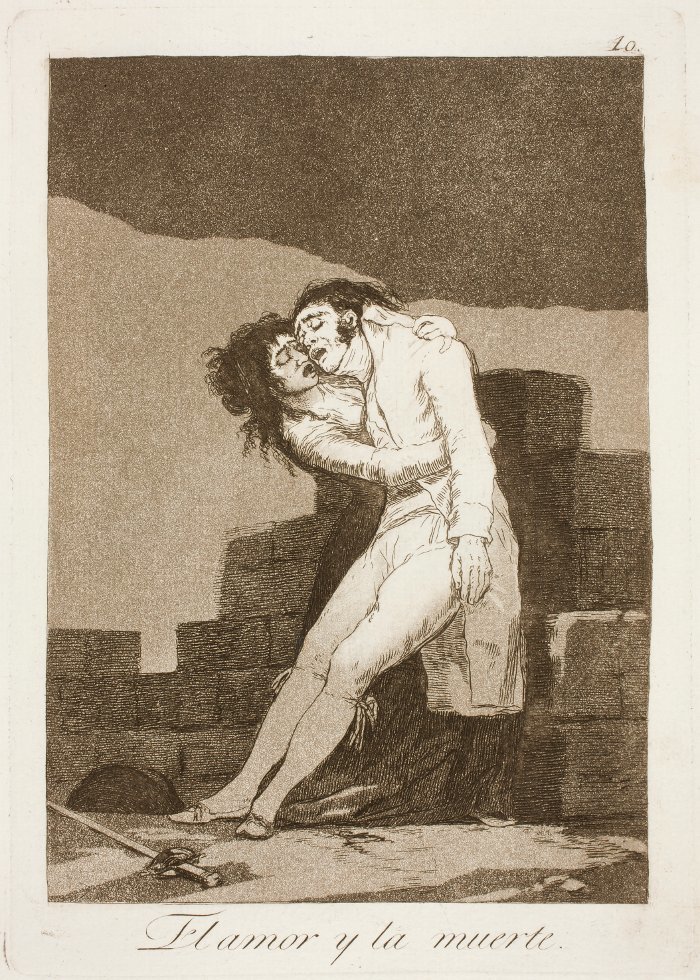

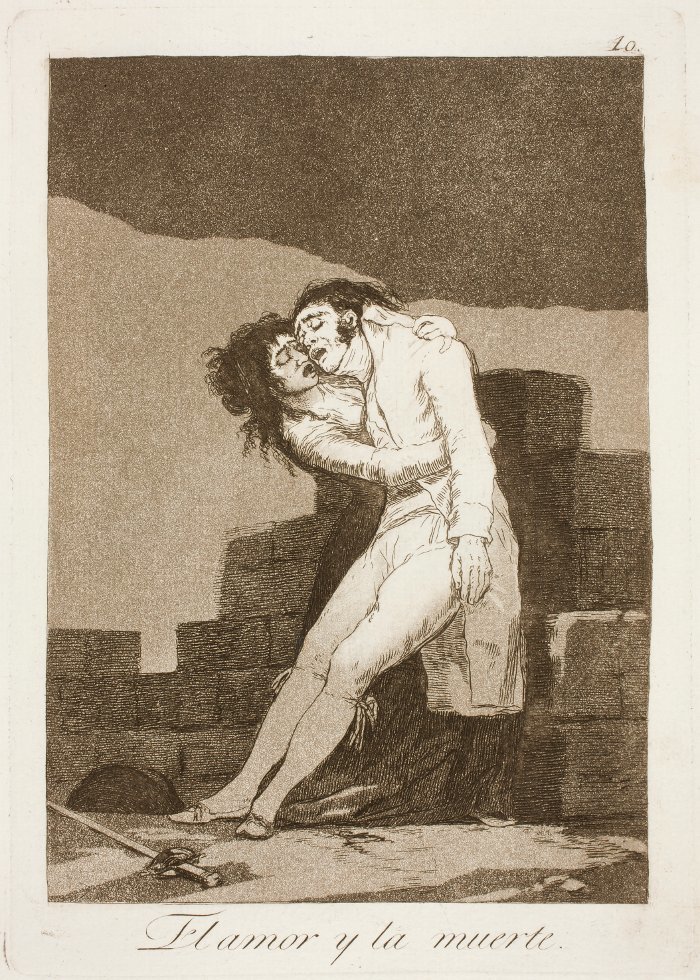

Francisco de Goya – El amor y la muerte – 1799

by Clémence Durand | 21 juin 2016 | Le lundi au soleil

Depuis le début du mouvement contre la loi Travail et son monde, les habitant.e.s de Rennes résistent et s’organisent avec une constante détermination. Face à une bourgeoisie ultra-réactionnaire et à l’interdiction de manifester dans le centre-ville décidée par la mairie du Parti socialiste, militant.e.s et non-militant.e.s, syndiqué.e.s et non-syndiqué.e.s ont appris à agir ensemble. Les assemblées interpros et l’occupation de la Maison du peuple dans l’hypercentre de la capitale bretonne ont permis des actions de blocage économique et des manifestations avec un degré de conflictualité particulièrement élevé. Sans gommer leurs contradictions, six participant.e.s au mouvement racontent ici comment ils/elles ont su composer ensemble et affronter les violences policières ou institutionnelles, autant que la désinformation des médias locaux.

Télécharger l’entretien en PDF

Avec :

• Xavier, membre du collectif Place à défendre pour la place Sainte-Anne de Rennes.

• Aurélie, membre d’une association d’éducation populaire.

• Houria, employée en contrat aidé dans une association d’éducation populaire.

• Thomas, étudiant à Sciences-Po, syndiqué CNT et militant Alternative libertaire.

• Clémence, étudiante à Sciences-Po.

• Jean-Charles, professeur en lycée professionnel, syndicaliste à SUD-Éducation et Solidaires.

• Photos : Vincent Rivière.

•••

Jef Klak : Comment est né le mouvement social à Rennes ?

Thomas : Les choses ont vraiment commencé avec l’Université Rennes 2, Sciences-Po, les Beaux-Arts, et un peu avec le campus de Rennes 1 où c’était plus progressif. Sciences-Po a été le premier site de Bretagne bloqué. En parallèle du mouvement étudiant, les lycéen.ne.s étaient très investi.e.s en manifestation, avec moins d’AG que dans le degré supérieur, mais tout autant de blocages et de débrayages.

Clémence : Le fait que ce soit Sciences-Po, qu’on pensait plutôt dépolitisé, qui soit parti le plus rapidement ici est assez étonnant. Les étudiant.e.s, parfois à peine sorti.e.s du lycée, ont appris très vite à s’organiser, à fonctionner en AG, bloquer, débrayer. On a vécu la repolitisation d’une génération.

Jean-Charles : C’est heureusement un peu le cas à chaque lutte. On n’apprend que sur le terrain.

Xavier : À Rennes 2, la politisation avait connu un passage à vide par rapport à la décennie 2000. L’administration avait pris des dispositions en ce sens, en engageant des vigiles, ou en compliquant la diffusion de tracts sur le campus par exemple. Je me souviens encore il n’y a pas longtemps, nous étions invités pour la projection de La Fête est finie, un film sur la gentrification à Marseille, que la fac s’apprêtait à interdire sous des raisons fallacieuses. Nous avions dû forcer les choses pour simplement avoir le droit de regarder un film.

Jean-Charles : On était loin des AG du mouvement des retraites, qui avaient eu un contenu politique très riche.

Xavier : Cette fois-ci en tout cas, les étudiant.e.s et les lycéen.ne.s sont quand même parti.e.s au quart de tour contre la loi Travail, sûrement parce qu’ils/elles ont plus le temps, et sont plus disponibles pour la lutte. Les salarié.e.s, au début, la vivent par procuration et peuvent laisser certains secteurs prendre les choses en main…

Thomas : C’est sûr qu’en tant qu’étudiant.e, on ne perd pas forcément une journée de salaire quand on va en manif, on peut toujours récupérer les cours, mais il faut rappeler que beaucoup d’étudiant.e.s sont aussi salarié.e.s, et donc touché.e.s directement. Et puis, ils/elles sont de toute manière assez intelligent.e.s pour comprendre que c’est leur avenir qui est menacé par cette loi. Au final, les gens ne descendent pas dans la rue uniquement contre la loi Travail, on est aussi là contre l’état d’urgence, contre la répression et la criminalisation du mouvement qui sont permises par les outils juridiques développés depuis la COP21. Les gens font le lien entre tout ça : casse législative du droit du travail et renforcement du pouvoir exécutif.

Clémence : Dès la fin mars, la répression s’est vraiment intensifiée, avec le bouclage du centre-ville de Rennes, et les étudiant.e.s ont pu prendre conscience de la violence du pouvoir. Des collectifs de défense collective se sont montés, et ils venaient faire des interventions dans les bâtiments occupés, que ce soit Sciences-Po ou Rennes 2, en aidant à structurer la résistance aux abus policiers.

Comment s’est déroulée Nuit Debout à Rennes ?

Jean-Charles : J’y suis allé deux fois, et n’ai pas vu l’intérêt. J’ai eu l’impression de débarquer sur Mars, avec mon background syndical et politique, j’avais pas envie de réinventer le monde. J’ai déjà une vision des choses plutôt claire de la critique sociale. Pendant que certain.e.s discutaient sur une place de ce qu’il faudrait peut-être faire, nous étions déjà quelques-un.e.s à faire…

Xavier : Ce n’était pas écrit d’avance : si Nuit Debout avait été un endroit de rencontre intéressant, on s’y serait investi.e.s. On a eu de superbes discussions à Rennes 2 sur la répression policière dès le début, et on s’est dit qu’on irait à Nuit Debout, en pensant rencontrer des tas de gens prêts à rejoindre la lutte. On aurait bien aimé aller faire des AG au Parlement, en mode Nuit Debout. C’était dans l’hypercentre, que la mairie avait interdit pour les manifestations, et cela avait du sens de prendre ce lieu pour nous retrouver. Mais la mairie nous a repoussé.e.s violemment, alors que nous avions seulement l’intention de discuter, avec de la nourriture pour seule arme. La ville a alors proposé de nous installer dans cet espace sans vie qu’est l’Esplanade Charles-de-Gaulle, et des gens se sont dit que c’était chouette. Là, nous avons compris le clivage : d’un côté celles et ceux qui voulaient bien, voire qui étaient content.e.s d’aller à Charles-de-Gaulle, et de l’autre, celles et ceux qui étaient pris.e.s dans la bataille et qui considéraient l’abandon de l’hypercentre comme une défaite.

Jean-Charles : Il n’y avait pas la dimension d’appropriation de l’espace, comme lors de l’occupation de la Puerta del Sol pendant le 15-M ou peut-être comme à République à Paris, et ça nous semblait un peu léger.

Houria : Il ne faudrait quand même pas caricaturer l’opposition militant.e.s/non-militant.e.s. Toutes les personnes qui veulent s’investir à Nuit Debout ne sont pas dépolitisées. Je ne suis pas trop allée dans les AG de Rennes 2 cette année, mais j’ai passé plus de temps à Nuit Debout. Je ne dirais pas que les gens y étaient dépolitisés, mais en tout cas, ils/elles n’appartenaient pas avant à des groupes militants constitués. L’idée était de se rencontrer, de trouver un lieu pour discuter sans stratégie préétablie, mais pas de la pluie et du beau temps non plus. C’était la première étape de quelque chose, et je pense que nous sommes tout.e.s passé.e.s un jour par là. On se politise petit à petit et on ne peut pas demander aux autres de changer radicalement du jour au lendemain. Ce serait terrible de juger les temporalités des gens, et donc de juger Nuit Debout en y passant une ou deux fois. Et puis Nuit Debout, ce n’est pas un tout bien figé, c’est plein de personnes et de parcours différents. La séparation entre ce qu’il se passait sur l’esplanade Charles-de-Gaulle et les militant.e.s plus aguerri.e.s m’a fait bizarre. C’est un peu comme quand on va faire un blocage et qu’on méprise les personnes qui bossent, qui ne comprennent pas notre venue et protestent parce qu’on les empêche de travailler. C’est à nous de leur donner de l’attention et du temps.

Xavier : On peut assumer qu’il y ait eu une séparation, qui vient aussi de celles et ceux de Nuit Debout, car illes portent malgré tout une position politique, qui me semble faible, en voulant poser une rupture dans l’histoire des engagements politiques et tout réinventer. Mon parcours politique se situe dans une continuité, et je n’ai pas envie que cette histoire soit gommée du jour au lendemain.

Houria : C’est dommage que personne de Nuit Debout ne soit ici pour s’exprimer. Je préférerais qu’on critique la mairie ou la police plutôt que celles et ceux qui essaient de s’organiser, même maladroitement.

Aurélie : Oui, et puis on peut être sensible à tout ce qu’il se passe et juste ne pas pouvoir y participer ! Ces dernières semaines par exemple, avec quelques camarades, nous étions en train d’accompagner une femme victime de violences, et je passais mon temps chez les flics pour demander sa protection. Du coup, je suivais les comptes-rendus de la répression policière dans le centre-ville, et nous, on restait sans réponse pour obtenir que la gendarmerie s’occupe de sauver la peau d’une personne. On voyait les comparutions immédiates affluer pour les manifestant.e.s, mais la mission de service public, de base, de protection de la population n’était pas assurée. Le jour de la grande manif contre la répression policière, les gendarmes nous ont carrément appelées pour nous dire de nous occuper nous-mêmes de notre copine en danger, parce qu’ils ne seraient pas en mesure d’intervenir en cas d’agression. Ils étaient tous mobilisés sur Rennes contre les manifestant.e.s. Le choix est clair : on ne protège pas les gens qui en ont besoin, on protège les vitrines des banques et des opérateurs de téléphonie.

Houria : Quand tu bosses dans une association, et que tu essaies au quotidien de mobiliser des habitant.e.s pour qu’ils/elles prennent plus de pouvoir sur leur ville, c’est dur de décider de se mettre en grève et d’aller manifester. Même en ayant un contrat de merde, un contrat aidé, et même si la loi Travail me concerne aussi directement, parce que le droit du travail en général me questionne, j’ai eu du mal à franchir le pas. Dans nos associations, on s’auto-exploite très facilement, il n’y a pas forcément besoin de grand patron pour le faire. Du coup, on a du mal à abandonner son poste – mais comme tout le monde, j’imagine.

Comment procède la mairie (Parti socialiste) pour gérer la contestation ?

Jean-Charles : La mairie n’a jamais eu un mot de compassion pour les victimes des violences policières, c’était « Laisse-toi tabasser et ferme ta gueule ». Son seul objectif était de protéger les plus riches des commerçant.e.s du centre en y interdisant tout rassemblement et manifestation, comme si Rennes n’appartenait qu’à eux, comme si nous, on ne comptait pas. Nous sommes allé.e.s un jour en masse devant la mairie pour forcer la maire à nous écouter : « C’est nous aussi, Rennes, on est là, en bas de chez toi. Reçois-nous. » Et elle nous a juste ignoré.e.s. Quand on interdit des zones entières de la ville à l’expression populaire, le Parlement, la place Sainte-Anne, les rues du centre, etc. comment veux-tu rester indifférent.e ?

Xavier : Le lobbying des commerçants (le « Carré rennais [2. Le Carré rennais est un lobby rassemblant plus de 1500 commerçants à Rennes : bars, restaurants, magasins, services… entretenant des relations étroites avec Rennes Métropoles, la CCI ou la préfecture, l’association est à l’origine d’une pétition demandant à la maire « l’interdiction de manifester le samedi et la tenue d’une table ronde pour obtenir une compensation à la perte de chiffre d’affaires. ».] ») pousse à cette interdiction de l’hypercentre, avec des pétitions. C’est le patron de la librairie soit-disant indépendante Le Failler, Dominique Fredj, qui mène l’association.

Houria : Mais cela ne représente que les gros commerçants, il y a d’autres tracts écrits par des bars ou des crêperies qui dénoncent au contraire la militarisation du centre et l’air irrespirable qui y règne depuis l’interdiction. Ceux-là, Ouest-France ne les interroge pas. Ça crée deux mondes parallèles, celui où l’on va en manif, où l’on se prend des coups et des grenades lacrymo dans la face, et le monde du lendemain, celui de Ouest-France où le sort économique des grosses librairies et des boutiques Orange est censé faire pleurer dans les chaumières.

Xavier : Les commerçants ont demandé au ministre de déclarer le centre-ville en état de catastrophe économique, pour obtenir une aide exceptionnelle à la reconstruction, plus des assurances. En gros, ils vont tout refaire à neuf gratis, et ne sont donc pas vraiment à plaindre.

Thomas : Sur l’ensemble des manifestations, Ouest-France ne faisait que reprendre la version de la préfecture. Par exemple, selon les périodes, nous comptions une trentaine, voire une cinquantaine de blessé.e.s par manifestation en moyenne, mais Ouest-France titrait : il y a eu trois blessés, un flic, un passant et un manifestant. Les gens qui ne vont pas en manif ne se rendent pas compte de la violence policière, car les journaux n’en parlent pas. Du coup, quand je faisais passer la caisse de l’AG pour le soutien aux victimes auprès des étudiant.e.s, on me disait : « Mais pourquoi auriez-vous besoin de sous ? » Ils pensent que la police respecte le droit. Or les CRS nous matraquent à la tête, la BAC vise avec leurs LBD au thorax et au visage, ils visent même les équipes médicales en charge de s’occuper des blessé.e.s au FlashBall, les grenades ne sont pas tirées en cloche mais en tirs tendus, les grenades de désencerclement ne sont pas utilisées pour désencercler les CRS mais pour terroriser les manifestant.e.s… Bref, chaque manif est une répétition de violations de la loi dans le cadre du maintien de l’ordre, et ça, ce n’est qu’en étant sur place qu’on peut s’en rendre compte. Après, je ne dis pas que tout irait au mieux si la police respectait le droit à la lettre, mais on voit clairement qu’en ce moment, le but premier, la stratégie politique, est de réprimer le mouvement, de le « casser ». Jouer la répression pour dégoûter du droit de manifester. Qui a envie de se faire arracher un œil par un tir de policier, comme c’est arrivé dernièrement à Rennes ?

Aurélie : Lors de la manifestation contre les violences policières, les discours officiels étaient même : ne sortez pas dans la rue, parce que les manifestant.e.s s’en prennent aux passant.e.s ! Le matraquage des discours du préfet et de la mairie dans les médias contre les « casseurs » est très efficace. À les entendre, on dirait que des hordes de barbares vont arriver de je-ne-sais-où infiltrer les manifestant.e.s pour saccager la ville. C’est purement et simplement une stratégie de propagande. Il faut garder à l’esprit que Rennes est proche de Nantes, et donc de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, et qu’il y a un enjeu à neutraliser ce qui peut se passer ici. À Nantes, lors des manifs en soutien à la ZAD, des policiers en civil infiltrés dans les cortèges poussaient à l’engrenage de violences[3. « Cet homme est-il un « casseur » ? Non, c’est un policier », Vladimir Slonska-Malvaud, Reporterre, 3 novembre 2014.]. Le but est de diaboliser la résistance à tout prix, empêcher tout mouvement démocratique de s’exprimer en le qualifiant de terroriste.

Houria : Et plus on parle des supposées violences, moins on parle de la loi Travail, du contenu politique, de nos conditions de vie. Tout ce discours sur le fond est remplacé dans Ouest-France par les accusations au sujet de vitrines brisées. On parle de débordements, de casseurs, d’activistes, et cerise sur le gâteau, là, on vient d’arrêter une vingtaine de personnes en route vers le métro, et on va les juger pour association de malfaiteurs en vue de la destruction de biens publics, car elles sont suspectées d’avoir voulu mettre de la mousse expansive dans les machines à tickets. Donc pour ce qui a peut-être été une tentative de blocage économique, 19 personnes vont être jugées dans un an, risquant une dizaine d’années de prison, avec d’ici là un contrôle judiciaire toutes les semaines, une interdiction de manifester, et surtout de se voir les un.e.s les autres, alors qu’il y a des colocs, des ami.e.s, des amant.e.s et des sœurs. En gros, on voudrait nous reprocher de nous organiser. Mais comment faire autrement quand on sait que manifester veut dire nécessairement se confronter à une armada de flics surarmés, violents et irrespectueux du droit ? On devrait rester chez soi tout.e.s seul.e.s ? Ben non, on y va, on se protège, on s’organise. Même les mamies syndiqué.e.s viennent avec des casques et des lunettes de plongée pour tenir le coup contre les lacrymos et les matraques. En face, ils nous confisquent les sérums physiologiques, censés soulager les brûlures dues aux gaz – pour bien qu’on souffre !

Jean-Charles : C’est une répression à plusieurs étages : médiatique, politique, policier, judiciaire. Mais au final, se servir de la force, cela dit la faiblesse du pouvoir. Quelle sera l’étape d’après s’il n’y a plus d’essence ? On envoie l’armée ? On appelle la NASA ?

Comment s’est passée l’occupation de la Maison du peuple ?

Houria : La prise de cet ancien bâtiment syndical, juste à côté de la place Sainte-Anne, nous a permis de créer un point de réunion entre militant.e.s et non militant.e.s. On n’avait pas besoin d’une invitation, on pouvait venir avec des potes, ou tout.e seul.e.

Jean-Charles : On s’est retrouvé.e.s là-dedans, dès le premier jour, avec plein de composantes qui ne se connaissaient pas forcément bien. Il a fallu du temps pour discuter, pour commencer à se connaître, à poser des cantines, une radio au bout de deux jours, Radio Croco. Faire des choses ensemble a créé des liens phénoménaux, entre nous tou.te.s. On s’est retrouvé.e.s sur le commun qu’on partageait, la lutte, en oubliant tout le reste, nos désaccords, nos divergences politiques ou philosophiques. On a passé énormément de temps à discuter dans cette Maison du peuple.

Thomas : L’aspect le plus important de ce mouvement, ce sont tous les liens, tous les ponts qui ont pu être faits entre les différents groupes du milieu militant rennais. Par exemple, des autonomes qui parlent à des syndicalistes, qui commencent à se connaître les un.e.s les autres. Cela restera un atout de taille pour les années à suivre. À Vern-sur-Seiche, lors l’action de blocage du dépôt de pétrole, on est allé.e.s parler aux militant.e.s de base de la CGT, et on s’est rendu compte qu’il ne fallait pas juger le syndicat comme un bloc : il existe des rapports de force entre la base et la direction. C’est comme dans nos AG de l’Interpro : même pour la Maison du peuple, certain.e.s voulaient que ça devienne un centre social autogéré, d’autres imaginaient un lieu de vie. Ce mouvement est loin de ressembler à la petite maison dans la prairie, il y a des divergences politiques, mais on essaie tant bien que mal d’agir sur le commun.

Xavier : C’est à la fois fort et fragile, cette composition. L’occupation de la Maison du peuple, dans sa forme et dans sa durée, montre bien qu’on est fort.e.s quand on arrive à composer ensemble. Le pouvoir, en face, joue la séparation : entre syndiqué.e.s et non-syndiqué.e.s, entre syndicats, entre gentil.le.s manifestant.e.s et barbares casseurs/euses. Au moment de l’occupation, des personnes avaient parfois des perspectives non stratégiques, et nous renvoyaient ces séparations-là, en voulant refermer le lieu sur lui-même et biaiser les rencontres. Les discours dominants ont leurs effets, et on doit sans cesse se battre pour répéter la pertinence des diverses modalités de lutte, la légitimité de chacune, et éviter que telle ou telle composante soit condamnée par une autre.

Houria : Il y a tout.e.s celles et ceux qui sont organisé.e.s depuis longtemps déjà, mais il y a aussi tou.te.s les invisibles, celles et ceux qu’on ne nomme pas, parce que c’est des gens qui sont venus par hasard, parce qu’ils ont entendu parler de l’ouverture du lieu. La Maison du peuple leur a permis d’avoir un espace commun pour venir à la rencontre. Et pour ces personnes, c’est pas vraiment facile d’intégrer des groupes déjà organisés.

Xavier : Et ce lieu est en plein hypercentre ! Qui avait était interdit ! Beaucoup de manifs s’étaient depuis cristallisées à juste titre sur le fait qu’on nous prenait notre ville, avec beaucoup d’affrontements autour de cette question, et par un concours de circonstances, c’est pile-poil là qu’on a repris un lieu !

Houria : Tout le monde a appris de l’expérience des AG. Des groupes de gens ont essayé d’organiser des assemblées les plus fluides possible. On est pas resté.e.s hyper longtemps, il y a des petites choses qui ont pu se mettre en place, des comptes rendus, des ordres du jour écrits sur des bouts de papier, des prises de paroles qu’on a essayé tant bien que mal d’organiser, des discussions sur les prises de parole et les modalités de vote.

Jean Charles : L’organisation de ces AG n’était pas au top, il faut le reconnaître. Une AG de lutte, c’est pas Nuit debout : t’es pas là pour exprimer tes sentiments, il faut prendre la parole pour essayer d’apporter quelque chose au mouvement.

Xavier : Je voudrais revenir sur les choses intéressantes qu’ont produites les syndicats et les milieux autonomes : cantines, concerts, Radio Croco[4. Si Radio Croco n’est plus diffusée sur les ondes depuis l’expulsion de la maison du peuple, elle s’écoute en streaming sur http://mixlr.com/radiocroco/], conférences… Tout ça donnait aussi une visibilité. Le côté syndicalisme combatif, les actions et les blocages s’est mêlé au reste : la radio, les cantines… qui invitaient des gens extérieurs à venir. On a organisé des concerts qui déchiraient, et on servait des pizzas à des centaines de personnes… Le but n’est absolument pas de se couper de la tradition syndicaliste, mais il faut aussi une dimension autre, que porte le milieu autonome, en termes d’imaginaire, pour ouvrir des perspectives…

Clémence : C’était difficile de tout mettre en place, de tout organiser en même temps, parce qu’il y avait énormément de choses à penser à la fois, d’un côté la politique générale, par rapport à la lutte en cours, et de l’autre des choses très pratiques, comme défendre le lieu… Il fallait qu’on mette en place une organisation tous les soirs : on ne savait pas du tout à quel moment il pourrait y avoir une expulsion. C’est une expérience qui a été géniale, et en même temps pleine de tensions – et c’est aussi ces tensions-là, comment les résoudre, qui ont rendu l’expérience intéressante. Empêcher les expulsions, s’organiser sur des tours de garde, se dire qu’on va passer 2-3 heures sur un toit, ensemble, à guetter, s’il n’y a pas les flics qui débarquent dans telle ou telle rue… Une espèce de bastion populaire à défendre en plein centre-ville de Rennes.

Xavier : Le tout sans oublier le lien avec l’extérieur. La veille de l’expulsion, il y a eu un blocage du centre de tri de La Poste au Rheu. L’expulsion de la Maison du peuple était imminente, on le savait, mais on s’est dit il fallait aussi continuer les blocages économiques, et notre soutien à l’action au Rheu a été vraiment le bienvenu.

Houria : Même après l’expulsion, on a continué à occuper la place Sainte-Anne, autant qu’on pouvait, en jouant au foot ou en organisant des AG, des départs en manifs sauvages… Cette place, elle est à nous.

Aurélie : C’est un espace un peu plus privatisé chaque année : la construction du palais des congrès, les cafés qui grignotent toujours plus sur la place, la disparition des bancs publics… Bref la progressive impossibilité de s’asseoir sans payer !

Finalement, le Raid est intervenu pour expulser la Maison du peuple. Comment faites-vous face à la répression et aux violences policières ?

Aurélie : Le gouvernement et les médias tentent sans cesse d’inverser le rapport de forces dans les discours. Ils ont une armée, avec des services de renseignement, des moyens pas croyables, et ils essaient de faire passer la contestation pour un groupe terroriste ultra organisé. Or de leur côté, la logique de terreur est montée d’un cran, clairement, si tu compares par exemple avec le mouvement contre la réforme des retraites. Aujourd’hui, tu rentres chercher ta bagnole après une manif, et tu peux te faire défoncer par des grappes de bakeux qui t’ont suivi.e. À Toulouse, les voltigeurs, interdits en 1986 après avoir tué Malik Oussekine, ont refait leur apparition.

Xavier : Et puis, on fait gaffe maintenant à ce qu’on raconte dans l’espace public ou quand les téléphones sont allumés, on se sent écouté.e.s. Le but de la surveillance est aussi de nous rendre méfiant.e.s, sur la défensive, peu accueillant.e.s à l’égard de celles et ceux qui veulent rejoindre le mouvement. On doit faire attention à ne pas tomber dans ce piège-là.

On sent qu’on a affaire à une police politique…

Jean-Charles : Les locaux syndicaux de SUD avaient été prêtés pour des permanences de la défense collective. Et ça n’a pas raté : on a reçu la visite des flics peu de temps après. Que la police se permette de rentrer dans des locaux syndicaux, c’est quelque chose de nouveau, et d’assez grave. On vit dans un gouvernement par la peur.

Houria : Je suis allée au tribunal pour assister aux comparutions immédiates, notamment de gens qui se sont fait choper par la BAC, pour avoir supposément lancé des cailloux, sans forcément atteindre les forces de l’ordre. Le procureur a requis des peines de trois mois à 6 ans ferme. Des gens se font donc arrêter au hasard à la fin des manifs, puis condamner pour l’exemple sur la base de procès verbaux écrits par la police, avec des défenses qui ne sont pas assez préparées. Et au tribunal, le juge pose des questions incroyables : « Pourquoi vous venez en manifestation ? Pourquoi vous êtes syndiqué.e ? Pourquoi vous êtes contre la loi Travail ? » ! On doit encaisser toute cette violence-là qu’on ne cite pas dans les journaux. Après l’expulsion de la Maison du peuple, une fille me racontait qu’elle se réveille encore en sursaut quand le vent fait claquer une porte chez elle, angoissée qu’on vienne la chercher. Personne ne parle des traumatismes que de telles situations peuvent engendrer. Et ce n’est pas nous qui les créons : c’est le pouvoir, en nous empêchant de nous exprimer, qui fabrique cette violence qu’on ne voit pas sur les photos ou dans les vidéos.

Xavier : Il y a la police, mais il ne faut pas oublier la structure dont ils dépendent, tous ceux qui sont au-dessus,le préfet, la mairie, le ministre, leurs équipes, les services de renseignement…

Houria : Quand on va manifester, désormais, on sait à l’avance qu’on va avoir affaire à des murs anti-émeute, des canons à eau, des hélicos… Des fois, on y trouve même des côtés hyper pratiques : si t’arrives un peu en retard à la manif, tu lèves la tête et tu suis l’hélico pour rejoindre les ami.e.s ! Tu vois les réflexes qu’on a acquis à Rennes ?! Le soir, tes potes ou ta famille t’appellent : « Ça va ? T’es là, t’es libre ? T’es pas en garde à vue ? T’es pas blessé.e ? »

Xavier : On a l’impression que le seul fait d’aller en manif devient un acte militant fort. Mais on ne va pas se laisser intimider : on est fièr.e.s de ce qu’on fabrique depuis le début de cette lutte !

Entretien réalisé le 20 mai 2016

Photos : Vincent Rivière.

by Clémence Durand | 04 décembre 2015 | Bout d’ficelle, Contrôle continu

Il y a 30 ans, le 19 décembre 1985, Georges Courtois, Karim Khalki et Patrick Thiolet prenaient la cour d’assises du Tribunal de Nantes en otage. Revolvers et grenades au poing, ils convoquent les caméras de FR3 pour renverser la vapeur : pendant 34 heures, au lieu d’être condamnés ce jour pour de petits braquages, ils font en direct à la télévision le procès de la société carcérale dans laquelle ils se trouvent piégés.

Préférant la prison pour un mot juste qu’une liberté à demi-mot, Georges Courtois a passé plus de la moitié de sa vie enfermé. Il raconte ici son parcours de malfaiteur professionnel et d’homme de lettres malicieux.

Dernière et triste évasion. Dans la nuit du 16 au 17 mars 2019, dans son appartement de Quimperlé, Georges Courtois est parti dans les flammes. Le carnaval est terminé, adieu canaille. (more…)

by Clémence Durand | 30 juin 2015 | Dé-colonialités

Qu’est-ce que les migrant-e-s extra-occidentalisé-e-s nous apprennent en arrivant en Europe de l’Ouest ? Cette question n’est presque jamais posée, selon le philosophe Jérémie Piolat.

L’auteur du Portrait du colonialiste, L’effet boomerang de sa violence et de ses destructions (éd. La découverte, coll. Les empêcheurs de penser en rond, 2011) a travaillé avec des associations liées à l’alphabétisation des migrant-e-s. Il y a tenté d’apprendre sur lui-même et sur la disparition des cultures populaires dans les pays occidentalisés. Durant ce terrain, il a pu se rendre compte à quel point les intentions émancipatrices des logiques d’accueil restent empreintes de colonialité et de domination culturelle. L’enjeu est alors, au-delà de la décolonisation, la « décolonialisation ».

Ce texte est une transcription reprise par Jérémie Piolat, à partir d’une discussion proposée par les Ateliers d’histoires populaires de Vaour, dans le Tarn, en septembre 2014 (Voir présentation en fin d’entretien).

Texte établi avec le concours d’Alexane Brochard.

*

Télécharger le texte en PDF.

*

Même si cela semble impossible, pourrais-tu tenter de définir ce qu’est une culture populaire ?

Je peux essayer, à partir de mon expérience et de mes rencontres. À chaque fois que je suis parti quelque part, je connaissais des gens sur place – comme à la fin des années 1990, lorsque je me suis rendu à Yeumbeul, un quartier de la banlieue de Dakar. Là-bas, j’ai été marqué par la rage des jeunes, et l’incroyable manière qu’ils ont de rapper. Mais j’ai surtout été sidéré par leur puissance intellectuelle. Venant de porte de la Chapelle à Paris, j’ai moi-même pu fréquenter ce lieu mis au ban qu’on appelle la banlieue. J’y ai rencontré des gens très intéressants, mais jamais cette force, trouvée à 40km de Dakar, où la situation économique est très difficile, avec 80% de chômage.

Quand je suis parti, je voulais entamer un doctorat en philosophie sur la manière dont les danses populaires ont disparu d’Europe de l’Ouest. J’avais en tête deux ou trois terrains pour montrer ce qu’était une danse populaire : les gitans de la banlieue de Paris, le hip-hop avant qu’il n’entre dans l’arène du marché (bien que tout ce qui se produit dans cette arène ne soit pas déplaisant, loin de là) et les jeunes de Yeumbeul. Un ami franco-Sénégalais m’y a invité pour que je voie comment ça se passe, en me proposant d’apporter une caméra. J’y ai finalement réalisé un film – qui est plutôt bon, non pas parce que je l’ai fait, mais grâce à ceux qui sont dedans, ces jeunes qui tiennent des discours extrêmement complexes.

Je me rappelle par exemple de ce type de 19 ans, Alassane N’Diaye, qui, sachant que j’avais fait des études de philosophie, était venu me voir en me disant que la philosophie était « une matière très prenante » et qu’il avait déjà écrit 200 pages sur « les vertus de l’imperfection humaine ». Il m’a expliqué en quoi l’imperfection est ce que nous avons tous en commun : « Que le blanc sache, m’a-t-il dit, qu’au-delà de tous les paramètres qui constituent l’ensemble de son univers restrictif, il a quelque chose en commun avec celui qu’on appelle “nègre”. Et ce quelque chose, c’est son imperfection. » Nous sommes là en présence d’une pensée complexe, nourrie entre autres, par la pratique de l’Islam. Dans le film, Allassane N’Diaye va assez loin, avec d’autres aussi, sur ce qu’est la danse, le rapport entre banlieue et centre-ville ou sur la manière dont la philosophie occidentale a cloisonné le corps et l’esprit. Ce philosophe de rue, manager à cette époque d’un groupe de rap, développait déjà en partie une des thèses relatives à la mise à distance et la mécanisation du vivant que l’on retrouve par exemple dans l’ouvrage extraordinaire de David Abram, Comment la terre s’est tue[2. Comment la terre s’est tue, Pour une écologie des sens, David Abram, trad. D. Demorcy, I. Stengers, éd. La découverte, Les empêcheurs de tourner en rond, 2013.]. À ce moment-là, j’ai senti être confronté à ce qu’était une culture populaire.

La puissance intellectuelle de ces jeunes de Yeumbeul que j’ai appelés des « philosophes de rue » ne venait pas seulement de l’école (y compris en ce qui concerne leurs lectures), mais aussi et surtoutde leur propre culture, de la manière dont ils dansaient, pensaient, de leur appétit intellectuel insatiable. Cet appétit m’est apparu à l’évidence comme un pouvoir transmis par leur culture, saisie au sens mouvant, évidemment – je préfère d’ailleurs de plus en plus au mot « culture » les mots « pouvoirs[3. Au sens où l’entend Starhawk : «pouvoir du dedans» et non «pouvoir sur». Voir Rêver l’obscur. Femmes, Magie et Politique, éd. Cambourakis, 2015.] » et « savoirs ». Leur puissance vient également de la mémoire – et de leur capacité à l’exercer – qu’ils ont de leur communauté. Je pense notamment aux Peuls, qui connaissent en général toute l’histoire de leur communauté, proche et lointaine ; même quand ils sont ou ont été balayeurs ici. Moi, je suis incapable de faire l’histoire de ma propre famille. Il ne s’agit pas d’idéaliser les Sénégalais ou d’autres peuples, mais en France, nous avons souvent tendance à stigmatiser ce qui fait problème chez les migrants ou les extra-occidentaux, en oubliant de mettre en valeur ce qu’il y a d’éblouissant et de puissant chez eux.

Une culture populaire, pour répondre donc à votre question, c’est quelque chose qui ne s’apprend ni dans les conservatoires ni à l’école, en cours de philosophie ou de civisme, mais bien d’abord dans la famille, dans la rue, dans les fêtes cérémonielles, dans les quartiers. Elle n’est évidemment pas atemporelle, mais bien en relation avec les processus historiques et politiques en cours. Elle n’est pas non plus un ensemble de représentations et pratiques inconscientes dont seuls les anthropologues occidentaux seraient à même de dévoiler les véritables tenants. Une culture populaire, c’est quelque chose qui se transmet et se transforme en même temps, de génération en génération. Cela peut toucher à l’art d’accueillir, à celui d’habiter un environnement, de danser, de chanter, de conter, d’accueillir les nouveau-nés, de prendre en compte les étapes majeures de la vie.

En quoi cette vision de ce qu’est une culture entre-t-elle en jeu dans ton travail associatif avec les migrant-e-s ?

Disons que c’est sur cette base culturelle que je travaille avec les migrant-e-s, dans des espaces où, loin de chez eux, ils sont censés se retrouver et s’approprier une langue commune, le français. Ça, c’est le discours officiel, mais ce qui m’intéresse vraiment dans les ateliers que je mène, c’est la mise en lumière de leurs cultures (ou plus exactement des savoirs et pouvoirs issus de leurs cultures, en jeu dans leurs pratiques culturelles) et du regard qu’ils portent sur l’Europe de l’Ouest. Ce que j’ai vu au Sénégal, et dans différents endroits ici, m’a fait comprendre que les « blancs » (comme dirait le Parti des indigènes de la République (PIR), mais moi je préfère dire les « occidentalisés ») n’ont plus de culture populaire.

J’ai senti une absence. En France, il y a des résistances, des renaissances qu’il faut saluer, mais on ne peut nier un certain vide. Certaines régions ont résisté, comme le Pays Basque, la Corse, la Bretagne ou le monde occitan, mais ce n’est pas le cas de toutes les régions de France et d’Europe de l’Ouest. Tout au long de ma vie, les plus grands processus de solidarités auxquels j’ai assisté venaient toujours des immigrés. Ce sont des immigrés algériens qui m’ont appris, par exemple, qu’on pouvait aimer ses parents. Avant de les rencontrer, je n’étais pas au courant : je pensais que la relation aux parents était nécessairement pénible. Un autre rapport à la famille leur a été transmis, que moi et mes collègues européens de l’Ouest, pour la plupart, ne soupçonnons même pas. Le mot même de « parent » n’a pas le même sens, évidemment, là où l’on met les enfants en crèche dès trois mois, se condamnant soi-même à une inquiétante et violente solitude, et là où on les porte, les allaite et les garde près de soi.

Cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas de problèmes liés à la parentalité ou à l’éducation ailleurs, où tout serait gentiment parfait. Mais cet « ailleurs », et les pratiques qui ne nient pas les besoins de l’être qui vient de naître et de son ancrage corporel, permettent de pointer certains dysfonctionnements d’ici, en Europe de l’Ouest, particulièrement fascinants.

C’est ce genre de rapports que les Européens ont perdu à travers leurs empires coloniaux ?

Ce que je considère comme le fondement du colonialisme, c’est d’abord une mise à distance, puis à disposition, du vivant, relative aux besoins du marché et de l’« oscultation » mécaniste du monde qu’on appelle « science du vivant ». Ensuite, le fondement du colonialisme, c’est une destruction des cultures qui sont rétives à cette mise à disposition. Ça s’est passé d’abord en Europe de l’Ouest (Voir Starhawk, Femmes, magie et politique), puis ça s’est exporté ailleurs, avec une violence exponentielle. Voici l’hypothèse à partir de laquelle je travaille. Je n’étudie pourtant pas vraiment l’histoire du colonialisme ; ce qui m’intéresse, c’est l’observation du quotidien fabriqué par l’absence de culture populaire. Comment cette déculturation se fait-elle sentir dans le rapport à la danse, à la langue, et à l’éducation des corps ?

Comment les migrants vivent-ils au quotidien les formes de stigmatisation dont ils sont les cibles ?

Par exemple, dans la famille d’une amie proche, française, on en vient à parler de l’islam et de jihad. J’explique – ce qui est selon moi la base – que le mot désigne d’abord un combat sur soi. Ce à quoi la mère de mon amie répond : « En tout cas, je préfère être une femme en Europe, qu’une femme en Afrique noire ou au Maghreb. » Il y a des évidences comme ça, qui circulent, sur lesquelles sont fondées les stigmatisations, profondément et très tranquillement racistes et qu’il nous faut déconstruire. Pour cela, on ne peut faire l’économie de prendre le temps d’étudier, de décortiquer, de comprendre ce qu’elles impliquent en terme de regard et d’ignorance sur les autres et sur soi.

Cette persistance de préjugés en tous genres est particulièrement visible dans des lieux associatifs où l’on affirme travailler pour le bien-être, le droit et l’émancipation des migrants. Je trouve en fait déjà cela incroyable en soi que des associations prétendent « émanciper » des êtres humains adultes. J’ai donc expliqué à l’institution qui m’engageait que ce qui m’intéressait, c’était de mettre en lumière les cultures populaires de ces femmes migrantes. Ce à quoi les femmes qui dirigeaient l’association, très sympas au demeurant, m’ont répondu : « Mais ces femmes n’ont pas de culture. Elles sont taiseuses, opprimées à la maison. » J’ai alors réalisé qu’en 2006, des personnes pensaient encore que des femmes maghrébines ou africaines noires n’avaient pas de culture : elles donnent des cours de français à des gens qu’elles pensent privés de culture, des « sans-culture ».

Or, comme je le disais au départ, quand je parle de « culture », c’est dans un sens très précis, comme pratiques culturelles conscientes des communautés. Si quelqu’un danse, il sait qu’il danse. Je ne savais pas, lors du premier atelier que j’ai donné, que c’était dans le cadre d’un programme d’alphabétisation. À la fin de cet atelier, ces femmes migrantes ont commencé à prendre la parole en public, alors qu’on me les avait décrites comme taiseuses. Elles parlaient aussi très bien français. Cependant, ce qui m’intéressait dans ces ateliers, ce n’est pas que les migrants s’améliorent en français, mais qu’ils m’apprennent quelque chose, à moi, pour m’apporter un regard neuf sur la société dans laquelle je vis.

L’apprentissage de la langue française serait donc une fausse bonne idée pour les migrant-e-s qui arrivent ici ?

Je ne dis pas forcément cela, mais si ces ateliers leur ont permis d’apprendre le français, c’est selon moi un « dégât collatéral », car je n’ai pas forcément voulu œuvrer à ça. On m’a même demandé de donner des formations pour les gens qui alphabétisent les migrants : des formations un peu particulières, pour sensibiliser à la créativité linguistique des migrants qui apprennent – ou plutôt se battent avec la langue française. En utilisant des textes écrits dans mes ateliers, édités sans corrections, textes où en général celui qui écrit retranscrit – entre autres – son accent, sa musicalité orale, je voulais faire comprendre aux professeurs de français pour étrangers qu’à l’intérieur des « erreurs » de langage que peuvent faire les migrants qui écrivent en français, il y a quelque chose de beau, qui nous renseigne souvent sur la langue de la personne, sur sa culture, son imaginaire, et surtout sur comment notre langue à nous est faite. Il s’agit donc d’un échange. Je pense que ces écrits non corrigés relèvent d’une sorte (entre guillemets, j’insiste) de « créole immigré ». C’est un phénomène incroyable, une langue qui s’invente, et qui procède de la créolité, en référence avec la manière dont s’est construit le créole antillais, par différents peuples qui se sont retrouvés ensemble dans une même situation d’exploitation et qui ont dû trouver une langue commune.

Un jour, dans un atelier, une femme, Sabah, a écrit « J’ai boucop d’histoire dans mon corps à dire ». Au cours de la formation que j’ai donnée aux professeurs de français, j’ai lu strictement ce qui était écrit sur la feuille, sans chercher à imiter d’accent. Mais pourtant, en m’en tenant à la stricte lecture des sons écrits, l’accent a jailli de ma bouche, malgré moi ; l’accent, une part de la voix de celle qui avait écrit. Face à cette langue, tous les professeurs ont dit y trouver une respiration : « C’est une littérature dans laquelle on entend le corps de celui qui écrit », m’a dit une enseignante. Les personnes migrantes se permettent d’écrire comme ça dans mes ateliers, car je leur dis de ne pas penser aux fautes. Et j’appuie cela sur ma propre expérience : moi, quand j’écris, je peux faire dix fautes par phrase. Si je commence à penser aux fautes et pas à ce que je suis en train de dire, je ne suis pas bon, je n’ai aucune idée. De même, quand ces personnes ne pensent pas aux fautes, elles couchent leur accent sur du papier, et avec lui une part de leur musicalité propre, de leur force la plus intime.

Concrètement, qu’apprends-tu des migrant-e-s dans ces cours que tu es censé leur donner ?

J’ai par exemple pris la mesure du fait que le français est une langue à graphie étymologique : on n’écrit pas les mots en fonction de leur son, mais de leur histoire. Si on écrit « dent » et pas « dan », c’est parce que dent vient d’un mot latin (dentis) dans lequel on prononçait le « t ». Les créoles antillais qui utilisent le vocabulaire français ont refusé cette grammaire. C’est le signe d’une résistance de l’imaginaire, très complexe et fort puissante : ils ont gardé le vocabulaire français, avec des sons issus du croisement des langues africaines, syrienne, chinoise, etc., et écrivent ainsi avec une graphie phonétique.

Prenons un autre exemple très simple avec le mot « oiseau ». Un jour, à Bruxelles, au cours d’une présentation publique d’un recueil écrit par des migrants, un homme d’origine hongroise m’explique qu’il est arrivé en France à l’âge de 10 ans, et qu’il a dû apprendre le français – « une langue horrible », dit-il. Le pire de tous les mots était pour lui « oiseau » : dans ce mot, aucune lettre ne se prononce comme elle le devrait ! La question est : qu’est-ce que cela crée pour nous, qui passons notre temps à lire des sons qui ne s’écrivent pas ? Nous apprenons à associer des sons à des lettres, a, b, c, i, etc. qui ensuite à l’écrit, une fois assemblées, cessent de se prononcer ainsi. Si l’on faisait la même chose avec nos perceptions, on se retrouverait dans ce genre de situation : en voyant une maison verte, je ne devrais pas penser à une maison verte, mais, je ne sais pas, moi, à un carrosse, avec une chauve-souris qui passe par-dessus, et un char d’assaut en-dessous. Ce serait une expérience proche du psychédélique ! Or c’est ce qui se passe en permanence quand nous lisons en français. Les créoles, eux, ont refusé cette dissociation entre signe et son : c’est pourquoi « oiseau » s’écrit « wazo ». La même résistance s’opère chez les migrants, quand ils ont simplement la possibilité d’écrire en pensant au sens, et pas seulement à la grammaire. Ils phonétisent la langue, pour s’en sortir.

Le colonialisme culturel est-il répandu parmi les travailleurs associatifs qui travaillent avec des migrant-e-s ?

Pour répondre à cela, j’aimerais vous lire un court extrait écrit par une formatrice en alphabétisation dans une grande association belge (qui fait par ailleurs un très bon travail) : « Je ressens chez la plupart d’entre eux une réelle soif d’apprendre. J’apprécie beaucoup quand, entre eux, ils s’expliquent des choses que l’un n’aurait pas comprises. Tout comme quand deux apprenants de même nationalité se parlent en français. »

En lisant cela, on dirait que les migrants, dépourvus de culture, sont en train de découvrir le savoir. Mais ils ne sont pas dupes : ils s’adressent à l’institution de la manière dont celle-ci veut qu’ils s’adressent à elle. On croit souvent que le silence des migrants vient d’une faiblesse liée à la précarité inouïe dans laquelle ils se trouvent, mais on oublie en quoi il vient aussi, sinon d’un sage et docte mépris, du moins d’un étonnement sans cesse renouvelé face au regard que portent sur eux les institutions qui se pensent émancipatrices. À cause de cela, pour faire plaisir à leurs alphabétiseurs, on entend parfois des migrants eux-mêmes dire : « Je suis comme un enfant qui apprend à marcher, avant je ne connaissais rien. » Tout se passe comme si se jouait une grande pièce de théâtre où les personnes blanches joueraient le rôle de ceux qui savent, et les migrants celui de ceux qui apprennent.

Pour moi, nous sommes ici dans une situation certainement pas postcoloniale, ni même néocoloniale, mais tout simplement supracoloniale, dans le sens où ne se pose même pas la question : « Et si les personnes qui sont en face de nous n’étaient pas comme on les pense a priori ? » Pas plus que : « Pourquoi, moi qui les rencontre, je pense qu’elles sont comme ça ? » Les chirurgiens ont fini par accepter de se laver les mains en se rendant compte qu’ils étaient vecteurs de mort s’ils ne le faisaient pas, comme le rappelle Isabelle Stengers[4. Dans sa préface à Nous ne sommes pas seuls au monde de Tobie Nathan, éd. Les empêcheurs de penser en rond, Seuil, 2007. ]. On peut aussi être vecteur de mort, de dissolution de la personne quand on prétend vouloir la soigner, l’émanciper, sans se laver les mains de sa colonialité, sans s’interroger sur son propre conditionnement.

Enfin, ce qui m’intéresse, c’est comment nous pouvons relier cette déculturation, à l’œuvre dans certains cours d’alphabétisation, avec celle que nous, Européens de l’Ouest, avons vécu et vivons encore. Le processus est à présent très avancé et dans une phase « résiduelle », mais il y a toute une histoire vécue dans les régions, qu’on appelait autrefois des « pays ».

Ce colonialisme culturel concerne-t-il seulement la langue ou traverse-t-il d’autres manières d’être ?

Disons que langue, écriture et modes de vie sont très intimement liés. Par exemple, certaines associations refusent de faire des groupes non mixtes, au prétexte qu’il faut libérer les femmes. Ces associations font comme si elles ne savaient pas que, pour les groupes féministes des années 1960, l’un des premiers actes était de se retrouver en groupe non mixte, sans les hommes. Pour les migrants, il faudrait un autre régime de parole, comme si l’on ne pouvait émanciper les femmes qu’en les mixisant, alors qu’elles sont parfois victimes de machisme à la maison. Pense-t-on que les hommes qu’elles rencontrent dans leur cours, eux, ne sont pas machistes ?

Les femmes migrantes avec qui je travaille parlent très rapidement des problèmes qu’elles ont avec leur mari – comme si c’était ce que je voulais entendre (elles ont compris que l’institution a des oreilles pour ce genre de problèmes, les confortant dans l’opinion qu’elle se fait des hommes arabes, africains et en particulier musulmans). J’ai lu des textes de femmes sur leur mari qui disaient que, lorsqu’elles sont arrivées en Europe dans les années 1970, le système était catastrophique, pas les maris, mais le système : les regards, les préjugés qu’on pouvait émettre sur elles si elles faisaient telles ou telles choses. Ce qu’elle mettent en cause, c’est avant toute chose la précarité de la situation d’immigration et d’exil, au sein de laquelle le rapprochement avec la communauté d’origine et le regard de chaque membre de cette communauté sur autrui compte alors énormément.