by Mickaël Correia | 26 novembre 2018 | Culture de base

Entre marchandisation sportive, ferveur populaire et tensions politiques, le Mondial de football est un nœud d’ambivalences. Son histoire s’entremêle à celles des régimes autoritaires, se trouble dans des scandales financiers, s’enflamme au gré des injustices sociales qu’elle produit… En cet été 2018, Alexis Berg (un bon ami de Jef Klak) a dérivé aux marges de ce Spectacle des spectacles, en Russie et en France, pour photographier ce qui s’y vit, loin des images uniformes et univoques souvent servies par les médias. Mickaël Correia, membre de Jef et auteur d’Une histoire populaire du football nous propose ici un copinage éhonté, comme avant goût de ces photos : Contre Allez, à paraître le 27 novembre 2018, aux éditions Mons. (more…)

by Mickaël Correia | 27 février 2018 | Ch’val de course, Culture de base

Le football n’est pas sorti de la jambe d’un dieu grec. L’émergence du sport-roi montre comment une multitude de jeux populaires de ballon, au moins depuis le XIVe siècle, ont peu à peu été uniformisés et simplifiés jusqu’à la forme sportive que nous connaissons aujourd’hui. L’histoire du football à travers les âges nous raconte comment les communautés paysannes se sont fait déposséder de leur amusement par un capitalisme industriel naissant. D’abord interdit par les autorités royales qui en craignaient la sauvagerie et le potentiel subversif, le foot a ensuite été normalisé et standardisé par la bourgeoisie britannique, qui a su en faire l’un de ses plus formidables outils de contrôle social, avant d’être réapproprié par les classes populaires.

Cet article est extrait de Une histoire populaire du football, qui paraît le 8 mars aux éditions La Découverte.

Télécharger l’article en PDF.

« Faire d’un pied léger poudroyer les sablons,

Voir bondir par les prés l’enflure des ballons. »

Ronsard, Le Bocage Royal, 1584

« Alors que notre seigneur le Roi s’en va vers le pays d’Écosse dans sa guerre contre ses ennemis et nous a recommandé particulièrement de maintenir strictement la paix […] et alors qu’il y a une grande clameur dans la cité, à cause d’un certain tumulte provoqué par des jeux de football dans les terrains publics, qui peuvent provoquer de nombreux maux – ce dont Dieu nous préserve –, nous décidons et interdisons, au nom du Roi, sous peine de prison, que de tels jeux soient pratiqués désormais dans la cité », décrète, en avril 1314, Nicholas de Farndone, lord-maire de Londres. Promulguée au nom du roi Édouard II d’Angleterre, cette ordonnance se généralise à d’autres cités du Royaume sous le règne du fils héritier du trône, Édouard III, qui réitère par trois fois cet édit contre le ballon rond. Dans un pays prêt à tomber dans la guerre de Cent Ans et dévasté par la peste noire, les premières mentions historiques de la pratique du football sont intimement liées au rétablissement de l’ordre public, le belliqueux Édouard III encourageant ses sujets à s’adonner au tir à l’arc et autres exercices ayant un caractère militaire plutôt qu’aux turbulents « jeux de foeth ball ».

Un proto-football sauvage

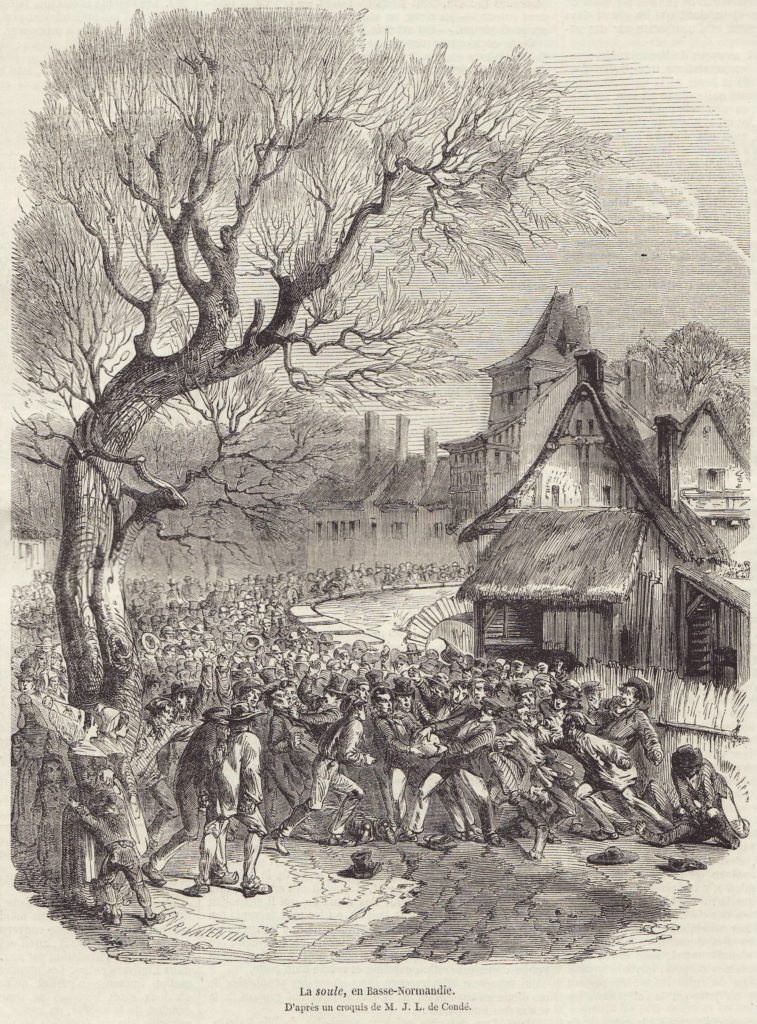

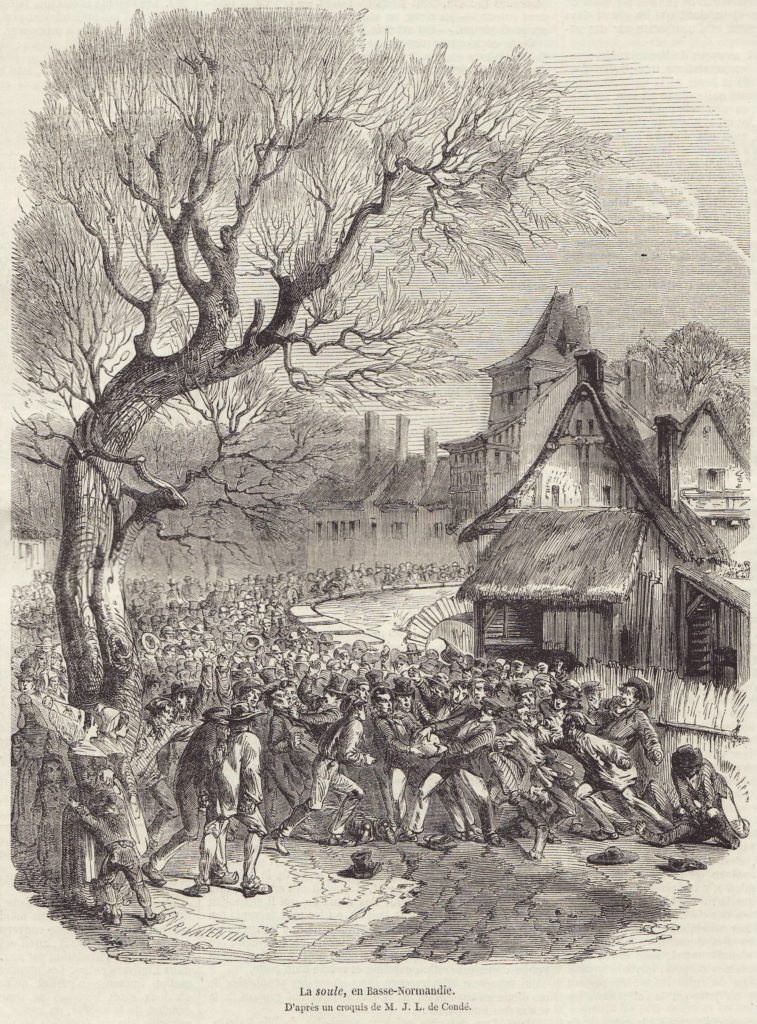

Depuis le XIVe et jusqu’au XIXe siècle, on retrouve au fil des descriptions de jeux de ballon une même structure de pratiques que l’on dénomme en anglais folk football ou mob football et, en français, soule ou choule, qui s’étend de l’ensemble de la Grande-Bretagne au nord-ouest de la France. Des jeux collectifs de balle se pratiquant dès la Grèce antique (le sphairomachia et l’episkyros) puis sous l’Empire romain (l’harpastum des légionnaires [2. L’harpastum pourrait être à l’origine du calcio fiorentino, jeu de ballon pratiqué à Florence dès le Moyen Âge.]), les origines de ce proto-football si décrié par les autorités royales demeurent néanmoins sinueuses [3. Des jeux de ballons ont été également pratiqués en Amérique précolombienne (le tlatchi), dans le Japon féodal (le kemari) ou encore en Chine (le cuju) sous la dynastie Han.]. L’ethnographe Émile Souvestre qui décrivit dans le détail les dernières parties de soule en Basse-Bretagne au XIXe siècle assure que « cet exercice est le dernier vestige du culte que les Celtes rendaient au soleil. Ce ballon, par sa forme sphérique, représentait l’astre du jour ; on le jetait en l’air comme pour le faire toucher cet astre et, lorsqu’il retombait, on se le disputait ainsi qu’un objet sacré [4. Émile Souvestre, La Soule en Basse-Bretagne, Le Musée des Familles, 1836, tome III, p. 117.] ». Le terme soule viendrait du celtique heaul, le soleil, modifié par les Romains en seaul ou soul, mais pourrait tout aussi bien provenir du mot latin solea qui désigne plus humblement… la sandale romaine.

Si les premières traces du jeu de football se révèlent par le truchement de son interdiction, c’est à partir de la deuxième moitié du XVe siècle, sous le règne d’Henri VI d’Angleterre, qu’on le décrit en tant qu’activité ludique, toujours entachée d’une réputation des plus détestables : « Certains nomment jeu de football le jeu qui les réunit pour se récréer ensemble. Dans le jeu rural, les jeunes gens poussent une balle énorme, non pas en la lançant en l’air, mais en la cognant violemment et en la faisant rouler sur le sol, et cela non pas à la main, mais au pied. C’est un jeu, dis-je, assez abominable, et, à mon avis au moins, plus vulgaire, plus indigne et plus méprisable que tout autre sorte de jeu, un jeu se terminant rarement sans quelque perte, accident ou préjudice pour les joueurs eux-mêmes [5. Ronald Knox et Shane Leslie, The Miracles of King Henry VI, Cambridge University Press, 1923.] » Souvent pratiqué le Mardi gras jusqu’à la fin du Moyen Âge, le calendrier du jeu semble essentiellement reposer sur celui des fêtes chrétiennes [6. Nicolas Bancel et Jean-Marc Gayman, Du guerrier à l’athlète : éléments d’histoire des pratiques corporelles, PUF, 2002.]. En 1698, l’écrivain français François Maximilien Misson, dans ses Mémoires et observations faites par un voyageur en Angleterre, évoque quant à lui le football en des termes plus avenants : « En hiver, le football est un exercice utile et charmant. C’est un ballon de cuir gros comme la tête et rempli de vent. Cela se ballotte avec le pied dans les rues par celui qui le peut attraper [7. Gondouin Charles et Jordan, Le Football : rugby, américain, association, Pierre Lafitte & Cie, 1914, p. 273.]; il n’y a point d’autre science. »

C’est qu’en effet, les règles de ce proto-football sont pour le moins minimalistes et varient en fonction de chaque territoire. On retrouve cependant un corpus de pratiques de jeu semblable d’une région à l’autre. Deux troupes rivales doivent par n’importe quel moyen amener le ballon dans le camp opposé [8. Néanmoins, certains récits tardifs font parfois référence à la règle du bann qui protégeait le porteur de la soule.]. La balle de jeu, de la taille d’une tête, peut être un ballon de cuir rempli de foin, de mousse ou de son, une boule de bois ou d’osier. L’endroit où déposer le ballon pour remporter la partie est marqué par un simple mur, la limite d’un champ, la porte d’une église, une trace arbitraire sur le sol ou encore une mare dans laquelle il faut plonger la balle. La taille du terrain peut se limiter à celle d’un champ ou d’un quartier, comme s’étendre à l’ensemble du territoire des paroisses qui se confrontent. Quant au nombre de participants dans chaque camp, il est illimité, pouvant atteindre plusieurs centaines de joueurs. Enfin, une partie de folk football ou de soule peut durer quelques heures, voire plusieurs jours. Les parties font généralement se confronter les jeunes hommes ou les hommes mariés aux célibataires, les femmes n’hésitant pas à se lancer dans le jeu pour aider leur camp à remporter la victoire [9. Nicolas Bancel, Jean-Marc Gayman, ouvr. cité.]. Différents corps de métiers peuvent aussi s’affronter au cours de certaines parties urbaines annuelles. Émile Souvestre détaille ainsi : « Les gens les plus solides et les plus agiles de chaque paroisse, sans qu’on tint compte de l’égalité numérique des souleurs, formaient deux camps rivaux. […] C’étaient alors des joutes formidables, où les champions se comptaient par centaines, et qui se poursuivaient durant des journées entières avec un acharnement indescriptible. […] On avait arrêté à l’avance à quelles conditions précises la partie serait considérée comme gagnée. Parfois, pour être déclaré vainqueur, il suffisait de porter le ballon sur le territoire de sa paroisse, parfois il fallait l’amener dans tel ou tel village désigné [10. Louis Gougaud, « La soule en Bretagne et les jeux similaires du Cornwall et du pays de Galles », Annales de Bretagne, tome XXVII, 1911-1912.]. »

Une violence défouloir

Par-delà l’aspect prosaïque qu’offrent au premier abord ces jeux populaires, les parties de football recouvrent un espace ritualisé où la communauté – villageoise ou de corps de métier – affirmait son existence. Dans le cas des confrontations entre mariés et célibataires, le jeu pouvait être appréhendé comme un rite d’initiation à la virilité masculine [11. Nicolas Bancel et Jean-Marc Gayman, ouvr. cité.], mais possédait également une fonction intégratrice au sein de la communauté paysanne. Les parties de folk football ou de soule servaient à renforcer un mode de vie communautaire unissant les individus dans le jeu, comme dans le travail agricole [12. Idem.] : les moissons, les plans d’ensemencement et les mises en jachère étaient en effet essentiellement gérées par la communauté villageoise. Lors des parties, la soule se transformait en « véritable combat dans lequel les gens de dix paroisses divisées par camps, se disputent un ballon de cuir à travers les landes et les chemins, les coteaux et les vallons, les torrents et les rivières [13. Michel Pitre-Chevalier, La Bretagne ancienne, Didier, 1859, p. 552.] ». Délimité en début de rencontre, l’espace de jeu pouvait facilement s’étendre en cours de partie : la connaissance du terrain et de celui de son adversaire devenait alors primordiale pour remporter le jeu [14. Patrick Vassort, Football et Politique. Sociologie historique d’une domination, Les éditions de la Passion, 1999.]. Incarnation de la vitalité de la cohésion sociale de toute une communauté, les jeux de football offraient également la victoire à ceux qui exploitaient au mieux les potentialités de leur territoire, une symbolique puissante au sein de l’imaginaire paysan. Enfin, il est à noter que ces rudes parties de ballon offraient à l’occasion un espace de transgression des hiérarchies sociales propre au temps du carnaval et des jours gras, où prêtres, nobles, bourgeois et autre notables locaux s’adonnaient librement à ce jeu du peuple. Quitte à ce que l’amour du ballon contamine les gentilshommes : au XVIe siècle, le poète Pierre de Ronsard et le roi Henri II de France pratiquaient ainsi régulièrement la soule aux abords de l’abbaye Saint-Germain-des-Prés à Paris.

Les jeux de proto-football étaient cependant invariablement vilipendés par les observateurs qui y voyaient l’expression d’une intolérable violence physique. En 1583, le pamphlétaire et voyageur anglais Philipp Stubbs dépeint le folk football dans The Anatomie of Abuses comme : « L’un de ces passe-temps diaboliques usités même le dimanche, jeu sanguinaire et meurtrier plutôt que sport amical. Ne cherche-t-on pas à écraser le nez de son adversaire sur une pierre ? Ce ne sont que jambes rompues et yeux arrachés. Nul ne s’en tire sans blessures et celui qui en a causé le plus est le roi du jeu. »

Cette dénonciation de la violence physique occulte cependant le fait que ces parties sauvages de ballon permettaient le défoulement de rivalités, voire de haines, entre individus ou entre cantons. Un coup de poing pour laver un affront ou une jalousie, une mêlée généralisée pour mettre fin à une querelle de famille ou de voisinage. Les jeux de football étaient ainsi un mode original de régulation des conflits individuels ou intervillageois [15. Nicolas Bancel et Jean-Marc Gayman, ouvr. cité.], un espace public donnant lieu à une justice à la fois autonome et populaire [16. Patrick Vassort, ouvr. cité.]. Parfois, la vengeance à laquelle on pouvait s’adonner dans l’effervescence du jeu s’étoffait d’une dimension plus politique. L’historien du sport Jean-Michel Mehl mentionne ainsi une partie de soule lors des trois jours gras de 1369 : « Dans les violences qu’il exerce sur un écuyer qui participe comme lui au jeu, Martin le Tanneur cherche à se venger de la noblesse. Un réflexe de “classe” dicte sa façon de jouer. Quand on sait que cette soule a lieu dans le comté de Clermont-en-Beauvaisis, la leçon de cet exemple est plus nette : ce sont les rancunes nées de la jacquerie et de sa répression qui s’étalent à l’occasion d’une manifestation ludique [17. Jean-Michel Mehl, Les Jeux au Royaume de France, du XIIIe au début du XVIe siècle, Fayard, 1990.]. »

Ballons émeutiers et justice populaire

Les foules rassemblées à l’occasion des parties de football pouvaient également être détournées à des fins insurrectionnelles, notamment dans l’Angleterre des XVIIe et XVIIIe siècles, en pleine période de privatisation du foncier agricole et de fin des droits d’usage des terres. En 1638 dans le comté d’Ely, situé dans l’Est-Anglie, une partie de football fut organisée dans le but de saccager délibérément des digues mises en place pour assécher et transformer en terres arables des marais communaux (les fens) – travaux de drainage qui furent objet de protestations populaires lors du XVIIe siècle [18. James Walvin, The People’s Game. The History of Football Revisited, Mainstream Publishing, 2000, p. 26.]. Dans le Northamptonshire, il est fait mention en 1740 d’une partie de football réunissant cinq cents hommes à Kettering, lesquels détruisirent un moulin privatisé pour le compte de Lady Betey Jesmaine [19. Idem.]. Idem en 1765, à West Haddon, où des paysans opposés à la mise en clôture de 2 000 acres de communaux organisèrent sur le terrain une rencontre de football qui ne fût qu’un prétexte pour arracher puis brûler collectivement les clôtures. Cinq joueurs furent emprisonnés, mais les organisateurs de ce match de football contestataire ne furent jamais retrouvés [20. Ibid., p. 27.]. À Holland Fen, dans le Lincolnshire, on dénombre pour le seul mois de juillet 1768 pas moins de trois émeutes footballistiques dans les fens, réunissant deux cents hommes et plusieurs « femmes insurgées [21. Idem.] ».

Dénigrées en tant que simple « amusement violent [22. Siméon Luce, La France pendant la guerre de Cent Ans, Paris, 1re série, 1890.] », ces pratiques de foot populaire mettent ainsi en jeu un corps qui devient outil de régulation autonome de tensions sociales et politiques [23. Patrick Vassort, ouvr. cité.]. Comme le rappelle le sociologue Patrick Vassort, « la soule répond à une dimension conflictuelle, conflit de générations, de classes, d’ordres, de villages, de cantons, de paroisses. La capacité de cette pratique à perdurer dans le temps démontre son efficience dans le rôle qui lui est dévolu : celui d’une justice populaire et immanente créatrice de pouvoirs [24. Idem.] ». Cependant, par les incontrôlables désordres qu’ils génèrent et leur fonction de « justice locale autogérée » échappant aux pouvoirs étatiques et de droit divin, ces jeux de football s’attirent rapidement les foudres des autorités.

Entre répression et « civilisation »

Après la première ordonnance contre le football de 1314 pour cause de troubles à l’ordre public, on relève près d’une trentaine d’interdictions du ballon rond dans différentes villes et comtés d’Angleterre jusqu’en 1615. En 1608 et 1609, deux ordonnances condamnent par exemple à Manchester le tort causé par « une compagnie de personnes viles et désordonnées s’adonnant à cet amusement illégal avec une ffotebale dans les rues », et mentionnent le grand nombre de fenêtres brisées au cours des parties qui se disputaient dans les rues [25. Norbert Elias et Eric Dunning, ouvr. cité.]. Mais rien n’y fait : « Bien que les autorités aient considéré cette activité comme étant un comportement asocial, s’amuser avec une balle – même si l’on se brisait des os et saignait du nez – demeura pendant des siècles le passe-temps favori du peuple dans la majeure partie du pays [26. Idem.]. »

En France, dès 1319, Philippe V dit le Long ordonna l’interdiction de tous les jeux s’apparentant à la soule (ludos soularum [27. Jean-Jules Jusserand, Les Sports et les jeux d’exercice dans l’ancienne France, 1901, rééd. Slatkine, 1986.]). Charles V dit le Sage, prit une mesure similaire en 1369 [28. Patrick Vassort, ouvr. cité.], arguant de la prétendue vacuité de la soule. En 1440, via un article des statuts synodaux de l’évêque de Tréguier, l’Église bannit les souleurs de son diocèse ; elle condamne le libre jeu des corps dans la soule et les parties endiablées qui saccagent les lieux de cultes ou les cimetières, voire s’achèvent en beuveries et festins collectifs [29. Nicolas Bancel et Jean-Marc Gayman, ouvr. cité.]. Quant aux autorités séculières, lassées de ces agitations intempestives et de l’effervescence populaire pour ce jeu, elles prohibent dans certaines villes et régions la soule, tel Poitiers en 1465 [30. Idem.] ou le Parlement de Bretagne en 1686 qui ordonne l’interdiction de ce « jeu maudit ».

Du XIVe au XVIIIe siècle, les nombreuses condamnations du ballon rond s’inscrivent dans un mouvement plus général de régulation de la violence des jeux, étroitement associé à la normalisation d’autres pratiques – alimentaires, sanitaires, sexuelles ou encore guerrières. Pour le sociologue Norbert Elias, cette répression des jeux populaires, et plus globalement la généralisation du « contrôle des affects » dans les différentes sphères sociales des individus, est intimement liée à l’apparition de structures étatiques centrales fortes lors de la Renaissance, cherchant à acquérir le monopole de la violence physique [31. Norbert Elias, La Civilisation des mœurs, Pocket, 2011 p. 514.]. Les jeux de football sont cependant si enracinés dans les cultures populaires que ces interdictions, émanant d’un pouvoir vertical, monarchique ou ecclésiastique, n’affectent que faiblement les pratiques de jeu.

Néanmoins, en Angleterre comme en France, seigneurs et notables locaux appréhendent progressivement le ballon rond comme un instrument de pouvoir de proximité supplémentaire servant à marquer de façon ostentatoire leur domination sur leurs sujets, tout en contenant les potentiels débordements inhérents à la pratique du folk football. Pour ces gentilshommes, une telle annexion des jeux du peuple participe également à faire émerger ou à consolider divers pouvoirs locaux difficilement contrôlables par des États qui cherchent alors en Europe à se centraliser [32. Patrick Vassort, ouvr. cité.]. En France, la soule bretonne se transforme ainsi du XVe siècle à 1789 en un droit féodal, une obligation que les paysans, le plus souvent le dernier marié de l’année, doivent rendre à leurs seigneurs. Dans le Morbihan, à Caden, le dernier marié devait au seigneur de Bléheden une « soule de cuir neuf avec un pot de vin et un couple de pain ». La soule était lancée le lendemain de la Saint-Michel, par le seigneur ou son représentant, et la femme du dernier homme marié était « tenue de dire une chanson à danser lorsque la dite soule est jetée pour commencer [33. Sports en Morbihan, des origines à 1940, Archives départementales de Vannes éd.] ».

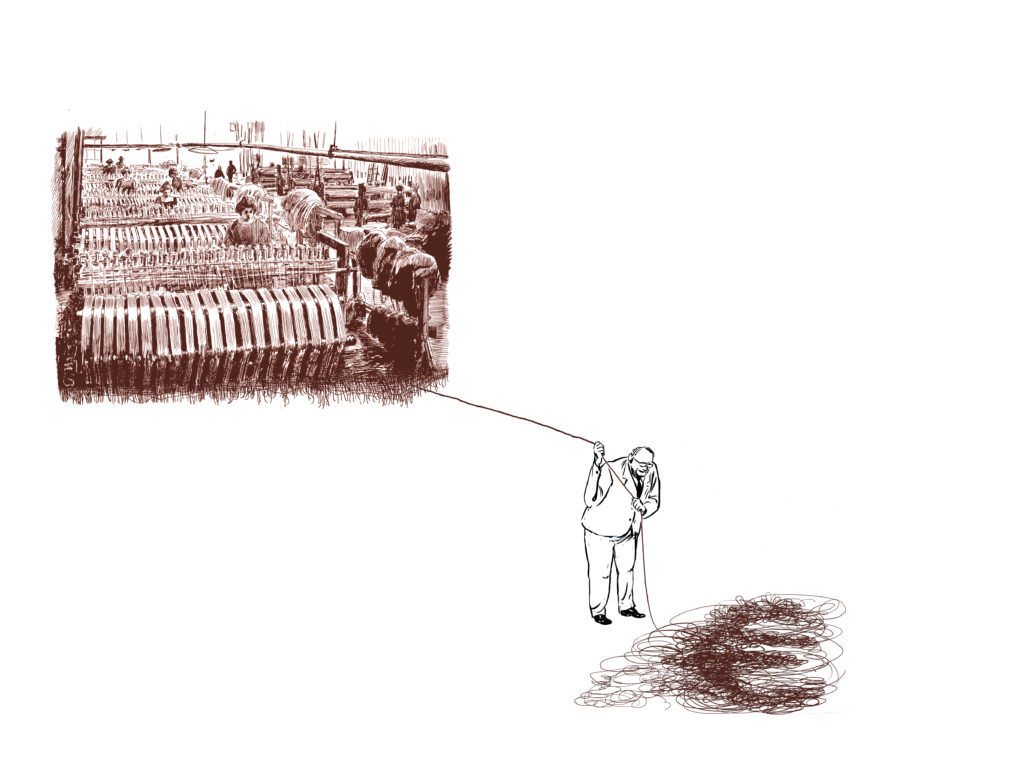

Si le jeu de soule perdure bon an mal an dans le nord-ouest de la France au XIXe siècle voire au début du XXe, le Second Empire marque un tournant en termes de développement des moyens de répression locale, telle la gendarmerie à cheval, responsable de l’interruption de nombreuses parties de soule [34. Nicolas Bancel et Jean-Marc Gayman, ouvr. cité.]. Mais c’est surtout le processus d’individualisation de la propriété agraire et l’exode rural qui mettent fin à la pratique du jeu. Les sociabilités paysannes, liées à la production agricole communautaire, s’effritent, en même temps que les terres et pâtures collectives où pouvaient se pratiquer le jeu sont privatisées [35. Idem.] : la fin de la soule en France signe l’entrée des communautés paysannes dans la révolution industrielle.

Un football sous enclosures

Outre-Manche, la décapitation du roi Charles 1er Stuart en 1649 et l’instauration par Olivier Cromwell d’une expérience « républicaine » qui s’achèvera en 1660, mettent à mal l’hégémonie culturelle et spirituelle de l’Église. Comme l’analyse l’historien britannique Edward P. Thompson : « Les relations sociales, les relations de loisirs, même les rites de passage, ne sont plus sous le contrôle et la domination du clergé. […] Au XVIIIe siècle, il y a rupture avec l’Église : les jours fériés augmentent, atteignant jusqu’à deux ou trois jours par semaine. On se livre à des exercices sportifs brutaux, à des ébats sexuels, on boit beaucoup, tout ceci échappant complètement au contrôle du clergé ou des puritains, et étant laissé au seul contrôle des cabaretiers qui vendent de la bière [36. Edward P. Thompson, « Modes de domination et révolutions en Angleterre », Actes de la recherche en sciences sociales, nos 2-3, juin 1976, p. 140-141.]. » Si les campagnes britanniques sont traversées aux XVIIe et XVIIIe siècles par une déferlante de festivités populaires, une autre vague de fond vient bouleverser ces territoires ruraux : les enclosures.

La production agricole reposait essentiellement, à l’échelle villageoise, sur la collectivisation de terres céréalières et de biens fonciers publics, les commons – essentiellement des forêts, des landes, des pâturages et des marais – et sur une exploitation communautaire. Mais à la fin du Moyen Âge, dans le Surrey et le Kent, apparaissent les premières enclosures, c’est-à-dire la mise sous clôture de parcelles agricoles. Ce système permet de rationaliser le système agraire : de grands champs céréaliers collectifs sont transformés en surfaces individualisées ensuite converties en pâturages à moutons et cultures fourragères beaucoup plus rentables. Les enclosures prennent une ampleur soudaine à partir du XVIIe siècle, touchant dès lors le quart des terres cultivables du pays [37. Eric John Hobsbawm, Histoire économique et sociale de la Grande-Bretagne. Tome 2 : de la révolution industrielle aux années 1970, Seuil, 1977, p. 92. ]. Elles se muent en un instrument de concentration agricole au profit des propriétaires terriens. L’accaparement des terres communalisées au profit de la bourgeoisie rurale soutient la montée en puissance politique de cette dernière. En effet, la révolution puritaine britannique qui renversa les Stuarts a pour conséquence l’avènement en 1688 d’une monarchie constitutionnelle consolidant le rôle de la Chambre des communes. Le régime parlementaire s’efforce de satisfaire les intérêts des propriétaires terriens [38. Ibid., p. 93.], en affermissant le droit d’acquisition et la propriété privée : entre 1727 et 1815, les propriétaires terriens feront ainsi voter au Parlement plus de 5 000 Enclosure Acts, accélérant le processus de division parcellaire des terres en exploitations privées [39. Ibid., p .92.].

L’effondrement des pouvoirs féodaux et ecclésiastiques ainsi que l’accaparement légal des terres participent à faire émerger dans les campagnes une véritable bourgeoisie agraire : la landed gentry. Au XVIIe et XVIIIe siècles, ces propriétaires fonciers, négociants-meuniers et grands fermiers capitalistes ne se considèrent pas comme des collecteurs de rentes passifs à la vieille morale pétrie de devoir et d’abnégation, mais comme des entrepreneurs férus de progrès, favorisant l’innovation agricole, et affichant délibérément leur recherche assidue du profit. Cette bourgeoisie exerce son hégémonie sur la société rurale britannique grâce à un mode de domination bien distinct du pouvoir vertical de droit divin : il s’incarne par le biais d’un contrôle de proximité de la population, lequel se traduit notamment par une attention toute paternaliste aux réjouissances populaires.

La landed gentry encourage en effet l’effervescence festive en organisant des jeux, offrant des prix ou un bœuf à rôtir à chaque événement. Elle accorde son patronage aux parties de folk football, certains gentlemen s’amusant même à participer au jeu, simulacre d’une bourgeoisie qui se rapproche de son peuple et qui aime s’encanailler à ses côtés. Dans une société mieux régulée et pacifiée grâce au parlementarisme et à l’instauration de l’habeas corpus – mettant fin aux arrestations arbitraires dès 1679 –, la gentry ne veut plus des pratiques ludiques synonymes de débordements rebelles et de violences physiques.

Rationaliser pour mieux gouverner

Comme en France, la privatisation des terres va graduellement mettre fin aux jeux populaires de football dont les terrains de jeu, extensibles, détruisent le capital agricole et menacent directement les intérêts économiques de la landed gentry. Parallèlement, dans leur quête permanente de rendements et de bénéfices, la bourgeoisie agraire généralise les enclosures sur l’ensemble des friches, forêts et pâturages communaux du pays. Progressivement, les communautés paysannes se désintègrent et se voient dépossédées tout autant de leurs terres que de leur jeu de ballon, vidé de sa fonction sociale originelle. Comme on rationalise l’espace rural en parcelles agricoles à la productivité accrue, le football doit désormais avoir son espace alloué. La gentry autorise alors des jeux de football sous contrainte, pratiqués par des équipes plus restreintes (une trentaine de joueurs) avec des buts matérialisés, sur un terrain réduit et équitablement divisé.

La monopolisation de la violence par les institutions centrales, mais aussi le parlementarisme comme mode de gestion du pouvoir, préfigurent alors le football moderne. Au même titre qu’à la Chambre des communes, whigs (libéraux) et tories (conservateurs) s’affrontent de part et d’autre au sein d’une salle équitablement divisée en deux et sont soumis à la régulation d’un président de séance, le football se joue désormais sur un terrain clos, aux camps symétriques et sous contrôle d’une autorité supérieure [40. Norbert Elias et Eric Dunning, Sport et Civilisation. La violence maîtrisée, ouvr. cité.].

Au début du XIXe siècle, dans les villes d’Angleterre, l’émergence des premières forces de police – notamment les Watch Committees, polices locales créées en 1835 –, les restrictions spatiales liées à l’industrialisation galopante du pays et le peu de temps libre des premiers ouvriers des manufactures mettent un terme aux pratiques populaires urbaines de folk football. « Les pauvres ont été dépossédés de tous leurs jeux, tous leurs amusements, toutes leurs réjouissances », écrit alors en 1842 un envoyé spécial du Times à Liverpool. En parallèle, le Highway Act, voté en 1835, stipule que les jeux de football sont interdits dans les rues des villes et doivent, dans les champs, se pratiquer dans des espaces délimités. En 1844, un homme du clergé du Suffolk écrit alors à propos des paysans dépossédés de leurs terres comme de leur jeu : « Ils n’ont pas de prairies ou de communaux pour pratiquer les sports. On m’a dit qu’il y a trente ans, ils avaient droit à un terrain de jeu dans un terrain particulier, à certaines saisons de l’année, et qu’ils étaient alors célèbres pour leur football ; mais d’une façon ou d’une autre, ce droit s’est perdu et le champ est maintenant labouré [41. Eric John Hobsbawm, ouvr. cité, p. 93.]… »

« Participer à un match, c’est pas une blague, je peux te le dire.

C’est autre chose que les jeux de ton école privée.

On a vu des clavicules se briser en deux, une douzaine d’élèves ont été estropiés.

L’année dernière, un copain de classe a eu ses deux jambes cassées. »

Thomas Hugues, Tom Brown’s School Days, 1857

À la fin du XVIIIe siècle, les public schools [42. Système d’éducation privé et élitiste fondé à partir du XIVe siècle et initialement réservé à la noblesse britannique. Les public schools accueillent généralement les élèves âgés de 13 à 18 ans.] britanniques sont agitées par de fréquentes insurrections d’élèves. Ainsi, « la célèbre révolte d’Eton en 1768 fut suivie par cinq graves rébellions à Winchester, entre 1770 et 1818. En 1770, certains élèves étaient armés de pistolets et en 1793, ils dépavèrent une cour et portèrent les pierres au sommet d’une tour pour défendre leur bastion, lors d’un conflit à propos de la discipline imposée par un prefect et autres “petites misères” . » Ces rébellions scolaires se propagent à d’autres public schools : « À Harrow, en 1771, quand la candidature du Dr Parr au poste de directeur échoua, les élèves, qui l’avaient soutenu, attaquèrent le bâtiment où les administrateurs se réunissaient et détruisirent la voiture de l’un d’entre eux. L’ordre ne fut pas restauré avant trois semaines. Eton et Harrow connurent d’autre révoltes, tout comme Charterhouse, Merchant Taylors’ et Shrewsbury. Rugby eut ses révoltes dans les années 1780 [43. Lawson John et Silver Harold, A Social History of Education in England, Methuen Ed., 1973.]. » Au sein de ces institutions pédagogiques aristocratiques, les valeurs inculquées à la future élite du royaume étaient pour le moins féodales : le courage, la capacité à supporter la douleur et la loyauté étaient les principales obsessions moralisatrices des éducateurs [44. James Walvin, ouvr. cité, p. 32.]. Mais si les autorités scolaires s’adonnaient aux flagellations et autres sévices corporels sur leurs pensionnaires, elles avaient le plus grand mal à maintenir l’ordre dans leurs établissements.

En parallèle de leurs activités scolaires émeutières, les élèves consacraient une grande part de leur temps libre à diverses formes de folk football, directement inspirées des jeux de ballon populaires encouragés par leurs pairs, les landlords et la gentry rurale. Chaque public school pratiquait son propre style de football. Certains jeux consistaient à se faire passer la balle entre coéquipiers jusqu’aux buts comme à Rugby dès 1823. D’autres, qualifiés de dribbling game, consistaient pour l’essentiel à donner de grands coups de pied au ballon jusque dans le camp adverse.

Dépitées par la violence de ces parties de football, les autorités scolaires s’efforcèrent, souvent sans succès, d’interdire les jeux organisés par les élèves. Le wall game, un football rituel qui opposait externes et pensionnaires d’Eton, fut interdit de 1827 à 1836. Samuel Butler, directeur de la public school de Shrewsbury de 1798 à 1836, condamna dans son institution le football qui, selon lui, « convenait davantage aux garçons de ferme et aux travailleurs manuels qu’à de jeunes gentlemen [45. Holt Richard, Sport and the British, a Modern History, Oxford University Press, 1989.] ».

Godliness & good learning

L’avènement de la révolution industrielle oblige cependant les public schools à adopter un nouveau régime pédagogique, dans le but de former des gentlemen prompts à prendre en main l’essor du capitalisme industriel et colonial britannique. L’indiscipline qui régnait dans les établissements scolaires, le mode de vie quotidien empreint de violence des élèves et leurs révoltes récurrentes devenaient incompatibles avec les nécessités sociales et économiques qu’exigeait l’émergente société victorienne.

À partir de 1830, un profond mouvement de réforme morale est initié par le révérend Thomas Arnold, headmaster du collège de Rugby de 1828 à 1842. Ce dernier, ainsi que toute une génération de nouveaux directeurs et professeurs, est un fervent disciple des Muscular Christians, une association fondée par un chanoine anglican peu après la bataille de Waterloo en 1815 [46. Nicolas Bancel et Jean-Marc Gayman, ouvr. cité.]. Inspirés par la renommée de la gymnastique allemande suite aux succès militaires prussiens lors des guerres napoléoniennes, les Muscular Christians théorisent les bienfaits pédagogiques et moraux des exercices physiques. Appuyé par tout un réseau de réformateurs, tel Benjamin Hall Kennedy, headmaster de Shrewsbury de 1836 à 1865, Thomas Arnold ambitionne alors de purger les écoles de ses traditions les plus archaïques [47. James Walvin, ouvr. cité, p. 36.]. Il met en place un régime pédagogique rigoureux, plus porté vers la moralité chrétienne et le savoir, le godliness and good learning – « piété et bon apprentissage [48. Idem.] ». Arnold ouvre également les portes de son établissement aux enfants de la bourgeoisie marchande qui, avec les jeunes aristocrates, sont destinés à conduire la révolution industrielle en marche et deviennent les sujets d’une nouvelle éducation au code moral des plus stricts.

Les Muscular Christians conçoivent les activités physiques comme source de discipline et de tempérance [49. Holt Richard, ouvr. cité.]. Le courant pédagogique piloté par Thomas Arnold se penche en conséquence sur les jeux pratiqués à l’initiative des élèves. Préoccupés par la violence et la brutalité de ces divertissements ludiques, les réformateurs des public schools et les éducateurs formés par Arnold, plutôt que de s’évertuer en vain à interdire les jeux de football, décidèrent de les intégrer pleinement dans les enseignements. Ils laissent alors dans un premier temps les élèves seniors auto-organiser leurs jeux, légitimant par là même la pratique estudiantine culturelle des jeux de football. Cependant, les tenants de la pédagogie disciplinaire des Muscular Christians instrumentalisent rapidement la principale source de désordre et de violence dans les établissements scolaires pour en faire en outil de contrôle des élèves. Agissant par opportunisme pédagogique, les éducateurs réformateurs décèlent dans ces jeux de nouvelles pratiques corporelles que l’on peut codifier pour mieux discipliner les élèves sujets à l’insurrection et inscrire dans leurs corps le principe de la loi [50. Nicolas Bancel et Jean-Marc Gayman, ouvr. cité.]. « Je préfère que mes élèves jouent vigoureusement au football plutôt qu’ils emploient leurs moments de loisirs à boire, se saouler ou se battre dans les tavernes de la ville », affirme Thomas Arnold [51. Bernard Andrieu, « La fin du fair-play ? Du “self-goverment” à la justice sportive », Revue du MAUSS, 3 août 2011.].

« Le sang véritable des public schools »

Les premières règles de jeux de football, destinées à atténuer la brutalité endémique des pratiques physiques, sont formalisées aux alentours de 1840 [52. James Walvin, ouvr. cité, p. 38.]. Les surfaces sur lesquelles on s’adonne au ballon rond influent sur sa codification rigoureuse. À Rugby, où l’on joue sur un terrain souple, on normalise en 1846 un jeu qui autorise la prise du ballon à la main – le handling –, en 37 règles. Les sols durs d’Eton favorisent le développement du dribbling game et l’usage des mains pour porter le ballon ou pour arrêter l’adversaire y est proscrit en 1849. Quant à la Westminster School, elle met en place les premières feuilles de matchs dès 1854 [53. Idem.]. Les jeux de football prennent rapidement une place prépondérante au sein de la vie quotidienne des élèves des public schools : ils deviennent l’activité physique pratiquée en hiver, l’été étant dédié au cricket. Ainsi, dans son roman autobiographique publié en 1857, Tom Brown’s School Days, l’ancien school boy Thomas Hugues décrit déjà une vie scolaire passée sur les terrains de jeux de Rugby où il se consacre assidûment au football de son école afin de contrer le harcèlement d’un élève plus âgé et plus fort que lui [54. Paul Dietschy, Histoire du football, Perrin, 2010.].

Les footballs des public schools se voient progressivement parés de toutes les vertus pédagogiques. La pratique du ballon rond, sur un espace spécialement mis à disposition par l’école et dans le respect des règles validées par les autorités éducatives, pouvait occuper de nombreuses heures les élèves durant leur temps libre, alors moins portés sur les insurrections. Mais il forgeait également le caractère des hommes indispensables au développement de l’Empire britannique et de son industrie triomphante, en véhiculant sur les terrains de jeux autant l’esprit d’initiative que la discipline et le self-government. La pratique des jeux physiques codifiés devient quasi obligatoire sur l’ensemble des public schools – dès 1853, le Marlborough College les introduira dans son cursus scolaire [55. Nicolas Bancel et Jean-Marc Gayman, ouvr. cité.] – et des professeurs y sont spécialement dédiés. Dans certaines écoles, avoir été éducateur physique est désormais un préalable pour pouvoir prétendre à leur direction [56. Daniel Denis, « Aux chiottes l’arbitre », Politique Aujourd’hui, no 5, 1978, p. 12.]. Le Muscular Christian Hely Hutchinson Almond, directeur de la Loretto School de 1862 à 1903, affirme quant à lui déceler dans le football et le cricket un ensemble de pratiques pour former les futures classes dominantes à la compétition économique : « Les jeux dans lesquels le succès dépend de l’union des efforts de plusieurs, et qui cultivent le courage et l’endurance, sont le sang véritable du système des public schools [57. J. A. Mangan, Athletism in the Victorian and Edwardian Public School. The Emergence and Consolidation of an Educational Ideology, Cambridge University Press, 1981, p. 57.]. »

Un sport industriel

Dès la fin des années 1840, les jeux de football s’évadent des public schools grâce à la fondation des premiers clubs universitaires, à l’initiative des anciens élèves alors devenus étudiants. L’extension du réseau ferroviaire britannique entraîne la multiplication des parties de jeux entre équipes universitaires ou entre public schools et permet d’organiser les premières compétitions d’envergure régionale. Mais l’inextricable diversité des règles de jeu propre à chaque établissement vient freiner l’ambition de ces rencontres autour du ballon rond. En 1848, à l’université de Cambridge, quatorze anciens élèves de Harrow, Eton, Rugby, Winchester et Shrewsbury se réunissent le temps d’une après-midi, dans une simple chambre d’étudiant, et s’escriment à unifier les règles des jeux de football : « Il en résultait une terrible confusion, car chacun jouait selon les règles propres à sa public school, se rappelle un des protagonistes de cette rencontre. Je me souviens comment un [footballeur] d’Eton gueula sur un ancien élève de Rugby à propos de la possibilité de prendre le ballon à la main. […] Chacun apporta une copie de ses règles du jeu, ou bien les connaissait par cœur, et nos avancées dans l’unification de nouvelles règles furent fastidieuses.[…] Notre réunion ne prit fin qu’aux alentours de minuit [58. James Walvin, ouvr. cité. p. 46.]. »

Cette première standardisation du football, dénommée « Règles de Cambridge », oriente le jeu vers le dribbling game, occultant la pratique du handling chère aux élèves de Rugby, et démocratise considérablement le football à travers les campus universitaires du pays. Des clubs non scolaires et uniquement dédiés au ballon rond voient alors le jour. Mais le football moderne prend véritablement naissance le 26 octobre 1863 à la Freemasons’ Tavern de Londres. Les délégués de onze clubs de la capitale et de la banlieue entreprennent de structurer administrativement le football et d’en fixer des règles définitives en s’appuyant sur celles de Cambridge.

La Football Association est officiellement constituée le jour-même, mais d’âpres débats font alors rage au fil des séances à propos de l’usage des mains lors du jeu ou de la survivance de certaines pratiques jugées par certains trop violentes. Deux mois plus tard, quatorze articles définissent autant les dimensions maximales du terrain que les règles pour le coup d’envoi, le marquage d’un but ou encore la touche. Si l’interdiction du hacking (coup de pied dans le tibia) et du tripping (croc-en-jambe) réduit la brutalité physique sur les terrains, le jeu reste essentiellement un football de dribble, rude et individualiste, propre à la combativité promue par les gentlemen. Le hors-jeu est introduit dès 1866 afin d’encourager les passes entre coéquipiers et, en 1881, apparaît dans la codification du jeu la figure toute puissante de l’arbitre, l’homme en noir – la couleur des clergymen – chargé de faire respecter les règles de la Football Association sur le terrain. Le divorce avec les anciens élèves de Rugby, adeptes du handling, est quant à lui définitivement consommé, et ces derniers constitueront la Rugby Football Union en 1871, premier pas vers l’élaboration du rugby moderne. La codification rigoureuse des règles de jeu de ballon, l’apparition des premiers clubs, la création d’une fédération (la Football Association) ainsi que l’organisation des premières compétions transforment le dribbling game en véritable sport moderne [59. Norbert Elias et Eric Dunning, ouvr. cité.], le football-association, que l’on dénomme ainsi pour le distinguer de son proche cousin, le rugby-football.

La Football Association se drape dès lors des traits les plus manifestes de la révolution industrielle – au même titre que les autres sports modernes qui se normalisent en ce temps-là, tels le cricket, le rugby ou encore le tennis. Ses règles standardisées permettent au plus grand nombre de reproduire un même corpus de pratiques corporelles au sein d’un espace-temps rationalisé. La spécialisation des joueurs et des postes au sein de l’équipe met en scène la division du travail nécessaire à la société industrielle. L’organisation du jeu sous l’œil de l’arbitre, figure tutélaire qui impose sa loi, incarne la discipline et l’esprit d’initiative nécessaires à une même finalité de production : marquer des buts [60. Patrick Mignon, La Passion du football, Odile Jacob, 1998.]. Les premiers compte-rendus de match dans la presse empruntent quant à eux au vocabulaire industriel pour décrire les parties ; les équipes sont des « machines bien huilées », les joueurs ont des jambes tels des « pistons » ou se transmuent en « dynamos » qui tirent des « coups de masse [61. Holt Richard, ouvr. cité.] ».

Tacler l’hégémonie bourgeoise

La morale bourgeoise introduit également dans le football et plus généralement au sein des sports modernes l’éthique du fair play. Issu tout droit du code de l’honneur chevaleresque qui combinait art de la guerre et art de la courtoisie [62. Sébastien Nadot, Le Spectacle des joutes. Sport et courtoisie à la fin du Moyen Âge, Presses Universitaires de Rennes, 2012.], le fair play est intrinsèque aux sociétés aristocratiques pour lesquelles, comme le décrit l’historien Johan Huizinga dans son essai sur le jeu, « il ne peut être question de victoire que […] lorsque l’honneur du chef sort accru du combat » ou encore que « le vainqueur sait faire preuve de modération » [63. Johan Huizinga, Homo ludens, essai sur la fonction sociale du jeu, Gallimard, 1972, p. 162.]. La beauté du geste, l’honneur individuel, le contrôle de soi et la retenue dans le jeu doivent primer sur la victoire. Le fair play, prônant le respect à la fois des règles, de l’adversaire et du résultat final du match [64. Bernard Andrieu, « La fin du fair-play ? Du “self-goverment” à la justice sportive », art. cité.], devient avec la naissance des sports modernes, un « entraînement au comportement moral sur le terrain de jeu transférable à l’ensemble du monde [65. McInstosh Peter, Fair-Play: Ethics in Sport and Education, Heineman, 1979, p. 27.] ». Les classes dominantes anglaises, en rationalisant le ballon rond en sport moderne, assujettissent ainsi le football en instrument pédagogique au service de l’Empire britannique, mais aussi en nouvelle forme de sociabilité pour gentlemen.

Dès 1867, grâce à l’unification des règles par la Football Association, apparaissent les premiers championnats inter-comtés qui opposent les clubs des anciens élèves des public schools. La fédération sportive organise à partir de 1872 la Football Association Cup – ou Coupe d’Angleterre de Football – qui réunit alors quinze clubs de gentlemen, et dont le règlement fixe la durée du match à 90 minutes et le nombre de joueurs par équipe à onze. Le maillage des clubs s’accroît rapidement : si on compte 50 clubs affiliés à la Football Association en 1871, on en dénombre 1 000 dès 1888 [66. Paul Dietschy, ouvr. cité.]. Une véritable régularité des compétitions avec l’établissement d’un calendrier des matchs ainsi que la comptabilité des résultats sous la forme de classements [67. Alfred Wahl, Les Archives du football. Sport et société en France (1880-1980), Gallimard-Julliard, 1989.] s’instaurent, permettant de valoriser les équipes les plus victorieuses et d’engendrer les premières vedettes du football.

Si, depuis sa création dix ans auparavant, la Cup est remportée par des clubs de gentlemen, la finale de 1883 opposant les Old Etonians, menés par l’exubérant aristocrate Lord Kinnaird, au Blackburn Olympic marque un tournant dans l’histoire du football. Pour la première fois, une équipe uniquement composée d’ouvriers gagne la Cup. Le but de la victoire marqué par les Blackburns signe alors tout autant la fin de l’hégémonie bourgeoise sur le ballon rond que les prémices de la popularisation du football.

En moins de trente ans, le football devient un trait fondamental de la culture de classe ouvrière britannique. Il s’exporte à travers la planète grâce à la domination géographique et économique de l’Empire britannique. Édouard Pontié, rédacteur en chef de l’hebdomadaire sportif français Armes et Sports écrit ainsi dès 1900 : « Tout le Vieux Continent a des équipes de football. […] L’Allemagne et l’Autriche, comme les pays bohèmes et hongrois, ont adopté le jeu, la Suisse a fait de même, l’Italie a de bonnes équipes à Turin, à Milan, à Rome et à Naples ; l’Espagne enfin s’intéresse au mouvement avec Madrid et Barcelone. Les soleils d’hiver n’éclaireront bientôt plus partout que des joueurs de football. »

by Mickaël Correia | 22 décembre 2017 | Contrôle continu, Terrains vagues

Photographies de ValK

« Zone en état de siège permanent », « caches d’armes à feu » voire « risque de morts ». Depuis la remise au gouvernement du rapport sur le projet d’aéroport à Notre-Dame-des-Landes le 13 décembre dernier, la même rengaine d’une ZAD aux mains de « professionnels de la contestation » qui piétine l’ordre républicain revient sur le devant de la scène médiatique. À l’heure qu’il est, tout reste encore possible : abandon du projet par le gouvernement, expulsion des occupant·es, ultime report d’une décision presque impossible. Entretien long format avec des occupant·es de la ZAD sur les derniers mois du mouvement et les perspectives de lutte, aussi réjouissantes que périlleuses.

Télécharger l’article en PDF.

En juin dernier, le Premier ministre Édouard Philippe nommait deux médiateurs et une médiatrice pour émettre dans les six mois un rapport quant au projet de nouvel aéroport à Notre-Dame-des-Landes. Qu’est-ce qui a conduit le pouvoir à cette décision alors que le gouvernement précédent annonçait régulièrement le démarrage imminent des travaux sur la ZAD ?

2016 a été une longue séquence de menaces et d’offensives de la part du gouvernement Hollande pour se donner la possibilité d’intervenir sur la ZAD – c’est-à-dire expulser les occupant·es et démarrer les travaux.

En décembre 2015, durant la COP 21, nous avons organisé un convoi de trois cents personnes en vélos et tracteurs avec des paysan·nes, des militant·es associatif·ves, des habitant·es de la ZAD, des gens de la Coordination des opposants au projet d’aéroport et des comités locaux de soutien. Malgré les interdictions de circuler et l’état d’urgence qui venait d’être promulgué, l’objectif était de se rendre à Paris pour dénoncer l’opération de marketing écologique du gouvernement, qui poursuit ses projets éminemment climaticides. Comment pouvait-il s’engager en faveur de l’environnement alors que les travaux pour le futur aéroport de Notre-Dame-des-Landes étaient annoncés, promettant de détruire zones humides et terres agricoles ?

Suite à cette mobilisation, le 31 décembre, Vinci décide de mettre en procédure d’expulsion les habitant·es dits « historiques » de la ZAD. La multinationale touche alors un symbole fort, car on parle des paysan·nes qui sont resté·es sur la zone malgré ses propositions de reprendre leurs terres .

Depuis 2012 et l’échec de l’opération César [2. En octobre 2012, l’État lançait l’opération César, une mobilisation massive des forces de l’ordre afin d’évacuer les occupant·es de la ZAD. Après plusieurs semaines d’expulsions, de réoccupations et de résistances, l’opération policière se solde par un cuisant échec.], l’État n’arrive pas à expulser la ZAD, car il s’est formé un front commun et solidaire anti-aéroport qui va des occupant·es, qui ont des pratiques d’action directe voire illégales, jusqu’aux militant·es associatif·ves, qui mobilisent les recours juridiques pour tenter de contrer légalement le projet. La stratégie du pouvoir est alors de créer des brèches dans cette unité via un biais vicieux : l’argent. Comme le gouvernement sait que les « historiques » ne partiront pas d’elleux-mêmes, il demande à la justice d’ajouter des astreintes financières aux procédures d’expulsion. Tou·tes ces habitant·es expulsables qui ont là leurs vaches, leur maison, leurs emprunts, se sont ainsi retrouvé·es sommé·es de payer chaque jour des amendes phénoménales.

En à peine dix jours, une manifestation de soutien est organisée. Vingt mille personnes, des centaines de cyclistes et quatre cents tracteurs bloquent le périphérique de Nantes le 9 janvier 2016, jour des soldes. Les paysan·nes de Copain [3. Le Collectif des organisations professionnelles agricoles indignées par le projet d’aéroport. Le Copain est composé de la Confédération paysanne 44, du Civam, du Groupement des agriculteurs biologiques 44, de Terroirs 44, d’Accueil paysan et de Manger bio 44.] enchaînent même soixante tracteurs sur le pont de Cheviré (un axe majeur pour accéder à la ville) afin d’obtenir l’abandon des expulsions. Ils y resteront jusque tard dans la nuit avant de se faire expulser par la police.

Le 25 janvier, le juge valide les expulsions des habitant·es « historiques », mais ne prend pas en compte les astreintes financières. Et c’est à ce moment-là que Ségolène Royal, ministre de l’Environnement, annonce ses craintes d’un conflit violent sur la ZAD, où l’on voit des reportages télévisés effarants sur les dangereux « zadistes », et où Bruno Retailleau, le président de la Région (un Républicain proche de François Fillon), achète avec l’argent public des pages dans la presse locale pour promouvoir une pétition demandant l’évacuation de la ZAD.

Les travaux étant censés démarrer en mars 2016, soixante mille personnes viennent le 27 février occuper les quatre-voies autour de la ZAD. Une tour de guet de dix mètres de haut est construite à l’endroit même où sont censés commencer les premiers travaux. C’est une des plus grosses mobilisations du mouvement, un geste qu’avait pressenti le gouvernement qui, une semaine avant, renonce finalement à démarrer les travaux.

C’est à cette période qu’on voit poindre une nouvelle stratégie de la part de l’État…

En effet, toujours au mois de février, François Hollande sort de son chapeau l’idée d’organiser un référendum local, afin de faire croire que les gens vont pouvoir décider eux-mêmes. Un véritable piège pour nous, car rien ne semble plus honnête, légitime et démocratique qu’un référendum… Cette annonce aurait pu créer des tensions politiques au sein du mouvement : pour une partie des anti-aéroports, déjà désabusé·es par les processus démocratiques, il était évident qu’il fallait boycotter cette initiative. Les associations, quant à elles, voyaient bien l’arnaque politique, le jeu de dés pipés – qui a les moyens de faire campagne ? qui organise le scrutin ? –, mais certaines d’entre elles voulaient en profiter pour sensibiliser l’opinion publique quant à l’absurdité du projet d’aéroport.

Le 26 juin 2016 au soir, alors que le « oui » au projet d’aéroport l’emporte à 55 % et que les journalistes s’attendent à voir une ambiance de défaite à la Vache-rit – lieu d’assemblée du mouvement sur la ZAD –, occupant·es, habitant·es, paysan·nes et retraité·es hurlent en boucle « Résistance ! ». Une façon d’exprimer la joie d’avoir réussi collectivement à échapper à ce piège et d’assumer qu’ensemble, malgré nos différentes cultures militantes, nous ne nous plierons plus à ces pratiques faussement démocratiques.

Le Premier ministre Manuel Valls avait promis qu’à la suite de cette consultation, les expulsions interviendraient dès le début de l’automne. Alors que chaque semaine, à l’Assemblée nationale, un·e député·e différent·e interroge le Premier ministre quant à l’avancée du projet d’aéroport, l’enjeu pour nous est de montrer qu’en cas d’expulsion, un nombre incroyable de personnes seraient prêtes à se mobiliser pour défendre physiquement la ZAD.

Le 8 octobre 2016, une grande manifestation contre l’expulsion de la ZAD est mise sur pied, avec l’idée que tous les anti-aéroports viennent avec un bâton à la main. Ce bâton, c’est celui des marcheur·ses, des berger·es, des militant·es du Larzac, mais aussi un clin d’œil à Michel Tarin, un paysan syndicaliste et figure historique de la lutte contre l’aéroport. Avant de décéder en 2015, il avait déclaré : « Si un jour les forces de l’ordre reviennent sur la ZAD, moi je serais là face à la police avec mon bâton. » L’objectif de la manifestation du 8 octobre est donc de venir planter un bâton sur la ZAD et de « prêter serment » qu’on reviendra le déterrer pour défendre la zone en cas d’expulsion. Un geste fort de plusieurs dizaines de milliers de personnes qui ont affirmé une capacité à résister physiquement. Cette symbolique met à mal le discours du gouvernement qui communique sur l’image d’opposant·es respectables débordé·es par deux cents squatteur·euses violent·es.

Suite à cette journée des bâtons, le pouvoir a repoussé semaine après semaine l’éventuelle expulsion. C’est une période de stress et de vigilance intense pour le mouvement, avec ses discussions tactiques, les rumeurs les plus folles de CRS prêts à déferler sur la ZAD, l’organisation de la communication interne ou encore la mise sur pied de barricades pour contrôler les points d’entrée sur la zone. Manuel Valls avait promis qu’il expulserait avant la fin de l’automne, mais sa démission en décembre 2016 pour se présenter aux primaires de gauche a finalement mis à mal ses velléités d’expulsion. Avec la période électorale, le gouvernement socialiste ne peut plus prendre de risque avec ce dossier sensible.

Dès le mois de mai 2017, l’élection d’Emmanuel Macron sème le trouble dans le mouvement, dans le sens où ce projet d’aéroport a toujours été historiquement porté par les vieux caciques de gauche et de droite. Et Macron sent bien qu’il ne va pas pouvoir s’en sortir au vu des échecs de ses prédécesseurs : d’une certaine façon, lui aussi joue sa crédibilité politique avec ce délicat projet d’aéroport. Il décide ainsi de nommer une commission de médiation, et nomme Nicolas Hulot au gouvernement comme ministre de l’Environnement, plutôt anti-aéroport.

On débouche donc sur cette situation ubuesque : un an après une consultation locale considérée par le pouvoir comme légitime, le gouvernement annonce former une commission afin de réexaminer l’ensemble du dossier dès juin 2017. Cette décision consterne les pro-aéroports, car ils se retrouvent face à des médiateurs et médiatrice plutôt sceptiques face au projet de Notre-Dame-des-Landes [4. Les deux médiateurs et la médiatrice sont Anne Boquet, une ex-préfète de région, Michel Badré, membre du Conseil économique, social et environnemental (CESE) et Gérald Feldzer, un proche de Nicolas Hulot, ancien conseiller régional Europe Écologie-Les Verts en Île-de-France.]. Un comble, puisque depuis des années, les pro-aéroports sont aux commandes du projet à l’instar de Bernard Hagelsteen, le préfet qui a signé la Déclaration d’utilité publique (DUP) en 2008 ou de Nicolas Notebaert, conseiller du ministre des Transports sous le gouvernement Jospin de 2001 qui a relancé le projet – deux personnes qui ont été quelques temps plus tard embauchées comme cadres par Vinci !

Quel regard porte l’ensemble du mouvement anti-aéroport sur cette médiation ? Suite à la remise du rapport le 13 décembre dernier au gouvernement, existe-t-il un espoir que le projet soit définitivement abandonné ?

Notre-Dame-des-Landes n’est pas un conflit qui est lié à des questions d’expertises techniques et objectives, mais bien un conflit éminemment politique entre deux visions du monde : celle de la croissance et du développement économique à tout prix d’un côté, et de l’autre, celle qui considère qu’il faut arrêter cette machine de destruction du vivant pour vivre, habiter et produire autrement.

Aux yeux des occupant·es, l’objectif de cette médiation est de gommer la dimension politique du projet et de faire croire qu’une série d’expert·es neutres ont analysé l’impact sonore, environnemental et agricole de l’ancien et du nouvel aéroport, la possibilité de réaménager ou non les pistes à Nantes-Atlantique ou de ne faire qu’une piste à Notre-Dame-des-Landes. Comme si l’abandon ou la reprise du projet étaient liés à des considérations purement techniques. En même temps, si le gouvernement décide de ne pas réaliser l’aéroport, il se cachera derrière ce vernis de l’expertise pour dire que l’État ne s’est pas plié à quarante ans de résistance anti-aéroport.

Alors, évidemment il y a de l’espoir, car nous avons un ministre de l’Environnement qui est depuis longtemps opposé au projet et des médiateurs et médiatrices qui ont l’air de vouloir rouvrir sérieusement le dossier. Pour une partie du mouvement, cette expertise sert aussi à dévoiler l’arnaque de la DUP, une escroquerie technique qu’essayent de mettre à jour certains anti-aéroports depuis des années. La possibilité d’abandon du projet est donc quand même palpable, mais le point épineux dans ce dossier, c’est les occupant·es. Les médiateurs et la médiatrice préconisent en effet le « retour à l’état de droit » et l’évacuation de la ZAD « quelle que soit l’option retenue ». Position partagée par le gouvernement depuis le début de la médiation.

De notre côté, si chaque composante du mouvement a été interrogée indépendamment par la médiation sur des points précis du projet (les paysan·nes sur la destructions des terres agricoles par exemple), il a été décidé en assemblée que dès que l’on serait interrogé sur l’avenir de la ZAD, on dialoguerait de façon collective via une délégation représentant le mouvement, c’est-à-dire l’ensemble de ses composantes : l’Acipa, l’Adeca [5. Respectivement, l’Association citoyenne intercommunale des populations concernées par le projet d’aéroport de Notre-Dame-des-Landes, créée en 2000, et l’Association de défense des exploitants concernés par l’aéroport, fondée en 1973. ], Copain, les Naturalistes en lutte, les occupant·es.

Nous voulons en effet démontrer que la ZAD n’est pas un campement de squatteurs et squatteuses activistes, mais que 270 hectares de terres sont occupées et cultivées durablement, que ce soit en maraîchage, apiculture, céréales ou élevage, sans compter les projets de transformation annexes comme la meunerie, les deux boulangeries ou la conserverie. De même, les occupant·es ont mis en place un journal hebdomadaire, une bibliothèque, un studio hip-hop, une radio, des cours de danse ou d’escalade, un atelier-garage, etc. Une vie diverse avec des projets sociaux et une autonomie qui se construit au quotidien.

Par ailleurs, le mouvement prend en charge lui-même ses conflits internes, puisqu’on est dans une zone où la police ne rentre plus et où les institutions étatiques n’ont plus d’emprise. Bref, depuis cinq ans, les gens construisent en dur – on dénombre environ soixante-dix lieux de vie sur la ZAD –, et on peut aisément dire que certain·es occupant·es sont devenu·es aussi des habitant·es « historiques ».

En dépit de la diversité militante du mouvement, comment cette vision commune de l’avenir de la ZAD a été collectivement élaborée ? Comment se projeter dans le futur quand on est perpétuellement menacé·e d’expulsion ?

Les débats internes autour de l’avenir de la ZAD ont débuté dès 2014 pour éviter toute division après un éventuel abandon du projet, ou que chacun·e se retrouve à négocier ses droits seul·e dans son coin. Ce n’était pas facile, car nous partions d’angoisses en miroir. Pour les « historiques », les occupant·es ont pu apparaître comme des militant·es qui arrivaient avec de grandes ambitions révolutionnaires, qui sont opposé·es à l’élevage ou à la mécanisation, qui construisent un peu partout sur la zone. Ils se demandaient donc s’ils auraient encore leur place dans cette ZAD de demain. À l’inverse, pour nombre d’occupant·es, la victoire pouvait signifier qu’ils deviendraient de facto inutiles. Leur expulsion serait en quelque sorte synonyme d’une « normalisation » de la ZAD.

Les discussions sont parties de cette défiance mutuelle de se faire exclure par l’autre. Les échanges ont été extrêmement lents et ont abouti à une déclaration commune en six points [6. « Parce ce qu’il n’y aura pas d’aéroport – Texte dit “Les 6 points pour l’avenir de la ZAD” ». ] dont l’énoncé pourrait se résumer ainsi : au lendemain de l’abandon du projet, il faut que les « historiques » (habitant·es, locataires, propriétaires) puissent recouvrer leurs droits, mais aussi que toutes celles et ceux qui ont défendu ce territoire, qui sont venu·es occuper, puissent rester ici s’ils ou elles le désirent, et ne pas être expulsé·es.

La déclaration stipule ensuite que toutes les terres agricoles de la ZAD, notamment celles appartenant à Vinci, seront redistribuées et gérées par le mouvement de lutte. Ces terres ne doivent pas servir à l’agrandissement d’exploitations agricoles préexistantes, mais aller à de nouvelles installations de paysan·nes (conventionnelles ou hors-cadre). Cela va être un vrai combat politique, mais depuis des années, les paysan·nes de Copain ont annoncé que si le projet est abandonné, les agriculteurs et agricultrices qui ont accepté de négocier avec Vinci ne seront plus légitimes à retrouver leurs terres.

Une autre donnée importante des six points, c’est la préservation des formes d’activités, d’organisations collectives, et d’habitats qui se sont mises en place au fil des années sur la ZAD : toute cette vie qui fait la singularité de ce territoire. En effet, l’abandon du projet ne doit pas signifier la fin des expériences politiques et sociales sur la ZAD, car nombre d’opposant·es, y compris celles et ceux de l’Acipa, qui au début n’étaient centré·es que sur l’arrêt de l’aéroport, ont envie de prolonger cette aventure collective.

Nous avons vécu depuis cinq ans dans une temporalité de combat et d’urgence où l’on pouvait se faire expulser dans la semaine comme dans six mois. Mais l’an dernier, au moment où la probabilité d’expulsion était la plus forte, une « Abracadabois » – une sorte d’école du bois – s’est mise en place et s’est penchée très sérieusement sur l’entretien des forêts et des haies de la ZAD dans les cent ans à venir : « le temps des arbres ».

Nous nous sommes rendu compte qu’en tant qu’« enfants du XXIe siècle », et contrairement aux sociétés paysannes, nous ne nous posions quasiment jamais la question de l’au-delà de notre propre existence, tellement nous sommes dans l’immédiateté. Dans une zone soumise à la perpétuelle précarité et à la menace de se faire expulser sur-le-champ, nous avons alors paradoxalement redécouvert la possibilité de se projeter dans le futur, et même au-delà de nous-mêmes.

Comment cette future ZAD pourrait-elle se concrétiser ? Quels compromis implique-t-elle ?

Pour les plus ancien·nes du mouvement anti-aéroport, la perspective d’un bail emphytéotique [7. Bail de très longue durée, d’au moins dix-huit ans et d’au plus quatre-vingt dix-neuf ans.] géré par une structure collective autonome, un peu comme le modèle élaboré après la victoire de la lutte du Larzac dans les années 1980, est une idée stimulante. Mais nous allons nous retrouver à devoir asseoir la légitimité de l’avenir de la ZAD avec un gouvernement beaucoup plus hostile et réticent que celui de François Mitterrand en 1981. Quand les militant·es du Larzac ont négocié leur bail, ils avaient en face des politicien·nes dont beaucoup avait soutenu de près ou de loin le mouvement. Ce que représente aujourd’hui la ZAD de Notre-Dame-des-Landes en termes d’affront symbolique pour l’État français est ici totalement différent.

Ce qui est certain, c’est que si d’ici les jours qui viennent, le gouvernement annonce l’abandon du projet, nous entrons dans une nouvelle phase de lutte. Et on espère ne pas l’entamer seulement en tant qu’occupant·es, mais avec toute la diversité des composantes du mouvement. Nous sommes donc à un moment charnière. Soit nous allons vers une défense de la ZAD contre le démarrage des travaux, avec un niveau de désabusement et de colère jamais inégalés, soit, si c’est l’abandon, nous nous apprêtons à vivre une expérience assez inédite : celle de penser l’autogestion d’un territoire à grande échelle. Avec l’enjeu de conserver la forme la plus protectrice pour toutes celles et ceux qui habitent la ZAD, entre certain·es qui ont besoin de stabilité voire de légitimité, et d’autres qui aspirent à plus de liberté et d’autonomie.

Ce qui a fait la beauté de l’expérience de la ZAD depuis des années, c’est que des individus arrivent à produire, à vivre, à s’organiser selon des manières qui n’auraient jamais été permises ailleurs. Aujourd’hui, si tu veux faire de la charpente, de l’agriculture, organiser un concert, il te faut passer par un tel nombre de contraintes et de normes, par tellement de critères aseptisants, marchands et sécuritaires, que cela finit par t’écœurer et te décourager. Mais sur la ZAD, un tas de personnes se sont réappropriées ces activités, car tout d’un coup, il y avait la possibilité de les faire librement, collectivement et selon d’autres principes.

Si la ZAD est libérée demain, ce n’est pas pour se retrouver sous les affres de cette normalisation. La zone restera en combat. Quelles rapports de force et formes de négociation seront possibles ? Est-ce que cela va se faire sous la forme d’un bail, d’une contractualisation ? Quel temps cela va-t-il prendre ? Qu’est-ce que nous allons gagner en termes d’autonomie ? Qu’allons-nous perdre ? Parviendrons-nous à nous maintenir ensemble ? Tout cela reste une inconnue, même si nous avons tracé collectivement une ligne de principes. Et ce ne sera qu’une succession de paris à la fois excitants et périlleux. Nous savons où nous voulons aller, mais le chemin à trouver pour y parvenir ensemble, pour que ça réussisse sans perdre le sens de la ZAD en route est loin d’être gagné.

Les deux médiateurs et la médiatrice ont plaidé pour une évacuation de la ZAD, abandon du projet ou non. Alors que la « loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme » est entrée en vigueur il y a deux mois, inscrivant dans le marbre l’état d’urgence [8. À ce propos, voir « Depuis l’état d’urgence, il est devenu normal d’aller en prison pour ce qu’on pourrait faire, et non pour ce qu’on a fait ».], n’existe-t-il pas pour les « zadistes » une menace de répression policière et judiciaire de grande ampleur ?

Nous avons la chance de vivre dans un territoire où la police ne rentre pas et nous sommes dans une lutte où il existe une entente dans le mouvement pour assumer publiquement des formes d’illégalismes (comme semer des terres ou construire des hangars, ce que la préfecture interdit formellement) au sein d’une enveloppe protectrice qui nous a relativement protégé·es des affres de la répression. De nouveaux modèles répressifs autour de la lutte contre l’aéroport ont tout de même été expérimentés. La manifestation du 22 février 2014 à Nantes a été un tournant, car c’était une des premières fois où, sur la simple base d’images vidéo, on arrêtait quelques semaines plus tard dans la rue ou dans leur domicile des militant·es pour « violence sur agent dépositaire de l’autorité publique » ou « participation à un attroupement armé ».

Nous ne sommes cependant pas au même niveau que le mouvement de lutte No TAV au Val de Suse [9. À propos de la lutte No TAV en Italie, lire « Les Libres Républiques » par le collectif Mauvaise Troupe sur le site de Jef Klak.], où les militant·es croulent sous une pluie de procès et de peines de prison. Mais le rapport de force institué par le mouvement anti-aéroport et le niveau d’insolence face au pouvoir peuvent laisser imaginer un certain ressentiment chez les forces de l’ordre et l’État, désirant se venger avec des arrestations ciblées… C’est en ce sens que, pour les occupant·es, la question de l’amnistie pour tout·es est centrale dans les discussions. Les procédures judiciaires en cours, les peines de prison, les interdictions de territoire, le fichage des militant·es anti-aéroport, tout cela doit être levé avec l’abandon du projet.

Au-delà de cette question répressive, et si l’on pousse la réflexion plus loin au sujet de cette lutte, nous avons remarqué que l’État sait gérer une mobilisation de masse ou des groupes de personnes quand ils se placent uniquement dans la confrontation physique. Mais ici, le pouvoir a été dépassé par la conjonction entre un mouvement populaire et des gens prêts à mettre leur corps en jeu dans la confrontation. Cela dit beaucoup sur les possibilités politiques encore ouvertes dans nos sociétés. L’État ne sait pas gérer des individus qui osent résister physiquement tout en étant reconnus comme légitimes dans leurs actions et soutenus massivement.

Comment faire pour que le mouvement ne s’épuise pas et reste combatif ? Comment éviter que la ZAD de Notre-Dame-des-Landes ne s’enferme sur elle-même suite à un éventuel abandon du projet ?

Un élément assez nouveau pour la lutte anti-aéroport est apparu au printemps 2016 lors du mouvement contre la loi Travail. Nous nous sommes retrouvé·es dans les rues de Nantes, mais aussi à la raffinerie de Donges, un bastion du syndicalisme local. Nous avons donc durant ce mouvement rencontré des lycéen·nes, des étudiant·es, mais aussi des syndicalistes avec qui nous avons énormément échangé lors des grèves et des blocages.

À l’époque, un texte public des syndicalistes CGT de Vinci avait annoncé sans ambages : « Nous ne sommes pas des mercenaires, nous ne participerons pas à ce projet d’aéroport. Nous ne voulons pas travailler à n’importe quel prix et pour n’importe quel projet. » Cette déclaration a eu une grande résonance dans les sphères syndicalistes, car il est à contre-courant d’un certain discours productiviste de la CGT. Durant les manifestations, nous avons par ailleurs découvert plein de complices parmi les syndicalistes de Nantes Métropole, malgré le discours officiel des autorités locales selon lequel les « zadistes » étaient les grands responsables des émeutes urbaines en marge des défilés contre la loi Travail.

Une nouvelle composante au sein de la lutte anti-aéroport s’est ainsi formée : un collectif inter-syndical composé de la CGT, de Solidaires ou encore de la CNT qui s’engagent aux côtés du mouvement. Pour ces salarié·es syndiqué·es, ce projet est absurde d’un point de vue social et en termes d’emplois. Mais ce qui les intéressent aussi, c’est qu’il y a des individus qui reprennent leur vie en main sur la ZAD, c’est-à-dire qui se posent la question de comment on pourrait produire, vivre, travailler, habiter autrement. Des questions qui selon elles et eux, doivent être réinsufflées au sein des entreprises. Depuis le printemps 2016, de nombreuses sections syndicales locales voient donc la ZAD d’un bon œil, car elle propose un nouvel imaginaire en termes d’expérimentations sociales et de rapport au travail, mais aussi parce que nous sommes une lutte qui a réussi à plusieurs reprises à établir un certain rapport de force victorieux face au pouvoir.

Suite à ces rencontres, des sections syndicales sont venues sur la ZAD, pour organiser un repas à la ferme de Bellevue, ou un banquet à l’auberge des Q de plombs. Untel qui fait de la cartographie dans son travail s’est retrouvé impliqué dans le groupe Carto du mouvement. Un autre qui est bibliothécaire syndiqué, a travaillé au recensement des ouvrages de la bibliothèque du Taslu sur la ZAD.

Afin de prolonger ces alliances, un réseau de ravitaillement des luttes du Pays Nantais et nommé « les Cagettes Déter » a été mis sur pied [10. Voir zad.nadir.org/IMG/pdf/cagette_deter.pdf.]. Le but est de reprendre un peu la tradition des paysans-travailleurs de 1968 [11. En mai 1968, des paysan·nes nantais·e sont venu·es soutenir les ouvrier·es en lutte de la région en apportant des vivres au sein des usines occupées. Sous la houlette de Bernard Lambert, un paysan syndicaliste qui sera plus tard à l’origine de la Confédération paysanne, ces agriculteurs et agricultrices militant·es se définissent alors comme des paysans-travailleurs pleinement ancré·es dans la lutte des classes. ] en soutenant avec de l’alimentation produite sur la ZAD et dans les fermes du coin les luttes de la région. Par exemple, dès cet automne, suite à une grève des postier·es de Saint Herblain, nous sommes arrivé·es avec des paniers de légumes et de viande, du pain, du cidre, etc. Un ravitaillement logistique qui a servi d’outil de rencontre, puisque par la suite, des paysan·nes sont venu·es en solidarité bloquer des bureaux de poste avec leur tracteur.

Alors, évidemment, le danger existe que la ZAD devienne une sorte de territoire écolo-alternatif avec quelques projets agricoles locaux, un ghetto pour militant·es chevronné·es… et que ça se referme un peu. Mais on peut aussi faire confiance à des actions comme les Cagettes Déter ou celles qui en ce moment voient nombre d’occupant.e.s de la ZAD participer à l’occupation de l’université de Nantes pour héberger des migrant·es. Nous restons vigilant·es pour que la ZAD demeure un grenier de luttes, une zone la plus circulante et ouverte possible, pour que les liens entre occupant·es, paysan·nes, habitant·es, militant·es associatif·ves et syndicalistes perdurent.

Depuis le mouvement CPE en 2006, il n’y a pas eu de victoire politique suite à une grande lutte populaire. Et nous avons aujourd’hui besoin d’une victoire, car elle peut en permettre d’autres. D’ailleurs, le 10 février prochain, date de la fin de validité de la Déclaration d’utilité publique du projet d’aéroport, nous donnons rendez-vous sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, soit pour fêter l’abandon du projet, soit pour réaffirmer que nous sommes toujours en lutte. Des paysan·nes d’ici ont déjà mentionné l’idée, si l’on gagnait, d’organiser directement un convoi pour la lutte anti-nucléaire de Bure.

by Mickaël Correia | 14 novembre 2017 | Bout d’ficelle, Le lundi au soleil, Terrains vagues

Dessins de Florent Grouazel

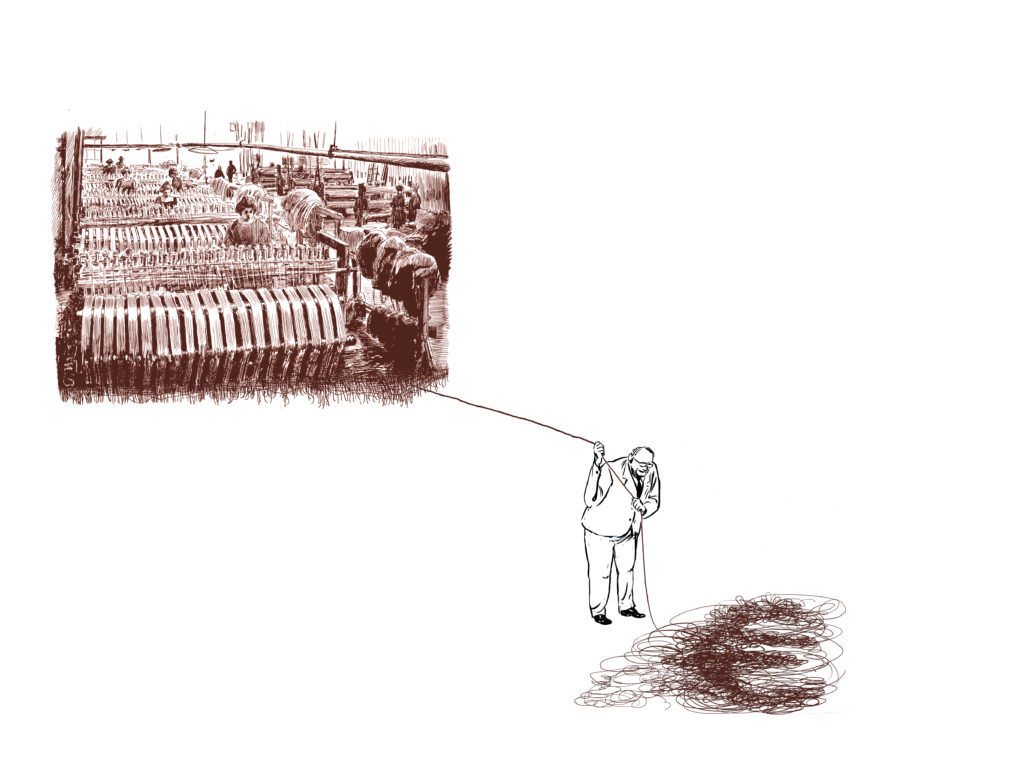

À Roubaix, la zone de l’Union est l’ancien « cœur battant » de l’industrie textile française du XXe siècle. Grèves dans les usines, syndicalisme ouvrier, main-d’œuvre immigrée mais aussi restructurations et délocalisations ont animé ce quartier industriel et populaire jusqu’à ce qu’il devienne au début des années 2000 une des plus grandes friches industrielles du pays. Depuis maintenant près de dix ans, les élus et acteurs économiques locaux ont lancé un vaste chantier de réhabilitation de l’Union pour que la zone devienne à terme un pôle de compétitivité et d’innovation industrielle au service de la métropole lilloise. Symbole de ce projet titanesque, le Centre européen des textiles innovants, qui réunit start-ups, entreprises familiales et laboratoires de recherche, se veut le fer de lance de la future révolution textile. Entre projet de rénovation urbaine, relégation des ancien·nes ouvrier·es du textile et économie de l’innovation, reportage en quatre actes, quatre espaces, sur la friche de l’Union.

Ce texte est issu du deuxième numéro de Jef Klak, « Bout d’ficelle », traitant du textile, de la mode et des identités de genre, et encore disponible en librairie.

Télécharger l’article en PDF.

À mon arrivée à la Maison de l’Union, Julie Lattès, communicante pour la Société d’économie mixte (SEM) Ville Renouvelée, propose que nous nous attablions au-dessus d’une vaste maquette de présentation toute en diodes lumineuses et cubes anonymes. Vague fantasme démiurgique, cette dernière permet d’arpenter les 80 hectares de la zone de l’Union, une immense friche industrielle, à cheval entre Roubaix, Tourcoing et Wattrelos, au nord de Lille. La SEM Ville Renouvelée a jusqu’à 2022 pour mener à terme un des plus importants projets de renouvellement urbain français dans le cadre de partenariats publics-privés largement financés par Lille Métropole . « Dès 1993, l’Union est appréhendée par les élus locaux comme un futur pôle d’excellence métropolitain, commente Julie Lattès. L’Établissement public foncier du Nord-Pas-de-Calais a alors commencé à racheter les terrains et les bâtiments désertés. En 2004, le projet urbanistique est défini par le cabinet Reichen et Robert & associés [2. Agence d’architectes et d’urbanistes spécialisée dans la réhabilitation du patrimoine industriel. La Grande Halle de la Villette et le Pavillon de l’Arsenal à Paris ou encore les docks Vauban du Havre font partie de leurs réalisations. Le cabinet a remporté en 2005 le Grand Prix de l’urbanisme.]. La zone sera réaménagée en différents secteurs qui accueilleront deux filières d’excellence : les textiles innovants ainsi que l’image. Mais il est prévu également un éco-quartier, un espace vert, du logement social. »

Pour écouter ce discours policé, il a fallu d’abord slalomer entre d’énormes gaines électriques orange, qui tentent vainement d’égayer des trottoirs encore mal dégrossis. Puis marcher longuement, accolés à ces panneaux aux sourires peroxydés vantant des projets immobiliers. Tout autour, des grues structurent en horizontales un ciel minéral. Et le vacarme étouffé des chantiers marteaux-piquants. « Pendant près d’un siècle, la filature de coton Vanoutryve et le Peignage de La Tossée étaient les deux grandes usines textiles phares de cette zone. Mais les crises pétrolières et la mondialisation ont progressivement transformé l’Union en vaste friche à partir des années 1990. Le chantier en cours veut conjuguer la recherche de l’innovation, la préservation de l’héritage industriel et les principes d’un développement plus durable », résume brièvement Julie Lattès.

ACTE I

La Maison de l’Union

« Faire du blé sur les friches »

Filature, peignage… Ces mots résonnent intensément dans la région. Dès le début du XXe siècle, l’agglomération de Roubaix-Tourcoing est devenue une capitale mondiale du textile, avec plus de 110 000 salarié·es embauché·es dans le secteur. La zone de l’Union est alors le poumon de la Manchester française : inaugurés au XIXe siècle, le canal de Roubaix et le chemin de fer qui la traversent accélèrent l’industrialisation de ce territoire encore rural. En 1870 s’ouvre le premier atelier de traitement de la laine à La Tossée, et trois ans plus tard, la filature de coton Vanoutryve voit le jour.