by Mickaël Correia | 15 janvier 2017 | Contrôle continu, Dé-colonialités

Le collectif Angles Morts milite autour des questions de la justice, de l’enfermement et des méthodes policières. Il est également coordinateur du livre Permis de Tuer – Chronique de l’impunité policière. Septembre 2014. Éditions Syllepse.

10 à 15 morts. C’est le nombre moyen de décès (connus publiquement) causés dans le cadre d’une intervention de police en France chaque année. Un profil-type des individus victimes de la répression policière se dégage sans appel : un jeune homme des quartiers populaires, d’origine maghrébine ou subsaharienne. L’actuelle affaire Adama Traoré, mort cet été dans un commissariat, ou la relaxe en juin 2016 des policiers inculpés dans la mort de Zyed Benna et de Bouna Traoré ont démontré que les forces de police bénéficient d’une injustifiable impunité judiciaire. Pour comprendre la production et le maintien de ces violences, Rachida Brahim, sociologue au Lames (Laboratoire méditerranéen de sociologie de l’université d’Aix-Marseille), a étudié la dénonciation et le traitement des crimes racistes entre les années 1970 et fin 1990.

Télécharger l’entretien en PDF.

Qu’est-ce qui t’a amenée à effectuer une thèse sur les crimes racistes entre les années 1970 et 1990 ?

J’ai eu l’occasion de travailler dans le secteur associatif à Marseille, notamment avec des personnes issues de l’immigration maghrébine et engagées sur la question de la mémoire ou des luttes de l’immigration. Parmi les sujets évoqués, celui des crimes racistes revenait régulièrement. Les militants faisaient référence à « la flambée raciste » ou « l’été rouge » de Marseille, selon les termes employés par Yvan Gastaut et Gérard Noiriel[2. Yvan Gastaut, « La flambée raciste de 1973 en France », Revue européenne de migrations internationales, no 2, 1993, p. 61-75 ; Gérard Noiriel, Immigration, antisémitisme et racisme en France: XIXe-XXe siècle discours publics, humiliations privées, Pluriel, Paris: Hachette littératures, 2007.]. Il s’agit d’une série de violences entre août et décembre 1973, après le meurtre d’un chauffeur de tramway par un passager pris d’un accès de démence. Le passager en question était un immigré algérien.

Durant les quatre mois qui ont suivi ce drame, des expéditions punitives et des agressions ont systématiquement ciblé des migrants maghrébins[3. Voir Mathieu Léonard, « 1973 : un été raciste », CQFD no 115 (octobre 2013).]. Les militants associatifs évoquaient également des affaires datant d’après cette série de violences, au cours des années 1970, 80 ou 90. Par-delà la régularité des faits mentionnés, j’ai été frappée par le sentiment d’injustice qui accompagnait les propos. Le constat partagé était celui d’une forme d’impunité dans les affaires de crimes racistes. Je voulais en savoir davantage sur les violences de ce type, mais je tenais aussi à objectiver ce sentiment d’injustice, à revenir sur les faits pour rendre compte de sa matérialité. J’ai donc étudié cette période de trente ans en essayant de mettre en évidence le contexte dans lequel ces violences ont eu lieu et la manière dont elles ont été traitées par le système pénal, et plus largement au sein des arènes politiques et législatives.

Comment produire aujourd’hui des connaissances sur les crimes racistes en France ?

La première difficulté est celle des sources. Les données les plus accessibles sur les crimes racistes ont été compilées par les associations engagées sur la question. La presse constitue également une importante ressource. Du côté institutionnel, c’est plus compliqué. Certaines archives publiques sont soumises à des délais de communicabilité, par exemple celles de la police et de la justice. Cela peut aller de 25 à 100 ans, et les demandes de dérogation ne sont pas toujours acceptées. Enfin, pour ce qui est des statistiques, il est difficile d’avoir une idée précise de ce que représentent les crimes racistes. Depuis 1990, la Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH) recense les actes et menaces racistes, mais elle réalise ses statistiques en se fondant uniquement sur les sources du ministère de l’Intérieur. Or, il y a le risque de sous déclaration, et ce qui est perçu comme un acte raciste par les membres du groupe visé n’est pas forcément catégorisé comme tel par les institutions qui prennent en charge ces violences.

La seconde difficulté réside dans le choix des concepts appropriés. Le racisme est une notion qui désigne une conséquence, un phénomène qui se manifeste dans une société donnée, mais il ne s’agit pas d’un concept opératoire. C’est un terme qui ne montre rien de la chaîne de causalité et de la complexité des interactions dans lesquelles il s’inscrit. Je crois même qu’il tend à occulter la construction politique et sociale qui conduit aux violences raciales. Depuis une vingtaine d’années, les recherches menées dans le monde anglo-saxon sur les théories de l’ethnicité ont amené un renouvellement des réflexions françaises sur la question. Comme le genre et la classe, l’ethnicité fait partie des principaux critères de classement qui, au sein d’une société, permettent de différencier et de hiérarchiser les groupes sociaux. Ce sont ces mêmes critères qui entraînent une inégalité de traitement dans différentes sphères du monde social, en matière de logement, d’éducation, de santé ou encore de travail. Cela implique que la catégorisation des individus selon des critères ethniques précède le racisme qui peut se manifester à l’échelle individuelle sous forme de sentiments ou d’actions. Autrement dit, la construction de la race précède le racisme.

Un des débats majeurs qui entoure encore la question consiste précisément à savoir s’il vaut mieux parler d’ethnicité ou de race. Ces termes sont des concepts opératoires dans le champ scientifique, et ils font partie intégrante des « savoirs assujettis » pour reprendre l’expression de Foucault, mais ils peuvent avoir de tout autres signification et fonction lorsqu’ils entrent dans des sphères différentes, notamment dans celle du politique. C’est surtout le cas pour le terme race. Ce sont donc des termes très exigeants, qui demandent à chaque fois que l’on précise notre pensée. Et il faut toujours expliquer que l’on parle bien exclusivement d’une construction sociale que l’on réprouve et non de caractéristiques auxquelles on donnerait soi-même une essence ou une réalité biologique.

Pour certains, l’ethnicité renvoie à la dimension culturelle de l’identité, alors que la race désigne des phénotypes et un supposé ancrage génétique. Pour d’autres, l’ethnicité sert de terme socialement acceptable pour parler de race. Il présente l’avantage de ne pas reprendre à son compte le terme de race, c’est-à-dire de ne pas faire exister la notion, et par extension le phénomène, que l’on tente précisément de déconstruire. Personnellement, je crois que pour s’y retrouver, il vaut mieux partir des critères concrets à partir desquels les différences sont construites, qu’il s’agisse de la forme de votre visage, de votre nationalité, de vos origines, de votre religion ou de votre culture. Il me semble que ces marqueurs jouent la même fonction que les critères strictement biologiques, qui étaient retenus durant la période coloniale par exemple. Ils recréent la race, ils participent à stratifier la société, ils érigent des barrières entre les groupes et stipulent que les différences entre ces groupes sont irréductibles. Qu’on le veuille ou non, cela ressemble bien à des catégories raciales – quand bien même la race aurait changé de forme. C’est un constat amer : je dois avouer que j’ai moi-même parfois encore du mal à l’admettre, disons à le digérer. Je constate aussi que j’ai réglé la question du mot approprié en employant les termes ethnicité ou catégorisation ethnique comme des synonymes aux expressions utilisant le terme race.

Comment définis-tu le processus de racialisation, concept que tu as mobilisé dans le cadre de tes recherches ?

On retrouve le même débat ici, certains parlent d’ethnicisation, d’autres de racialisation. Restons sur ce second terme. Cette recherche a entre autres permis de préciser ce que représentait la racialisation dans le contexte français. Elle désigne le processus par lequel les catégorisations ethniques sont produites et maintenues par-delà leur dénonciation. Différentes phases composent ce processus. Il faut prendre en compte la manière dont les catégories sont construites, la manière dont elles affectent les relations interpersonnelles, mais également la manière dont elles se perpétuent.

Le premier acte se déroule à l’échelle institutionnelle. Le fait de catégoriser des individus selon des critères ethniques est une opération inhérente à l’action des pouvoirs publics. Cela passe entre autres par l’édiction de décrets, de lois et de politiques spécifiques. C’est une opération à la fois macrosociale et exogène qui implique non seulement une assignation identitaire, mais également la création de frontières invisibles entre les groupes sociaux. La force de cette catégorisation réside dans le fait que des valeurs négatives sont associées aux critères que représentent les traits physiques ou culturels, la nationalité, les origines ou la religion d’une personne. Ces critères agissent alors comme des stigmates qui vont non seulement différencier, mais également inférioriser les membres du groupe concerné.

En ce qui concerne le sujet que je traite, je me suis intéressé à deux figures stigmatiques de l’homme arabe : celle du « travailleur arabe » dans les années 1970 puis celle du « jeune de banlieue » dans les années 1980-90. Dans un contexte de crise économique et de restriction de l’immigration, les premiers ont été perçus à travers l’insalubrité de leur logement, leur propension à la criminalité ou encore leurs capacités à troubler l’ordre public. Dans un contexte de développement des grands ensembles et de constante hausse du chômage, les seconds ont hérité des stigmates des pères. Ils ont, par ailleurs, régulièrement été présentés comme des délinquants, des jeunes assistés ou inadaptés, sachant que les médias ont tenu une place décisive dans le renforcement des catégorisations ethniques.

Le deuxième acte de la racialisation se joue à l’échelle interpersonnelle. Le fait de catégoriser des individus selon des critères ethniques peut entraîner des inégalités, des discriminations, mais aussi des violences physiques à l’encontre des membres du groupe minorisé. En raison du stigmate assigné, ces derniers constituent des cibles potentielles, plus ou moins exposées en fonction du type d’interactions et des tensions nationales ou internationales liées au contexte économique, social ou politique. La série de crimes racistes à Marseille en 1973, l’affaire du Bordeaux-Vintimille en 1983 ou encore celle d’Ibrahim Ali en 1995 sont, à des degrés variés, des exemples caractéristiques de ce type de violences.

Le dernier aspect du processus est le plus difficile à circonscrire. Toute la question est de savoir où s’arrête la racialisation. J’ai cherché la réponse en regardant de plus près ce qui se passait une fois que le groupe concerné dénonçait la violence spécifique dont il faisait l’objet. Je me suis donc intéressée à la manière dont les crimes racistes étaient régulés par les pouvoirs publics. En l’occurrence, durant la période étudiée, le crime raciste n’est pas une catégorie juridique ; par conséquent, les procès portent sur l’infraction retenue, mais pas sur le caractère raciste ou non de l’acte. C’est ce qui explique en grande partie le sentiment d’injustice des membres du groupe concerné par ce type de violence. Lorsqu’on écoute les personnes qui ont dénoncé ces violences, des crimes de 1973 à la récente affaire Adama Traoré par exemple, il y a un même leitmotiv : la race tue deux fois. Une première fois en raison de la violence induite par la catégorisation, et une deuxième fois en raison du traitement de cette violence qui, loin de prendre en compte la catégorisation ethnique et ses effets, va la maintenir en l’occultant. On rejoint ici la notion de racisme systémique et structurel : c’est le système, l’organisation et les règles mêmes d’une société qui contribuent à la production des inégalités et des violences corollaires, par-delà leur dénonciation.

Ton enquête démarre au début des années 1970, qui a vu naître les premières luttes dénonçant les crimes racistes à l’encontre des Maghrébins. À travers ces luttes, on voit poindre une question centrale : comment définir un crime raciste ?

C’est là tout le débat. Durant les trente ans sur lesquels porte cette recherche, les parlementaires ont régulièrement déclaré qu’il était impossible de définir le mobile raciste et par extension le crime raciste. Du côté militant, dès les années 1970, le Mouvement des travailleurs arabes (MTA) s’est impliqué dans une lutte sociale pour l’amélioration des conditions de logement, de travail et de séjour des immigrés[4. Abdellali Hajjat, « L’expérience politique du Mouvement des travailleurs arabes », Contretemps, no 16, mai 2006, p. 76-85.]. Parallèlement, les crimes racistes ont connu une forte politisation : le seul fait que la victime soit un « Arabe » pouvait suffire à qualifier le crime de raciste et à lancer une mobilisation. De manière plus générale, lorsqu’on observe les faits de ce type qui ont été dénoncés durant les trente ou quarante dernières années, on constate que, pour les membres du groupe concerné, un crime raciste est une violence spécifiquement dirigée vers une personne en raison de son appartenance à un groupe racialisé. C’est la définition qui a globalement été retenue par les pays qui emploient l’expression « crime de haine ».

La notion est apparue dans les années 1980 aux États-Unis avant d’être introduite en Europe dans le courant des années 1990. Il s’agit plus d’un concept que d’une catégorie juridique bénéficiant d’une stricte définition légale. Son champ d’application varie selon les pays, mais dans l’ensemble, les crimes de haine désignent les violences commises en raison d’un mobile discriminatoire. Ils peuvent couvrir toutes les infractions pénales prenant pour cible des biens ou des personnes en raison de leur appartenance à un groupe minorisé selon des critères d’ethnicité, de religion, de nationalité, d’âge, de genre, en fonction de leur identité sexuelle ou en raison d’un handicap. La particularité des crimes de haine tient au fait que leur impact dépasse les individus pour toucher les membres de groupe qui partage la même identité sociale. Dans ce type de violence, l’auteur des faits a choisi sa cible en raison de l’hostilité qu’il éprouve envers le groupe auquel elle appartient. On parle dans ce cas de traumatisme indirect ou de « victime collective », car à travers l’individu touché par l’infraction, c’est toute une communauté qui est en réalité visée.

On a parlé alors de l’émergence du « mouvement immigré », comment est-il intimement lié au processus de racialisation ?

Le mouvement immigré, ce que l’on nomme également « luttes de l’immigration », désigne les mobilisations menées par les immigrés postcoloniaux, mais il peut aussi intégrer les luttes conduites par leurs descendants. C’est un abus de langage dans la mesure où ces derniers sont nés en France. À proprement parler, il serait plus juste d’évoquer un mouvement des racialisés, mais la catégorie « immigrée » est de loin celle qui a dominé en France. Beaucoup de militants parlent « des luttes de l’immigration et des quartiers populaires », ce qui me semble une formule déjà plus adaptée. Les recherches étasuniennes traitent de cette question en parlant d’« ethnicité mobilisationniste ». Les théories qui s’y rattachent envisagent l’ethnicité comme une ressource, un élément fédérateur qui est réapproprié et mobilisé dans la perspective d’une lutte sociale, dans le but d’accéder à davantage de biens ou de pouvoir.

Ces luttes sont intimement liées au processus de racialisation, parce qu’elles passent par une politisation des différentes formes de violences induites par les catégorisations ethniques. En France, il s’agit d’un mouvement fragmentaire qui a été conduit par différentes générations, au sens social du terme : la génération des « travailleurs arabes » dans les années 1970, puis la « seconde génération » dans les années 1980-90, avec tout ce que cette expression a d’illusoire. Les actions collectives menées par ces deux générations ont pris des formes très variées et s’inscrivent dans des contextes différents. Cela étant, l’objet des luttes est resté sensiblement identique au cours de ces trente ans : protester contre les inégalités en dénonçant la manière dont le racisme imprègne les différentes sphères de la vie sociale, celle du droit au séjour, du travail, du logement, ou encore de la santé. La question des crimes racistes représente également un point de similitude entre ces différents mouvements. La dénonciation de ces violences et de leur traitement a été une constante au sein de ces mobilisations.

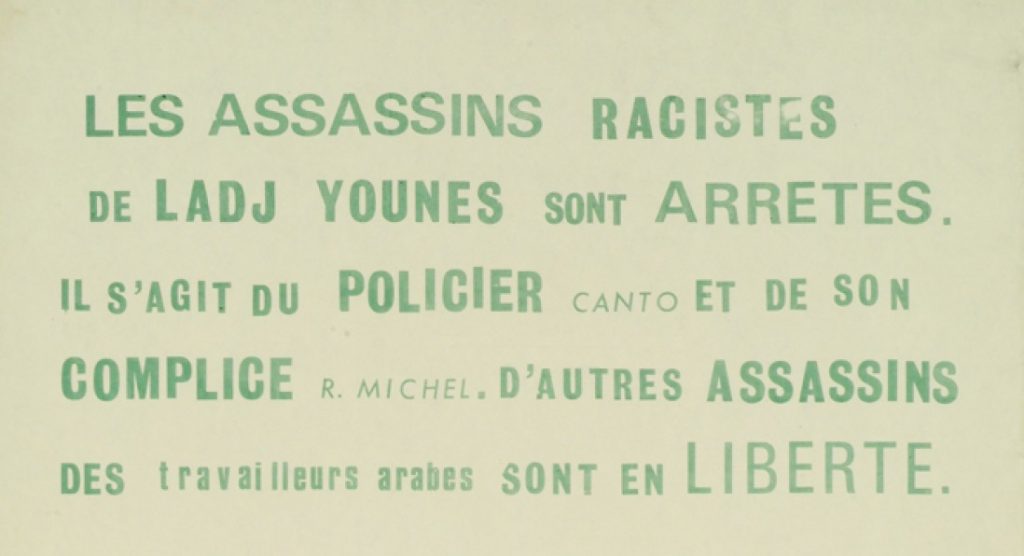

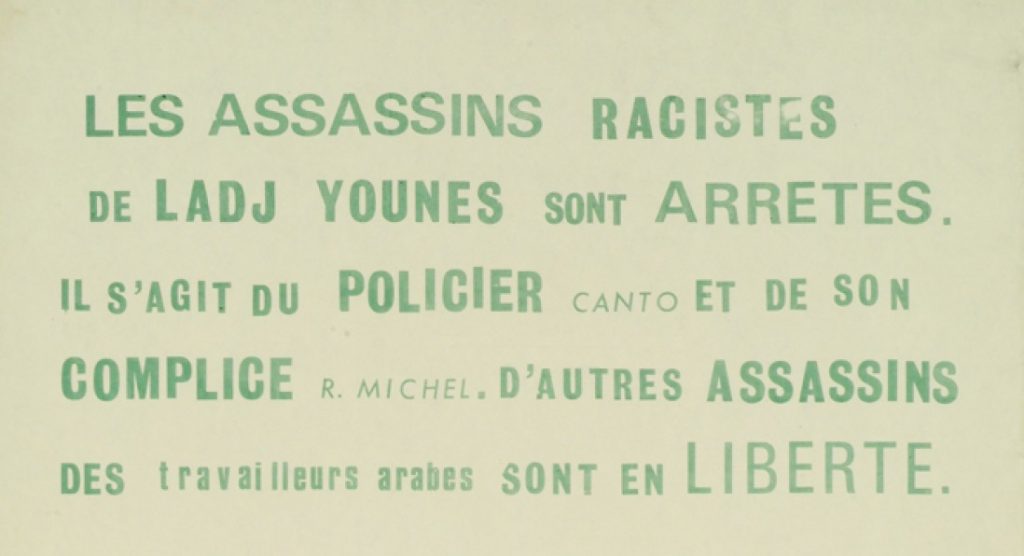

Dans les années 1970, l’identité ouvrière et le mythe du retour au pays ont permis de délimiter la génération des travailleurs arabes. À cette période, les militants du MTA se mobilisent systématiquement contre les crimes racistes qui symbolisent d’après eux la violence plus générale, et notamment sociale, à laquelle sont confrontés les immigrés. Par exemple, dans la semaine qui suit le meurtre du traminot à Marseille en août 1973, on dénombre six morts, à raison d’un mort par jour. Les agressions se poursuivent au cours des mois d’octobre et novembre. Elles atteignent un point culminant en décembre 1973, après le plastiquage du consulat d’Algérie qui fait quatre morts et 22 blessés. Ces violences ont fait de la région marseillaise l’épicentre de la lutte des travailleurs immigrés. Dès le mois de septembre, les militants du MTA ont mis en place des commissions d’enquête populaires pour élucider les crimes, des groupes d’autodéfense, et organisé des stages nationaux des travailleurs ou de la Gauche arabe, des manifestations. Ils ont également lancé une grève générale contre le racisme, amplement suivie par les travailleurs immigrés à l’échelle régionale.

Les années 1980-90 se distinguent par le fait que le travail ouvrier se raréfie et que l’idée d’un retour au pays est progressivement abandonnée. Les membres de la « seconde génération » sont donc nés sur le territoire français dans une période de développement des grands ensembles et de constant accroissement du chômage. Ces années sont davantage marquées par une concomitance des protestations spontanées et des actions concertées. On note d’une part un usage renouvelé de l’émeute comme moyen de contester l’ordre établi et d’intervenir dans le débat public. Ce terme a acquis une connotation péjorative pour certains, mais c’est un terme déjà employé sous l’Ancien Régime et qui désigne tout simplement un soulèvement populaire et spontané provoqué par une émotion collective. Les plus médiatisées ont eu lieu au début des années 1980 puis au début des années 1990, mais ce ne sont pas des cas isolés. Les crimes racistes, les violences policières dans les quartiers populaires, mais aussi les jugements prononcés à l’issue des procès, ont régulièrement constitué le point de départ de ces protestations.

On relève d’autre part l’existence de collectifs structurés qui ont employé un répertoire d’actions allant de la grève de la faim à l’occupation d’espaces, en passant par l’organisation de rencontres nationales, de concerts ou de marches. Dans cet ensemble, la Marche pour l’égalité et contre le racisme de 1983 est un des exemples les plus emblématiques de ce type de mobilisations. Après la Marche, les tentatives infructueuses de se fédérer à l’échelle nationale ont laissé la place à des structures qui se sont davantage concentrées sur l’action locale. La mort d’un habitant dans une cité a fréquemment donné lieu à l’organisation de marches silencieuses, à la création de comité de soutien ou d’associations.

Comment réagissent les acteurs étatiques face à ces violences racistes et ces mobilisations ? Pourquoi les parlementaires se refusent-ils à définir légalement un crime raciste ?

Entre les années 1970 et fin 1990, en ce qui concerne les crimes racistes, deux conceptions différentes d’un même phénomène ont coexisté. Pour les membres du groupe concerné, les crimes racistes constituaient une violence spécifique qui aurait mérité un aménagement des règles du droit. Pour les pouvoirs publics, il s’agissait d’une violence qui relevait du droit commun, c’est-à-dire des règles qui s’appliquent de la même manière à tous les citoyens – et il n’était pas envisageable de créer un droit particulier. Lorsqu’on étudie les débats parlementaires sur cette question, on constate que les parlementaires ont justifié le fait qu’il était impossible de créer une incrimination spécifique en se référant à la conception universaliste de la citoyenneté impliquant que le droit devait être le même pour tous.

Dans les faits, si la race tue deux fois, c’est parce qu’elle fait écho à un double mouvement porté par le droit et dans lequel les groupes minorisés sont enserrés. Le premier mouvement correspond au premier acte de la racialisation évoqué en amont. Il consiste à particulariser les individus en les catégorisant selon des critères ethniques. Cette action entraîne des inégalités de traitement, mais en raison de la stigmatisation inhérente, elle peut aussi induire des violences, des crimes racistes en l’occurrence. Le second mouvement réside au contraire dans le fait d’universaliser ces mêmes individus au moment précis où ils dénoncent la violence produite par le particularisme. Bref, cela revient à invoquer des règles communes pour des groupes qui ont auparavant été différenciés. Alors que la première violence trouve son origine dans le particularisme, la seconde réside dans le fait que ce même particularisme est ensuite occulté.

Concrètement, durant ces trente ans, alors que la question des crimes racistes a régulièrement atteint un haut degré de politisation, dans l’arène législative, un même débat a été reconduit au cours des trois principales lois portant sur la pénalisation du racisme. À chaque reprise, les parlementaires ont interrogé, puis rejeté la possibilité de définir le mobile raciste qui aurait permis de caractériser ces crimes. Par conséquent, la législation antiraciste s’est exclusivement intéressée à la répression de la parole raciste et des discriminations.

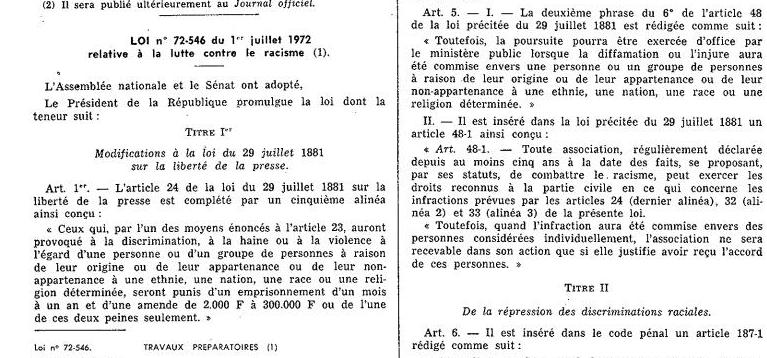

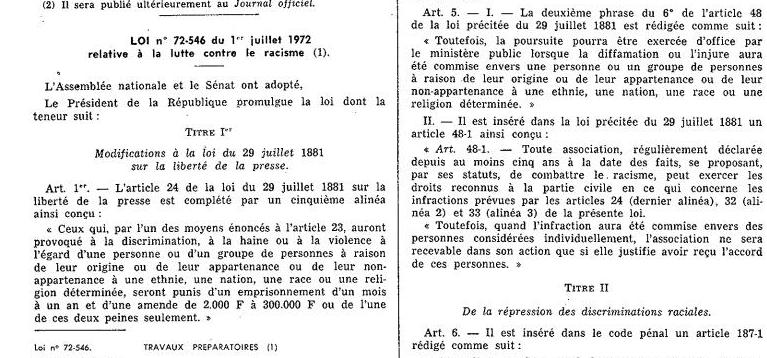

La « Loi relative à la lutte contre le racisme », promulguée le 1er juillet 1972 est considérée comme le socle de cette législation. Le Mrap et la Licra interpellaient le gouvernement depuis treize ans en faveur de sa mise en place. Elle porte sur les provocations à la haine raciale, les diffamations, les injures raciales et les actes de discrimination. Or, contrairement aux recommandations de l’ONU, elle ne prend pas en compte les agressions et homicides à caractère raciste. La question est totalement absente dans la sphère législative, comme dans celle du politique en général.

Pour ce qui est des années 1970, j’ai pu consulter les archives du Ministère de l’intérieur. Les dossiers conservés montrent que le gouvernement algérien répertoriait les violences prenant pour cible ses ressortissants et demandait régulièrement des informations au ministère de l’Intérieur français sur les circonstances des faits et leurs suites pénales. Les rapports dressés par les services de police, par les préfets, mais également par les agents ministériels en vue de répondre au gouvernement algérien nient systématiquement la présence de mobile raciste pour mettre au contraire en avant des affaires de vols, des rixes, des règlements de compte, des suicides ou des accidents.

À l’issue de la Marche de 1983, le gouvernement socialiste avait promis aux manifestants une nouvelle loi qui permettrait d’aggraver les peines dans les affaires de crimes racistes. Dans les faits, lors du vote de la loi de 1985 dé sur diverses dispositions d’ordre social, cette option a été écartée et remplacée par une mesure permettant à certaines associations de se porter partie civile dans les affaires d’homicides à caractère raciste. À travers cette loi, le mobile raciste est implicitement reconnu, mais il ne fait pas l’objet d’une définition. Un sénateur insiste notamment sur le fait que le mobile raciste représente une notion trop « vague », et par là impossible à admettre dans le Code pénal. Par conséquent, lors des procès, les conflits d’interprétation sur ce qui constitue ou non un crime raciste perdurent.

Au début des années 1990, plusieurs actes de violence racistes ébranlent à nouveau une partie de l’opinion. Différentes organisations se plaignent des insuffisances de la législation. Une nouvelle loi sur la question est alors négociée. Le mobile raciste constituait l’élément central de la proposition de loi initiale, il a une nouvelle fois été discuté, puis abandonné. La Loi Gayssot, votée le 13 juillet 1990, « tendant à réprimer tout acte raciste, antisémite ou xénophobe » renforce surtout les sanctions de la loi de 1972 et crée le délit de négationnisme.

Dans les affaires de crimes policiers en France, ou de morts pendant ou suite à des interventions policières, la dimension raciste des agissements policiers est chaque fois évacuée, rarement évoquée par les familles mêmes des victimes. Qu’en penses-tu ?

Pour ce qui est des familles des victimes, c’est une position compréhensible. Les violences policières constituent un type très particulier de faits dans l’ensemble des crimes qui sont perçus comme racistes. Par rapport aux crimes commis par un individu ordinaire, lorsque la famille tente d’avoir gain de cause, il y a une difficulté supplémentaire, dans la mesure où l’usage de la force entre dans les prérogatives des agents de police, ce qui implique que la violence peut-être considérée comme légitime.

Il faut aussi noter que, même si la législation a évolué depuis 1990, il reste extrêmement difficile de prouver le caractère raciste d’un fait. En France, le mobile raciste d’un homicide peut être pris en compte depuis la loi Lellouche votée en 2003. Les parlementaires se sont pliés aux recommandations de l’Union européenne en se rapprochant du concept de crimes de haine adopté par d’autres États. Selon les pays, quand le mobile raciste est avéré, la législation en vigueur prévoit une majoration des peines ou une peine spécifique. En France, la loi de 2003 aggrave les peines punissant « les infractions à caractère raciste, antisémite ou xénophobe » lorsque le mobile raciste est prouvé. Cela étant, c’est à nouveau sur ce point que le texte de loi a achoppé. Les parlementaires ont refusé d’inverser la charge de la preuve et ont déclaré que le mobile raciste ne serait reconnu que si l’infraction était précédée, accompagnée ou suivie de propos racistes, ce qui bien sûr n’est pas toujours le cas. Le député à l’origine de cette loi a précisé qu’il s’agissait « de rattraper le retard, de combler un vide juridique et de mettre fin à la passivité, objectivement conciliante, des autorités judiciaires ». Dans les faits, la condition qui a été posée a réduit le champ d’application du texte de loi et a limité l’impact qu’il aurait pu avoir sur la procédure pénale.

On voit aussi à travers ton travail qu’entre les crimes perpétrés par des civils français des années 1970, que certains qualifient d’arabicides, et ceux commis dans le cadre d’opérations policières depuis les années 1980, le crime raciste a changé de nature…

Pour avoir une idée un peu plus précise de l’évolution de cette violence, j’ai tenté de constituer une base de données en recensant les actes dénoncés comme racistes entre les années 1970 et fin 90. J’ai pu répertorier 731 cas. Ce n’est évidemment pas exhaustif, mais cela permet déjà de tirer quelques constats. En ce qui concerne les différences, du point de vue des victimes d’abord, les cibles sont variées, il a pu s’agir d’un individu isolé, de groupes d’individus, d’édifices publics représentant l’État algérien ou encore de cités, de foyers, de cafés fréquentés par des Maghrébins. La différence majeure tient au fait qu’à partir des années 1980, « les jeunes de banlieues » remplacent « les travailleurs arabes » qui étaient visés durant la décennie précédente. Il semble également que les violences diminuent : elles sont plus nombreuses dans les années 70 que dans les années 90, mais pour vérifier ce point, il faudrait bénéficier de statistiques plus importantes. Enfin, plus on avance dans le temps, plus l’islam est visé. L’affaire du foulard en 1989 est un marqueur fort de cette tendance qui s’est depuis accentuée.

En ce qui concerne les continuités, j’ai pu remarquer que, quelle que soit la décennie, la violence peut s’exprimer selon trois formes. On peut d’abord nommer les violences politiques exercées par des personnes qui agissent au nom de leur proximité ou de leur adhésion aux thèses de l’extrême droite. Elles donnent lieu à des attentats, des agressions ou des expéditions punitives. Il y a également des violences situationnelles. Elles peuvent avoir lieu lors d’une scène de la vie quotidienne. Pour l’auteur des faits, le but est généralement de protéger ce qu’il considère comme une propriété au sens large et subjectif du terme (sa maison, son commerce, des membres de sa famille, une femme, une fête nationale ou simplement sa tranquillité). Le passage à l’acte criminel s’explique ici par la présence de deux facteurs : d’une part la nuisance ou la menace qu’incarne pour lui la présence d’un Maghrébin et d’autre part l’idée d’un bien à protéger. Viennent enfin les violences disciplinaires, plus connues sous le nom de violences policières, et qui sont associées dès les années 1970 à des crimes racistes. La notion de discipline est intéressante parce qu’elle laisse voir ce qui est sous-jacent à ces violences, et notamment le fait d’user illégitimement la force dans le but de répondre à un désir de coercition, à une volonté de discipliner des corps catégorisés comme déviants.

Dernier élément de compréhension au sujet de ces violences : un sentiment d’injustice accompagne invariablement le récit de ces actes. Il renvoie à ce que l’on appelle une victimisation secondaire. Cette notion est d’abord apparue aux États-Unis dans les années 1970 après une scission au sein de l’étude de la criminologie, lors de l’émergence d’une criminologie critique, influencée par les mouvements néomarxistes et féministes.

La victimisation primaire désigne l’action par laquelle une personne est la cible d’une infraction et acquiert le statut de victime d’un point de vue légal. La victimisation secondaire advient au moment où cette même personne fait le récit de l’infraction dont elle a fait l’objet – lors d’un échange entre la victime et ses proches, mais aussi lors de la confrontation avec les institutions qui représentent les interlocuteurs des victimes. Il peut s’agir du système médiatique, éducatif, médical, policier ou judiciaire. Cette victimisation secondaire est provoquée par des attitudes de blâmes et d’inversement des responsabilités, par une banalisation des faits ou par l’existence d’un vide juridique.

La victimisation secondaire a d’abord été mise en évidence par les analyses féministes portant sur les violences faites aux femmes. Les premières études menées sur la question des agressions sexuelles ont par exemple montré que les victimes de viol sont fréquemment considérées comme responsables de ce qui leur arrive – ce qui, de fait, accentue la violence initialement subie. C’est sous l’influence conjuguée des mouvements féministes et des recherches conduites en criminologie victimologique que plusieurs pays ont modifié leurs législations sur le viol dans les années 1980. Dans le cas qui nous intéresse, la victimisation secondaire a été provoquée par le traitement pénal et législatif de crimes racistes qui empêchait de caractériser le mobile raciste.

On est loin ici de l’image qui domine aujourd’hui sur la victimisation. Il s’agit d’un terme qui a été manipulé et galvaudé, parce qu’il s’inscrit dans le cadre des luttes visant à imposer une représentation du monde social plutôt qu’une autre. L’idée de victimisation a souvent été retournée contre les personnes dénonçant un préjudice et exprimant des revendications pour décrédibiliser leurs paroles et déclarer qu’elles abuseraient du statut de victimes. C’est un reproche qui a par exemple été fait aux féministes, aux homosexuels et plus récemment à ceux qui ont porté publiquement la question de l’islamophobie. Pour s’opposer à ce détournement du terme et répondre à l’accusation, il faut revenir au sens initial. La victimisation primaire exprime simplement l’action par laquelle une personne va être victime d’une infraction selon une définition légale. C’est un fait, un statut dans un cadre donné, ceci n’implique en rien une posture d’éternelle victime ni une dérive vers une autovictimisation exacerbée et sans fondement.

by Mickaël Correia | 02 juin 2015 | Marabout, Terrains vagues

Quand Google se met à investir dans l’immortalité et engage le champion du transhumanisme Ray Kurzweil à un poste clé de son organigramme, on peut se demander où la société californienne veut en venir. Quand l’Armée américaine investit des milliards dans l’augmentation biomécanique du corps humain et que des chantiers européens de grande envergure comme l’Humain Brain sont financés pour modéliser le cerveau humain et permettre une plus grande fusion entre biologique et informatique, on peut se demander où les États veulent en venir. Mais d’où ces idées viennent-elles ? Il faudrait aussi analyser les mythes fondateurs de cette course au cyborg dans laquelle se sont lancées les grandes puissances économiques et étatiques… Où l’on verrait ressurgir des idéologies et des mystiques qu’on pensait oubliées.

Ce texte est extrait du numéro 1 de Jef Klak, «Marabout», dont le thème est Croire/Pouvoir. Sa publication en ligne est la dernière d’une série limitée (6/6) de textes issus de la version papier de Jef Klak, toujours disponible en librairie.

Télécharger l’article en PDF.

Peut-on menacer d’autre chose que de mort ?

Ce qui serait intéressant, original,

serait de menacer d’immortalité.

Jorge Luis Borges

Il aime être appelé Blade Runner. Été 2011, l’athlète sud-africain Oscar Pistorius devient la coqueluche des médias sportifs. Amputé des deux jambes, il s’est mesuré aux coureurs valides lors des épreuves de 400 mètres du Championnat du monde d’athlétisme. Grâce à ses prothèses innovantes – des lames de carbones lui donnant une allure de félin – Pistorius est passé sous le chrono de la fédération sud-africaine pour accéder à cette compétition.

Premier athlète handicapé à se qualifier aux épreuves pour valides aux Jeux olympiques de Londres l’année suivante, Pistorius devient à la fois héros national en Afrique du Sud et objet de controverse au sein du monde sportif : ne serait-il pas avantagé par ses prothèses ? Son handicap ne se serait-il pas transformé en avantage physique ? Doit-il être considéré comme un athlète réparé suite à son amputation ou comme un homme augmenté grâce à la technologie de ses prothèses ?

Prothèses, exosquelettes et intelligence artificielle

Dans le champ de la médecine, les limites entre réparation et augmentation pour les personnes en situation de handicap s’estompent. Les prothèses de main « biomécatroniques » tournent désormais à 360° et les nouveaux implants rétiniens ou cochléaires sont sensibles aux infrarouges ou aux ultrasons. Aimee Mullins, ancienne championne paralympique née sans péronés, mannequin égérie d’une marque de cosmétiques, aime rappeler que son dressing recèle une bonne quinzaine de paires de jambes différentes : « Nous avons déjà nos prothèses : nos portables, ordinateurs… Un jour, nous aurons des membres sous garantie avec option, des prothèses au choix dans nos armoires. »

Les frontières entre nos corps biologiques et les technologies de réparation médicale disparaissent : les premiers pacemakers datent des années 1960, et de nombreuses sociétés privées (RSLSteeper avec leur main bionique BeBionic3 ou encore Touch Bionics) ont depuis rendu à plusieurs milliers de personnes amputées de leur bras les fonctions de préhension, voire le sens du toucher, grâce à des membres bioniques branchés directement sur le système nerveux. Affectueusement nommée Luke en référence à Star Wars, une des mains bioniques les plus innovantes, fabriquée par Deka Integrated Solutions, a même bénéficié d’un investissement de 40 millions de dollars de la part de la Darpa, l’Agence états-unienne pour les projets de recherche militaire.

Les technologies d’augmentation du corps humain intéressent en effet de très près l’armée américaine. Dès 2000, l’agence lance un programme « Exosquelettes pour l’augmentation des performances humaines » doté d’un budget de 75 millions de dollars. Ces exosquelettes, sortes d’armures de combat high-tech, permettent de décupler la puissance des soldats sur le terrain. Le projet Talos (en référence au géant de bronze envoyé par Zeus pour protéger l’île de Crète) a été testé cet été et mobilise actuellement 56 sociétés, 16 agences gouvernementales et 13 universités. En France, le projet Hercule (autre mythe, autre budget – 3 millions d’euros), présenté dans les salons de l’armement depuis 2011, est soutenu par la Direction générale de l’armement (DGA) ; une version civile serait commercialisable d’ici peu, pour la réduction de la pénibilité du travail physique ou la rééducation post-traumatique.

Ces dernières années, la rationalisation et l’informatisation des systèmes armés a considérablement réduit le nombre d’hommes engagés sur les zones de conflit. Appui technique de la doctrine « Zéro mort » pour toute opération militaire, les drones militaires se sont ainsi généralisés et, depuis 2004, près de 5000 personnes auraient déjà été tuées par des drones de la CIA au Pakistan. Moins « performant » qu’une machine, l’humain est interprété comme une source d’erreur potentielle dans les systèmes de défense, et les fonds de recherche et développement ont massivement investi vers l’automatisation de la guerre. La Darpa mise ainsi sur le développement de l’intelligence artificielle pour créer des systèmes militaires autonomes : des « essaims » de drones qui peuvent ensemble élaborer des tactiques de combat en fonction de l’environnement sans aucune intervention humaine. L’agence a également investi 58 millions de dollars pour mettre au point un drone naval autonome aussi performant et intelligent qu’un navire avec équipage, et elle a soutenu la création d’un robot humanoïde nommé Atlas (contrat de développement de 11 millions de dollars). En 2009, un « Big Dog » était testé en Afghanistan, robot quadrupède piloté par un ordinateur embarqué permettant de transporter de lourdes charges.

Avec huit autres entreprises de robotique, Boston Dynamics, la société qui a créé pour la Darpa le robot Big Dog et l’humanoïde Atlas, a été rachetée en décembre 2013 par Google. Le moteur de recherche a également repris DNNresearch, une start-up canadienne qui travaille dans les neurosciences, ou encore Deep Mind, spécialisée en intelligence artificielle pour 500 millions de dollars début 2014. Afin d’améliorer la puissance de son moteur de recherche omniprésent dans la vie quotidienne et acteur incontournable de l’économie mondiale, Google s’intéresse de plus en plus à la compréhension du cerveau humain, pour développer des algorithmes capables d’anticiper les comportements des internautes. Via son laboratoire de recherche Google X, la firme travaille également à la réplication informatique des schémas de pensée humaine dans une machine capable d’apprendre par elle-même. Google a par ailleurs créé en septembre 2013 Calico, une société de biotechnologie dédiée à la lutte contre le vieillissement et aux maladies associées. Enfin, à l’échelle industrielle, les Google Glass, lunettes augmentant les capacités visuelles en étant connectées en permanence aux fonctionnalités du moteur de recherche, sont d’ores et déjà dans le commerce.

Prothèses technologiques sur ou dans nos corps, guerre avec des hommes surpuissants assistés par la technologie, systèmes de défense automatisés et autonomes, acquisitions de Google au croisement de la robotique, de l’intelligence artificielle et des biotechnologies… Toutes ces orientations médicales, militaires, industrielles et technologiques sont motivées par la « convergence NBIC » : l’avènement de recherches scientifiques pluridisciplinaires alliant les nanotechnologies, les biotechnologies, l’intelligence artificielle et les sciences cognitives. Or de tels bouleversements dans des domaines sociétaux aussi cruciaux ne peuvent être interprétés sous un prisme purement technique. Il n’existe en effet pas de « main invisible » du progrès, et si de tels budgets sont alloués à certains secteurs de la recherche et développement, c’est qu’un type d’idéologie y concourt, qu’elle soit économique ou plus… spirituelle. Ainsi, la « philosophie transhumaniste », dont les chantres acquièrent de plus en plus de postes clés dans les sphères décisionnelles, est-elle bien souvent à l’œuvre dans la prospective de ces nouvelles technologies, en proposant autant de concepts que de symboles nourrissant les innovations en cours.

Cyberculture & techno-utopies financées

La paternité du mot « transhumanisme » est attribuée au biologiste Julian Huxley (frère de l’écrivain Aldous Huxley, auteur de Le meilleur des mondes) en 1957, qui définit le transhumain comme « un homme qui reste un homme, mais se transcende lui-même en déployant de nouveaux possibles de, et pour, sa nature humaine. » Courant de pensée protéiforme qui prend ses racines au sein de la Silicon Valley en Californie dans les années 1980, le transhumanisme repose sur un postulat simple : le corps humain n’est qu’un ensemble de fonctions biologiques aux capacités limitées et non maximisées. Il serait possible de s’affranchir des limites physiques et biologiques par l’hybridation puis la fusion du corps avec les technologies nées de la convergence NBIC, en manipulant les atomes (la matière), les gènes (le vivant), les bits (l’information) et les neurones (les sensations).

Cette pensée puise ses origines dans la contre-culture californienne des années 1960, quand les communautés hippies côtoyaient les jeunes chercheurs et entrepreneurs de la Silicon Valley, à une époque où les tout premiers ordinateurs étaient accueillis comme une technologie d’émancipation spirituelle pour l’humanité. Dès 1972, Robert Ettinger, universitaire américain et pionnier de la cryogénisation, publie Man into Superman, ouvrage qui esquisse les premiers concepts phare du transhumanisme. Mais c’est en 1989 que ces idées se popularisent, via la parution de Êtes-vous un transhumain ?, écrit par le professeur Fereidoun M. Esfandiary, mort en 2000, et dont le corps a été cryogénisé en Arizona en attendant une résurrection grâce aux technologies à venir.

En 1990, le réseau des penseurs transhumanistes se structure grâce au philosophe britannique Max More qui fonde alors l’Extropy Institute (dissous en 2006) rassemblant près de 2000 biologistes, des artistes issus des milieux cyberpunks, des psychologues et autres informaticiens. En 2002, More déclare : « Nous avons des capacités limitées parce que nous pouvons avoir tendance à être dépressifs, anxieux, en colère ou jaloux. Tout cela vient de notre passé biologique. Nous ne devons pas accepter ces limites émotionnelles. (…) L’utilisation de la science et de la technologie est le meilleur moyen d’avoir raison des contraintes qui pèsent sur notre durée de vie, notre intelligence ou notre vitalité personnelle. (…) Mon scénario favori est de mettre des machines à l’intérieur de nos cellules, des ordinateurs. Pas les ordinateurs que nous voyons, mais des ordinateurs organiques qui pourraient soutenir notre pensée et notre raisonnement et seraient très intimement liés à nous. »

En 1998, la World Transhumanist Association – « Humanity + » depuis 2008 – voit le jour ; elle encourage la recherche et développement sur le transhumanisme pour augmenter la visibilité du mouvement auprès du grand public. Basée en Californie, l’association se targue de rassembler aujourd’hui plusieurs milliers de chercheurs, ingénieurs ou citoyens lambda. Elle assure que « la félicité perpétuelle par modification chimique (paradise engineering) et la colonisation de l’espace font partie de la sphère d’intérêt des transhumanistes. (…) Des scénarios plausibles font aussi bien état de l’extinction de toute vie intelligente que de l’avènement d’un futur posthumain merveilleux et radieux. »

Au-delà de l’augmentation de nos corps, certains prônent même une fusion totale entre l’homme et la machine, tel l’apôtre médiatique Ray Kurzweil, un des théoriciens de la « singularité technologique ». Ce concept désigne le moment historique (Kurzweil l’estime entre 2030 et 2045) où la puissance exponentielle des ordinateurs créerait une intelligence supérieure au cerveau humain. Cette intelligence artificielle serait en constante progression, capable de répliquer la complexité de la pensée humaine au point que l’humain pourrait être téléchargé sur un support informatique (le mind-uploading), le rendant par là même immortel. La singularité remplirait ainsi le fantasme démiurgique parcourant nombre des grands mythes de l’humanité, du Golem à Frankenstein : permettre au scientifique de créer à son tour une créature vivante à sa propre image. Selon Kurzweil, « En 2029, les ordinateurs auront l’intelligence humaine, avec ses émotions, son humour, la capacité d’aimer (…). Les ordinateurs seront en nous, au sens propre… » Une mutation radicale de l’humanité qui pousse certains transhumanistes à affirmer que « ceux qui décideront de rester humains et refuseront de s’améliorer auront un sérieux handicap. Ils constitueront une sous-espèce et formeront les chimpanzés du futur. »

Le discours techno-prophétique de Ray Kurzweil trouve un écho positif dans les sphères politiques et scientifiques, et il reçoit des mains du président Bill Clinton la National Medal of Technology en 1999. Membre du conseil d’administration du très réputé Massachusetts Institute of Technology, conseiller officiel de l’armée américaine (au sein de l’Army Science Advisory Board) dans les domaines scientifiques et techniques, il est soutenu par l’astrophysicien George Smoot, Prix Nobel de physique 2006, et le magazine Forbes lui a décerné le titre de « Machine à penser ultime ». Mais Ray Kurzweil est surtout, depuis décembre 2012, directeur de l’ingénieurie prospective chez Google, après avoir créé la Singularity University, école privée de la Silicon Valley financée par Google et la Nasa. « Google s’inspire de concepts [transhumanistes] déjà connus, mais le groupe a l’équipe et l’argent pour les faire fructifier. C’est là sa valeur », a alors déclaré Natasha Vita-More, actuelle présidente de Humanity +.

Certains chantiers de recherche font office de locomotives dans la fabrication d’une telle singularité technologique. Initié fin 2013 par le neurobiologiste Henry Markram, associant treize centres de recherche en Europe et financé à hauteur d’un milliard d’euros sur dix ans, le projet Human Brain, basé à Genève, a pour objet de créer en collaboration avec IBM un ordinateur super puissant capable de reproduire la complexité de pensée d’un cerveau humain. L’objectif annoncé est de mieux comprendre les maladies neurodégénératives, mais ce cerveau digital en devenir n’est rien de moins que la première brique du mind-uploading tant désiré par les transhumanistes : « D’ici dix ans, nous pourrons savoir si la conscience peut être simulée dans un ordinateur », affirme Henry Markram. En avril 2013, Barack Obama annonçait la naissance du concurrent états-unien du Human Brain : l’Initiative Brain (Brain Research through Advancing Innovative Neurotechnologies), financée sur dix ans à hauteur de 300 millions d’euros par an, avec pour objectif affiché de trouver de nouveaux traitements contre la maladie d’Alzheimer ou de Parkinson…

C’est ainsi une véritable course au cyborg qui est lancée, pour abolir la souffrance et le handicap, reculer les limites du vieillissement – jusqu’à créer une nouvelle espèce humaine techno-hybridée voire atteindre l’immortalité selon les discours les plus délirants.

Discours magico-religieux

Si cette guerre déclarée contre la mort et cette volonté de maîtrise totale du vivant peut rappeler le vieux rêve de Pasteur de voir la science éradiquer les maladies les plus terribles, la philosophie transhumaniste ne se contente pas d’une froide logique technoscientifique, et fait appel à de nombreux référents mythologiques voire religieux. Pour le philosophe Jean-Michel Besnier, les transhumanistes endossent le rôle de nouveaux Prométhée, pensant avoir dépassé l’hybris – littéralement la démesure, inspirée par l’orgueil : dans la mythologie grecque, l’hybris pousse l’humain hors des limites de la sagesse, jusqu’à vouloir se mesurer aux dieux et résoudre les contradictions du cosmos. Comme l’hybris capitaliste qui prétend vaincre les finitudes de notre planète, l’hybris transhumaniste affirme pouvoir dépasser celles de notre corps biologique.

« Le mythe reste à la base de l’acte scientifique. […] Icare est le mythe de l’aviation, Golem celui de l’automate, de la cybernétique », rappelle Abraham Moles, précurseur français des sciences de l’information et de la communication. D’autres commentateurs, comme Jacques Perriault, professeur en sciences de l’information et de la communication à l’université de Nanterre, parlent de la « magie transhumaniste », puisant sa symbolique dans la magie parastatique qui consiste en l’art de donner l’illusion de dématérialiser un homme ou des objets. Développée du XIIIe au XVIe siècle, la magie parastatique repose sur des jeux de lumière et de miroirs, faisant croire à une réalité virtuelle, à la possibilité de la téléportation. Les jésuites utilisaient déjà cet art pour projeter l’image du Christ grâce à une lanterne cachée, « l’augmentation consistant ici à renforcer la foi des fidèles ».

La filiation des discours transhumanistes avec le christianisme passe par de nombreuses autres références, comme celle de l’Apocalypse avec l’avènement du règne des machines, suite auquel « le monde sera divisé (…) entre les Élus (ceux qui auront été augmentés par la technique et qui auront une chance de survivre) et les Déchus (les autres, les Homo sapiens sapiens) ». Nombre de transhumanistes reprennent à leur compte la rhétorique chrétienne des prophéties (« Les aveugles verront et les paralytiques marcheront. ») pour promouvoir la puissance d’une possible augmentation technologique de nos corps. D’autres développent des théories scientifiques sur le christianisme, tel Franck Tipler, professeur de physique mathématique qui a repris le concept de noosphère élaboré par le père jésuite et scientifique Pierre Teilhard de Chardin. À la jonction du mysticisme et de l’évolutionnisme, cette notion de noosphère, c’est-à-dire le milieu de vie de la conscience concurrent à l’atmosphère ou à la biosphère, est aujourd’hui le concept clé de projets de recherche autour du cerveau artificiel comme le Human Brain.

Mais le principal point commun avec les origines du christianisme tient dans la vision dualiste de l’être par les transhumanistes qui s’inspire en partie de la conception platonicienne (et néo-platonicienne) du corps, pensé comme prison, dans lequel la connaissance est enfermée. Selon Platon, dans une autre dimension de la réalité, celle des Idées, l’âme est érigée en principe divin, seule capable de nous donner accès à la Vérité de l’Être (« Nous serons purs, étant séparés de cette chose insensée qu’est le corps »). Cette opposition a traversé la pensée philosophique occidentale et marqué la division chrétienne entre le corps, soumis aux souffrances terrestres, et l’âme, seule capable d’entrer en relation avec Dieu.

Or, là où les transhumanistes innovent par rapport au dualisme historique, c’est en espérant l’immortalité de notre esprit ailleurs que dans sa délivrance par rapport au corps biologique (notre corps-prison) : la vie éternelle ne serait ni dans le monde des Idées platoniciennes ni dans le Royaume de Dieu, mais dans la création humaine d’un corps modifié, technicisé, libéré du biologique mais pas de la matière. Au XVIIe siècle, Descartes avait jeté les bases de cette conception du corps mécanique, le corps de l’homme ou des animaux n’étant que des machines soumises aux lois de la nature. Mais face à ce corps-machine, radicalisé par les automates de La Mettrie un siècle plus tard, Descartes opposait la pensée comme « principe spirituel non matériel qui garantit la spécificité des êtres humains ». Cependant, pour les tenants du transhumanisme, l’esprit humain est, au même titre que le corps, une mécanique quelconque réductible à un ensemble d’informations que l’on peut répliquer, améliorer, transférer dans un nouveau corps-machine, tel n’importe quel logiciel informatique. C’est par ce subterfuge dialectique que la pensée transhumaniste devient idéologie et spiritualité « post-humaniste », comme l’explique le philosophe des sciences Farid El Moujabber : « Du dualisme platonicien et cartésien au matérialisme et à la cybernétique, il semble que les post-humanistes se sont acharnés à confectionner, à la manière des alchimistes, une recette magique de leur homme parfait et immortel. En amalgamant le corps-prison au corps-machine à l’esprit-information, le post-humanisme a conçu une nouvelle créature. »

Société posthumaine et monde-machine

Le post-humain, réponse au dégoût transhumaniste pour ses propres imperfections humaines, cette « honte prométhéenne d’être soi » décrite par Günther Anders, préfigure un homme non plus appréhendé dans sa dimension sociale, culturelle ou politique, mais uniquement dans sa potentialité d’hybridation technologique, forcément synonyme de progrès et d’émancipation. Ce nouvel homme-machine amélioré par la technique est également vecteur d’une société post-industrielle en devenir qui continue de s’en remettre entièrement au progrès scientifique et technologique. Le technoscientisme exacerbé des transhumanistes, à travers le corps augmenté et la création d’intelligences artificielles supérieures à toute capacité de maîtrise par leurs créateurs, est alors proposé comme ultime garant du bonheur individuel et social.

Certes, face à la déferlante technologique, nombreux sont ceux qui font appel à « l’urgence d’une réflexion éthique » pour juguler les différents projets transhumanistes et « porter débat sur la place publique ». Cependant, philosophes, professeurs en sciences de l’information et autres sociologues cristallisent leurs discussions et publications sur notre rapport individuel aux technologies. Et quand la question morale est abordée, ou celle de l’égalité d’accès aux technologies d’augmentation dans un souci de progrès social, tous s’appuient sur le mythe de la possibilité d’un contrôle social de ces technologies, présupposant que celles-ci sont par essence « neutres », subordonnées aux usages que l’homme choisit d’en faire. « Un autre transhumanisme est possible » (sic), brandit sans ambages l’Association française transhumaniste Technoprog via son président, Marc Roux, qui propose aussi un revenu universel pour un accès égal aux technologies d’augmentation… Se définissant comme « technoprogressiste », Marc Roux prône des sociétés « où augmentation rime avec amélioration du “vivre ensemble’’ », une « démocratie transhumaniste » soucieuse de justice sociale ou de protection de l’environnement. La teneur des débats éthiques ou politiques semble ainsi plutôt participer à l’acceptabilité sociale de ces technologies d’augmentation, cherchant à convaincre qu’elles peuvent être synonymes de progrès social, et que le transhumanisme est un humanisme. Mais toutes ces technologies sont loin d’être amorales ou apolitiques : elles portent en elles des valeurs intrinsèques de performance, de simplification, de quantification et leur production, aux mains des tenants de la technoindustrie, est soumise à des impératifs de rentabilité, restant déconnectée de toute perspective de transformation sociale.

Les systèmes technologiques, jugés plus rationnels et objectifs, sont ainsi censés apporter des solutions là où le jeu démocratique et les communautés humaines ont échoué. Mais au-delà de cette croyance en un progrès techno-scientifique salvateur, le transhumanisme entérine également l’asservissement des corps aux technologies, augurant une humanité évoluant dans un monde-machine en constante amélioration et en perpétuelle hybridation entre le naturel et l’artificiel, entre vivant et non vivant – où l’homme n’est qu’un système connecté de plus. Dans ce monde-machine, tout ce qui est de l’ordre du sensible ou de l’émotion, du rapport direct entre êtres humains ou de la relation avec notre environnement naturel, n’est appréhendé que comme autant de sources d’erreurs potentielles qui devront, au fil des augmentations des post-humains, être updatées, comme dans un banal logiciel.

Loin de promettre l’égalité aussi universelle que mortifère des atomes et des bits, la pensée transhumaniste répercute en les amplifiant les logiques de domination d’une humanité à deux vitesses, avec d’un côté les post-humains améliorés, une élite physiquement et intellectuellement augmentée et, de l’autre, un cheptel humain coincé dans des corps version 1.0 – les différences de classe corporelle renforçant désormais celles de classe sociale. « Les gens qui, pour une raison ou une autre, n’évolueront pas dans le même sens, s’ils existent, deviendront l’espèce inférieure incapable de survivre ou ne pouvant survivre que pour servir d’esclaves ou de viande pour les autres (comme les vaches aujourd’hui) », déclare en ce sens l’écrivain transhumaniste américain Bruce Benderson. Cette humanité biologiquement inégalitaire se prépare également dans les discours eugénistes d’un Nick Bostrom, directeur du Future Humanity Institute (créé en 2005 par l’université d’Oxford), lorsqu’il prône la sélection des embryons pour augmenter les capacités intellectuelles de l’être humain dans les cinquante ans à venir. Quant aux possibilités de surveillance et de contrôle généralisés inhérentes aux nouvelles technologies, si n’importe quel objet technologique connecté (ordinateur, téléphone portable, smartphone ou puces RFID) est déjà synonyme de traçabilité et de fichage, qu’en sera-t-il lorsque nos corps, dépendants pour leur survie de leurs plugins biomécaniques, seront devenus leurs propres mouchards ?

Un ultime mythe, celui de Thésée, fait office de miroir au transhumanisme. Après avoir combattu le Minotaure, Thésée revient à Athènes et les habitants de la cité s’attellent à préserver son bateau, brisé par mille péripéties. Au fil du temps et des intempéries, les vieilles planches du navire sont alors une à une remplacées. Plus aucun élément originel de l’embarcation héroïque ne rappelant l’original, les Athéniens débattent sans fin sur le fait de savoir si les planches ainsi renouvelées forment encore le même bateau, ou un pâle ersatz du navire mythique. De même, les corps post-humains ne seraient plus une entité biologique et culturelle autonome, mais une triste hybridation de chair et de bits sans cesse rafistolée qui, tels Achille et son talon, se révèlerait à la fois invulnérable et terriblement fragile. Quittant les rivages de son humaine singularité, le corps augmenté et fusionné que prônent les transhumanistes ne serait ainsi qu’un funeste bateau de Thésée, produit en série. Jusqu’au naufrage.

Images : Wilder Mann ou la figure du sauvage. Charles Fréger. Recueil de photos disponible aux éditions Thames & Hudson.

Aller sur le site de Charles Freger

Chaque année, dans toute l’Europe, des hommes, le temps d’une mascarade multiséculaire, entrent littéralement dans la peau du « sauvage ».

Dans l’ordre d’apparition :

Babugeri, Bulgarie.

Caretos de Lazarim, Portugal.

Cerbul din Corlata, Roumanie.

Ursul din Palanca, Roumanie.

Krampus, Autriche.

by Mickaël Correia | 16 septembre 2014 | Marabout

Nicolas Gaillard est membre de L’Orage, une coopérative grenobloise de formateurs à l’éducation populaire. Ces éducateurs d’un nouveau genre s’essaient au périlleux exercice de la conférence gesticulée (voir encadré ci-dessous), qui mélange savoirs issus d’expériences de vie et savoirs théoriques pour mieux déconstruire « les systèmes de domination tels que nous les avons vécus et rassembler des savoirs utiles pour l’action collective ». Nicolas Gaillard, lui, s’attaque au travail social avec sa conférence gesticulée La magie du travail social ou comment faire disparaître les pauvres. Ancien éducateur spécialisé, il cherche à déjouer les rouages à l’œuvre dans ce métier qui ont fait perdre toute ambition de transformation sociale aux travailleurs sociaux.

Téléchargez le texte en PDF en cliquant ici

Dans ta conférence, tu opères un parallèle entre travail social et magie. Pourquoi avoir effectué ce rapprochement a priori saugrenu ?

J’ai toujours aimé la magie, elle nous fait rêver en créant de l’illusion. Tous les tours de magie reposent sur le fait de transformer une réalité et de créer quelque chose qui semble irrationnel, qui nous surprend. Selon moi, c’est le premier ressort de la magie. Le deuxième, c’est de savoir « qu’il y a un truc » et d’imaginer quel peut être le procédé à l’œuvre. J’ai toujours essayé d’élucider le fameux « truc » et puis, plus largement, de comprendre et rendre visible ce qui était jusque-là invisible.

Or il y a des principes en magie qui correspondent à ce que vit un travailleur social dans son quotidien. Par exemple lors d’un « forçage », c’est-à-dire quand tu fais choisir une carte à quelqu’un, et que tu lui donnes l’impression qu’elle est libre de prendre n’importe laquelle… tout en l’induisant à saisir celle dont tu as besoin pour ton tour. Dans le travail social, le concept de « libre adhésion » agit de la même manière : quand on dit à un SDF « Vous pouvez venir dans notre centre d’accueil d’urgence, mais il ne faut pas boire, ne pas se droguer, se coucher tôt, ne pas faire de bruit… », on lui demande tout ce qu’il n’est pas en mesure de faire. Cela est censé être une adhésion libre, mais en fait, on l’oblige à accepter des règles qui ont été fixées en amont.

Une autre technique de prestidigitation s’appelle la « misdirection », c’est quand on focalise l’attention du spectateur sur un fait annexe pour faire disparaître un objet qui est au centre du tour. Les spectateurs regardent le foulard que tu agites, et ne voient pas ce que tu es en train de planquer sous le tapis. Cette métaphore m’est apparue assez pertinente pour décrire ce qui se passait dans le social.

Mais où y a-t-il de la misdirection dans le travail social ?

Depuis les années 1980, les politiques publiques ont axé le travail social vers une plus forte prise en compte de la souffrance. On a ouvert des lieux d’écoute pour les pauvres en leur assurant une oreille compassionnelle. En effet, les professionnels qui recueillent la parole sont souvent des psychologues. Les réponses données à la souffrance ont donc pris une teinte psychologisante en laissant de côté un traitement plus social des problèmes rencontrés. Le travail social a également commencé à fonctionner selon un nouveau paradigme : celui de l’autonomie. Mais on ne cherche pas à rendre les gens plus autonomes dans une réalisation de soi et vers plus d’émancipation : on veut juste les rendre indépendants des politiques sociales.

Aujourd’hui, les réunions de supervision et d’analyse de pratiques entre travailleurs sociaux sont également complètement monopolisées par la psychanalyse, la psychothérapie individualisante, très introspective. Pourquoi pas. Mais c’est là qu’on trouve la misdirection : en se focalisant sur l’individu et sa souffrance, on ignore les causes structurelles, sociétales, de celle-ci. On fait disparaître la question des inégalités sociales. En agitant le foulard de la souffrance, et en ne la traitant que de manière individuelle et psychologique, on fait disparaître le traitement des inégalités sociales. Par le même subterfuge, ce sont les réelles capacités d’action sociale des travailleurs sociaux qui disparaissent.

Concrètement, quels sont les mécanismes à l’œuvre pour détourner ainsi l’attention ?

Dans le champ du social, entre autres, les récentes logiques managériales et de financements par projets ont transformé silencieusement et en profondeur le travail social. L’intrusion du management est arrivée en réaction à la peur du vide, c’est-à-dire à l’angoisse de ne pas être suffisamment efficace dans la résolution des problèmes sociaux des gens. Historiquement, le travail social s’est construit à tâtons, avec des initiatives de terrain souvent expérimentales. Certaines d’entre elles ont fini par s’institutionnaliser parce qu’elles répondaient à de réels besoins : des centres de santé spécifiques pour des personnes en très grande difficulté, des centres d’hébergement capables d’accueillir les gens avec leurs animaux de compagnie, d’autres où il n’est pas interdit de boire, etc. Or avec le management, le mécanisme s’inverse : ce n’est pas l’expérience de terrain qui prime, c’est au contraire depuis des bureaux que l’on décide de grands programmes (avec des catégories imprécises du type femmes battues, mères isolées, immigrés toxicomanes).

Sur le terrain, les modes de financement transforment aussi beaucoup le métier de travailleur social. Il y a dix ans, le travail social était encore considéré comme une mission que l’État déléguait aux associations. Aujourd’hui, ces structures sont fragilisées : elles sont plurifinancées – notamment par des financements incertains, car issus d’appels à projets auxquels souvent seules les grosses structures associatives sont en capacité de répondre.

Les structures travaillant avec des personnes précaires sont elles-mêmes précarisées et, pour chaque problème social rencontré, on cherche un dispositif qui agirait comme une baguette magique : logement d’urgence, prise en charge médicale, allocations diverses… Plutôt que de s’adapter à ceux qui sont en grande difficulté, pour répondre à leurs besoins et aller vers une réinsertion réelle, on suit des procédures qui ne permettent aucun esprit d’initiative ni aucune liberté. Passer une journée avec des familles dans la montagne, ce qui peut s’avérer être un moment trè important pour elles comme pour les travailleurs sociaux, ce n’est quasiment plus possible. On bride les capacités de réactions et d’adaptation des publics en difficultés et des travailleurs sociaux.

Quelle est la réaction des travailleurs sociaux dans ce contexte ?

Ceux-ci ont beaucoup de mal à parler de cette transformation de leur métier. Le travail social a beaucoup individualisé ses pratiques, avec des réticences au collectif et une suspicion à l’égard de l’animation socio-culturelle. De même, la formation au travail social enseigne la psychologie clinique ou la psychodynamique : on apprend aux futurs travailleurs sociaux à devenir pseudo-magiciens en leur donnant des références, une grille de lecture et des outils de compréhension des différents problèmes sociaux censés fonctionner à chaque situation rencontrée…

Les travailleurs sociaux ont notamment du mal à se défaire de la formule magique post hoc ergo propter hoc. L’approche clinique du travail social tente en effet souvent de faire des liens entre ce qui s’est passé dans la vie des gens et leur manière d’agir aujourd’hui. Si la personne est violente aujourd’hui, c’est qu’elle a été battue étant jeune. Les énoncés des travailleurs sociaux prennent alors une tonalité performative, ils donnent l’illusion que leur parole est irréfutable. C’est presque de la sorcellerie !

Aujourd’hui, tu n’es plus éducateur spécialisé, tu as choisi de travailler à L’Orage. Est-ce que tu envisages l’éducation populaire politique comme une réponse aux problèmes que tu pointes dans le travail social ?

Avec l’éducation populaire politique, j’espère donner des outils qui aident à apercevoir et à décrypter ces « entourloupes ». On a besoin de concepts théoriques pour critiquer des dispositifs qui nous semblent évidents à première vue. Par exemple la notion de « faux dilemme » peut s’avérer très utile quand on te donne le choix entre deux fausses bonnes solutions, quand on essaie de te faire oublier qu’il y a d’autres alternatives face à deux situations inacceptables. L’approche clinique du travail social passe également par ce qu’on nomme « la neutralité bienveillante » du professionnel. Cette attitude consiste à se défaire de tout comportement jugeant vis-à-vis de l’usager, leur transmettant ainsi, sous couvert d’une certaine distance, ce qu’il faut croire et penser pour espérer s’en sortir. C’est une forme de dépolitisation du travail social. Pour moi, l’enjeu est justement de repolitiser le travail social, en réaffirmant l’engagement qu’il sous-tend : en agissant non pas seulement pour la réinsertion des personnes en difficulté dans la société, mais aussi et surtout pour la transformation de celle-ci.

L’ÉDUCATION POPULAIRE POLITIQUE

ET LA CONFÉRENCE GESTICULÉE

L’éducation populaire dite « politique » s’inscrit dans le projet historique de l’éducation populaire en France, fondé sur l’acquisition de formes de pensées critiques travaillant à l’émancipation individuelle et collective, par la culture ou la formation. Portée notamment aujourd’hui par quatre coopératives (Le Pavé à Rennes, l’Orage à Grenoble, Vent debout à Toulouse et L’Engrenage à Tours), celles-ci accrochent systématiquement l’adjectif « politique » aux démarches d’éducation populaire qu’elles proposent, insistant sur l’ambition de radicalité politique dans le travail de transformation sociale qu’elles recherchent, craignant les processus d’institutionnalisation de certaines structures d’éducation populaire par l’État.

La conférence gesticulée est un procédé d’éducation populaire politique. Il s’agit de rompre avec le dispositif classique de la conférence, en lui donnant une forme théâtralisée impliquant la subjectivité du conférencier. Celui-ci articule « savoirs chauds », expérientiels et issus de son histoire de vie, et « savoirs froids », théoriques et critiques, par une mise en scène sobre, marquée par l’humour et l’autodérision. Le conférencier nourrit le public d’une colère qui se veut féconde, en proposant des outils de lecture critique du problème social exposé, réduisant et ridiculisant la pensée dominante sur le sujet.

VOIR LA CONFÉRENCE GESTICULÉE DE NICOLAS GAILLARD : LA MAGIE DU TRAVAIL SOCIAL OU COMMENT FAIRE DISPARAÎTRE LES PAUVRES ET LES INÉGALITÉS.

Vidéo complète de Nicolas Gaillard sur le site de la Scop L’Orage en cliquant ici.

Extrait :

Recent Comments