by Romain André | 28 mars 2018 | Ch’val de course, Contrôle continu, Le lundi au soleil

Ce texte est un montage de sept entretiens de femmes et d’hommes, entre 16 et 40 ans, qui ont en commun d’avoir participé, à l’occasion de manifestations, à des affrontements avec la police ou aux bris de devantures – de banques ou d’agences d’intérim notamment – le long du parcours. Une histoire toute récente pour certain·es ; pour d’autres, une pratique qui remonte à plusieurs mouvements sociaux.

Il ne s’agit ni de revenir sur le mouvement contre la loi Travail et son cortège de tête ni de proposer une réflexion politique sur l’usage de la violence ou la détestation de la police, mais de s’arrêter sur ces corps et ces subjectivités pris dans des pratiques risquées, réfléchies, jouissives, sérieuses – ou pas.

Ce texte est issu du quatrième numéro de la revue papier Jef Klak, « Ch’val de course », encore disponible en librairie.

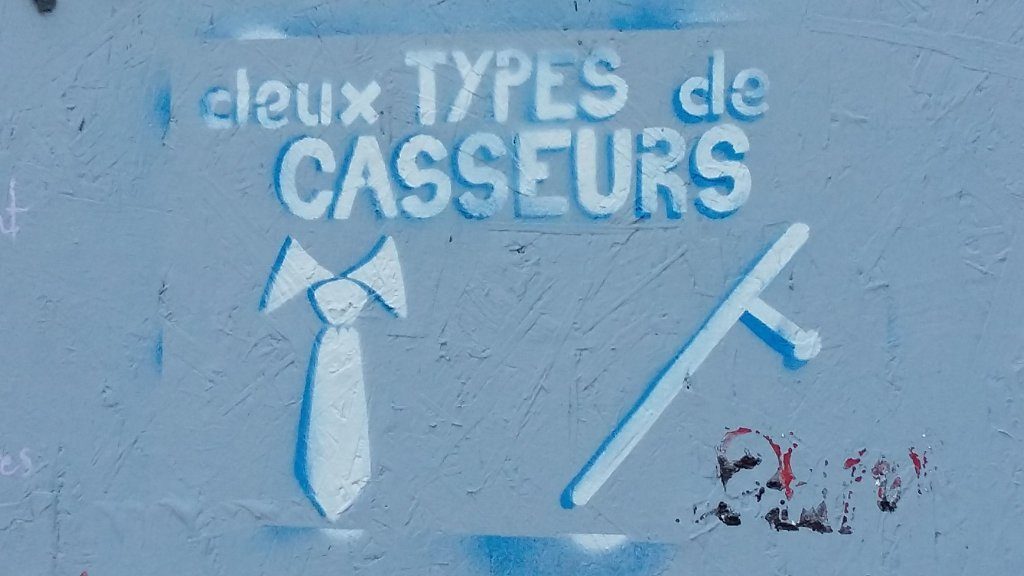

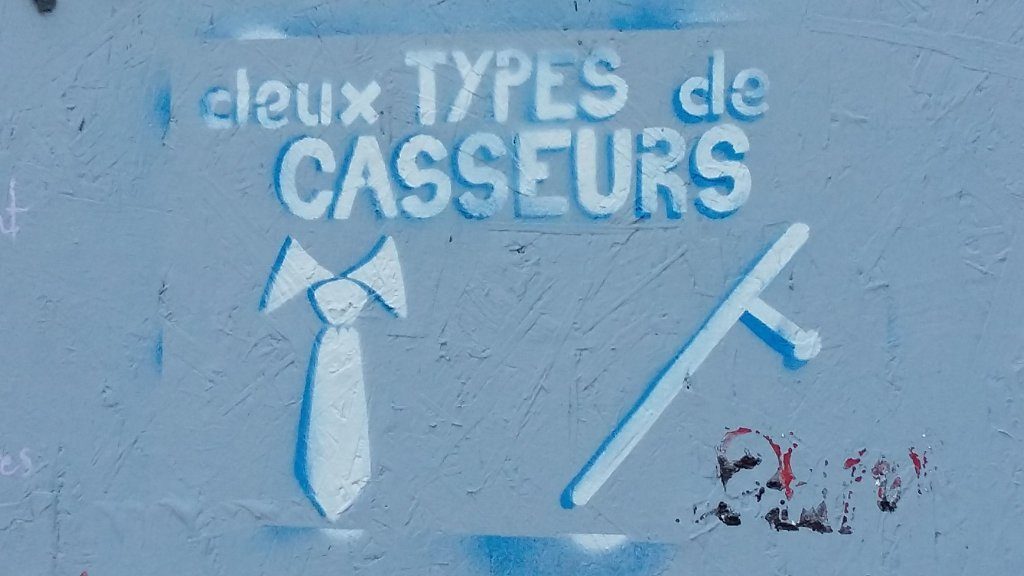

Image de une : Antoine Marchalot

Autres images : La rue ou rien et Graffitivre

Télécharger l’article en PDF.

Jouissance et conquête spatiale

Arrive le moment où tu t’habilles et que, tout autour de toi, les autres s’habillent aussi. La foule se masque, la tension devient palpable. Tu reconnais tes amis sous leurs camouflages. Tu repères d’autres groupes avec lesquels se coordonner. Tu prends la mesure des forces en présence. Depuis que tu as enfilé ta cagoule, tu es observé par tout le monde. Tu sors le marteau que tu as préalablement volé dans un magasin de bricolage et dont il te faudra te débarrasser à la fin. Tu es au niveau d’alerte maximum : tu tournes la tête sans arrêt, tu regardes les flics, les manifestants, les passants et les devantures qui bordent le boulevard, tes cibles potentielles. Aux aguets. Tout à coup, le bruit d’une vitrine qui explose – c’est un son fantastique – annonce que ça commence. Tu te demandes comment va réagir le reste de la manifestation et comment vont réagir les flics. Une fois que ce premier coup est porté, tu te sens paradoxalement un peu plus tranquille ; certains se rapprochent et t’entourent pour te protéger, d’autres s’éloignent assez rapidement. Ensuite, tout s’enchaîne. Tu regardes au loin. Une cible à droite. Tu sondes du regard ton groupe affinitaire. Bientôt. Bientôt. Boum ! Tu retournes dans la foule. Moment d’apaisement. Tu repères une nouvelle cible, la tension monte : boum ! Retour dans la foule, satisfait, jusqu’à la prochaine attaque.

Manif lycéenne du matin, au départ de Nation. Notre objectif est de nous rendre Place d’Italie d’où part la manifestation syndicale de l’après-midi. On doit être 500 dans le cortège de tête. Une ligne de police nous sépare du cortège de l’AG lycéenne. On s’engage sur un pont. En face, une autre ligne de flics. Je suis derrière la banderole. Autour de moi, personne que je connaisse. Il doit bien y avoir quelques visages familiers sous les cagoules mais personne d’assez proche pour que je l’identifie masqué. Je pousse avec tous ces inconnus parce qu’à ce moment-là il faut pousser, sinon on ne passe pas. Sur les ponts, la police n’a pas le droit de gazer mais ils lancent des grenades de désencerclement à nos pieds, sous la banderole. Bien sûr j’ai peur, mais j’ai le sentiment que si je me fais attraper, des gens vont venir me chercher comme si c’était eux-mêmes qu’il fallait sauver. Les policiers n’arrivent pas à nous repousser ; ils reculent petit à petit. Arrivés au bout du pont, leur ligne se brise en deux et nous nous engouffrons. On franchit le pont : c’est l’euphorie ! Jusque-là, je ne connaissais pas ce sentiment d’être si fort collectivement. Une fois que tu as vécu ça, tu as envie que ça se reproduise tout le temps, tu ne veux plus jamais que ça s’arrête.

Ce jour-là, les syndicats n’appelaient pas à manifester à Nantes. Nous nous retrouvons assez peu nombreux au rendez-vous – 1 500 environ. J’arrive seul en manif. J’y vais tranquille pour voir ce qui se passe. J’ai pris le minimum avec moi : une bombe de peinture et de quoi me camoufler. Sur place, je retrouve des potes. La manif part ; il n’y a pas trop de flics. L’ambiance est calme. On commence à faire des tags, assez timidement. On parcourt quelques rues commerçantes et on arrive sur le cours des 50-Otages, un des axes principaux de Nantes. Tout à coup, quelqu’un sort une meuleuse à batterie de son sac et commence à attaquer le rideau de fer du bureau du Parti socialiste. Toute la manif s’arrête et encourage les copains qui meulent. À une dizaine de mètres, se trouvent quelques policiers qui ne comprennent pas trop ce qui se passe et ne savent pas comment réagir. La caméra de surveillance à proximité est attaquée. Une brèche est faite dans le rideau de fer ; on casse les fenêtres. Les policiers se rapprochent et comme nous ne sommes pas extrêmement nombreux et pas assez équipés pour tenir un affrontement, nous bougeons. On se retrouve dans des rues dans lesquelles les manifestations ne vont jamais normalement. On tague. C’est vraiment une balade. Petit à petit, on se met à méthodiquement défoncer toutes les banques qu’on croise mais dans une ambiance très apaisée. Puis des manifestants se mettent à entrer dans les agences : ils jettent à la rue les ordinateurs, les chaises, les bureaux, les plantes vertes, tout. Arrivés devant la préfecture, la police charge. Le groupe se scinde puis se regroupe sur l’esplanade de la tour Anne de Bretagne. Concours de circonstances : on se retrouve devant le Go Sport. Les immenses vitres du magasin tombent ; certains partent avec des chaussures, des vélos. De très jeunes gens chopent un extincteur et aspergent une banque. On a l’impression que tout est possible ; les gens se permettent des choses que d’habitude ils ne se permettent pas. C’est ça que j’adore : la liberté qui s’ouvre à ce moment-là. On se retrouve sur les quais et on voit arriver en face de nous une dizaine de fourgons qui remontent en sens inverse la rue qui nous borde. On a tous les mains pleines de bouteilles vides ramassées un peu plus tôt dans un container à verre renversé. C’est le tir au canard. Très marrant ! Après cela, tout le monde se change et d’un commun accord on se retrouve à Nuit Debout. En tout, cela aura duré trois heures.

Une fois le pont passé, les flics sortent des gazeuses familiales et aspergent tout le monde ; on ne le sent même pas tellement on est contents. On les a repoussés sur la moitié de la longueur d’un pont ! Ils continuent à nous lancer des grenades de désencerclement mais je me sens intouchable. C’est là que je m’en prends une. Sur le coup, je ne comprends pas ce qui m’arrive. J’ai l’impression que mon pantalon a été entièrement brûlé sur mes deux cuisses. Je regarde, je ne vois rien mais ça me fait terriblement mal. J’ai peur d’avoir quelque chose de grave et je panique. Un street-médic vient me voir et me dit d’attendre qu’on soit Place d’Italie pour être plus tranquilles. Je prends mon mal en patience et la douleur diminue. En fait, j’ai juste un bon hématome. Les copains me rassurent et me disent que ça y est, je suis baptisé et c’est cool. Plus tard, j’ai acquis un peu d’expérience, j’ai appris à repérer les grenades, à reconnaître les bruits, à les éviter. J’aurais pu rentrer chez moi mais je décide de rester à la manif de l’après-midi. Le matin a été tellement exaltant, je veux que ça continue. Ce jour-là, il pleut : arrivés à Nation on est tous trempés, on a de l’eau plein les godasses, on grelotte, je boîte un peu, mais on est incroyablement joyeux.

À quoi tient notre jouissance première ? À une histoire de liberté et de réappropriation d’un espace urbain. Ce n’est pas du tout symbolique ou théorique. Chaque petite conquête spatiale – une rue, un franchissement de seuil – est un immense plaisir. Tu réalises : « Ah, tiens, je peux aller ici, mes pieds peuvent marcher là ! » Je l’ai surtout vécu pendant le mouvement contre le CPE. Les manifs sauvages qui partent de Belleville et qui vont n’importe où. Quel bonheur de gueuler dans la rue à 50 ! Qu’est-ce que je me sentais bien dans Paris alors ! Même les jours où il n’y avait pas de manifs… Un mouvement social, ça embellit une ville, on la redécouvre, on s’y sent plus libre, tout est plus aimable. Et ce n’est pas qu’un plaisir esthétique : c’est vital.

***

Tenir et déborder

On est là. On observe le nombre qu’on est, puis la ligne de policiers face à nous. Et on se dit : « Mais si on tient, ils n’arriveront pas à nous faire reculer, il faut que tout le monde tienne. » D’ailleurs, certains crient « Restez, il faut qu’on tienne ! » Ils ont raison : on peut rester et, du coup, il faut qu’on reste !

Les raisons des affrontements sont assez primitives mais c’est important le primitif, c’est la survie. « Comment vivre ensemble ? » est une question plus primitive qu’intellectuelle. La question de l’espace aussi.

Mon objectif n’est jamais de m’en prendre à la police en tant que telle. Selon moi, leur envoyer des projectiles relève du folklore, du rituel. Ça ne m’intéresse pas. Et cela me fait trop peur pour que j’y prenne du plaisir. Les policiers sont préparés à recevoir nos cailloux, ils glissent sur leurs protections en plexiglas, ça ne laisse aucune marque. Surtout, c’est attendu. Toute ma vie, j’ai fait exactement ce qu’on attendait de moi ; je ne vais pas continuer à le faire en manif. La destruction de matériel, laisser une trace de notre passage en détruisant banques, agences d’intérim et agences immobilières, me parle beaucoup plus. Et ce n’est pas tant pour les effets que ces destructions auraient sur le capital que le sentiment de liberté, de prise sur ma vie, que cela me procure. La casse, c’est gratuit, ça n’a pas de sens. Ce qui en a, par contre, c’est qu’il y ait des gens qui cassent, qui s’autorisent à le faire, qui mettent leur corps en jeu pour le faire.

Parfois, j’en ai marre de l’apologie romantique de la violence mais il faut dire aussi que, ce printemps, ce sont les affrontements et la casse qui ont permis d’attirer tant de lycéens dans des manifs qui, sans eux, auraient ressemblé aux habituelles marches syndicales avec des ballons et de la musique de merde. Ça nous a donné de l’énergie à tous, ça nous a donné la force d’y aller. J’espère que les gens ne vont pas se ranger et se contenter de faire des manifs qui vont d’un point A à un point B.

Passer le barrage du pont, ça nous permettait de continuer la manif. On avait un objectif. Quand on balance des bouteilles à l’arrivée à Nation, c’est juste l’expression d’une rage de ne pas avoir réussi à faire quoique ce soit le long du cortège. On déverse notre frustration même si ça ne sert plus à rien.

Briser une vitrine, c’est symbolique mais il faut le faire. Il faut que ça déborde. Une manifestation ça n’a pas d’intérêt si tu restes dans le cadre que la police a fixé. La question n’est pas forcément d’être violent, mais de sortir de ce qu’ils nous ont accordé comme trajet, sortir de ce qui nous est imposé. Et si, pour ce faire, on doit user de violence, usons de violence.

On se pose tous la question à un moment ou à un autre : est-ce que caillasser la police sert à quelque chose ? On entend des gens nous dire qu’on est manipulés par le gouvernement, que les dégradations desservent le mouvement. Parfois on doute, on se demande s’ils ont raison. Mais on finit toujours par se dire que c’est complètement légitime et qu’il ne faut surtout pas qu’on arrête.

***

Le corps, la peur

La veille d’une manif, je me prépare un peu. Je me demande ce que je vais faire, ce que je vais essayer de nouveau, et je m’équipe en fonction. Le matin même, l’appréhension monte. J’arrive au rendez-vous avec la boule au ventre, la même que je peux ressentir avant de monter sur scène au théâtre. Je ne sais pas ce qui va se passer mais je sais qu’il va se passer quelque chose.

Moi, j’ai extrêmement peur de la police, même d’un simple contrôle d’identité. Le jour où on a franchi le pont, ma peur a totalement disparu. Ça a duré un temps et puis elle est revenue, telle quelle. Depuis, pas une seule fois, je n’ai pu l’oublier. Il m’arrive encore de lancer des cailloux et des bouteilles mais très occasionnellement, quand je me sens vraiment en sécurité – s’il n’y a pas de baqueux [2. Policier membre d’une BAC, brigade anti-criminalité.] dans les parages et que je pense avoir largement le temps de provoquer la ligne de CRS et de retourner au milieu des spectateurs sans encombre. Je ne prends plus de risque, je fais hyper gaffe.

Je n’ai pas tellement peur physiquement, je suis un peu casse-cou. Chez moi, la peur juridique prime. Là, je ne fais pas le malin : l’idée même de me retrouver en comparution immédiate m’empêche de dormir. La prison m’a toujours terrorisé. La peur de la perte de mois et d’années de ma vie me fait bien plus peur que quelques coups de tonfas [3. Le tonfa est une matraque en polymère qui dispose d’une poignée perpendiculaire.].

Je suis en première ligne. Les policiers nous chargent et nous tapent et on ne peut pas bouger parce que le cortège est extrêmement dense, on est tassés les uns sur les autres. Je me prends un gros coup de matraque sur le crâne. Je suis sonné. Pour ne pas tomber, je me cramponne aux deux personnes à mes côtés. Je mets deux minutes au moins à reprendre mes esprits. Je devrais peut-être sortir, aller à l’hosto ou au moins redescendre et faire autre chose mais – là on pourrait me reprocher une certaine fierté virile, l’envie d’en être – je décide de rester jusqu’au bout et d’enchaîner le soir deux manifs sauvages. C’est en rentrant chez moi que je réalise que mes cheveux sont collés parce que j’ai saigné. Mon crâne est ouvert.

Des copains sont allés en prison, d’autres ont été perquisitionnés, d’autres encore ont été assignés à résidence, mais, aujourd’hui, c’est surtout la peur physique qui me retient.

On a toujours peur. Je ne connais personne qui n’ait pas peur. Sur les vidéos de casseurs encagoulés, on a l’impression d’observer des individus froids et déterminés, surpuissants, qui cassent avec flegme toutes les vitrines qu’ils croisent. Mais il faut se dire que les cagoules masquent les émotions qui passent sur nos visages. À chaque fois que je fonce sur une cible, que je sors mon marteau, que je donne un coup dans une vitrine, mon cœur bat plus vite. On flippe ! Parfois, les gens autour arrivent à me mettre en confiance ; la peur s’atténue mais elle est toujours là.

Ce qui pose problème dans mon groupe, c’est l’ambiance hyper-viriliste. Tu es censé aimer être violent, aimer t’en prendre aux keufs ; tu es censé savoir le faire et ne pas avoir peur. On ne pense pas à notre protection parce que nous sommes supposés être des warriors. Même après que des copains ont été arrêtés, on n’a jamais réussi à se demander comment se protéger collectivement. Simplement, ceux qui s’étaient fait prendre ont arrêté d’aller en manif. D’autres ont arrêté de se cagouler et de participer aux affrontements ou à la casse. Tout le monde s’est mis à flipper, mais sans qu’on se le dise, parce que c’est un peu la honte.

J’ai l’impression ne pas pouvoir dire au sein de mon groupe : « Moi, les gars, j’ai peur de la police ». Je voudrais pouvoir le faire sans qu’on me voit comme un peureux. Je voudrais qu’on en parle entre nous. Comment ceux qui n’ont plus peur de la police s’y sont pris ? Quelles sont les ressources qui leur ont permis d’en arriver là ? Qu’est-ce qu’on met en œuvre ? Parce ce que moi, maintenant, quand ça chauffe, j’ai tendance à reculer ; si tout le monde fait ça, on ne passe pas. C’est indispensable d’arriver à dépasser collectivement la peur de la police. Pour cela, il faudrait des discussions plus poussées sur la stratégie, sur les manières de se protéger, il faudrait que j’évolue avec des personnes en qui j’ai pleine confiance, me faire choper avec eux, qu’on se fasse mal ensemble.

Je préviens d’emblée que je ne compte pas porter la banderole pendant des heures mais si, ce sont bien les deux seules filles du groupe qui se retrouvent à la tenir tout au long du parcours. Les mecs du groupe sont super égoïstes : ils s’amusent à casser des vitres, à balancer des trucs sur les keufs planqués derrière nous. Quand on leur demande de prendre la banderole, ils se cachent, ils font les gamins. À un moment, on se retrouve face à la police et tous les garçons s’excitent et se mettent à crier « Ahou ! Ahou ! » sans faire attention à nous, sans se rendre compte qu’ils me projettent littéralement sur le policier qui est en face de moi – la banderole n’est pas renforcée. Les mecs voient bien que je ne fais pas 200 kilos, ils pourraient éviter de se servir de moi comme d’un bouclier. Derrière mon épaule, se trouve un mec qui tape sur le flic devant moi. Je suis coincée entre les deux. Le policier lance deux grenades assourdissantes à hauteur de pied. Là, je crois que je vais mourir, que mes orteils sont réduits en poussière, que je vais découvrir, en enlevant ma chaussure, que je n’ai plus de pied. Et personne ne m’aide. En fait, ma blessure n’était pas si grave – deux jours après, je pouvais remarcher – mais à partir de cette fois-là, j’ai commencé à flipper. J’ai réalisé que si je me faisais niquer en manif, je ne pouvais compter sur personne.

J’ai un peu honte de ne plus réussir à aller en manif. Et ça m’ennuie, parce que j’ai envie que ça continue.

J’ai rarement une confiance totale dans le collectif en manifestation. Ce qui m’effraie le plus, ce sont les mouvements de foule. Dans les premières manifs contre la loi Travail, surtout dans les manifs lycéennes, c’était assez flippant : à chaque gros bruit, tout le monde se mettait à courir dans tous les sens. Mais ça n’a pas duré trop longtemps, après deux-trois journées de mobilisation, on a appris qu’il ne fallait pas reculer dès qu’il y avait un pétard lancé, ni s’enfuir à la moindre charge.

Subitement, on réussit à partir à 2 000 dans une petite rue perpendiculaire au cortège. Les flics nous bloquent et nous aspergent de lacrymogène de part et d’autre. Ils serrent, ils serrent et je me dis que, s’ils continuent, des gens vont étouffer ou se faire piétiner. Moi, ce qui me sauve, c’est que j’ai à côté de moi une fille en train de faire une crise d’asthme. Un truc de malade. Je l’agrippe et on parle. Ça me calme : je me sens responsable d’un truc.

Dans un nuage de lacrymo, tu n’arrives plus à respirer, tu as l’impression d’étouffer, tu ne sais plus où tu es, tes sens sont brouillés. Tu ne sais plus vers où tu cours et tu sais que là tu risques de te faire attraper, défoncer la gueule et embarquer. Même avec un peu d’expérience, ces instants-là restent terrorisants. Les gaz, c’est efficace.

Il y a un ami de mon père qui a pris un tir de Flashball dans l’œil. J’ai un copain qui s’en est pris un dans la joue. Et je connais un mec qui s’est fait tirer dans la mâchoire et qui vit aujourd’hui avec une plaque en métal sous la peau. C’est mon cauchemar. Je ne peux plus aller en manif comme avant. Je pourrais m’acheter des lunettes militaires à 50 € mais de toute façon, les keufs les confisquent.

Et puis, il y a la peur de la mort. J’étais à la manif au cours de laquelle Rémi Fraisse s’est fait tuer. J’étais sans doute mieux équipé que lui, j’avais un casque et un K-way sur lesquels les grenades glissent en général, mais il s’est fait buter à côté de moi ! Forcément, ça me confronte au fait que j’aurais pu mourir. Tu te prépares forcément à cette éventualité-là aussi : est-ce que mes idées et la façon dont je les vis valent le coup de crever pour elles ? Bon, en réalité, je ne me dis pas tous les jours « je vais crever pour mes idées », mais je sais que je fais face à des conséquences éventuellement irréversibles.

***

La bonne distance

En manif, je suis obligé de laisser la raison au panier parce que si je réfléchis deux secondes, je réalise que tout ça est d’un ridicule absolu. Parce qu’on n’a aucune chance. D’un côté, il y a quarante pelés avec deux maillets et trois cailloux et, de l’autre, il y a un corps institué de ce monstre froid qu’est l’État. En face, ils sont mille fois plus forts et, en fait, ils ne sont jamais atteints. Alors que nous, on se fait laminer. Il faut apprécier le dispositif et prendre tout cela comme un jeu. C’est vital intellectuellement. Si on se donne trop d’importance, c’est écrasant.

Est-ce que c’est sérieux ? Oui, dans la mesure où ça prend énormément de place dans ma vie. Par exemple, je fais beaucoup de sport parce que ça me permet d’être plus à l’aise physiquement dans les moments d’affrontements. Je me donne les moyens de ne pas me faire arrêter, d’être en mesure de courir vite. Le temps du mouvement, j’ai arrêté de boire. Je ne prends pas ça à la légère. Mais si ça devient trop grave, si on n’arrive plus à se marrer dans ces moments-là, alors quelque chose ne va pas. Il faut que ça reste un espace de liberté.

C’est carrément un jeu. Sous la cagoule, les gens rigolent. Certains doivent faire ça avec sérieux mais ils ne doivent pas tenir bien longtemps parce que le sérieux fatigue vite. Quand tu lis les comptes-rendus de manif sur Paris Luttes Info, tu réalises que les gens se marrent. Ils ont pris des risques insensés et pourtant ils font des blagues.

Même si on s’amuse, on ne se départit jamais d’une certaine gravité parce que l’on met notre corps en jeu et que les conséquences sont parfois terribles.

Des amis, suite à l’histoire de la voiture de police brûlée [4. Au plein cœur du mouvement contre la loi Travail, les syndicats de policiers organisent un rassemblement « contre la haine anti-flic » place de la République à Paris où se tient alors Nuit Debout. Aux abords de ce rassemblement des contre-manifestants s’en prennent à une voiture de police qu’un fumigène finit par enflammer. Fin 2017, sept personnes accusées – sur la base notamment d’un témoignage anonyme d’un policier du gouvernement – d’avoir participé à l‘échauffourée ont été condamnées à de lourdes peines. L’un d’eux, Antonin Bernanos, est encore incarcéré à la prison de Fleury Mérogis..], se sont retrouvés en prison. À partir de là, ma haine contre la police a pris une nouvelle dimension. Je n’avais pas moins peur qu’avant mais j’y allais plus volontiers. J’y allais pour mes potes qui ne pouvaient pas y être. Je me donnais : j’étais devant, je n’étais plus aussi prudent. Et je lançais pour toucher.

Il y a des corps dans la société dont le quotidien est de nuire aux autres. Les flics en font partie ; les contrôleurs aussi. On peut rajouter les huissiers. Voilà, il n’y en a pas tant. Ce sont des ennemis politiques, fondamentalement. Mais, à chaque mouvement, je me demande : qu’est-ce que ça voudrait dire qu’il y ait un mort du côté des flics ? Est-ce que j’en ai envie ? Je me pose sans arrêt ces questions-là, ce qui prouve que d’un point de vue théorique, je n’avance pas beaucoup. On est dans des zones un peu primaires parfois, ma haine est viscérale et c’est problématique pour moi. Je suis obligé de me répéter : « Non, je ne souhaite pas la mort d’un homme. »

La question de savoir si je vais ou non blesser un flic en lui balançant quelque chose ne se pose pas trop. Souvent nos flux incessants de lancers de cailloux sont des tirs de barrages pour qu’ils ne s’approchent pas trop, pour les dissuader de tenter une percée individuelle qui leur permettrait de choper un camarade. Il m’est arrivé d’espérer toucher un agent en particulier : quand, pour charger, ils cassent le cordon de boucliers et qu’ils s’exposent, j’ai un malin plaisir à essayer de les viser un peu correctement afin peut-être de les faire reculer, de casser la charge.

Ce que j’aime, c’est envoyer des œufs de peinture sur les keufs. On le faisait systématiquement pendant les premières manifestations lycéennes du mouvement. Les CRS repeints de toutes les couleurs, c’est vraiment trop drôle. Au bout d’un moment, on n’a plus pu le faire, on se faisait contrôler tout le temps et un copain s’est fait arrêter parce qu’il avait des œufs sur lui. Il faut dire aussi que c’est extrêmement chiant à préparer.

Le nombre de filles et de mecs qui balancent des projectiles avec une grosse banane ! Je pense que la majorité de ceux qui le font ne se prennent pas trop au sérieux. Ils ont cette bonne distance qui consiste à ne pas s’imaginer que le résultat du lancer de projectile va permettre de conquérir quelque liberté que ce soit tout en admettant que le fait de lancer un truc en direction d’un flic est une réjouissance non négligeable.

Je ne vois pas du tout ça comme un jeu : je vais construire ma vie autour de la lutte. Avant le mouvement, je pensais terminer mes études, j’envisageais une carrière dans un bureau. Maintenant, plus du tout. Je veux avoir pour seul travail la lutte et vivre, à côté, des passions.

Est arrivé un moment de ma vie où on me demandait de choisir ce que je voulais en faire. Et je n’avais pas d’idée, ou bien je n’avais pas envie de choisir. Je me disais que je trouverais du plaisir et du sens à vivre à travers des formes de conflictualité qui induisent une implication physique. Transformer le monde et y trouver une place. Aujourd’hui j’ai parfois l’impression d’être un peu bloqué. Il y a d’autres choses que la lutte qui me tiennent à cœur et qui passent après. Mes proches, surtout, me reprochent mon manque de distance. J’aimerais prendre des vacances mais chaque fois je suis rattrapé par des évènements où je ne peux pas m’empêcher d’aller : tel péril sur Notre-Dame-des-Landes, telle manifestation, un mouvement social. Il m’arrive de me dire, moitié en rigolant, moitié sérieusement, que si je n’y vais pas, il ne va peut-être rien se passer. En tout cas, si je n’y vais pas, je culpabilise de ne pas y être et je suis triste de rater quelque chose. Parce que ce sont des moments joyeux, où je trouve une ville belle, les gens beaux, où je me sens bien. C’est important d’arriver à croire encore à des trucs, que tout ne soit pas figé, ne pas se sentir simples spectateurs de la marche du monde.

by Romain André | 01 juin 2017 | Selle de ch’val

Est-ce que les primatologues revendiquent une histoire féministe ? Que se passe-t-il quand les savoirs amateurs reprennent la main sur les dogmes scientifiques ? Est-ce pertinent de se demander s’il y a une différence l’humain et l’animal ? Regarder vivre les animaux peut-il nous aider à produire un discours sur la mort ? Nous avons choisi de poser ces questions et d’autres à Vinciane Despret, auteure de Que diraient les animaux, si… on leur posait les bonnes questions ? (Éd. La Découverte, coll. « Les Empêcheurs de penser en rond », 2012). Où elle remet en jeu les dispositifs méthodologiques de l’éthologie, sous la forme d’un abécédaire. Depuis plus de vingt ans, elle tente de mettre à jour la rigidité des contraintes épistémologiques et dénonce la disqualification des savoirs amateurs, en particulier lorsqu’il s’agit d’étudier les animaux. Peu encline à condamner les « mauvais » résultats scientifiques, elle préfère aiguiller les chercheurs vers une science plus intéressante et plus prolifique.

Cet entretien est issu du troisième numéro de Jef Klak, « Selle de ch’val », traitant des relations entre les humains et les autres animaux, et toujours disponible en librairie.

Télécharger l’article en PDF…

Pourquoi vous êtes-vous penchée, en tant que philosophe, sur les animaux, et plus spécifiquement sur les rapports qu’entretiennent les scientifiques avec eux ?

Quand j’ai commencé à faire de la philosophie avec des cratéropes écaillés il y a vingt-cinq ans[2. Naissance d’une théorie éthologique : la danse du cratérope écaillé, éd. Synthélabo, coll. « Les Empêcheurs de penser en rond », 1996. ], l’animal avait un pouvoir subversif extrêmement puissant, il offrait de l’espace pour bouger les lignes : on pouvait remettre en question certaines conceptions de l’espace politique, repenser la notion d’animal humain, le statut des sujets et des objets. Dans l’espace des sciences sociales notamment, prendre l’animal au sérieux a favorisé le mouvement des anthropologues qui voulaient en finir avec l’idée de nature. Les sciences sociales, la sociologie en particulier, ne pensaient alors qu’en termes passif/actif, sujet/objet ou agent/patient et ne voyaient dans les savoirs populaires qu’un objet d’étude, voire un support de représentation. L’animal était un lieu où se cristallisaient des possibilités de remettre en cause ces méthodologies visant à séparer l’idéologie de la science, à trier le bon grain de l’ivraie.

On a alors pu contester les objections faites jusque-là aux observations de Kropotkine, qu’on jugeait idéologiquement biaisées (s’il avait vu des comportements solidaires chez les animaux, c’est parce qu’il était russe et anarchiste). Les anthropologues de ma génération ont commencé à défendre le fait que l’observation d’un animal vivant en Russie par un anarchiste favorise certaines théories, certaines observations – tout comme l’observation d’un oiseau vivant dans des conditions toutes différentes par un Britannique victorien comme Charles Darwin en favorise d’autres.Nous disions désormais qu’il fallait tenir les deux propositions ensemble, l’éthos particulier du scientifique et les conditions concrètes de vie de tel ou de tel animal. Par exemple : qu’est-ce que ça fait de vivre sur une île ? Quel type de comportement animal cela induit-il ? Quel système politique ? Observateur et observé ne sont pas déliés, ils mangent dans le même paysage.

Est-ce qu’un projet politique sous-tendait le choix de ce sujet d’étude ?

J’ai toujours eu le sentiment de faire de la politique par d’autres moyens, « politics by other means », comme disent les féministes. Je me préoccupe du fait de savoir si les scientifiques font ou non du bon travail. Je voulais donc encourager les scientifiques quand ils font des choses vraiment bien, et notamment les enjoindre à résister aux contraintes de l’épistémologie. Ma politique s’inscrivait dans le sillage des philosophes Bruno Latour et Isabelle Stengers[3. Voir l’entretien avec Isabelle Stengers « Le prix du progrès », dans Jef Klak, no 1, « Marabout ».]. Côté Stengers : montrer à quel point les animaux sont partie prenante des expériences et prennent position par rapport à ce qu’on leur demande. Ils ne sont pas des supports passifs d’action. Ce qui rejoint le projet de Latour[4. En parlant d’actants, Bruno Latour insiste sur le fait que la passivité et l’activité ne s’opposent pas, et que les capacités d’agir sont surtout distribuées dans un régime de multiples « faire faire ». ] : remettre en cause le rapport traditionnel sujet/objet qui implique un sujet actif et un objet passif. Pour lui, les choses nous font agir, et nous les mobilisons de telle sorte qu’elles nous fassent agir. Cela nous oblige à prêter une attention plus soutenue aux modes d’action des êtres non humains.

Aujourd’hui, des scientifiques, comme Ádám Miklósi au Family Dog Project[5. Éthologiste hongrois, spécialiste des canidés, Ádám Miklósi a fondé en 1994 le groupe de scientifiques Family Dog Project qui étudie les chiens au sein de familles à qui ils appartiennent plutôt que les chiens de laboratoire, afin de mieux comprendre les relations des canidés avec les humains. ], font ce que je souhaitais voir faire il y a vingt ans : travailler en étant attentifs à rendre leurs animaux intéressants.

Que diraient les animaux si… on leur posait les bonnes questions ?, paru en 2012, semble un aboutissement de votre travail sur les animaux. Quel était le projet de ce livre en forme d’abécédaire ?

J’avais envie de clôturer quelque chose, de reprendre tous les fils que j’avais suivis jusqu’alors, et d’en tirer de nouveaux. L’abécédaire était une forme qui me permettait d’arriver très vite sur les points qui m’importent et de créer des frictions. Si vous faites un livre et que vous dites page 90 le contraire de ce que vous avez dit page 30, vous êtes obligé de vous justifier, de faire savoir que vous êtes conscient de la contradiction et de la résoudre, c’est la loi du genre. L’abécédaire était une forme qui me permettait de ne pas les résoudre. Donna Haraway[6. Donna Haraway, biologiste de formation, est une philosophe des sciences états-unienne et une figure du féminisme contemporain. Elle a notamment publié en 1985 le Manifeste cyborg. La métaphore du cyborg lui permet de montrer que les contradictions (dans ce cas, entre machine et vivant) n’ont pas nécessairement à être résolues, mais peuvent se combiner dans un seul être, le cyborg. (Voir l’article « Les affinités éclectiques », Jef Klak nº 3 « Selle de Ch’val » p. 172.) ] nous montre que nous pouvons non seulement assumer, mais chérir les contradictions, assumer que deux positions peuvent être vraies également, et incompatibles.

Vous montrez dans vos ouvrages comment, au XXe siècle, le savoir scientifique sur les animaux s’est constitué contre le savoir amateur…

Il faut remonter au XIXe siècle, lire un passage de Darwin ou de Georges John Romanes[7. Georges John Romanes (1848-1894) est un psychologue et un naturaliste britannique. Ami de Darwin, il fonde la psychologie comparée, qui s’intéresse aux similitudes (et aux différences) entre les mécanismes cognitifs des humains et des animaux de différentes espèces. ] pour comprendre. Vous y trouvez des témoignages de gardiens de zoo et de propriétaires de chiens. On a là une science peuplée d’anecdotes. Les amateurs n’ont pas encore été exclus du discours scientifique. Darwin lui-même observe ses propres chiens, il va au zoo regarder les singes, il écoute les soigneurs. Il reçoit des lettres de partout dans le monde, de cette Angleterre qui explore la planète. Le témoignage est fiable, dans un sens un peu bourgeois, dans la mesure où ce sont des témoins dignes de foi – soit des gens qui s’y connaissent, comme dans le cas des soigneurs, soit des auteurs honorables qu’on estime ne pas pouvoir mentir, pour ne pas risquer leur réputation.

Darwin comme Romanes ont tendance à expliquer le comportement des animaux par des compétences très proches des nôtres. Le projet étant d’établir une filiation entre les hommes et les autres animaux, ils cherchent des analogies plutôt que des différences. Toujours est-il qu’ils manifestent à l’égard des animaux une générosité d’attribution de subjectivité qu’on qualifiera plus tard d’anthropomorphisme débridé.

Au début du XXe siècle, s’opère un grand mouvement de purification qui prend plusieurs orientations. D’abord le principe du « canon de Morgan » qui exige que, lorsqu’une explication faisant intervenir des compétences inférieures concurrence une explication privilégiant des compétences supérieures ou des facultés cognitives complexes, ce sont les explications qui font appel à des compétences inférieures qui doivent prévaloir. Si vous voulez mobiliser les capacités supérieures d’un animal, il va falloir mettre en place un dispositif expérimental pour prouver que son comportement ne peut pas être expliqué par des capacités inférieures. L’exemple le plus fréquent est d’attribuer la réussite de quelque chose qui demande de l’intelligence à du conditionnement. David Premack et Georges Woodruff ont testé la capacité de mentir chez les chimpanzés. Si un expérimentateur demande au singe de l’aider à trouver une friandise, le chimpanzé qui sait où elle se trouve lui montre la cachette. Si l’expérimentateur ne partage pas la trouvaille avec lui, le chimpanzé le leurrera à l’épreuve suivante. Pour les deux scientifiques, c’est bien l’indice d’une capacité à anticiper et à savoir que ce que l’expérimentateur sait diffère de ce que sait le chimpanzé. Pour nombre de leurs collègues, c’est une simple association, de type conditionnement, entre l’expérimentateur « malhonnête » et l’absence de récompense. On se débarrasse ainsi des explications prétendument nébuleuses que sont la volonté, les états mentaux ou affectifs, ou encore le fait que l’animal puisse avoir un avis sur la situation et l’interpréter.

À la suite de Konrad Lorenz[8. Konrad Lorenz (1903-1989) est un pionnier de l’éthologie. Lauréat du Prix Nobel de médecine en 1973, il étudie le comportement des animaux (en particulier le rôle de l’inné dans sa détermination) et notamment l’imprégnation chez les oisillons (Voir l’article « Le blues des grues blanches », Jef Klak nº 3 « Selle de Ch’val », p.54). ], les éthologistes se mettent aussi à regarder les animaux comme limités à réagir plutôt que sentants et pensants. Ils excluent toute possibilité de prendre en compte l’expérience individuelle et subjective. C’est la naissance d’une éthologie mécaniciste, qui a pour effet de scientifiser la connaissance de l’animal. L’éthologie devient une biologie du comportement obsédée par l’instinct, les déterminismes invariants et les mécanismes innés, physiologiquement explicables en termes de causes. Par ailleurs, le contrôle devient l’instrument majeur à l’œuvre dans le laboratoire, en faisant mine que ce contrôle n’affecte pas l’animal ni les résultats ; qu’il est juste une condition de possibilité.

Robert Rosenthal incarne une des apothéoses de ce mouvement du XXe siècle en psychologie expérimentale. Après avoir montré que la performance des rats dans un labyrinthe est affectée par les attentes des expérimentateurs – la performance est meilleure lorsque ces derniers sont persuadés d’avoir affaire à des rats « doués » –, il dénonce cet effet comme un parasite à éliminer. Il veut purifier le laboratoire. Il vise une situation idéale où le rat ne serait pas influencé, quitte à utiliser des robots en guise d’expérimentateurs. Ce qu’il oublie, c’est que dans l’environnement artificiel et entièrement humain qu’est le laboratoire, l’absence de relation est aussi une forme de relation, qui influence nécessairement le rat.

L’éthologie se démarque de plus en plus des amateurs, notamment en invalidant les anecdotes. Les scientifiques constituent un certain type de méthodologie pour disqualifier ceux qui n’en respectent pas les contraintes. C’est la stratégie du « faire-science » : ils reconnaissent aux amateurs un certain savoir sur les animaux, mais leur absence de méthode, de grille d’interprétation et de rigueur scientifique invalident leurs interprétations, qualifiées d’anthropomorphiques.

La primatologie permet par la suite un assouplissement progressif. Certains primatologues commencent en effet à revendiquer que leurs méthodes doivent se rapprocher de l’anthropologie, car faute d’habituation des singes à leurs observateurs, ceux-ci ne peuvent pas réaliser d’observations de qualité. Les recherches sur les chiens participent aussi de cet assouplissement. Même si le scientifique n’est pas amateur de chien au départ, il le devient rapidement ; il y a une relation qui s’installe au laboratoire. Très souvent, d’ailleurs, les scientifiques travaillent avec leur propre animal ou ceux d’amis, des bêtes avec qui ils tissent des liens.

Qu’en est-il aujourd’hui des relations entre l’éthologie et les savoirs amateurs ?

Les choses évoluent. Ádám Miklósi, spécialiste des chiens, insère dans son livre des encarts où il raconte ce qu’on appelle des anecdotes. Ce n’est pas un hasard : entre-temps, un article écrit par deux primatologues, Lucy Bates et Richard Byrne[9. Bates Lucy A. et Byrne Richard W., « Creative or created: using anecdotes to investigate animal cognition », Methods, 2007, vol. 42, no 1, pp. 12-21. ], a proposé de ne plus jeter ces histoires à la poubelle, considérant cela comme un vrai gaspillage. Pour eux, de nombreux événements n’arrivent que très rarement sur le terrain, voire une seule fois, mais ils peuvent nous apprendre des choses intéressantes sur les compétences des animaux. Pourtant, elles ne peuvent pas figurer dans les publications, et restent donc complètement ignorées. L’article a reçu un très bon accueil et eu un impact important. Il précise quand même que pour être acceptables, les anecdotes doivent être observées sous certaines conditions contrôlées : il faut qu’elles soient notées immédiatement après avoir eu lieu et que l’observateur soit scientifique et spécialiste de l’espèce considérée. On est toujours dans une routine normative et un régime d’exclusion, mais cela permet quand même de ressortir quantité d’histoires restées jusque-là dans des tiroirs ou abandonnées à la littérature populaire.

Miklósi cite deux anecdotes racontées par deux scientifiques spécialistes des chiens, observées avec leurs propres animaux. Quand le premier rentre de promenade avec son compagnon, il va chercher un drap à la salle de bain et l’essuie. Un jour, il oublie ; l’animal se met à se frotter sur le paillasson et à le regarder d’un air interrogateur, puis va lui-même chercher le drap. La petite fille du second scientifique a pris l’habitude, par jeu, de jeter un drap de bain sur leur chien et de lui crier, en imitant la voix d’Homer Simpson : « Où est-ce qu’il est Darby ? ». Un jour, Darby prend lui-même le drap et s’enroule dedans ; il initie le jeu.

Miklósi fait un truc génial : il traite ensemble ces deux histoires pour faire émerger une faculté commune. C’est stratégique, ça lui permet de réaliser un coup de force par rapport à d’éventuels détracteurs. Il y a, dit-il, deux interprétations possibles. La première illustre la posture sceptique, et affirme qu’il s’agit de coïncidences : en détournant le geste de son maître pour en faire une demande ou en imitant celui de la petite fille, le chien n’a pas vraiment eu l’intention d’exprimer une volonté quelconque. Avec cette première interprétation, on s’arrête là, on ne peut rien faire de plus. La seconde, plus généreuse (ou plus laxiste, selon les points de vue) suppose des compétences sophistiquées : le chien imite et se montre capable, en détournant le geste imité, de généraliser et d’exprimer une demande. Le scientifique est mis au travail, il a des hypothèses à vérifier: le chien est-il capable d’imiter, de détourner un geste pour en faire une modalité expressive, d’anticiper que cet acte sera compris ? La différence entre les deux hypothèses, la sceptique et la généreuse, c’est leur fécondité scientifique.

Y a-t-il une spécificité de l’éthologie quant à la disqualification du savoir amateur par rapport au savoir scientifique ?

La relation entre les savoirs scientifiques et amateurs concernant les animaux a pris une forme particulière, celle de la rivalité. Le chimiste, lui, ne se préoccupe pas de ce que pense l’alchimiste. De même, les astrologues ne vont pas voir les astronomes pour leur dire : « Je pense que vous vous trompez, vos affirmations sont fausses. » Le médecin est en revanche encore hanté par le charlatan – ce que nous rappelle sans cesse la méfiance envers l’homéopathie, ou les pratiques alternatives… L’éthologie semble se situer plutôt du côté de la médecine, alors qu’elle aurait pu se trouver du côté des disciplines comme l’astronomie ou la chimie – des sciences qui ne cherchent pas à éliminer leur rival. Sans doute en raison de sa proximité avec les amateurs : l’éthologie dialogue avec eux, elle s’en inspire, elle les pille, même, disent certains. Et eux, de leur côté, ne se gênent pas pour aller voir les éthologues, pour se mêler de ce qui ne les regarde pas.

Les psychologues aussi restent en prise avec leurs rivaux : ils n’arrêtent pas de décrier les faux thérapeutes. Comme l’éthologie et la médecine, la psychologie dénonce les savoirs populaires parce qu’ils sont trop profondément engagés dans ce monde. Le philosophe Martin Savransky parle d’épistémologie de l’étrangéité (estrangement) pour décrire, et contester, l’idée selon laquelle le savoir ne vaut qu’à condition d’aller à l’encontre du sens commun : pour connaître le monde, il faut y être « étranger », quitter les apparences immédiates pour une réalité cachée, que les gens ne peuvent saisir, pris comme ils le sont dans le monde phénoménal.

Quel est le rôle de l’accusation d’anthropomorphisme ?

Des scientifiques récusent certaines théories en les accusant d’accorder aux animaux des capacités proprement humaines, sous-entendu trop élaborées. J’ai rencontré un tel affrontement autour des cratéropes écaillés. Ce sont de petits oiseaux du désert du Néguev, à partir desquels l’ornithologue Amotz Zahavi a élaboré sa théorie du handicap, selon laquelle certains animaux affirment leur valeur en exhibant un comportement ostentatoire. Les cratéropes se font des cadeaux, se portent volontaires pour être sentinelles, nourrissent sans bénéfice apparent d’autres nichées que la leur, prennent des risques dans les combats avec les prédateurs ; et font tout cela avec une volonté explicitement exhibitionniste. Pour leur « prestige », dit Zahavi. Jonathan Wright, un autre zoologue, relativement bien formaté et qui adhère aux postulats de la sociobiologie, considère, lui, que les cratéropes sont programmés pour agir de la façon qui assure au mieux la pérennité de leurs gênes.

Un jour, Jonathan Wright et moi-même voyons un cratérope faire le petit sifflement d’appel qui indique qu’il va donner à manger à une autre nichée que la sienne. Selon Zahavi, ce sifflement veut dire : « Je suis altruiste, regardez-moi, j’ai les moyens de faire des choses magnifiques. » Il est en train de travailler à augmenter son prestige. Sauf que cette fois-là, il ne donne rien à la nichée. Wright, convaincu que le prestige n’est pas ce qui le motive, m’explique que ce cratérope est en train de mener une expérimentation sur la nichée : il veut contrôler son état de faim réel pour ne pas perdre de temps. Il lance un stimulus et regarde l’effet.

En général, Wright pense qu’on ne peut pas émettre une hypothèse si on ne l’a pas expérimentée : c’est ce qu’exige une véritable science objective. Cette fois-là, face à quelque chose d’étrange et incompréhensible à ses yeux, il se dit : c’est une expérimentation. Il semble attribuer aux oiseaux la manière dont, lui, a appris à « faire-science ». Mais c’est quelque chose qu’il refuse tout à fait à Zahavi, qu’il accuse tout le temps d’être anthropomorphe. En fait, il ne reproche pas tant à Zahavi d’attribuer aux oiseaux des intentions semblables à celles des humains – il le fait lui aussi –, mais plutôt de ne pas procéder selon la méthode scientifique habituelle, à savoir le canon de Morgan et l’expérimentation. Il cherche à disqualifier sa façon non scientifique, à ses yeux, d’attribuer des intentions aux cratéropes. L’accusation d’anthropomorphisme est en fait une accusation d’amateuromorphisme.

Quel rôle ont joué les femmes et le féminisme dans l’évolution de l’éthologie ?

L’arrivée des femmes – de quelques femmes – sur le terrain de la primatologie a tout bouleversé. Cela a été très bien analysé d’abord par Donna Haraway, dans son livre Primate visions, puis repris par Linda Fedigan et Shirley Strum dans Primate encounters. Elles ont constaté que les changements absolument remarquables qu’opère la primatologie à partir des années 1960 sont le fait de chercheuses, sous la plume desquelles sont apparues de nouvelles observations et propositions.

À partir de là, on s’est demandé si les femmes faisaient de la science différemment. Les hypothèses se sont distribuées selon deux types de postures: une plus essentialiste et une plus constructiviste ou culturaliste. La vision essentialiste affirme qu’elles travaillent différemment parce qu’elles sont naturellement plus sensibles, plus à l’écoute du matériel, moins habitées par des théories générales, soucieuses de collecter des faits et attentives aux détails, parce qu’elles auraient une grande suspicion par rapport aux généralisations hâtives. La position constructiviste, quant à elle, revient à dire : « les femmes ont été éduquées comme cela et c’est cela qu’elles mettent en œuvre sur le terrain », ou encore « les femmes occupent une position historique particulière qui produit une conscience aiguë des rapports de pouvoir, qui les rend, par exemple, plus suspicieuses vis-à-vis des généralisations hâtives. Cela favorise d’autres données et une autre manière de les mettre en histoire, une science d’une autre qualité ». D’autres, enfin, comme Shirley Strum, affirment que cela n’a rien à voir : « Ce que l’on peut dire de nous, c’est que nous sommes restées très longtemps sur le terrain et avons fait correctement notre travail. Nous sommes simplement de bonnes scientifiques. » Reste à savoir si les femmes ne sont pas davantage obligées de faire bien leur travail, du fait d’une compétition extrêmement rude. Ne sont-elles pas contraintes à une certaine forme d’excellence, à travailler plus qu’un homme, parce qu’elles sont moins entendues ?

Pour bien comprendre pourquoi les femmes sont restées longtemps sur le terrain, il faut prendre en compte le contexte socio-économique et politique des années 1960. Les hommes avaient alors toutes les chances de devenir professeurs d’université en primatologie – science émergente qui intéressait beaucoup les anthropologues –, notamment parce que les origines de l’homme étaient une question qui fascinait. Les femmes, ayant très peu de chances d’avoir des postes de ce type-là, continuaient à fonctionner avec des bourses de recherche et ne tentaient pas trop d’enseigner dans les universités. Elles voulaient travailler avec leurs singes, obtenir des bourses et une fois sur un terrain, y rester.

Qu’est-ce que ces femmes ont changé dans la primatologie ?

D’abord, elles se sont intéressées au rôle des femelles. Auparavant, on ne le faisait que pour vérifier l’attachement au rôle maternel. Elles ont décrété que la maternité, c’était bien joli, mais que ça ne faisait pas toute la carrière des femelles. L’attention qu’elles ont prêtée à la sagacité sociale des femelles, à leur importance dans les relations sociales, a complètement modifié ce que l’on savait des mâles. Le fait que les femmes restent plus longtemps sur le terrain – ce qui est statistiquement le cas dans les années 1960 – a permis de découvrir que ce sont généralement les femelles qui restent au sein de la troupe, et les mâles qui migrent. Avant, on ne savait pas cela. Parce que si vous restez trois mois, quand un mâle disparaît, vous vous dites : « Bernard n’est plus là, il lui est arrivé des malheurs. » Mais en restant des années, vous voyez de nombreux mâles disparaître et d’autres arriver, et vous finissez par comprendre que, quand un d’entre eux disparaît, c’est qu’il est parti rejoindre une autre troupe (ce qu’ils font normalement à l’adolescence). Tandis que les femelles restent sur place et assurent le social.

L’apparente inactivité sociale féminine, c’est-à-dire le fait qu’elles ne sont pas tout le temps en train de négocier, de se bagarrer, de régler des choses, signifie simplement que, quand vous vivez depuis des années avec d’autres êtres, vous n’avez plus besoin de discuter de tout, tout le temps. Les relations sont bien installées et on ne les remet en jeu que lors de conflits ou de changements importants dans la troupe. Cette apparente inactivité est en fait une activité en soi. Ce sont elles qui font société et les mâles qui viennent s’intégrer dans la troupe. Une fois que vous avez vu ça, vous comprenez autrement l’apparente activité sociale des mâles. Avant, on pensait qu’ils étaient en lutte pour obtenir une place plus haute dans la hiérarchie. Si vous partez du principe qu’une troupe est un ensemble stable d’individus et que vous y voyez des mecs se battre tout le temps, vous n’avez pas beaucoup d’autres possibilités que de penser qu’ils se bagarrent pour la domination, surtout dans les paradigmes de l’époque. Mais une fois que vous comprenez que les prémisses sont fausses, que les mâles passent d’une troupe à l’autre et doivent sans cesse s’intégrer, une autre interprétation s’impose. Ce n’est plus un problème de hiérarchie, mais d’intégration : trouver une place dans la troupe quand on est nouveau venu n’est pas facile, on n’est pas nécessairement bien accueilli.

Tout ce qu’on avait vu de relations compétitives entre mâles mal dégrossis, peu sophistiqués, était en fait un travail incessant de socialisation, de composition de ce social. Chaparder de la nourriture, pour un mâle, c’est obliger les autres à le reconnaître, à prendre sa présence en compte. Si vous n’arrivez pas à le faire sur un mode sophistiqué parce que vous êtes trop jeune, et mal équipé socialement, vous utilisez les moyens des adolescents : on ne me regarde pas, alors je vais obliger tout le monde à me regarder, je vais faire chier. Ce qui est intéressant, relève Shirley Strum, c’est qu’au lieu de faire une science matriarcale, ces primatologues attribuent à chaque catégorie (âge, sexe, etc.) des rôles sociaux particuliers, différenciés et complémentaires.

Est-ce que ces primatologues revendiquent une histoire féministe ?

Certaines oui. Elles disent qu’elles ont pu observer ce qu’elles observent parce qu’elles étaient dans une position historique très clairement déterminée, ce qui est déjà un point de vue féministe. D’autres ajoutent que nous étions plus attentives aux relations de pouvoir à cette époque. Remettre en question le rôle des femelles, c’est être attentive aux relations de pouvoir et de subordination, à la conscience de genre, à ce qui fait que nos observations nous confortent trop vite dans l’idée que les femelles sont passives. C’est être attentive aux grandes dichotomies passivité/activité, sujet/objet – catégories que le féminisme avait commencé à sérieusement remettre en cause. C’est être méfiante vis-à-vis de ces grandes théories que sont la hiérarchie et la compétition, suspectes d’un point de vue féministe, car trop proches de la manière dont les humains s’imaginent une société. C’est remettre en cause aussi les notions de harem, de guerre de tous contre tous, de mâle alpha, tout ce qui est schème guerrier, grandes épopées héroïques – l’homme qui se redresse par-dessus les herbes de la savane, invente les armes et compagnie. À cette époque, les féministes ont commencé à revisiter ces grandes histoires, et cela a nourri la primatologie.

Est-ce que ces changements au sein de la primatologie ont touché les autres animaux ?

C’est intuitif, je ne suis pas historienne, mais j’ai le sentiment que les méthodologies de la primatologie ont imprégné celles des autres scientifiques, au moins en ce qui concerne les espèces qui ne fuient pas dès que vous approchez. Il y a un effet d’émulation entre chercheurs assez remarquable : quand les singes réussissent un truc, les spécialistes du corbeau, de la baleine ou du dauphin essayent de montrer que leurs animaux peuvent y arriver aussi. Toute éthologie est comparative, même si le projet ne l’est pas au départ.

Est-ce ainsi que la primatologue Thelma Rowell en est venue à étudier les moutons ?

Thelma Rowell voulait dénoncer l’anthropocentrisme. Selon elle, les singes nous paraissent intelligents parce que nous pouvons leur poser des questions sur la base de nos fonctionnements respectifs, très similaires. Les chimpanzés ont des amis, sont capables de réconciliation, de créer des alliances, de soigner les liens, de mentir, de manifester des relations privilégiées, d’en prendre acte et de faire en sorte que ces relations restent possibles. Mais sont-ils vraiment plus malins que les autres ? On ne peut pas comparer deux êtres si on ne leur pose pas les mêmes questions. Donc il faut poser à d’autres animaux celles qu’on pose aux chimpanzés. Thelma Rowell choisit l’animal qui, parmi les mammifères, a la réputation d’être le plus idiot, docile et suiveur, le plus mal équipé socialement : le mouton.

Si on regarde la littérature scientifique, jusque-là, on demandait aux moutons : comment tu convertis l’herbe en gigot ? On leur donnait de l’herbe et on regardait comment ils grossissaient. On s’est aussi un peu intéressé à leurs relations sociales, mais on a vite décrété qu’ils n’étaient pas très doués pour ça. On n’a pas remarqué d’attachements, de préférences… rien, seulement un modèle hiérarchique. De toute façon, en général, tout comportement qui n’a pas de sens immédiat, ou dont le sens aurait demandé beaucoup plus de confiance dans la complexité des êtres, est rabattu d’emblée comme « hiérarchique ». Problème réglé.

Les moutons étaient donc très hiérarchisés : les mâles se battaient pour les femelles, et la femelle dominante, la plus âgée, conduisait le troupeau. Thelma Rowell a fait remarquer que cette littérature scientifique affirmant qu’il n’y avait pas de relations de préférence était en fait fondée sur des troupeaux constitués pour l’occasion, et très rapidement observés. Une autre explication est que les chercheurs préfèrent étudier les moutons quand il se passe beaucoup de choses, c’est-à-dire aux périodes de reproduction durant lesquelles il y a de nombreux conflits.

Elle a donc décidé de procéder tout autrement, affirmant qu’il faut poser ses questions dans un contexte favorable, prendre le temps de créer un troupeau, de l’observer, et attendre que les relations se soient installées. Ce faisant, elle a observé que les moutons avaient des préférences, des amis, et que la hiérarchie n’était pas du tout coercitive. Au contraire, pour décider des déplacements, il y avait des conversations, des négociations. À propos des combats entre mâles, Rowell raconte qu’ils ont pour but d’attirer l’attention des femelles, et que comme les moutons n’ont pas de mains pour interpeller, ils le font avec leurs cornes. Elle est arrivée ainsi à toute une série d’interprétations sophistiquées, affirmant par exemple que lorsque les moutons se frottent les joues ou le front avant ou après un combat, il s’agit de gestes de pré-réconciliation et de réconciliation. Comme si les moutons qui ont une affinité particulière se disaient avant de se battre : « Je suis obligé de faire ce que je vais faire, mais on reste amis. » Comme un salut avant un combat de boxe.

La question du propre de l’homme, de la frontière homme-animal, vous intéresse-t-elle ?

Non ! Cette question n’a d’intérêt qu’historique, pour diagnostiquer l’évolution des rapports, observer comment les positions se modifient et quels sont les bastions qui tiennent encore. Les argumentaires sur le propre de l’homme sont en général très mal documentés. En 1930, soit, je ne vais pas jeter la pierre à Freud quand il dit que l’homme est le seul à réguler les unions incestueuses. En revanche, ceux qui le citent aujourd’hui pour défendre ce genre de banalité m’irritent. Ils n’ont généralement rien à voir avec les animaux, et prennent les positions les plus radicales et généralisantes sur ces questions.

Je ne suis pas en train de faire le tri entre savoirs populaires et savoirs d’experts, savoirs légitimés et non légitimés ; la ligne ne passe pas par là. Ce sont même souvent les personnes légitimées par une posture académique ou une position sociale, culturelle, scientifique qui émettent les théories les plus stupides sur la question de la frontière homme-animal. En revanche, quand vous interrogez des propriétaires de chiens, des éleveurs, comme nous l’avons fait avec Jocelyne Porcher[10. Jocelyne Porcher et Vinciane Despret, Être bêtes, Actes Sud, 2007. ], la question de la différence ne les intéresse pas. Et quand elle les intéresse, on obtient des réponses surprenantes.

Quels remparts du « propre de l’homme » résistent encore ?

Le rire a été un rempart important, mais a été démonté quand on a vu des animaux rire. La conscience de soi comme spécifique à l’humain a aussi été invalidée : les éthologues ont monté nombre de dispositifs expérimentaux montrant que les animaux avaient conscience d’eux-mêmes, comme le test de la tache de Gallup[11. Aussi appelé « test du miroir », il consiste à placer une marque sur le front d’un animal, puis à observer sa réaction lorsqu’il découvre son reflet dans un miroir. S’il cherche à mieux l’apercevoir ou à la toucher, on considère que cet animal est capable de reconnaître son propre corps. Ce test a été développé dans les années 1970 par le psychologue américain Gordon G. Gallup. ]. Idem pour la « culture », rempart abattu après des années de controverse. On ne compte plus les « propres de l’homme » qui ont été ingénieusement remis en cause.

La conscience de la mort et de la finitude reste un bastion, sans doute parce qu’il ne sera pas facilement démenti. Aujourd’hui, certains reconnaissent bien que les animaux ressentent le chagrin dû à la perte, qu’ils font la différence entre le cadavre d’un congénère et celui d’un autre animal. Mais d’autres leur répondent que c’est peut-être de la peur ou de l’anxiété. Ils disent aussi qu’avoir conscience que l’autre est mort, ce n’est pas la même chose qu’avoir conscience de la mort. La Mort avec un M majuscule ! Et nous, humains, avons-nous conscience de la mort ? C’est complexe. Est-ce que l’on a conscience que l’on va mourir ? Pas tout le temps. On a conscience de la finitude, qu’on n’est pas là pour toujours, oui, et encore.

Pourquoi les scientifiques, les psychologues et les sociologues en particulier, ont-ils tenu et tiennent-ils encore autant à ces remparts ?

Pour des raisons historiques et politiques. Des gens ont très sérieusement pensé, à tort ou à raison, que l’affaiblissement de la frontière entre les deux pourrait entraîner des choses terribles pour l’être humain : sa bestialisation, le non-respect de la vie. Sur cette question, Luc Ferry[12. Luc Ferry, Le Nouvel Ordre écologique. L’arbre, l’animal et l’homme, Grasset, 1992. ] a fait un très mauvais boulot : il a écrit une très mauvaise étude historique et juridique des lois nazies, en les tronquant, en les lisant mal, et sans voir que les lois de protection animale ne s’enracinaient pas dans le nazisme, comme il l’affirmait, mais avaient des origines bien antérieures. Heureusement, des gens comme Éric Baratay[13. Eric Baratay est un historien français spécialiste des relations hommes-animaux. ] et Jean Pierre Marguénaud[14. Jean Pierre Marguénaud est professeur de droit privé à Limoges et directeur de la Revue semestrielle de droit animalier. ] ont remis les choses en place. Mais la crainte de voir cette barrière tomber reste très présente. Outre cette peur, ce qui explique que ces remparts tiennent si bien, ce sont les habitudes routinières académiques. L’anthropologie s’est fondée sur l’étude de l’homme en tant qu’homme, et forcément, ça n’encourage pas à brouiller les frontières.

Qu’ont fait, selon vous, les penseurs de la libération animale par rapport à cette frontière ?

Ils n’ont pas apaisé les choses. Le système argumentatif de Peter Singer[15. Peter Singer est un philosophe australien. Il est l’auteur de La libération animale, paru en 1975, ouvrage de référence pour les mouvements en faveur des droits des animaux (Voir l’article « Je suis un terroriste parce j’ai défendu le droit des lapins »). Il a popularisé la notion de « spécisme », qui désigne un traitement discriminatoire fondé sur l’appartenance à une espèce. Peter Singer part d’une vision utilitariste, selon laquelle le but de l’action politique est la maximisation du bien-être du plus grand nombre d’êtres dotés de sensibilité. ] consiste à demander : « Pourquoi une vie d’handicapé vaudrait plus que celle d’un animal ? » C’est extrêmement dangereux et cela attise les peurs. Je crois que c’est une erreur stratégique. Il aurait dû penser aux effets de terreur qu’il allait susciter en disant cela. Pour ma part, je suis leibnizienne à la suite d’Isabelle Stengers ; je suis une pragmatiste. Si vous utilisez un argument qui suscite encore plus de peur, que vous rigidifiez les positions et que vous ne convainquez que les convaincus, il y a quelque chose à repenser. Par ailleurs, je n’ai pas de sympathie pour l’utilitarisme. Donc, je ne peux pas suivre Singer, si ce n’est sur un seul point : sa façon de déconstruire et remettre en cause les mauvaises pratiques scientifiques.

Vous avez travaillé avec Jocelyne Porcher : qu’est-ce que son approche vous a apporté ?

Jocelyne nous oblige à revisiter tout le vocabulaire utilisé pour décrire la relation entre hommes et animaux, notamment le terme d’« exploitation ». Il n’existe pas une vie qui ne repose sur la vie d’autres êtres, et voir ça automatiquement en termes d’exploitation cadenasse le débat : il y a forcément une victime et un bourreau. On ne peut plus penser, on tombe dans une éthique binaire, avec des victimes et des salopards. Mieux vaut se montrer attentif à tout ce vocabulaire de l’exploitation, parce qu’il imprègne les modes de penser.

Deux historiennes des sciences, Carla Hustak et Natacha Myers ont écrit en ce sens un très joli article sur l’évolution[16. Carla Hustak, Natacha Myers, « Involutionary Momentum: Affective Ecologies and the Sciences of Plant/ Insect Encounters », Differences: A Journal of Feminist Cultural Studies 23(3), 2012. ]. Aujourd’hui, on étudie beaucoup – comme Darwin l’avait très sensuellement fait en son temps – le rapport entre les insectes pollinisateurs et les orchidées. Il y a toute une chimie écologique qui permet de mieux comprendre les rapports des parfums attracteurs, des phéromones… L’article montre que ces rapports sont généralement décrits sur le mode de l’exploitation avec un dupe et un être qui leurre. Quand la fleur crée des appâts pour faire venir des insectes, on imagine que la plante exploite l’insecte puisqu’il y va à perte, croyant féconder un être fécondable. Mais plutôt qu’un simple système d’exploitation, ne peut-on pas imaginer des relations qui se seraient instaurées, avec des plaisirs sensuels, des rencontres ? De la même manière, il faut être très attentif à ne pas penser la domestication uniquement sous le régime de l’exploitation : des tas de relations s’y créent, réciproques, asymétriques.

J’ai beaucoup d’admiration pour Jocelyne. Cela dit, nous ne sommes pas toujours d’accord stratégiquement. Elle me reproche de ne pas dénoncer, de ne pas parler de la souffrance animale. Mais que veut-on ? Que les choses changent ou que nos idées gagnent ?

Encore une fois, je pense qu’il faut être pragmatiste et accompagner les réussites : les scientifiques auront davantage envie de travailler sur des modes plus intéressants si je leur montre ce que ça produit, si je leur donne confiance en ce qu’ils font, que si je me mets à leur tirer dessus à boulets rouges, à faire peur à tout le monde. C’est aussi une question de crédibilité.

Pour mon travail, je suis allée chercher les gens qui disaient et faisaient des choses intéressantes. Jocelyne, elle, est confrontée à des éthologues positivistes, scientistes, purificateurs, et très zootechniciens[17. La zootechnie est l’ensemble des sciences et techniques utilisées pour l’élevage des animaux dans un cadre agro-industriel. ] dans l’âme. Ceux-là, je ne les fréquente pas, donc je n’en parle pas. Si je ne les critique pas, c’est pour ne pas perdre mon temps. Jocelyne considère qu’on ne perd pas son temps à critiquer. Ce sont deux stratégies différentes, et complémentaires.

Jocelyne Porcher est désespérée par la façon dont l’éthologie appliquée aux recherches sur le bien-être animal sert à valider la production animale industrielle. Les changements dans les éthologies dites naturalistes peuvent-ils être en mesure de déplacer ce type de recherches ? Le travail de Thelma Rowell sur les moutons par exemple peut-il avoir un retentissement sur la production agroalimentaire ?

Thelma Rowell n’a pas trop d’illusions là-dessus. Mais je pense que cela peut passer par d’autres voies. J’ai rencontré des scientifiques qui disent ne plus faire certaines choses après m’avoir lue, qu’ils font davantage attention à la façon dont ils s’occupent de leurs animaux. Ils réfléchissent aux conditions qui permettent à l’animal de se sentir mieux. Parfois, ça les freine un peu. Mais je pense que le fait d’être empêché est souvent le signe d’un plus grand changement que celui de commencer à faire quelque chose de nouveau. Cela manifeste une modification profonde. Ce sont peut-être de tous petits pas, mais si les moutons de Thelma Rowell n’inspirent pas d’autres pratiques dans les élevages industriels, cela a quand même des effets sur le grand public qui peut faire pression.

Comment êtes-vous passée des animaux à vos derniers travaux sur les morts ?

C’est un grand saut dans le vide. Il y a vingt-cinq ans, l’animal était l’objet le plus subversif que j’ai pu trouver ; maintenant, il n’a plus du tout cet effet. Il y a un ronronnement consensuel ; la question animale est devenue une espèce de ritournelle bien-pensante. Aujourd’hui selon moi, ce sont les morts qui sont des objets d’étude subversifs. Ce sujet diablement sulfureux permet de remettre en cause la rationalisation forcée de la société, et la laïcité telle qu’elle est pratiquée sur le mode de la neutralisation. Les morts permettent de s’attaquer au pouvoir des psys, à la normalisation et à la domestication des psychés, à l’ethnocentrisme autant qu’à l’arrogance des anthropologues et des sociologues qui se donnent pour mission de désenchanter le monde. Les scientifiques académiques ont besoin de penser que les gens croient pour pouvoir les dessiller les yeux. Quand on utilise le mot « croire » pour désigner la manière dont les gens pensent, c’est une déclaration de guerre depuis une position de surplomb[18. Voir « Quand on jette on une vierge dans un pays communiste un matin. Vie publique d’une apparition. Entretien avec Élisabeth Claverie », Jef Klak, nº 1, « Marabout », Automne-hiver 2014-2015. ].

Ce qui me passionne, ce sont les endroits où les gens sont intelligents. J’avais trouvé beaucoup d’intelligence chez ceux qui travaillent avec les animaux et j’en trouve énormément chez ceux qui cultivent des relations avec leurs morts. Ils le font avec imagination et courage, en sachant que ce n’est pas « normal », pas socialement approuvé. C’est un lieu de résistance politique : ils résistent à la théorie du deuil, à la normalisation, à la domestication de leurs expériences.

Ce qui m’importe, c’est de prendre au sérieux le fait que les gens parlent à leurs morts, que ça n’a rien de symbolique et que nous n’avons pas à statuer sur leur présence effective. Est-ce qu’ils reviennent ou pas ? On n’en sait rien. Si on sent leur présence, quel est ce mode de présence ? Ce que je fais, c’est de l’éthologie des morts, au sens de Deleuze. L’éthologie, selon lui, serait « la science pratique des manières d’être », c’est-à-dire l’étude de ce dont les êtres sont capables, des épreuves qu’ils peuvent endurer, de leur puissance. Un diamant est un être d’une exceptionnelle dureté, c’est la puissance du diamant. Un chameau peut s’arrêter de boire pendant plusieurs jours, c’est la puissance du chameau.

Je trouve cette définition de l’éthologie passionnante, car elle peut englober ce qu’on appelait trop pauvrement « biologie du comportement ». Deleuze dit que savoir de quoi un être est capable engage à des expérimentations. Quand on met un être dans un dispositif, quand on fait une expérience avec un chien, on doit se demander : de quoi es-tu capable pour aller chercher la balle, comment tu t’y prends, c’est quoi ta manière d’être ? Deleuze dit que les régimes alimentaires sont des manières d’être. C’est ça, l’éthologie : ce n’est pas seulement manger de la viande ou de l’herbe, mais tout un paysage – des manières de vivre, de penser, de bouger, d’agir, de vivre la nuit, le jour. Je dis aujourd’hui que je fais une éthologie des morts. Quelles sont les manières d’être des morts ? De quoi sont-ils capables ? De quoi rendent-ils les vivants capables ?

Recent Comments