Afin de prolonger la publication de la semaine dernière sur les conséquences sanitaires et économiques de la pandémie de Covid-19, nous republions un article en forme de guide politico-touristique revenant sur l’histoire sociale de Milan et de ses luttes populaires. Où l’on suivra la route du précariat moderne, l’imposition du travail gratuit dans les métiers culturels, et des idées d’organisation : des syndicats du quotidien autrement appelés « biosyndicats ».

Bout d’ficelle

Milan, guide rouge

Quelques aventures des cagoules

La vérité sur un mouvement terroriste (un de plus !) qui fait trembler l’État, ou comment devenir anarcho-autonome en 4 leçons

Cette BD est née il y a une douzaine d’années dans un squat, quelque part en banlieue parisienne. L’idée était de jouer sur l’autodérision, de porter sur le mouvement social auquel nous appartenions ce regard grinçant que nous portions sur le monde. Bref, de pouvoir se moquer de certains travers d’un milieu « libertaire » en jouant sur ses contradictions, ses conflits, ses postures parfois… Mais il ne s’est jamais agi de régler des comptes. Au contraire. Il était bien question de mettre en déroute cette figure caricaturale que le discours de l’État et les médias tentaient de nous coller à la peau sous le nom d’« anarcho-autonome » ou d’« ultra-gauche », nouvel avatar d’un ennemi intérieur fantasmé.Peu de temps après, aux paroles suivirent les actes, puisque plusieurs affaires pour « organisation terroriste » se succédèrent, condamnant certain·es de nos proches à plus d’un an de prison pour quelques faits dérisoires. Le numéro 2 des Cagoules « Spécial répression » n’a jamais vu le jour, étant donné que la « répression », justement, nous étions en train de la vivre de plein fouet. Et quand les loups sont lâchés, il peut arriver de manquer d’humour (mais heureusement, cela n’est que passager). read more…

« Je m’en vais lire en refilmant »

Conversation avec Martine Rousset, cinéaste « cabane »

Martine Rousset fait des films depuis 1977, des films en pellicule, depuis toujours et tant que ce sera possible. Elle a grandi à Frontignan, à côté de Sète, où elle est retournée vivre, après avoir travaillé pendant 35 ans dans un musée parisien. Étudiante en philosophie à Montpellier dans les années post-1968, elle suit les cours d’Henri Agel, pionnier de l’enseignement du cinéma à l’université – une nouveauté directement issue de mai. Des années d’études scandées par « une majorité de grèves et d’occupation des locaux, jusqu’à l’avènement de la révolution socialiste », comme elle le dit elle-même. read more…

« Je lui dis des secrets et il les garde en lui »

Quatre enfants, dix mille doudous

Propos recueillis par Mathieu Rivat, Émilie Lebarbier, Noémi Aubry, Hélène Pujol, Bruno Thomé et Julia Burtin Zortea

Photos d’Éric Thomé, Bruno Thomé et Hélène Pujol

Objet transitionnel pour la psychanalyse ou nid à bactéries pour la médecine, peu importe. La parole est aux enfants. Hugo, Anna, Sara et Meïmouna nous racontent leurs doudous : tour à tour ami·e d’aventures imaginaires, confident·e des nuits parallèles et plus mieux encore…

Cet article est issu du deuxième numéro de Jef Klak, « Bout d’ficelle », encore disponible en librairie.

Télécharger l’article en PDF.

*

Gros nounours

Hugo, 5 ans

*

Comment s’appelle ton doudou ?

Gros nounours.

Il a des amis ?

Ah oui, j’ai une hotte entière de doudous. Il a plein d’amis. Dans le placard, il y en a un, c’est exactement le même au cas où je le perds ; ils viennent du même œuf. Il a des fils qui pendent, et des étoiles, tout dans le même ordre. Ils sont comme frères. Il s’appelle Copain.

Des fois, tu le prends à l’école ?

Des fois. Je le montre à mes copains et il faut qu’ils devinent comment il s’appelle. Ils n’ont encore jamais trouvé.

Tu lui racontes des secrets ?

Oui, je lui dis des secrets, comme ça [il se rapproche du doudou et lui murmure quelque chose dans le creux de son oreille]. Il n’y a que lui qui les entend, et ils ne sortent même pas par l’autre oreille. Il les garde en lui.

À quoi tu joues avec ton doudou ?

Il fait des puzzles, mais il ne joue jamais aux Lego. Surtout, je lui fais faire des cabrioles en l’air, hop là, et après, je le rattrape, hop là. Il tourne toujours en l’air, la tête en bas et les pieds en haut, mais jamais sur le côté.

Mais après une cabriole comme celle-là, tu crois qu’il se sent bien ?

Oui, il adore ça, il rebondit sur mes genoux, il fait comme le trampoline, il aime trop.

Quand est-ce que tu es avec ton doudou ?

Le soir, la nuit, des fois la journée dans la maison, quand je fais un temps calme. Je lui fais des câlins. J’aime bien dormir à côté de lui.

Quand tu pars en voyage, tu le prends aussi ? Tu vas où avec lui ?

Oui, toujours. Avec lui, j’ai été à Béziers, à Venelles, en Écosse, en Afrique, en Normandie.

Il aime bien ?

Oui, il aime bien, comme moi ; je lui apprends les voyages. Il a déjà pris l’avion, mais il n’a pas eu peur, parce qu’il est habitué, et moi aussi. Il aime bien le train, aussi.

Il est avec toi aussi quand tu fais des cauchemars ?

Oui, quand je le touche, ça me rassure ; quand je le touche, c’est sa peau que je sens, ça me dit que je suis dans le lit et pas dans le cauchemar, parce que des fois les cauchemars, c’est tellement vrai que je crois être dedans.

Il parle ton doudou ? Il te dit quoi ?

Beaucoup de choses, mais je ne sais pas exactement quoi.

Quand t’es pas là, il fait quoi ton doudou ?

Il joue, après il range et il va se coucher quand il est fatigué. Et aussi je lui donne à manger. Je lui amène les épluchures dans une assiette. Il y a des épluchures de pommes de terre, de carottes et les feuilles de poireaux ; les grandes feuilles vertes, il les mange.

Tu aurais envie de lui dire quoi à ton doudou maintenant ?

« Doudou, il faut que tu joues bien le soir, et que tu manges le midi », parce que le midi, je ne suis pas là, sauf quand je suis malade. Et quand on laisse la fenêtre ouverte, il peut aller manger les épluchures dans le compost, sinon c’est moi qui lui apporte le week-end. Quand il a très faim, je lui donne un sac entier.

Il a peur dans le noir ?

Non, il n’a pas peur. Comme moi.

*

Argobert

Anna, 9 ans

*

Quand est-ce que tu as rencontré Argobert ?

J’ai eu quatre doudous avant, mais je ne me rappelle plus.

Raconte-moi la première fois où tu as dormi avec lui…

C’était parce que j’avais perdu Paulo, mon doudou, et du coup j’ai pris Argobert pour la nuit. Et après, j’ai décidé de le garder.

Est-ce que tu l’as emmené à l’école ?

En maternelle, oui, parce qu’on pouvait. Après la cantine, on faisait la sieste, on avait le droit de dormir avec nos doudous. Quand je suis rentrée au CP, on n’avait plus le droit.

Comment tu as fait alors ?

Il y avait un petit bout de lui que je mettais dans ma poche et j’allais à l’école avec.

Tu fais quoi avec ton doudou ?

Quand on regarde un dessin animé, souvent, je le prends. Et aussi la nuit, quand je dors.

Comme Argobert est un peu cassé, le prochain doudou est déjà prévu. C’est une petite souris avec une capuche. Comment tu l’as choisie ?

Elle s’appelle Soussou. C’est Élisa qui me l’a donnée, et puis je sais pas, j’aime bien comment elle est.

Tu n’as jamais revu d’Argobert de la même espèce ?

Si. J’étais allée voir ma grand-mère à Toulouse. On est parties se promener et on est passées devant un magasin où il y avait plein de peluches qui ressemblaient beaucoup à Argobert.

Vous ne l’avez pas trouvé ?

On a trouvé une peluche qui ressemblait : c’était Argobert, mais en fille. Ensuite, on a montré Argobert au vendeur, et comme il était tout cassé, il n’a pas voulu qu’on reste dans la boutique. Il n’avait pas l’air très content de voir qu’une peluche qui ressemble beaucoup aux peluches qu’il a dans son magasin soit toute cassée.

Maintenant qu’Argobert cassé, pour toi, il est pareil que quand il était tout neuf ?

Non, parce qu’au début je l’aimais pas trop, ce n’était pas encore mon doudou préféré.

Là, il n’a plus du tout la même tête ?

Plus du tout. Et puis maintenant, il est en deux parties.

Tu le présentes à tes copains ?

Non. Quand c’est des amis qui sont dans la même école que moi, je n’ai pas trop envie, parce que j’ai peur qu’ils disent aux autres que j’ai encore un doudou.

Mais tu as des copines de ton âge qui ont encore des doudous ?

Quand c’est une fille qui est même un peu plus grande que moi et que je sais qu’elle a encore un doudou, je veux bien lui montrer.

Pour toi, Argobert, il te sert juste à t’endormir facilement ?

Non. Pas que ça. Je ne sais pas comment expliquer… En maternelle, je disais que c’était mon petit frère.

Tu n’as pas une histoire à nous raconter de toi et Argobert, quelque chose qui vous est arrivé à tous les deux ?

Quand je suis allée en Grèce, il n’était pas encore aussi abîmé que maintenant, je disais qu’il avait envie de se baigner, et du coup, je l’ai mis dans l’eau de la mer, et ensuite, il a mis trois jours à sécher.

Tu crois qu’il était en colère après ?

Oui, parce qu’il n’aimait pas être mouillé, mais je ne savais pas.

Tu le laves des fois ?

C’est mon papa qui veut tout le temps que je le lave. Pendant que je vais à l’école, je le cache dans la voiture, parce que j’aime pas quand il le lave. Et puis Argobert il n’aime pas tourner en rond dans la machine à laver.

Qui répare Argobert quand il est trop abîmé ?

C’est soit ma grand-mère du côté de mon papa, soit mon papa. J’aime bien quand on le répare, mais j’ai toujours peur que ce soit pas fini avant que j’aille me coucher.

Tu n’as pas une dernière histoire à raconter avec Argobert ?

Ah oui : une fois j’avais fait mes lacets et j’avais oublié de le reprendre. Au bout d’un moment, je me suis demandé où il était, et je me suis rappelé que je l’avais laissé là-bas : il était toujours là.

Tu l’as jamais reperdu ?

Une fois, j’avais demandé à Bruno de me le garder, j’étais rentré à la maison avec Maman, et j’avais oublié qu’il était dans le sac de Bruno, et du coup, j’ai dû m’endormir sans Argobert parce que Bruno, il était rentré après que je me sois couchée.

Et tu avais réussi à dormir ?

Mmh. Oui, mais c’était dur.

*

Soussou, Bibika, Bobinnet, Bleu, Pêche, Tofi…

Sara, 9 ans et Meïmouna, 10 ans

*

Qui a des souvenirs de doudou ?

Sara : Moi, j’ai deux doudous. Un, c’est un animal. Mais c’est Meïmouna qui me l’avait prêté, donc je l’avais volé, en fait. Il s’appelait…

Meïmouna : Soussou.

Sara : Parce que c’était une souris. Et puis l’autre, sa tête était comme une poupée, et son corps comme un doudou. Elle s’appelait Bibika.

Et maintenant, tu n’as plus ce doudou ?

Sara : Ben si. Mais je l’ai perdu. Enfin, je l’ai vu il y a cinq jours. Je ne le trouve plus.

Est-ce que tu as déjà vraiment perdu un doudou ?

Sara : Oui, j’étais triste au début, mais ensuite je me suis habituée. L’année dernière, je l’avais aussi perdu pendant longtemps. En fait, je le perds, et ensuite je le retrouve.

Et quand tu le retrouves, tu en fais quoi ?

Sara : Ben, je le prends. Pour dormir avec.

C’est que pour dormir ?

Sara : Oui. Quand j’ai peur. Mais maintenant, j’ai moins peur.

Tu avais peur de quoi ?

Sara : J’avais peur que la maison s’écroule. Et j’aime pas rester toute seule des fois. Et aussi, j’avais peur qu’il y ait le feu à la maison. Avec le doudou, j’avais moins peur. J’étais pas trop toute seule. [Baissant la voix] Parce que moi je pensais que le doudou, il était vivant. Et comme j’en avais deux, eh ben des fois, quand je faisais un câlin au premier, je croyais que l’autre il était jaloux.

Et toi Meïmouna ?

Meïmouna : Moi, à la base, j’avais 10 000 doudous. Mais je ne pouvais pas dormir avec mes trois doudous, parce qu’il n’y avait pas assez de place dans le lit, alors j’en choisissais un préféré. Et je me disais aussi, tiens, les autres, ils doivent être jaloux. Ils ont froid. Mais comment je fais ? Alors à un moment, j’en ai pris que deux.

Ils s’appelaient comment ?

Meïmouna : J’avais une marmotte qui s’appelait des fois Bleu parce qu’elle avait un bonnet bleu, ou Pêche parce qu’elle était douce. La marmotte, c’était mon grand-père qui me l’avait donnée. L’autre, le lapin, il s’appelait Bobinnet. Et le troisième, je m’en souviens plus, parce que je l’ai abandonné. Bobinnet, je l’avais depuis toute petite, et vu que la personne qui me l’a donné était morte, eh ben je l’ai gardé.

Sara : C’était qui ?

Meïmouna : Tatie. Il n’était pas pareil que l’autre doudou. Et puis ensuite, je ne l’ai plus eu avec moi. Et je me suis dit, si ça ne me fait plus autant de peine qu’avant, c’est que je n’ai plus besoin de doudou. C’était quand j’avais 9 ans 1/2. Maintenant, ils sont quelque part.

Sara : Ils sont entre de bonnes mains. Et maintenant, t’as quel âge ?

Meïmouna : Ben, tu le sais, 10 ans !

Sara : Ouais, mais les gens qui vont lire, ils vont pas le savoir. Imagine s’ils croient que tu as 40 ans !

Tu te rappelles quand tu as commencé à avoir un doudou ?

Meïmouna : Mes premiers souvenirs, c’est quand j’avais 3 ans. En fait, j’ai toujours eu un doudou. Il ne me servait pas qu’à dormir. On avait notre cousine qui venait, et on s’amusait à laver nos doudous, et à leur brosser les dents. Après, ils étaient tout rugueux.

Moi, j’avais un copain quand j’étais petite, et lui, son doudou, c’était un gros bout de coton. C’était pratique pour les parents : quand il le perdait ou qu’il était sale, ils remplaçaient le coton. Ils n’avaient qu’à aller au supermarché.

Sara : ah ouais, c’est pratique… Et aussi mon doudou, celui qui s’appelait Bibika, en fait c’était une fée.

Meïmouna : Un papillon.

Sara : Et quand j’étais petite, je lui avais coupé les ailes. Elles étaient grandes, elles me dérangeaient. Et là elle ne peut plus voler.

Meïmouna : Bon, les doudous, enfin, tu sais, je m’en passe maintenant, mais bon, les grosses peluches à la foire, eh bien j’adore, mais j’en ai jamais eu.

Ça aurait pu devenir un doudou, un truc aussi gros ?

Meïmouna : Ben oui. Pourquoi pas ? Tout à l’heure, j’ai dit que j’avais trois doudous, mais je n’ai pas parlé du troisième. C’était un chien, enfin un tigre, ou une panthère. Et c’était ma mère ou mon père qui me l’avait acheté, et Sara m’a copiée en prenant une autre couleur.

Sara : Oui, moi aussi, je l’avais.

Et donc, c’était une panthère, un chien, un tigre ?

Meïmouna : Une panthère.

Sara : Un chien.

Meïmouna : Un chien-panthère.

Sara : Quand j’ai eu le chien, enfin, la panthère, je l’ai présentée à mes deux doudous. J’ai dit : « Voici un nouveau doudou. » Comme ça, ils se connaissaient.

Et tu l’appelles comment ? Doudou ?

Meïmouna : Ben, on les appelle par leurs prénoms. Quand on parle d’eux à d’autres gens, on dit « mes doudous », mais on s’adresse à eux par leurs prénoms.

Le doudou d’Anna [leur petite sœur], il est comment ?

Meïmouna : Tu veux dire Tofi ? Elle l’a eu à Noël, quand elle avait 1 an. Et elle a des greluches accrochées à son doudou.

Des grelots ?

Meïmouna : Euh, oui.

Sara : Laisse-moi expliquer : elle a un doudou-vache qui a le ventre qui s’ouvre. Et dans son ventre, il y a d’autres petits animaux. Une poule, un mouton. Que des animaux de la ferme. Il y en a qui font « pouët » quand on appuie dessus. D’autres qui font du bruit quand on les secoue.

Meïmouna : Elle peut pas dormir sans, sinon elle fait une crise. Elle est habituée à avoir un truc avec elle.

Tu crois que c’est ça, un doudou, un truc qu’on est habitué à avoir avec soi ?

Meïmouna : Ça te rassure.

Sara : À mon avis, il y a un autre truc, mais quoi, je ne sais pas.

Meïmouna : C’est comme une petite maman. Comme si elle était là.

Sara [d’une voix théâtrale] :

Comme un ange qui te protège.

Vous voulez pas vous poser des questions que j’aurais oublié de poser ?

Meïmouna : Ok. Dans quel pays ton doudou a été fait ?

Sara : Made in China ! Mais c’est nul comme question. J’espère que c’est pas Made in China.

Meïmouna : Est-ce que tu as pensé à laver ton doudou avant de l’utiliser ?

Sara : Ben non. Est-ce que, à ton avis, ton doudou il est d’occasion, ça veut dire qu’il a appartenu à une autre personne avant ?

Meïmouna : Non. Est-ce que ton doudou, c’est du coton synthétique ?

Sara : Euh… J’ai pas pensé à regarder l’étiquette. Tu as vraiment des questions débiles, toi. Ton doudou, à quelle époque tu l’aimais bien ?

Meïmouna : De toute petite à 9 ans.

Sara : Et si tu l’avais perdu à cette époque, tu aurais été comment ?

Meïmouna : Hyper triste.

Sara : C’est-à-dire ? Tu pleurerais tout le temps, tu pourrais plus dormir ?

Meïmouna : Je serais devenue peureuse.

Le vêtement comme seconde peau

Brève biographie textile de Frida Kahlo

Illustrations par Maud Guély

Apparence et style vestimentaire riment-ils avec pure futilité ? L’œuvre et la vie de Frida Kahlo affirment l’inverse. Tout au long de sa carrière, l’artiste mexicaine a joué de sa propre image comme d’un véritable langage. C’est notamment en exposant ses propres meurtrissures corporelles et ses choix vestimentaires au moyen d’autoportraits qu’elle a sublimé/mis en scène ses écueils biographiques, et développé un discours politique questionnant la féminité ou la culture indigène de son pays.

Ce texte est issu du deuxième numéro de Jef Klak, « Bout d’ficelle », traitant du textile, de la mode et des identités de genre, et encore disponible en librairie. Version adaptée par les auteures, extraite de Un ruban autour d’une bombe. Une biographie textile de Frida Kahlo, Rachel Viné Krupa & Maud Guély, éd. Nada, 2013, qui sera republié en 2018.

Télécharger l’article en PDF.

« Un ruban autour d’une bombe 1 André Breton, « Frida Kahlo de Rivera », dans Le Surréalisme et la Peinture, Paris, Gallimard, 2002, p. 143.. » C’est avec ces mots qu’André Breton, fervent admirateur de Frida Kahlo, décrit son œuvre à la fois délicate et subversive. Les rubans, motifs textiles récurrents dans la peinture de l’artiste mexicaine, témoignent du soin qu’elle portait à son apparence et ouvrent la voie à une lecture vestimentaire de sa production. Si l’habit ne fait pas la personne, les vêtements dans lesquels Frida Kahlo se représente sont l’expression d’un choix délibéré et signifiant. Dans une production composée à 43% d’autoportraits, ils révèlent les aspects multiples d’une identité dynamique.

En 1925, elle a 18 ans et, suite à un accident d’autobus qui l’oblige à garder le lit plusieurs mois et dont elle conservera des séquelles à vie, Frida Kahlo commence à peindre. Lorsque le drame survient, elle est l’une des trente-cinq filles, sur deux mille élèves, à étudier à l’École nationale préparatoire de Mexico pour le concours d’entrée de la faculté de médecine. Dans cet environnement très masculin, elle cherche son style et choisit de se démarquer en revêtant des costumes d’homme comme l’attestent certaines photographies d’époque. Les pantalons qu’elle porte alors lui permettent également de masquer sa jambe droite atrophiée par une poliomyélite contractée à l’âge de 11 ans et qui lui vaut durant toute son enfance le sobriquet de « Frida jambe de bois ». L’accident dont elle est victime la contraint à arrêter ses études et la conduit à choisir la peinture comme activité de substitution.

Dès son premier autoportrait, Autoportrait à la robe de velours (1926), le vêtement trône au centre de sa création. La robe ultra-sensuelle dans laquelle elle apparaît marque une rupture vestimentaire radicale avec l’allure de garçon manqué qu’elle cultivait adolescente. Elle exacerbe ainsi sa féminité alors qu’elle vient d’apprendre qu’elle ne pourra jamais être mère : lors de la collision de l’autobus dans lequel elle voyageait, elle se fait empaler par une main courante qui lui transperce le bassin et le vagin. Elle dira ironiquement avoir perdu sa virginité ce jour-là, mais pas sa féminité.

La robe de velours grenat brodée de délicates arabesques terre de Sienne, son port de tête altier, ainsi que le geste délicat de sa main, confère au portrait de cette jeune Mexicaine de 19 ans une allure aristocratique et surannée, empreinte de maniérisme italien. La pâleur de sa peau et ses traits exagérément allongés révèlent l’influence de Modigliani. Par le choix de sa tenue et la figuration de ses traits, il semblerait qu’elle ait voulu privilégier son ascendance européenne, héritée de son père allemand, en gommant tout signe visible d’indianité. Le choix de l’orthographe germanique de son prénom « Frieda », qu’elle adopte alors pour signature, va dans le même sens. Bien qu’avec la révolution de 1910 les canons de beauté tendent à se mexicaniser, les critères esthétiques, tant physiques qu’artistiques, correspondent encore, pour cette peintre novice issue de la bourgeoisie citadine de Mexico, au modèle européen en vigueur depuis la colonisation espagnole.

Après deux ans de convalescence passés à peindre dans l’isolement de la maison familiale, Frida Kahlo renoue avec une vie sociale. En 1928, elle est introduite par un ancien camarade de classe dans l’entourage du révolutionnaire communiste cubain Julio Antonio Mella, exilé au Mexique, et de sa compagne, la photographe italo-américaine Tina Modotti. Quelques mois plus tard, elle adhère au Parti communiste mexicain. Lors d’une réunion politique, elle rencontre le peintre Diego Rivera. Son apparence vestimentaire témoigne alors de son engagement : elle porte l’uniforme sobre des jeunes militantes du Parti. C’est vêtue de pantalons et d’une chemise rouge brochée d’une étoile, distribuant des fusils et des baïonnettes à des ouvriers, que Rivera représente, dans la fresque Dans l’arsenal, celle qui, en 1929, devient sa nouvelle compagne.

Pour Frida Kahlo, cette relation marque le début d’une vie nouvelle. Immergée dans l’univers mexicaniste de son mari, elle élargit son panorama aux coutumes et aux arts populaires. Fervent défenseur de la culture indigène, Diego Rivera aime vêtir ses modèles des costumes traditionnels pour sublimer leur beauté. Frida Kahlo est consciente de ce penchant et, pour lui plaire, change intentionnellement de style : « Il fut un temps, confie-t-elle, où je m’habillais en homme. J’avais les cheveux coupés ras et portais des pantalons, des bottes et une pelisse de cuir mais, quand j’allais voir Diego, je mettais le costume de Tehuana [2. Bambi, « Frida Kahlo es una mitad », dans Excélsior, 13 juin 1954, Mexico, p. 1.]. » Ce vêtement se compose d’un huipil, tunique sans manches d’origine préhispanique confectionnée dans une pièce de coton rectangulaire, pliée en deux moitiés et cousue sur les côtés pour permettre le passage des bras. Porté sur une large jupe longue de mousseline de couleur vive garnie de falbalas blancs d’une hauteur minimale de vingt-huit centimètres, le tissage de la toile et la richesse des broderies font son originalité.

Dans le Mexique postrévolutionnaire des années 1920-30, endosser le costume des femmes indigènes de l’isthme de Tehuantepec n’a rien de folklorique mais relève d’une revendication identitaire d’ampleur nationale : « Dès le début du XXe siècle, explique l’historienne Aída Sierra, la culture urbaine naissante a eu besoin de symboles attestant de sa richesse. Avec la révolution mexicaine, ce besoin se fit plus pressant. La figure des Tehuanas faisait naître des désirs et des rêves chez ceux qui les contemplaient ; elle offrait des caractéristiques qui pouvaient effectivement représenter la grandeur du nouveau projet de nation [3. Aída Sierra, « La creación de un símbolo », dans Artes de México, nº 49, Mexico, 2000, p. 17.]. »

Si l’intérêt de Frida Kahlo pour ce vêtement coïncide avec sa rencontre avec Diego Rivera, c’est durant son premier séjour aux États-Unis qu’elle commence à le porter régulièrement. En effet, en 1930, suite à l’expulsion de Rivera du Parti communiste mexicain, accusé de collaborer avec le pouvoir en exécutant des commandes gouvernementales, le couple s’exile pendant trois ans aux États-Unis. Dans ses valises, Frida Kahlo emporte ses tenues exubérantes et chamarrées qui font sensation dans les salons de San Francisco, New York et Détroit. Elle souhaite ainsi affirmer son identité mexicaine et surtout ne pas être assimilée à la bourgeoisie locale pour laquelle elle n’a aucune estime. « Lorsqu’une communauté a peu, ou pas du tout, de contacts avec ses voisins, le fait de se vêtir de telle ou telle manière n’a probablement pas davantage valeur de signe que celui de parler telle ou telle langue […]. Il en va différemment lorsque les contacts sont fréquents ou permanents : dans ce cas, le vêtement a sans doute assez généralement une fonction de distinction, tout à fait consciente chez ceux qui le portent [4. Yves Delaporte, « Le vêtement dans les sociétés traditionnelles », dans Jean Poirier, Histoire des mœurs I, Paris, Gallimard, 1990, vol. 2, p. 975. ] », explique l’ethnologue Yves Delaporte, spécialisé dans l’anthropologie du vêtement.

Le costume des femmes de l’isthme de Tehuantepec apparaît pour la première fois dans une toile réalisée à New York en 1933 intitulée Ma robe est suspendue là-bas. Flottant dans les airs sur un cintre accroché à un ruban tendu tel une corde à linge, il constitue le personnage principal d’un autoportrait par substitut. Frida Kahlo est absente du tableau, mais son vêtement permet à lui seul de l’identifier. L’île de Manhattan, première place financière mondiale au temps de la Grande Dépression, constitue le décor au milieu duquel est suspendu son vêtement. Ce contexte économique spécifique donne naissance à une œuvre politique et sociale, dans laquelle Frida Kahlo émet une critique féroce de la société états-unienne et des effets néfastes du capitalisme, cependant que Diego Rivera peint un portrait éphémère de Lénine dans le hall du Rockefeller Center.

Contrairement à son mari, Frida Kahlo n’invoque ici aucune figure révolutionnaire pour servir son message, mais investit son vêtement des valeurs communautaires qu’elle revendique et d’une fierté toute nationale. Érigé au centre de l’œuvre, son costume de Tehuana constitue un foyer de résistance culturelle face à un mode de vie dominant, ainsi que le déclare Diego Rivera dans un article intitulé « Fashion Notes », dans le New York Times : « Le costume traditionnel mexicain a été créé par et pour le peuple. Les femmes mexicaines qui ne le portent pas n’appartiennent pas à celui-ci, au contraire, elles dépendent, mentalement et émotionnellement, d’une classe étrangère dont elles veulent faire partie, c’est-à-dire la grande bureaucratie nord-américaine et française [5. Diego Rivera, « Fashion Notes », dans The New York Times, 3 mai 1948, New York, p. 32. ]. »

Pour Frida Kahlo, introduire dans les soirées mondaines new-yorkaises les vêtements des Indiens du Mexique, opprimés depuis la conquête et laissés en marge des sphères du pouvoir, recouvre une dimension identitaire et politique forte. Le caractère patriotique de ses tenues est vanté par Diego Rivera : « Frida Kahlo est une femme extraordinairement belle, non pas d’une beauté triviale, mais d’une beauté aussi exceptionnelle et caractéristique que ce qu’elle produit. Frida exprime sa personnalité dans ses coiffures, dans ses vêtements, dans son goût prononcé pour les parures de bijoux, plus étranges et belles que luxueuses. Elle aime les jades millénaires, porte le huipil et le costume de Tehuana avec une jupe à volants amidonnée que portaient et portent toujours les femmes de Tehuantepec. […] Ses toilettes sont l’incarnation même de la splendeur nationale. Jamais elle n’en a trahi l’esprit, et elle a revendiqué son nationalisme à New York et à Paris, où d’éminentes personnalités admirèrent ses œuvres et où les stylistes lancèrent la mode “Madame Rivera” [6. Raquel Tibol, Frida Kahlo. Una vida abierta, Mexico, UNAM, 1998, p. 106. ]. »

Durant ses voyages, Frida Kahlo endosse avec un certain succès le rôle d’ambassadrice de la mode mexicaine. En 1938, à New York, où elle se rend pour assister à sa première exposition personnelle, la presse s’intéresse autant à ses tenues qu’à ses tableaux. Le magazine Vogue lui consacre sa une en reproduisant une photographie de ses mains couvertes de bijoux préhispaniques. Dans ce même numéro, un portrait photographique de Nickolas Muray la montre en pleine page vêtue d’un huipil rouge aux motifs or et d’une jupe noire brodée de fleurs blanches, les cheveux coiffés de fleurs et de rubans.

En 1939, André Breton, tombé sous le charme d’un autoportrait que Frida Kahlo avait dédié à Léon Trotski alors qu’ils entretenaient une liaison, l’invite à exposer à Paris. Dans le texte qu’il rédige pour le catalogue de cette exposition, il se réfère ainsi à ce tableau : « Au mur du cabinet de travail de Trotski, j’ai longuement admiré un portrait de Frida Kahlo de Rivera par elle-même. En robe d’ailes dorées de papillons, c’est bien réellement sous cet aspect qu’elle entrouvre le rideau mental. Il nous est donné d’assister, comme aux plus beaux jours du romantisme allemand, à l’entrée d’une jeune femme pourvue de tous les dons de séduction qui a coutume d’évoluer entre les hommes de génie [7. André Breton, ouvr. cité, p. 143. ]. »

Durant son séjour parisien, les tenues de Frida Kahlo sont immortalisées par la photographe Dora Maar et inspirent la couturière Elsa Schiaparelli qui crée en son honneur la robe « Madame Rivera ». Il est significatif que cette création porte le nom de Rivera et non pas celui de Kahlo car les vêtements indigènes, qu’elle porte pour lui plaire, sont soumis aux aléas de leur relation. Lorsqu’en 1935, Frida Kahlo découvre que son mari entretient une liaison avec sa sœur cadette, Cristina, elle quitte le domicile conjugal pour un appartement au centre de Mexico. Cette nouvelle vie se manifeste par un changement de style : elle abandonne ses robes traditionnelles pour des vêtements plus contemporains et mieux adaptés à son nouvel environnement urbain. C’est vêtue d’une veste en cuir sous laquelle elle porte un chemisier et une jupe droite blanche qu’elle se représente dans l’autoportrait Souvenir ou Le Cœur (1937) alors que sa robe de Tehuana est suspendue à ses côtés. Après avoir pardonné à Diego Rivera son aventure, elle la réintègre à sa garde-robe, jusqu’en 1939, année de leur divorce.

Cette nouvelle séparation affecte non seulement sa garde-robe mais aussi sa façon d’appréhender son rapport au genre, comme en témoigne Autoportrait aux cheveux coupés (1940), tableau révolutionnaire en ce qu’il fait de Frida Kahlo la première artiste à traiter picturalement le travestissement. Assise au centre d’une pièce vide, dont le sol est couvert de mèches de cheveux, elle apparaît vêtue d’un costume d’homme anthracite et d’une chemise carmin. Ces vêtements, trop larges pour elle, masquent totalement ses formes féminines et augmentent sa carrure. Ses cheveux, qu’elle vient de couper, sont coiffés en arrière ; ses sourcils fournis, ainsi que l’épais duvet qui dessine sa lèvre supérieure, renforcent davantage son apparente virilité. L’unique vestige de sa féminité réside dans les boucles d’oreilles qu’elle porte pour seuls bijoux.

Dans sa main droite, Frida Kahlo tient les ciseaux avec lesquels elle vient de sacrifier sa chevelure. Placés au niveau de son sexe, ils figurent l’arme d’une castration symbolique. Les paroles d’un corrido [8. Le corrido (en français ballade) est une composante de la tradition populaire au Mexique et dans d’autres pays d’Amérique centrale, dérivé de la romance espagnole du XVIIIe siècle.] populaire inscrites au sommet du tableau explicitent le renoncement à l’amour que lui portait Diego Rivera : « Tu vois, si je t’ai aimé, c’était pour tes cheveux. Maintenant que tu es chauve, je ne t’aime plus. » Elle n’apparaît pas ainsi comme la victime passive de ce désamour, mais comme l’auteure d’une transformation physique consciente et volontaire. Modifier son apparence en coupant ses cheveux équivaut à mettre en adéquation son image avec son nouveau statut de femme célibataire et indépendante. En ce sens, Autoportrait aux cheveux coupés est une œuvre pleinement féministe dont l’historienne et critique d’art Erika Billeter met en valeur le caractère avant-gardiste en rappelant que « la tentative d’émancipation figure ici pour la première fois en termes de peinture [9. Erika Billeter, L’Autoportrait à l’âge de la photographie. Peintres et photographes en dialogue avec leur propre image, Lausanne, Musée cantonal des beaux-arts, 1985, p. 58. ] ».

Dans l’Autoportrait aux cheveux coupés Frida Kahlo s’affranchit de sa condition et laisse exprimer sa part de masculinité – comme l’avait fait avant elle Marcel Duchamp, lorsque, sous l’objectif de Man Ray, il se travestit en Rrose Sélavy pour manifester l’existence de son moi féminin. Frida Kahlo revendique la pluralité de sa personnalité en montrant que l’on peut aussi bien devenir, et être, autre.

Les Deux Fridas (1939), tableau dans lequel l’artiste duplique sa propre image, est sans nul doute l’œuvre qui illustre le mieux ce sentiment de dualité. Deux portraits d’elle-même au visage et à la coiffure parfaitement identiques sont assis côte à côte. Seuls leurs vêtements permettent au spectateur de distinguer leur altérité. Alors qu’une Frida porte un costume indigène – huipil bleu et jaune et jupe verte à volants blancs –, une autre est parée d’une robe blanche en dentelle avec le bas de jupon brodé de roses rouges. Contrairement à la mode autochtone et populaire de son double, cette tenue correspond au style vestimentaire importé d’Europe par les colons espagnols et adopté par l’élite dominante après la conquête. Frida Kahlo revêt ainsi alternativement les emblèmes vestimentaires de ces deux civilisations, incarnant le métissage à l’origine de l’histoire mexicaine moderne. Pour matérialiser ce phénomène à la fois culturel et biologique, l’artiste recourt à la métaphore médicale de la transplantation : sous le corsage blanc déchiré de la Frida d’ascendance européenne apparaît son cœur, représenté en coupe, et dont la moitié transversale qui semble lui avoir été prélevée est greffée à même le huipil de son double indigène. Unis par un même système vasculaire, ces deux autoportraits siamois s’autoalimentent d’un même sang.

L’univers médical fait partie du quotidien de Frida Kahlo et imprègne son œuvre. Elle est ainsi la première dans l’histoire de l’art à montrer, dans ses autoportraits, ses appareillages orthopédiques comme des éléments à part entière de sa garde-robe [10. Dans sa collection printemps-été 1998, Jean-Paul Gaultier convertira ces prothèses en véritables accessoires de mode. ]. En 1944, dans l’autoportrait La Colonne brisée, elle présente pour la première fois, en guise de bustier, le corset en acier que ses médecins lui ont prescrit. Elle apparaît nue, le torse sanglé par des lanières en cuir. Les clous qui perforent son corps, tout comme le linge blanc enroulé autour de sa taille pour masquer son sexe, rappellent les images de la crucifixion. Au milieu de son torse écartelé, au cœur de sa chair à vif, une colonne ionique en ruine remplace sa propre colonne vertébrale, fracturée lors de l’accident qui ravagea son corps en 1925.

Deux ans plus tard, alors qu’elle vient de subir une greffe à la colonne vertébrale, elle reprend le motif du corset dans Arbre de l’espérance (1946), double autoportrait, où elle apparaît à deux stades de son hospitalisation : lors de son intervention et durant sa convalescence. On y voit une Frida en robe de Tehuana au chevet d’une autre Frida allongée sur un brancard, le corps nu et inerte au sortir du bloc opératoire. Par-dessus son huipil, elle porte un corset dont les brides métalliques compriment sa poitrine. Dans sa main gauche, elle brandit un autre corset identique, destiné à son double, comme pour le revêtir de ce bustier orthopédique indispensable à son maintien – c’est ce que laisse entendre l’inscription : « Arbre de l’espérance, tiens-toi droit. »

En août 1953, elle est amputée à hauteur du genou afin de stopper une gangrène qui ronge sa jambe droite. La perte de ce membre est un terrible traumatisme auquel elle survivra à peine un an. Coquette jusque dans la souffrance, elle refuse de porter une prothèse jusqu’à ce qu’on lui confectionne, pour la cacher, une paire de bottines de cuir rouge brodé de fil d’or et agrémentées d’une clochette. Quelques mois après l’intervention, elle réalise Le marxisme guérira les malades (1954) où elle est vêtue d’un corset en résine sur une jupe de Tehuana. Dans cet autoportrait, dominé par la figure de Karl Marx, Frida Kahlo place ses espoirs de guérison dans l’idéologie communiste, incarnée par deux énormes mains qui surgissent providentiellement du ciel pour soutenir son corps. L’imposant jupon vert à larges volants blancs, pareil à un socle sur lequel repose son buste corseté, participe également à assurer sa stabilité, comme l’analyse l’historienne du textile Annegret Hesterberg : « Les jupes amples, qui se confondent avec la figure féminine, donnent l’impression d’un volume corporel plus important et contribuent souvent à élever la dignité de celles qui les portent. Cette augmentation de la présence corporelle […] est non seulement ressentie par l’observateur mais aussi par la personne observée qui acquiert une conscience plus aiguë de sa propre existence. Debout, sa silhouette, qui ressemble à un grand cône, exprime la stabilité et la fermeté [11. Annegret Hesterberg, « Presencia reconstruida. Una segunda piel », dans Artes de México, art. cité, p. 42. ]. »

Selon ses proches, même lorsque son état de santé la forçait à rester alitée, elle ne dérogeait pas au rituel de l’habillement, peut-être pour dissimuler les stigmates d’un corps meurtri par une lourde histoire médicale et recouvrer une certaine intégrité physique ; une certaine façon de dompter la mort aussi. Ainsi, en 1954, dévastée physiquement et mentalement par son amputation et pressentant que sa fin était proche, elle donne à Diego Rivera des consignes strictes quant à la tenue dans laquelle elle souhaite être incinérée : un ample huipil blanc de Yalalag, ville zapotèque de l’État d’Oaxaca, sur une jupe noire sans volants, réservée traditionnellement aux enterrements.

Version adaptée par les auteures, extraite de Un ruban autour d’une bombe. Une biographie textile de Frida Kahlo, Rachel Viné Krupa & Maud Guély, éd. Nada, 2013, qui sera republié en 2018.

Notes

| ↩1 | André Breton, « Frida Kahlo de Rivera », dans Le Surréalisme et la Peinture, Paris, Gallimard, 2002, p. 143. |

Sur les ruines du futur

Contre-récit de la révolution des textiles innovants à Roubaix

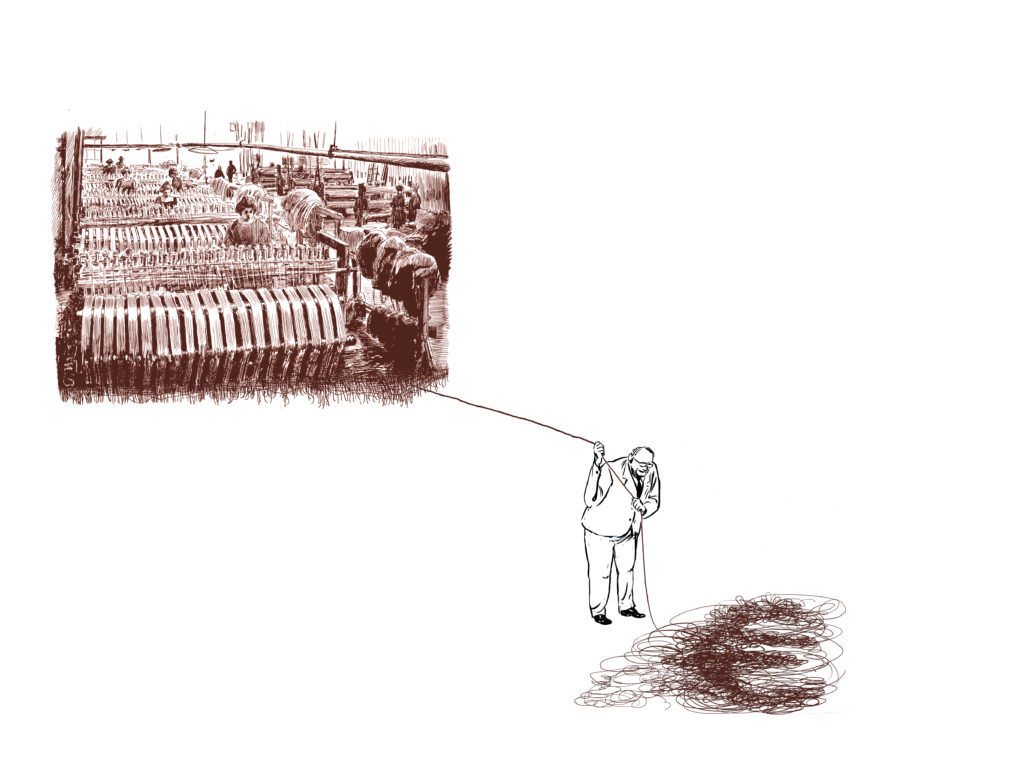

Dessins de Florent Grouazel

À Roubaix, la zone de l’Union est l’ancien « cœur battant » de l’industrie textile française du XXe siècle. Grèves dans les usines, syndicalisme ouvrier, main-d’œuvre immigrée mais aussi restructurations et délocalisations ont animé ce quartier industriel et populaire jusqu’à ce qu’il devienne au début des années 2000 une des plus grandes friches industrielles du pays. Depuis maintenant près de dix ans, les élus et acteurs économiques locaux ont lancé un vaste chantier de réhabilitation de l’Union pour que la zone devienne à terme un pôle de compétitivité et d’innovation industrielle au service de la métropole lilloise. Symbole de ce projet titanesque, le Centre européen des textiles innovants, qui réunit start-ups, entreprises familiales et laboratoires de recherche, se veut le fer de lance de la future révolution textile. Entre projet de rénovation urbaine, relégation des ancien·nes ouvrier·es du textile et économie de l’innovation, reportage en quatre actes, quatre espaces, sur la friche de l’Union.

Ce texte est issu du deuxième numéro de Jef Klak, « Bout d’ficelle », traitant du textile, de la mode et des identités de genre, et encore disponible en librairie.

Télécharger l’article en PDF.

À mon arrivée à la Maison de l’Union, Julie Lattès, communicante pour la Société d’économie mixte (SEM) Ville Renouvelée, propose que nous nous attablions au-dessus d’une vaste maquette de présentation toute en diodes lumineuses et cubes anonymes. Vague fantasme démiurgique, cette dernière permet d’arpenter les 80 hectares de la zone de l’Union, une immense friche industrielle, à cheval entre Roubaix, Tourcoing et Wattrelos, au nord de Lille. La SEM Ville Renouvelée a jusqu’à 2022 pour mener à terme un des plus importants projets de renouvellement urbain français dans le cadre de partenariats publics-privés largement financés par Lille Métropole 1 En 2011, pour environ 210 millions d’euros engagés sur la zone de l’Union, près des deux tiers provenaient uniquement de Lille Métropole.. « Dès 1993, l’Union est appréhendée par les élus locaux comme un futur pôle d’excellence métropolitain, commente Julie Lattès. L’Établissement public foncier du Nord-Pas-de-Calais a alors commencé à racheter les terrains et les bâtiments désertés. En 2004, le projet urbanistique est défini par le cabinet Reichen et Robert & associés [2. Agence d’architectes et d’urbanistes spécialisée dans la réhabilitation du patrimoine industriel. La Grande Halle de la Villette et le Pavillon de l’Arsenal à Paris ou encore les docks Vauban du Havre font partie de leurs réalisations. Le cabinet a remporté en 2005 le Grand Prix de l’urbanisme.]. La zone sera réaménagée en différents secteurs qui accueilleront deux filières d’excellence : les textiles innovants ainsi que l’image. Mais il est prévu également un éco-quartier, un espace vert, du logement social. »

Pour écouter ce discours policé, il a fallu d’abord slalomer entre d’énormes gaines électriques orange, qui tentent vainement d’égayer des trottoirs encore mal dégrossis. Puis marcher longuement, accolés à ces panneaux aux sourires peroxydés vantant des projets immobiliers. Tout autour, des grues structurent en horizontales un ciel minéral. Et le vacarme étouffé des chantiers marteaux-piquants. « Pendant près d’un siècle, la filature de coton Vanoutryve et le Peignage de La Tossée étaient les deux grandes usines textiles phares de cette zone. Mais les crises pétrolières et la mondialisation ont progressivement transformé l’Union en vaste friche à partir des années 1990. Le chantier en cours veut conjuguer la recherche de l’innovation, la préservation de l’héritage industriel et les principes d’un développement plus durable », résume brièvement Julie Lattès.

ACTE I

La Maison de l’Union

« Faire du blé sur les friches »

Filature, peignage… Ces mots résonnent intensément dans la région. Dès le début du XXe siècle, l’agglomération de Roubaix-Tourcoing est devenue une capitale mondiale du textile, avec plus de 110 000 salarié·es embauché·es dans le secteur. La zone de l’Union est alors le poumon de la Manchester française : inaugurés au XIXe siècle, le canal de Roubaix et le chemin de fer qui la traversent accélèrent l’industrialisation de ce territoire encore rural. En 1870 s’ouvre le premier atelier de traitement de la laine à La Tossée, et trois ans plus tard, la filature de coton Vanoutryve voit le jour.

Les grandes familles industrielles règnent sur la région : Motte, Dewavrin, Six, Prouvost ou encore les célèbres Mulliez [3. La famille Mulliez, originaire de Roubaix, première fortune de France, pèse 3 milliards d’euros. Organisée en groupement d’intérêt économique dénommé « Association familiale Mulliez », elle regroupe plus de 500 membres de la famille et possède les groupes Auchan, Oxylane-Décathlon, Midas, Norauto, Flunch, Kiabi, Kiloutou, Cultura, etc.]. Le patronat paternaliste et catholique du Nord esquive les crises successives de la filière textile en se diversifiant dans la distribution lors de l’entre-deux-guerres (avec la création de groupes comme La Redoute, Les Trois Suisses ou La Blanche Porte), en faisant appel à une main d’œuvre immigrée (belge, maghrébine, portugaise, polonaise) et grâce au renouvellement des parcs de machines nécessitant de moins en moins d’ouvriers. Dès le début des années 1970, la désindustrialisation lamine la zone de l’Union et, de restructurations en liquidations, la filature de coton Vanoutryve et le Peignage de La Tossée, le deuxième de France, ferment leurs portes en 2004.

Retour autour de la maquette du projet de l’Union. La chargée de communication de la SEM Ville Renouvelée rappelle que nous sommes justement dans l’ancien magasin de stockage de laine de La Tossée. Dénommé aujourd’hui l’hôtel d’entreprises « Le Champ Libre », il accueille la Maison de l’Union ainsi que l’antenne régionale de l’Institut du monde arabe ou encore les rédactions locales de La Voix du Nord et de Nord Éclair. Une grande partie du site industriel de La Tossée a été rasée pour faire place à une société de manutention, un parking de 400 places, des logements, mais surtout une ruche d’entreprises. Ce bâtiment « à l’architecture avant-gardiste » accueillera d’ici peu une trentaine de start-ups essentiellement centrées sur les textiles innovants.

L’ancienne filature de coton Vanoutryve est quant à elle le chantier le plus avancé de l’Union. Désormais appelé « Plaine Images », le site est devenu depuis 2007 « le pôle d’excellence de l’image et des industries créatives » et rassemble entre autres le créateur de jeux vidéo Ankama, la chaîne télévision Télé Melody, une plate-forme de recherche et développement… La filature réhabilitée se définit comme un « cluster pour la création digitale et l’innovation » et se veut un espace hybride à la pointe du progrès, réunissant entreprises, chercheur·es et artistes.

Julie Lattès insiste sur les emplois créés et à venir – 1 400 actuellement sur le site de l’Union et 6 000 à terme. D’ici quelques mois va s’ouvrir en lieu et place des anciennes brasseries de l’Union le siège de Kipsta, une filiale du groupe Oxylane-Décathlon (détenu par les Mulliez : la grande famille patronale du Nord rôde toujours). L’Union accueillera ainsi Kipstadium, « le siège mondial des sports collectifs » et un immense complexe sportif de plus de quatre hectares. Plus loin, les bureaux régionaux de Vinci Construction, dont les simili-briques tentent maladroitement de rappeler l’héritage industriel de Roubaix, ouvriront bientôt.

Comme le vantent les plaquettes de présentation du projet, « si l’Union est le berceau de l’industrie textile, elle est aussi le symbole de son avenir ». Ce symbole, construit de toutes pièces sur la friche, est le Centre européen des textiles innovants (Ceti), plate-forme technologique de recherche et développement « unique au monde ». « Creuset d’innovation, vecteur de créativité, tête de réseau, le Ceti est un lieu où l’on conçoit, expérimente et développe une nouvelle offre produits adaptée à l’économie et aux besoins du monde de demain », se vante le site du Centre européen de recherche et de prototypage dédié aux nouveaux textiles. Il est porté par le pôle national de compétitivité Up-Tex [4. Up-Tex est un des 71 pôles de compétitivité créés en 2004 pour relancer la politique industrielle en France. Ces pôles rassemblent sur un même territoire et autour d’un même secteur industriel, entreprises, laboratoires de recherche, universités et écoles d’ingénieur·es.], consacré à « la compétitivité par l’innovation, dans le domaine des tissus techniques spéciaux et innovants ». Lors de son inauguration en octobre 2012, Martine Aubry, présidente de la communauté urbaine de Lille, annonçait que c’est « le cœur de la révolution textile qui va battre ici [5. La Voix du Nord, 11 octobre 2012. ] ».

Le projet de l’Union est ainsi inscrit dans la politique industrielle de la communauté urbaine lilloise. Il est l’un des cinq pôles d’excellence de Lille Métropole, avec Eurasanté, dédié à la filière biomédicale, ou encore EuraTechnologies, consacré aux technologies de l’information et de la communication, construit dans une ancienne filature de coton et de lin. Une logique à la fois de requalification urbaine et de city reimaging, c’est-à-dire une politique d’image visant à « vendre » la ville industrielle, anime également le projet de rénovation urbaine de l’Union. La SEM Ville Renouvelée met en avant « un quartier attractif, mixant finement activités économiques, équipements, logements et espaces naturels » qui se construit sur « le principe de la ville mixte, intense et évolutive ».

« Les politiques d’image se formalisent et évoluent vers la construction de véritables “marques urbaines” capitalisant sur les atouts supposés des villes, alors que les cibles du redéveloppement apparaissent de plus en plus clairement identifiées : d’une part, les entreprises tertiaires considérées comme les plus innovantes, les plus en phase avec l’économie de la connaissance ; d’autre part, des groupes sociaux à haut pouvoir d’achat [6. Max Rousseau, « Villes post-industrielles : pour une nouvelle approche » Métropolitiques, 18 septembre 2013.] », écrit Max Rousseau, docteur en sciences politiques qui a réalisé sa thèse sur le city reimaging de Roubaix et de Sheffield en Angleterre [7. Max Rousseau, 2011, Vendre la ville (post) industrielle. Capitalisme, pouvoir et politiques d’image à Roubaix et à Sheffield (1945-2010), Thèse de doctorat en sciences politiques, université Jean Monnet, Saint-Étienne.]. Pour le sociologue et urbaniste Jean-Pierre Garnier, la reconversion de l’Union n’est rien de moins qu’« un processus de recyclage des anciens quartiers populaires en nouveaux quartiers hype. Entre les oligarchies politiques locales d’un côté et les puissances économiques et financières de l’autre – aujourd’hui cela s’appelle “partenariat public-privé”, autrefois on appelait ça “collaboration de classes” –, l’objectif est le suivant : faire du blé sur les friches, soit en les transformant en quartiers pour classes aisées, soit en y faisant venir des activités dites de pointe [8. Débat du 29 septembre 2012 à Roubaix sur la zone de l’Union organisé par le journal indépendant lillois La Brique.] ».

En partant, Julie Lattès propose une visite des chantiers. Le vent est glacial, la pluie terrible, et après avoir vanté les mérites architecturaux des alvéoles de la future ruche d’entreprises de La Tossée, le parcours passe devant un café, vestige d’une rue aujourd’hui entièrement démolie dans le cadre du projet de réhabilitation. La maison toute en vieilles briques se dresse fièrement, seule au milieu des friches délavées, effleurée par une route au bitume noir fraîchement coulé. Sur l’un des murs, une banderole « Toujours ouvert ! » claque au vent. « C’est Chez Salah, un café tenu par un vieux Kabyle qui a refusé de vendre sa maison à la SEM Ville Renouvelée, précise Julie Lattès. Il a résisté pendant plus de six ans à l’expulsion. Sa détermination a été très médiatisée. On s’est dit finalement que c’était un lieu de centralité important, en connexion avec le futur espace vert de l’Union. »

Au loin se dessine le Centre européen des textiles innovants, long et pâle vaisseau échoué sur un lit d’herbes sales. Mais en ce matin de décembre, les demandes de rendez-vous pour pouvoir y entrer et interroger un des dirigeants du Centre sont encore en attente. Fin de visite. Aux abords de l’ancien portail d’entrée de La Tossée, où les pavés ont été vermoulus par les chaussures et les mobylettes pétaradantes des ouvriers, Julie Lattès avoue ne pas savoir ce qu’il adviendra de l’ancienne conciergerie de l’usine. Bouzid Belgacem et Maurice Vidrequin, eux, savent.

ACTE II

La Tossée

« Nous ne voulons pas subir la double peine : le licenciement et l’oubli. »

Au quartier du Pont-Rompu à Tourcoing, à quelques encablures de l’Union, se trouve le siège perdu de l’Association des ancien·nes salarié·es du Peignage de La Tossée. Les odeurs chaudes de bois et de laine emplissent le local envahi d’anciennes pièces mécaniques, de sacs de laine ou de navettes à filer sauvés in extremis à la fermeture du Peignage. Des « tiots bouts d’rin » représentant des fragments de leur vie de travail et des amitiés d’usines. Autour d’un café, Bouzid Belgacem raconte avoir travaillé plus de trente ans à La Tossée comme aide mécanicien puis agent de maîtrise. Maurice Vidrequin a commencé comme graisseur de machine et a bossé trente-cinq ans dans le peignage. Tous deux sont d’anciens délégués syndicaux de l’usine, mais aussi et avant tout des « gens du textile », ces ouvriers de la laine et du coton dont beaucoup sont reconnaissables à leurs mains aux phalanges amputées par les machines. « À La Tossée, les ouvrier·es étaient issus de dix-sept nationalités différentes, et il existait une belle entente, une grande solidarité entre nous tous, raconte Bouzid Belgacem. On aidait les copains et copines à côté quand on était en avance sur ses machines à peigner. Il y avait peu de femmes, car le peignage de la laine, c’est ce qu’il y a de plus difficile dans la filière textile. Les conditions de travail à La Tossée étaient vraiment très dures, il y avait énormément de poussière, pas de matériel d’aération adapté et, franchement, le comité d’entreprise n’en avait rien à foutre. Quant aux salaires, il y avait une disparité, entretenue par la direction, entre hommes et femmes, entre équipes, entre créneaux horaires. Malgré notre unité syndicale, on n’a jamais récolté qu’une fin de non recevoir… »

Alors que l’usine, qui emploie 1 200 salarié·es au sortir de la Seconde Guerre mondiale, est depuis sa fondation détenue par la famille Binet, cette dernière revend le Peignage à un consortium d’actionnaires au début des années 1970, sentant venir les bouleversements dans l’industrie textile. S’enclenche alors le cycle des restructurations. La famille patronale Dewavrin rachète l’usine au début des années 1980. Puis la Standard Wool Corporation, société américaine spécialisée dans le tabac, se diversifie en achetant des sociétés textiles, dont La Tossée, en 1986. « Ils ont essayé ensuite de nous revendre jusqu’en 1995 à Chargeurs, un géant du textile, raconte Maurice Vidrequin. Ce groupe avait déjà liquidé un peignage voisin, et on savait qu’on allait mourir. On a été en lutte, on a manifesté devant le siège de Chargeurs à Paris, ç’a été très chaud ! On n’était plus que 200 ouvrier·es, mais on arrivait à sortir 10 millions de kilos de laine chaque année, ça représentait 20 000 moutons par jour. On produisait aussi de la lanoline, de la graisse de laine utilisée dans les cosmétiques, ça rapportait pas mal d’argent. »

Bouzid Belgacem poursuit : « Les restructurations, j’en ai connu quatre. Quand les nouvelles machines rentrent, les humains sortent : à la fin, un seul ouvrier gérait 16 peigneuses… On l’a vue, la déconfiture de la laine : la consommation a chuté, et puis la Pologne, la Tchéquie et le Maghreb sont arrivés dans le marché mondial avec une main-d’œuvre à bas prix. On voyait les bilans comptables, et tous les mois, l’usine perdait du pognon, on ne survivait que grâce au cours élevé du tabac qui compensait les pertes du secteur textile. » Le groupe Chargeurs refuse finalement de racheter l’usine, et un plan social est annoncé en 2003. Les salarié·es de La Tossée, qui ont peur que la direction vendent les machines et le stock de laine peignée durant le week-end, organisent alors des rondes de surveillance autour du site de production. Les syndicats décident ensuite de bloquer la production et de se barricader dans l’usine. « On était là jour et nuit, il y a eu trois semaines de grèves très dures, et Salah nous accueillait dans son café. Il nous offrait les coups à boire, et pour les repas, il nous arrangeait pour pouvoir payer le mois d’après. » Le PDG de La Tossée offrant une prime ridicule de départ au prorata de l’ancienneté des salarié·es, il a fallu de rudes négociations pour trouver un statu quo : tous sont licenciés en 2004, mais avec des primes décentes, des départs à la retraite ou des congés de reconversion. Le blocage de l’usine est alors levé. Fin de La Tossée.

En février 2005 est créée l’Association des anciens salariés du Peignage de La Tossée avec pour principal objectif de rester en contact et de briser l’isolement. « Les gens étaient en pleurs : ce n’était pas possible de se quitter comme ça, avec toute cette fraternité et cette solidarité entre nous, explique Bouzid Belgacem. Nous ne voulions pas subir la double peine : le licenciement et l’oubli. » Détresse sociale, divorces et suicides émaillent la fermeture des usines de Roubaix et de Tourcoing dès 2000. « Ç’a été le tremblement de terre. Des fois, le père, la mère, les fils et les oncles, des familles entières étaient embauchées dans le textile. Ils n’ont fait que du textile toute leur vie et ne savaient faire que ça… »

Pour ne pas subir cette « double peine », l’association veut qu’une Cité régionale de l’histoire des gens du textile soit créée sur place. « C’est un lieu chargé d’histoire des luttes sociales, et puis nous avons récupéré énormément d’objets de l’usine à la benne », précisent les anciens syndicalistes. Des expositions, du théâtre ou encore des projections de documentaires sur le témoignage d’ancien·nes ouvrier·es ont été depuis organisés. Mais loin d’être un simple musée, cette Cité se voudrait avant tout un lieu de mémoire vivant et un espace de production. Les ancien·nes salarié·es sont en ce sens devenus proches d’Ardelaine [9. Sur l’aventure coopérative d’Ardelaine, lire Moutons rebelles. Éditions Repas, 2014. Écouter également sur le CD de « Bout de ficelle », piste 8, le documentaire « Des brebis, des fileuses » sur La Fibre Textile, collectif à la dynamique similaire à celle d’Ardelaine.], une coopérative ouvrière ardéchoise qui collecte de la laine locale pour la transformer artisanalement. L’association veut ainsi créer Nordelaine, une unité de production en coopérative pour travailler de la laine lavée en Belgique et montrer les étapes de production jusqu’au produit fini, avec une petite boutique de vente de vêtements « Made in Roubaix ». « C’est difficile, on n’est pas vraiment écouté·es, voire parfois récupéré·es par les élus locaux, déplore Bouzid Belgacem. On a même réoccupé La Tossée en 2009 pendant les élections régionales. On aimerait s’installer dans les anciennes chaufferies et la conciergerie, mais on attend encore la décision des politiques… »

Le Peignage de La Tossée ne reflète qu’un pan de l’histoire des autres usines roubaisiennes. La mythique Lainière de Roubaix, fondée par la famille Prouvost, ferme en 2000 et licencie 212 salarié·es (elle employait près de 8 000 ouvrier·es dans les années 1950). En 1987, le groupe Chargeurs lance une OPA sur l’empire Prouvost et dépèce petit à petit pour ses actionnaires les différentes sociétés textiles de l’entreprise familiale. Quant à la réhabilitation des anciens bâtiments, la filature Cavrois-Mahieu, qui a employé jusqu’à 1 200 ouvrier·es avant de fermer en 2000, est devenue le Non-Lieu, un centre d’art. La Condition publique, ancien entrepôt de conditionnement de laine, a été transformé en un centre artistique et culturel.

Depuis le début du déclin de l’industrie textile dans les années 1970, on passe en trente ans de 50 000 à 8000 salarié·es du textile pour Roubaix et Tourcoing. Roubaix est devenue depuis peu la ville la plus pauvre de France : 45% de sa population y vit désormais avec moins de 977 euros par mois [10. Étude publiée en janvier 2014 par le bureau d’étude Compas et reprise par l’Observatoire des inégalités.]. Pour le collectif de l’Union, qui réunit les anciens salariés de la zone de l’Union et des associations roubaisiennes, « [l’industrie textile] a produit d’importantes richesses au prix d’une misère sociale et économique constante pour beaucoup ouvrier·es que l’on a fait venir de plus en plus loin avant de déplacer les usines vers d’autres régions du monde. Localement, les industriels se sont reconvertis dans la grande distribution et la finance, ou se sont spécialisés sur les “textiles innovants” [11. « Pour le droit à changer d’ère – Plateforme de constitution du Collectif de l’Union », novembre 2005.] ».

ACTE III

Le Ceti

« Être le site d’excellence international de la valeur ajoutée textile »

Depuis son inauguration fin 2012, le Centre européen des textiles innovants a du mal à convaincre de son succès. Il faut dire qu’avec des bâtiments flambant neufs de 15 000 m2, et après un investissement de 42 millions d’euros, le centre emploie à peine une quarantaine de personnes. Un peu léger pour inverser la courbe du chômage creusé ici depuis la fermeture des usines. L’ancien directeur a même été récemment remercié faute d’avoir réussi à développer suffisamment le site. Le projet a été porté dès 2001 par André Beirnaert, fondateur du pôle de compétitivité Up-Tex, à l’époque président du syndicat patronal du textile dans le Nord. Le patron des patrons du textile est surtout connu pour avoir dirigé à partir de 1985 les activités tissage de la famille Prouvost puis la Lainière de Roubaix… pour finir dirigeant chargé du peignage pour le groupe Chargeurs, siphonneur des usines textiles locales contre lequel les ouvriers de La Tossée ont tant lutté.

Le Ceti a également été impulsé par Clubtex. Créé il y a 25 ans, ce club d’entreprises des textiles techniques rassemble de nombreuses petites et moyennes entreprises familiales qui ont anticipé le déclin du textile dans la région pour se réorienter vers les tissus de pointe. Cousin Frères, dans le secteur depuis 1848, se sont par exemple spécialisés dans le cordage de haute technologie et les textiles biotechnologiques. DMR Rubans, une ex-société de la famille Prouvost créée en 1905, s’est reconvertie dans la rubanerie high-tech. Ferlam Technologies, entreprise de cardage créée en 1936, produit aujourd’hui du tissu d’isolation thermique. Pennel & Flipo, créée en 1921, conçoit désormais des tissus de haute technologie pour l’industrie, la marine et la sécurité. À côté de cet historique patronat local et népotique, de nouveaux candidats au progrès ont débarqué : Damart [12. Dont le directeur de développement industriel n’est autre que Gilles Damaz, président d’Up-Tex.], Etam, ou encore la filiale Nord de Bouygues construction, tous persuadés que l’avenir économique se jouera dans les textiles innovants.

« Dans le Ceti, il y a des machines très performantes et hors de prix pour fabriquer du fil technique, mais ce n’est pas un site de production : il n’y a qu’une poignée d’ingénieur·es là-dedans, en concurrence avec l’Allemagne et les États-Unis, lance, dubitatif, Bouzid Belgacem. Ils nous ont dit que les techniques actuelles et innovantes de tissage créeront l’emploi de demain, mais tout ce que je vois, ce sont des bâtiments vides. »

Une rencontre avec un cadre dirigeant du Ceti est enfin organisée pour que je puisse entrer au sein même du futur « cœur de la révolution textile ». L’insipide dalle de béton ruisselante ponctuée de panneaux « sol glissant » témoigne des défauts inhérents à ce type d’architectures construites à la hâte. Alors que le hall d’accueil du Centre laisse entrevoir des coursives désolées, Jean-Marc Vienot, secrétaire général de Clubtex et directeur général d’Up-Tex déboule derrière une austère porte-battante : « Le Ceti est un écosystème qui permet de répondre à toutes les sollicitations sur les textiles innovants. Le site d’excellence comporte tout d’abord une plateforme technologique : c’est un contributeur d’innovation à travers le design thinking, un service de prototypage pour la recherche et développement. C’est aussi le pôle de compétitivité Up-Tex qui est un incitateur d’innovation, en faisant collaborer entreprises et laboratoires de recherche. Il y a ensuite Clubtex, un facilitateur de business, et enfin Innotex, un incubateur d’entreprises, qui est en quelque sorte un accélérateur d’innovation. » Le chantier de l’Union se construit aussi grâce aux mots. « Notre ambition : être le site d’excellence international de la valeur ajoutée textile », conclut humblement Jean-Marc Vienot.

Le Ceti produit donc de la recherche appliquée, suite à des demandes venant d’entreprises, et valorise ses machines-outils high-tech (dont des engins relativement rares dans le monde, capables par exemple de tisser trois fibres de natures différentes ou de fabriquer des textiles technologiques dits non-tissés). Ses ingénieur·es peuvent ainsi créer « des tissus fonctionnels, connectés, monitorés ou interactifs », avec ou sans nanotechnologies, à destination du secteur médical, du bâtiment, de la protection ou encore du transport.

L’incubateur Innotex accompagne des start-ups du textile innovant, ensuite développées en sociétés commerciales dans la ruche d’entreprises de La Tossée. L’incubateur a ainsi vu naître Wearismyboat, qui conçoit des vêtements anti-mal-de-mer ou encore Dooderm, qui produit des textiles améliorant les traitements contre les maladies de peau. Mais d’autres start-ups moins reluisantes ont vu le jour, comme une entreprise de décoration de volets roulants, une autre qui commercialise une désopilante application de web-shopping ou encore Evoletik, qui propose des tissus pour customiser les prothèses médicales et qui sont fabriqués… en Italie. Le Centre peut mobiliser diverses entreprises via Clubtex, et Jean-Marc Vienot se targue même d’avoir organisé des journées de travail avec Areva : « Ce sont des savoir-faire et non des produits finis que proposent désormais les entreprises de cette filière. Elle peuvent ainsi travailler pour le secteur automobile et ensuite pour le bâtiment, précise-t-il. On a des savoir-faire spécifiques, car certaines entreprises traditionnelles ont pris le virage de la mutation technologique du textile pour préserver leur business ; un virage qui date d’au moins une trentaine d’année. »

« Reportage sur le textile chez DMC Lille & Loos », 12 juillet 1978, JT FR3 Nord Pas de Calais.

Retour trente ans en arrière, donc. En juillet 1978, un reportage de FR3 se demande si l’industrie textile du Nord a amorcé son déclin ou sa pleine mutation technologique. Chez DMC Lille & Loos, une usine textile du coin, le syndicaliste ouvrier Bernard Robbe s’emporte : « La mort du textile est voulue et a été programmée par le gouvernement et le patronat dès le Septième Plan [14. Instrument de planification de l’économie par l’État français qui a eu cours jusqu’en 2006. Le Septième Plan concerne la période 1976-1980. ], c’est écrit en toute lettres ! » Stoïque, Gérard Thiriez, le président de DMC, répond : « Les industriels du textile ont à relever le défi des pays à bas salaires. On peut arriver à modifier les fabrications textiles et à produire des marchandises plus évoluées. L’expérience a montré que, ces dernières années, des petites et moyennes entreprises se défendaient très bien et arrivaient à adopter le créneau de production qui est demandé sur le marché. Le textile emploie dans la région 100 000 personnes, il est probable que ce chiffre diminue dans les années à venir. Ce qui est souhaitable, c’est que la diminution soit très progressive, il y a une nécessité de reconversion. » Ce contre quoi le syndicaliste s’insurge en conclusion : « Ce problème de reconversion et de restructuration n’est qu’un maquillage d’une volonté politique déterminée et programmée ! »

« L’industrie textile dans le Nord », 8 octobre 1980, Soir 3

En octobre 1980, un autre reportage sur le textile dans le Nord rappelle que 7 chemises sur 10 achetées en France sont désormais produites à l’étranger et proclame pourtant : « Le salut n’est point dans le protectionnisme mais une meilleure compétitivité. » Pascal Watine, dirigeant des filatures du Sartel, à Roubaix, déclare, mal à l’aise, que pour rester compétitif il devra se purger de 20% de ses ouvrier·es d’ici cinq ans. Pour Julien Delaby, syndicaliste du textile, « les investissements des entrepreneurs du textile ont commencé à migrer vers d’autres branches plus lucratives, vers d’autres pays, et se concentrent en France vers la réduction du nombre d’emploi dans les usines. […] Le patronat a délibérément abandonné la formation dont auraient besoin les ouvrier·es pour se reconvertir ». La voix off conclut, fébrile : « Roubaix se refait aujourd’hui une beauté urbaine. Les ruines industrielles sont rasées […]. Comme si la région changeait de vêtement pour en endosser de plus solides. »

Purger délibérément les gens du textile des usines, sans ménagement et sans aucune reconversion possible, afin que les indéboulonnables tenants du secteur puissent se reconvertir dans les textiles innovants pour « préserver leur business »… Tel est le scénario de cette mort annoncée, avec pour visée l’édification du Ceti : « Tout cela a été voulu par le patronat local et sciemment prémédité : quelques années auparavant, les patron·nes faisaient pression sur les élu·es pour que d’autres secteurs industriels ne s’installent pas ici, pour garder une main-d’œuvre docile. Les grandes familles patronales comme les Mulliez, Dewavrin, Prouvost ou Désurmont faisaient la pluie et le beau temps : tout était organisé pour que nous restions les parents pauvres du secteur industriel français, les salaires étaient équivalents dans toute la région, et les ouvrier·es n’avaient pas le choix. Tout cela a fait que l’après-textile a signé notre arrêt de mort. », précisent les ancien·nes salarié·es du Peignage de La Tossée.

Le virage du textile technologique s’est effectué avec les mêmes entreprises familiales, piloté par le même patronat séculaire. Mais les ouvrier·es étaient à la place du mort. Pour elles et eux, il n’y a eu ni mutation, ni reconversion. « La reconversion industrielle constitue un droit pour les populations qui ont fourni la main-d’œuvre de ces industries, clame le collectif de l’Union [16. « Pour le droit à changer d’ère – Plateforme de constitution du collectif de l’Union », novembre 2005.]. Nous savons que, trop souvent, les sites en reconversion sont considérés comme des terrains disponibles qu’il faut remplir d’activités venues d’ailleurs et qui ne bénéficient qu’à la marge à la population des quartiers. » La nouvelle révolution textile est avant tout fondée sur une économie d’innovation créatrice de valeur ajoutée, et non de production. Une économie pour ingénieur·es et jeunes entrepreneur·es pour lesquel·les on modèle désormais la ville : l’Union doit devenir un « éco-paradis » pour cadres supérieurs. Avec un but des plus affligeants : apporter compétitivité à la métropole lilloise et changer l’image de Roubaix.

ACTE IV

Rue de Tourcoing

« On ne nous a pas donné la possibilité de peser sur les décisions »

Au sortir du Ceti, la nuit enveloppe déjà la zone de l’Union. Comme une île au milieu d’un désert industriel, la lumière chaude émanant du café Chez Salah scintille fébrilement au début de la rue de Tourcoing. Salah Oujdane, fringant septuagénaire, ouvre quand bon lui chante et prend ce soir son temps pour me servir des bières. « J’ai racheté le fond de commerce en 1965, mais je continue à travailler, quand j’en ai envie. La retraite, c’est pour les fainéants ! s’amuse-t-il. Un jour, deux personnes de la SEM Ville Renouvelée sont venues. Elles ont commandé à boire et à peine servies, elles m’ont de suite menacé : “De toute façon si vous ne vendez pas, vous serez expulsé”. Je leur ai dit : “Dégagez et ne remettez plus jamais les pieds ici ! ” L’argent, je m’en fous, j’en ai pas besoin et je me défends tout seul, j’ai envie de ne rien devoir à qui que ce soit. »

La bonhommie de Salah Oujdane, devenu symbole de résistance au projet de l’Union, et le charme surranné de son café en ont fait une icône médiatique. Le Monde, M6, TF1, France 3, Public Sénat… tous veulent leur histoire du Gaulois irréductible, tous s’extasient devant son vieux juke-box resté intact et les chaises en formica [17. Bien loin de ces clichés, voir le documentaire réalisé en 2012 par Nadia Bouferkas et Mehmet Arikan, Chez Salah, ouvert même pendant les travaux.]. Salah préfère ce soir se remémorer les habitants du coin et les ouvriers de La Tossée ou des grandes brasseries qui passaient à la sortie du travail boire un verre. L’Union, grouillant des ouvriers des usines voisines, abritait une vingtaine de bistrots, un cinéma… « Le quartier a bien changé… » soupire-t-il.

Nombre de maisons ont été rasées et des habitant·es expulsé·es dans le cadre du projet de réhabilitation de l’Union. L’Établissement public foncier du Nord-Pas-de-Calais n’y est pas allé avec le dos de la cuillère, murant les maisons ou démolissant des rues entières. Dans le prolongement de la rue de Tourcoing, autour de l’îlot d’habitations Stephenson, un collectif d’une soixantaine de familles, « Rase pas mon quartier », a été créé en l’an 2000 pour protester face à la destruction des maisons dans lesquelles les ouvrier·es avaient mis toutes leurs économies. Deux ans plus tard, guidés par la peur d’être expulsé·es sans ménagement, la moitié des habitant·es avait déjà quitté les lieux.

Mais pour la SEM Ville Renouvelée, concernant l’îlot Stephenson, « le fil rouge du projet a été d’associer les futurs habitants des maisons rénovées aux choix d’aménagement et d’éco-réhabilitation opérés.[…] En 2013, le quartier reprend vie autour d’habitants historiques, riverains depuis plusieurs décennies, et de nouveaux arrivants. Elles correspondent parfaitement aux besoins actuels : hautes performances énergétiques, alliance du charme de l’ancien et de matériaux modernes, agencement fonctionnel. » À Stephenson, seuls cinq habitant·es originel·les seraient resté·es et une trentaine de maisons ouvrières non démolies ont été réhabilitées. Avec parfois un coût au m2 de 2 700 euros, et malgré qu’un tiers soient qualifiés de « social », les 1~450 logements réhabilités ou neufs prévus sur l’Union seront dans l’ensemble difficilement accessibles aux Roubaisien·nes lambda. « Sur la trame de décennies d’histoire, un nouveau tissu urbain se confectionne aujourd’hui », se vante pourtant la SEM Ville Renouvelée.

Sous les fards de la participation et de la mixité sociale, la concertation avec les habitant·es n’a pas été évidente, la démolition de nombreuses maisons ayant eu lieu avant les réunions [18. À propos des processus de participation et plus généralement de la réhabilitation de l’Union, le journal indépendant lillois La Brique a réalisé un précieux travail d’enquête en novembre 2009 (La Brique, no 18).]… Le collectif de l’Union essaie depuis sa création de jouer le jeu de la participation proposée par la SEM Ville Renouvelée à travers le Club des partenaires, qui rassemble autant les ancien·nes salarié·es de la zone et les comités de quartier que les entreprises présentes, comme Vinci, ou les partenaires économiques de la métropole. « La cicatrice était encore fraîche. On était vraiment méfiant·es au début du projet de l’Union, et toujours dans une période de deuil. Mais on s’est dit qu’ayant contribué à l’effort économique de toute la région, qu’on avait aussi notre mot à dire », explique Bouzid Belgacem, qui participe au collectif de l’Union. Amer, il avouait encore récemment dans la presse locale : « La SEM aurait dû vraiment faire participer les associations, comme les ancien·nes de La Tossée. On avait un projet favorisant l’insertion professionnelle, mais on n’a pas été retenu·es. Il ne s’agissait pas seulement de prendre notre avis, mais on ne nous a pas donné la possibilité de peser sur les décisions [19. La Voix du Nord, 28 août 2014]. » Prix de consolation : les noms des terrains du complexe Kipstadium pourront finalement être choisis par les élèves des écoles primaires roubaisiennes…

Laissés pour compte dans le virage de la révolution des textiles innovants, les gens du textile, les ancien·nes ouvrier·es aux phalanges dévorées par les machines, ceux et celles qui veulent combattre contre l’oubli de leurs luttes et de leurs solidarités tissées sous les cadences infernales des usines, sont ainsi condamné·es à être également les spectateurs et spectatrices des mutations de leur ville. En plein cœur de la friche, en quittant la rue de Tourcoing, un gigantesque « ÊTES-VOUS ICI ? » a été peint sur le pan d’un bâtiment de briques de La Tossée, à deux pas de la Maison de l’Union. L’inscription semble interpeller cyniquement les ancien·nes habitant·es et les ouvrier·es relégué·es du quartier, autant que les tenants de la nouvelle révolution textile, déconnectée de ce que fut le « berceau de l’industrie textile ». Qu’on se rassure, la fresque a été commandée par la SEM Ville Renouvelée.

Notes

| ↩1 | En 2011, pour environ 210 millions d’euros engagés sur la zone de l’Union, près des deux tiers provenaient uniquement de Lille Métropole. |

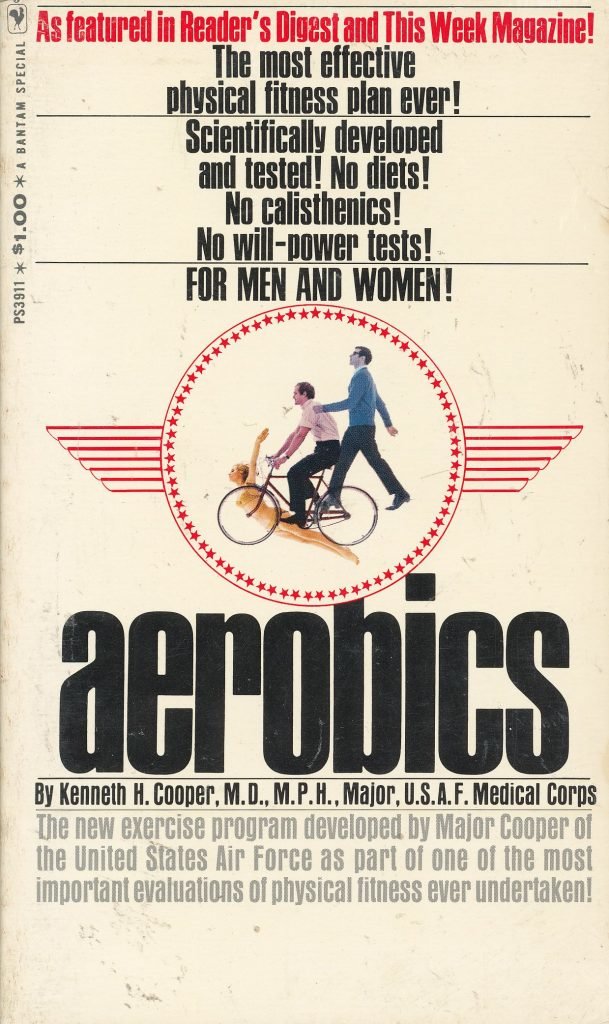

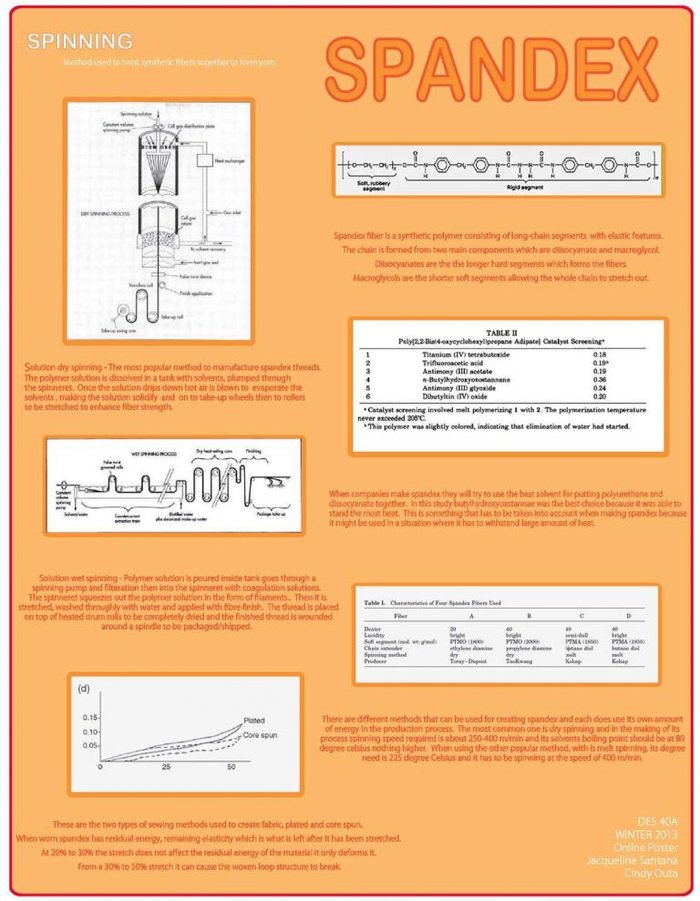

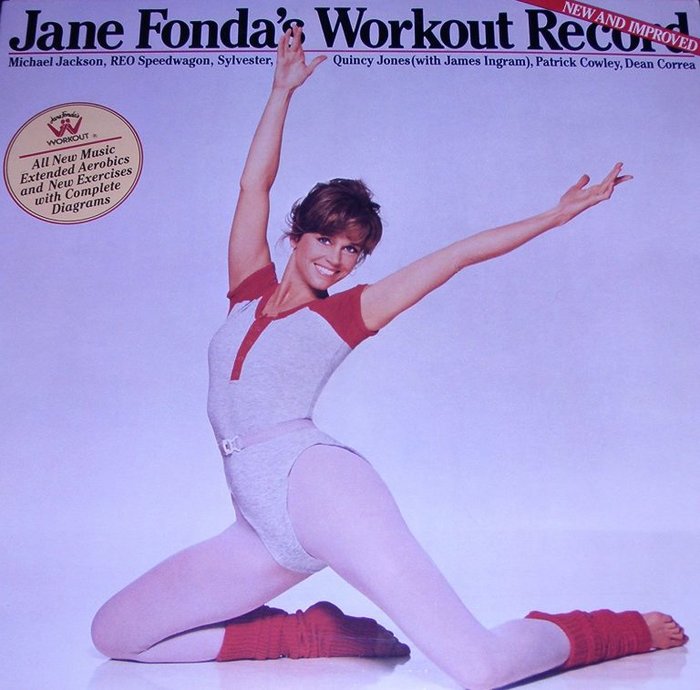

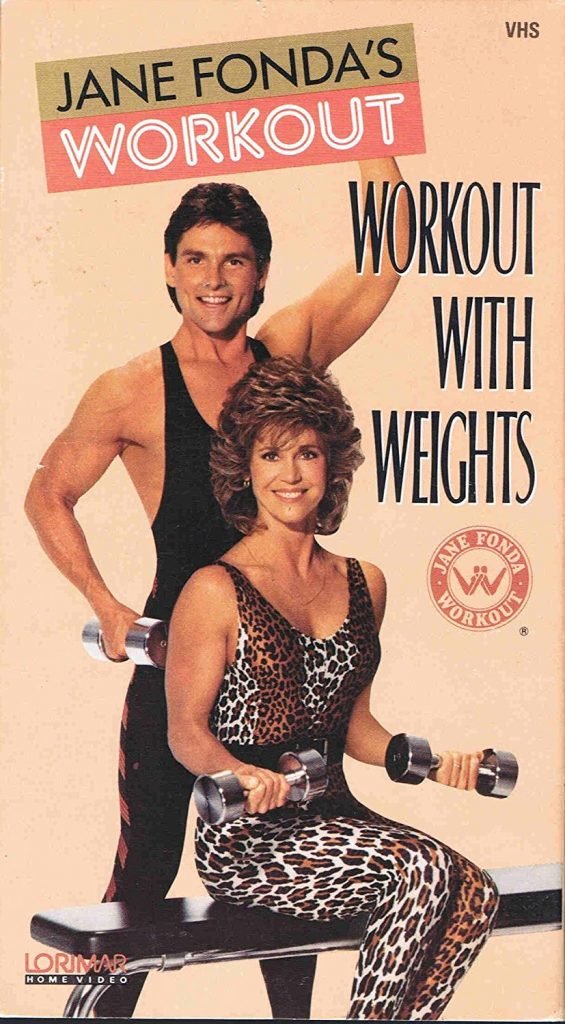

La fabrique de l’aérobic

Chimie, lycra et VHS

Traduit du castillan par Julia Burtin Zortea. Article original « Forjar lo kitsch », Clift 1 Initialement paru sous le titre « Forjar lo kitsch », cet article provient du fanzine trimestriel barcelonais Clift, dont le 8e numéro (septembre 2013) porte intégralement sur l’aérobic. … Continue reading, 2013.

Que se passe-t-il quand un médecin militaire rencontre un chimiste, lequel croise un producteur de cassettes VHS, qui aperçoit à son tour une actrice célèbre dans la rue ? Un business fluo, tonique, intrusif, et singulièrement lucratif. Petite démonstration.

Cette traduction est issue du deuxième numéro de la revue Jef Klak, « Bout d’ficelle », encore disponible en librairie.

Télécharger l’article en PDF.

Hambourg, le 27 avril 2013. Dans la salle de concerts des Docks, la foule attend avec impatience l’entrée en scène de The Knife, groupe de musique électronique arty qui ne s’est pas produit sur scène depuis sept ans, et qui vient de sortir un disque évènement. D’où l’atmosphère vibrante de désir.

Le noir se fait et, par la porte de derrière, un homme apparaît, entièrement maquillé, portant moumoute, barbe et tenue de femme tout droit sortie d’une session d’aérobic des années 1980. Préfigurant plus ou moins la suite du show.

Il s’agit de Tarek Halaby, autoproclamé pour l’occasion master-teacher-guru-shaman-dictator-aerobic instructor-new age workshop leader et fidèle collaborateur de l’agitateur culturel états-unien Miguel Gutierrez. Ensemble, ils ont créé la performance DEEP Aerobics (Death Electro Emo Protest Aerobics), cours d’aérobic libre qui, selon la présentation de The Knife, « s’adresse à toute personne intéressée par l’idée de combiner la joie de vivre [2. En français dans le texte.] présente dans le vigoureux rebond de nos molécules anatomiques/spirituelles/énergétiques avec l’absurde existentiel d’une vie plongée dans un monde/pays/économie synonyme d’injustice, de bellicisme et de médiocrité culturelle ».