Pour beaucoup, le projet de loi du 28 juin 1974 a réglé définitivement le problème de la contraception. Encore aujourd’hui, la pilule pour femmes apparaît souvent comme une solution incontournable, sinon unique. Pourtant, la maîtrise de la fertilité recouvre des pratiques très variées : médicalisées ou autonomes, individuelles ou collectives, etc. Et si les femmes sont les premières concernées par la contraception, elles n’ont pas à en rester les seules actrices.

Cet article est issu du numéro 2 de Jef Klak, « Bout d’ficelle », qui aborde des questions liées au textile, à la mode et aux identités (de genres, sexuelles, etc.), et encore disponible en librairie.

Télécharger l’article en PDF

En 1979, le journal Libération fait paraître l’acte fondateur de l’Association pour la recherche et le développement de la contraception masculine (Ardecom), appelant à « discuter entre hommes », avec la « volonté de voir ce qui peut être changé du côté de la virilité obligatoire ». Cette association fédère plusieurs groupes de parole d’hommes, pour la plupart issus d’organisations d’extrême gauche et proches des féministes. Comme l’explique l’un des protagonistes de Vade retro spermato, film documentaire sur le sujet réalisé par Philippe Lignières en 2011, « les femmes posaient des questions qui nous obligeaient à nous éclaircir. On [voulait] s’envisager en tant qu’hommes autrement qu’au travers du modèle patriarcal et phallocratique ». Sur la base de réunions régulières, ces groupes « permettaient d’échanger, avec des engueulades, des tensions, de l’intimité », sur leurs sexualités, leurs rapports aux autres, leurs vécus ou leurs émotions… Encouragés par les mouvements de femmes à considérer la contraception comme un enjeu central – parmi d’autres – des rapports de pouvoir dans un monde patriarcal, certains hommes cherchent alors à développer une contraception masculine : ils y voient un moyen d’action concret contre leur position de dominants, ainsi qu’une manière de s’assumer pleinement en maîtrisant leur fertilité. L’enjeu n’est pas seulement de parvenir à un meilleur partage des responsabilités, des dangers et des contraintes de la contraception, mais de l’inclure dans une réflexion plus large. Ainsi comme le résume l’historien Cyril Desjeux : « La contraception masculine deviendra un enjeu moral et social, et non plus seulement sanitaire. L’objectif sera d’arriver à sensibiliser les hommes face à leurs responsabilités parentales et sexuelles1 Cyril Desjeux, « Histoire de la contraception masculine. L’expérience de l’Association pour a recherche et le développement de la contraception masculine (1979-1986) », Politiques … Continue reading. »

Drôles d’hormones

L’intention de l’Ardecom est d’inventer une méthode pour rendre les hommes infertiles, de façon réversible. Mais pour ce faire, les membres de l’association doivent faire face à une absence de ressources « matérielles », d’une part, puisqu’il n’existe aucune méthode contraceptive médicalisée développée en direction des hommes, et « symbolique » d’autre part, la contraception étant difficilement perçue comme une demande émanant des hommes[2. Ibid.]. Pour pallier les difficultés, ils lancent des appels à participants et à volontaires pour des essais cliniques, par le biais des réseaux affinitaires ou par petites annonces, et publient une revue, Contraception masculine-paternité, dont deux numéros paraissent en 1980. Des antennes locales de l’Ardecom se forment dans une quinzaine de villes. Au-delà de la formation d’une base militante, l’Ardecom essaie de « trouver des acteurs institutionnels susceptibles de croire en ce projet et de le porter[3. Ibid.] ». L’association prend contact avec des hôpitaux, des Cecos (Centres d’études et de conservation des œufs et du sperme), ou avec le Planning familial, et elle dépose des demandes de financement auprès du ministère de la Santé, sans que rien n’aboutisse. C’est finalement la présence de médecins dans les groupes de discussions qui débloque bientôt la situation : ces derniers accompagnent les expérimentations contraceptives et établissent des protocoles visant à vérifier leur efficacité. Les expérimentateurs et les tâtonnements des débuts ont souvent fait l’objet de railleries, jusque dans les milieux attentifs aux questions du sexisme. La première méthode contraceptive, dite hormonale, testée principalement par les groupes de Paris et Lyon, se fondait sur l’ingestion de deux pilules (des progestatifs inhibant la production d’hormones sexuelles), qui devaient être accompagnées d’un gel contenant de la testostérone à s’appliquer sur l’abdomen. La technique fonctionne. Seul petit « hic » : ce gel transmet les hormones par contact cutané… Autrement dit, si l’on s’approche ou que l’on se frotte un peu trop contre un torse gélifié, bonjour la pilosité non désirée ! Loin d’être anodin, cet effet secondaire a entraîné l’arrêt, pour le groupe parisien, de l’utilisation de cette technique en 1984, jugeant les contraintes trop importantes. De son côté, le groupe lyonnais a poursuivi cette expérience jusqu’en 1986, cherchant des moyens d’atténuer les effets incommodants.

Le remonte-couilles toulousain

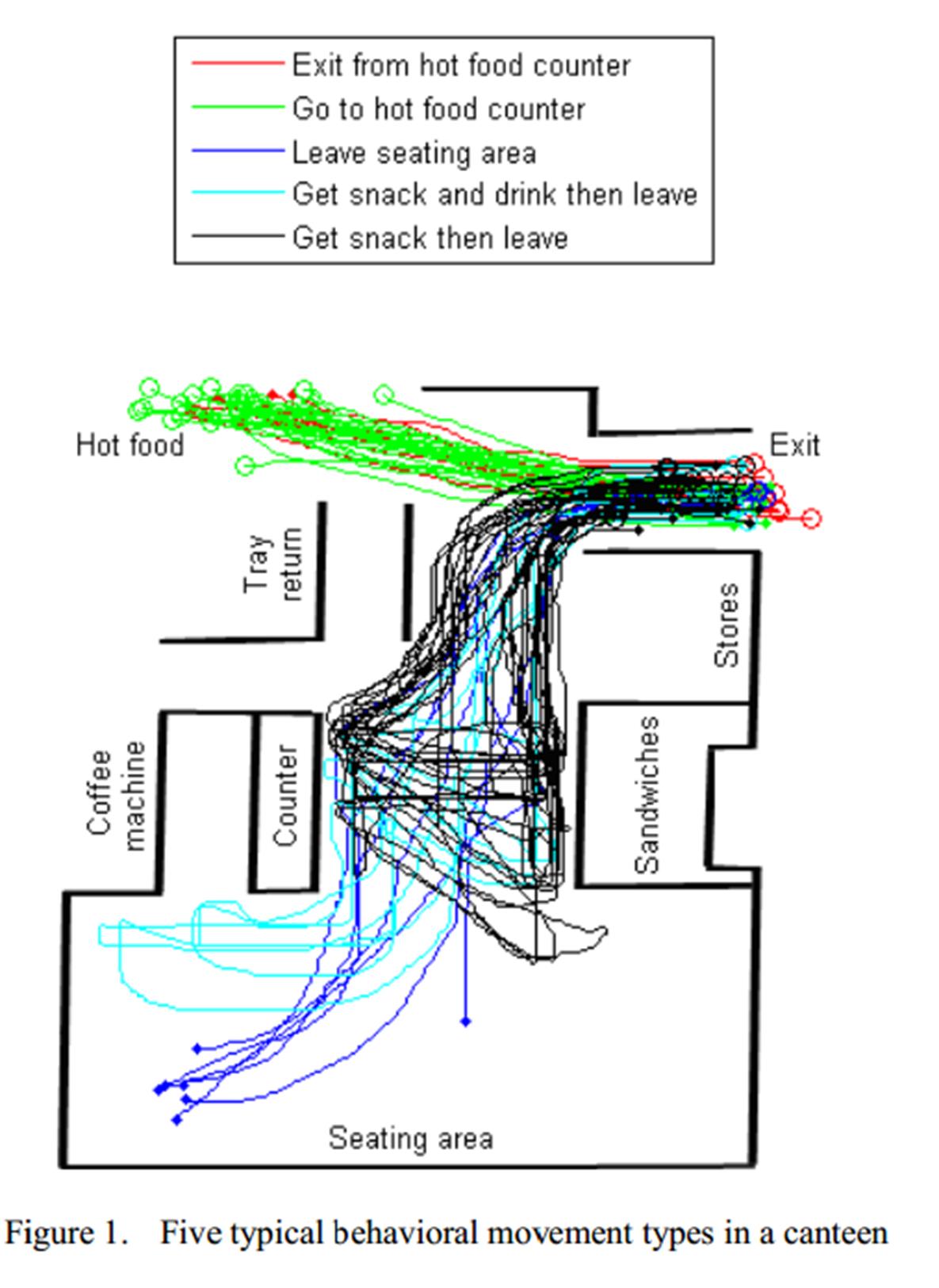

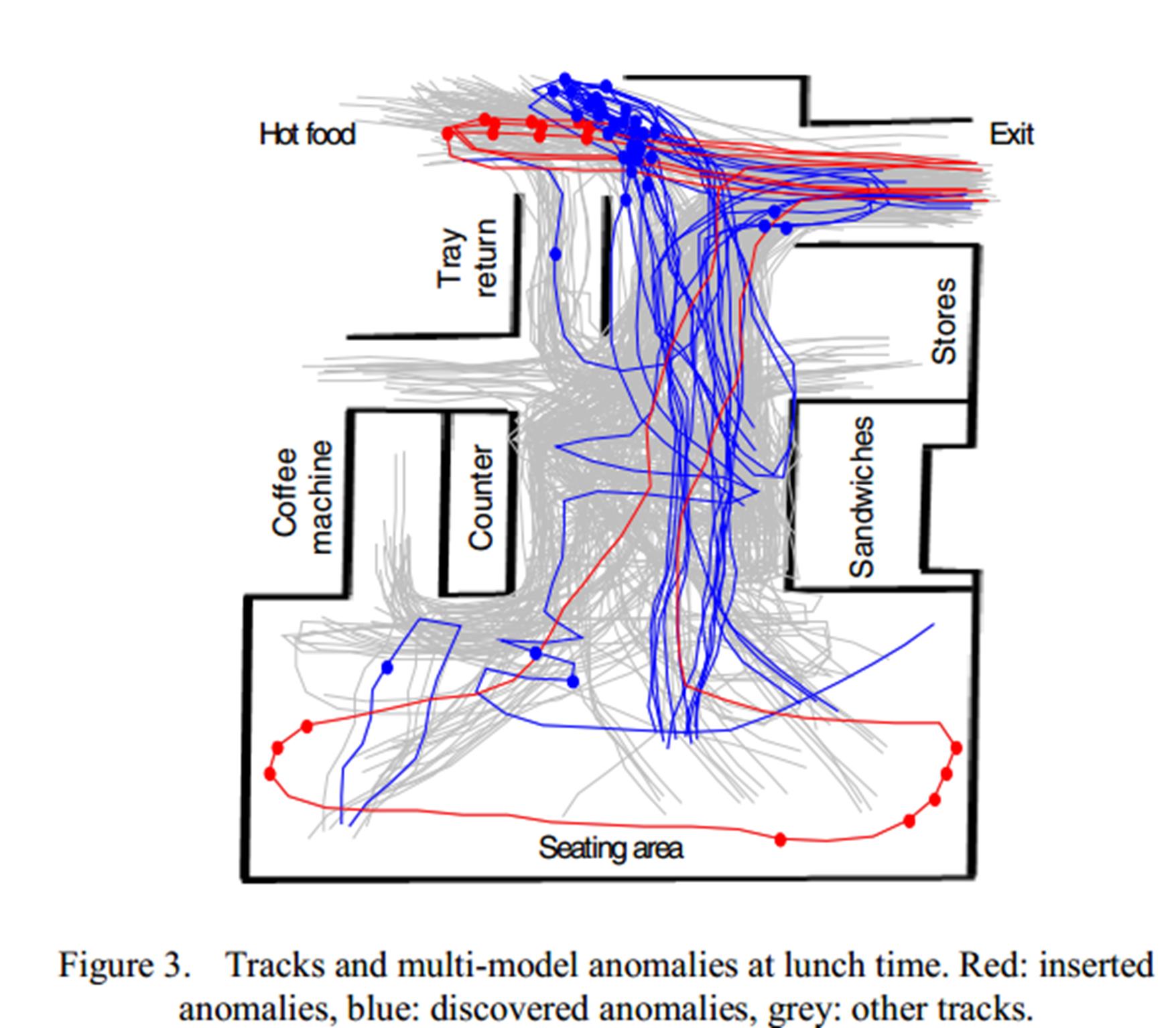

La recherche d’une méthode thermique n’échappe pas non plus aux moqueries – hier comme aujourd’hui, les histoires qui circulent ne manquent pas de renvoyer de ces groupes une image de plaisantins, peu crédibles. C’est plus particulièrement au sein du groupe local de Toulouse, le Garcom (Groupe d’action et de recherche pour une contraception masculine), que se concentrent les efforts pour élaborer cette technique. Conscients des propriétés contraceptives de la chaleur, les Toulousains se sont lancés dans la recherche d’un moyen permettant de maintenir les testicules au chaud. Dans le film Vade retro spermato, l’un des membres du Garcom revient sur ces tentatives, pas toujours heureuses : « L’idée [était venue] de se glisser une résistance électrique dans le slip, avec toutes les questions sur la longueur de la rallonge pour pouvoir vivre normalement la journée… Ou bien de se balader avec des capteurs solaires sur la tête… On a développé tout un tas d’idée rigolotes, mais qui ne nous faisaient pas avancer d’un iota. » Finalement, la solution est partiellement apportée par un copain paysan, lequel constate que ses testicules remontent dans les canaux inguinaux, dans la cavité abdominale, après quelques heures passées sur son tracteur. Or maintenir les testicules à l’intérieur du corps permet d’augmenter leur température des quelques degrés nécessaires pour stopper la spermatogenèse. Les réunions s’articulent alors autour d’ateliers très pratiques : comment maintenir ses testicules dans les canaux inguinaux pendant environ douze heures par jour ? L’ingéniosité collective donne naissance à une invention baptisée RCT, pour « Remonte-couilles toulousain »[4. Le nom même de « remonte-couilles toulousain » a pu être critiqué, parce qu’invitant aux moqueries en tous genres.]. Il s’agit d’un slip troué afin de laisser passer la verge et la peau du scrotum, et qui permet de faire remonter et de maintenir les testicules dans les canaux inguinaux. Chacun crée son propre sous-vêtement contraceptif, avec parfois quelques difficultés à surmonter : « Des fois, on doit remonter les testicules qui descendent quand le slip n’est pas bien ajusté, il faut passer la main, et ça peut amener à se toucher devant les gens », explique Claude dans une émission radiophonique consacrée à la contraception masculine[5. « La contraception masculine », Comme à la radio, émission du 16 novembre 2011 sur Canal Sud.]. Mis à part ces petits déboires techniques, les spermogrammes sont formels : le RCT porté correctement rend stérile au bout de deux à cinq mois ; s’il n’est plus porté, l’homme redevient fertile. Ça marche !Malgré ces départs prometteurs, les groupes cessent leurs activités à partir de 1986[6. L’Ardecom finira par se dissoudre en 1988. ]. La propagation de l’épidémie de Sida est l’une des raisons le plus souvent invoquées pour expliquer l’arrêt des expérimentations – avec le préservatif comme seule technique de protection valable. Les trajectoires individuelles des membres expliquent aussi la dissolution de ces espaces de parole : certains ont voulu devenir pères, d’autres ont fini par faire « comme les autres mecs » en prétextant que la plupart de leurs partenaires étaient déjà contraceptées, et que la contraception masculine n’était de toute façon pas prise en compte dans les rapports occasionnels.La sortie du film Vade retro spermato en 2011 a néanmoins participé à raviver le débat collectif autour de la contraception masculine, en rappelant par exemple que la recherche médicale ne s’est pas arrêtée en 1986 et que les médecins peuvent à présent prescrire des méthodes fiables, hormonales ou thermiques, à un public de plus en plus réceptif.

La possibilité de (se) poser des questions

Différentes enquêtes[7. Voir par exemple Anderson & Baird, « Male contraception », Endocrine Reviews, nº 23, 2002, pp. 735-62, Heinemann, Saad, Wiesemes et al., « Attitude toward male fertility control : results of a multinational survey on four continents », Human Reproduction, no 20, 2005, pp. 549-56, et Glasier, Anakwe, Evaerington et al., « Would women trust their partners to use a male pill ? », Human Reproduction, nº 15, 2000, pp. 646-49.], qui mériteraient d’être élargies, révèlent qu’une majorité d’hommes (autour de 55%) seraient prêts à utiliser une méthode de contraception. Les variations restent néanmoins fortes d’un pays à l’autre – en France, seul 0,1% des femmes interrogées (entre 20 et 49 ans, en couple) ont déclaré que leur compagnon était vasectomisé, contre 9,2% aux États-Unis. Pourtant, 80% des femmes se disent favorables à une contraception masculine, et la plupart d’entre elles auraient tendance à faire confiance à leur partenaire pour prendre en charge la contraception du couple[8. Selon une enquête menée auprès de 1894 femmes d’Écosse, de Chine et d’Afrique du Sud, seulement 2% d’entre elles ne se fieraient pas à leur compagnon dans cette situation.]. Pourquoi, dès lors, une telle timidité ? On peut d’emblée regretter que les structures d’information ou d’accompagnement des hommes dans leur démarche de contraception soient quasi inexistantes : ce n’est pas la mission première des Planning familiaux, qui s’occupent avant tout des problèmes rencontrés par les femmes, et les services d’andrologie des hôpitaux s’intéressent plutôt aux problèmes de stérilité ou d’impuissance. De leur côté, une majorité des médias, quand ils ne relaient pas des annonces sensationnelles – aussi mal documentées que rapidement oubliées – sur la prochaine pilule masculine miracle, s’évertuent à faire circuler les pires poncifs, sans analyse ni nuance, sur le manque de confiance des femmes et ces « messieurs qui ne sont pas encore prêts », même dans le cadre d’un couple. N’en déplaise aux défenseurs du statu quo, les rares tentatives de publicité de méthodes contraceptives masculines arrivent souvent à toucher une « demande » sans doute moins arquée sur ses stéréotypes qu’on ne le pense. Le film Vade Retro Spermato, par exemple, a permis « la rencontre entre une demande qui ne s’exprimait pas, qui n’ose pas s’exprimer, et l’histoire qui montre que ç’a déjà existé, que ça existe encore. Quand on donne la possibilité de poser des questions et qu’on apporte des solutions possibles aux questions posées, on ne peut qu’avoir des demandes. C’est ce qui se passe[9. « La contraception masculine », Comme à la radio, op. cit. ]. »Parmi les solutions existantes, le préservatif reste prédominant au début de la vie sexuelle et dans les premiers temps d’une relation, où il est souvent associé au retrait. « Quand tu as 15-16 ans, peut-être que, pour tes premiers rapports, tu utilises un préservatif, et c’est déjà énorme. C’est déjà tellement angoissant, tout ça, que tu vas pas commencer à te contracepter de manière durable. Ce sera peut-être plus tard, dans ta vie sexuelle un peu plus établie, réfléchie », témoigne Quentin, récent porteur du RCT. Si la capote reste incontournable, c’est avant tout comme méthode de réduction des risques liés aux Infections sexuellement transmissibles (IST). La vasectomie, méthode confidentielle en France, semble être préférée par les hommes au-delà de la quarantaine, déjà pères, ou par ceux prêts à mettre en pratique leur discours critique sur la procréation : « Je connais quelques personnes déterminées, vasectomisées, qui sont venues présenter leurs démarche aux soirées qu’on a organisées. Ils ne regrettent pas, leurs arguments sont ceux qu’on a l’habitude d’entendre : pas d’enfants dans ce monde-là, je ne me fais pas confiance pour être responsable de ça pendant 20-30 ans, etc. » Pour ceux qui envisagent d’être père un jour, la démarche de prise d’information se fait la plupart du temps lorsqu’ils sont en couple, dans une relation de confiance avec leur partenaire. Roger Mieusset, médecin des hôpitaux à l’hôpital Paule-de-Viguier de Toulouse est un des rares prescripteurs de contraception masculine en France. Il reçoit avant tout « des demandes de contraception dans des situations accidentelles, après la survenue d’une grossesse non désirée, des demandes de couples stables, où la femme en a marre de prendre sa contraception, et où l’homme en a assez de mettre un préservatif. Il vient alors voir s’il n’existe pas autre chose ». Sigrid est salariée depuis trois ans au Planning familial de Toulouse et rencontre des hommes, rares, en couple, dont la compagne ne peut plus se contracepter, pour raison de santé ou autre : « Quand une nana te dit “La pilule, je ne peux plus’’, elle ne peut plus avaler un seul comprimé. Peu importe que ce soit physique ou psychologique : le soir en l’avalant, elles ont envie de gerber. » Malgré tout, peu d’hommes repartent avec la réelle intention de franchir le pas : « On ne peut pas toujours les aider, parce que certains ont entendu parler de la fameuse pilule pour homme, que tout le monde attend mais qui n’existe pas. On aborde alors la question des injections, mais là, il y a une notion de contrainte très forte, et c’est assez vite éliminé. Je tâte un peu le terrain avec le thermique, mais j’ai parfois l’impression de sortir une énormité. Je n’ai jamais vu repartir quelqu’un super emballé à l’idée d’essayer ça. » Globalement, le manque de connaissances sur le fonctionnement du corps humain est flagrant, chez les hommes comme chez les femmes, et le travail d’information est primordial pour permettre aux gens de choisir sereinement leur contraception. Bien sûr, beaucoup se souviennent vaguement de leurs cours de SVT, mais « c’est séparé de la sexualité. Tu parles de la reproduction, mais comme un truc conceptuel. Il y a des meufs – et chez les mecs, c’est encore pire parce qu’ils n’en subiront pas les conséquences – qui sont très étonnées de pouvoir être enceinte au premier rapport sexuel ! », rappelle Sigrid.

Le slip chauffant aujourd’hui

La plupart des hommes qui choisissent tout de même de se contracepter optent pour la méthode hormonale. Une injection intramusculaire hebdomadaire paraît, pour beaucoup, plus facilement réalisable que le port du sous-vêtement. Ils le font en étant informés que les méthodes hormonales ont un effet sur l’ensemble du corps, pas seulement sur l’organe visé, et qu’elles s’accompagnent de quelques effets secondaires connus [10. En particulier une légère prise de poids, de l’acné et des modifications possibles de la libido. Rien de comparable, néanmoins, avec les effets secondaires recensés pour la pilule pour femmes…]. Sur ce plan, la France, qui n’en finit pas de battre des records en termes de prise de médicaments, reste fidèle à sa réputation. Porter un slip ? Trop simple, trop mécanique. Il est souvent difficile de se détacher, même dans l’imaginaire, des méthodes classiques : « C’est marrant, raconte Sigrid, parce que quand tu fais le tour des méthodes avec les gens, il n’y a pas d’idéal, tout est contraignant, alors quand tu demandes “Ce serait quoi pour vous la contraception idéale ?”, »Aujourd’hui, des lieux d’information et d’expérimentation se sont reformés. Quentin anime avec d’autres le Planning familial du Mas d’Azil, en Ariège, et participe à un groupe de réflexion non mixte de mecs. C’est grâce au bouche à oreille qu’il s’est mis à porter le RCT. « J’ai découvert ça par des gens qui connaissaient des expérimentateurs des années 1980. J’ai envoyé un mail directement au docteur Mieusset, et il m’a répondu tout de suite qu’il n’y avait pas de problème pour avoir un rendez-vous. » On est loin du parcours du combattant, même si Quentin a un peu tergiversé, « mais ce qui m’a motivé, c’est d’être responsable de ma contraception, qui ne soit pas le préservatif. J’avais des relations à peu près régulières avec une fille contraceptée, mais j’avais envie de prendre sur moi le fait de ne pas avoir d’enfant et de ne pas le faire reposer sur quelqu’un d’autre ». Pour lui, l’acte s’inscrit dans une réflexion personnelle, mais permet également d’enrichir le rapport à sa ou ses partenaires : « J’ai d’abord fait ça pour moi, pour maîtriser le danger que je portais dans un rapport. Parce que c’est un vrai danger : ce n’est pas moi qui porterai l’enfant, ce n’est pas moi qui irai faire une IVG si besoin. La copine avec qui j’étais à l’époque était plutôt contente que je le fasse. Il y a un enjeu fort dans la relation, parce que quand tu essaies de porter ce truc-là, il y a une réflexion commune sur la contraception, et sur ce qu’on fabrique ensemble : comment et pourquoi. »Côté pratique, le médecin Roger Mieusset travaille avec une couturière qui confectionne six sous-vêtements adaptés à la morphologie de chacun : un slip percé pour laisser passer la verge et la peau du scrotum, auquel on ajoute des élastiques maintenant les testicules dans les canaux inguinaux. Pour être efficace, le slip doit être porté au minimum 15 heures par jour, ce qui apparaît comme trop contraignant à certains. Un faux problème selon Quentin : « Pour moi, c’est une contrainte, en tout cas, je le vis comme ça. Mais toute contraception est une contrainte, il n’y en a pas de neutre. Je m’y suis quand même assez bien fait – au bout d’un mois, je ne le sentais plus du tout. Dans des cas de grosse cuite, dans des soirées, des fois, ça brasse un peu tout, ça décale tout. Alors tu te retrouves à faire ce que beaucoup de meufs font avec leur pilule, à compter les heures, ce à quoi on n’est pas du tout habitués en tant que mec. » Ce qui est certain, c’est que ça fonctionne : au bout de 2 à 5 mois, le nombre de spermatozoïdes par millilitre de sperme passe en dessous de la barre du million, à partir de laquelle l’homme est considéré infertile [11. Cela peut paraître beaucoup, mais en moyenne le sperme contient plus de 60 millions de spermatozoïdes par millilitre, et les spermogrammes des hommes contraceptés montrent une proportion importante de spermatozoïdes anormalement mobiles, et par là incapable de féconder un ovule.]. Dans les différentes études portant sur l’utilisation du RCT [12. Voir par exemple « Les essais de contraception masculine par la chaleur », R. Mieusset, in La contraception masculine, sous la direction de J.-C. Soufir et R. Mieusset, Springer, 2013.], aucune grossesse n’a été constatée dans les couples où le slip a été porté régulièrement. Du coup, Quentin, avec le Planning familial de l’Ariège, en parle régulièrement, intervient dans les écoles, et a invité hommes et femmes à une discussion publique en avril 2014. Autant d’expériences riches où l’on peut s’informer, partager son vécu et avancer ensemble sur la question. « Au début, je n’en parlais pas du tout, j’avais un peu peur qu’on me fasse chier avec ça. Et puis je me suis dit que quitte à le faire, autant dire tout haut que ça existe. Moi, je peux te dire que ça marche », continue-t-il.

Hommes-femmes, mode d’emploi

Tandis que les premières femmes ayant adopté la pilule se sont retrouvées à ingérer des doses monstrueuses d’hormones, et qu’encore aujourd’hui beaucoup vivent très mal la prise de leur contraception, du côté des hommes, on a l’impression de faire face à une recherche du zéro effet secondaire, zéro contrainte. S’il est en effet important de ne pas reproduire les erreurs commises pour la contraception féminine, certaines réticences restent spécifiques aux hommes. « Je ne pourrais pas prendre de pilule masculine. Ce n’est pas comme le préservatif qui quelque part met en avant le sexe de l’homme… Là, j’aurais l’impression d’être comme ces hommes qui utilisent des crèmes, qui se maquillent, qui font attention à leur apparence extérieure et intérieure. Je ne sais pas, ce n’est pas très viril, quand même. Enfin, je ne veux pas dire que les hommes doivent être machos, mais ils ne doivent pas pour autant se féminiser [13. Cité par Cyril Desjeux, « Histoire de la contraception masculine », op. cit. ]. » On touche là un point sensible, ou plutôt non, on n’y touche pas, surtout pas [14. À propos de « toucher », voir la brochure « Si on se touchait ».]. Sigrid se confronte à la question lorsqu’elle fait des interventions avec des enfants : « On parle de toute la contraception féminine, de la pose du stérilet et tout. Quand on aborde la vasectomie, dans l’imaginaire, c’est la castration, se faire enlever les testicules, et ils sont tous en train de se trémousser sur leur chaise “Ah ! Mais c’est trop horrible !”. Alors qu’avec le stérilet, c’est silence radio. » Même pour des hommes plus âgés et plutôt sensibles aux questions de genre, les réticences persistent : « Je me suis pris pas mal de blagues de merde, raconte Quentin. Ce qui bloque les mecs, c’est un rapport à leur identité masculine, à la virilité, à la puissance. L’homme doit être fertile… Et là, on touche à quelque chose qui tourmente cette image. Quand j’ai reçu mon résultat de fertilité me confirmant que je ne l’étais plus, je ne me suis pas regardé hyper différemment – faut pas exagérer –, mais ç’a tout de même modifié quelque chose dans mon rapport à mon corps. »Dès leur puberté, parfois même plus tôt, les femmes sont alertées à propos de leur fécondité ; leur corps devient le sujet de toutes les attentions du corps médical, gynécologues en tête. Il est soumis à un ensemble de manipulations et d’injonctions auxquelles il est difficile de se soustraire. Les hommes, eux, jouissent d’une paix royale à ce sujet. Ce qui fait dire à Sigrid qu’ils « partent de plus loin ». Il leur faut prendre conscience de leur fertilité, notion souvent considérée comme superflue du moment qu’on s’en remet à la contraception féminine. Ensuite, il faut accepter un autre rapport à ses organes génitaux, et un aspect souvent inédit de sa relation à la médecine. « Tous les jours, tu te mets à manipuler quelque chose de ton corps que tu ne manipulais pas, raconte Quentin, c’est-à-dire que tu remontes tes testicules. Tu deviens attentif à quelque chose auquel on n’est pas du tout habitué en tant que mec. Moi, c’était la première fois, quand je suis allé voir Mieusset, qu’un médecin me touchait le sexe, qu’il regarde vraiment, qu’il se met à hauteur de mon sexe et qu’il regarde. »Cette différence genrée de rapport entre le corps et la médecine peut être une des pistes pour comprendre les représentations mentales liées à la contraception. Pour Nelly Hoodshourn [15. Nelly Houdshoorn, The Male Pill: A Biography of a Technology in the Making, Durham et Londres, Duke University Press, 2003.], universitaire états-unienne spécialisée sur la question de la contraception masculine, tout est lié au rapport aux normes qui construisent nos conceptions de la féminité et de la masculinité. L’attribution de la contraception aux femmes plutôt qu’aux hommes a largement influencé le développement des techniques contraceptives et les avancées de la recherche en médecine. Au début du xxe siècle, la naissance de la gynécologie voit pour la première fois une discipline médicale définir son objet par le seul sexe : les femmes deviennent un groupe de patientes à part entière. Cette tendance, avec celle de l’endocrinologie naissante des années 1920-30, à ne s’intéresser qu’aux hormones féminines va d’une part permettre l’élaboration de la pilule contraceptive hormonale, et d’autre part associer le corps des femmes et l’idée de féminité à la contraception. « Le développement des techniques de contraception au féminin a créé un parallèle entre la contraception et la féminité, et non pas avec les hommes et la masculinité [16. Ibid.]. » L’absence de développement de techniques et d’une science médicale dédiées aux hommes associe, en creux, la masculinité à une délégation de la contraception aux femmes. Ce mouvement est d’autant plus regrettable qu’historiquement l’homme a souvent été impliqué corporellement dans la contraception, à travers le retrait ou le préservatif par exemple. Ce n’est que dans les années 1970 que l’andrologie balbutie dans le monde médical, au moment où les femmes appellent les hommes à se saisir de cette responsabilité.

Libération des genres

Toutefois, réimpliquer le corps masculin dans la contraception ne doit pas revenir à calquer le rapport au corps médical imposé aux femmes, loin de là. Pour celles-ci en effet, le droit à l’avortement et à la contraception ne s’est pas toujours accompagné de l’autonomie nécessaire face aux experts en tous genres. L’accès à une IVG, par exemple, reste dans certains cas un chemin de croix : difficulté à trouver un médecin « écoutant » [17. Les médecins peuvent faire appel à l’objection de conscience et refuser de faire une IVG. En Italie, entre 70 et 85% des médecins y ont recours. En France, une liste des soignant.e.s écoutant. e.s et féministes a été établie pour aiguiller dans le choix de son médecin : gynandco.wordpress.com.], période de réflexion, obligation d’être accompagnée par une personne majeure pour les mineures, passage par l’échographie [18. Elle peut être vécue comme une épreuve par certaines femmes, surtout quand certains échographistes font du zènle : « Vous entendez ce bruit ? Ce sont les battements de cœur de votre bébé ! » ]. Il est également difficile d’arriver à obtenir une ligature des trompes : on est tantôt trop jeune et on n’a pas assez d’enfants (« Et si un de vos enfants venait à mourir ? Vous y avez pensé ? »), tantôt trop vieille (« Elle tient un double discours, au fond, elle a encore des désirs de maternité. »), on n’est pas assez consciente des conséquences, pourtant relativement simples à saisir, etc. L’injonction normalisante à faire des bébés n’est jamais loin. Pour la contraception masculine, il convient donc aussi d’interroger cette dépendance à l’égard de l’institution médicale. Même le port du RCT est majoritairement mis en œuvre dans un rapport étroit avec un Cecos, dont la mission est avant tout de s’occuper des problèmes d’infertilité [19. Voir à ce propos les charmantes photos du site cecos.org, et les devises « Don de soi. Bonheur de fonder une famille. Donner la vie !!! », etc.]. Les premiers protocoles mis en place pour le Garcom dans les années 1980 sont toujours d’actualité : le contrôle du niveau de fertilité dans le port du slip reste de mise, et nécessite l’établissement régulier de spermogrammes, contrôlant le nombre et la mobilité des spermatozoïdes. Or l’utilisation de ces analyses échappe aux hommes testant une méthode contraceptive, qui peuvent dans certains cas se retrouver à alimenter une recherche scientifique à propos de laquelle ils ont de sérieuses réserves : « Tu te retrouves au centre du contrôle de la reproduction mécanique moderne, témoigne Quentin. De la même manière que tout le monde ne peut pas adopter, tout le monde ne peut pas bénéficier d’une FIV [20. Fécondation in vitro.], et les Cecos sont un des lieux de ce contrôle. C’est horrible comme endroit, glaçant. On ne sait pas vraiment ce qu’ils font des résultats… Les spermogrammes alimentent sans doute le fonds de la recherche sur la fertilité des hommes. Tu vas dans un endroit pour te masturber, c’est pas super glamour. C’est en général une infirmière (femme) qui te signale qu’il y a des revues dans le placard, des films sur la télé où passe du porno hardcore, assez horrible, avec des scènes de domination, je déteste ça. Tu sais pourquoi tu le fais, alors tu le fais quand même, mais ça fait bien chier. »Le RCT demeure une des méthodes permettant une prise en charge autonome de sa contraception (avec le retrait et le préservatif). Néanmoins, les possibilités d’échanger autour de cette pratique restent rares. « C’est dommage qu’il n’y ait pas des groupes de gens qui se regroupent pour dire “moi, j’ai eu mal comme ça, je galère avec ça”, etc. Personnellement, j’ai adapté des trucs, j’ai changé de sous-vêtements pour que ce soit plus pratique. Quand je dormais avec, je le portais un peu différemment. C’est des techniques simples grâce auxquelles tu gagnes du temps si tu les connais », continue Quentin.Pour autant, la question de la contraception masculine doit être reliée à une problématique plus générale, celle de la domination masculine. La critique passe notamment par la reconnaissance de privilèges. « Ce n’est pas l’expression d’une domination qu’on exerce directement, affirme Quentin, c’est plutôt le bénéfice d’un privilège. On dispose entre autres de celui de ne pas se soucier de la contraception, et c’est bien l’expression d’un rapport de domination. C’est souvent grâce à ce type de ressorts qu’on peut analyser ces rapports, toujours bien dissimulés dans notre quotidien au milieu de tant d’“évidences” qu’on a du mal à les nommer. » Mais tout le monde ne partage pas cette analyse, et les idées masculinistes progressent de façon fulgurante, affirmant à qui veut bien l’entendre, du haut d’une grue ou depuis les tribunaux, que les femmes sont aujourd’hui de fait à égalité avec les hommes – alors que même en droit, elles ne le sont pas. Pire, certains masculinistes voient dans le féminisme l’avant-poste menaçant de l’avènement d’une société matriarcale. D’autres, plus ambigus et moins évidents à démasquer, postulent une crise de la masculinité, et cherchent à refondre le modèle dominant du « macho » viriliste en une version plus tendre, écoutant, bref « féminisé », perpétuant par là-même tous les stéréotypes de genre, socle nécessaire d’une domination masculine absolue[21. Sur les masculinistes, on lira avec attention le petit précis de défense intellectuelle très renseigné du groupe Stop masculinisme, Contre le masculinisme, Bambule, 2014.]. Ceux-là se regroupent pour discuter de leur condition et cherchent à retrouver une masculinité perdue, à recréer des liens de solidarité et de confiance face à des « carcans de genre » qui les empêcheraient d’être heureux. Les groupes d’hommes revendiquant des bases féministes dans leur analyse ne sont pas exempts de cette critique, posée clairement dans la réflexion sur l’androcentrisme, défini comme « égocentrisme affectif, psychologique et politique masculin [22. Léo Thiers-Vidal, Rupture anarchiste et trahison pro-féministe, Bambule, 2013, p. 109.] ». Les hommes occupent une position de domination dans les rapports sociaux de sexe, et ils ne peuvent percevoir et comprendre le vécu des femmes du fait de leur position. Ramener l’attention sur son vécu, ses sentiments, revient à leur conférer une place « démesurée », où le « féminisme devient un outil pour améliorer son propre sort [23. Ibid., p. 110.] ».La contraception masculine reste avant tout un moyen de contrôler sa propre fertilité ou de partager une responsabilité qui, dans un couple, devrait être commune. Par là, elle est aussi un outil possible pour remettre en cause certains aspects de la domination masculine, à travers le refus de privilèges. « C’est toujours difficile de se réinterroger sur sa propre place de dominant, des trucs t’échappent, conclut Sigrid. Il faut que ça s’accompagne d’une réflexion féministe, et pas juste se retrouver entre mecs. C’est un cheminement, on ne peut pas tout remettre en cause d’un coup. Quand ça dérive en truc masculiniste, c’est dès le départ que la démarche ne partait pas dans le bon sens. Les discussions et les liens dans ces groupes ne peuvent pas être détachés de bases communes sur d’autres aspects politiques. Le simple fait d’être homme, comme celui d’être femme, ne suffit pas. Dans les groupes où je me suis retrouvée, il y avait toujours une base commune sur le rapport au carcéral ou au capitalisme… »

GLOSSAIRE

Spermatozoïdes : Hors problèmes mécaniques, un homme est considéré fertile lorsque son sperme contient un nombre suffisant de spermatozoïdes fonctionnels. Ceux-ci doivent être capables de se déplacer (motilité), de pénétrer l’ovule et de le féconder. On en trouve en moyenne quelque 50 millions par millilitre d’éjaculat. Ils sont produits dans les testicules et passent par les canaux déférents pour rejoindre le liquide séminal avant l’éjaculation.

Spermatogénèse : Il s’agit de la production de spermatozoïdes, accomplie par vagues, chacune durant environ 74 jours. Elle dépend, entre autres, des deux facteurs suivants :

– Une température des testicules légèrement inférieure à celle du corps (au moins deux degrés) ;

– La présence de testostérone et d’hormones FSH dans

les testicules. La FSH, tout comme la LH essentielle à un taux

de testostérone intratesticulaire élevé, est produite dans le lobe antérieur de l’hypophyse.

Testostérone : Hormone jouant un rôle important, entre autres, dans le développement et le maintien de différents caractères habituellement attribués aux hommes : pilosité, masse musculaire, etc. Elle est produite en majeure partie dans les testicules, et sa libération dépend de la LH. En retour, sa présence en quantité suffisante dans le système sanguin périphérique inhibe la production de LH et de FSH.

Azoospermie : Absence de spermatozoïdes dans le sperme.

Oligospermie : Concentration anormalement faible de spermatozoïdes dans le sperme (moins de 20 millions par millilitre).

Cryptospermie : Concentration inférieure à 1 million de spermatozoïdes par millilitre de sperme, à partir de laquelle l’homme est considéré infertile, selon l’OMS.

Vasectomie : Acte chirurgical visant à ligaturer les canaux déférents, afin que les spermatozoïdes ne puissent plus venir se mélanger au liquide séminal. Il s’agit d’une opération légère, irréversible dans la moitié des cas, qui n’a pas d’influence sur le reste du fonctionnement sexuel. Elle a été particulièrement étudiée et développée au XIXe siècle, où ses effets anti-vieillissement supposés l’on rendue populaire. Elle a pu être employée à des fins d’eugénisme au début du XXe siècle, mais malgré le discrédit résultant, elle a été utilisée dans un but contraceptif par des centaines de millions d’hommes depuis 1945. En France, elle n’est devenue légale qu’en 1999.

•

Le principe de la contraception hormonale masculine a été découvert en 1950, lors d’une expérience cherchant à stimuler la spermatogénèse par injection quotidienne de testostérone. Or les volontaires ont atteint l’azoospermie au bout de trois mois, et pour cause : le fort taux de testostérone dans leur corps inhibait l’émission de LH et de FSH, stoppant ainsi la spermatogénèse. C’est le même traitement qui est prescrit aujourd’hui, en associant parfois la testostérone à d’autres inhibiteurs, et avec des doses réduites. Selon le type de testostérone utilisé, le traitement requiert une injection par semaine (en France) ou par mois (en Chine par exemple). La présence de testostérone dans le corps (grâce aux injections) permet le maintien des caractères qui lui sont dus (fonctionnement sexuel, pilosité, etc.). Le traitement est efficace au bout de trois mois pour la plupart des hommes, et réversible. Aucun essai clinique à long terme (plus de 18 mois) n’a été réalisé à ce jour, mais quelques effets secondaires sont déjà connus : acné, prise de poids, changements d’humeur…

•

Les effets délétères de la chaleur sur la fécondité sont connus depuis l’antiquité. Dès les années 1930, Marthe Voegeli teste en Inde l’efficacité de bains d’eau chaude quotidiens, avec succès. Jusque dans les années 1970, différents travaux scientifiques confirment ses résultats, et attestent l’efficacité d’une élévation de faible intensité (2 à 4 degrés) prolongée. Dans les années 1980, un groupe de Toulousains a l’idée de maintenir les testicules dans les canaux inguinaux, et donc à l’intérieur du corps, afin de les réchauffer. Cette suspension est aujourd’hui obtenue grâce à un slip muni de bandelettes élastiques : le RCT (« Remonte-couilles toulousain »). Le port du RCT pendant 15 heures par jour entraîne une concentration de spermatozoïdes mobiles inférieure à 1 millions par millilitre au bout de trois mois, avec retour à la normale 6 à 9 mois après l’arrêt du port du slip.

Notes

| ↩1 | Cyril Desjeux, « Histoire de la contraception masculine. L’expérience de l’Association pour a recherche et le développement de la contraception masculine (1979-1986) », Politiques sociales et familiales, nº 100, juin 2010, pp. 110-114. |