Photographies de ValK

« Zone en état de siège permanent », « caches d’armes à feu » voire « risque de morts ». Depuis la remise au gouvernement du rapport sur le projet d’aéroport à Notre-Dame-des-Landes le 13 décembre dernier, la même rengaine d’une ZAD aux mains de « professionnels de la contestation » qui piétine l’ordre républicain revient sur le devant de la scène médiatique. À l’heure qu’il est, tout reste encore possible : abandon du projet par le gouvernement, expulsion des occupant·es, ultime report d’une décision presque impossible. Entretien long format avec des occupant·es de la ZAD sur les derniers mois du mouvement et les perspectives de lutte, aussi réjouissantes que périlleuses.

Télécharger l’article en PDF.

En juin dernier, le Premier ministre Édouard Philippe nommait deux médiateurs et une médiatrice pour émettre dans les six mois un rapport quant au projet de nouvel aéroport à Notre-Dame-des-Landes. Qu’est-ce qui a conduit le pouvoir à cette décision alors que le gouvernement précédent annonçait régulièrement le démarrage imminent des travaux sur la ZAD ?

2016 a été une longue séquence de menaces et d’offensives de la part du gouvernement Hollande pour se donner la possibilité d’intervenir sur la ZAD – c’est-à-dire expulser les occupant·es et démarrer les travaux.

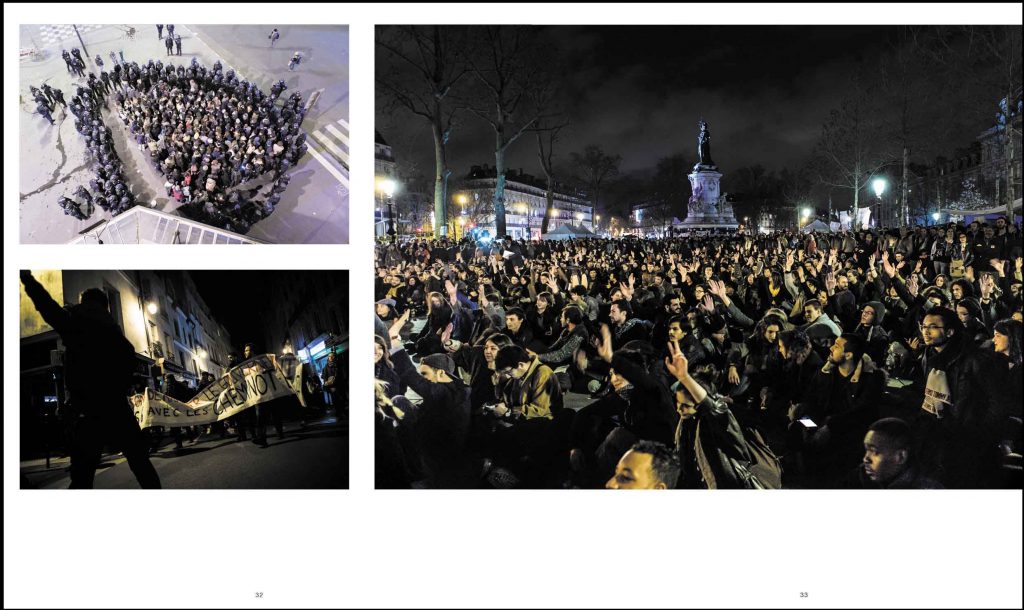

En décembre 2015, durant la COP 21, nous avons organisé un convoi de trois cents personnes en vélos et tracteurs avec des paysan·nes, des militant·es associatif·ves, des habitant·es de la ZAD, des gens de la Coordination des opposants au projet d’aéroport et des comités locaux de soutien. Malgré les interdictions de circuler et l’état d’urgence qui venait d’être promulgué, l’objectif était de se rendre à Paris pour dénoncer l’opération de marketing écologique du gouvernement, qui poursuit ses projets éminemment climaticides. Comment pouvait-il s’engager en faveur de l’environnement alors que les travaux pour le futur aéroport de Notre-Dame-des-Landes étaient annoncés, promettant de détruire zones humides et terres agricoles ?

Suite à cette mobilisation, le 31 décembre, Vinci décide de mettre en procédure d’expulsion les habitant·es dits « historiques » de la ZAD. La multinationale touche alors un symbole fort, car on parle des paysan·nes qui sont resté·es sur la zone malgré ses propositions de reprendre leurs terres 1 Certains habitant·es « historiques » avaient mené une grève de la faim en 2012 et réussi à obtenir du gouvernement de ne pas se faire expulser tant que toutes les procédures judiciaires à … Continue reading.

Depuis 2012 et l’échec de l’opération César [2. En octobre 2012, l’État lançait l’opération César, une mobilisation massive des forces de l’ordre afin d’évacuer les occupant·es de la ZAD. Après plusieurs semaines d’expulsions, de réoccupations et de résistances, l’opération policière se solde par un cuisant échec.], l’État n’arrive pas à expulser la ZAD, car il s’est formé un front commun et solidaire anti-aéroport qui va des occupant·es, qui ont des pratiques d’action directe voire illégales, jusqu’aux militant·es associatif·ves, qui mobilisent les recours juridiques pour tenter de contrer légalement le projet. La stratégie du pouvoir est alors de créer des brèches dans cette unité via un biais vicieux : l’argent. Comme le gouvernement sait que les « historiques » ne partiront pas d’elleux-mêmes, il demande à la justice d’ajouter des astreintes financières aux procédures d’expulsion. Tou·tes ces habitant·es expulsables qui ont là leurs vaches, leur maison, leurs emprunts, se sont ainsi retrouvé·es sommé·es de payer chaque jour des amendes phénoménales.

En à peine dix jours, une manifestation de soutien est organisée. Vingt mille personnes, des centaines de cyclistes et quatre cents tracteurs bloquent le périphérique de Nantes le 9 janvier 2016, jour des soldes. Les paysan·nes de Copain [3. Le Collectif des organisations professionnelles agricoles indignées par le projet d’aéroport. Le Copain est composé de la Confédération paysanne 44, du Civam, du Groupement des agriculteurs biologiques 44, de Terroirs 44, d’Accueil paysan et de Manger bio 44.] enchaînent même soixante tracteurs sur le pont de Cheviré (un axe majeur pour accéder à la ville) afin d’obtenir l’abandon des expulsions. Ils y resteront jusque tard dans la nuit avant de se faire expulser par la police.

Le 25 janvier, le juge valide les expulsions des habitant·es « historiques », mais ne prend pas en compte les astreintes financières. Et c’est à ce moment-là que Ségolène Royal, ministre de l’Environnement, annonce ses craintes d’un conflit violent sur la ZAD, où l’on voit des reportages télévisés effarants sur les dangereux « zadistes », et où Bruno Retailleau, le président de la Région (un Républicain proche de François Fillon), achète avec l’argent public des pages dans la presse locale pour promouvoir une pétition demandant l’évacuation de la ZAD.

Les travaux étant censés démarrer en mars 2016, soixante mille personnes viennent le 27 février occuper les quatre-voies autour de la ZAD. Une tour de guet de dix mètres de haut est construite à l’endroit même où sont censés commencer les premiers travaux. C’est une des plus grosses mobilisations du mouvement, un geste qu’avait pressenti le gouvernement qui, une semaine avant, renonce finalement à démarrer les travaux.

C’est à cette période qu’on voit poindre une nouvelle stratégie de la part de l’État…

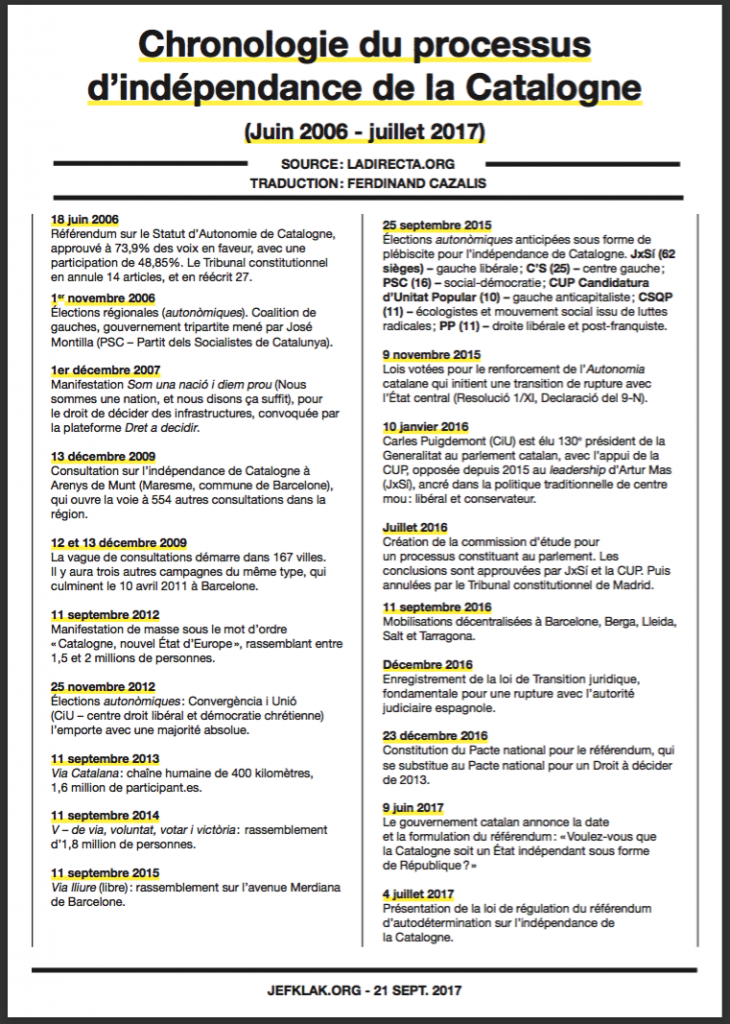

En effet, toujours au mois de février, François Hollande sort de son chapeau l’idée d’organiser un référendum local, afin de faire croire que les gens vont pouvoir décider eux-mêmes. Un véritable piège pour nous, car rien ne semble plus honnête, légitime et démocratique qu’un référendum… Cette annonce aurait pu créer des tensions politiques au sein du mouvement : pour une partie des anti-aéroports, déjà désabusé·es par les processus démocratiques, il était évident qu’il fallait boycotter cette initiative. Les associations, quant à elles, voyaient bien l’arnaque politique, le jeu de dés pipés – qui a les moyens de faire campagne ? qui organise le scrutin ? –, mais certaines d’entre elles voulaient en profiter pour sensibiliser l’opinion publique quant à l’absurdité du projet d’aéroport.

Le 26 juin 2016 au soir, alors que le « oui » au projet d’aéroport l’emporte à 55 % et que les journalistes s’attendent à voir une ambiance de défaite à la Vache-rit – lieu d’assemblée du mouvement sur la ZAD –, occupant·es, habitant·es, paysan·nes et retraité·es hurlent en boucle « Résistance ! ». Une façon d’exprimer la joie d’avoir réussi collectivement à échapper à ce piège et d’assumer qu’ensemble, malgré nos différentes cultures militantes, nous ne nous plierons plus à ces pratiques faussement démocratiques.

Le Premier ministre Manuel Valls avait promis qu’à la suite de cette consultation, les expulsions interviendraient dès le début de l’automne. Alors que chaque semaine, à l’Assemblée nationale, un·e député·e différent·e interroge le Premier ministre quant à l’avancée du projet d’aéroport, l’enjeu pour nous est de montrer qu’en cas d’expulsion, un nombre incroyable de personnes seraient prêtes à se mobiliser pour défendre physiquement la ZAD.

Le 8 octobre 2016, une grande manifestation contre l’expulsion de la ZAD est mise sur pied, avec l’idée que tous les anti-aéroports viennent avec un bâton à la main. Ce bâton, c’est celui des marcheur·ses, des berger·es, des militant·es du Larzac, mais aussi un clin d’œil à Michel Tarin, un paysan syndicaliste et figure historique de la lutte contre l’aéroport. Avant de décéder en 2015, il avait déclaré : « Si un jour les forces de l’ordre reviennent sur la ZAD, moi je serais là face à la police avec mon bâton. » L’objectif de la manifestation du 8 octobre est donc de venir planter un bâton sur la ZAD et de « prêter serment » qu’on reviendra le déterrer pour défendre la zone en cas d’expulsion. Un geste fort de plusieurs dizaines de milliers de personnes qui ont affirmé une capacité à résister physiquement. Cette symbolique met à mal le discours du gouvernement qui communique sur l’image d’opposant·es respectables débordé·es par deux cents squatteur·euses violent·es.

Suite à cette journée des bâtons, le pouvoir a repoussé semaine après semaine l’éventuelle expulsion. C’est une période de stress et de vigilance intense pour le mouvement, avec ses discussions tactiques, les rumeurs les plus folles de CRS prêts à déferler sur la ZAD, l’organisation de la communication interne ou encore la mise sur pied de barricades pour contrôler les points d’entrée sur la zone. Manuel Valls avait promis qu’il expulserait avant la fin de l’automne, mais sa démission en décembre 2016 pour se présenter aux primaires de gauche a finalement mis à mal ses velléités d’expulsion. Avec la période électorale, le gouvernement socialiste ne peut plus prendre de risque avec ce dossier sensible.

Dès le mois de mai 2017, l’élection d’Emmanuel Macron sème le trouble dans le mouvement, dans le sens où ce projet d’aéroport a toujours été historiquement porté par les vieux caciques de gauche et de droite. Et Macron sent bien qu’il ne va pas pouvoir s’en sortir au vu des échecs de ses prédécesseurs : d’une certaine façon, lui aussi joue sa crédibilité politique avec ce délicat projet d’aéroport. Il décide ainsi de nommer une commission de médiation, et nomme Nicolas Hulot au gouvernement comme ministre de l’Environnement, plutôt anti-aéroport.

On débouche donc sur cette situation ubuesque : un an après une consultation locale considérée par le pouvoir comme légitime, le gouvernement annonce former une commission afin de réexaminer l’ensemble du dossier dès juin 2017. Cette décision consterne les pro-aéroports, car ils se retrouvent face à des médiateurs et médiatrice plutôt sceptiques face au projet de Notre-Dame-des-Landes [4. Les deux médiateurs et la médiatrice sont Anne Boquet, une ex-préfète de région, Michel Badré, membre du Conseil économique, social et environnemental (CESE) et Gérald Feldzer, un proche de Nicolas Hulot, ancien conseiller régional Europe Écologie-Les Verts en Île-de-France.]. Un comble, puisque depuis des années, les pro-aéroports sont aux commandes du projet à l’instar de Bernard Hagelsteen, le préfet qui a signé la Déclaration d’utilité publique (DUP) en 2008 ou de Nicolas Notebaert, conseiller du ministre des Transports sous le gouvernement Jospin de 2001 qui a relancé le projet – deux personnes qui ont été quelques temps plus tard embauchées comme cadres par Vinci !

Quel regard porte l’ensemble du mouvement anti-aéroport sur cette médiation ? Suite à la remise du rapport le 13 décembre dernier au gouvernement, existe-t-il un espoir que le projet soit définitivement abandonné ?

Notre-Dame-des-Landes n’est pas un conflit qui est lié à des questions d’expertises techniques et objectives, mais bien un conflit éminemment politique entre deux visions du monde : celle de la croissance et du développement économique à tout prix d’un côté, et de l’autre, celle qui considère qu’il faut arrêter cette machine de destruction du vivant pour vivre, habiter et produire autrement.

Aux yeux des occupant·es, l’objectif de cette médiation est de gommer la dimension politique du projet et de faire croire qu’une série d’expert·es neutres ont analysé l’impact sonore, environnemental et agricole de l’ancien et du nouvel aéroport, la possibilité de réaménager ou non les pistes à Nantes-Atlantique ou de ne faire qu’une piste à Notre-Dame-des-Landes. Comme si l’abandon ou la reprise du projet étaient liés à des considérations purement techniques. En même temps, si le gouvernement décide de ne pas réaliser l’aéroport, il se cachera derrière ce vernis de l’expertise pour dire que l’État ne s’est pas plié à quarante ans de résistance anti-aéroport.

Alors, évidemment il y a de l’espoir, car nous avons un ministre de l’Environnement qui est depuis longtemps opposé au projet et des médiateurs et médiatrices qui ont l’air de vouloir rouvrir sérieusement le dossier. Pour une partie du mouvement, cette expertise sert aussi à dévoiler l’arnaque de la DUP, une escroquerie technique qu’essayent de mettre à jour certains anti-aéroports depuis des années. La possibilité d’abandon du projet est donc quand même palpable, mais le point épineux dans ce dossier, c’est les occupant·es. Les médiateurs et la médiatrice préconisent en effet le « retour à l’état de droit » et l’évacuation de la ZAD « quelle que soit l’option retenue ». Position partagée par le gouvernement depuis le début de la médiation.

De notre côté, si chaque composante du mouvement a été interrogée indépendamment par la médiation sur des points précis du projet (les paysan·nes sur la destructions des terres agricoles par exemple), il a été décidé en assemblée que dès que l’on serait interrogé sur l’avenir de la ZAD, on dialoguerait de façon collective via une délégation représentant le mouvement, c’est-à-dire l’ensemble de ses composantes : l’Acipa, l’Adeca [5. Respectivement, l’Association citoyenne intercommunale des populations concernées par le projet d’aéroport de Notre-Dame-des-Landes, créée en 2000, et l’Association de défense des exploitants concernés par l’aéroport, fondée en 1973. ], Copain, les Naturalistes en lutte, les occupant·es.

Nous voulons en effet démontrer que la ZAD n’est pas un campement de squatteurs et squatteuses activistes, mais que 270 hectares de terres sont occupées et cultivées durablement, que ce soit en maraîchage, apiculture, céréales ou élevage, sans compter les projets de transformation annexes comme la meunerie, les deux boulangeries ou la conserverie. De même, les occupant·es ont mis en place un journal hebdomadaire, une bibliothèque, un studio hip-hop, une radio, des cours de danse ou d’escalade, un atelier-garage, etc. Une vie diverse avec des projets sociaux et une autonomie qui se construit au quotidien.

Par ailleurs, le mouvement prend en charge lui-même ses conflits internes, puisqu’on est dans une zone où la police ne rentre plus et où les institutions étatiques n’ont plus d’emprise. Bref, depuis cinq ans, les gens construisent en dur – on dénombre environ soixante-dix lieux de vie sur la ZAD –, et on peut aisément dire que certain·es occupant·es sont devenu·es aussi des habitant·es « historiques ».

En dépit de la diversité militante du mouvement, comment cette vision commune de l’avenir de la ZAD a été collectivement élaborée ? Comment se projeter dans le futur quand on est perpétuellement menacé·e d’expulsion ?

Les débats internes autour de l’avenir de la ZAD ont débuté dès 2014 pour éviter toute division après un éventuel abandon du projet, ou que chacun·e se retrouve à négocier ses droits seul·e dans son coin. Ce n’était pas facile, car nous partions d’angoisses en miroir. Pour les « historiques », les occupant·es ont pu apparaître comme des militant·es qui arrivaient avec de grandes ambitions révolutionnaires, qui sont opposé·es à l’élevage ou à la mécanisation, qui construisent un peu partout sur la zone. Ils se demandaient donc s’ils auraient encore leur place dans cette ZAD de demain. À l’inverse, pour nombre d’occupant·es, la victoire pouvait signifier qu’ils deviendraient de facto inutiles. Leur expulsion serait en quelque sorte synonyme d’une « normalisation » de la ZAD.

Les discussions sont parties de cette défiance mutuelle de se faire exclure par l’autre. Les échanges ont été extrêmement lents et ont abouti à une déclaration commune en six points [6. « Parce ce qu’il n’y aura pas d’aéroport – Texte dit “Les 6 points pour l’avenir de la ZAD” ». ] dont l’énoncé pourrait se résumer ainsi : au lendemain de l’abandon du projet, il faut que les « historiques » (habitant·es, locataires, propriétaires) puissent recouvrer leurs droits, mais aussi que toutes celles et ceux qui ont défendu ce territoire, qui sont venu·es occuper, puissent rester ici s’ils ou elles le désirent, et ne pas être expulsé·es.

La déclaration stipule ensuite que toutes les terres agricoles de la ZAD, notamment celles appartenant à Vinci, seront redistribuées et gérées par le mouvement de lutte. Ces terres ne doivent pas servir à l’agrandissement d’exploitations agricoles préexistantes, mais aller à de nouvelles installations de paysan·nes (conventionnelles ou hors-cadre). Cela va être un vrai combat politique, mais depuis des années, les paysan·nes de Copain ont annoncé que si le projet est abandonné, les agriculteurs et agricultrices qui ont accepté de négocier avec Vinci ne seront plus légitimes à retrouver leurs terres.

Une autre donnée importante des six points, c’est la préservation des formes d’activités, d’organisations collectives, et d’habitats qui se sont mises en place au fil des années sur la ZAD : toute cette vie qui fait la singularité de ce territoire. En effet, l’abandon du projet ne doit pas signifier la fin des expériences politiques et sociales sur la ZAD, car nombre d’opposant·es, y compris celles et ceux de l’Acipa, qui au début n’étaient centré·es que sur l’arrêt de l’aéroport, ont envie de prolonger cette aventure collective.

Nous avons vécu depuis cinq ans dans une temporalité de combat et d’urgence où l’on pouvait se faire expulser dans la semaine comme dans six mois. Mais l’an dernier, au moment où la probabilité d’expulsion était la plus forte, une « Abracadabois » – une sorte d’école du bois – s’est mise en place et s’est penchée très sérieusement sur l’entretien des forêts et des haies de la ZAD dans les cent ans à venir : « le temps des arbres ».

Nous nous sommes rendu compte qu’en tant qu’« enfants du XXIe siècle », et contrairement aux sociétés paysannes, nous ne nous posions quasiment jamais la question de l’au-delà de notre propre existence, tellement nous sommes dans l’immédiateté. Dans une zone soumise à la perpétuelle précarité et à la menace de se faire expulser sur-le-champ, nous avons alors paradoxalement redécouvert la possibilité de se projeter dans le futur, et même au-delà de nous-mêmes.

Comment cette future ZAD pourrait-elle se concrétiser ? Quels compromis implique-t-elle ?

Pour les plus ancien·nes du mouvement anti-aéroport, la perspective d’un bail emphytéotique [7. Bail de très longue durée, d’au moins dix-huit ans et d’au plus quatre-vingt dix-neuf ans.] géré par une structure collective autonome, un peu comme le modèle élaboré après la victoire de la lutte du Larzac dans les années 1980, est une idée stimulante. Mais nous allons nous retrouver à devoir asseoir la légitimité de l’avenir de la ZAD avec un gouvernement beaucoup plus hostile et réticent que celui de François Mitterrand en 1981. Quand les militant·es du Larzac ont négocié leur bail, ils avaient en face des politicien·nes dont beaucoup avait soutenu de près ou de loin le mouvement. Ce que représente aujourd’hui la ZAD de Notre-Dame-des-Landes en termes d’affront symbolique pour l’État français est ici totalement différent.

Ce qui est certain, c’est que si d’ici les jours qui viennent, le gouvernement annonce l’abandon du projet, nous entrons dans une nouvelle phase de lutte. Et on espère ne pas l’entamer seulement en tant qu’occupant·es, mais avec toute la diversité des composantes du mouvement. Nous sommes donc à un moment charnière. Soit nous allons vers une défense de la ZAD contre le démarrage des travaux, avec un niveau de désabusement et de colère jamais inégalés, soit, si c’est l’abandon, nous nous apprêtons à vivre une expérience assez inédite : celle de penser l’autogestion d’un territoire à grande échelle. Avec l’enjeu de conserver la forme la plus protectrice pour toutes celles et ceux qui habitent la ZAD, entre certain·es qui ont besoin de stabilité voire de légitimité, et d’autres qui aspirent à plus de liberté et d’autonomie.

Ce qui a fait la beauté de l’expérience de la ZAD depuis des années, c’est que des individus arrivent à produire, à vivre, à s’organiser selon des manières qui n’auraient jamais été permises ailleurs. Aujourd’hui, si tu veux faire de la charpente, de l’agriculture, organiser un concert, il te faut passer par un tel nombre de contraintes et de normes, par tellement de critères aseptisants, marchands et sécuritaires, que cela finit par t’écœurer et te décourager. Mais sur la ZAD, un tas de personnes se sont réappropriées ces activités, car tout d’un coup, il y avait la possibilité de les faire librement, collectivement et selon d’autres principes.

Si la ZAD est libérée demain, ce n’est pas pour se retrouver sous les affres de cette normalisation. La zone restera en combat. Quelles rapports de force et formes de négociation seront possibles ? Est-ce que cela va se faire sous la forme d’un bail, d’une contractualisation ? Quel temps cela va-t-il prendre ? Qu’est-ce que nous allons gagner en termes d’autonomie ? Qu’allons-nous perdre ? Parviendrons-nous à nous maintenir ensemble ? Tout cela reste une inconnue, même si nous avons tracé collectivement une ligne de principes. Et ce ne sera qu’une succession de paris à la fois excitants et périlleux. Nous savons où nous voulons aller, mais le chemin à trouver pour y parvenir ensemble, pour que ça réussisse sans perdre le sens de la ZAD en route est loin d’être gagné.

Les deux médiateurs et la médiatrice ont plaidé pour une évacuation de la ZAD, abandon du projet ou non. Alors que la « loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme » est entrée en vigueur il y a deux mois, inscrivant dans le marbre l’état d’urgence [8. À ce propos, voir « Depuis l’état d’urgence, il est devenu normal d’aller en prison pour ce qu’on pourrait faire, et non pour ce qu’on a fait ».], n’existe-t-il pas pour les « zadistes » une menace de répression policière et judiciaire de grande ampleur ?

Nous avons la chance de vivre dans un territoire où la police ne rentre pas et nous sommes dans une lutte où il existe une entente dans le mouvement pour assumer publiquement des formes d’illégalismes (comme semer des terres ou construire des hangars, ce que la préfecture interdit formellement) au sein d’une enveloppe protectrice qui nous a relativement protégé·es des affres de la répression. De nouveaux modèles répressifs autour de la lutte contre l’aéroport ont tout de même été expérimentés. La manifestation du 22 février 2014 à Nantes a été un tournant, car c’était une des premières fois où, sur la simple base d’images vidéo, on arrêtait quelques semaines plus tard dans la rue ou dans leur domicile des militant·es pour « violence sur agent dépositaire de l’autorité publique » ou « participation à un attroupement armé ».

Nous ne sommes cependant pas au même niveau que le mouvement de lutte No TAV au Val de Suse [9. À propos de la lutte No TAV en Italie, lire « Les Libres Républiques » par le collectif Mauvaise Troupe sur le site de Jef Klak.], où les militant·es croulent sous une pluie de procès et de peines de prison. Mais le rapport de force institué par le mouvement anti-aéroport et le niveau d’insolence face au pouvoir peuvent laisser imaginer un certain ressentiment chez les forces de l’ordre et l’État, désirant se venger avec des arrestations ciblées… C’est en ce sens que, pour les occupant·es, la question de l’amnistie pour tout·es est centrale dans les discussions. Les procédures judiciaires en cours, les peines de prison, les interdictions de territoire, le fichage des militant·es anti-aéroport, tout cela doit être levé avec l’abandon du projet.

Au-delà de cette question répressive, et si l’on pousse la réflexion plus loin au sujet de cette lutte, nous avons remarqué que l’État sait gérer une mobilisation de masse ou des groupes de personnes quand ils se placent uniquement dans la confrontation physique. Mais ici, le pouvoir a été dépassé par la conjonction entre un mouvement populaire et des gens prêts à mettre leur corps en jeu dans la confrontation. Cela dit beaucoup sur les possibilités politiques encore ouvertes dans nos sociétés. L’État ne sait pas gérer des individus qui osent résister physiquement tout en étant reconnus comme légitimes dans leurs actions et soutenus massivement.

Comment faire pour que le mouvement ne s’épuise pas et reste combatif ? Comment éviter que la ZAD de Notre-Dame-des-Landes ne s’enferme sur elle-même suite à un éventuel abandon du projet ?

Un élément assez nouveau pour la lutte anti-aéroport est apparu au printemps 2016 lors du mouvement contre la loi Travail. Nous nous sommes retrouvé·es dans les rues de Nantes, mais aussi à la raffinerie de Donges, un bastion du syndicalisme local. Nous avons donc durant ce mouvement rencontré des lycéen·nes, des étudiant·es, mais aussi des syndicalistes avec qui nous avons énormément échangé lors des grèves et des blocages.

À l’époque, un texte public des syndicalistes CGT de Vinci avait annoncé sans ambages : « Nous ne sommes pas des mercenaires, nous ne participerons pas à ce projet d’aéroport. Nous ne voulons pas travailler à n’importe quel prix et pour n’importe quel projet. » Cette déclaration a eu une grande résonance dans les sphères syndicalistes, car il est à contre-courant d’un certain discours productiviste de la CGT. Durant les manifestations, nous avons par ailleurs découvert plein de complices parmi les syndicalistes de Nantes Métropole, malgré le discours officiel des autorités locales selon lequel les « zadistes » étaient les grands responsables des émeutes urbaines en marge des défilés contre la loi Travail.

Une nouvelle composante au sein de la lutte anti-aéroport s’est ainsi formée : un collectif inter-syndical composé de la CGT, de Solidaires ou encore de la CNT qui s’engagent aux côtés du mouvement. Pour ces salarié·es syndiqué·es, ce projet est absurde d’un point de vue social et en termes d’emplois. Mais ce qui les intéressent aussi, c’est qu’il y a des individus qui reprennent leur vie en main sur la ZAD, c’est-à-dire qui se posent la question de comment on pourrait produire, vivre, travailler, habiter autrement. Des questions qui selon elles et eux, doivent être réinsufflées au sein des entreprises. Depuis le printemps 2016, de nombreuses sections syndicales locales voient donc la ZAD d’un bon œil, car elle propose un nouvel imaginaire en termes d’expérimentations sociales et de rapport au travail, mais aussi parce que nous sommes une lutte qui a réussi à plusieurs reprises à établir un certain rapport de force victorieux face au pouvoir.

Suite à ces rencontres, des sections syndicales sont venues sur la ZAD, pour organiser un repas à la ferme de Bellevue, ou un banquet à l’auberge des Q de plombs. Untel qui fait de la cartographie dans son travail s’est retrouvé impliqué dans le groupe Carto du mouvement. Un autre qui est bibliothécaire syndiqué, a travaillé au recensement des ouvrages de la bibliothèque du Taslu sur la ZAD.

Afin de prolonger ces alliances, un réseau de ravitaillement des luttes du Pays Nantais et nommé « les Cagettes Déter » a été mis sur pied [10. Voir zad.nadir.org/IMG/pdf/cagette_deter.pdf.]. Le but est de reprendre un peu la tradition des paysans-travailleurs de 1968 [11. En mai 1968, des paysan·nes nantais·e sont venu·es soutenir les ouvrier·es en lutte de la région en apportant des vivres au sein des usines occupées. Sous la houlette de Bernard Lambert, un paysan syndicaliste qui sera plus tard à l’origine de la Confédération paysanne, ces agriculteurs et agricultrices militant·es se définissent alors comme des paysans-travailleurs pleinement ancré·es dans la lutte des classes. ] en soutenant avec de l’alimentation produite sur la ZAD et dans les fermes du coin les luttes de la région. Par exemple, dès cet automne, suite à une grève des postier·es de Saint Herblain, nous sommes arrivé·es avec des paniers de légumes et de viande, du pain, du cidre, etc. Un ravitaillement logistique qui a servi d’outil de rencontre, puisque par la suite, des paysan·nes sont venu·es en solidarité bloquer des bureaux de poste avec leur tracteur.

Alors, évidemment, le danger existe que la ZAD devienne une sorte de territoire écolo-alternatif avec quelques projets agricoles locaux, un ghetto pour militant·es chevronné·es… et que ça se referme un peu. Mais on peut aussi faire confiance à des actions comme les Cagettes Déter ou celles qui en ce moment voient nombre d’occupant.e.s de la ZAD participer à l’occupation de l’université de Nantes pour héberger des migrant·es. Nous restons vigilant·es pour que la ZAD demeure un grenier de luttes, une zone la plus circulante et ouverte possible, pour que les liens entre occupant·es, paysan·nes, habitant·es, militant·es associatif·ves et syndicalistes perdurent.

Depuis le mouvement CPE en 2006, il n’y a pas eu de victoire politique suite à une grande lutte populaire. Et nous avons aujourd’hui besoin d’une victoire, car elle peut en permettre d’autres. D’ailleurs, le 10 février prochain, date de la fin de validité de la Déclaration d’utilité publique du projet d’aéroport, nous donnons rendez-vous sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, soit pour fêter l’abandon du projet, soit pour réaffirmer que nous sommes toujours en lutte. Des paysan·nes d’ici ont déjà mentionné l’idée, si l’on gagnait, d’organiser directement un convoi pour la lutte anti-nucléaire de Bure.

Notes

| ↩1 | Certains habitant·es « historiques » avaient mené une grève de la faim en 2012 et réussi à obtenir du gouvernement de ne pas se faire expulser tant que toutes les procédures judiciaires à l’encontre du projet ne seraient pas écoulées. |