Traduction par Raphaël Kempf et Otman El Mernissi

Cette traduction a été publiée dans la revue papier Jef Klak n°1 « Marabout »

Téléchargez le manuel en PDF

Traduction par Raphaël Kempf et Otman El Mernissi

Cette traduction a été publiée dans la revue papier Jef Klak n°1 « Marabout »

Téléchargez le manuel en PDF

Considéré comme le premier véritable super-héros, Superman apparaît en avril 1938, avec sa cape, ses bottes et son slip rouges, son « S » frappé sur un écu de poitrine jaune, et son justaucorps bleu, en couverture du mensuel Action Comics nº1 – édité par le futur DC comics. Face à un succès immédiat, le même éditeur publie un an après un autre personnage en cape et costume, mais sombre et masqué : The Bat-Man 1 The Bat-man perd son trait d’union après trois mois de publication, mais conserve souvent sa particule., qui fait la une du no 27 de Detective Comics. Si de nombreux autres super-héros apparaissent dans la foulée, Superman et Batman s’imposent comme les plus populaires et les plus emblématiques. Contrairement à la plupart de leurs congénères costumés, la publication mensuelle de leurs aventures ne connaîtra quasiment pas de pause. Ils ont créé et maintenu une véritable industrie, tout en alimentant régulièrement de nombreux autres médias de masse : feuilletons radiophoniques, cartoons, romans, serials, séries TV, jeux vidéos ou superproductions hollywoodiennes. Depuis plus de 75 ans, et alors que Batman V Superman : L’aube de la justice est sorti au cinéma ce mercredi 23 mars, c’est aussi deux visions de l’idéal américain de justice, des mesures antiterroristes ou des dispositifs de maintien de l’ordre qui se confrontent dans les sagas de ces super-héros.

Ce texte est issu du deuxième numéro de la version papier de Jef Klak, « Bout d’ficelle », paru en mai 2015 et encore disponible en librairie.

Télécharger l’article en PDF

« J’ai croisé beaucoup d’hommes. Certains étaient fringants, d’autres montaient un cheval blanc. Certains portaient même une couronne. Mais porter une cape sans avoir l’air stupide, voilà qui est intéressant. »

Lois Lane, Superman for all seasons

En septembre 2010, l’exposition « Habiter poétiquement (le monde) » marqua la réouverture du LaM de Villeneuve d’Ascq[2. LaM : « Lille Métropole Musée d’art moderne, d’art contemporain et d’art brut », situé à Villeneuve-d’Ascq. Sa collection d’art brut est une donation du musée L’Aracine.]. Rapprochant des œuvres de ses collections d’art moderne, d’art contemporain et d’art brut, elle donnait à voir les impers que portait le plasticien Willem Van Genk pour se protéger des ondes nuisibles lorsqu’il arpentait la ville, et les robes, capes et tentures cousues et brodées dans les années 1940 par une femme anonyme de l’hôpital de Bonneval pour rejoindre son époux dans la mort.

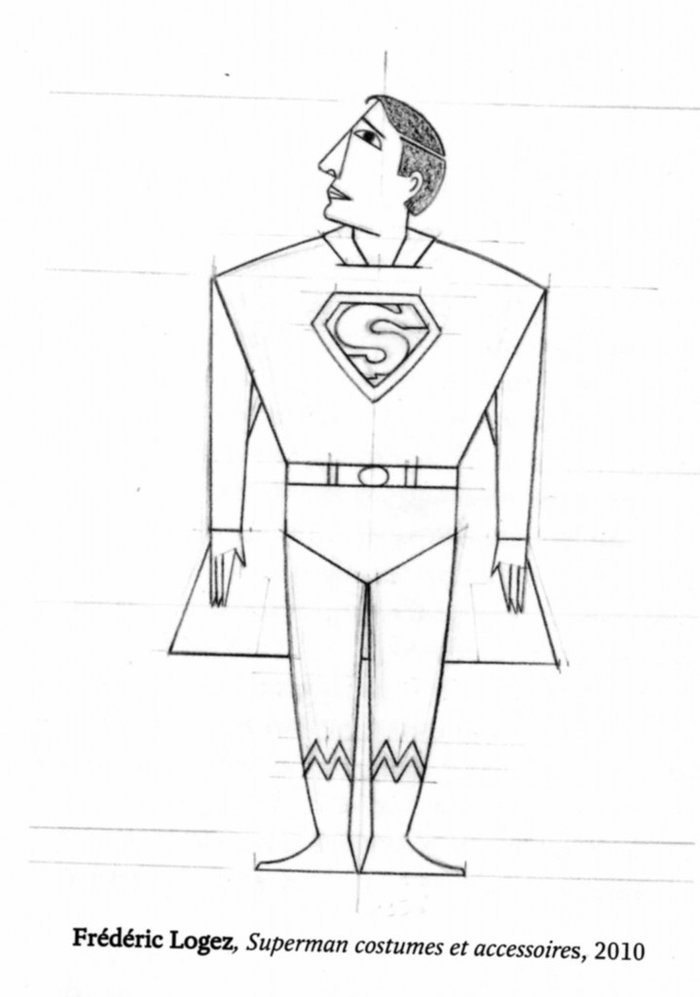

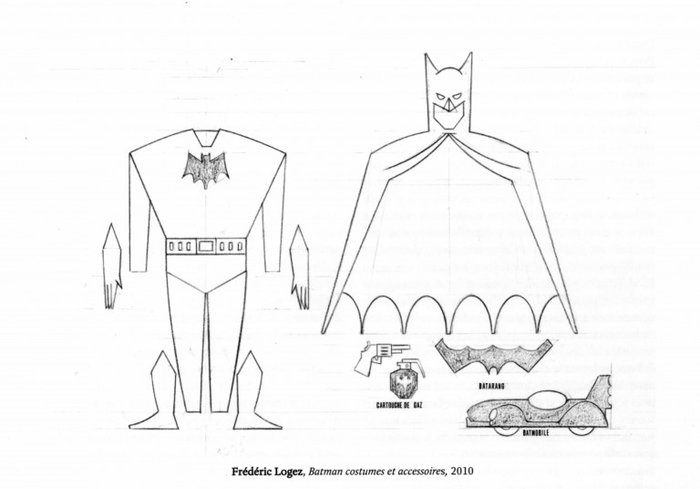

Dans le catalogue de l’exposition, un article de Frédéric Logez[3. Frédéric Logez est écrivain et dessinateur. Il a publié en 2014 La Bataille-Arras 1917, aux éditions Degeorge, très bel album de bande dessinée sur l’offensive britannique contre les lignes allemandes en Artois, qui mobilisa tunneliers néo-zélandais, soldats australiens, terreneuviens, canadiens, anglais, gallois,…] intitulé « Seconde peau » décrit fait une anatomie comparée entre ces vêtements et les costumes collants des super-héros : « Première ou seconde peau, d’origine terrestre, extraterrestre ou divine, colorée ou non, de nature physique, technologique ou surnaturelle, le super-héros hors du commun enfile toujours un costume hors du commun. […] Pour [Superman et Batman], le processus est exactement inversé. L’un est lunaire, l’autre est solaire, mais tous deux usent d’un super-costume contre les forces du Mal. L’un, Batman, vient de la rue et utilisera l’ingénierie fine et la science pour confectionner son super-costume, sa seconde peau ; l’autre, Superman, vient de l’espace et son super-costume est sa force brute, sa seule et première peau. »

Comme le cinéma, la bande dessinée naît avec la métropole moderne, et plus que tout autre genre, les comics de super-héros inventent un nouveau rapport à la ville. Ce n’est pas un hasard si la cité fictive où s’installe Superman s’appelle Métropolis, comme la ville à deux niveaux du film éponyme de Fritz Lang en 1927, vision pessimiste de l’avenir de l’homme. La Métropolis de Superman représente d’ailleurs uniquement la ville haute du film de Lang, baignée de lumière et occupée par une élite de privilégiés, alors que Gotham City[4. Gotham est un des surnoms de New York, attribué à Washington Irving, auteur américain du début du XIXe siècle. De mai 1939 à décembre 1940, Batman rend la justice dans les rues de New York. Il ne devient le protecteur de la ville fictive de Gotham City qu’en janvier 1941. Or Gotham City s’inspire tout autant de Chicago que de New York, et serait située sur la côte Nord-Est des États-Unis, dans le New Jersey, à 60 miles au nord de Métropolis.], territoire du Batman, évoque la ville basse où sont reléguées les masses laborieuses. Son architecture, ses lumières et sa météo brumeuse s’inspirent d’ailleurs de l’expressionnisme allemand, quand la ville de Superman rappelle plutôt les architectures futuristes. Deux faces de la cité moderne, environnement naturel des super-héros – lesquels créent des manières désirables de l’habiter : perché sous la lune en haut des plus hautes tours, ou survolant les gratte-ciel en plein soleil[5. L’éditeur de comics Marvel a utilisé à fond ces nouvelles manières d’habiter la ville dans les années 1960, en choisissant comme cadre des aventures de ses nouveaux personnages, non plus des cités imaginaires comme Métropolis ou Gotham, mais New York. Et nous sommes nombreux à connaître intimement la fameuse Grosse Pomme sans y être jamais allés, grâce aux acrobaties de Spiderman ou Daredevil.].

En 1933, Jerry Siegel et Joe Shuster, publiaient dans un fanzine une première version de Superman : un personnage malfaisant, ivre de pouvoir et de conquêtes, avec des pouvoirs télépathiques nés de l’expérience d’un savant fou. Cinq ans plus tard, les deux juifs new-yorkais assistent à l’arrivée de réfugiés fuyant la montée du nazisme en Europe. Face aux fantasmes de race pure et de surhommes virils aux chemises brunes et noires, Siegel et Shuster inventent un super-héros alien en costume moulant aux couleurs saturées.

Le justaucorps bleu, l’insigne et la ceinture jaune, les bottes, cape, et slip rouges de Superman s’inspirent aussi directement du costume de « L’Homme fort » des spectacles de foire. Encore une fois comme le cinéma, dont les images muettes des débuts sont commentées en direct par un bonimenteur, les comics entretiennent une filiation directe avec le cirque et les arts forains. Les super-héros jouent sur un mélange de fascination et de répulsion envers leur altérité radicale, comme les monstres de foires exhibés dans les freak shows et autres cirques Barnum au début du XXe siècle.

Les couleurs criardes de tant de costumes de super-héros s’expliquent aussi par la qualité médiocre des comics bon marchés (Detective comics valait 10 cents). Les grosses trames bavaient tellement qu’il fallait des couleurs vives pour reconnaître immédiatement les héros. Le blanc fut longtemps évité – ce qui explique peut-être que Superman ait remplacé le blanc du drapeau américain par du jaune[6. C’est pour la même raison qu’Hulk et Iron Man, qui apparurent tous deux gris et risquaient de finir imprimés en gros pâtés noirâtres, devinrent rapidement vert, et rouge et or.].

Depuis plus de 75 ans, des centaines de dessinateurs et écrivains ont pris en main les aventures de Superman, faisant évoluer son apparence dans les séries régulières, mais aussi dans de nombreuses versions alternatives ou projections futuristes[7. Les aventures de super-héros quasiment invulnérables pouvant se révéler à la longue quelque peu rébarbatives, les éditeurs ont vite publié des aventures exceptionnelles se déroulant dans le passé des personnages (les untold tales, comme les aventures de Superboy, version enfantine puis ado de Superman inventée en 1945, ou Batman : année Un qui narre les premières fois où Bruce Wayne enfile son costume de chiroptère), mais aussi des histoires présentant des versions alternatives de ces héros (les Imaginary stories, équivalents des What if de Marvel, qui mettent en scène ce qui pourrait se passer si certains détails avaient été différents, comme Superman : Red Son).]. La plupart des super-slips[8. Le terme « super-héros » est depuis 1979 une propriété de marque conjointe des deux plus gros éditeurs de comics américains : Marvel et DC. Ce sont donc les seuls à pourvoir imprimer le terme sur les couvertures de leurs magazines, ce qui oblige leurs concurrents à inventer des synonymes : ultra-héros pour Malibu, méta-humains chez Wildstorm, « Héros de la science » pour America’s Best Comics, la collection d’Alan Moore. Mais dans toutes les publications, indépendantes ou non, les super-héros sont communément désignés par des expressions ironiques se référant à leurs costumes, telles « encapés », « masques », ou même « super-slips ».] ont fini par abandonner la cape[9. Au moins depuis que Bill Dollar, super-héros d’opérette au service d’une banque, est mort abattu par des gangsters parce que sa cape était restée coincée dans un tourniquet, dans The Watchmen d’Alan Moore et Dave Gibbons, 1987.] – pas Superman. Le bleu et le rouge de son costume ont parfois changé de nuance, mais le slip est resté au-dessus du froc. La taille de l’écu s’est agrandie pour couvrir l’ensemble de la poitrine musclée. Les cheveux ont subi les effets de la mode (Ah, le « mulet » des années 1980, tempes courtes et nuque longue !), sans perdre la mèche en « S » sur le front. L’histoire de la provenance du costume et de la signification du « S » pectoral ont été révisées[10. John Byrne et George Pérez modifièrent la provenance du costume et la signification du « S » pectoral lorsqu’ils « modernisèrent » les origines de Superman en 1986 avec la mini-série Man of Steel. À l’origine, le costume et la cape ont été cousus par sa mère adoptive, et le « S » pectoral dessiné par son père adoptif en hommage à l’un de ses ancêtres, qui avait tenté de sauver des Indiens d’une épidémie : l’image est censée représenter un serpent, symbolisant la guérison. Désormais, comme dans la version cinéma de Richard Donner en 1978, le costume est une relique de la planète Krypton, dont est originaire Superman, et le « S » rouge sur fond jaune l’emblème de la dynastie El, (c’est-à-dire de la famille de Kal-El, le vrai nom de Superman), un symbole kryptonien signifiant « Espoir ». En tous cas, dans aucune version il ne s’agit vraiment d’un « S », et dans toutes, c’est l’éternelle fiancée du boy-scout en bleu, la journaliste arriviste Lois Lane, qui invente le nom de Superman à partir de ce malentendu.], mais le costume reste très proche de ses premières apparitions – contrairement à beaucoup de super-héros aux goûts plus versatiles, tels les X-men, dont l’accoutrement ne cesse de changer au gré de la mode, passant allègrement du lycra au latex ou des vêtements civils aux costumes punk, voire aux armures.

Certains dessinateurs ont réussi à livrer des images du plus puissant des Supers réellement marquantes. Ainsi Tim Sale avec son épuré Superman for all seasons, où le Grand S se fait pure ligne bleue, rouge et jaune. Ou Alex Ross et ses couvertures peintes inspirées de Norman Rockwell, mais aussi sa version de l’avenir, Kingdom come, où le passage du jaune au noir suffit à suggérer l’austère maturité de l’Homme de Demain. Sans oublier Frank Quitely avec All star Superman, dans la mise en scène d’une possible mort du Kryptonien, qui réussit à rendre crédible la double identité de Clark Kent et Superman, en opposant la puissance contenue du Grand Bleu aux postures exagérément maladroites de Kent, inspirées de la gestuelle du théâtre yiddish.

Des versions alternatives, il faut aussi retenir le savoureux Superman : Red Son où l’Homme d’Acier, s’étant à l’origine écrasé dans un kolkhoze en Ukraine au lieu d’un champ au Kansas, devient le super-héraut du communisme. Il succède à Staline, et convertit au socialisme l’ensemble des États de la Terre, à l’exception du Venezuela et des États-Unis. Ici, Superman est tout de gris et de rouge vêtu, la faucille et le marteau remplaçant le « S » sur la poitrine de son uniforme soviétique, tandis que son adversaire Batman, chapka sur les oreilles de sa cagoule, arbore « le noir de l’anarchie ».

Superman est souvent qualifié de personnage « iconique », ce qui en soit ne veut rien dire. Ou alors pour signifier qu’il est davantage une image qu’un personnage : son costume n’est pas seulement sa propre peau, il est tout entier une image animée. Une idée de l’Amérique en technicolor. L’icône est née durant la montée du nazisme en Europe, et en pleine crise économique aux États-Unis, sous la politique de « New deal » menée par le président Roosevelt. Dès la première page d’Action comics nº1, il se présente comme « champion des opprimés, la merveille physique qui a juré de vouer son existence à aider ceux dans le besoin ». Justicier progressiste, apôtre de l’individu et de l’action, sa première aventure dénonce la peine de mort, et il s’attaque aux maux de la Grande Dépression : mafia organisée, syndicats marrons, corruption politique, violence conjugale, alcoolisme, etc.

« Plus rapide qu’une balle, plus puissant qu’une locomotive, capable de sauter par-dessus des gratte-ciels d’un bond[11. Les pouvoirs de Superman sont à l’origine calqués sur ceux de John Carter, le héros d’E. R. Burroughs dans Princess of Mars (1917) et ses suites. Mars ayant une gravité moindre par rapport à la Terre, lorsque John est téléporté sur cette planète, il se retrouve doté d’une force herculéenne qui lui permet de faire des bonds gigantesques. De même Superman, qui vient de Krypton à la gravité plus élevée, ne vole pas à ses débuts, mais fait des bonds au dessus des gratte-ciels.] », il représente la modernité, tout en défendant les valeurs rurales de l’Amérique aux dépens de la ville et de ses dangers. Élevé dans la petite ville de Smallville au Kansas par un couple de vieux paysans tout droit sortis d’un film de John Ford, le bon « Supes » a grandi au biberon de leur morale manichéenne : « la Vérité, la Justice et l’idéal américain » qui devient sa devise. Mais en tant qu’alien adopté par les États-Unis, il représente surtout l’Amérique des immigrants, et revendique un humanisme multiculturel radical, sorte de politiquement correct avant l’heure.

Lors de la Seconde Guerre mondiale, Superman se fait « porte-drapeau de l’Amérique », et délaisse les problématiques sociales pour combattre les nazis et les Japonais. Dès 1940, il s’envole même en Allemagne et en Russie, pour attraper Hitler et Staline par le col et les livrer au jugement de la Société des Nations à Genève. Après-guerre, l’Homme de Demain reconstruit quelques quartiers vétustes, mais passe surtout son temps à combattre des super-vilains à sa mesure, comme Lex Luthor.

À cette époque, les aventures de super-slips ne font plus recette, et la guerre froide s’accompagne d’une autocensure paralysante. En 1954, le psychiatre Fredric Wertham accuse les comics de pousser au crime leurs jeunes lecteurs[12. La campagne de Wertham contre les comics concerne tous ceux qui représentent des scènes de crimes, qu’ils soient consacrés à des histoires de gangsters et d’affaires de meurtre (un genre très populaire à l’époque), de super-héros ou d’horreur. Il insiste notamment sur l’ambiguïté de la relation affective entre Batman et Robin, son Garçon prodige.]. Les éditeurs préfèrent anticiper sur la censure gouvernementale ou parentale, et créent eux-mêmes un label de bienséance, le Comics Code Authority, qui prohibe toute représentation de la violence, de la sexualité, de la religion, du racisme, de la drogue, des vampires, loups-garous ou zombies, et impose au Bien de triompher du Mal. Ces règles poussent les encapés à se tourner vers la science-fiction. Le Kryptonien se fait alors gendarme galactique, porte l’idéal américain dans l’espace, et protège la Terre de menaces venues de lointaines planètes, comme le robot Brainac, collectionneur de villes qu’il miniaturise dans des bouteilles.

Dans les années 1970, les super-héros reprennent pied sur Terre, et le Comics Code Authority est peu à peu abandonné. Une nouvelle génération d’auteurs, qui a grandi avec ces mythes, porte un regard plus critique sur le genre. Le boy-scout en bleu commence à se poser des questions sur sa politique et sa manière manichéenne de traiter tous les problèmes à coup de bourre-pifs. Dans un épisode de 1972, « Superman est-il nécessaire ? », les Gardiens de l’Univers – extraterrestres qui surveillent les cent milliards d’étoiles de la voie lactée – accusent Superman de contribuer au « retard culturel des terriens » par son ingérence dans leurs affaires. De retour sur Terre, il défend un jeune Mexicain en grève contre son patron. Alors que les immigrants du bidonville l’acclament et demandent son aide, il commence par la leur refuser avant d’intervenir contre un séisme, puis de reconstruire leurs maisons. Mais le doute est en lui.

Dans les années 1980, le Champion de l’Amérique a de plus en plus de mal à assumer son humanisme candide. Toujours fidèle à « l’idéal américain », il apparaît souvent comme le valet servile de la politique va-t-en guerre de Ronald Reagan, que ce soit dans ses aventures ordinaires ou dans des futurs alternatifs, comme celui imaginé par Frank Miller dans The Dark Knight returns, où s’affrontent Batman et Superman : dans un avenir où les super-héros ont été interdits à l’exception de Supes, celui-ci attaque les troupes soviétiques pour protéger les intérêts américains (qui lui répondent à coup de missile thermonucléaire, provoquant un hiver nucléaire sur Gotham), et obéit à l’ordre de Reagan d’arrêter le vieillissant Batman, mort ou vif.

Dès lors, Superman, dont les pouvoirs n’ont cessé de croître (soulevant des immeubles à ses débuts, il peut désormais porter des planètes entières sur son dos), est de plus en plus dépeint comme inhumain plutôt que surhumain. Nombre d’aventures et de parodies insistent sur la dangerosité d’une telle puissance, tout en raillant son inefficacité devant la violence du monde. Dans les années 2000, Sentry[13. The Sentry est un personnage créé par Paul Jenkins et Jae Lee dans la mini-série homonyme publiée en 2000. D’abord présenté comme un héros du passé oublié de tous, même par son créateur, Stan Lee, il fut révélé par la suite qu’il ne s’agissait que d’une stratégie marketing de Marvel Comics.], la version Superman de Marvel, a la puissance d’« un million de soleils explosant », mais souffre d’un dédoublement de personnalité. Omni-man[14. Omni-Man : parodie de Superman et père d’Invincible, super-héros et titre de la parution homonyme écrite par Robert Kirkman, dessinée par Cory Walker puis par Ryan Ottley et publiée par Image Comics.], celle d’Image comics, est un extraterrestre qui se fait passer pour Protecteur de la Terre dans le seul but de la coloniser. Quant à The Authority, parodie de la Ligue de Justice[15. The Authority est une équipe de super-héros créée par Warren Ellis pour WildStorm, parodiant la Ligue de Justice d’Amérique, équipe réunissant les plus célèbres super-slips de l’éditeur DC comics : Superman, Batman, Wonder Woman, Green Lantern, Flash…] qui réunit dans la même équipe les caricatures de Superman et Batman sous les noms d’Apollo et Midnighter (lesquels se marient et adoptent un enfant), cette série est souvent qualifiée d’anarchiste du fait de son irrévérence et de l’interventionnisme de l’équipe à un niveau mondial, ses membres n’hésitant pas à s’opposer aux États-Unis, à l’ONU ou à la France[16. Un épisode d’Action comics, daté de mars 2001, réaffirme les vieilles valeurs de Superman, en parodiant à son tour le discours anarcho-punk de la parodie. Dans cette aventure, intitulée « Qu’est-ce que la Vérité, la Justice, et l’idéal américain ont de si drôle ? », The Authority devient « l’Élite » et voici son manifeste : « Nous ne croyons pas aux Nations. Nous ne croyons pas aux traités. Ni aux frontières, aux classes ou aux programmes… Il y a d’un côté les bons, c’est-à-dire nous, et de l’autre côté les méchants, c’est-à-dire tous ceux qui traitent les autres comme de la merde pour satisfaire leurs petits besoins. Le monde nous attendait. Maintenant, il nous a. Soyez gentils ou nous raserons votre maison avec une bombe anti-connard à fragmentation. Gros bisous. » Supes finira évidemment par vaincre ces petits prétentieux et réaffirmer son rêve d’un monde de Vérité et de Justice.].

Face à cette inflation de Supers toujours plus brutaux et amoraux, le boy-Scout en bleu continue de défendre ses valeurs, mais en s’éloignant de sa nation d’adoption. Déjà dans l’adaptation cinématographique réalisée par Richard Donner en 1978, il avait commencé à promouvoir « la Vérité, la Justice et l’idéal humain », au lieu de « l’idéal américain ». Dans « L’incident » – épisode anniversaire publié dans Action comics no 900 en juin 2011 –, il va jusqu’à renoncer à la citoyenneté américaine quand des agents de la sûreté nationale lui reprochent d’avoir participé à une manifestation pacifique en Iran : « Je suis las que mes actes soient associés à la politique américaine. “La Vérité, la Justice et l’idéal américain”… Cela ne suffit plus. »

En septembre de la même année, les éditions DC décident de faire repartir à zéro les aventures de tous ses super-héros, et toutes ses publications au nº1, y compris Action comics et DC comics, dont la numérotation courrait depuis les années 1930. Ce reboot est nommé « Renaissance DC », ou « New 52 », puisque le lifting concerne alors 52 séries. Les nouvelles origines de Superman version « Renaissance » sont réécrites par Grant Morrisson, scénariste écossais qui réalise un pont entre l’Amérique de la Grande Dépression du Superman originel et celle de la crise économique des années 2010. Il renoue ainsi avec le concept fondateur : la défense des opprimés contre les élites corrompues autant que contre les savants fous, quitte à affronter les autorités.

Le jeune Superman recommence sa carrière en jean et T-shirt bleu, et seule sa cape kryptonienne raccorde avec le costume classique. Adulte, il porte un costume bleu, rouge et or, mais bien loin des collants d’avant-guerre : désormais, il s’agit d’une bio-armure kryptonienne, à la texture métallique et aux formes bodybuildées, comme dans la pesante adaptation cinématographique de Zack Znider en 2013. La référence au cirque se perd et le costume devient uniforme de combat. Fini le slip, même si une fine ceinture rouge lui dessine une sorte de tanga autour de la taille.

Bravant les impératifs techniques qui poussèrent les dessinateurs à donner des couleurs vives au costume de Superman, The Bat-man est lui aussi vêtu d’une cape et d’un slip porté au dessus de collants, mais cette fois dans des couleurs sombres, allant du gris souris au bleu nuit – à l’exception de sa bat-ceinture jaune aux sacoches pleines de gadgets. Alors que Superman se contente d’enlever ses lunettes et de changer de coiffure pour protéger son identité civile, le Batman cache son visage derrière une cagoule aux oreilles pointues. Apport essentiel à la mythologie du super-héros, le masque permet à la fois l’anonymat et la reconnaissance : il préserve l’identité secrète du super-héros, tout en donnant une visibilité à ses actions.

Si Superman s’inspire de héros de pulps et de comic strips comme Tarzan, Doc Savage ou Flash Gordon, l’homme chauve-souris tire du même fond populaire des influences plus sombres comme le célèbre The Shadow ou le Dracula des films de Tod Browning ; sans pour autant rompre avec ses origines foraines, notamment à travers le costume jaune, vert et rouge de son apprenti, Robin[17. Superman, lui, n’a pas d’apprenti costumé, mais une cousine kryptonienne, Supergirl, habillée quasiment comme lui : la jupette remplace le slip. Ainsi qu’un super-chien, Krypto, venu de la même planète et portant une cape rouge. Steaky et Comet, respectivement le super-chat et le super-cheval de Supergirl, portent eux aussi une cape et volent, tout comme le super-singe en slip Beepo. Batman s’entourera quant à lui de toute une Bat-famille amatrice de collants et cagoules à cornes : en sus d’épuiser plusieurs Robin, Batgirls, et Batwomen, il se fera également accompagner dans ses aventures d’un Bat-molosse nommé Ace, qui ne porte pas de cape mais un masque, pour ne pas qu’on le reconnaisse à partir d’une tache caractéristique sur son museau.]. Comme Superman et Batman, Robin le « jeune prodige » est d’ailleurs un orphelin, dont les parents étaient acrobates dans un cirque. Son slip à grosses mailles vertes, porté à ses débuts sans collants, est particulièrement osé.

Lors de la révision de 2011, « Renaissance DC », Batman n’adopte pas d’armure intégrale comme dans les adaptations pour le cinéma de Christopher Nolan. Il conserve sous sa cape un costume gris, désormais en nomex ignifugé, mais toujours moulant. Cependant, lui aussi abandonne le slip et les collants pour un treillis gris avec une coquille blindée protégeant ses Bat-organes reproducteurs.

Superman a souvent été comparé au président Roosevelt, tous deux prétendant lutter contre des forces hostiles, pour sortir l’Amérique de la crise et créer une société plus juste. Batman, lui, renvoie plutôt au parcours d’Edgar Hoover, qui fonda le FBI cinq ans avant la naissance du justicier masqué, et se fit le héraut de la « guerre au crime », versant policier du New Deal, censée démanteler les cartels mafieux au lendemain de l’abolition de la prohibition. Dans les années 1930, Edgar Hoover s’était fait une réputation médiatique et politique en mettant fin aux carrières de « Machine Gun » Kelly, Bonnie Parker et Klyde Barrow, John Dillinger, « Baby Face » Nelson, « Ma » Barker et Alvin Karpis – tous des bandits isolés, sans lien avec la mafia organisée en entreprises intégrées à la métropole.

Le Batman s’est quant à lui donné pour mission de venger la mort de ses parents, tués par un malfrat sur Crime Alley, en menant une lutte sans merci contre le crime. Or dès 1940, quand il prend pour partenaire le fringuant Robin et rencontre le Joker, « le Clown Prince du Crime », il devient le recours ultime contre les criminels extravagants. Véritable auxiliaire de la police (un « Bat-signal » est installé sur le toit du commissariat de Gotham en 1942), Batman mène dès lors la même politique qu’Edgar Hoover : s’attaquer aux criminels isolés ou regroupés en petites bandes, sans jamais vraiment toucher le crime organisé.

Le « plus grand détective » participe ensuite à l’effort de guerre en combattant nazis et vampires. Alors que les ventes chutent après la Seconde Guerre mondiale, il reste une des rares séries de super-héros publiées. Comme celles de Superman, ses aventures se tournent vers la science-fiction, et après l’instauration du Comics Code Authority, le ton vire à l’humour et à la dérision. En 1966, le succès de la série télé mettant en scène Batman et Robin renforce encore ce côté « second degré », et il faut attendre les années 1970 pour que le Chevalier noir revienne à des enquêtes plus sérieuses : Robin part à la faculté et Batman reprend « sa guerre au crime » en solitaire, notamment dans les aventures gothiques du jeune tandem Dennis O’Neil et Neal Adams.

En 1986, Frank Miller et David Mazzuchelli revisitent les origines du personnage dans Batman : Année Un. Ils renouent avec l’influence du roman noir par des dessins sombres et épurés, et la description minutieuse de Gotham à travers les regards croisés du Batman et du commissaire Gordon. Sans costume mais grimé, fausse cicatrice et fond de teint, le justicier échappe de peu à l’emprisonnement lors de sa première mission, et rentre en son manoir blessé. Ruminant son échec dans son fauteuil de maître, il hésite à sonner son domestique pour se faire soigner, quand une énorme chauve-souris brise la vitre de son bureau et se pose sur le buste de son père. Se rappelant la terreur qu’il avait éprouvée enfant en tombant dans une grotte pleine de ces bestioles (qui allait devenir la Batcave), il prend la décision de se déguiser en chiroptère pour insuffler cette terreur enfantine à tous les criminels.

Miller réaffirme ainsi le mythe originel de l’Homme-chauve-souris, sa doctrine politique : non pas la vengeance, mais la terreur. Pour lutter contre le crime, il ne s’agit pas d’éliminer quelques criminels par la force ; il faut inspirer en leur corps une profonde terreur. Ne pas tuer, mais frapper. Mutiler certains pour donner l’exemple à tous. Comme dans ses premières aventures, Batman n’affronte pas des bandits bariolés, mais des familles mafieuses, des flics pourris et des élites corrompues. Cela dit, dès son premier combat, ce sont bien les os de jeunes ados qu’il brise, ce qui n’est pas sans rappeler les véritables effets de toute politique sécuritaire menée sous couvert de lutte contre le terrorisme ou le crime organisé.

Alors que le costume flashy de Superman, sa « première peau », ne fait que signaler son exception, celui de Batman a dès le début une toute autre fonction symbolique : inspirer la peur. C’est dans ce sens que lors de sa création, le scénariste Bill Finger convainc le dessinateur Bob Kane de passer au gris les collants de l’Homme-chauve-souris, qu’il avait imaginé rouges, et de tracer des ovales blanc en guise d’yeux sur la cagoule à pointes. Des choix ouvrant de formidables possibilités graphiques pour les dessinateurs futurs, leur permettant d’abstraire la Créature de la Nuit dans un travail de l’ombre et de la lumière. Le plus radical dans cette voie reste sans doute Dave McKean avec son mélange de peinture, photos et collages, dans le magnifique roman graphique publié en 1989 et écrit par Grant Morrisson : Arkham Asylum.

Au fil des ans, le gris souris des dessous du Chevalier noir et le jaune de sa bat-ceinture évoluent assez peu, alors que la couleur de sa cape, sa cagoule, son slip, ses bottes et ses gants se nuancent indéfiniment, du bleu nuit au violet jusqu’au noir profond[18. Un des rares avatars vraiment coloré du Batman vient de la reprise de la série par Grant Morrisson entre 2006 et 2011. Lors de ce long run, le scénariste écossais s’ingénia à convoquer les histoires passées de l’Homme-chauve-souris comme si elles décrivaient une même biographie, multipliant les allusions aux histoires les plus extravagantes. Il exhuma par exemple une scène de 1958 : le « Batman de Zur-En-Arrh ». De ce personnage issu d’un univers alternatif, la Terre X, Morrisson fait une sorte de personnalité de rechange créée par Bruce Wayne par auto-hypnose pour se prémunir des attaques psychologiques. S’il perd la mémoire ou devient fou, l’entité prend le contrôle le temps que Bruce Wayne reprenne ses esprits. Ce qui finit par arriver : Wayne devient le Batman de Zur-En-Arrh, se confectionne un costume aux couleurs criardes, rouge, jaune, et violet, et attaque ses ennemis de manière bien plus violente que sa version grise.]. Ce sont surtout la taille de ses fausses oreilles et le dessin de chauve-souris sur sa poitrine qui sont sujettes à interprétation. Ainsi Julius Schwartz, éditeur du Batman, invente en 1964 le logo noir en forme de chauve-souris dans un cercle jaune, repris dans la série TV à succès de la fin des années 1960. L’icône, à la fois logo et écu de chevalier, s’impose plus tard à l’ensemble de la planète lors de la colossale campagne marketing pour l’adaptation cinéma de Tim Burton mise en musique par Prince en 1989.

Le Chevalier de la nuit utilise aussi régulièrement différents Bat-costumes spécifiques (aquatique, volant, ignifugé, blindé…), plus proches de l’armure que du collant. Mais contrairement aux sept dernières adaptations cinématographiques de ses exploits, où les acteurs qui l’incarnent portent des combinaisons noires aux muscles dessinés, il n’abandonne jamais vraiment les collants gris souris dans les comics, et encore moins la cape, métonymie du super-héroïsme autant que motif visuel passionnant pour tous les dessinateurs amateurs de drapés et de plis.

Au-delà de sa fonction symbolique, le casque-cagoule protège identité et crâne, et assure une liaison permanente avec le majordome-à-tout-faire Alfred. Ses lentilles blanches confèrent au Batman une vision nocturne. La cape permet de planer, et dans certaines versions de voler. Les collants deviennent peu à peu pare-balles et ignifugés. Les gants sont pourvus de trois Bat-lames et divers gadgets de rechange. Surtout, la Bat-ceinture jaune, qui ressemble à celle d’un charpentier, contient dans ses sacoches autant d’armes et d’objets insolites que le sac sans fond de Mary Poppins.

Le plus célèbre de ces gadgets est un boomerang en forme de chauve-souris, le Batarang, de divers types : tranchant, explosif, électrifié, sonique, télécommandé. Mais les sacoches contiennent davantage : Bat-grappin, Bat-griffe, Bat-bombe, Bat-gel explosif, Bat-tyrolienne, Bat-taser, Bat-filtres à airs, Bat-lanceur de bombes collantes, Bat-séquenceur cryptographique, Bat-scanner portatif, Bat-brouilleur, Bat-grenade givrante, Bat-capsules de gaz (fumigène, lacrymogène, narcotique), drogues en tous genres, médicaments et antidotes… Impossible non plus de dénombrer tous les joujoux high-tech qui encombrent la Batcave : les différentes Bat-armures, le Bat-ordinateur à émetteur holographique, le Bat-gyro (en fait un Bat-hélicoptère), le Bat-plane, la Bat-moto, les innombrables Batmobiles (62 versions entre 1941 et 1990)… D’abord équipé de simples gadgets conçus pour blesser sans tuer, Batman utilise une technologie de plus en plus sophistiquée, développant par exemple des drones de combat à oreilles de chauve-souris. Il n’est pas seulement millionnaire et ingénieux, mais dirige un conglomérat d’entreprises lui permettant d’être toujours à la pointe de l’innovation technologique, et politique[19. Selon un petit manifeste politique à la mode sur certains plateaux, À nos amis, du Comité invisible (La Fabrique), la politique révolutionnaire doit réunir les qualités du prêtre, du guerrier et du producteur. Autrement dit, articuler trois dimensions : l’esprit, la force et la richesse. L’intelligence déductive et l’imaginaire de la peur, l’entraînement intensif et la violence cathartique, la fortune et la logistique capable de financer une ingénierie high-tech : Batman mène une politique révolutionnaire.].

En 2011, le passage de Grant Morrisson comme scénariste de la série régulière du Chevalier noir, qui avait débuté en 2006, s’achève sur la création de Batman, Inc., une entreprise de sécurité internationale. À la mondialisation du crime organisé, Batman répond par la mondialisation du Batman. Après avoir orchestré la (fausse) mort de Bruce Wayne et sa succession dans le costume gris souris par Dick Grayson (le premier Robin), Grant Morrisson fait revenir l’original[20. Dans la série « Le retour de Bruce Wayne », Batman, que tout le monde croit mort, mais qui a en fait été projeté dans le temps, traverse les siècles de la préhistoire jusqu’à nos jours, en passant par les époques de la piraterie, de la chasse aux sorcières, du western et de la prohibition.

Grant Morrisson affine le mythe du costume du Batman : il le fait remonter à la préhistoire, où Bruce Wayne endosse une peau de chauve-souris géante, qui deviendra une relique sacrée veillée par une tribu vivant dans la grotte qui abritera la Batcave des siècles plus tard.], mais dans un autre rôle que celui de Protecteur de Gotham. Bruce Wayne décide de laisser cette fonction et son uniforme à son ancienne pupille, Robin, et d’endosser un nouveau costume, sans slip, afin de se consacrer à l’international à travers Batman Inc., nouvelle filiale de Wayne Entreprise.

Il recrute donc à travers la planète de nombreux super-héros et leur fournit logo chauve-souris et logistique. Il engage ainsi toute la Bat-family recomposée : Robin, Red Robin, Batgirl, Batwoman, Batwing, Huntress, Oracle, James Gordon, et parcourt le monde pour disposer d’agents dans chaque pays : Frère Chiroptère et Corbeau rouge (réserves indiennes), M. Inconnu (Japon), Black Bat (Hong Kong), Wingman (Mtamba, Afrique), Dark Ranger (Australie), El Gaucho (Argentine), Le Chevalier et l’Écuyer (GB), Nightrunner (Seine-St-Denis)[21. Nightrunner, lourdement traduit en « Parkoureur » est un super-héros français créé par le scénariste anglais David Hine et le dessinateur Tom Lyle en décembre 2010, et recruté pour Batman, Inc. en France. Son identité secrète est Bilal Asselah, jeune français d’origine algérienne et de confession musulmane, habitant Clichy-sous-Bois et adepte du Parkour (discipline sportive de déplacements dans l’espace urbain). Son frère est mort tué par la police au cours de violentes émeutes, et il n’aura alors de cesse de protéger les siens de la police… et la police des émeutiers. Ses premières apparitions dans les comics déclenchèrent une vive polémique chez les conservateurs américains qui n’apprécient pas qu’un musulman représente Batman. Malgré quelques apparitions furtives dans Batman, Inc., son histoire n’a toujours pas été publiée en France.]. Son principal critère de recrutement : des héros qui n’utilisent pas d’arme à feu et ne passent jamais la ligne éthique qu’il s’est fixée – ne pas tuer. À terme, le but est de développer des drones domestiques avec fonction de gardes du corps, bon marché : « Un Batman dans chaque maison. »

Le Vigilant en noir n’a pas toujours refusé les armes à feu. Dans ses premières aventures, il menace de mort les criminels, porte parfois un flingue, et ses adversaires meurent souvent au combat (mais toujours par accident). Fin 1941, craignant les associations de parents, le directeur de publication de DC décide que Batman ne doit plus jamais utiliser d’arme. Ceci est annoncé clairement dans le quatrième numéro du magazine Batman : « Batman ne tue jamais ni ne porte d’arme à feu ». Bob Kane et Bill Finger obtempèrent, et l’adversaire qu’affronte Bats pour la première fois dans ce numéro, le Joker, survit, et reviendra encore et encore.

Comme le New Deal de Roosevelt et la politique sécuritaire d’Edgar Hoover, Superman et Batman s’opposent moins qu’ils ne se complètent. Indépendamment de la sensibilité des auteurs qui les animent, ils incarnent chacun à leur manière l’éthique individualiste de l’Amérique, l’un en technicolor, l’autre en noir et blanc, ainsi qu’une politique d’exemplarité. Le Grand Bleu avec ses grosses valeurs cherche à donner l’exemple à tous les humains, à inspirer les futurs défenseurs du Bien. Le Justicier de la nuit veut insuffler l’effroi aux suppôts du Mal. Deux faces de la même morale manichéenne, deux instances complémentaires de jugement et de maintien de l’ordre social.

L’alien devenu Champion bariolé de l’Amérique incarne depuis sa création un universalisme candide, politiquement aussi correct qu’inoffensif. Ce qui ne l’empêche jamais d’agir en super-flic : Superman s’oppose à la peine de mort, mais ne rechigne pas à condamner régulièrement ses ennemis à l’enfermement à perpétuité dans une « dimension de poche » : la « Zone fantôme ».

Le Batman a, quant à lui, « inventé » la doctrine de la police moderne : ne plus tant entretenir une image de respectabilité, de proximité avec la population comme Superman ou le gendarme de Saint-Tropez, mais s’imposer par la peur dans la rue. Terroriser pour dissuader. Mutiler pour faire exemple. Certes, les pratiques de la police américaine, par l’usage banal de l’assassinat par arme à feu, semblent démentir cette politique de cruauté raisonnée. Dans les faits, le développement d’armes dites « non létales » n’a diminué nulle part le nombre de gens tués par la police, ni le recours aux armes à feu. Il ne fait que banaliser et raffiner les « violences légitimes » exercées par la police. En France, le récent meurtre de Rémi Fraisse à la grenade, après tant d’éborgnés au flashball dans les rues et les manifestations, nous le rappelle brutalement[22. La brutalité assumée du Batman (comme celle de la police) n’a cependant rien à voir avec le fascisme comme on l’y réduit trop souvent. Elle est profondément liée à la démocratie et à la république. Le Justicier masqué est celui qui suspend la loi pour la défendre, la « force obscure » de la démocratie. Comme le dictateur que convoquaient les citoyens romains pour sauver la république menacée (référence explicite dans le film The Dark Knight rises).].

Aucune police au monde ne s’est mise à se vêtir de collants aux couleurs primaires. L’équipement et les vêtements des forces de l’ordre, de plus en plus conçus pour l’activité physique sinon militaire, se rapprochent davantage de ceux de Batman, et plus précisément des versions cinéma de la trilogie réalisée Christopher Nolan. Les costumes des SWAT américains sont tissés des mêmes matières que les costumes du Batman de Nolan : Nomex résistant aux flammes et Kevlar pare-balles[23. Le site internet <moneysupermarket.com> a calculé le prix de la combinaison et des accessoires de Batman dans The Dark Knight rises. Devenir Batman coûterait 562 millions d’euros, construction du manoir Wayne comprise. Le costume coûterait 870 000 euros, dont la quasi-totalité pour son masque, qui vaut à lui seul 820 000 euros. Le bustier pare-balles en Kevlar vaudrait 2 500 euros, plus 950 euros de renforts en carbone ainsi qu’une coquille à 850 euros pour protéger le système reproducteur de l’Homme-chauve-souris. La cape infroissable : 32 000 euros. Pour les gadgets, 133 000 euros, l’équipement le plus cher étant le pistolet lance-grappin à 41 000 euros. Vu l’évolution du budget de l’État, même avec le développement de la politique sécuritaire, l’équipement de la police française n’est cependant pas prêt de suivre. C’est déjà ça.].

Heureusement, ce n’est sans doute pas la niaiserie du discours de Superman et le délire sécuritaire de Batman qui marquent le plus les imaginaires collectifs depuis plus de 75 ans. Comme les western, les histoires mythiques de super-héros sont en définitive moins des apologies du « vigilantisme » que des réflexions sur la puissance, la loi et la société. Ainsi, à côté des réquisitoires pour l’autodéfense de Frank Miller, d’autres auteurs, comme Alan Moore et son fameux Killing Joke, interrogent la violence abusive et la folie obsessionnelle de Batman, qui le rapprochent tant de ses vilains ennemis. Cette approche récurrente, au cœur de la trilogie Nolan, rappelle que l’action du premier super-héros de Gotham a entraîné l’apparition de super-criminels d’un degré de violence qui n’existait pas avant lui. La violence de la rue dépend directement du niveau de la « violence légitime », dans les comics celle des super-héros, en réalité celle de l’État.

Mais au-delà des interprétations contradictoires des mêmes mythes, la force politique de ces historiettes tient aussi simplement dans la puissance des images d’envol au dessus des gratte-ciels et de plongées dans les ruelles obscures, la force de l’ombre et de l’invisibilité, l’impertinence du slip et de la couleur.

La dernière adaptation cinématographique de Batman, The Dark Knight rises, qui clôt la trilogie réalisée par Christopher Nolan, a été à la fois taxée de pro-démocrate par les Républicains, et de pro-républicaine par les Démocrates. Les Républicains considèrent que le super-méchant Bane fait référence à Bain Capital, le fonds d’investissement dirigé par leur candidat à la présidentielle, Mitt Romney. The Guardian (17 juillet 2012) estime que le film contient au contraire une « vision audacieusement capitaliste, radicalement conservatrice, et justicière qui propose de façon sérieuse, frémissante, que les souhaits des riches soient défendus dès lors qu’ils œuvrent pour le Bien. ».

En tous cas, quand le super-terroriste Bane, hybride entre un géant russe et un arabe voilé (toutes les peurs de l’Amérique condensées) commence par attaquer la Bourse pour la pirater, avant de proclamer (sous la menace d’une arme nucléaire) « rendre Gotham au peuple », difficile de ne pas voir une charge contre le mouvement Occupy Wall Street. Surtout en regard de l’insurrection qui vient ensuite, où les 99% vont allègrement expulser les riches de leurs manoirs, leur arracher leurs colliers de perles, et acclamer les Tribunaux populaires parodiant la Terreur qui suivit la Révolution française. Or même au cœur de ce chaos, Batman refuse jusqu’au bout les armes à feu. C’est sans doute une raison pour laquelle les Républicains américains, si liés aux lobbies des marchands d’armes, ne sauraient s’y reconnaître.

« The Dark Knight Rises n’est pas politique », affirme Christopher Nolan dans Rolling Stones magazine en juillet 2012. Comme la plupart des productions hollywoodiennes et des comics américains, le film est conçu pour que tous les publics s’y retrouvent, au moins partiellement. La satire d’Occupy Wall Street pour les Républicains, le discours de classe de Sélina Kyle (Catwoman, même si son nom de scène nocturne n’est jamais évoqué) pour les spectateurs marxistes, et la jouissance cathartique des scènes de destruction de la métropole participent de cette identification largement partagée. Il n’empêche, Nolan a beau jeu de proclamer ne pas délivrer de message particulier, son apologie de l’alliance des bons capitaliste et de la brave police, couplée à son mépris de classe pour ces 99% si facilement manipulables par le moindre fanatique, est franchement nauséabonde.

Histoire de la pacification, par Guillaume Trouillard pour Jef Klak.

Notes

| ↩1 | The Bat-man perd son trait d’union après trois mois de publication, mais conserve souvent sa particule. |

Traduction par Émilien Bernard

Ce texte du journaliste irakien Ghaith Abdul-Ahad, connu notamment pour ses reportages sur Al Qaeda, a été publié le 8 octobre 2015 dans la London Review of Books, sous le titre « Some tips for the long-distance traveler ». Il y raconte le trajet « ordinaire » des migrant-e-s, comme lui, venu-e-s d’Irak, de Syrie, d’Érythrée ou d’ailleurs, passant par la Turquie ou la Grèce, en route vers l’Europe du Nord. Autant de voyages que d’existences, avec leurs étapes singulières, leurs espoirs trahis et leurs rencontres anodines ou presque.

Un ami kurde résidant à Souleymaniye, au Nord de l’Irak, a récemment posté sur sa page Facebook la reproduction d’un schéma tracé à la main. Orné de petites flèches, de silhouettes humaines en bâtons, de dessins de trains et de bateaux, il détaille la manière de se rendre de l’Est de la Turquie à la frontière allemande en vingt étapes.

Une fois que vous avez effectué le trajet d’environ 1 600 kilomètres jusqu’à l’ouest de la Turquie, le voyage tel que représenté sur le dessin commence réellement, avec un taxi qui vous mène d’Izmir à la côte. Une flèche indique la prochaine étape : un bateau allant de la mer Égée à « une île grecque ». Cela vous coûte entre 950 et 1 200 euros. Un autre bateau vous conduit ensuite jusqu’à Athènes. Puis c’est à bord d’un train ressemblant à une chenille mutilée que vous vous rendez à Thessalonique. La marche, des bus et deux autres trains aux allures de chenille vous font traverser la Macédoine jusqu’à Skopje, puis la Serbie jusqu’à Belgrade. Une silhouette en bâton traverse ensuite à pied la frontière de la Hongrie, près de la ville de Szeged. Vient enfin le trajet jusqu’à Budapest en taxi, et un autre taxi à travers toute l’Autriche. En bas du schéma, une petite silhouette-bâton bondit en agitant un drapeau. Arrivée en Allemagne, elle salue Munich. Son périple de quasiment 5 000 kilomètres lui a pris environ trois semaines, pour un coût total de 2 400 dollars.

La question de la migration est au centre de quasiment toutes les conversations dans les cafés de Bagdad et Damas – de même que dans ceux des petites et grandes villes de Syrie, d’Irak et des environs. Ces débats se focalisent notamment sur les avantages et inconvénients des pays en matière d’aides sociales accordées aux migrants. Tout le monde se tient au courant des trajets les plus adaptés du moment. Dès qu’il y a de nouvelles informations et conseils de route, ils se répandent sur les réseaux sociaux – Viber, WhatsApp et Facebook. Ces temps-ci, un peu plus de 2 000 dollars et un smartphone suffisent à atteindre l’Europe. La situation diffère donc largement de celle qui avait cours à la fin des années 1990, notamment en Irak, quand les sanctions de l’ONU combinées à la dictature de Saddam empêchaient d’envisager l’exil, la survie quotidienne dépendant d’allocations du gouvernement et de maigres salaires étatiques. Très rares étaient ceux disposant d’une somme d’argent suffisante pour rejoindre l’Europe. Des dizaines de milliers de personnes quittèrent l’Irak, mais la plupart atterrirent dans la morne Amman, en Jordanie. Si beaucoup de gens parmi mes proches voulaient partir, la plupart ne purent le faire – par manque de moyens, de volonté ou simplement de chance.

Je fus l’un de ceux qui n’y parvinrent pas. J’avais passé un diplôme d’architecture et rêvais de continuer mes études à Vienne ou Beyrouth. Ou bien d’au moins décrocher un job alimentaire à Amman ou Dubaï. J’étais déserteur et n’avais donc aucun espoir d’obtenir un passeport. Ma seule solution pour quitter l’Irak était de me procurer des faux documents ou de trouver un passeur. J’ai essayé pendant trois ans, dépensant environ 3 000 dollars – une fortune, alors – donnés à un passeur. On m’a menti, trahi, et j’ai perdu tout l’argent que j’avais emprunté. Pendant neuf mois, j’ai vécu avec mes bagages bouclés, prêt à décamper. Chaque nuit, j’appelais le passeur, qui continuait à me mentir et à me dire que le jour d’après serait le bon. Finalement, j’ai abandonné, rangé mes affaires, et j’ai attendu pendant cinq autres années.

Pendant des décennies, le chemin qui menait hors de la guerre, de la destruction et de la pauvreté pour aboutir à une existence européenne sécurisée était un secret jalousement gardé : la propriété des passeurs et des mafias qui contrôlaient les routes et avaient le monopole du savoir nécessaire. Ils conduisaient leurs affaires illicites dans les cafés miteux des ruelles d’Aksaray, à Istanbul. Les migrants qui avaient eu la chance d’atteindre la Grèce pouvaient aussi les croiser dans le quartier d’Omonia, à Athènes. Ceux qui étaient parvenus jusque là étaient baladés d’un réseau à un autre. De nouveau, on leur mentait, on les manipulait. Après tout, ils n’avaient pas d’autre choix que de tendre leur argent en échange d’une promesse et d’un espoir.

Il y a toujours eu une poignée de migrants optant pour la mer Égée, mais jusqu’ici, cette route était peu empruntée. Non pas en raison d’eaux dangereuses ou de bateaux peu fiables, mais parce que la police grecque avait la réputation d’être brutale et parce qu’il était très compliqué d’obtenir l’asile à Athènes. Cette année, tout a changé. La poignée s’est transformée en marée quand le nouveau gouvernement Syriza a réécrit les règles. « Jusqu’alors, notre politique avait été de repousser les bateaux même si nous mettions des vies en danger », m’a confié un homme travaillant dans l’administration des gardes-côtes de Lesbos. « Avec ce nouveau gouvernement, c’est plutôt : “Laissez-les venir, et aidez-les s’ils en ont besoin.” » La Turquie fermant elle aussi les yeux sur le passage de migrants, les vieux réseaux de passeurs et les frontières de l’Europe ont plié sous la pression de dizaines de milliers de personnes. Les Syriens qui auparavant étaient déplacés au sein de la Jordanie, du Liban et de la Turquie ont été rejoints par des Irakiens – pour la plupart de jeunes Sunnites fuyant l’État islamique et les milices chiites –, ainsi que par un petit nombre d’Afghans, d’Érythréens et de Pakistanais, lesquels fuyaient leurs propres conflits. Tous étaient en quête de nouvelles routes, guidés par l’espoir de vies meilleures.

Les techniques de mobilisation utilisées au cours des révolutions arabes, rassemblant des milliers de manifestants en un lieu donné, sont désormais utilisées pour organiser ces nouvelles vagues de migration. Cet exode n’est plus seulement composé des plus misérables et piétinés – même si beaucoup le sont encore. C’est devenu un pèlerinage où prédominent les classes jeunes, éduquées et moyennes. La disparition des frontières européennes a provoqué l’ire de deux groupes de personnes, luttant pour restaurer l’ordre ancien : les passeurs et les dirigeants de l’Union européenne.

* *

*

À l’aube sur l’île de Lesbos, un petit homme aux cheveux gris gare sa moto sous un pin et s’assoit sur le rivage d’une plage de galets recouverte de gilets de sauvetage abandonnés – oranges, rouges et bleus. Des carcasses d’embarcations en caoutchouc gisent dans les environs. À l’horizon, de l’autre côté du détroit, les montagnes turques sont ternes : la journée s’annonce couverte. L’homme vient tous les jours sur la plage. Il prend place et attend que les migrants arrivent. De temps en temps, il scanne l’horizon avec une paire de vieilles jumelles militaires pendues à son cou. Deux de ses amis boivent du café sur une table qu’ils ont installée un peu en retrait. Ce sont tous des pêcheurs, à l’origine. Comme beaucoup d’autres sur l’île, ils se sont transformés en charognards, dépouillant les moteurs des embarcations. La loi de la mer stipule que vous pouvez conserver ce qu’elle rejette.

« Parfois, ils leur refilent de mauvais moteurs chinois », explique l’homme, désappointé. Non pas qu’il s’inquiète pour la sécurité des migrants, mais la valeur à la revente de ces trouvailles est moindre. Pour ces trois hommes, les migrants sont des « pouilleux dégoûtants » venus de « l’autre côté », mais appâtés par un bon moteur hors-bord à 200 euros, ils seront ravis de former une sorte de comité d’accueil pour les nouveaux arrivants. Dans le sillage de ces exodes à répétition fleurissent en effet divers business. À Karaköy, vieille zone portuaire d’Istanbul, des échoppes en plein air qui jusqu’à récemment vivaient de la vente de quelques cannes à pêches se refont soudain une santé économique pétaradante en se livrant au trafic de gilets de sauvetage et de moteurs pour petits canots.

Alors que le soleil grimpe dans le ciel, quatre points apparaissent à l’horizon, en provenance de la côte turque. Ils sont disposés à intervalles réguliers et l’opération semble conduite avec une rigueur presque militaire. Les points finissent par se transformer en bateaux. Trois d’entre eux cinglent vers l’est, tandis que le dernier prend en droite ligne la direction du rivage où les trois pêcheurs sont positionnés. Même un seul moteur, ce n’est pas à négliger. La matinée vient seulement de commencer. Qui sait combien d’autres vont atterrir ici avant la fin de la journée ? Une heure plus tard le bateau semble ne pas avoir bougé. « Quelque chose déconne », dit l’homme à ses amis. Grâce à ses jumelles, il peut détecter des points bleus et rouges, ainsi que des bras désespérément agités. « Le moteur est foutu », lâche-t-il.

Les trois hommes sautent sur la moto et décampent en direction des bateaux qui ont mis le cap sur l’est. Le temps qu’ils y parviennent, une longue file de personnes – hommes ployant sous leurs sacs à dos, femmes portant et traînant des enfants – a escaladé les falaises et fait son entrée dans un village en surplomb. Ils sont une centaine, voire un peu plus – la cargaison de trois bateaux. Le quatrième est pour sa part escorté jusqu’au rivage par les gardes-côtes grecs. Les hommes, femmes et enfants remplissent les rues du village, prenant pied sur les trottoirs, se reposant dans l’herbe, détonant dans le paysage. Finalement, ils rassemblent leurs possessions et commencent à marcher vers Mytilène, principale ville de Lesbos, où les migrants doivent s’enregistrer avant d’être conduits à Athènes.

La longue marche vers l’Europe a commencé. La caravane est un véritable patchwork ethnique – Afghans, Arabes, Kurdes. Tous progressent le long de la piste. La disposition des groupes évolue, selon que certains décident de se reposer, ou bien au contraire de repartir. Par moments, les marcheurs s’étalent sur un kilomètre. À d’autres, ils avancent de front, regroupés, intimidant alors les touristes et les locaux.

En chemin, ils croisent un autre groupe de marcheurs, voyageant dans la direction opposée. Arrivant de la ville et se dirigeant vers la nature sauvage, ce groupe est composé de retraités européens – allemands et britanniques. Eux sont vêtus de vêtements de randonnée clinquants, de grosses chaussures et de t-shirts. Ils ont l’air anxieux. En face viennent les migrants, en route pour la ville, nombre d’entre eux quittant leur pays pour la première fois. Ils sont exténués suite à la longue traversée, mais également de bonne humeur. Ils évoquent leurs plans pour les jours à venir et n’ont pas le temps d’admirer le panorama. « Si j’étais un touriste, ç’aurait été un endroit parfait à visiter », lâche un homme qui voyage avec sa fille, alors qu’ils traversent un autre village pittoresque, entouré de champs de cerisiers. « Peut-être qu’un jour nous reviendrons avec ton frère et ta sœur. »

Il s’appelle Khaled. Il a des yeux tristes et ses cheveux trop tôt blanchis sont coupés courts. Il ne semble pas très rassuré concernant ce voyage et n’arrête pas de demander à sa fille si elle tient le coup. Cette dernière doit avoir 12 ans. Si elle répond rarement, elle ne semble pas aussi perdue que lui. Elle se contente juste d’avancer. Tous deux se sont joints à un groupe de Syriens, mais ils ne s’assoient pas avec eux et marchent quelques pas en retrait. Il explique qu’ils souhaitent rallier le Danemark, où vit son beau-frère. Il parle avec un accent irakien marqué, mais dit venir d’Al Mayadin, bourgade syrienne proche de la frontière irakienne. Lui et sa famille ont fui après que l’État islamique a pris le contrôle de sa ville natale plus tôt dans l’année, mais il est mal à l’aise quand il s’agit d’évoquer la situation là-bas. Sa femme, son fils et une autre fille sont toujours en Turquie.

Il est interdit de transporter les « illégaux » sur les îles grecques. Bus et taxis leur sont également interdits. Tout local les transportant est passible d’une amende. Ils doivent donc marcher quarante kilomètres pour rejoindre les centres d’enregistrement. Quand une Grecque, grande et blonde, s’arrête pour proposer de transporter Khaled et sa fille, il jette un œil penaud sur le groupe de Syriens et déclare : « On est arrivés ensemble, ce serait une honte de les abandonner. Nous continuons avec eux. » Après une nouvelle heure à progresser sous le soleil, la jeune fille semble encore plus fatiguée, si bien qu’il finit par accepter quand la femme grecque réitère sa proposition. Dans la voiture, il se montre plus volubile. Il demande à sa fille de sortir son Kindle, ce qu’elle fait avant de montrer à la femme quelques images du reste de la famille.

La police contrôle les entrées du port de Mytilène. L’après-midi commence et des centaines de migrants font la queue. Beaucoup sont là depuis la nuit précédente. Ceux qui ont débarqué ce matin avec Khaled n’arriveront pas avant la tombée du soleil. Les autres s’organisent. Ici, un Libyen et ses cinq enfants ont construit une maison entre deux voitures. Deux douzaines de Somaliens et d’Afghans sont installés près de l’eau. Chaque personne doit d’abord être enregistrée avant d’être convoyée dans un terrain de jeu désaffecté, où commence l’attente du transfert à Athènes.

La femme grecque fend la foule pour se frayer un passage jusqu’au barrage policier. Elle revient quelques minutes plus tard pour emmener Khaled et sa fille à l’intérieur, où une docteure de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), organisme affilié à l’ONU, inspecte l’enfant. Italienne d’une cinquantaine d’années, la soignante est habituée aux situations de crise, mais quelque chose dans la manière dont le père agrippe la main de sa fille la fait fondre en larmes. Elle demande le passeport du père, afin qu’elle puisse activer la procédure. Il se fige, avant de déclarer qu’ils n’ont pas de passeports.

« Vous êtes syrien, c’est bien ça ? »

« Oui. »

« Dans ce cas, ça ne prendra pas longtemps. »

La Grecque leur serre la main et les laisse à l’intérieur.

Peu après, Khaled ressort de nouveau et lui fait signe.

« Je suis désolé », lâche-t-il.

« Que s’est-il passé ? »

« Je vous ai menti. Je suis irakien, pas syrien. Ma fille m’a dit que c’était une mauvaise chose de mentir aux gens qui nous aident. J’étais terrifié. Nous sommes chiites, et les Syriens avec qui on voyageait étaient tous sunnites. Je suis désolé. »

Le mensonge du père est pourtant on ne peut plus logique. Les bagarres entre groupes ethniques différents ne sont pas rares. Et il y a une autre raison : les Syriens ont droit à un traitement préférentiel en de nombreux endroits. En Grèce, par exemple, ils peuvent rester plus longtemps dans le pays après avoir reçu leurs papiers – quatre mois, contre un mois pour un Afghan.

La femme blonde qui les a transportés appartient à un petit groupe de gens travaillant à contourner la bureaucratie européenne. Ils se rencontrent dans une pièce située au rez-de-chaussée d’un bâtiment en construction, dans un village des environs de Mytilène. Parmi eux, il y a une fleuriste dépensant son salaire en essence pour transporter femmes et enfants le long des collines jusqu’à la ville ; deux docteurs s’étant portés volontaires pour traiter les nouveaux arrivants le matin sur les plages et les transporter secrètement à Mytilène la nuit ; un fonctionnaire des gardes-côtes travaillant la journée au principal centre d’accueil. Le soir venu, quand il ne joue pas au volley mais quitte sa maison pour aider les migrants. Le leader du collectif est un prêtre imposant, doté d’une barbe blanche lui arrivant à la poitrine. Le Père Papastratis se déplace en traînant une bouteille d’oxygène et des tubes sortent de ses narines. Il a 58 ans mais en paraît 70. Ses poumons sont en piètre état et il a déjà eu deux attaques. Quand son fils n’est pas dans les environs, il en profite pour fumer une cigarette.

Bien avant que certains habitants de Budapest et Vienne ne commencent à faire des dons de nourriture et d’habits aux réfugiés, et tandis que les autorités locales cherchaient encore comment réagir, ce groupe de six faisait tourner un centre d’accueil non officiel, procurant de la nourriture, un toit et une assistance médicale aux nouveaux arrivants. La fleuriste m’explique que beaucoup d’habitants de l’île sont des descendants de réfugiés chassés de Turquie des décennies plus tôt. Elle me raconte ceci alors qu’elle est au volant de sa Renault et descend la route des collines en compagnie d’une autre famille. Sur le siège arrière, une mère ferme les yeux et s’endort, un enfant sur les genoux. À ses côtés, trois autres enfants, de 9 à 14 ans. Elle les conduit au centre d’accueil du Père Papastratis. Là, un homme décharge une voiture remplie de marmites, d’une cuisinière et de sacs de pâtes. Il installe une cuisine mobile tandis que la pièce se remplit. Costas est un anarchiste qui a nourri les sans-abris d’Athènes pendant deux ans. Drôle d’attelage : un anarchiste et un prêtre orthodoxe…

Contrairement au bâtiment du Père Papastratis, le centre d’accueil géré par le gouvernement sur le terrain de jeu abandonné est un endroit horrible. Il y a des ordures partout. Des bagarres éclatent entre Syriens, Afghans et Somaliens. Deux Érythréennes se plaignent de harcèlement sexuel. Le fonctionnaire des garde-côtes – par ailleurs fils aîné du prêtre – se tient au milieu d’une foule multipliant les demandes. Une famille syrienne dont la mère souffre du cancer, deux Afghans se plaignant du fait que des Syriens ne les laissent pas recharger leurs téléphones, une femme afghane expliquant que son enfant a besoin de médicaments contre la diarrhée… Tout le monde veut savoir quand il sera possible de quitter l’île. « Pourquoi est-ce que vous nous traitez comme ça ? », demande quelqu’un. « Qu’est-ce que je peux faire ? », m’explique l’homme plus tard. « Ils veulent que je sois leur mère, leur ami, leur psychologue, et je suis juste un garde-côte. C’est de la folie. Que l’Union européenne aille se faire foutre. »

* *

*

S’ils s’en tiennent à la route tracée par le schéma, la plupart des migrants s’arrêteront brièvement à Athènes, puis continueront leur voyage via Thessalonique. Là, ils feront six heures de marche entre la gare et la frontière macédonienne. Sur la route, à côté d’une station-service déserte (l’essence est moins chère de l’autre côté de la frontière), se trouve un motel. On peut s’y reposer, acheter des provisions et recharger les téléphones. Il est probable que les deux étages du bâtiment aient été par le passé aussi désertés que la station-service, mais c’est désormais un véritable caravansérail des temps modernes. Le hall déborde de piles de boîtes de conserve, de paires de baskets, de sacs à dos et de bouteilles d’eau, le tout à des prix prohibitifs. Deux vieux Grecs servent à la louche un plat de haricots et de riz – 10 euros l’assiette. Le moindre recoin est occupé – pas une chaise ni une table de libre. Un groupe de Syriens papote en fumant. À côté d’eux, une pleine table d’Érythréens boit de la bière en silence. Le patron du motel arpente les lieux en hurlant ses ordres d’une voix rageuse, se comportant comme s’il gérait un établissement haut-de-gamme, envahi non pas par des clients mais par de la vermine. Le business est si juteux que dans le voisinage les tavernes et lieux disposant de chambres à louer affichent tous des pancartes rédigées en arabe, dans l’espoir d’attirer une partie de la nouvelle clientèle. La plupart des migrants ont de l’argent à dépenser et font peu attention aux prix. Ils sont venus avec quelques milliers d’euros, du cash provenant de la vente de leur maison et de leur voiture. Se voir facturer cinq euros pour une canette de Coca leur semble une exploitation triviale comparée au millier d’euros environ que chacun d’eux a dû payer pour une traversée sur bateau pneumatique. Laquelle leur aurait coûté quinze euros en ferry.

Depuis le motel, les migrants suivent une piste serpentant dans les champs. Des milliers de personnes les ont précédés, si bien que la terre est très tassée. Des femmes portant voiles et jupes longues se déplacent avec précaution, guidant leurs enfants. Derrière elles, il y a un groupe de hipsters syriens arborant des panamas et des t-shirts. Des diplômés des universités de Homs et Damas. L’un d’eux est un ingénieur réseau ayant prévu de se rendre en Angleterre. Plus loin se trouve un Somalien affublé d’un chapeau de cow-boy, d’un pantalon de cuir et d’un collier. Il est complètement défoncé au haschisch et communique en anglais de rappeur gangsta.

Il y a également une famille syrienne : père, mère et trois petites filles. Le père, Bassem, porte la plus jeune d’entre elles sur ses épaules. Par le passé, c’était un marchand fortuné des environs de Damas. Sa famille possédait un grand nombre de terres agricoles. En 2011, quand la révolution a éclaté, il a utilisé son argent pour financer les insurgés et a été commandant dans la guerre civile qui a suivi. « J’ai dépensé 300 000 dollars en armes et munitions, dit-il, et j’ai perdu beaucoup d’amis. Je regrette de m’être ainsi impliqué. » Quand sa zone de combat a été encerclée, il s’est envolé pour la Vallée de Bekaa, au Liban. Il souhaitait y faire profil bas, mais a vite eu des ennuis avec le Hezbollah. Son frère a été jeté en prison, tandis que lui échappait de peu à la capture. Du Liban, il s’est rendu en Turquie, où un camarade révolutionnaire et passeur lui a promis de les mettre lui et sa famille dans un ferry pour l’Italie contre 10 000 euros. Le camarade a pris l’argent et a disparu. De toutes les sommes d’argent qu’il a perdues, dit-il, c’est celle-là qui lui fait le plus mal. Il parle calmement, sans amertume. En revanche, il se dit honteux d’avoir vendu les bijoux de sa femme pour échouer ici, où ses filles dorment dans des champs.

La police grecque a abandonné l’idée de faire barrage à la frontière, ayant appris qu’il convient de laisser s’écouler le flot de migrants aussi rapidement que possible. Après tout, personne ne souhaite rester en Grèce. Il faudra encore quelques semaines à la Macédoine pour en arriver au même constat. Si bien que pour ce groupe de migrants, la route est bloquée un peu plus loin par une Land Rover et cinq policiers macédoniens. Quelques centaines de personnes doivent donc sillonner les environs de la voie ferrée afin de trouver un endroit où passer la nuit. Certains installent leurs sacs de couchage sous un pont, d’autres improvisent des tentes faites de bâches en plastique et de bâtons. Au matin, alors qu’arrivent d’autres personnes (des femmes de Sierra Leone, un Yéménite en chaise roulante, beaucoup d’autres Syriens et Irakiens) et que le campement improvisé se fait village, quelques éclaireurs arpentent la frontière pour trouver un passage sûr. À droite de la police se trouve une rivière – infranchissable. À sa gauche, des collines réputées pleines de bandits réclamant à toute personne un droit de passage de 200 euros – ils auraient « acheté » la zone. Deux jeunes Kurdes qui ont combattu à Kobané s’en approchent pour trouver un passage. À un coude du chemin, juste avant un poste de police grecque abandonné, l’un d’eux repère un chemin menant à la Macédoine à travers les buissons. Le mot tourne : une voie a été trouvée.

Un heure plus tard, une colonne de migrants s’avance dans les champs de tournesols menant aux collines. La tristesse du matin a laissé place à l’exaltation. Les garçons kurdes aident tout le monde à progresser dans les buissons, puis grimpent sur la crête pour observer la police macédonienne en-dessous, tout en roulant et fumant des cigarettes. Deux équipes de police prennent la relève, tandis qu’un chien est amené sur place. L’un des garçons finit par faire une suggestion : « Pourquoi ne pas se disposer en ligne et courir jusqu’à la frontière ? » L’idée de prendre d’assaut une frontière internationale semble insensée à de nombreux réfugiés, notamment les plus âgés, mais il n’y a pas d’autre issue. Quand la nuit tombe, toute la troupe se rue au bas des collines jusqu’à la Macédoine.

Ensuite, il s’agit de descendre jusqu’à Gevgelija, ville la plus proche. Là, dans un absurde retournement de situation, la police macédonienne enregistre poliment chaque migrant et lui donne les papiers nécessaires pour se déplacer librement dans le pays. Plus loin, je tombe sur les hipsters syriens à la station de bus. Ils parlent avec excitation et consultent Google Maps sur leurs téléphones. « Prochain arrêt, Skopje », lance l’un d’eux. Ils ont prévu toute la route à venir : la Serbie, la Hongrie et l’Autriche. L’un d’eux pense se rendre au Danemark. Ils en sont convaincus : cela ne prendra pas beaucoup de temps.

* *

*

Plus tard, je rencontre des migrants à Lojane, village habité en grande partie par des Albanais, situé à la frontière Macédoine/Serbie. Ils se regroupent et tentent de trouver le moyen de traverser une autre frontière internationale. Un nouveau jeu du chat et de la souris avec la police. Cette fois, les conditions sont plus rudes. La rumeur dit qu’il est dangereux de flâner. La place du village est vide, à l’exception d’un fermier vendant melons et tomates sur un étal, ainsi que trois hommes âgés à caquettes noires assis sur un banc. Une famille fait ensuite son apparition sur la place, le père portant un enfant et la mère tenant la main de deux petits garçons. Ils marchent rapidement sur les pas d’un adolescent, un Arabe qui ouvre la voie. Ils empruntent une rue de traverse qui vire vite à la piste, et croisent une Audi rouge sombre sans plaques d’immatriculation stationnée en bordure de route. Les quatre hommes à l’intérieur les regardent passer. La famille s’engage dans les bois bordant la Serbie, avant de disparaître à un tournant de la piste. C’est seulement quand je vois une autre famille les suivre que je comprends : les nouveaux venus sont guidés par des migrants qui les ont précédés, des gens qui connaissent les astuces de la frontière et sont rémunérés pour la faire traverser en toute sécurité. Mais les vieux réseaux de passeurs sont encore à l’affût, prêts à ré-émerger au moindre signe de contrôles frontaliers plus serrés et à s’engraisser de nouveau sur le dos de ces migrants adeptes du do it yourself.

* *

*

Tous les passeurs ne se cantonnent pas aux pistes paumées traversant les frontières. Nabil est un Suédo-Irakien particulièrement doué pour le marketing. Son boulot est devenu plus difficile récemment : qui a besoin d’un passeur s’il est possible de tracer sa propre voie vers l’Europe ? Il a pris la décision de se focaliser pour des clients plus exigeants, ceux qui souhaitent éviter à leur famille les difficultés d’une longue marche à travers les Balkans.

Je le rencontre dans le hall d’un hôtel de Bagdad, feignant d’avoir besoin de ses services. Ses cheveux couverts de gel sont teints en noir de jais. Il porte une chemise bleue à pois blancs. Une paire de Ray-Ban à son cou. Il a un jour raconté à l’un de mes amis qu’il s’habille à l’européenne pour impressionner ses clients.

« Vous ne voulez pas vous humilier en traversant l’Europe à pied, c’est bien ça ? me lance-t-il, en vendeur expérimenté. Vous préférez sans doute une stratégie vous garantissant d’obtenir un passeport suédois dans les deux ans ? » Pour une somme de 40 000 dollars, il dit pouvoir arranger un mariage avec l’une de ses amies de Malmö. « Il faudra lui donner 10 000 dollars d’avance. » Le mariage serait organisé à Bagdad, des photographies immortalisant l’instant. « Une fois que vous obtenez votre visa, garanti par un contact à l’ambassade de Suède d’un pays voisin, vous payez 15 000 dollars. Une fois en Suède, vous vous installez et vous n’avez plus à vous inquiéter. Le gouvernement vous donnera une maison et un salaire. Vous vous posez et vous attendez, jusqu’à ce qu’il vous offrent un passeport, dans un an ou deux. »

« Qu’est-ce qu’il se passe si je vous donne l’argent et que je n’obtiens pas le passeport ? »

« Je vous garantis que vous l’aurez. Je l’ai déjà fait pour des tas de gens. »

« Et si je donne l’argent à votre amie et qu’elle ne se pointe pas au mariage ? »

« Je suis votre garant », m’assure-t-il.

Il ajoute qu’il existe une option moins onéreuse, qui peut être arrangée via un réseau d’agents corrompus dans les ambassades européennes de Bagdad. Apparemment, celles d’Italie et de Pologne sont les plus faciles à soudoyer. « On peut vous obtenir un visa Schengen de cette manière, mais on ne peut pas vous garantir que vous aurez le passeport par la suite. » Le visa louche me coûterait seulement 18 000 dollars.

Image de Une :

Doris Bittar, Secured States : The Arab World

Il y a 30 ans, le 19 décembre 1985, Georges Courtois, Karim Khalki et Patrick Thiolet prenaient la cour d’assises du Tribunal de Nantes en otage. Revolvers et grenades au poing, ils convoquent les caméras de FR3 pour renverser la vapeur : pendant 34 heures, au lieu d’être condamnés ce jour pour de petits braquages, ils font en direct à la télévision le procès de la société carcérale dans laquelle ils se trouvent piégés.

Préférant la prison pour un mot juste qu’une liberté à demi-mot, Georges Courtois a passé plus de la moitié de sa vie enfermé. Il raconte ici son parcours de malfaiteur professionnel et d’homme de lettres malicieux.

Dernière et triste évasion. Dans la nuit du 16 au 17 mars 2019, dans son appartement de Quimperlé, Georges Courtois est parti dans les flammes. Le carnaval est terminé, adieu canaille. read more…

Traduction par Émilien Bernard

Texte original publié par le Brooklyn rail, juin 2015

Le 19 avril 2015, à Baltimore, Freddie Gray, Africain-Américain de 25 ans, meurt suite à de lourdes blessures perpétrées par la police lors d’une arrestation musclée. S’ensuit alors plusieurs jours d’émeutes et de pillages dans les quartiers pauvres de la ville, tandis que l’élite gouvernante noire de Baltimore décrète un couvre-feu et appelle la Garde nationale pour rétablir l’ordre. Corruption de la police, infiltration des gangs dans les institutions publiques, ou encore désagrégation du tissu social des quartiers pauvres… Curtis Price, travailleur social initiateur de Street Voice, journal de rue gratuit écrit par les marginaux de Baltimore dans les années 19901 Sélection de textes traduits en français aux éditions Verticales/Gallimard, 2003 : Street voice, paroles de l’ombre., détaille les différents ressorts de cette explosion sociale sans précédant depuis les émeutes de Los Angeles de 1992.

Note du traducteur : Le titre original de cet article de Curtis Price « Baltimore’s ‘Fire Next time’ » fait référence à un ouvrage du romancier noir américain James Baldwin, intitulé Fire Next Time (1963). En VF : La Prochaine fois, le feu. Dans cet ouvrage, Baldwin analysait les mécanismes de la discrimination raciale aux États-Unis, interrogeant notamment le rôle de la police, de l’Église et de l’école dans la perpétuation des mentalités et comportements racistes. Une approche que Curtis Price reprend ici à son compte, disséquant les divers détonateurs sociaux à l’œuvre dans le déclenchement des émeutes d’avril 2015 à Baltimore.

Le 27 avril 2015, Baltimore est entrée en éruption. La pire émeute urbaine frappant une grande ville des États-Unis depuis celle de Los Angeles en 1992. De nombreux bâtiments ont été pillés, d’autres brûlés. Le nombre d’immeubles en flammes a été si important que la ville a dû réquisitionner les casernes de pompiers des comtés environnants. Le gouverneur du Maryland a fait appel à la Garde nationale, tandis que le maire de Baltimore a mis en place un couvre-feu nocturne de cinq jours.

Si les origines et le déroulement des émeutes ont quelque chose de familier, on y trouve également des aspects inédits par rapport à celles de 1992 à Los Angeles. Dans West Baltimore, épicentre de l’émeute, les taux de mortalité infantile égalent ceux du Belize ou de la Moldavie (selon une étude de la Johns Hopkins School of Public Health[2. Voir cet article de Dan Diamond publié en 2015 : « Why Baltimore Burned ».]). Concernant l’espérance de vie, il existe un fossé de vingt ans entre les zones les plus riches de la ville et les plus pauvres[3. Ibid. ]. C’est dans cette misère sociale que s’est enracinée une économie de la drogue violente et florissante.