Le football n’est pas sorti de la jambe d’un dieu grec. L’émergence du sport-roi montre comment une multitude de jeux populaires de ballon, au moins depuis le XIVe siècle, ont peu à peu été uniformisés et simplifiés jusqu’à la forme sportive que nous connaissons aujourd’hui. L’histoire du football à travers les âges nous raconte comment les communautés paysannes se sont fait déposséder de leur amusement par un capitalisme industriel naissant. D’abord interdit par les autorités royales qui en craignaient la sauvagerie et le potentiel subversif, le foot a ensuite été normalisé et standardisé par la bourgeoisie britannique, qui a su en faire l’un de ses plus formidables outils de contrôle social, avant d’être réapproprié par les classes populaires.

Cet article est extrait de Une histoire populaire du football, qui paraît le 8 mars aux éditions La Découverte.

Télécharger l’article en PDF.

« Faire d’un pied léger poudroyer les sablons,

Voir bondir par les prés l’enflure des ballons. »

Ronsard, Le Bocage Royal, 1584

« Alors que notre seigneur le Roi s’en va vers le pays d’Écosse dans sa guerre contre ses ennemis et nous a recommandé particulièrement de maintenir strictement la paix […] et alors qu’il y a une grande clameur dans la cité, à cause d’un certain tumulte provoqué par des jeux de football dans les terrains publics, qui peuvent provoquer de nombreux maux – ce dont Dieu nous préserve –, nous décidons et interdisons, au nom du Roi, sous peine de prison, que de tels jeux soient pratiqués désormais dans la cité 1 Norbert Elias et Eric Dunning, Sport et Civilisation. La violence maîtrisée, Fayard, 1994, p. 294. », décrète, en avril 1314, Nicholas de Farndone, lord-maire de Londres. Promulguée au nom du roi Édouard II d’Angleterre, cette ordonnance se généralise à d’autres cités du Royaume sous le règne du fils héritier du trône, Édouard III, qui réitère par trois fois cet édit contre le ballon rond. Dans un pays prêt à tomber dans la guerre de Cent Ans et dévasté par la peste noire, les premières mentions historiques de la pratique du football sont intimement liées au rétablissement de l’ordre public, le belliqueux Édouard III encourageant ses sujets à s’adonner au tir à l’arc et autres exercices ayant un caractère militaire plutôt qu’aux turbulents « jeux de foeth ball ».

Un proto-football sauvage

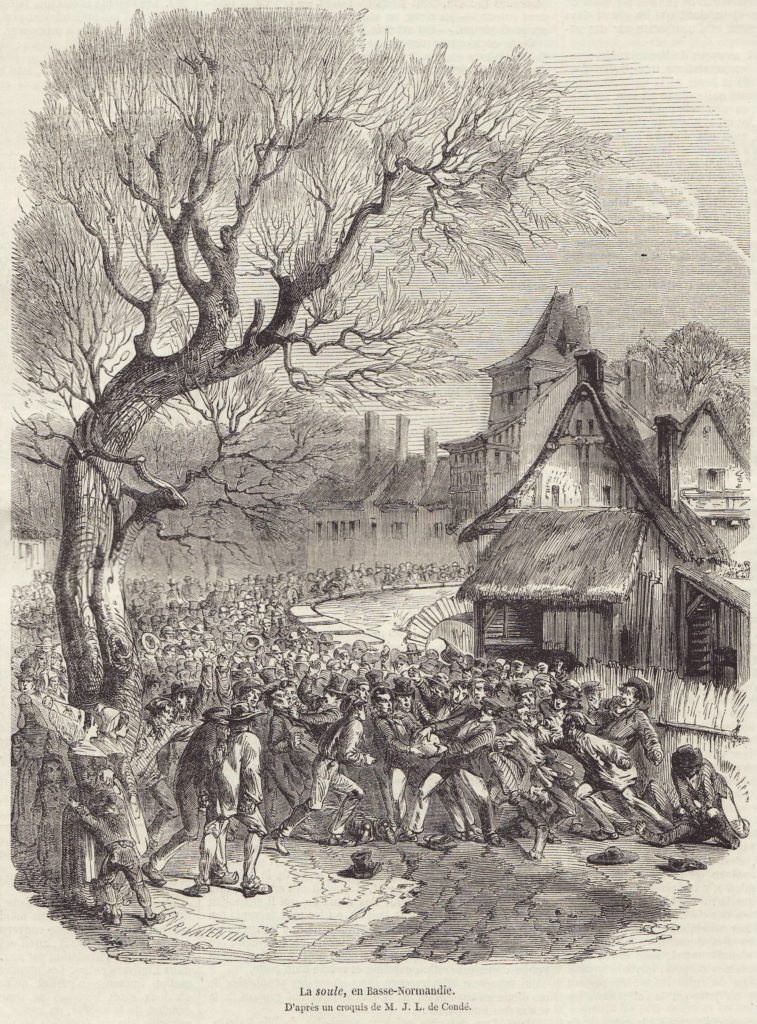

Depuis le XIVe et jusqu’au XIXe siècle, on retrouve au fil des descriptions de jeux de ballon une même structure de pratiques que l’on dénomme en anglais folk football ou mob football et, en français, soule ou choule, qui s’étend de l’ensemble de la Grande-Bretagne au nord-ouest de la France. Des jeux collectifs de balle se pratiquant dès la Grèce antique (le sphairomachia et l’episkyros) puis sous l’Empire romain (l’harpastum des légionnaires [2. L’harpastum pourrait être à l’origine du calcio fiorentino, jeu de ballon pratiqué à Florence dès le Moyen Âge.]), les origines de ce proto-football si décrié par les autorités royales demeurent néanmoins sinueuses [3. Des jeux de ballons ont été également pratiqués en Amérique précolombienne (le tlatchi), dans le Japon féodal (le kemari) ou encore en Chine (le cuju) sous la dynastie Han.]. L’ethnographe Émile Souvestre qui décrivit dans le détail les dernières parties de soule en Basse-Bretagne au XIXe siècle assure que « cet exercice est le dernier vestige du culte que les Celtes rendaient au soleil. Ce ballon, par sa forme sphérique, représentait l’astre du jour ; on le jetait en l’air comme pour le faire toucher cet astre et, lorsqu’il retombait, on se le disputait ainsi qu’un objet sacré [4. Émile Souvestre, La Soule en Basse-Bretagne, Le Musée des Familles, 1836, tome III, p. 117.] ». Le terme soule viendrait du celtique heaul, le soleil, modifié par les Romains en seaul ou soul, mais pourrait tout aussi bien provenir du mot latin solea qui désigne plus humblement… la sandale romaine.

Si les premières traces du jeu de football se révèlent par le truchement de son interdiction, c’est à partir de la deuxième moitié du XVe siècle, sous le règne d’Henri VI d’Angleterre, qu’on le décrit en tant qu’activité ludique, toujours entachée d’une réputation des plus détestables : « Certains nomment jeu de football le jeu qui les réunit pour se récréer ensemble. Dans le jeu rural, les jeunes gens poussent une balle énorme, non pas en la lançant en l’air, mais en la cognant violemment et en la faisant rouler sur le sol, et cela non pas à la main, mais au pied. C’est un jeu, dis-je, assez abominable, et, à mon avis au moins, plus vulgaire, plus indigne et plus méprisable que tout autre sorte de jeu, un jeu se terminant rarement sans quelque perte, accident ou préjudice pour les joueurs eux-mêmes [5. Ronald Knox et Shane Leslie, The Miracles of King Henry VI, Cambridge University Press, 1923.] » Souvent pratiqué le Mardi gras jusqu’à la fin du Moyen Âge, le calendrier du jeu semble essentiellement reposer sur celui des fêtes chrétiennes [6. Nicolas Bancel et Jean-Marc Gayman, Du guerrier à l’athlète : éléments d’histoire des pratiques corporelles, PUF, 2002.]. En 1698, l’écrivain français François Maximilien Misson, dans ses Mémoires et observations faites par un voyageur en Angleterre, évoque quant à lui le football en des termes plus avenants : « En hiver, le football est un exercice utile et charmant. C’est un ballon de cuir gros comme la tête et rempli de vent. Cela se ballotte avec le pied dans les rues par celui qui le peut attraper [7. Gondouin Charles et Jordan, Le Football : rugby, américain, association, Pierre Lafitte & Cie, 1914, p. 273.]; il n’y a point d’autre science. »

C’est qu’en effet, les règles de ce proto-football sont pour le moins minimalistes et varient en fonction de chaque territoire. On retrouve cependant un corpus de pratiques de jeu semblable d’une région à l’autre. Deux troupes rivales doivent par n’importe quel moyen amener le ballon dans le camp opposé [8. Néanmoins, certains récits tardifs font parfois référence à la règle du bann qui protégeait le porteur de la soule.]. La balle de jeu, de la taille d’une tête, peut être un ballon de cuir rempli de foin, de mousse ou de son, une boule de bois ou d’osier. L’endroit où déposer le ballon pour remporter la partie est marqué par un simple mur, la limite d’un champ, la porte d’une église, une trace arbitraire sur le sol ou encore une mare dans laquelle il faut plonger la balle. La taille du terrain peut se limiter à celle d’un champ ou d’un quartier, comme s’étendre à l’ensemble du territoire des paroisses qui se confrontent. Quant au nombre de participants dans chaque camp, il est illimité, pouvant atteindre plusieurs centaines de joueurs. Enfin, une partie de folk football ou de soule peut durer quelques heures, voire plusieurs jours. Les parties font généralement se confronter les jeunes hommes ou les hommes mariés aux célibataires, les femmes n’hésitant pas à se lancer dans le jeu pour aider leur camp à remporter la victoire [9. Nicolas Bancel, Jean-Marc Gayman, ouvr. cité.]. Différents corps de métiers peuvent aussi s’affronter au cours de certaines parties urbaines annuelles. Émile Souvestre détaille ainsi : « Les gens les plus solides et les plus agiles de chaque paroisse, sans qu’on tint compte de l’égalité numérique des souleurs, formaient deux camps rivaux. […] C’étaient alors des joutes formidables, où les champions se comptaient par centaines, et qui se poursuivaient durant des journées entières avec un acharnement indescriptible. […] On avait arrêté à l’avance à quelles conditions précises la partie serait considérée comme gagnée. Parfois, pour être déclaré vainqueur, il suffisait de porter le ballon sur le territoire de sa paroisse, parfois il fallait l’amener dans tel ou tel village désigné [10. Louis Gougaud, « La soule en Bretagne et les jeux similaires du Cornwall et du pays de Galles », Annales de Bretagne, tome XXVII, 1911-1912.]. »

Une violence défouloir

Par-delà l’aspect prosaïque qu’offrent au premier abord ces jeux populaires, les parties de football recouvrent un espace ritualisé où la communauté – villageoise ou de corps de métier – affirmait son existence. Dans le cas des confrontations entre mariés et célibataires, le jeu pouvait être appréhendé comme un rite d’initiation à la virilité masculine [11. Nicolas Bancel et Jean-Marc Gayman, ouvr. cité.], mais possédait également une fonction intégratrice au sein de la communauté paysanne. Les parties de folk football ou de soule servaient à renforcer un mode de vie communautaire unissant les individus dans le jeu, comme dans le travail agricole [12. Idem.] : les moissons, les plans d’ensemencement et les mises en jachère étaient en effet essentiellement gérées par la communauté villageoise. Lors des parties, la soule se transformait en « véritable combat dans lequel les gens de dix paroisses divisées par camps, se disputent un ballon de cuir à travers les landes et les chemins, les coteaux et les vallons, les torrents et les rivières [13. Michel Pitre-Chevalier, La Bretagne ancienne, Didier, 1859, p. 552.] ». Délimité en début de rencontre, l’espace de jeu pouvait facilement s’étendre en cours de partie : la connaissance du terrain et de celui de son adversaire devenait alors primordiale pour remporter le jeu [14. Patrick Vassort, Football et Politique. Sociologie historique d’une domination, Les éditions de la Passion, 1999.]. Incarnation de la vitalité de la cohésion sociale de toute une communauté, les jeux de football offraient également la victoire à ceux qui exploitaient au mieux les potentialités de leur territoire, une symbolique puissante au sein de l’imaginaire paysan. Enfin, il est à noter que ces rudes parties de ballon offraient à l’occasion un espace de transgression des hiérarchies sociales propre au temps du carnaval et des jours gras, où prêtres, nobles, bourgeois et autre notables locaux s’adonnaient librement à ce jeu du peuple. Quitte à ce que l’amour du ballon contamine les gentilshommes : au XVIe siècle, le poète Pierre de Ronsard et le roi Henri II de France pratiquaient ainsi régulièrement la soule aux abords de l’abbaye Saint-Germain-des-Prés à Paris.

Les jeux de proto-football étaient cependant invariablement vilipendés par les observateurs qui y voyaient l’expression d’une intolérable violence physique. En 1583, le pamphlétaire et voyageur anglais Philipp Stubbs dépeint le folk football dans The Anatomie of Abuses comme : « L’un de ces passe-temps diaboliques usités même le dimanche, jeu sanguinaire et meurtrier plutôt que sport amical. Ne cherche-t-on pas à écraser le nez de son adversaire sur une pierre ? Ce ne sont que jambes rompues et yeux arrachés. Nul ne s’en tire sans blessures et celui qui en a causé le plus est le roi du jeu. »

Cette dénonciation de la violence physique occulte cependant le fait que ces parties sauvages de ballon permettaient le défoulement de rivalités, voire de haines, entre individus ou entre cantons. Un coup de poing pour laver un affront ou une jalousie, une mêlée généralisée pour mettre fin à une querelle de famille ou de voisinage. Les jeux de football étaient ainsi un mode original de régulation des conflits individuels ou intervillageois [15. Nicolas Bancel et Jean-Marc Gayman, ouvr. cité.], un espace public donnant lieu à une justice à la fois autonome et populaire [16. Patrick Vassort, ouvr. cité.]. Parfois, la vengeance à laquelle on pouvait s’adonner dans l’effervescence du jeu s’étoffait d’une dimension plus politique. L’historien du sport Jean-Michel Mehl mentionne ainsi une partie de soule lors des trois jours gras de 1369 : « Dans les violences qu’il exerce sur un écuyer qui participe comme lui au jeu, Martin le Tanneur cherche à se venger de la noblesse. Un réflexe de “classe” dicte sa façon de jouer. Quand on sait que cette soule a lieu dans le comté de Clermont-en-Beauvaisis, la leçon de cet exemple est plus nette : ce sont les rancunes nées de la jacquerie et de sa répression qui s’étalent à l’occasion d’une manifestation ludique [17. Jean-Michel Mehl, Les Jeux au Royaume de France, du XIIIe au début du XVIe siècle, Fayard, 1990.]. »

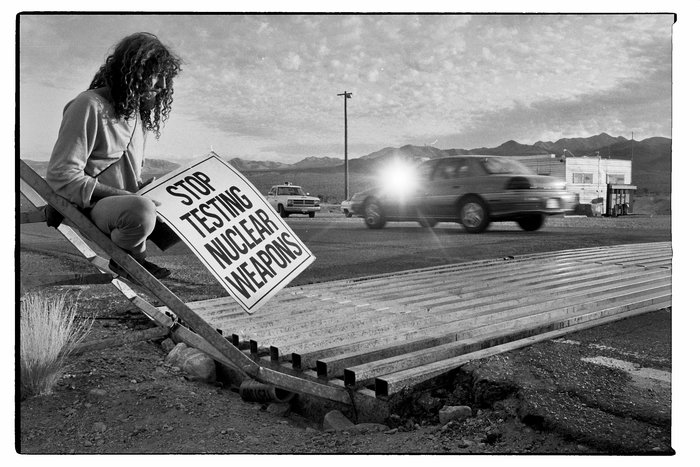

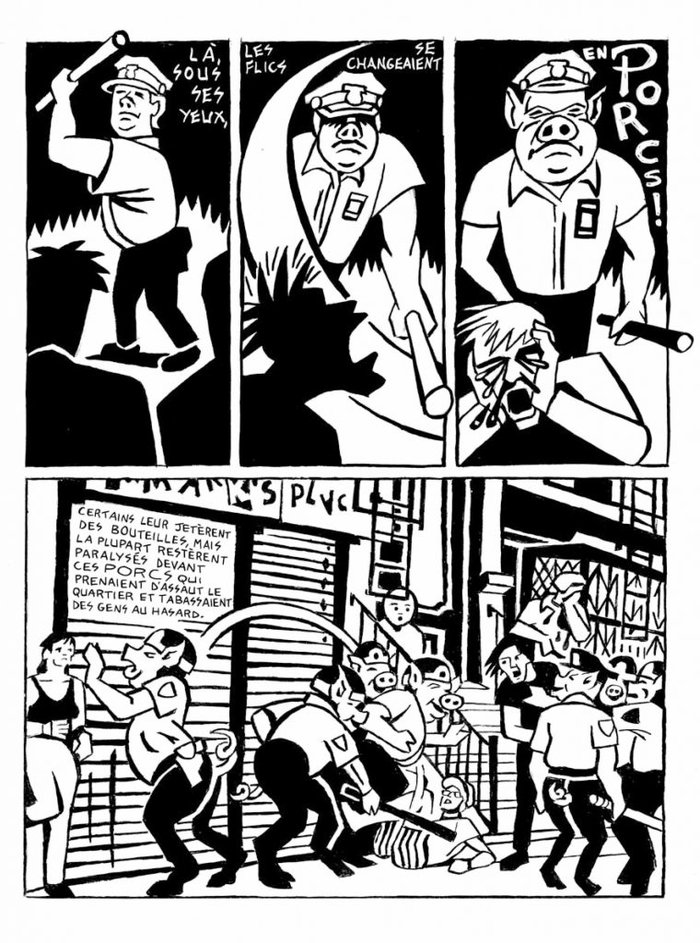

Ballons émeutiers et justice populaire

Les foules rassemblées à l’occasion des parties de football pouvaient également être détournées à des fins insurrectionnelles, notamment dans l’Angleterre des XVIIe et XVIIIe siècles, en pleine période de privatisation du foncier agricole et de fin des droits d’usage des terres. En 1638 dans le comté d’Ely, situé dans l’Est-Anglie, une partie de football fut organisée dans le but de saccager délibérément des digues mises en place pour assécher et transformer en terres arables des marais communaux (les fens) – travaux de drainage qui furent objet de protestations populaires lors du XVIIe siècle [18. James Walvin, The People’s Game. The History of Football Revisited, Mainstream Publishing, 2000, p. 26.]. Dans le Northamptonshire, il est fait mention en 1740 d’une partie de football réunissant cinq cents hommes à Kettering, lesquels détruisirent un moulin privatisé pour le compte de Lady Betey Jesmaine [19. Idem.]. Idem en 1765, à West Haddon, où des paysans opposés à la mise en clôture de 2 000 acres de communaux organisèrent sur le terrain une rencontre de football qui ne fût qu’un prétexte pour arracher puis brûler collectivement les clôtures. Cinq joueurs furent emprisonnés, mais les organisateurs de ce match de football contestataire ne furent jamais retrouvés [20. Ibid., p. 27.]. À Holland Fen, dans le Lincolnshire, on dénombre pour le seul mois de juillet 1768 pas moins de trois émeutes footballistiques dans les fens, réunissant deux cents hommes et plusieurs « femmes insurgées [21. Idem.] ».

Dénigrées en tant que simple « amusement violent [22. Siméon Luce, La France pendant la guerre de Cent Ans, Paris, 1re série, 1890.] », ces pratiques de foot populaire mettent ainsi en jeu un corps qui devient outil de régulation autonome de tensions sociales et politiques [23. Patrick Vassort, ouvr. cité.]. Comme le rappelle le sociologue Patrick Vassort, « la soule répond à une dimension conflictuelle, conflit de générations, de classes, d’ordres, de villages, de cantons, de paroisses. La capacité de cette pratique à perdurer dans le temps démontre son efficience dans le rôle qui lui est dévolu : celui d’une justice populaire et immanente créatrice de pouvoirs [24. Idem.] ». Cependant, par les incontrôlables désordres qu’ils génèrent et leur fonction de « justice locale autogérée » échappant aux pouvoirs étatiques et de droit divin, ces jeux de football s’attirent rapidement les foudres des autorités.

Entre répression et « civilisation »

Après la première ordonnance contre le football de 1314 pour cause de troubles à l’ordre public, on relève près d’une trentaine d’interdictions du ballon rond dans différentes villes et comtés d’Angleterre jusqu’en 1615. En 1608 et 1609, deux ordonnances condamnent par exemple à Manchester le tort causé par « une compagnie de personnes viles et désordonnées s’adonnant à cet amusement illégal avec une ffotebale dans les rues », et mentionnent le grand nombre de fenêtres brisées au cours des parties qui se disputaient dans les rues [25. Norbert Elias et Eric Dunning, ouvr. cité.]. Mais rien n’y fait : « Bien que les autorités aient considéré cette activité comme étant un comportement asocial, s’amuser avec une balle – même si l’on se brisait des os et saignait du nez – demeura pendant des siècles le passe-temps favori du peuple dans la majeure partie du pays [26. Idem.]. »

En France, dès 1319, Philippe V dit le Long ordonna l’interdiction de tous les jeux s’apparentant à la soule (ludos soularum [27. Jean-Jules Jusserand, Les Sports et les jeux d’exercice dans l’ancienne France, 1901, rééd. Slatkine, 1986.]). Charles V dit le Sage, prit une mesure similaire en 1369 [28. Patrick Vassort, ouvr. cité.], arguant de la prétendue vacuité de la soule. En 1440, via un article des statuts synodaux de l’évêque de Tréguier, l’Église bannit les souleurs de son diocèse ; elle condamne le libre jeu des corps dans la soule et les parties endiablées qui saccagent les lieux de cultes ou les cimetières, voire s’achèvent en beuveries et festins collectifs [29. Nicolas Bancel et Jean-Marc Gayman, ouvr. cité.]. Quant aux autorités séculières, lassées de ces agitations intempestives et de l’effervescence populaire pour ce jeu, elles prohibent dans certaines villes et régions la soule, tel Poitiers en 1465 [30. Idem.] ou le Parlement de Bretagne en 1686 qui ordonne l’interdiction de ce « jeu maudit ».

Du XIVe au XVIIIe siècle, les nombreuses condamnations du ballon rond s’inscrivent dans un mouvement plus général de régulation de la violence des jeux, étroitement associé à la normalisation d’autres pratiques – alimentaires, sanitaires, sexuelles ou encore guerrières. Pour le sociologue Norbert Elias, cette répression des jeux populaires, et plus globalement la généralisation du « contrôle des affects » dans les différentes sphères sociales des individus, est intimement liée à l’apparition de structures étatiques centrales fortes lors de la Renaissance, cherchant à acquérir le monopole de la violence physique [31. Norbert Elias, La Civilisation des mœurs, Pocket, 2011 p. 514.]. Les jeux de football sont cependant si enracinés dans les cultures populaires que ces interdictions, émanant d’un pouvoir vertical, monarchique ou ecclésiastique, n’affectent que faiblement les pratiques de jeu.

Néanmoins, en Angleterre comme en France, seigneurs et notables locaux appréhendent progressivement le ballon rond comme un instrument de pouvoir de proximité supplémentaire servant à marquer de façon ostentatoire leur domination sur leurs sujets, tout en contenant les potentiels débordements inhérents à la pratique du folk football. Pour ces gentilshommes, une telle annexion des jeux du peuple participe également à faire émerger ou à consolider divers pouvoirs locaux difficilement contrôlables par des États qui cherchent alors en Europe à se centraliser [32. Patrick Vassort, ouvr. cité.]. En France, la soule bretonne se transforme ainsi du XVe siècle à 1789 en un droit féodal, une obligation que les paysans, le plus souvent le dernier marié de l’année, doivent rendre à leurs seigneurs. Dans le Morbihan, à Caden, le dernier marié devait au seigneur de Bléheden une « soule de cuir neuf avec un pot de vin et un couple de pain ». La soule était lancée le lendemain de la Saint-Michel, par le seigneur ou son représentant, et la femme du dernier homme marié était « tenue de dire une chanson à danser lorsque la dite soule est jetée pour commencer [33. Sports en Morbihan, des origines à 1940, Archives départementales de Vannes éd.] ».

Si le jeu de soule perdure bon an mal an dans le nord-ouest de la France au XIXe siècle voire au début du XXe, le Second Empire marque un tournant en termes de développement des moyens de répression locale, telle la gendarmerie à cheval, responsable de l’interruption de nombreuses parties de soule [34. Nicolas Bancel et Jean-Marc Gayman, ouvr. cité.]. Mais c’est surtout le processus d’individualisation de la propriété agraire et l’exode rural qui mettent fin à la pratique du jeu. Les sociabilités paysannes, liées à la production agricole communautaire, s’effritent, en même temps que les terres et pâtures collectives où pouvaient se pratiquer le jeu sont privatisées [35. Idem.] : la fin de la soule en France signe l’entrée des communautés paysannes dans la révolution industrielle.

Un football sous enclosures

Outre-Manche, la décapitation du roi Charles 1er Stuart en 1649 et l’instauration par Olivier Cromwell d’une expérience « républicaine » qui s’achèvera en 1660, mettent à mal l’hégémonie culturelle et spirituelle de l’Église. Comme l’analyse l’historien britannique Edward P. Thompson : « Les relations sociales, les relations de loisirs, même les rites de passage, ne sont plus sous le contrôle et la domination du clergé. […] Au XVIIIe siècle, il y a rupture avec l’Église : les jours fériés augmentent, atteignant jusqu’à deux ou trois jours par semaine. On se livre à des exercices sportifs brutaux, à des ébats sexuels, on boit beaucoup, tout ceci échappant complètement au contrôle du clergé ou des puritains, et étant laissé au seul contrôle des cabaretiers qui vendent de la bière [36. Edward P. Thompson, « Modes de domination et révolutions en Angleterre », Actes de la recherche en sciences sociales, nos 2-3, juin 1976, p. 140-141.]. » Si les campagnes britanniques sont traversées aux XVIIe et XVIIIe siècles par une déferlante de festivités populaires, une autre vague de fond vient bouleverser ces territoires ruraux : les enclosures.

La production agricole reposait essentiellement, à l’échelle villageoise, sur la collectivisation de terres céréalières et de biens fonciers publics, les commons – essentiellement des forêts, des landes, des pâturages et des marais – et sur une exploitation communautaire. Mais à la fin du Moyen Âge, dans le Surrey et le Kent, apparaissent les premières enclosures, c’est-à-dire la mise sous clôture de parcelles agricoles. Ce système permet de rationaliser le système agraire : de grands champs céréaliers collectifs sont transformés en surfaces individualisées ensuite converties en pâturages à moutons et cultures fourragères beaucoup plus rentables. Les enclosures prennent une ampleur soudaine à partir du XVIIe siècle, touchant dès lors le quart des terres cultivables du pays [37. Eric John Hobsbawm, Histoire économique et sociale de la Grande-Bretagne. Tome 2 : de la révolution industrielle aux années 1970, Seuil, 1977, p. 92. ]. Elles se muent en un instrument de concentration agricole au profit des propriétaires terriens. L’accaparement des terres communalisées au profit de la bourgeoisie rurale soutient la montée en puissance politique de cette dernière. En effet, la révolution puritaine britannique qui renversa les Stuarts a pour conséquence l’avènement en 1688 d’une monarchie constitutionnelle consolidant le rôle de la Chambre des communes. Le régime parlementaire s’efforce de satisfaire les intérêts des propriétaires terriens [38. Ibid., p. 93.], en affermissant le droit d’acquisition et la propriété privée : entre 1727 et 1815, les propriétaires terriens feront ainsi voter au Parlement plus de 5 000 Enclosure Acts, accélérant le processus de division parcellaire des terres en exploitations privées [39. Ibid., p .92.].

L’effondrement des pouvoirs féodaux et ecclésiastiques ainsi que l’accaparement légal des terres participent à faire émerger dans les campagnes une véritable bourgeoisie agraire : la landed gentry. Au XVIIe et XVIIIe siècles, ces propriétaires fonciers, négociants-meuniers et grands fermiers capitalistes ne se considèrent pas comme des collecteurs de rentes passifs à la vieille morale pétrie de devoir et d’abnégation, mais comme des entrepreneurs férus de progrès, favorisant l’innovation agricole, et affichant délibérément leur recherche assidue du profit. Cette bourgeoisie exerce son hégémonie sur la société rurale britannique grâce à un mode de domination bien distinct du pouvoir vertical de droit divin : il s’incarne par le biais d’un contrôle de proximité de la population, lequel se traduit notamment par une attention toute paternaliste aux réjouissances populaires.

La landed gentry encourage en effet l’effervescence festive en organisant des jeux, offrant des prix ou un bœuf à rôtir à chaque événement. Elle accorde son patronage aux parties de folk football, certains gentlemen s’amusant même à participer au jeu, simulacre d’une bourgeoisie qui se rapproche de son peuple et qui aime s’encanailler à ses côtés. Dans une société mieux régulée et pacifiée grâce au parlementarisme et à l’instauration de l’habeas corpus – mettant fin aux arrestations arbitraires dès 1679 –, la gentry ne veut plus des pratiques ludiques synonymes de débordements rebelles et de violences physiques.

Rationaliser pour mieux gouverner

Comme en France, la privatisation des terres va graduellement mettre fin aux jeux populaires de football dont les terrains de jeu, extensibles, détruisent le capital agricole et menacent directement les intérêts économiques de la landed gentry. Parallèlement, dans leur quête permanente de rendements et de bénéfices, la bourgeoisie agraire généralise les enclosures sur l’ensemble des friches, forêts et pâturages communaux du pays. Progressivement, les communautés paysannes se désintègrent et se voient dépossédées tout autant de leurs terres que de leur jeu de ballon, vidé de sa fonction sociale originelle. Comme on rationalise l’espace rural en parcelles agricoles à la productivité accrue, le football doit désormais avoir son espace alloué. La gentry autorise alors des jeux de football sous contrainte, pratiqués par des équipes plus restreintes (une trentaine de joueurs) avec des buts matérialisés, sur un terrain réduit et équitablement divisé.

La monopolisation de la violence par les institutions centrales, mais aussi le parlementarisme comme mode de gestion du pouvoir, préfigurent alors le football moderne. Au même titre qu’à la Chambre des communes, whigs (libéraux) et tories (conservateurs) s’affrontent de part et d’autre au sein d’une salle équitablement divisée en deux et sont soumis à la régulation d’un président de séance, le football se joue désormais sur un terrain clos, aux camps symétriques et sous contrôle d’une autorité supérieure [40. Norbert Elias et Eric Dunning, Sport et Civilisation. La violence maîtrisée, ouvr. cité.].

Au début du XIXe siècle, dans les villes d’Angleterre, l’émergence des premières forces de police – notamment les Watch Committees, polices locales créées en 1835 –, les restrictions spatiales liées à l’industrialisation galopante du pays et le peu de temps libre des premiers ouvriers des manufactures mettent un terme aux pratiques populaires urbaines de folk football. « Les pauvres ont été dépossédés de tous leurs jeux, tous leurs amusements, toutes leurs réjouissances », écrit alors en 1842 un envoyé spécial du Times à Liverpool. En parallèle, le Highway Act, voté en 1835, stipule que les jeux de football sont interdits dans les rues des villes et doivent, dans les champs, se pratiquer dans des espaces délimités. En 1844, un homme du clergé du Suffolk écrit alors à propos des paysans dépossédés de leurs terres comme de leur jeu : « Ils n’ont pas de prairies ou de communaux pour pratiquer les sports. On m’a dit qu’il y a trente ans, ils avaient droit à un terrain de jeu dans un terrain particulier, à certaines saisons de l’année, et qu’ils étaient alors célèbres pour leur football ; mais d’une façon ou d’une autre, ce droit s’est perdu et le champ est maintenant labouré [41. Eric John Hobsbawm, ouvr. cité, p. 93.]… »

« Participer à un match, c’est pas une blague, je peux te le dire.

C’est autre chose que les jeux de ton école privée.

On a vu des clavicules se briser en deux, une douzaine d’élèves ont été estropiés.

L’année dernière, un copain de classe a eu ses deux jambes cassées. »

Thomas Hugues, Tom Brown’s School Days, 1857

À la fin du XVIIIe siècle, les public schools [42. Système d’éducation privé et élitiste fondé à partir du XIVe siècle et initialement réservé à la noblesse britannique. Les public schools accueillent généralement les élèves âgés de 13 à 18 ans.] britanniques sont agitées par de fréquentes insurrections d’élèves. Ainsi, « la célèbre révolte d’Eton en 1768 fut suivie par cinq graves rébellions à Winchester, entre 1770 et 1818. En 1770, certains élèves étaient armés de pistolets et en 1793, ils dépavèrent une cour et portèrent les pierres au sommet d’une tour pour défendre leur bastion, lors d’un conflit à propos de la discipline imposée par un prefect et autres “petites misères” . » Ces rébellions scolaires se propagent à d’autres public schools : « À Harrow, en 1771, quand la candidature du Dr Parr au poste de directeur échoua, les élèves, qui l’avaient soutenu, attaquèrent le bâtiment où les administrateurs se réunissaient et détruisirent la voiture de l’un d’entre eux. L’ordre ne fut pas restauré avant trois semaines. Eton et Harrow connurent d’autre révoltes, tout comme Charterhouse, Merchant Taylors’ et Shrewsbury. Rugby eut ses révoltes dans les années 1780 [43. Lawson John et Silver Harold, A Social History of Education in England, Methuen Ed., 1973.]. » Au sein de ces institutions pédagogiques aristocratiques, les valeurs inculquées à la future élite du royaume étaient pour le moins féodales : le courage, la capacité à supporter la douleur et la loyauté étaient les principales obsessions moralisatrices des éducateurs [44. James Walvin, ouvr. cité, p. 32.]. Mais si les autorités scolaires s’adonnaient aux flagellations et autres sévices corporels sur leurs pensionnaires, elles avaient le plus grand mal à maintenir l’ordre dans leurs établissements.

En parallèle de leurs activités scolaires émeutières, les élèves consacraient une grande part de leur temps libre à diverses formes de folk football, directement inspirées des jeux de ballon populaires encouragés par leurs pairs, les landlords et la gentry rurale. Chaque public school pratiquait son propre style de football. Certains jeux consistaient à se faire passer la balle entre coéquipiers jusqu’aux buts comme à Rugby dès 1823. D’autres, qualifiés de dribbling game, consistaient pour l’essentiel à donner de grands coups de pied au ballon jusque dans le camp adverse.

Dépitées par la violence de ces parties de football, les autorités scolaires s’efforcèrent, souvent sans succès, d’interdire les jeux organisés par les élèves. Le wall game, un football rituel qui opposait externes et pensionnaires d’Eton, fut interdit de 1827 à 1836. Samuel Butler, directeur de la public school de Shrewsbury de 1798 à 1836, condamna dans son institution le football qui, selon lui, « convenait davantage aux garçons de ferme et aux travailleurs manuels qu’à de jeunes gentlemen [45. Holt Richard, Sport and the British, a Modern History, Oxford University Press, 1989.] ».

Godliness & good learning

L’avènement de la révolution industrielle oblige cependant les public schools à adopter un nouveau régime pédagogique, dans le but de former des gentlemen prompts à prendre en main l’essor du capitalisme industriel et colonial britannique. L’indiscipline qui régnait dans les établissements scolaires, le mode de vie quotidien empreint de violence des élèves et leurs révoltes récurrentes devenaient incompatibles avec les nécessités sociales et économiques qu’exigeait l’émergente société victorienne.

À partir de 1830, un profond mouvement de réforme morale est initié par le révérend Thomas Arnold, headmaster du collège de Rugby de 1828 à 1842. Ce dernier, ainsi que toute une génération de nouveaux directeurs et professeurs, est un fervent disciple des Muscular Christians, une association fondée par un chanoine anglican peu après la bataille de Waterloo en 1815 [46. Nicolas Bancel et Jean-Marc Gayman, ouvr. cité.]. Inspirés par la renommée de la gymnastique allemande suite aux succès militaires prussiens lors des guerres napoléoniennes, les Muscular Christians théorisent les bienfaits pédagogiques et moraux des exercices physiques. Appuyé par tout un réseau de réformateurs, tel Benjamin Hall Kennedy, headmaster de Shrewsbury de 1836 à 1865, Thomas Arnold ambitionne alors de purger les écoles de ses traditions les plus archaïques [47. James Walvin, ouvr. cité, p. 36.]. Il met en place un régime pédagogique rigoureux, plus porté vers la moralité chrétienne et le savoir, le godliness and good learning – « piété et bon apprentissage [48. Idem.] ». Arnold ouvre également les portes de son établissement aux enfants de la bourgeoisie marchande qui, avec les jeunes aristocrates, sont destinés à conduire la révolution industrielle en marche et deviennent les sujets d’une nouvelle éducation au code moral des plus stricts.

Les Muscular Christians conçoivent les activités physiques comme source de discipline et de tempérance [49. Holt Richard, ouvr. cité.]. Le courant pédagogique piloté par Thomas Arnold se penche en conséquence sur les jeux pratiqués à l’initiative des élèves. Préoccupés par la violence et la brutalité de ces divertissements ludiques, les réformateurs des public schools et les éducateurs formés par Arnold, plutôt que de s’évertuer en vain à interdire les jeux de football, décidèrent de les intégrer pleinement dans les enseignements. Ils laissent alors dans un premier temps les élèves seniors auto-organiser leurs jeux, légitimant par là même la pratique estudiantine culturelle des jeux de football. Cependant, les tenants de la pédagogie disciplinaire des Muscular Christians instrumentalisent rapidement la principale source de désordre et de violence dans les établissements scolaires pour en faire en outil de contrôle des élèves. Agissant par opportunisme pédagogique, les éducateurs réformateurs décèlent dans ces jeux de nouvelles pratiques corporelles que l’on peut codifier pour mieux discipliner les élèves sujets à l’insurrection et inscrire dans leurs corps le principe de la loi [50. Nicolas Bancel et Jean-Marc Gayman, ouvr. cité.]. « Je préfère que mes élèves jouent vigoureusement au football plutôt qu’ils emploient leurs moments de loisirs à boire, se saouler ou se battre dans les tavernes de la ville », affirme Thomas Arnold [51. Bernard Andrieu, « La fin du fair-play ? Du “self-goverment” à la justice sportive », Revue du MAUSS, 3 août 2011.].

« Le sang véritable des public schools »

Les premières règles de jeux de football, destinées à atténuer la brutalité endémique des pratiques physiques, sont formalisées aux alentours de 1840 [52. James Walvin, ouvr. cité, p. 38.]. Les surfaces sur lesquelles on s’adonne au ballon rond influent sur sa codification rigoureuse. À Rugby, où l’on joue sur un terrain souple, on normalise en 1846 un jeu qui autorise la prise du ballon à la main – le handling –, en 37 règles. Les sols durs d’Eton favorisent le développement du dribbling game et l’usage des mains pour porter le ballon ou pour arrêter l’adversaire y est proscrit en 1849. Quant à la Westminster School, elle met en place les premières feuilles de matchs dès 1854 [53. Idem.]. Les jeux de football prennent rapidement une place prépondérante au sein de la vie quotidienne des élèves des public schools : ils deviennent l’activité physique pratiquée en hiver, l’été étant dédié au cricket. Ainsi, dans son roman autobiographique publié en 1857, Tom Brown’s School Days, l’ancien school boy Thomas Hugues décrit déjà une vie scolaire passée sur les terrains de jeux de Rugby où il se consacre assidûment au football de son école afin de contrer le harcèlement d’un élève plus âgé et plus fort que lui [54. Paul Dietschy, Histoire du football, Perrin, 2010.].

Les footballs des public schools se voient progressivement parés de toutes les vertus pédagogiques. La pratique du ballon rond, sur un espace spécialement mis à disposition par l’école et dans le respect des règles validées par les autorités éducatives, pouvait occuper de nombreuses heures les élèves durant leur temps libre, alors moins portés sur les insurrections. Mais il forgeait également le caractère des hommes indispensables au développement de l’Empire britannique et de son industrie triomphante, en véhiculant sur les terrains de jeux autant l’esprit d’initiative que la discipline et le self-government. La pratique des jeux physiques codifiés devient quasi obligatoire sur l’ensemble des public schools – dès 1853, le Marlborough College les introduira dans son cursus scolaire [55. Nicolas Bancel et Jean-Marc Gayman, ouvr. cité.] – et des professeurs y sont spécialement dédiés. Dans certaines écoles, avoir été éducateur physique est désormais un préalable pour pouvoir prétendre à leur direction [56. Daniel Denis, « Aux chiottes l’arbitre », Politique Aujourd’hui, no 5, 1978, p. 12.]. Le Muscular Christian Hely Hutchinson Almond, directeur de la Loretto School de 1862 à 1903, affirme quant à lui déceler dans le football et le cricket un ensemble de pratiques pour former les futures classes dominantes à la compétition économique : « Les jeux dans lesquels le succès dépend de l’union des efforts de plusieurs, et qui cultivent le courage et l’endurance, sont le sang véritable du système des public schools [57. J. A. Mangan, Athletism in the Victorian and Edwardian Public School. The Emergence and Consolidation of an Educational Ideology, Cambridge University Press, 1981, p. 57.]. »

Un sport industriel

Dès la fin des années 1840, les jeux de football s’évadent des public schools grâce à la fondation des premiers clubs universitaires, à l’initiative des anciens élèves alors devenus étudiants. L’extension du réseau ferroviaire britannique entraîne la multiplication des parties de jeux entre équipes universitaires ou entre public schools et permet d’organiser les premières compétitions d’envergure régionale. Mais l’inextricable diversité des règles de jeu propre à chaque établissement vient freiner l’ambition de ces rencontres autour du ballon rond. En 1848, à l’université de Cambridge, quatorze anciens élèves de Harrow, Eton, Rugby, Winchester et Shrewsbury se réunissent le temps d’une après-midi, dans une simple chambre d’étudiant, et s’escriment à unifier les règles des jeux de football : « Il en résultait une terrible confusion, car chacun jouait selon les règles propres à sa public school, se rappelle un des protagonistes de cette rencontre. Je me souviens comment un [footballeur] d’Eton gueula sur un ancien élève de Rugby à propos de la possibilité de prendre le ballon à la main. […] Chacun apporta une copie de ses règles du jeu, ou bien les connaissait par cœur, et nos avancées dans l’unification de nouvelles règles furent fastidieuses.[…] Notre réunion ne prit fin qu’aux alentours de minuit [58. James Walvin, ouvr. cité. p. 46.]. »

Cette première standardisation du football, dénommée « Règles de Cambridge », oriente le jeu vers le dribbling game, occultant la pratique du handling chère aux élèves de Rugby, et démocratise considérablement le football à travers les campus universitaires du pays. Des clubs non scolaires et uniquement dédiés au ballon rond voient alors le jour. Mais le football moderne prend véritablement naissance le 26 octobre 1863 à la Freemasons’ Tavern de Londres. Les délégués de onze clubs de la capitale et de la banlieue entreprennent de structurer administrativement le football et d’en fixer des règles définitives en s’appuyant sur celles de Cambridge.

La Football Association est officiellement constituée le jour-même, mais d’âpres débats font alors rage au fil des séances à propos de l’usage des mains lors du jeu ou de la survivance de certaines pratiques jugées par certains trop violentes. Deux mois plus tard, quatorze articles définissent autant les dimensions maximales du terrain que les règles pour le coup d’envoi, le marquage d’un but ou encore la touche. Si l’interdiction du hacking (coup de pied dans le tibia) et du tripping (croc-en-jambe) réduit la brutalité physique sur les terrains, le jeu reste essentiellement un football de dribble, rude et individualiste, propre à la combativité promue par les gentlemen. Le hors-jeu est introduit dès 1866 afin d’encourager les passes entre coéquipiers et, en 1881, apparaît dans la codification du jeu la figure toute puissante de l’arbitre, l’homme en noir – la couleur des clergymen – chargé de faire respecter les règles de la Football Association sur le terrain. Le divorce avec les anciens élèves de Rugby, adeptes du handling, est quant à lui définitivement consommé, et ces derniers constitueront la Rugby Football Union en 1871, premier pas vers l’élaboration du rugby moderne. La codification rigoureuse des règles de jeu de ballon, l’apparition des premiers clubs, la création d’une fédération (la Football Association) ainsi que l’organisation des premières compétions transforment le dribbling game en véritable sport moderne [59. Norbert Elias et Eric Dunning, ouvr. cité.], le football-association, que l’on dénomme ainsi pour le distinguer de son proche cousin, le rugby-football.

La Football Association se drape dès lors des traits les plus manifestes de la révolution industrielle – au même titre que les autres sports modernes qui se normalisent en ce temps-là, tels le cricket, le rugby ou encore le tennis. Ses règles standardisées permettent au plus grand nombre de reproduire un même corpus de pratiques corporelles au sein d’un espace-temps rationalisé. La spécialisation des joueurs et des postes au sein de l’équipe met en scène la division du travail nécessaire à la société industrielle. L’organisation du jeu sous l’œil de l’arbitre, figure tutélaire qui impose sa loi, incarne la discipline et l’esprit d’initiative nécessaires à une même finalité de production : marquer des buts [60. Patrick Mignon, La Passion du football, Odile Jacob, 1998.]. Les premiers compte-rendus de match dans la presse empruntent quant à eux au vocabulaire industriel pour décrire les parties ; les équipes sont des « machines bien huilées », les joueurs ont des jambes tels des « pistons » ou se transmuent en « dynamos » qui tirent des « coups de masse [61. Holt Richard, ouvr. cité.] ».

Tacler l’hégémonie bourgeoise

La morale bourgeoise introduit également dans le football et plus généralement au sein des sports modernes l’éthique du fair play. Issu tout droit du code de l’honneur chevaleresque qui combinait art de la guerre et art de la courtoisie [62. Sébastien Nadot, Le Spectacle des joutes. Sport et courtoisie à la fin du Moyen Âge, Presses Universitaires de Rennes, 2012.], le fair play est intrinsèque aux sociétés aristocratiques pour lesquelles, comme le décrit l’historien Johan Huizinga dans son essai sur le jeu, « il ne peut être question de victoire que […] lorsque l’honneur du chef sort accru du combat » ou encore que « le vainqueur sait faire preuve de modération » [63. Johan Huizinga, Homo ludens, essai sur la fonction sociale du jeu, Gallimard, 1972, p. 162.]. La beauté du geste, l’honneur individuel, le contrôle de soi et la retenue dans le jeu doivent primer sur la victoire. Le fair play, prônant le respect à la fois des règles, de l’adversaire et du résultat final du match [64. Bernard Andrieu, « La fin du fair-play ? Du “self-goverment” à la justice sportive », art. cité.], devient avec la naissance des sports modernes, un « entraînement au comportement moral sur le terrain de jeu transférable à l’ensemble du monde [65. McInstosh Peter, Fair-Play: Ethics in Sport and Education, Heineman, 1979, p. 27.] ». Les classes dominantes anglaises, en rationalisant le ballon rond en sport moderne, assujettissent ainsi le football en instrument pédagogique au service de l’Empire britannique, mais aussi en nouvelle forme de sociabilité pour gentlemen.

Dès 1867, grâce à l’unification des règles par la Football Association, apparaissent les premiers championnats inter-comtés qui opposent les clubs des anciens élèves des public schools. La fédération sportive organise à partir de 1872 la Football Association Cup – ou Coupe d’Angleterre de Football – qui réunit alors quinze clubs de gentlemen, et dont le règlement fixe la durée du match à 90 minutes et le nombre de joueurs par équipe à onze. Le maillage des clubs s’accroît rapidement : si on compte 50 clubs affiliés à la Football Association en 1871, on en dénombre 1 000 dès 1888 [66. Paul Dietschy, ouvr. cité.]. Une véritable régularité des compétitions avec l’établissement d’un calendrier des matchs ainsi que la comptabilité des résultats sous la forme de classements [67. Alfred Wahl, Les Archives du football. Sport et société en France (1880-1980), Gallimard-Julliard, 1989.] s’instaurent, permettant de valoriser les équipes les plus victorieuses et d’engendrer les premières vedettes du football.

Si, depuis sa création dix ans auparavant, la Cup est remportée par des clubs de gentlemen, la finale de 1883 opposant les Old Etonians, menés par l’exubérant aristocrate Lord Kinnaird, au Blackburn Olympic marque un tournant dans l’histoire du football. Pour la première fois, une équipe uniquement composée d’ouvriers gagne la Cup. Le but de la victoire marqué par les Blackburns signe alors tout autant la fin de l’hégémonie bourgeoise sur le ballon rond que les prémices de la popularisation du football.

En moins de trente ans, le football devient un trait fondamental de la culture de classe ouvrière britannique. Il s’exporte à travers la planète grâce à la domination géographique et économique de l’Empire britannique. Édouard Pontié, rédacteur en chef de l’hebdomadaire sportif français Armes et Sports écrit ainsi dès 1900 : « Tout le Vieux Continent a des équipes de football. […] L’Allemagne et l’Autriche, comme les pays bohèmes et hongrois, ont adopté le jeu, la Suisse a fait de même, l’Italie a de bonnes équipes à Turin, à Milan, à Rome et à Naples ; l’Espagne enfin s’intéresse au mouvement avec Madrid et Barcelone. Les soleils d’hiver n’éclaireront bientôt plus partout que des joueurs de football. »

Notes

| ↩1 | Norbert Elias et Eric Dunning, Sport et Civilisation. La violence maîtrisée, Fayard, 1994, p. 294. |