« Après toutes ces années à vivre dans la peur, je me fous de la bombe et du reste. Après toutes ces années à m’inquiéter pour ma vie, j’ai enfin commencé à m’amuser – et les seuls à s’en plaindre sont mes créanciers et mes propriétaires. Et vous savez quoi ? Qu’ils aillent se faire foutre. Désolé si ça les dérange, mais les papillons qui vivaient dans mon estomac se sont envolés en passant par ma gorge, et ils ont appris à aimer l’air libre 1 Toutes les citations sont extraites du fanzine Divergence, nº 7, octobre 2011.. » Il se peut que ces paroles de la chanson « Please my Favorite don’t be Sad » représentent à elles seules la philosophie de l’inclassable groupe de Brooklyn The World/Inferno Friendship Society (WIFS)…

Télécharger l’article en PDF.

Il se peut que ces paroles de la chanson « Please my Favorite don’t be Sad » représentent à elles seules la philosophie de The World/Inferno Friendship Society (WIFS) : profiter de la vie dans ce qu’elle a de bon à offrir en emmerdant copieusement les propriétaires, les puissants et leur morale. Mais la limiter à ça ne serait pas rendre totalement justice à ce groupe qui arpente les routes et écume les salles de concert depuis presque vingt ans, propageant joie, bonne humeur et anarchie à grands coups d’un punk cabaret que d’aucuns qualifieraient de dionysiaque.

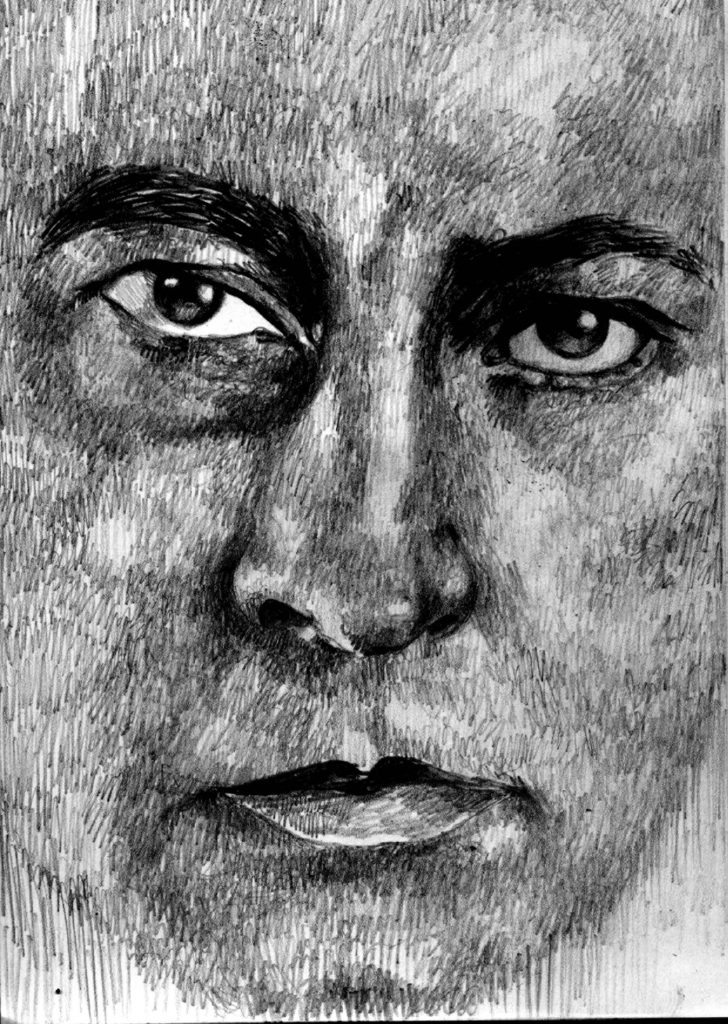

Formé en 1996 à New York (Brooklyn), le groupe a vu défiler en son sein plus de quarante membres, fonctionnant comme un collectif au line-up mouvant, où les musiciens vont et viennent au gré de leurs envies. La figure centrale du groupe est celle du seul matelot n’ayant jamais quitté le navire, le chanteur charismatique à l’allure de dandy, Jack Terricloth. Il raconte les débuts comme le bon temps, quand lui et ses potes détournaient l’électricité pour les habitants du ghetto, volaient du matériel de chantier et s’immisçaient en fin de manifestation anti-avortement à bord d’un camion à l’allure officielle pour embarquer la sono.

Rapidement, le groupe sort des disques et se forge une réputation de groupe endiablé – pas volée. La musique de WIFS est bien loin des canons du punk. Pour faire simple, on pourrait la définir comme du punk cabaret avec la graine de folie, d’excentricité et de magie que cela suppose. Leur musique mêle jazz, soul, musique allemande des années 1930, klezmer ou folk, le tout passé dans la moulinette poétique et anarchiste qui a cimenté leur identité. Autant dire que leurs chansons se détachent de l’univers musical punk, en en prenant l’énergie et la fougue, et en y adjoignant sans honte des cuivres, du piano, et un chant à s’en décoller la plèvre – Jack Terricloth réussit à retrouver l’intensité d’un chant crié par son phrasé, et sa puissance mélodique n’a rien à envier aux meilleurs chanteurs de gospel.

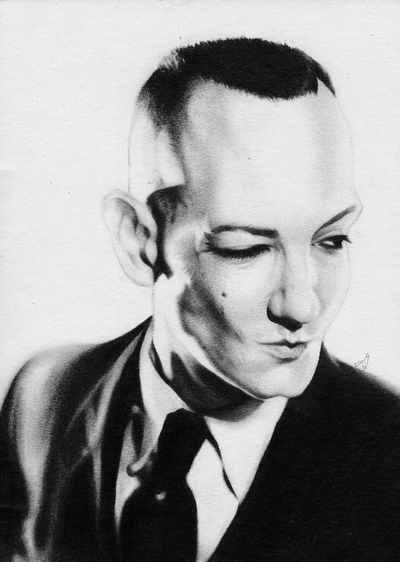

Loin d’une accumulation de styles, WIFS donne une substance politique, historique et esthétique à sa musique en émaillant ses disques de références en tous genres. Le meilleur exemple reste leur album concept Addicted to Bad Ideas qui retrace la vie de Peter Lorre, cet acteur juif commençant sa carrière en Allemagne (M le maudit), puis réfugié en Angleterre et à Hollywood (Casablanca) sous la pression du régime nazi. « Lorre est un excellent moyen pour examiner l’histoire du xxe siècle. C’est quelqu’un que je trouve étrangement charismatique et qui fout la trouille ; je pense que la plupart des punks peuvent s’identifier à lui. »

« J’ai tiré sur Ronald Reagan »

Nous sommes à New York, en 2007, et WIFS donne un concert au Cha Cha. Épouvanté par la foule de gamins en délire qui se pressent et se bousculent devant la scène, le propriétaire coupe le jus au bout de deux chansons. Pris de panique à l’idée que son club parte en fumée, il ne se rend pas compte qu’il vient de commettre une grossière erreur. Le public sombre dans la folie – sans musique, plus rien ne les retient. Les murs tremblent, le mobilier s’envole : en un rien de temps, tout est saccagé. Dans la cohue, Jack Terricloth descend de scène et en profite pour s’éclipser dans le bar d’en face, admirant le chaos, une piña colada bien fraîche au bec. « La police a essayé de m’arrêter, mais ils n’arrivaient pas à y croire. “Ce gars a détruit votre club ?” On avait à peine joué deux chansons, je ne transpirais même pas, et j’étais bien habillé. » Son costume-cravate l’a ainsi plus d’une fois sauvé d’une mauvaise passe, lui permettant de se camoufler aisément en ce qu’il n’est pas : un respectable quarantenaire, cherchant désespérément son fils venu à un concert qui a mal tourné.

Même s’il a l’âge d’être papa, Jack Terricloth est bien loin d’en avoir l’envie. Préférant voir la vie comme un terrain de jeu aux possibilités infinies, il apprécie de se retrouver un soir à Indianapolis, l’autre à Chicago, pour faire ce qu’il préfère : jouer. Expert en canular, sa longue carrière d’imposteur ne se résume pas à l’épisode du Cha Cha. Au lycée, alors qu’il vient de découvrir le punk, il a pour habitude de prendre le combiné et de raconter des craques à l’opérateur : « Je disais que je voulais me tuer et je raccrochais. Ils rappelaient et discutaient avec moi. Je pouvais passer 45 minutes comme ça. » Mais des petites blagues ont pu déraper : « Un jour, j’ai appelé et j’ai cité une chanson de Suicidal Tendencies : “J’ai tiré sur le président Reagan et je vais lui tirer dessus encore et encore.” Je ne savais pas que Reagan était de passage dans la ville d’à côté. Les services secrets ont pris ça très au sérieux et ont fermé mon école. Ils ont fait une descente à mon arrêt de bus et m’ont mis à l’isolement pendant un jour et demi. » Resté en liberté surveillée pendant encore un an, et alors que toute cette affaire aurait dû s’arrêter au moment de sa majorité, il raconte qu’à chaque passage d’un président pas loin de chez lui, il reçoit encore un coup de fil des services secrets lui demandant s’il a prévu quelque chose cette fois-ci…

Écouter du rock ou faire la révolution ?

Ce poète en costard-cravate vivant de l’aide sociale a trouvé dans le punk quelque chose qui l’a sauvé. « J’étais un fugueur. Je me suis retrouvé dans un squat où les gens étaient si ouverts et si accueillants que ça m’a complètement sauvé la vie. J’ai rencontré un tas de gamins dans la rue, ils m’ont entièrement intégré. Ils jouaient tous dans des groupes, mais je trouvais que la musique était horrible, pour dire la vérité. Un jour, l’un d’eux m’a dit : “Eh, on va en Californie. Tu sais jouer de la basse ?” J’ai dit : “Ouais !”, même si c’était un mensonge. La musique était tellement mauvaise que ça n’avait pas d’importance. » Ce qui importe, pour Jack et pour Word/Inferno, c’est ce qu’on retrouve dans chacune des paroles du groupe : l’éthique.

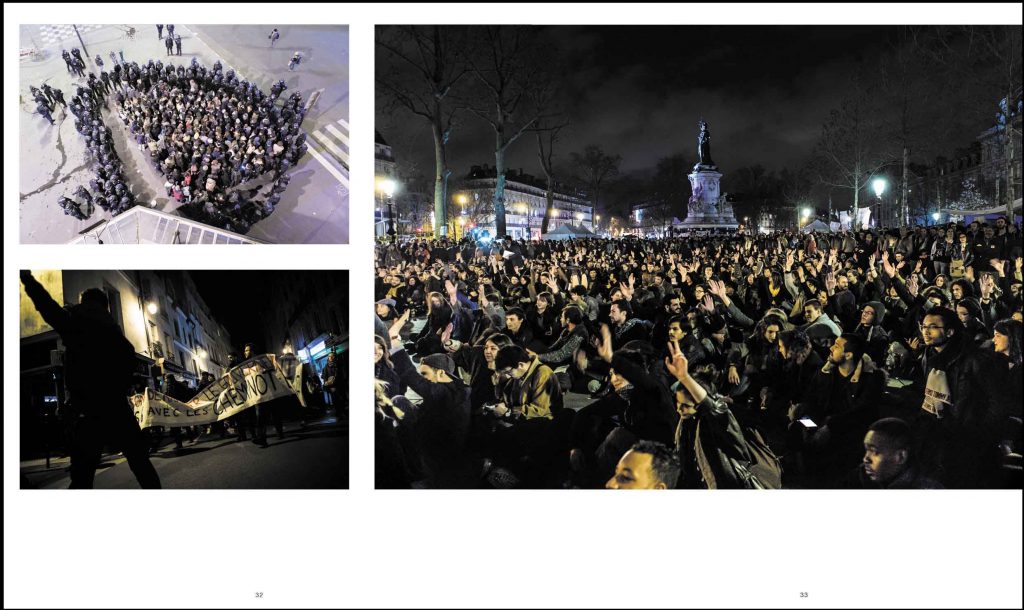

Dans les pistes de Word/Inferno, le punk n’est plus « un style de musique, mais une attitude de se sentir dépossédé, privé de ses droits, ignoré, et demander plus de sa vie. La musique n’est qu’une raison pour se rassembler n’importe quel soir de la semaine, transpirer et s’embrasser. À chaque fois que j’entends quatre adolescents geindre à la radio sur des guitares survoltées, ça ne m’offense pas ; c’est comme vivre dans une ville dont tu ne parles pas la langue. Ce dont je suis le plus fier avec WIFS, c’est qu’on force les gens à redéfinir pourquoi ils sont là-dedans : est-ce que vous voulez écouter du rock ou faire la révolution ? Si vous voulez juste rocker, il y a des milliers de groupes de reprises ; mais si tu es vraiment un freak, si tu as vraiment besoin de plus que la vie qui t’est offerte, si tu as toujours espéré qu’il y ait un underground qui se batte pour toi, alors nous sommes peut-être, en ce moment même, l’exemple que l’improbable est viable. »

Quelques pistes

Just the Best Party

(Gern Blandsten, 2002)

Deuxième album du groupe qui résume à son titre ce qu’il peut représenter : une fête monstre ! Qui joue ce disque prend le risque de voir ses voisins débarquer, une bouteille de vin à la main, guidés par un rythme affriolant, prêts à en découdre toute la nuit durant…

Red-Eyed Soul

(Chunksaah records, 2006)

Probablement le meilleur pour s’initier à la discographie touffue du groupe. S’y enchaînent un nombre incalculable d’hymnes typiques de WIFS. On y découvre les enlevés « Only Anarchists Are Pretty », « Me V. Angry Mob », « Paul Robeson » ou encore « Fiend in Wein ».

The Anarchy and the Ecstasy

(Chunksaah records, 2010)

Dernier album en date du groupe avec une nouvelle approche de leur musique. Alors qu’auparavant les guitares et les tempos élevés prédominaient, le piano et les mid-tempo ont cette fois la part belle. Le disque a pu décevoir quelques fans, il n’en reste pas moins un sacré monument de cabaret punk.

Turnstile Comix nº 2

(Silver Rocket records, 2011)

Fruit du travail de collaboration entre le groupe et le dessinateur de comics Mitch Clem, WIFS y propose deux nouveaux titres bien plus punks que l’album précédent. Mitch Clem nous offre une splendide BD de 40 pages qui revient sur quelques-unes des meilleures anecdotes de concerts du groupe.

Ce texte est paru dans le numéro 1 de la revue Jef Klak, « Marabout », Automne-hiver 2014-15.

Notes

| ↩1 | Toutes les citations sont extraites du fanzine Divergence, nº 7, octobre 2011. |