Non pas se poser la question du « on ne peut plus rien dire », mais celles du comment on le dit. Des polémiques récentes dans le milieu théâtral ont opposé les partisan·es de la libre création qui se doit de tout représenter à celles et ceux qui cherchent à penser une expression inaliénable des mémoires dominées. Quelles voix pour des luttes impossibles à marchandiser en billets de théâtre ? Actuellement sur les planches de La Colline à Paris, le spectacle Révélation écrit par Léonora Miano et mis en scène par Satoshi Miyagi réactive les âmes noires prises dans la traversée de l’Atlantique, pour s’y perdre, s’y vendre, s’y trahir ou s’en tirer. Une proposition critique et poétique pour penser un idéal d’universel non-blanc se joue alors entre les lignes. read more…

Dé-colonialités

Ce qui fait une mort

Forcer les gènes et l’Afrique

Enquête sur le forçage génétique des moustiques

La lutte contre le paludisme va d’échec en échec ces dernières années ; en 2016, il a tué près d’un demi-million de personnes. Pour y remédier, des laboratoires et fondations internationales financées par des géants de l’industrie vont tester une nouvelle méthode : le forçage génétique. L’idée est de modifier génétiquement les moustiques vecteurs de la maladie, pour en propager quelques milliers dans l’environnement. Les gênes dont ils sont porteurs sont censés éradiquer des populations entières d’insectes en quelques générations. Si ces moustiques sont fabriqués dans les éprouvettes du Royaume Uni, c’est au Burkina Faso, au Mali ou au Kenya qu’ils seront relâchés. Or, tout comme pour les autres OGM, les conséquences sur la flore et la faune sont impossibles à prévoir. Le fantasme d’une technoscience occidentale toute puissante continue sa fuite en avant, sous couvert de santé publique. Au détriment des populations autochtones, de leurs capacités de décision et de leurs savoirs, systématiquement occultés. read more…

Les feux qui forgèrent Iceberg Slim

Biographies en clair-obscur d’un mac de Los Angeles

Traduit par Samuel Lamontagne et Elvina Le Poul

Connu pour ses récits autobiographiques de maquereau, Robert Beck alias Iceberg Slim (1918-1992) est un personnage aussi paradoxal que populaire dans la culture US. Ses écrits ont marqué l’imaginaire du rap, notamment gansta, ainsi que la culture visuelle représentant la vie des Africain·es-Américain·es. Alors que son œuvre critique a abordé avec finesse les politiques raciales, son héritage dans la culture pop a rapidement nourri un regard voyeuriste porté sur le ghetto. Et la figure du maquereau, à laquelle il a pourtant donné de la substance, a pu contribuer à stéréotyper les masculinités noires. Les tumultes de ce personnage haut en couleurs nous emportent des rues du Milwaukee à la vie dorée hollywoodienne, en passant par la prison et les banlieues du South Los Angeles. Tout en contradiction, l’œuvre littéraire d’Iceberg Slim transcrit sans fioritures les expériences des Africain·es-Américain·es au sein d’une société raciste et sans merci. read more…

2018 : Vers où coule le sang de la Naqba…

Horizons nouveaux pour la « question de Palestine »

En Palestine, le soixante-dixième anniversaire de la Naqba s’est soldé dans le sang, avec la mort de dizaines de manifestant·es tué·es par les soldat·es de l’armée israélienne. Ni l’absolution de la Maison Blanche, ni la complicité ou la couardise de la « communauté internationale », n’incitent à penser que le gouvernement israélien fera preuve d’une plus grande retenue dans un proche avenir. En revanche, tout indique que le cadre de lecture du conflit des vingt-cinq dernières années, alias le « processus de paix », est de l’histoire ancienne. Gargarisé d’impunité, Israël est renvoyé à sa contradiction originelle. Un nouveau champ de possibles, y compris les pires, s’ouvre pour le peuple palestinien. Et le mouvement de solidarité international se réinvente par petites touches. read more…

Howard Buffett au Congo

Le problème de la philanthropie capitaliste

La colonisation n’en finit pas de sévir, et si l’occupation militaire des territoires n’est plus en vogue pour les pays occidentaux, d’autres moyens leur sont offerts pour asseoir leur position sur nombre de pays. La philanthropie, que l’on pourrait croire armée des meilleures intentions, fait partie des nouvelles formes de ce libéralisme postcolonial : en inondant les États et les structures locales de dollars, les grands investisseurs capitalistes noient dans l’œuf toutes les initiatives pour l’autonomie et la résistance des peuples autochtones. Pour exemple, voici le cas du businessman Howard Buffett, fils de Warren Buffett (troisième fortune mondiale), qui joue un rôle non négligeable dans le « développement » de la République démocratique du Congo et vient influencer les récits des journalistes ou des ONG là où aboutit son financement. read more…

L’esprit du Turc mécanique

Moyen-Orient : les petites mains du capitalisme informatique

Traduit par Ferdinand Cazalis et Xavier Bonnefond

Texte original : « The Ghost of the Mechanical Turk », Jacobin, 16 déc. 2017.

Au Moyen-Orient, et sous couvert de lutte contre la pauvreté, le néolibéralisme exploite l’occupation et la guerre pour en retirer une main-d’œuvre la moins chère possible. Dans les territoires occupés de Palestine ou les camps de réfugié·es syrien·nes, les plans de développement de la Banque mondiale n’hésitent plus à promouvoir la sous-traitance de microtâches numériques pour le compte de grandes firmes internationales. Pour des rémunérations de misère et sans protection sociale, les plus vulnérables sont aujourd’hui forcé·es de jouer le jeu du « Turc mécanique » : travailler dans l’ombre pour faire croire aux populations occidentales que les nouvelles technologies fonctionnent comme par magie.

« Deviens tOn ProprE PatroN. » Deux Palestiniens d’une vingtaine d’années sont représentés penchés au-dessus d’un iPad en train de rire : un filtre ColourSplashTM fait briller d’un vert radioactif leurs yeux et leurs bracelets de festival effilochés. Ce matin, en guise de costume, ils portent ce qui leur est tombé sous la main, et leurs bureaux sont n’importe où ils peuvent allumer leurs écrans. Ces mantras tournent en boucle sur un groupe Facebook faisant la promotion du travail freelance en ligne à Gaza et en Cisjordanie.

L’idée est simple : quelle que soit votre situation, vous pouvez vivre le rêve de la génération Y et « travailler où vous voulez quand vous voulez » grâce à Internet. Dans un pays comme la Palestine, où le taux de chômage atteint 30 % (le plus élevé du monde selon certaines mesures 1 Voir sur le site de la Banque mondiale : « The World Bank In West Bank and Gaza ».) et où les déplacements sont violemment restreints par un maillage de checkpoints, de frontières, et de zones militaires, travailler dans le « n’importe où » du royaume numérique peut être vendu comme un moyen de surmonter ces obstacles.

C’est précisément l’approche du projet « m2Work » de la Banque mondiale, en partenariat avec Nokia. Une initiative parmi d’autres, lancées ces dernières années par des gouvernements ou des entreprises ayant identifié le monde arabe comme une région où le microtravail numérique présentait un « gros potentiel » pour combattre la pauvreté. Mais cette rhétorique de la flexibilité et de l’entreprenariat cache une réalité moins reluisante.

Il existe d’impressionnants projets de terrain, tel Gaza Sky Geeks, développant des initiatives de travail numérique avec un potentiel d’émancipation plus important. Mais quand des entités occidentales comme la Banque mondiale, la fondation Rockefeller, ou des ONG internationales vendent des plateformes de petits boulots comme la solution miracle aux problèmes des réfugié⋅es et des victimes de l’occupation, il faut regarder de plus près leurs motivations. Ce qu’on appelle « libération » du point de vue techno-développementaliste ressemble plus, dans la perspective des travailleurs et travailleuses, à de l’exploitation.

« Exploitation participative »

La plateforme de travail « Mechanical Turk » (ou Mturk, signifiant « Turc mécanique ») d’Amazon fournit le meilleur exemple de microtravail, élément-clé du schéma de développement néolibéral visant le Moyen-Orient. Comme l’écrit David Golumbia dans Jacobin en 2015 :

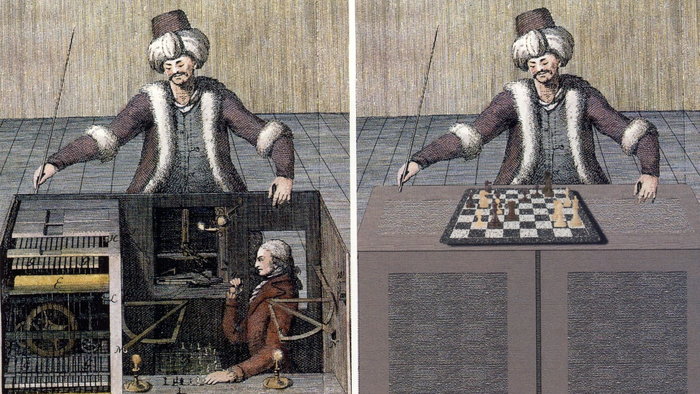

L’appellation [Turc mécanique] est […] une référence éloquente, renvoyant à cet automate européen du XVIIIe siècle jouant aux échecs, conçue pour amuser les salons. Ce tour de passe-passe consistait à dissimuler un être humain de petite taille qui accomplissait le travail prétendument réalisé par la machine. Comme le note l’historien Ayhan Aytes, ces automates étaient vêtus d’un costume « oriental », notamment parce que toute personne originaire de l’est de l’Europe était perçue comme « docile » et « sans âme ». MTurk permet aux employeurs de définir des tâches nécessitant la saisie et le traitement de grandes quantités de données, que les êtres humains, pour une raison ou un autre, continuent à exécuter plus efficacement ou plus précisément que les ordinateurs [2. David Golumbia, « The Amazonization of Everything », Jacobin, 8 mai 2015.].

Les portails de microtravail exploitent les foules virtuelles pour compiler des listes de morceaux de musique, taguer des vidéos et des images, écrire, traduire ou transcrire de courts textes et fournir ainsi des séances d’entraînement aux logiciels d’intelligence artificielle.

Le microtravail n’est qu’une partie d’un panel plus large de travail numérique allant de services à la demande comme Uber jusqu’à l’extraction de données rentables de nos moindres actions sur Facebook, Twitter et Instagram. Le concept de digital labor, que le sociologue Antonio Casilli définit comme « un continuum d’activités humaines divisées en tâches et non rémunérées ou sous-rémunérées [3. Antonio Casilli, « Global Digital Culture. Digital Labor Studies Go Global: Toward a Digital Decolonial Turn », International Journal of Communication, vol. 11, p. 21, sept. 2017.] », signifie que le travail ne peut plus être aisément distingué du temps de loisir. À cause de cette ambiguïté, il est difficile de parler d’exploitation, un mot plutôt associé aux conditions d’usine qu’au travail numérique. Il est également difficile, pour des personnes qui n’ont pas la sensation de travailler, de reconnaître qu’elles produisent objectivement de la valeur économique en s’adonnant à ces activités.

Néanmoins, ce n’est pas parce que le microtravail peut être accompli avec les mêmes raccourcis clavier que pour chatter avec un ami Facebook ou pour télécharger un film qu’il est inoffensif pour autant. Des chercheurs et chercheuses du Human Computer Interaction (HCI), Lily Irani et Six Silberman [4. Notamment dans « Turkopticon: interrupting worker invisibility in amazon mechanical turk », Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems, p. 611-620, 2013.] et l’Oxford Internet Institute [5. Voir par exemple le rapport The Risks and Rewards of Online Gig Work At the Global Margins.] en particulier, ont analysé ces plateformes et mené des entretiens avec des utilisateurs et utilisatrices pour montrer en quoi les portails de travail numérique rémunéré menacent sérieusement les protections de base des travailleurs et travailleuses. La rémunération horaire médiane sur le Mechanical Turk d’Amazon est de 1,38 $, et une tâche peut n’être payée que 0,01 $. Tandis que des personnes du monde entier offrent d’accomplir des tâches pour des prix de plus en plus bas, les taux de rémunération s’effondrent. Les employé·es se trouvant dans l’impossibilité de s’informer sur la nature de l’activité à laquelle ils contribuent, leurs opportunités de promotion ou de formation sont quasi inexistantes.

En outre, les corps des prolétaires du numérique ne sont pas moins soumis aux exigences du capital que leurs homologues de l’industrie. Les réfugié⋅es du camp libanais de Shatila, qui s’impliquent dans un ensemble d’activités de digital labor allant de la programmation freelance jusqu’aux jeux en ligne avec des monnaies virtuelles, se voient forcé⋅es d’adapter leurs heures de sommeil aux demandes du capital – occidental. Des adolescent⋅es gardent leur téléphone allumé, en mode bruyant, pendant leur sommeil pour pouvoir répondre à n’importe quelle heure, ou bien consomment sans fin des boissons énergisantes pour travailler ou jouer toute la nuit. Des études sur les microtravailleurs et travailleuses du monde entier, ou sur les « gold-farmers [6. Le farming consiste à accumuler des crédits virtuels en répétant des tâches monotones dans un jeu vidéo en ligne tel World of Warcraft. En 2011, The Guardian a publié le témoignage d’un prisonnier de camp de travail forcé à farmer par ses geôliers, qui revendaient ensuite les crédits contre de la vraie monnaie. À noter que « farmer » signifie à la fois « fermier » et « bouseux » ou « péquenot » (NdT).] » en Chine, ont montré comment ces activités entraînaient des troubles physiques dus à la répétition des mouvements ou de graves problèmes aux yeux.

Or, contrairement au travail en usine, l’isolation géographique des travailleurs et travailleuses du numérique, les un⋅es des autres mais aussi de leur employeur, réduit les opportunités d’actions collectives de résistance à ces conditions. Malgré tout, il y a eu quelques initiatives créatives pour se défendre contre la précarité et l’exploitation qui sont l’essence du microtravail. Parmi celles-ci, la campagne de courriels « Dynamo » – un proto-syndicat – et le système de surveillance FairCrowdwork conçu par IG Metall en 2015.

Les gold-farmers sans frontières

La manière dont les plateformes numériques profitent des inégalités de genre, de classe ou de race pour générer du digital labor non ou sous-payé n’est inscrite dans l’agenda d’aucune campagne de développement institutionnelle. Or ces questions, mises en lumière par des théoricien⋅nes comme Casilli en tant que « tournant décolonial numérique [7. Antonio Casilli, art. cité.] », sont essentielles pour comprendre l’expansion de ce type de travail dans le monde arabe.

Le projet « m2Work » vise à surmonter les « obstacles géographiques » afin d’offrir des opportunités d’emploi aux femmes et aux jeunes sur place. Cependant, cette insistance sur le besoin de « surmonter » la géographie masque l’ampleur des inégalités spatiales en termes de pouvoir et de richesses qui sont à l’œuvre dans le domaine du digital labor. Une étude de l’Oxford Internet Institute s’appuyant sur soixante mille transactions anonymisées et réalisées sur Upwork a révélé un schéma clairement néocolonial, puisque les « tâches » sont vendues depuis l’Inde et les Philippines aux États-Unis, à l’Australie, ou au Royaume-Uni. Résultat : le même nivellement par le bas toxique qui caractérise la production industrielle depuis trente ans.

Il est significatif que, dans une étude de faisabilité datant de 2013 [8. Banque mondiale, Feasability Study. Microwork for the Palestinian Territories.], la Banque mondiale désigne Gaza et la Cisjordanie comme des destinations « particulièrement pertinentes » pour le microtravail. Dans ce nivellement par le bas mondialisé, le « bas » est une prison à ciel ouvert et une zone sous occupation militaire. Selon ce même rapport, ces sites comportent pour les employeurs des « risques limités » d’avoir à payer des intéressements sur les bénéfices ou même un salaire minimum. Les protections sociales sont peut-être « risquées » pour les employeurs. Mais rendre quelqu’un.e dépendant⋅e, pour sa survie, d’un algorithme n’ayant aucun compte à rendre est aussi risqué. Ne pas payer les employé⋅es selon un taux horaire suffisant pour se nourrir et nourrir leur famille est risqué. Se résoudre à des heures de travail erratiques ou excessives provoquant des troubles musculo-squelettiques, des problèmes de vision, ou des insomnies est risqué.

Un des principaux arguments de vente en faveur des plateformes de travail en ligne consiste à les présenter comme aveugles aux différences de genre ou de race. Mais les inégalités inhérentes à ce type de systèmes ne disparaissent pas juste parce que les participant·es demeurent anonymes. Quand le monde a appris l’existence de ces camps de travail en Chine où des prisonniers sont forcés à jouer à des jeux en ligne générant du profit, les salles de chat de jeux vidéos ont commencé à utiliser l’expression « gold-farmers chinois ». Un terme péjoratif pour désigner des joueurs-travailleurs qui essaient de revendre leurs acquis virtuels contre de la monnaie sonnante et trébuchante. Au point que des joueurs syriens à Shatila qui voyaient plus leur activité de jeu comme un loisir que comme un travail, en sont venus à se plaindre que leurs noms arabes ou leur anglais approximatif conduisait les autres joueurs à les voir comme des travailleurs indésirables ou des « gold-farmers » dans les équipes de jeu. Les microtravailleurs et microtravailleuses ne disposent d’aucune protection pour des dynamiques similaires qui existent sur les plateformes du digital labor.

Prisonnier·es du virtuel

Le m2work de la Banque mondiale s’inspire largement du projet Samasource, une entreprise à but non lucratif qui cherche à réduire la pauvreté des plus défavorisé·es en leur sous-traitant le travail informatique de Walmart, eBay ou d’autres entreprises. Mais contrairement à ce qu’avance le discours marketing, ces modèles ne fonctionnent pas malgré les situations de conflit comme l’occupation israélienne en Palestine ou la crise des réfugié·es, mais grâce à elles.

Le digital labor s’insère parfaitement dans la logique des camps de réfugié·es ou celle des territoires occupés, où les gens doivent être gardés en vie, mais pas plus. Aujourd’hui, même les personnes apatrides privées d’existence politique, de droits et de protections légales, peuvent être rendues productives. Via des plateformes en ligne, des gens qui résident à Gaza, la « plus grande prison à ciel ouvert du monde », peuvent faire un travail tout ce qu’il y a de concret depuis leurs cellules virtuelles. Leur intégration dans l’économie globale en tant que sous-traitant·es bon marché rend les utilisateurs et utilisatrices dépendants·es non seulement d’Israël ou d’un État hébergeur, mais aussi de la technologie [9. Helga Tawil-Souri, « Digital Occupation: Gaza’s High-Tech Enclosure », Journal of Palestine Studies, vol. 41, no 2 (Hiver 2012). ].

De la même manière que le complexe industrialo-carcéral [10. « What is the Prison Industrial Complex? », <prisonabolition.org>. ] profite du travail non ou sous-payé des détenu·es, ces projets ne fleurissent que grâce à l’état d’agitation sociale et politique du Moyen-Orient. En fait, les programmes de travail de l’administration pénitentiaire aux États-Unis [11. Mary Lacity, Joseph W. Rottman, Erran Carmel, « Impact Sourcing: Employing Prison Inmates to Perform Digitally-enabled Business Services », Communications of the Association for Information Systems, vol. 34 art. 51, 2014.] incluent déjà la saisie de données numériques, la relecture et la préparation de documents, exactement comme les détenu·es chinois·es sont forcé·es à faire du « gold-farming ».

Ces efforts non dissimulés pour passer outre les réglementations locales dans les pays du Sud, de manière à servir les plateformes occidentales, font partie d’un plan bien plus ambitieux : la « Technologie pour le Bien [12. « Tech for good » peut vouloir dire : les technologies pour des biens, ou les technologies pour de bon (NdT).] », selon les mots des chantres du développement. Mais les technologies ne sont pas bonnes en soi. La réalisatrice palestinienne Tawil-Souri nous presse de prendre la mesure du côté obscur du progrès, à l’œuvre dans le rôle joué par Internet dans les sociétés du Moyen-Orient, qui inclut de manière décisive « une consolidation avancée du capital d’entreprise et l’imposition de ses critères et priorités à l’État-nation [13. Helga Tawil-Souri, « Hacking Palestine: A digital occupation », <aljazeera.com>, 9 nov. 2011.] ». Malgré toute la rhétorique lyrique de l’accès « à l’économie du savoir global », les lignes directrices de la Banque mondiale n’auront aucun impact sur les problèmes structurels sous-jacents qui sont la cause première du chômage dans ces régions. En Palestine, par exemple, depuis les années 1990, les politiques de la Banque mondiale pour la paix et la construction de l’État ont tout misé sur la croissance du secteur privé, ignorant les rapports montrant que si l’occupation était levée, le PIB doublerait [14. ONU, « New UN report finds that without obstacles Occupied Palestinian Territory’s economy could easily double gross domestic product », 6 sept. 2016.]. La notion de « Technologie pour le Bien » est la suite logique de ce type de raisonnement fallacieux.

Le destin du « Turc »

Comme l’a remarqué David Golombia [15. Art. cité.], le Turc fumant sa pipe qui a donné son nom à la plateforme de microtravail d’Amazon s’insérait dans une mode de l’époque : on se passionnait alors pour ces automates conçus pour ressembler à « l’Autre » oriental, l’obéissant et docile Musulman construit de toutes pièces dans l’imaginaire chrétien. Mais le Musulman-machine prend un tout autre sens quand il s’incarne dans une masse de travailleurs et travailleuses résidant dans les zones appauvries, des camps de réfugié·es syrien·nes jusqu’aux territoires occupés de Palestine, et forcé·es d’accomplir des tâches répétitives et déqualifiées, caché·es derrière une interface aussi anonyme que trompeuse. Comme des machines, toujours en éveil, cette « population surnuméraire » fournit un carburant inextinguible aux entreprises qui pilotent le progrès occidental et sa course au profit 24 h/24.

Notes

| ↩1 | Voir sur le site de la Banque mondiale : « The World Bank In West Bank and Gaza ». |

Black Panther contre l’Atlantide noire

Afrofuturismes, Internationalisme révolutionnaire et Capitalisme Noir

Traduit par Ferdinand Cazalis

Texte original : « Black Atlantis », Viewpoint Magazine, 5 mars 2018.

Les blockbusters (« bombes de gros calibre », au sens littéral) lâchés sur le monde par Hollywood sont autant de purs moments de divertissement que de véritables usines à mythes, forgeant les imaginaires et influençant nos représentations. L’adaptation cinématographique par les studios Disney des aventures du tout premier super-héros noir, Black Panther, ne fait pas exception. L’engouement sans précédent de la communauté africaine-américaine pour le film a vite tourné au débat politique : représentation héroïque de la culture noire et visibilisation des opprimé·es, ou bien dépolitisation des révoltes africaines-américaines et conflits raciaux édulcorés ? Asan Haider, rédacteur en chef du magazine états-unien de Viewpoint, nous livre ici une analyse percutante du film, invoquant des mythologies autrement plus libératrices issues de la culture noire. Depuis les concepts funk de Parliament Funkadelic jusqu’au mythe de l’Atlantide revisité par le groupe de techno Drexciya, il existe des imaginaires plus proches d’une révolution internationale promue par le parti des Black Panthers que le Capitalisme Noir du roi T’Challa de Marvel/Disney.

Attention : cet article comporte des spoilers de Black Panther (2018), mais peut être lu sans avoir vu le film.

Télécharger l’article en PDF.

Dans une vaste étude sur la place de l’auteur Ta-Nehisi Coates 1 Journaliste et scénariste d’une nouvelle série du comics Marvel Black Panther depuis 2016. Connu également pour ses livres à succès sur les luttes antiracistes nord-américaines, il est … Continue reading au sein de la rhétorique progressiste de ce début de XXIe siècle, l’écrivain Pankaj Ishra revient sur l’embarras de Coates face à cette question déconcertante : « Pourquoi les Blancs aiment-ils ce que j’écris ? » [2. « Why do white people like what I write ? », Pankaj Mishra, London Review of books, fév. 2018.] Et nous pourrions aussi bien poser la question : pourquoi les Blancs aiment-ils le film Black Panther ?, qui, selon son réalisateur Ryan Coogler, a été inspiré non seulement par le travail de Coates sur les comics Marvel [3. « Ta-Nehisi Coates Helps a New Panther Leave Its Print », Robert Ito, The New York Times, 31 mars 2016.], mais aussi par ses écrits théoriques au sujet de la race et de l’identité. Lors d’un événement organisé au théâtre Apollo de Harlem, Coates a lui-même décrit le film Black Panther comme « un Star Wars pour les Noirs » [4. « 10 Things We Learned at Ta-Nehisi Coates’ “Black Panther” Cast Talk », Andy Beta, Rolling Stone, 28 fév. 2018. ], s’émerveillant de ce que le film soit « une incroyable réussite. Je n’avais pas réalisé à quel point j’avais besoin de ce film, une telle faim d’un mythe [abordant] les sentiments d’isolement et de reconnexion. »

Et en effet, tout comme Star Wars, Black Panther ne nous montre pas de la science-fiction, mais du mythe, teinté de ce que nous pourrions décrire comme du « futurisme semi-féodal » – terme bien plus approprié pour ce film que celui d’« afrofuturisme », balancé à tout va dans les médias mainstream [5. « The Afrofuturism Behind ‘Black Panther’ », Brent Staples, The New York Times, 24 fév. 2018.] et vidé de toute portée politique. Pourquoi donc les Blancs aiment-ils Black Panther, un peu comme ils adorent Star Wars ?

Avec un certain cynisme, on pourrait avancer que c’est parce que deux modes classiques du racisme blanc sont reproduits dans Black Panther. Premièrement, la notion selon laquelle la valeur d’une culture et d’un peuple repose sur l’étendue de son développement technologique, définissant sa condition comme propriété naturelle, et non comme le résultat d’une inégale division globale du travail et de la distribution des richesses. Deuxièmement, le film reprend à son compte l’idée selon laquelle l’opposition des opprimé·es envers leurs oppresseurs relève d’une violence nihiliste, exercée par des criminel·les aux intentions méprisables.

Si nous voulions être moins dur·es avec le public blanc – c’est-à-dire en cédant sur sa bienveillance condescendante–, on pourrait dire que l’attrait pour Black Panther ne repose pas sur les stéréotypes racistes qu’il renforce, mais sur la manière dont il discrédite les idéaux d’émancipation et d’égalitarisme, pour les remplacer par des logiques de privilège et de philanthropie. En 1977, à l’époque des premiers Star Wars, le groupe de musique Parliament-Funkadelic [6. Collectif musical états-unien, composé notamment des deux groupes qui lui donnent son nom, développant un imaginaire politique fortement lié à l’afrofuturisme, sans cesse convoqué dans ses productions musicales, parsemées de chansons à concept (NdT).] dénonçait déjà la commercialisation et le confinement du potentiel radical de la musique noire. Pour reprendre les termes de leur accusation, nous pourrions appeler cette mythologie au rabais le « Syndrome placebo ».

Dans les derniers épisodes sortis en salle, le futurisme semi-féodal de Star Wars a été réactualisé pour un public peut-être moins crédule envers les monarchies que ne l’était celui de 1977 : la Princesse Leia a été convertie en générale, et la Résistance est devenue plus ou moins républicaine et anti-impérialiste. Black Panther est quant à lui un film traversé par la monarchie, sans pour autant en faire l’apologie. Son futurisme semi-féodal se combine avec le nationalisme culturel ; une idéologie qui, historiquement, n’était pas liée au parti éponyme des Black Panthers (BPP), mais à son adversaire : l’US Organization [7. Groupe politique fondé par Hakim Jamal et Ron Karenga, dont la philosophie nationaliste était notamment fondée sur la promotion des traditions africaines comme fondement de la culture noire-américaine (NdT). ] de Ron Karenga – avec laquelle les membres des Black Panthers échangèrent des coups de feu à l’université de Californie (UCLA), menant à la mort du capitaine des Panthères de Los Angeles Bunchy Carter et de leur « ministre-député » John Huggins [8. Bunchy Carter, membre fondateur de l’aile sud-californienne du BPP, et John Huggins, leader du parti à Los Angeles, ont été tués par balles le 17 janvier 1969, par Claude « Chuchessa » Hubert, membre de l’US Organization (voir note précédente). Ces deux assassinats ont été fomentés par George et Larry Stiner, et Donald Hawkins, membres de l’US Organization, qui se sont ensuite rendus à la police. Le Church Committee, organisme d’État responsable d’enquêter sur les abus commis par le FBI, la CIA et la NSA, a ensuite montré que le FBI avait contribué à envenimer la querelle entre les deux groupes, en envoyant des insultes à chacun par le moyen d’agents infiltrées. Voir Martha Biondi, The Black Revolution on Campus, Berkeley, University of California Press, 2012, p. 68-71 (NdT).].

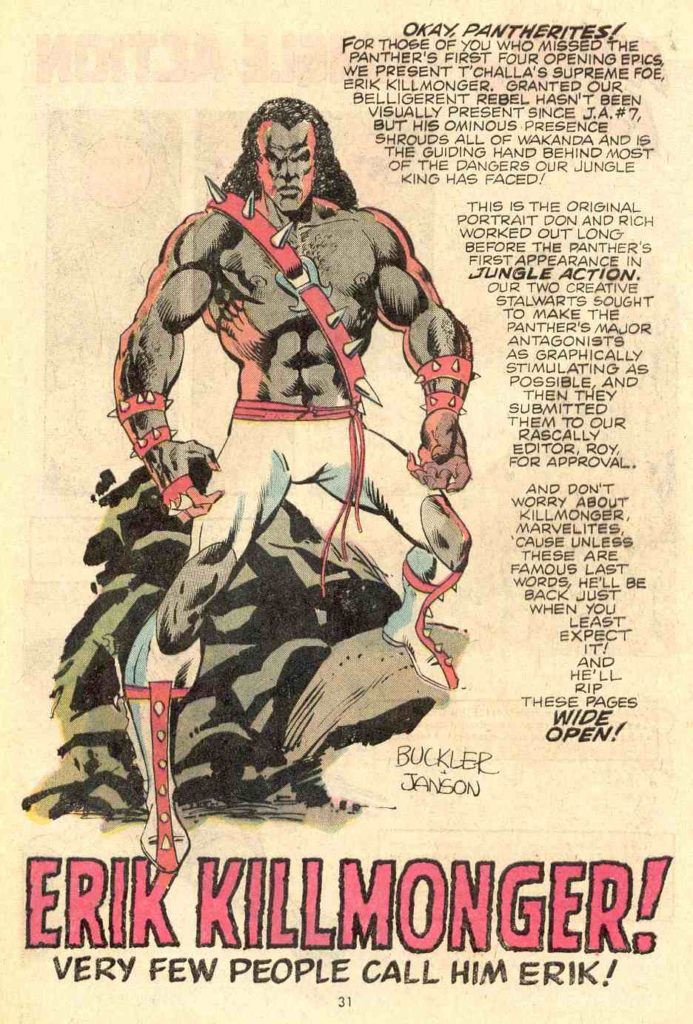

T’Challa vs. Killmonger : la lutte des représentations

Le film Black Panther nous présente une mythologie où toute résistance anti-impérialiste est rendue futile. Dans la version Marvel du mythe de la nation africaine du Wakanda, initialement créée par Stan Lee et Jack Kirby puis portée à l’écran par Disney [9. En juillet 1966, trois mois seulement avant la création du Black Panther Party (BPP) à Oakland, T’Challa alias Black Panther, prince héritier du Wakanda et super-héros costumé, apparaît pour la première fois dans le numéro 52 des très populaires Quatre Fantastiques. Créé par le scénariste Stan Lee et le dessinateur Jack Kirby pour les éditions Marvel Comics, c’est le tout premier super-héros noir, qui plus est africain, précédant de plusieurs années le Faucon (1969), Luke Cage (1972), ou Black Lightning (1977). Pour une analyse de la réception de ce personnage par le public de l’époque et les tentatives de dépolitisation de la série de comics Black Panther par la direction de Marvel, voir « Super Pouvoir Noir, les comics à l’épreuve du Black Power », par Casey Alt sur le site de Jef Klak (NdT).], la pauvreté typique des pays du Tiers-Monde n’est pas due aux ravages du colonialisme ou à l’exploitation engendrée par le capitalisme global. C’est même un tout autre schéma : la pauvreté n’existe tout simplement pas au Wakanda : il s’agit d’une illusion d’optique projetée aux yeux du monde, pour mieux cacher la richesse entretenue et protégée par une monarchie africaine depuis des temps immémoriaux. Les extraordinaires développements du capitalisme avancé y ont déjà fait leurs preuves, au sein d’un mode de production semi-féodal protégé par les frontières d’un État-nation.

Notre héros est le roi T’Challa, et l’incroyable force physique que lui confère une drogue chimique lui permet d’agir en superhéros isolationniste, gardant la richesse du Wakanda à l’abri du reste du monde. Pour mener à bien cette mission, il dispose d’une vertigineuse palette de gadgets de haute technologie, qui n’a rien à envier à l’agent secret impérialiste James Bond.

Mais la monarchie de Wakanda a un vilain petit secret. Le père de T’Challa, T’Chaka, a assassiné son propre frère N’Jobu. Ce dernier, envoyé comme espion à Oakland (la ville où Huey P. Newton et Bobby Seale fondèrent le BPP en 1966) en était arrivé à la conclusion suivante : la technologie de pointe du Wakanda devrait servir à libérer le peuple noir du monde entier de la pauvreté et l’oppression. Mais comme cela menaçait la souveraineté nationale du Wakanda, N’Jobu fut éliminé et son fils abandonné à Oakland pour y grandir orphelin.

L’enfant de N’Jobu, Erik « Killmonger [10. Le « Pourvoyeur de meurtres » ou « Colporteur de meurtres » (NdT).] » Stevens, grandit ainsi, déterminé non seulement à venger le meurtre de son père, mais aussi à revendiquer le trône du Wakanda. Cette position lui donnerait assez de pouvoir pour réaliser le rêve de son père : la révolution internationale. « Deux milliards de gens dans le monde qui nous ressemblent vivent beaucoup plus durement que nous, et le Wakanda a les outils pour les libérer », lance-t-il à une noblesse wakandaise sceptique. « Où était le Wakanda jusqu’à présent ? » Ces deux visions politiques – une insurrection globale contre l’oppression vs. la défense de l’État-nation – sont mis en jeu lors du duel pour le trône entre le roi africain T’Challa et l’africain-américain Killmonger, venu de banlieue, que la noblesse wakandaise méprise comme un « outsider ». Comme l’affirme Christopher Lebron dans Boston Review :

Loin du militant radical éclairé, [Killmonger] donne le sentiment d’être un de ces voyous noirs d’Oakland, possédé par le goût du meurtre pour le meurtre – et de fait, son corps est marqué d’une scarification pour chacune des morts qu’il a données. Les abondantes preuves de son efficacité dans cet art du crime ne font pas tant de Killmonger un superhéros ni un supervilain, mais plutôt un réceptacle pour le cliché du délinquant de banlieue [11. « ‘Black Panther’ Is Not the Movie We Deserve », Christopher Lebron, 17 fév. 2018.].

Comme l’écrit Kimberlé Crenshaw [12. Professeure à la faculté de droit de l’UCLA et là l’Université de Columbia, elle est aussi une militante féministe et antiraciste selon une perspective intersectionnelle (NdT). ], intellectuelle centrale de la théorie critique de la race, la victoire finale de T’Challa sur Killmonger n’est pas seulement due à sa puissance africaine [13. Voir son post sur Facebook.]. Et Crenshaw finit par penser que le spectacle visuel du film « [lui] a monté à la tête comme un narcotique, [lui] faisant accepter des choses qui [lui] ont fait mal au cœur après réflexion ». La célébration exubérante d’une prétendue essence africaine en dehors du temps agit dans le film comme un refoulement de l’histoire de la violence raciste. Ou, comme le décrit Crenshaw :

[On assiste dans le film à] une guerre civile entre des familles noires, qui se déploie autour de la question de venir en aide à d’autres Noir·es, et… soudain, le tir de la CIA, qui abat un vaisseau spatial transportant de la technologie, est salué comme un moment héroïque du combat contre un ordre mondial anti-noir… Je n’ai pas arrêté de me demander comment ai-je pu en venir à danser sur la table pour la CIA ? Ceux-là mêmes qui ont aidé à détruire le rêve d’une libération africaine, qui ont mis leurs mains dans l’assassinat de Lumumba, qui ont fomenté un coup d’État contre Nkrumah, qui ont fourni les informations permettant l’arrestation de Mandela, qui ont mis au pouvoir le cruel Mobutu, destructeur de sa nation ? Tant qu’on y est, pourquoi pas ne pas avoir rajouté de gentils personnages blancs du FBI et du COINTELPRO ? Est-ce censé être ironique ? Quel sens pouvons-nous y trouver, sachant que la CIA a justement travaillé à détruire la possibilité d’un Wakanda dans la vie réelle, que pourraient être aujourd’hui le Congo ou le Ghana au vu des ressources dont ils disposent ? Ou quand on sait que l’agence gouvernementale a tout fait pour réduire à néant la menace que faisait peser sur ses intérêts la promesse du panafricanisme et de l’auto-détermination collective ?

Le mythe émancipateur de Drexciya

Quand Killmonger est tué par T’Challa, le premier dit : « Jetez mon corps dans l’océan avec mes ancêtres qui ont sauté des navires, car ils savaient que la mort serait plus douce que les chaînes. » Or c’est justement là que réside l’imposture fondamentale du Black Panther de Disney : dans ce choix binaire. Les derniers mots de Killmonger sont ce qui rapproche le plus le film d’une réelle inspiration venue de l’afrofuturisme, mais avec la forme négative d’un désaveu. Sur la jaquette de l’album The Quest (1997) du groupe de techno Drexciya [14. Originaire de Detroit.], on pouvait lire :

Durant le plus grand holocauste que le monde ait jamais connu, des femmes acheminées de l’Afrique à l’Amérique furent jetées enceintes par-dessus bord, en plein travail, considérées comme de la marchandise malade et perturbatrice. Est-il possible qu’elles aient donné naissance au fond de la mer à des bébés qui n’avaient pas besoin d’air ? Les Drexciyen·nes sont-ils et sont-elles des descendant·es de ces victimes infortunées de l’avidité humaine qui auraient muté aquatiquement pour pouvoir respirer dans l’eau ? De récentes expérimentations ont fait état d’un enfant prématuré sauvé d’une mort certaine après avoir respiré de l’oxygène liquide à travers ses poumons sous-développés.

L’utopie afrofuturiste de Drexciya vient d’un concept construit dans l’album de Parliament Motor Booty Affair, succédant en 1978 à Funkentelechy Vs. The Placebo Syndrome. Dans cet album, les mythes performés par George Clinton voyagent de l’espace sidéral aux océans, déplaçant la légende de l’Atlantide dans un itinéraire bis, qui commence avec le Commerce des esclaves dans l’Atlantique Nord. « Nous devons faire surgir l’Atlantide du fond des mers », chante la piste finale « Deep ».

Le philosophe Achille Mbembe parle de Black Panther comme d’une fable futuriste, un « techno-récit » dont la force provient d’un « retournement du signe africain », rappelant « toute une tradition de réflexion d’origine africaine et diasporique entamée pour l’essentiel vers la fin du XVIIIe siècle – la réflexion sur la possibilité d’un nouveau monde, d’une communauté nègre qui ne serait ni avilie, ni frappée du sceau de la souillure ». Pour Mbembe, l’afrofuturisme de Black Panther est le dépassement d’un humanisme occidental, à partir du point de vue de celles et ceux à qui la modernité occidentale a assigné la place de non-humain. L’avenir au-delà de l’humanisme occidental est préfiguré par le couplage du corps humain et d’un « potentiel de transformation et de plasticité quasi infini » par la technologie, ainsi que par la transformation concomitante de la terre violée de l’Afrique en un matériau « solaire et cosmique » [15. « “Black Panther” ou le retournement du signe africain », Achille Mbembe, AOC, 5 mars 2018. ].

Toutefois, du point de vue d’un Detroit post-humaniste, où la plasticité de la technologie a assujetti la population noire de la diaspora à la tyrannie de l’industrie automobile, Drexciya propose une tout autre politique de l’afrofuturisme. Les Drexciyen·nes n’appartiennent pas à une histoire contre-factuelle, isolée du commerce des esclaves sur lequel repose la modernité capitaliste. Bien au contraire, ils et elles sont passé·es par là, et y ont survécu, donnant vie à ce que Paul Gilroy appelait « L’Atlantique Noire » [16. The Black Atlantic. Modernity and Double-Consciousness, Paul Gilroy, Harvard University Press, 1995.]. Dans une recension puissante de The Quest, Kodwo Eshun a décrit ce continuum de la Diaspora, comme « le “réseau en toile d’araignée” entre les États-Unis et l’Afrique, l’Amérique latine et l’Europe, le Royaume-Uni et les Caraïbes, tissé d’informations, de gens, de souvenirs, et dont les systèmes dématérialisés sont routés, reroutés et s’enchevêtrent depuis l’esclavage [17. « Drexciya: Fear Of A Wet Planet », Kodwo Eshun, The Wire nº 167, Janv. 1998.]. »

Le mythe afrofuturiste de Drexciya n’est pas un mythe de l’État-nation mais de la libération. Pour citer Eshun : « En inventant une autre issue pour le Passage du Milieu [18. Le Passage du milieu est le voyage transatlantique d’Est en Ouest subi par les esclaves prélevés en Afrique et destinés à être exploités aux Amériques. Cette route majeure de la traite négrière constituait l’une des trois étapes du commerce triangulaire. Beaucoup plus de précisions sur le Wikipédia en langue anglaise (NdT).], cette fiction sonique ouvre une bifurcation dans le temps qui altère le présent et agit sur son public – vous, les mutant·es bloqué·es en mer, descendant·es du commerce des esclaves. » C’est un mythe qui, comme l’écrit Nettrice R. Gaskins, « dessine un ethos moderne pour la culture africaine, une technologie, et une activation artistique en créant des mondes et des modes de représentation issus des principaux et principales concerné·es. Dans le lexique de la dissidence, c’est un endroit où les opprimé·es peuvent conspirer en vue de leur libération, un lieu où les migrant·es volé·es ou abandonné·es peuvent survivre aux conditions hostiles [19. « Deep Sea Dwellers : Drexciya and the Sonic Third Space », Nettrice R. Gaskins, Shima Journal, Volume 10 Number 2, 2016.]. »

Le film est bien conscient de l’immense puissance contenue dans le mythe d’une Atlantide noire et révolutionnaire – et reconnaît que, pour beaucoup de spectateurs et spectatrices, Killmonger restera le personnage le plus sympathique. Par conséquent, T’Challa doit en quelque sorte absorber l’esprit de justice et de résistance de Killmonger pour donner au film une fin acceptable. Et il le fait en reproduisant le Syndrome politique du placebo tout droit venu de la fin du XXe siècle, selon l’analyse de Parliament Funkadelic. Sous son gouvernement, le Wakanda met en pratique le Capitalisme Noir qui a su remplacer le Pouvoir Noir, quand les mouvements révolutionnaires des années 1960-70 ont été écrasés par l’État et se sont heurtés à leurs propres impasses stratégiques et organisationnelles. T’Challa achète le bâtiment désaffecté où son oncle N’Jubo a été tué, pour y établir un centre d’éducation en sciences et technologies – un investissement de la monarchie du Wakanda pour le développement urbain.

« La destruction de l’État lui-même »

Le personnage de Black Panther apparaît pour la première fois dans les comics Les Quatre Fantastiques, trois mois avant la fondation du BPP, mais la popularité et la crédibilité du film dans un paysage politique marqué par Black Lives Matter mobilise assurément l’histoire de la libération noire pour laquelle le BPP est une si puissante synecdoque. Dans sa recension du film pour The Baffler [20. « Fear of a Black Universe. Can Marvel’s Black Panther help carry the torch of Black radicalism? », Kaila Philo, The Baffler, Fév. 2018.], Kaila Philo rappelle quels sont les précédents d’une telle appropriation de l’histoire et de l’esthétique du BPP, chez des icônes pop comme Jay-Z ou Beyoncé :

Les artistes noir·es admirent les Black Panthers car elles nous ont donné nos images les plus indélébiles du radicalisme noir et, surtout, du Pouvoir Noir. Toutefois, la fervente idéologie socialiste et anti-impérialiste du parti est souvent oubliée en chemin, parce que le pouvoir économique auquel le BPP aspire ne découle pas du simple credo capitaliste blanc, qui laisse les pauvres au bord de la route. Or c’est ce credo qui sous-tend insidieusement nos meilleures et plus brillantes vedettes noires du moment.

Dans une lettre de 1970 adressée au Front de libération national du Vietnam, Huey P. Newton, fondateur du BPP, écrivait : « Notre intérêt se porte sur les peuples de tous les territoires où le claquement du fouet de l’oppresseur peut être entendu. Nous avons le devoir envers l’histoire de mener le concept de l’internationalisme jusqu’à ses dernières conclusions – la destruction de l’État lui-même [21. « Letter to the National Liberation Front of South Vietnam », To Die for the People, Huey P. Newton, 29 août 1970.]. » Dans le contexte actuel, à l’heure où l’agenda révolutionnaire a été supprimé et remplacé par un libéralisme multiculturel, la mission de Killmonger ne peut plus être, comme Adam Serwer l’a écrit avec une fausse naïveté dans The Atlantic, que la production d’un nouveau trauma historique, calqué sur le modèle de Magneto des X-Men :

Le plan de Killmonger pour la « libération noire », à savoir, armer les insurrections partout dans le monde, ressemble trait pour trait à cette politique américaine qui a mal tourné et a laissé derrière elle des désastres (imprévus sans doute) à chaque fois qu’elle a été déployée. C’est assez étrange de voir des gens promouvoir la politique étrangère d’un George W. Bush, uniquement parce qu’elle est traduite dans une version bande-dessinée, et souscrire au projet d’un Nouvel Âge Wakandais, parce que les mots « libération noire » sont utilisés en lieu et place de « promotion de la démocratie » [22. « The Tragedy of Erik Killmonger », Adam Serwer, The Atlantic, 21 fév. 2108.].

Cela dit, armer les insurrections partout dans le monde a été un projet des révolutionnaires internationalistes bien avant George W. Bush, comme en atteste la lettre de Huey Newton, mais selon une forme diamétralement opposée au retranchement violent des États-nations dans la hiérarchie impériale qui existe aujourd’hui, représentée par le néoconservatisme américain. L’internationalisme révolutionnaire offre une alternative au Syndrome du placebo de la philanthropie capitaliste, même si l’élite du libéralisme multiculturel clame haut et fort qu’il n’y a pas d’alternative. Disney nous pose la question suivante : qui mérite le plus le titre de Black Panther ? Est-ce l’enfant pauvre, africain-américain de Oakland qui rêve d’une révolution internationale, ou bien le monarque qui ne cherche qu’à défendre la gloire de sa nation ? L’histoire nous a déjà donné sa réponse.

Notes

| ↩1 | Journaliste et scénariste d’une nouvelle série du comics Marvel Black Panther depuis 2016. Connu également pour ses livres à succès sur les luttes antiracistes nord-américaines, il est souvent renvoyé à la position ambivalente qu’il défend à l’égard du pouvoir et du système, plutôt républicaine que révolutionnaire (NdT). |

« Sur les conseils de mes élèves, j’allais à l’épicerie Chez Abdallah »

Entretien avec Laurence De Cock sur l’éducation, l’histoire et le postcolonialisme

Depuis son expérience de prof à Nanterre, Laurence De Cock mène une réflexion critique sur la manière dont sont décidés les programmes d’histoire à l’école. Comment parle-t-on de la colonisation ? L’histoire est-elle une matière d’endoctrinement ou d’émancipation ? Le récit des événements doit-il servir les dominant·es ou les minorités opprimées ? Faut-il brûler l’école publique ou peut-on encore y insuffler un vent de liberté ? Au sein du collectif Aggiornamento et dans les deux tomes de La Fabrique scolaire de l’histoire (Agone, 2009 et 2017), plusieurs voix se font entendre pour proposer des pistes d’enseignement qui redonnent à tou.tes une capacité d’action politique et sociale.

« Les documents de la CIA parlent de population “afro-indienne négligeable” »

USA : le cas colonial de Chagos. Entretien avec l’anthropologue David Vine

« L’histoire de la base américaine de Diego Garcia et du cruel déplacement des habitants des Chagos a longtemps été cachée au grand public. Nous avons une dette envers David Vine d’avoir révélé au grand jour cette histoire », explique Howard Zinn, en quatrième de couverture du livre Island of Shame. L’archipel des Chagos est un ensemble de cinquante-cinq îles situé dans l’océan Indien. Il abrite l’une des plus grandes bases militaires des États-Unis hors de son territoire (c’est notamment de là que partent les avions et autres navires vers l’Irak et l’Afghanistan). Pour travailler sur la tragédie qu’ont vécue ses habitants, violemment déportés, pour faire place aux soldats, à l’île Maurice et aux Seychelles, David Vine a vécu un an et demi à l’île Maurice. De retour dans son pays, ce professeur en anthropologie à l’université de Washington DC a publié en 2008 sa thèse sous le titre d’Island of Shame (L’Île de la honte).

Télécharger l’article en PDF.

Pourquoi t’es-tu passionné pour ce sujet ?

Je suis né à Washington, et dans cette ville, presque tout rappelle le gouvernement américain : son histoire imprègne chaque lieu. En tant que chercheur, je me suis penché sur le passé de mon pays. Son histoire récente est jalonnée de nombreuses constructions de bases militaires à travers le monde, que j’ai commencé à étudier. Un avocat lié à la cause des Chagos m’a alors contacté, et m’a proposé de m’intéresser à cet archipel. J’en ai fait mon sujet de thèse. Avec cet objectif : montrer quel rôle les États-Unis ont joué (alors qu’ils sont souvent, et à tort, effacés de cette histoire) et comprendre pourquoi « mon » gouvernement avait fait cela.

Je te pose la question…

Pour bien comprendre, il faut remonter au XVIIIe siècle. L’archipel est à cette époque peuplé d’esclaves africains, notamment originaires de Madagascar et de la côte Ouest du continent. Les entreprises franco-mauriciennes les utilisent alors essentiellement dans des plantations de noix de coco, mais aussi sur les bateaux de pêche. À la suite des guerres napoléoniennes et du traité de Paris en 1814, les Chagos intègrent la colonie britannique des Seychelles. Puis vient le temps de l’abolition de l’esclavage en 1834. Les esclaves deviennent alors de simples travailleurs et intègrent la colonie de Maurice au début du XXe siècle, toujours sous dépendance du Royaume-Uni. Des fermes, des magasins, un hôpital, des écoles sont construits par les Britanniques, et une culture propre à ce territoire se développe : pas d’argent mais du troc, le séga (musique des anciens esclaves), la pêche, etc. Entre 2 000 et 3 000 personnes y vivent en paix, et en quasi-autonomie.

Survient alors la bataille de Pearl Harbor : l’attaque japonaise contre cette base américaine le 7 décembre 1941 provoque de nombreux dégâts et fait entrer les États-Unis dans la Seconde Guerre mondiale. Suite à cet événement – puis aux essais nucléaires russes de 1949, qui ont marqué les esprits –, s’opère un changement de stratégie. La décision est prise de construire des bases militaires un peu partout sur la planète. L’équipe de John Fitzgerald Kennedy (1961-1963) a bien compris le message. Elle a toujours été vue positivement dans le reste du monde et chez moi, aux États-Unis. Mais elle a eu, comme les précédents gouvernements et les suivants, la volonté de contrôler le monde, ce qui fut un désastre pour le Vietnam comme les Chagos. Elle était habitée comme les autres par le sentiment de supériorité de l’homme blanc, apparu dès la naissance des États-Unis.

Et Chagos est tout de suite cité comme cible ?

Oui, très tôt, dès les années 1950, puis, dans les années 1960, des discussions secrètes débutent avec la Grande-Bretagne. L’archipel est situé sur la route des matières premières (le pétrole notamment) dans le golfe persique, et il occupe une place géostratégique intéressante, non loin du Moyen et Proche-Orient. Dans un contexte de décolonisation mondiale, et d’avancées russes ici et là, les Américains sont clairs : ils veulent prendre le contrôle exclusif des Chagos, mais sans la population qui y vit. Les termes d’îles « libérées », et même « nettoyées », apparaissent dans les documents militaires auxquels j’ai eu accès.

Une inquiétude demeure néanmoins : les indigènes peuvent, grâce aux Nations unies nouvellement créées, prétendre à l’autodétermination. Il faut donc trouver un subterfuge. Le Strategic island concept est mis au point, avec l’objectif de pouvoir gérer ces cibles, comme Diego Garcia, la plus grande et la plus intéressante des îles de l’archipel. L’idée est qu’elle devienne la propriété de la Grande-Bretagne. Les Anglais proposent donc un deal à l’île Maurice : l’indépendance mauricienne, réclamée depuis longtemps par la population locale, contre l’archipel des Chagos. Le 8 novembre 1965, Chagos est détaché de la colonie britannique de Maurice pour devenir le territoire britannique de l’océan Indien, c’est-à-dire un territoire britannique d’outre-mer. L’île Maurice deviendra officiellement indépendante le 12 mars 1968.

Quel sort fut réservé aux Chagossiens ?

Les Anglais ont d’abord commencé à réduire les approvisionnements alimentaires qui s’opéraient depuis l’île Maurice. Puis ils ont progressivement fait disparaître les soins médicaux sur place. Dès 1967, cela obligeait les Chagossiens à aller sur l’île Maurice pour les compléments de nourriture et les soins médicaux. Une fois sur place, les employés du port leur expliquaient qu’ils ne pouvaient pas rentrer chez eux, car leurs îles avaient été vendues aux Américains.

Puis, à partir de 1970, les Anglais ont mis en place la déportation proprement dite, avec l’aide de l’US Navy. Un épisode, symbolisant la violence des colons, a marqué l’esprit des natifs qui en parlent encore aujourd’hui : les chiens sont tués et brûlés par les soldats, sous leurs yeux horrifiés.

Les Chagossiens étaient largués aux Seychelles et sur l’île Maurice sans argent (ils n’en avaient pas l’usage dans leurs îles), sans maison, et parfois sans leur famille. On les a parqués dans des bidonvilles. Beaucoup sont morts de tristesse, d’alcoolisme, de pauvreté, etc. : des fléaux dont ils souffrent encore aujourd’hui.

L’amiral Elmo Zumwalt, chef des opérations navales américaines entre 1970 et 1974, est souvent présenté dans mon pays comme celui qui a ouvert l’armée aux femmes et aux noirs. Mais il faut savoir que c’est lui qui a donné l’ordre final de la déportation des Chagos : « ils doivent absolument dégager », une phrase qu’on retrouve dans un de ses mémos de 1971 que j’ai pu consulter.

Personne ne s’en est ému aux États-Unis ?

Les médias, dont certains ont eu vent de cette histoire dès les années 1960, ont subi des pressions intenses de la part des gouvernements successifs. Conséquence : seule l’installation de la base sur Diego Garcia en 1970 fut traitée, sans un mot sur la population qui y vivait. Et puis l’armée, qui se foutait de l’ONU et souhaitait suivre ses propres règles, a menti au Congrès afin d’avoir les fonds nécessaires à la construction de la base : elle a d’abord expliqué qu’il n’y avait personne sur place, puis, quand le mensonge est devenu impossible à tenir, elle a affirmé que les Chagossiens formaient une population flottante, de passage, composée de travailleurs saisonniers, de touristes, qu’on pouvait donc déplacer sans problème. Ils ont créé une véritable fiction, en violation directe avec les textes des Nations unies sur l’autodétermination des peuples.

Autre mensonge : les militaires ont dans un premier temps expliqué qu’ils se contenteraient d’installer une station de communication, ne coûtant que 800 000 dollars, sur les 18 millions débloqués. Mais en 1974, quand il s’est agi d’agrandir la base, ils ont réorienté leur discours en mettant l’accent sur l’importance primordiale pour les États-Unis et ses alliés d’avoir un accès libre au pétrole.

Une polémique est née quelque temps après, initiée par des scientifiques de renom qui s’inquiétaient du devenir des oiseaux et de la faune de l’archipel (et qui se poursuit encore aujourd’hui avec la création d’une immense réserve marine mondiale 1 « Aux îles Chagos, protection de la nature et droit au retour s’affrontent », Le Monde, 3 avril 2010.). Cette polémique a choqué les Chagossiens, qui ont compris qu’ils comptaient moins que des oiseaux.

Finalement, c’est le Washington Post qui, en 1975, fut le premier média à parler de tout ça [2. Le 9 septembre, sous le titre « Les ilois ont été expulsés pour une base américaine », en Une du journal.], car un de ses journalistes, David Ottaway, rentrait de vacances à l’île Maurice, où il était tombé par hasard sur des Chagossiens, et a décidé de tout faire pour rompre le silence. Cette révélation a freiné le financement de Diego Garcia. Mais le Pentagone a réagi, en se justifiant dans un rapport de neuf pages [3. Report of the resettlement of inhabitants of the Chagos archipelago, octobre 1975.] bourré de mauvaise foi : « la sécurité des populations locales était en jeu » ; « c’est la faute aux Anglais » ; « on voulait éviter des problèmes sociaux, sous-entendu entre les soldats et les Chagossiens, qu’il fallait donc inviter à partir » ; « les Chagossiens sont partis d’eux-mêmes ».

Les Chagossiens n’ont pas lutté ?

Si, bien sûr, et ce dès 1968, sur place, même s’ils n’ont pas fait le poids. Le 29 avril 1973 par exemple, lorsque le dernier bateau les a largués sur l’île Maurice, ils ont refusé de descendre durant quelques heures, avant d’y être obligés. Les femmes ont joué un rôle très important par la suite, n’hésitant pas affronter la police, qui leur répondait brutalement à coup de gaz lacrymogène et d’interpellations. Elles n’ont jamais baissé les bras et multiplié les actions : plainte déposée devant la Haute Cour de Londres et création de The Society for Diego Garcians in Exile Association (en 1975), occupation devant le haut-commissariat britannique de Port-Louis à Maurice et grève de la faim (1978), etc.

Des compensations ont été obtenues en 1978-1979, 1 000 dollars par adulte et 200 dollars par enfant, ce qui revient à rien du tout. La décision d’embaucher un avocat a alors été prise pour faire pression sur le gouvernement anglais, lui demandant 25 millions de livres pour tous. La Grande-Bretagne a accepté, à condition que les Chagossiens renoncent au retour sur leurs îles. Certains ont signé, ne sachant pas ce qu’il y avait dans les documents, car la plupart étaient illettrés. La crainte de l’illettrisme est née chez eux à cette époque. C’est là que la famille Bancoult est entrée en action : Rita Bancoult a présidé le Chagos Refugees Group, créé début 1980, avant de voir son fils Olivier prendre le relais (il en est toujours président aujourd’hui, et Ivo, frère d’Olivier, sera au centre d’un documentaire à sortir en 2018).

Les Chagossiens ont-ils obtenu de réelles avancées ?

Oui, en 2002, avec la grande victoire devant le parlement britannique qui leur a accordé la possibilité de devenir citoyens britanniques : ils peuvent aujourd’hui avoir un passeport et s’installer en Grande-Bretagne. En 2006, un groupe d’une centaine de Chagossiens a également été autorisé à s’approcher tout près de l’archipel, de leur terre, mais sans pouvoir y poser les pieds, le temps d’une journée. Ce fut une expérience incroyable pour eux. Mais beaucoup ont pensé que c’était un cadeau pour les apaiser, et stopper leur lutte. En 2007, troisième grande victoire, devant la Haute Cour de justice britannique, qui a qualifié l’expulsion des Chagos d’illégale. Mais l’année suivante, la plus haute autorité judiciaire britannique, la Chambre des lords, a cassé le jugement précédent, en expliquant que « la raison d’État est plus importante que la cause de cette population [4. « Les Chagossiens ne peuvent pas retourner sur leur île », RFI, 23 octobre 2008.] ». Un appel devant la Cour européenne des droits de l’homme a débouché sur un avis défavorable aux Chagossiens, pour des raisons techniques, et le gouvernement anglais ralentit toutes les démarches, effectuant appel sur appel.

Les actions en justice et les manifestations continuent mais, jour après jour, année après année, de plus en plus de natifs chagossiens meurent.

Pendant ce temps, le DG21, un consortium d’entreprises né dans les années 1990, a pris en charge la vie courante de l’île-base militaire. On y trouve des restaurants, des boîtes de nuit, des hôtels, le Diego burger, etc. Et toutes ont interdiction d’embaucher des Chagossiens : les employés viennent donc des Philippines, du Sri Lanka, etc.

Au final, utiliserais-tu le terme de racisme d’État pour décrire l’action menée par les États-Unis ?

Dans les documents officiels américains de l’époque, dont ceux de la CIA, cet aspect est clair. On parle de population « afro-indienne négligeable », « insignifiante », de « détail », etc. Ils n’ont jamais été traités comme des êtres humains, mais plutôt comme de simples données d’un problème à résoudre. C’est ce que mes recherches montrent. Une histoire similaire est arrivée dans une île japonaise (Okinawa), après la Seconde Guerre mondiale. Les habitants ont pu y revenir, et la Navy les a même aidés. Les États-Unis ont toujours été un empire qui a cherché à s’étendre tout en traitant les humains qui les gênaient comme des sauvages, en les dépossédant de leurs terres, en les tuant parfois, et tout ça pour des motivations économiques coloniales.

Pour aller plus loin :

• « Ils nous ont arrachés à notre paradis pour nous mettre en enfer ! », CQFD 156, juillet-août 2006.

• « L’impossibilité d’une île », CQFD 77, avril 2010.

• S. Jean-Nöel Pierre et Sébastien Bonetti préparent un documentaire sur l’histoire de Chagos, dont sont extraites les illustrations de cet entretien.

Notes

| ↩1 | « Aux îles Chagos, protection de la nature et droit au retour s’affrontent », Le Monde, 3 avril 2010. |

Saint-Louis Cemetery

La rentrée policière aux USA et en France

Après les talents de la plume, les virtuoses du plomb. Maintenant que la rentrée littéraire a fait long feu, braquons les projecteurs sur une tout autre rentrée, policière celle-ci. À Saint-Louis (25 km de Ferguson – Missouri), l’officier Jason Stockley qui avait tué Anthony Lamar Smith en 2011 vient d’être relaxé par la Justice. Depuis, c’est l’émeute. À Atlanta (Géorgie), c’est Scout Schultz, président.e transgenre de l’organisation LGBT du campus de Georgia Tech qui s’est fait abattre par la police cette semaine. Depuis, c’est l’émeute. Et à Vigneux-sur-Seine (Essonne) le week-end dernier, un jeune homme a perdu un œil après un tir de la BAC. Depuis, c’est…

Télécharger l’article en PDF

Une poignée de nuits avant Noël 2011. Saint-Louis, Missouri. Un de ces États aux couleurs désunies. Anthony Lamar Smith, 24 ans, est au volant de sa voiture, suivi par une patrouille banalisée. Les deux officiers à bord soupçonnent le jeune homme noir de traîner sur un parking pour dealer. Ils tirent dans le véhicule d’Anthony, puis le pourchassent. L’enregistrement de service grave les mots de Jason Stockley, policier blanc de 31 ans : « J’vais le tuer ce fils de pute, crois-moi ! » Quand les voitures s’arrêtent à un stop, Stockley ouvre la portière, s’approche de la vitre du poursuivi, et tire cinq balles à bout portant. L’arme supposément retrouvée dans la voiture de la victime ne portera que les traces d’ADN du tireur en uniforme.

Six ans après, le procès de Stockley a donné lieu à sa relaxe et à des émeutes dans toute la ville. Vendredi 15 septembre 2017, une marche a rassemblé une foule immense. En colère. Certaines rues sont désignées par le maire comme Zones de parole libre, là où la rage a le droit de sortir. Revêche, celle-ci emprunte d’autres voies. Hors de ces passages cloutés, des manifestant.es défilent armes au poing, ce qui est légal dans cet État. Dans le cours de l’après-midi, les policiers revêtent leurs tenues anti-émeute. Émeutes advenues avec le crépuscule, en forme de bataille rangée : tirs de gaz lacrymo et coups de tonfas côté bleu, briques et personnes âgées de l’autre.

Les rues de Saint-Louis ont crié stop au racisme institutionnel. Au chant de « Si vous tuez nos enfants, nous tuons votre économie », les vitrines de magasins sont brisées, le commissariat central pris d’assaut, et la maison du maire saccagée par un millier de personnes. Dix policiers blessés et beaucoup plus parmi les manifestant.es. Un tel chaos urbain que le groupe U2 a préféré annuler son concert prévu ici le lendemain – ce qui est déjà ça de pris. Les désormais traditionnelles pancartes « Black lives matter » n’ont pas empêché les neuf arrestations de ce soir-là. Rebelote le dimanche 17, avec le commissariat encore pris pour cible, le 18 – cent interpellations –, et jusqu’à samedi 22 et dimanche 23 septembre, qui ont vu des centres-commerciaux ou des hôtels de luxe occupés par les manifestant.es. Une semaine qui a remis en Top of the charts les chants de solidarité devant les barreaux de la prison locale :

Depuis 2015, 2664 personnes ont été tuées par des policiers en service aux États-Unis, soit plus de 900 par an. Et en moyenne, c’est une condamnation pour 1000 affaires. En août dernier, cela faisait trois ans exactement que Michael Brown, Africain-Américain de 18 ans, avait été tué par un autre flic blanc. Le drame avait lieu à Ferguson, 25 kilomètres de Saint-Louis, et avait provoqué plusieurs mois d’émeutes, la déclaration d’état d’urgence par le gouverneur et l’intervention de la Garde nationale. Aujourd’hui encore, alors que les agressions racistes se sont multipliées au cours de l’année 2017 dans le Missouri, notamment dans les campus, tout rappelle les heures sombres de l’apartheid. Votée cet été, la loi fédérale 43, ou « Jim Crow Bill », comme l’appellent les représentant.es des communautés africaines-américaines locales, a fait considérablement reculer la reconnaissance de discrimination de race, de sexe ou de religion. Jusqu’ici, il suffisait qu’un de ces éléments contribuent à un différend pour porter plainte ; il faudra désormais prouver que c’est la motivation première du préjudice pour aller en justice. Un terrible retour en arrière selon la National Association for the Advancement of Colored People (NAACP) qui, pour la première fois de son histoire, a rendu public un rapport mettant en garde les personnes non blanches qui voyagent à l’intérieur des frontières états-uniennes. Si vous allez dans le Missouri, ce sera « À vos risques et périls ».

« Pute fière »

Mais la police états-unienne n’en a pas qu’après les Noirs : samedi 16 septembre, c’est Scout Schutlz, étudiant.e transgenre de l’université de Georgia Tech qui a été abattu.e par une balle policière. Titubant et visiblement en état de souffrance psychologique, ce.tte président.e de l’organisation LGBT du campus avançait vers deux officier.es de police, armé.e d’un terrifiant couteau suisse, et désirant en finir avec l’existence. « Tirez-moi dessus », furent ses derniers mots. Un vœu qui ne se refuse pas quand on a pour vocation de « servir et protéger ». De quoi mettre le feu au campus : une voiture de police incendiée lors des émeutes qui ont suivi cette exécution sommaire, et cinquante arrestations sur le campus de Georgia Tech.

Pour calmer le jeu, Donald Trump a pris position sur les questions de racisme dans le pays de la liberté. Le président a réagi à la mode lancée par Colin Kaepernick, ce quaterback de football US des 49ers, qui s’était agenouillé l’an dernier pendant l’hymne américain pour protester contre les meurtres en série de Noirs par des policiers blancs. Viré de son équipe depuis, le joueur a inspiré de nombreuses stars africaines-américaines de la NFL (National Football League) qui répètent désormais ce geste à chaque match, la violence policière ne cessant pas. De quoi rendre bourrique Donald, qui a déclaré :« Quand quelqu’un manque de respect à notre drapeau, est-ce que vous n’aimeriez pas voir l’un de ces propriétaires de la NFL vous écouter lorsque vous réclamez le renvoi de ce fils de pute ? » Réponse de la mère du footballeur : « Figure-toi que ça fait de moi une pute fière ! » Dimanche 24 septembre, c’est quasiment toute l’équipe des Ravens de Baltimore qui a posé jambe à terre sur les notes du patriotique chant. Et plus de deux cents joueurs sur l’ensemble des matchs de la journée leur ont emboîté le genou. Qui dit mieux ? Deux genoux au sol pour Stevie Wonder au Global Citizens Festival de New York !

#SoulRnBVideo Stevie Wonder s’est agenouillé pour l’Amérique durant un concert caritatif. #TakeTheKnee pic.twitter.com/vtL4zPrqdx

— SoulRnB.com (@SoulRnB_) 24 septembre 2017

French cops

Rassurons-nous, une telle violence n’arrive qu’aux États-Unis, terre de cow-boys kukluxkanés et homophobes. En France, pendant ce temps, l’État s’active hardiment, avec tous ses droits de l’homme sous le bras, pour rendre justice aux familles d’Adama Traoré, de Théo, de Zyed, Bouna et des autres. Et puis, nos policiers, eux, ne tirent que rarement à balles réelles, tout équipés qu’ils sont de lanceurs de boulettes et autres grenadounettes désencerclantes !

Dans la nuit du samedi 16 septembre, c’est à Vigneux-sur-Seine dans l’Essonne que la police française a fait la démonstration de son humanité, en arrachant un œil à un jeune homme de 26 ans. Ce soir-là, les agents de la paix ès-BAC poursuivent un véhicule ayant, selon leur dires, refusé un contrôle. Arrivent dans la cité de la Croix-Blanche, ne se font pas accueillir en héros, reçoivent quelques canettes vides. Ripostent à coups de LBD (lanceur de balles de « défense »), tirent dans le tas et mutilent au hasard.

(Source : www.kelquartier.com)

Le blessé ne fait pas l’objet d’une plainte de la part des policiers, « il s’est juste approché pour voir ce qu’il se passait », explique son avocat. Une enquête a été ouverte par le parquet d’Évry et confiée à l’Inspection générale de la police nationale (IGPN – police des polices). « Il n’a pas du tout été agressif. Il n’a rien lancé non plus. Ce sont les policiers qui ont eu peur et qui ont mal réagi. Maintenant, mon frère sera infirme toute sa vie », témoigne le frère de la victime pour Le Parisien.

Depuis dimanche 17 septembre, la Croix-Blanche veille au rythme des émeutes : cocktails Molotov, voitures de police caillassées… Hier encore, les habitant.es ont manifesté, scandant « Non aux bavures policières ». La police a réagit avec des tirs de gaz lacrymogène et, droit dans ses bottes, de LBD. Plusieurs vidéos sur le Twitter @BlocusInfos :

#Vigneux #ViolencesPolicieres pic.twitter.com/q3xDKSoH6D

— BLOCUS INFOS (@BlocusInfos) 24 septembre 2017

Face à face avec la police. #Vigneux #violencespolicieres pic.twitter.com/vCryL3r3Vv

— BLOCUS INFOS (@BlocusInfos) 24 septembre 2017

Depuis 2004, ce sont 39 personnes qui ont été gravement blessé.es par des tirs de Flashball ou de LBD, dont 21 éborgnées ou ayant perdu la vue. Et une mort causée par ces armes « non-létales ». En France, « dans les années 1980, en moyenne cinq personnes par an décédaient au cours d’une opération de police, onze dans les années 1990, douze depuis 2001 ». En tout et pour tout, 126 personnes – majoritairement non blanches – ont été tuées par la police entre 2000 et 2014. Heureusement, pour décider du caractère raciste et injuste de ces morts, et savoir si toutes ces victimes méritent notre soutien ou pas, l’inspecteur François Ruffin enquête d’arrache-pied. Les dossiers de témoignage des proches des victimes sont à déposer dès ce lundi 8 h sur son bureau, à l’Assemblée nationale (Palais Bourbon, 126 rue de l’Université, 75007 Paris).

Pour aller plus loin :

Le bien fichu journal local de Saint-Louis : St. Louis Post Dispatch..

Le très pêchu site anarchiste It’s going down.

Le décompte US des tué.es par la police du Washington Post, avec toutes ses petites options statistiques bien utiles.

Black Lives Matter. Le Renouveau de la révolte noire américaine, par Keeanga-Yamahtta Taylor. Traduction Celia Izoard. Éditions Agone, sept. 2017.

Un article en français sur le bilan des tué.es par la police sur le média libre suisse Renverse.co.

Le rapport de l’ONG ACAT : « L’ordre et la force » sur les violences policières en France, et son complément actualisé.

Klaktualités, un mot dur à dire dans un monde dur à fuir, est une nouvelle rubrique de Jef Klak en ligne. Vous êtes les bienvenu.es pour nous proposer de textes, des images, des vidéos ou des sons sur l’actualité nationale et internationale, en nous écrivant à lesite@jefklak.org