Traduction de Filipa Freitas

Le 25 avril 1974, une partie de l’armée portugaise met fin à près de 50 ans d’un régime autoritaire d’idéologie fasciste. Depuis 1961, le régime est par ailleurs embourbé dans une guerre contre des mouvements indépendantistes dans ses trois colonies africaines, la Guinée-Bissau, l’Angola et le Mozambique. Aujourd’hui encore, cet horrible conflit colonial demeure un tabou dans nombre de familles, et en avril 2016, la publication d’un modeste recueil de témoignages de déserteurs portugais a provoqué un véritable tollé au Portugal.

Dans Lettre à mon voisin qui a fait la guerre coloniale, parue originellement en janvier 2017 dans Mapa, journal d’information critique portugais, Jorge Valadas1 Auteur de La mémoire et le feu. Portugal : l’envers du décor de l’Euroland (L’Insomniaque, 2011), Jorge Valadas a déserté l’armée coloniale portugaise avant de se réfugier … Continue reading parcourt les tréfonds d’un mal constitutif de l’histoire portugaise et européenne. Il revient sur un mouvement de jeunes refusant le patriotisme triomphant, en écho avec nos temps de repli identitaire.

Télécharger l’article en PDF

Cher Monsieur,

Nous sommes de la même génération et nous nous croisons tous les jours, sans pour autant échanger plus que quelques mots. Bonjour, Bonsoir, des commentaires sur la pluie et le beau temps, parfois de rares allusions à une histoire qui sombre lentement dans l’oubli. Enfin, pas tout à fait. Car quelque chose, dans notre passé commun, semblait enveloppé d’un brouillard inconfortable.

Des évènements récents ont provoqué chez vous un certain mal-être et un net changement de comportement vis-à-vis de ma personne. Une certaine distance semble s’être installée. Tout a commencé avec la publication d’un livre à diffusion plutôt marginale, Exils, témoignages d’exilés et de déserteurs portugais en Europe (1961-1974)[2. Exílios, Testemunhos de exilados e desertores portugueses na Europa (1961-1974), AEP61-74, Rua Ilha de S. Jorge, nº 140-3°Dt. – Quinta da Bela Vista Sassoeiros, 2775-595 Carcavelos (Portugal). Livre qui publie des témoignages et des vécus d’exilés et de réfractaires, pour la plupart des ex-membres d’organisations marxistes-léninistes maoïstes.], dont vous n’aviez sans doute pas eu connaissance. Jusqu’à ce jour où, dans l’ascenseur, vos yeux se sont posés avec étonnement sur la couverture de l’exemplaire que je lisais. À ce moment précis, j’ai saisi le problème – et le brouillard qui enveloppait notre passé commun s’est dissipé.

Je parle, bien sûr, des années allant de 1961 à 1974, celles de la guerre coloniale. Longue période au cours de laquelle nous dûmes, les uns et les autres, prendre des positions qui laissèrent des marques profondes dans nos vies. De certaines allusions rapides, j’avais déduit que vous aviez accompli votre service militaire, et fait la guerre en Afrique. De votre côté, je ne doute pas que vous ayez compris que je fus de ceux qui firent le choix de l’exil pour ne pas la faire, de ceux qui furent réfractaires ou désertèrent.

Nous aurions pu en rester là, dans le silence et une distance courtoise, naviguant dans le brouillard. Mais l’affaire a pris une autre tournure lorsque les médias portugais se sont saisis de la question. C’est ainsi qu’un beau jour de printemps, cher ami – pardonnez-moi, mais je tiens à cette expression cordiale pour garder l’esprit de tolérance dans nos échanges –, vous êtes tombé sur la première page du journal Público[3. Quotidien de référence au Portugal.], affichée dans un kiosque, montrant la photo de Fernando Cardoso – un des éditeurs du livre en question – affirmant à la journaliste Catarina Gomes d’un air tranquille : « J’ai été déserteur. Et je l’affirme avec plaisir. » J’ai senti que ce gros titre n’est pas passé et vous a déstabilisé. J’imagine votre réaction : « Il ne manquait plus que ça, qu’on donne la parole à ces gens-là ! » Tout comme j’imagine que le tollé provoqué par l’article en question, les réactions indignées dans la rubrique du courrier des lecteurs, ont calmé momentanément votre irritation : traîtres à la patrie, lâches, fils à papa, et ainsi de suite… Peu de temps après, une université quelconque a même eu le culot d’organiser un colloque[4. Université Nova de Lisboa, 27 octobre 2016. ] sur la question : « Bon sang, la désertion est devenue une question scientifique !? » Et puis les médias qui recommencent à parler de cette histoire qui vous dérange, au point d’aggraver vos problèmes gastriques et de faire revenir vos cauchemars, assoupis depuis quelques années.

Image extraite du film Cartas de guerra de Ivo M. Ferreira / Crédit photo O som e a furia.

J’ai donc pensé que le moment était venu pour aborder plus directement avec vous cette question délicate qui insidieusement nous sépare.

Comme beaucoup de Portugais, je suppose que vous êtes persuadé que la participation à la guerre dans l’Outre-mer – je sais que le mot colonial est suspect de contenu subversif, par les horreurs qu’il révèle – était l’attitude indiscutable pour défendre cette identité abstrait, celle de la « patrie » avec laquelle on grandit et qui donne sens à la vie tranquille de tout bon père de famille. Mais je soupçonne aussi que des doutes vous tourmentent mon cher ami ; vous que je tiens pour quelqu’un de sensible. D’autant que le vacarme qui gagne le courrier des lecteurs, une guéguerre de médiocrités sans queue ni tête, montre bien que quelque chose est loin d’être réglé.

Ce trouble, je le comprends.

On a construit des monuments aux héros de la guerre, dans l’Outre-mer bien sûr ; un nouveau vernis consensuel a été appliqué au discours sur la guerre et sur la période coloniale – qui, en y réfléchissant bien, correspond à plus de la moitié de l’histoire du pays – ; des luxueux albums photos ont été édités montrant de glorieux soldats pataugeant dans la luxuriante végétation africaine. Bref, on pensait que l’affaire était close, rangée dans les étagères de l’Histoire, avec majuscule. À la bonne façon portugaise, on oubliait lentement, doucement, harmonieusement ce qui devait être oublié. Et non ! Voici que le thème de la guerre est de retour pour empoisonner votre vie de retraité !

Sans vouloir paraître présomptueux, je me permets d’avancer une réponse à vos questionnements. En vérité, on parle peu ou pas de la guerre, de la vraie guerre, celle qui a été vécue et subie par des dizaines de milliers d’êtres humains. Le thème est même à proscrire, surtout lors des repas de famille ou en présence des enfants. Peut-être, parce qu’après tout, la guerre que mon ami a fait avec beaucoup d’autres, ne fut jamais si populaire que cela. Et qu’elle fut terrible, comme toutes les guerres. Avez-vous remarqué que, même parmi ceux qui crachent leur haine des déserteurs et réfractaires, il y a toujours quelqu’un qui a connu quelqu’un qui n’a pas fait la guerre, qui l’a fui, qui l’a déserté ? Et avez-vous remarqué que les patriotes hystériques sont tous des hommes ? Comme s’il s’agissait d’une question d’hommes, comme si les femmes de ce pays n’avaient pas vécu ces treize années de guerre et vu partir leurs fils, amants, maris, pères et frères, pour revenir dans des boîtes en bois ou le cerveau retourné et le sommeil ravagé. Finalement, si le sujet refait surface une fois de plus, c’est précisément à cause de sa dimension, vaste et traumatique, qu’on a cherché, encore et toujours, à dissimuler. Nous le savons tous, sans que personne n’ose le dire haut et fort : les forces armées se sont fabriquées une virginité par le biais du coup militaire du 25 avril 1974, étape essentielle dans le processus de cette dissimulation.

Tout récemment, deux jeunes chercheurs de l’université de Coimbra, Miguel Cardina et Suzana Martins, finirent non sans mal par accéder à quelques archives des institutions militaires et présentèrent un tableau plus clair de l’époque. Entre 1961 et 1973, il y aurait eu, rien que dans l’armée, plus de 8 000 déserteurs et environ 2 % des jeunes appelés à ne pas se présenter à l’incorporation des troupes. Plus significatif encore, le pourcentage de ceux qui n’ont même pas répondu à l’appel fut énorme, atteignant, dans les années 1970, près de 20 %. Les institutions militaires considèrent que près de 200 000 jeunes auraient ainsi abandonné le pays pour ne pas faire leur service militaire. Et comme les calculs de ces institutions qui pratiquent le camouflage des faits ne sont pas très fiables, on peut en conclure que les vrais chiffres sont bien supérieurs.

Groupe de jeunes déserteurs qui traversent clandestinement la frontière avec l’Espagne, Serra do Gerês, 23 août 1970, et qui font un bras d’honneur à la guerre. Photo de Fernando Cardeira.

Je devine déjà les arguments de mon cher ami : de nombreux jeunes auraient fui le pays pour des raisons plus économiques que politiques. Je ne suis pas d’accord avec la séparation faite entre ces deux catégories. Elle sent la politique politicienne. Émigrer pour pouvoir se nourrir et préférer l’émigration à la « guerre pour la patrie » ne seraient pas des attitudes politiques ? L’attitude politique se réduirait-elle à l’identification à une idéologie ou à l’appartenance à une organisation ? Allons donc ! Partir dans ces circonstances signifiait clairement que les gens se fichaient de la valeur patriotique « sacrée » qui ne nourrissait personne et en agaçait plus d’un. Pour conclure, l’ampleur du phénomène était telle que l’on peut parler d’un mouvement spontané, informel, qui n’a été, certes, ni organisé ni théorisé, mais qui constitua une réelle opposition à la guerre et à un régime associé à l’état calamiteux de la société.

L’étude de Miguel Cardina et de Suzana Martins est éclairante également par ce qu’elle révèle des conséquences de ce mouvement sur deux évènements remarquables de l’histoire récente de la société portugaise : d’une part, le coup militaire du 25 avril et la révolte sociale qui suivit ; d’autre part, la décolonisation à pas de course, imposée par les événements. Quoi qu’il en soit, les chiffres mentionnés traduisent clairement une crise profonde de l’institution militaire, déstabilisée et désorganisée par ce refus de combattre, et progressivement incapable d’assumer ses fonctions guerrières. La rupture d’une partie intermédiaire de la hiérarchie militaire avec le régime, la formation du Mouvement des forces armées (MFA) qui conduisit la révolte militaire du 25 avril 1974, furent des conséquences directes de cet état de choses, de l’enlisement de la guerre et du refus massif de celle-ci. Rupture qui a permis par la suite – aspect déjà mentionné ci-dessus – de restaurer, « blanchir » si je peux me le permettre, l’image d’une institution militaire qui fut intimement liée au vieux système colonial et au régime fasciste.

En réalité, ceux qui fuyaient la guerre n’étaient pas les seuls à poser problème aux militaires. Nous savons, et ce n’est pas vous, cher ami qui allez me contredire, que beaucoup de ceux qui partaient à la guerre avaient perdu – ou allaient rapidement perdre au cours de cette aventure forcée – le respect envers la haute et moyenne hiérarchie qui les envoyaient dans la jungle, pour tuer ou mourir. Soyons sérieux : l’objectif était de revenir vivant, entier autant que possible. Avez-vous lu les Lettres de la guerre (Cartas da guerra) d’Antonio Lobo Antunes qui viennent d’être adaptées au cinéma par Ivo M. Ferreira[5. https://vimeo.com/173882446. Le film prend pour trame les lettres que l’écrivain António Lobo Antunes, médecin militaire en Angola en 1971, avait adressées à son épouse durant le conflit. ] ? L’écrivain relate l’esprit qui régnait dans l’armée coloniale : loin du patriotisme ou de la défense de l’Empire, mais plutôt celui de l’obsession de la survie. Nous le savons, dès le lendemain du 25 avril 1974, plus personne ne combattit, et dans les postes les plus reculés de la brousse, on déposa les armes et on se mobilisa pour imposer le retour à la maison au grand désespoir de certains gradés et des fonctionnaires de la police politique, qui doublaient souvent la hiérarchie militaire dans le commandement des opérations ! Ceci met en lumière le mensonge dérisoire de tout ce branle-bas patriotique qui submerge aujourd’hui le courrier des lecteurs des journaux, chaque fois que l’on aborde de nouveau la question des déserteurs et plus généralement de l’opposition à la guerre.

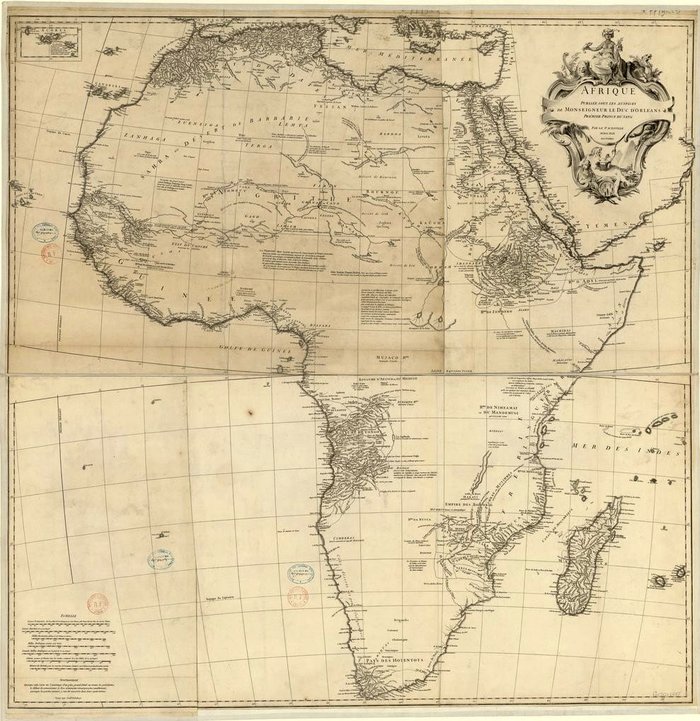

Un autre aspect souligné par nos chercheurs est moins connu et rarement traité. Il s’agit des conséquences du refus de la guerre sur la structure militaire, sur le nécessaire enrôlement de nombreux Africains afin de compenser le manque de chair à canon « blanche ». Cette africanisation de l’armée coloniale portugaise créa un nouveau flux de désertions sur les trois fronts de combat. Paradoxalement, elle finit par renforcer les guérillas des organisations nationalistes qui récupérèrent bon nombre de soldats africains déserteurs. Il semble normal que ce fait soit peu connu, puisque les rares débats sur la guerre continuent d’être marqués par le sceau du racisme colonial. Quand on parle de 8 831 morts et de 20 000 blessés, on se contente de comptabiliser les soldats blancs ! Le nombre d’Africains morts, blessés et disparus, reste inconnu. Tout comme celui des déserteurs africains. Cette partie de l’humanité n’entrait pas dans les statistiques de l’État colonial salazariste. Tout comme cela continue à ne pas intéresser les interprétations fabriquées par l’État « démocratique » post-salazariste.

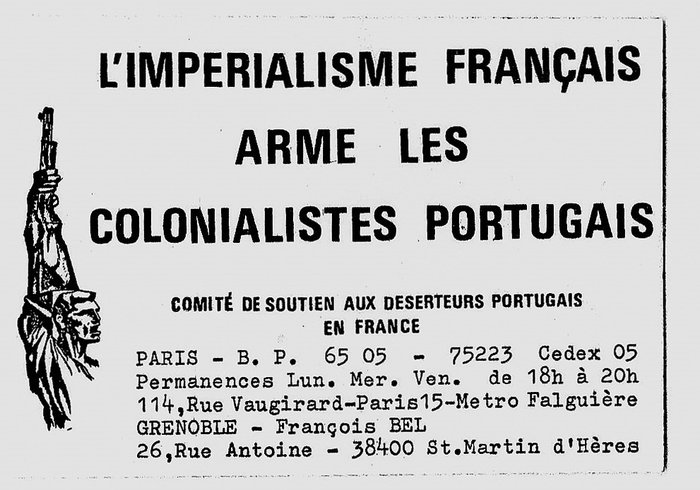

Voici, cher ami, où je voulais en arriver. Ce mouvement de refus de la guerre fut un événement important et exceptionnel. Sans égal dans le cadre des sociétés contemporaines occidentales. Au Portugal, il a pesé de façon déterminante dans la chute du régime fasciste, a renforcé les mouvements anticolonialistes, a rendu inévitable et irréversible la fin du tardif système colonial portugais, soutenu à bout de bras par des puissances aux intérêts divers comme la France et l’Afrique du Sud.

Embarquement de troupes pour la guerre coloniale, Lisbonne, 1971.

Si vous n’êtes pas encore fatigué par ma logorrhée, j’aimerais revenir aux arguments mis en avant contre ceux qui s’opposèrent à la guerre. En commençant par le cliché des « traîtres à la patrie ». Vous comprendrez, cher ami, que l’expression n’a de sens que pour ceux qui croient en l’existence de cette prétendue patrie. Il s’agit d’un concept fabriqué par les maîtres, destiné à persuader ceux qui ne maîtrisent rien du devoir qu’ils ont de défendre les intérêts des premiers… Si de nos jours, l’amour de la « patrie » semble réduit à la passion du football, hier, le concept fut irrémédiablement rejeté par la grande majorité de ceux qui refusèrent la guerre, tellement il était indissociable des incantations du régime fasciste qui s’en servait pour légitimer ses activités et négoces. C’est pourquoi l’insulte ne fonctionne pas, et se révèle vide de sens. Refuser la guerre n’impliquait pas de trahir quelqu’un ou quelque chose, c’était le rejet du régime et du système colonial qui était en question.

Il y a également beaucoup à dire sur le mot « lâche » qu’on colle à ceux qui auraient manqué de « courage ». Le « courage » dont il est ici question n’est autre chose que la peur ressentie par celui qui est mis de force dans une situation qu’il ne choisit pas. Cher ami, vous le savez bien pour l’avoir directement vécu, beaucoup de ceux qui acceptaient de partir le faisaient avec la peur au ventre d’une situation qui leur était imposée. Et c’était cette soumission à la peur que les chefs nommèrent « courage ». Ceux qui refusaient cette peur devaient en assumer les conséquences, une situation d’éloignement, d’exil, avec les difficultés matérielles, culturelles, spirituelles qui en résultaient, et qui généraient d’autres peurs – ou d’autres courages si vous préférez…

Seuls les ignobles personnages qui soutenaient le salazarisme et ceux qui avaient la tête en bouillie acceptèrent de faire la guerre de façon volontaire. Il faut bien le reconnaître, ils ont existé. Vous l’avez peut-être constaté d’expérience, on a toujours trouvé des braves gens prêts à torturer, massacrer au nom de la civilisation chrétienne occidentale, ou même au nom de rien, juste par absence d’humanité. Ils sont parmi nous, encore et toujours, ils se reproduisent comme des cafards à l’intérieur du système de soumission et d’aliénation dans lequel nous vivons. Hier comme aujourd’hui, la vraie ligne de séparation se situait donc entre ceux qui soutenaient le régime de domination, et les autres. Dans le cas portugais, la guerre coloniale fut un aspect extrême du régime fasciste. Pourtant, nous savons tous que parmi ceux qui ne le soutenaient pas, beaucoup se résignèrent, pour des raisons diverses, relationnelles, morales, matérielles, à faire la guerre. Il n’y a rien à redire, et on peut les comprendre sans pour autant les justifier.

Enfin, que dire de l’affirmation selon laquelle seuls les fils à papa et les riches refusèrent de faire la guerre ? Mais où va-t-on chercher de telles idioties ? Il est évident que la grande majorité des fils des riches ne font pas la guerre ! Comme je l’ai dit, c’est pour cette raison-même que fut créé le concept de « patrie », qui permet de faire mourir des pauvres diables pour la défense d’intérêts qui ne sont point les leurs. La formule d’Anatole France sur la boucherie de la Première Guerre mondiale est limpide : « On croit mourir pour la patrie et on meurt pour des industriels ! » La logique à ce jour n’a pas changé et ne changera pas, elle est intrinsèque au fonctionnement du système. Les quelques grandes familles capitalistes propriétaires du petit pays, hier comme aujourd’hui, n’y trouveront rien à redire. Passons… En réalité, la plupart des déserteurs, réfractaires et évadés du service militaire provenaient des classes moyennes et inférieures de la société, étaient des travailleurs ou des employés. Aveuglés par l’exemple d’une poignée de « fils à papa » passés par l’exil, qui eurent ensuite le mauvais goût d’échanger l’éthique et le respect de soi pour le métier de la politique, les patriotes de service prennent l’arbre pour la forêt et se déchaînent à tout va.

Si vous me le permettez, cher ami, je vais vous parler de ma modeste expérience personnelle. J’étais un jeune issu de la classe moyenne. Ayant des parents petits fonctionnaires, dépourvu de moyens pour mener des études universitaires, je m’engageai dans une école militaire, celle de la marine pour être plus précis. À peine sorti de l’adolescence, j’aimais l’océan, la liberté des grands espaces, et je me suis trouvé emprisonné dans une institution oppressive et qui me menait inéluctablement à la guerre. J’ai corrigé l’erreur en désertant quelques années plus tard. Ce que j’ai pu observer moi-même dans cette école fut que, sauf exception, les individus les plus patriotiques et soumis à l’ordre du régime étaient justement les garçons issus des familles de la vieille bourgeoisie et proches des intérêts des seigneurs de l’économie. Ce qui ne veut pas dire qu’ils étaient prêts à mourir pour leur patrie ; ils étaient en revanche bel et bien décidés à faire mourir les autres. Et puisque je parle de mon passé, voici un autre exemple de l’hypocrisie du discours patriotique sur l’héroïsme : les jeunes officiers sortis de l’école avec les plus mauvaises notes étaient justement ceux qu’on plaçait dans le corps des marines, directement impliqué dans les fronts de combat. Il était clair que ce n’était pas un honneur d’affronter le danger, mais une punition.

Finalement, à l’exception d’une poignée de psychopathes séduits par les bienfaits du régime du béat Salazar, j’ai l’intuition que la majorité de ceux qui ont fait la guerre doivent se demander encore aujourd’hui, au fond d’eux-mêmes : à quoi bon ? Étant difficile de vivre avec cette question, surgissent a posteriori des justifications et des frustrations. Évidemment, toute mention à ceux qui ne l’ont pas faite envoie un message désagréable, ouvre une plaie, fonctionne tel un miroir. Pourquoi ne pas reconnaître que ce temps de vie a été perdu, ne pas admettre le tourment de l’avoir accepté ? Pourquoi s’aligner sur les discours de ceux qui ont été les responsables de cette perte de temps et de vie ? Et pourquoi tant de hargne et de violence à l’encontre de ceux qui ont rejeté la guerre et le régime ?

« Fonce sur lui Manu !… On est tous avec toi ! ». Cadernos Teatro Operário, août 1973.

Encore un dernier souvenir personnel qui m’est cher. Je suis revenu au Portugal le 3 mai 1974, après le coup d’État militaire contre le régime. Le Sud-Express s’arrêta à la frontière de Vilar Formoso, et des soldats entrèrent dans le wagon pour nous souhaiter la bienvenue et nous informer que la police politique, la PIDE, s’était héroïquement fondue dans le paysage. L’un d’entre eux me demanda pourquoi j’étais en France. « J’ai déserté la guerre coloniale ! », ai-je répondu. Avec un regard franc de fraternité et un sourire complice, il me lança : « Vous avez bien fait ! » Je ne sais pas où se trouve cet homme aujourd’hui, mais je suis sûr qu’il ne fait pas partie de ceux qui passent leur temps libre à écrire au courrier des lecteurs pour pester contre les déserteurs.

Cher ami, vous aurez peut-être compris que je ne prétends pas ériger le choix que nous avons fait au rang de posture morale arrogante de ceux qui ont eu raison. Il ne s’agit pas de construire un monument à ceux qui ont refusé la guerre, ni de créer une association de déserteurs et réfractaires s’inspirant du modèle des associations des anciens combattants. En effet, si ces attitudes eurent un sens au moment où elles furent adoptées, elles ne garantissaient malheureusement pas les comportements futurs de ceux qui les ont assumées (ce qui me désole, car ces choix ont été si forts qu’ils devraient marquer une vie pour toujours). Déserteur un jour, déserteur de cette société pour toujours. Mais la vie suit son cours, et nous sommes souvent peu vigilants vis-à-vis des forces qui régissent le monde dans lequel nous vivons. Revendiquer aujourd’hui notre attitude passée n’a de sens que si nous réaffirmons notre opposition au système dans lequel nous vivons, et qui a changé de forme pour en réalité rester le même.

Cette lettre nous permettra peut-être d’envisager la suite de notre cohabitation de façon plus sereine. Car finalement, il s’agit d’un passé commun que nous partageons, et à y regarder de plus près, nos choix ne sont peut-être pas si opposés qu’ils le paraissent. Nous avons tous deux été victimes d’une même situation qui nous échappait et dont nous n’étions pas responsables. Si je comprends votre décision de ne pas refuser la guerre, pourquoi ne comprendriez-vous pas mon refus d’y aller ? Ce serait une bonne occasion de rassembler nos forces et de demander aux responsables de rendre des comptes sur cette immense tragédie historique qui a marqué au fer rouge des millions de Portugais et d’Africains.

Avant de finir, je souhaiterais vous prévenir, cher ami, que le pire reste à venir. Si l’eau du robinet continue à couler, elle prendra de plus en plus la couleur du sang. Car après la question récurrente des réfractaires et déserteurs, une autre sortira du brouillard. Je fais référence aux horreurs commises pendant la guerre, aux massacres, assassinats, barbaries diverses, enfin, à tout ce qui peuple encore aujourd’hui les nuits cauchemardesques de nombreux hommes qui l’ont vécu. La récente publication du livre de Mustafah Dhada sur le massacre de Wiriamu par l’armée portugaise, au Mozambique, en décembre 1972[6. Mustafah Dhada, O Massacre Português de Wiriamu, Tinta da China, 2016. L’auteur, un universitaire américain d’origine mozambicaine, fit une minutieuse enquête sur les massacres d’extermination réalisés par les commandos de l’armée portugaise dans la région du barrage de Cabora Bassa (Province de Tête), fin 1972. Jusqu’à aujourd’hui le gouvernement portugais est resté muet sur cette affaire.], annonce ce qui vient. Encore un chapitre de cette histoire verrouillé dans le coffre de l’oubli. Cette fois-ci, la force qui a la clé est autrement plus puissante que les folkloriques associations d’anciens combattants – c’est l’institution militaire elle-même.

Veuillez agréer, cher voisin, mes sincères salutations antimilitaristes.

Jorge Valadas

Notes

| ↩1 | Auteur de La mémoire et le feu. Portugal : l’envers du décor de l’Euroland (L’Insomniaque, 2011), Jorge Valadas a déserté l’armée coloniale portugaise avant de se réfugier à Paris où il vit depuis 1967. |