À l’heure où agiter les épouvantails de groupuscules extrémistes permet d’oublier les causes des conflits mondiaux et de conforter le rôle protecteur de l’État, tout en ratissant des voix fondées sur la peur et le racisme, l’analyse de l’habitus islamophobe des gouvernants et des médias semble un réflexe salutaire. Dans ce texte écrit en juillet 2014, et dans le prolongement de leur ouvrage Islamophobie – Comment les élites fabriquent le « problème musulman » et de l’entretien qu’ils ont accordé à Jef Klak, Abdellali Hajjat et Marwan Mohammed font le bilan de la reconnaissance d’un racisme institutionnel fondé sur les options religieuses et les origines convenues. Alors que les agressions contre des musulmans se sont multipliées ces derniers mois et que les pratiquants de l’islam sont enjoints de lever publiquement le soupçon structurel qui pèse sur eux, les deux sociologues se penchent ici sur les tribulations du concept d’islamophobie pour mieux en saisir les enjeux.

L’année 2013 marque un tournant majeur dans l’histoire des mobilisations contre l’islamophobie. Pendant les années 2000, les mouvements associatifs, religieux et politiques composant le « front anti-islamophobie » peinent à faire reconnaître l’existence du phénomène islamophobe et la légitimité de leur cause antiraciste. À partir de 2013, le déni français de l’islamophobie, qui s’appuie sur une combinaison de facteurs historiques, politiques et institutionnels (sur lesquels nous ne reviendrons pas ici1 Voir Abdellali Hajjat et Marwan Mohammed, Islamophobie, La Découverte, 2013, chapitres 12 et 13.), semble être moins fort qu’auparavant parmi les « élites » politiques et médiatiques. Si l’unanimisme islamophobe n’a pas disparu, plusieurs indicateurs permettent d’affirmer qu’il s’est en partie brisé, parmi lesquels le traitement médiatique des agressions islamophobes favorisant la banalisation de l’usage du terme d’islamophobie, les avancées scientifiques dans le champ académique et la reconnaissance officielle, à travers le rapport 2013 de la CNCDH[2. Commission nationale consultative des droits de l’homme, La lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la xénophobie. Année 2013, Paris, La Documentation française, 2014.], à la fois du concept d’islamophobie et des acteurs associatifs contre l’islamophobie.

Recrudescence et médiatisation des agressions physiques

Il est sans doute vrai d’affirmer que l’usage de plus en plus répandu du terme « islamophobie » participe à la reconnaissance du phénomène social qu’il décrit, et contribue à la légitimation de la lutte anti-islamophobie.

Cependant, ce n’est pas parce qu’un terme est utilisé qu’il est forcément légitime dans la mesure où, pendant longtemps, le terme d’islamophobie était utilisé justement pour le disqualifier. S’il ne faut donc pas surinterpréter les données statistiques que nous avons collectées[3. Les données proviennent de la base de données Factiva, qui publie une grande partie de la presse occidentale, et des archives en ligne du Monde.], elles permettent tout de même de distinguer, grossièrement, deux grandes périodes dans l’usage du terme : la période de la disqualification (2001-2010) et celle d’un usage routinier (2010-2013).

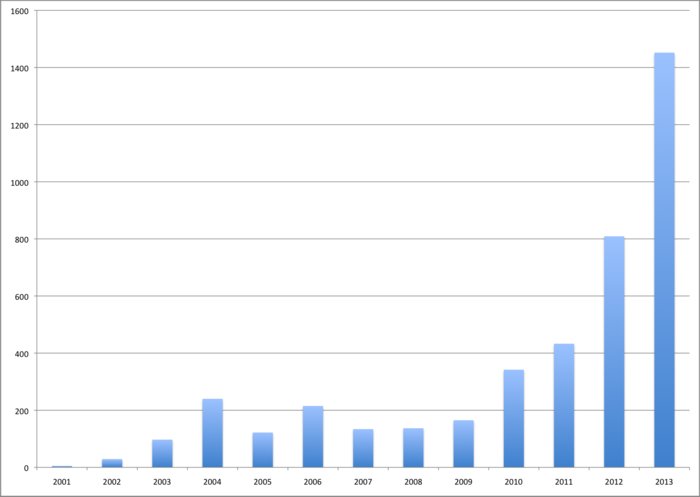

Au début des années 2000, l’usage est très faible. Bien que l’affaire du voile de 2003-2004 correspond à une augmentation du nombre d’articles utilisant le terme (fig. 1), la première décennie des années 2000 est marquée, avant 2003, par l’absence d’acteurs associatifs qui mobilisent ce concept et, après 2003, par l’efficacité du bannissement du terme, proclamé par Caroline Fourest, Fiammetta Venner et Pascal Bruckner dans une série d’articles polémiques[4. Caroline Fourest et Fiammetta Venner, « Islamophobie ? » ProChoix, n° 26-27, 2003 (disponible sur www.prochoix.org) ; Pascal Bruckner, « Le chantage à l’islamophobie », Le Figaro, 5 novembre 2003.]. Lors de nos discussions avec plusieurs journalistes, nous avons en effet été étonnés par l’effet de censure provoqué par ces articles, comme si parler d’islamophobie revenait à prendre le parti des « islamistes » ou de l’intégrisme musulman. Or, dans le contexte de confusion idéologique entre trois phénomènes distincts (islam, « islamisme » et « jihadisme »), rares sont les journalistes qui bravèrent l’interdit, notamment Xavier Ternisien (Le Monde) et Alain Gresh (Le Monde diplomatique).

Figure 1 : Occurrences du mot « islamophobie » dans la presse française entre 2001 et 2013 (en nombre d’articles)

On observe ensuite, à partir de 2010, une forte augmentation de cet usage dans la presse française. Alors que le nombre d’articles mentionnant le terme n’est que d’une trentaine en 2002, il s’élève à 342 en 2010 et explose en 2013 pour atteindre 1452 (autant qu’en 2011 et 2012). Il est difficile d’expliquer cette recrudescence, mais la presse écrite n’a jamais autant utilisé le terme avant 2010, sachant que ce chiffre global cache des usages différents selon les journaux (fig. 2), que l’on peut mesurer par l’usage des dépêches AFP. Celles-ci constituent en effet la matière première des journalistes et participent à imposer certains sujets souvent repris en boucle par les rédactions. La dépendance des rédactions vis-à-vis des dépêches favorisent ce que Pierre Bourdieu appelle la « circulation circulaire de l’information ». Or le nombre de dépêches AFP utilisant le terme d’islamophobie augmente de manière sensible à partir de 2010 et explose en 2012-2013. La socio-histoire des journalistes spécialisés sur l’islam et les musulmans reste à écrire, mais on peut faire l’hypothèse que cette augmentation traduit un renouvellement générationnel parmi les journalistes chargés des questions de religion et de discrimination entre 2003 et 2013[5. Les journalistes de l’AFP qui utilisent le plus le terme sont des recrues récentes : Charlotte Plantive (juin 2008), Annick Benoist (juin 2009) et Pauline Froissart (juillet 2009).]. Comme nous avons pu l’observer, les journalistes n’ayant pas vécu l’affaire du voile de 2003-2004, et les journalistes les plus ouverts aux sciences sociales, ont beaucoup moins de réticences à aborder la question des discriminations islamophobes.

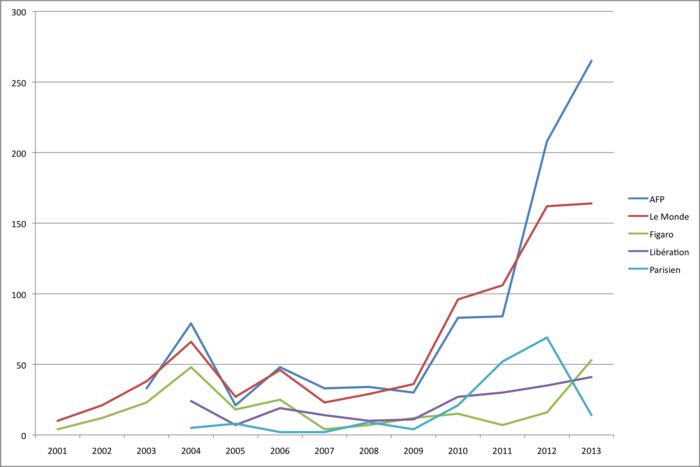

Figure 2 : Occurrences du mot « islamophobie » dans les principaux titres de la presse quotidienne nationale entre 2001 et 2013 (en nombre d’articles)

Cependant, la réception des dépêches AFP est différenciée selon les rédactions. Ainsi, dans les principaux titres de la presse quotidienne nationale, l’augmentation enregistrée à l’AFP se répercute au Parisien et, surtout, au Monde, qui publie 296 articles avec le terme entre 2001 et 2009, contre 528 entre 2010 et 2013, et l’utilise de plus en plus dans les titres d’article (23 fois entre 2011 et 2009, contre 40 fois entre 2010 et 2013, dont 21 fois en 2013). L’AFP est donc « suivie » par Le Monde et Le Parisien, tandis que Le Figaro et Libération répugnent à le faire, sûrement en raison du poids des prohibitionnistes dans leurs rédactions.

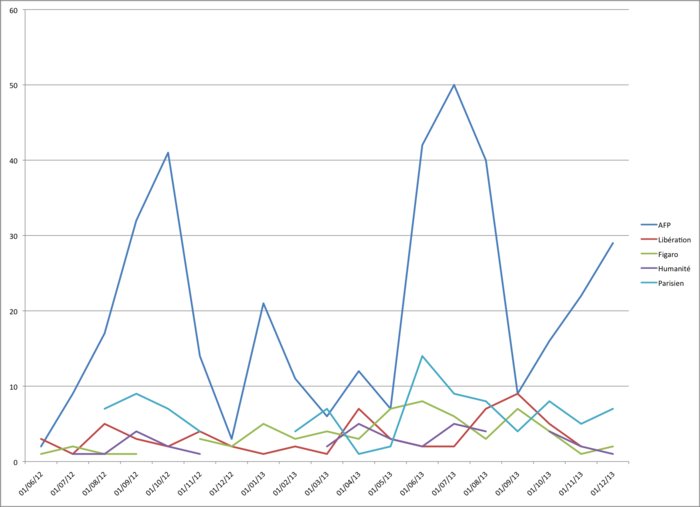

Si l’on se focalise maintenant sur les statistiques mensuelles de l’année 2013 (fig. 3), on constate que le point de bascule se situe entre juin et septembre, où se sont multipliés les faits d’actualité islamophobes : agressions physiques de femmes portant le hijab à Argenteuil (20 mai et 13 juin), rébellions urbaines à Trappes à la suite du contrôle policier d’une femme portant le niqab (19 juillet), proposition du HCI[6. En août 2013, la presse a révélé le contenu d’un rapport non publié du Haut Conseil à l’Intégration, instance dissoute en 2012, préconisant l’interdiction du voile à l’université.] d’interdire le port du hijab à l’université (5 août), etc. La couverture médiatique importante de cette actualité s’explique non seulement par la gravité des faits (une des femmes agressées, enceinte, perdit son bébé), mais aussi par les mécanismes classiques du champ médiatique : « les émeutes » et « l’islam » sont des marronniers de la presse française et, pour la première fois, ces deux éléments sont connectés par les conflits de Trappes : à la suite d’une altercation entre une femme portant le niqab, son entourage et des policiers, une rébellion urbaine éclate dans le quartier.

Figure 3 : Occurrences du mot « islamophobie » dans la presse française entre juin 2012 et décembre 2013 (en nombre d’articles)

Or le cadrage médiatique de la rébellion de Trappes n’est pas univoque : si la version policière est largement relayée dans les médias durant les premiers jours, un contre-cadrage a rapidement été proposé par des acteurs associatifs présents sur les plateaux de télévision et des médias alternatifs qui ont recueilli les témoignages des personnes contrôlées, puis exhumé de Facebook des propos ouvertement racistes de policiers de Trappes. C’est pourquoi le terme d’islamophobie s’est imposé comme un des concepts permettant d’analyser la situation, d’autant plus que, pour la première fois là encore, on observe une timide reconnaissance institutionnelle de l’islamophobie. C’est d’abord le préfet du Val d’Oise, Jean-Luc Névache, selon lequel « le caractère islamophobe de cette agression [de Leïla] paraît avéré à 99,9 %[7. Cité par Carine Fouteau, « Femmes voilées : à Argenteuil, les musulmans ne veulent plus “se laisser endormir” », www.mediapart.fr, 22 juin 2013.] », qui reconnaît la lutte anti-islamophobie dans une perspective de « pacification », pour éviter une escalade de la violence et des rébellions urbaines à Argenteuil[8. Le préfet fait néanmoins un mea culpa dans une interview donnée à Libération (21 septembre 2013). Il explique avoir utilisé le mot islamophobie car il y a une « demande de reconnaissance de la part de la population qui passe aussi par le choix des mots ». Mais, explique-t-il à la journaliste de Libération, il n’emploierait plus ce terme aujourd’hui car : « Je me suis rendu compte qu’il faisait aussi l’objet de manipulations ».]. C’est ensuite Najat Vallaud-Belkacem, alors ministre des Droits des femmes et porte-parole du gouvernement, qui « tweete » : « Personne ne doit douter de la détermination du gouvernement à combattre l’islamophobie à tout moment, et en tout lieu » et à mettre « tout en œuvre pour que les agressions lâches d’Argenteuil ne restent pas impunies. » (23 juin). Le lendemain, à l’issue d’une rencontre avec des « responsables d’associations représentatives des banlieues et des quartiers populaires », notamment Mohamed Mechmache (ACLEFEU[9. Le collectif ACLEFEU a vu le jour au lendemain des révoltes sociales de novembre 2005 déclenchées par la disparition tragique de Zyed Benna, 17 ans et Bouna Traoré, 15 ans, et s’est donné pour mission de faire remonter la parole des quartiers populaires auprès des institutions.]) et Salah Amokrane (Tactikollectif[10. Né dans les quartiers nord de Toulouse en 1997, le Taktikollectif organise chaque année le festival « Origines contrôlées ».]), le président de la République tient à « assurer l’ensemble des associations de la détermination du gouvernement à lutter contre tous les actes racistes, notamment antimusulmans, qui constituent des atteintes insupportables à l’unité républicaine[11. « Rencontre avec des représentants d’associations des banlieues, en présence de M. François Lamy », Communiqué de l’Élysée (www.elysee.fr), 24 juin 2013.] ». L’été 2013 est donc marqué par la conjonction de plusieurs facteurs médiatiques et politiques favorables à la levée de la censure du terme d’islamophobie.

Rentrée éditoriale 2013 : un tournant symbolique

Le traitement médiatique et politique de l’été 2013 multiplie les brèches de l’unanimisme islamophobe, qui s’élargissent lors de la rentrée littéraire de septembre à travers la publication de quatre livres écrits dans des registres différents : Nos mal-aimés de Claude Askolovitch, Ce populisme qui vient de Raphaël Liogier (un an après son Mythe de l’islamisation), le Dictionnaire de l’islamophobie de Kamel Meziti et notre Islamophobie.

Le livre d’Askolovitch contribue grandement à remettre en cause la doxa du bannissement et du déni de l’islamophobie, dans la mesure où l’unanimisme islamophobe est brisé « de l’intérieur ». En effet, l’auteur fait partie du « sérail » des journalistes dominants, ayant circulé depuis le début de sa carrière entre plusieurs rédactions parisiennes : Europe 1, L’Événement du jeudi, Marianne, Le Nouvel Observateur (2001-2008), Le Journal du dimanche (2008-2011), Le Point (2011-2012), I-télé (2010-2011, 2013-), Arte, etc. Il est aussi connu pour avoir accusé d’antisémitisme l’intellectuel musulman Tariq Ramadan qui, à la veille du Forum social européen organisé à Saint-Denis en 2003, avait rédigé un article sur les « intellectuels communautaires ». Ainsi, il est difficile pour les journalistes islamophobes d’accuser Askolovitch de « complaisance » avec l’« islamisme » dans la mesure où il a combattu celui qui est censé incarner l’« islamisme » en France. Mais c’est aussi parce qu’il fait partie du « sérail » qu’il est possible de dialoguer avec lui : alors qu’il aurait pu être complètement boycotté et disqualifié comme un « idiot utile de l’islamisme », plusieurs rédactions hostiles au livre d’Askolovitch l’ont longuement interviewé, souvent dans le cadre d’un entretien en « face à face » avec un opposant. Pourtant, ses prises de position se révèlent assez proches de militants associatifs, musulmans ou non, luttant contre l’islamophobie depuis plus d’une dizaine d’années :

« Le racisme d’antan exhalait la beauferie et l’arrogance : c’était l’homme blanc matraquant l’inférieur, l’indigène ou le « gris ». L’islamophobie n’est pas arrogante mais apeurée, une idéologie pour vaincus d’avance […]. Le racisme n’était que vomissure, si aisément condamnable ; l’islamophobie se réclamera de nos valeurs, elle se justifiera de l’horreur islamiste, elle s’aspergera de modernité et se grimera républicaine et nous chantera des chansons d’amour […] et elles ressembleront à s’y méprendre aux baloches de la République d’avant[12. Claude Askolovitch, Nos mal-aimés. Ces musulmans dont la France ne veut pas, Paris, Grasset, 2013, p. 24.]. »

Pour comprendre la parution de cet ouvrage, risqué même pour un journaliste établi, il faudrait analyser la trajectoire sociale d’Askolovitch et la configuration politico-médiatique dans laquelle ses prises de position prennent sens. Quoi qu’il en soit, ce journaliste peut être considéré comme un « rebelle de l’élite », dans le sens proposé par l’anthropologue James Scott : « Les membres des élites qui ne respectent pas le scénario officiel […] représentent de la sorte un danger bien plus grand que leur petit nombre ne pourrait le laisser croire. Les dissensions publiques, bien qu’en apparence anodines, brisent en effet la naturalisation du pouvoir rendue possible par l’imposition d’un front uni. […] C’est la raison pour laquelle la défection d’une partie de l’élite a un impact bien plus grand sur les relations de pouvoir que le même phénomène observé chez les subordonnés[13. James C. Scott, La Domination et les arts de la résistance. Fragments du discours subalterne, Paris, Éditions Amsterdam, 2008 (1992), p. 81-82.]. » En effet, la dissension interne aux médias dominants au sujet de l’islamophobie participe à dénaturaliser la doxa islamophobe : socialement, il n’est plus aussi évident de stigmatiser et de discriminer les (supposé-e-s) musulman-e-s, puisque le « front uni » islamophobe s’est fracturé et rend possible le discours hétérodoxe.

Ce n’est donc pas un hasard si certains journalistes, qui « marchaient sur des œufs » à propos de l’islamophobie, ont pu se sentir autorisés à contredire la logique du déni. C’est ce que nous avons pu observer lors de la « promotion » de notre livre, assurée par le service de presse des éditions La Découverte. Il n’est encore une fois pas de notre ressort d’analyser la réception médiatique et politique de notre livre, mais nous pouvons au moins affirmer, sans être taxés de partialité, que notre livre a été globalement bien accueilli par une presse française pourtant frileuse à reconnaître l’existence du phénomène islamophobe. Annoncé dans un article du Monde relatif à la « rentrée des idées[14. Julie Clarini, « Rentrée des idées : une vue d’ensemble des essais à paraître cet automne », Le Monde des livres, 28 août 2013.] », il bénéficie d’une certaine couverture médiatique[15. Liste quasi-exhaustive : France Culture, France Inter, Radio Zinzine, Mediapart, Le Monde, Libération, L’Humanité, AFP, Le Parisien, Les Inrocks, La Croix, La Vie, BastaMag, Saphir News, Courrier de l’Atlas, Oumma.com, Rue 89, Politis, ContreTemps, LMSI, etc. À l’étranger, il a surtout suscité l’attention de la presse algérienne (El Watan, Le Courrier d’Algérie, Le Temps d’Algérie, Algérie Presse Service) et d’Al Jazeera.] et suscite de nombreuses invitations auprès d’associations et d’institutions[16. Nous avons été invités par les organisations suivantes : CCIF, CRI, Uni’T, Forum international contre l’islamophobie, NPA, Association des musulmans de Metz, rectorat de Paris, Club des retraités de la MGEN, etc.]. Cette couverture médiatique et éditoriale[17. Chiffres des ventes : 2 200 exemplaires ont été vendus entre septembre 2013 et juin 2014. Ce chiffre est sans commune mesure avec les ventes du livre d’Askolovitch (entre 3 500 et 4 000) et surtout d’Alain Finkielkraut, L’identité malheureuse (environ 100 000).] est révélatrice d’une transformation de l’idéologie dominante : le déni généralisé est remplacé par une reconnaissance limitée de l’islamophobie, à laquelle le livre contribue, dans la mesure où tout le travail scientifique mené depuis plusieurs années sur l’islamophobie participe à la légitimation du concept et à rendre visible ce phénomène social.

Cependant, dès lors que l’évidence du déni se dissipe peu à peu, les tenants de la doxa islamophobe réagissent à travers des rappels à l’ordre symbolique. Dans son édition des 21-22 septembre 2013, Libération fait pour la première fois sa une et un dossier sur l’islamophobie (voir image), dont le contenu illustre les tensions internes à la rédaction. Certains passages reconnaissent l’existence de l’islamophobie, tandis que d’autres tendent à la nier. L’éditorialiste Fabrice Rousselot préconise le bannissement du mot en raison de son « instrumentalisation » par les « extrémistes » tout en reconnaissant l’existence de « discriminations anti-musulmanes », mais termine de manière ambiguë, reproduisant l’opposition néo-orientaliste entre « islam » et « République laïque » : « L’islam – comme toutes les religions – doit s’accommoder des lois de la République dans le pays laïc qui est le nôtre. Et non le contraire. » Le week-end suivant, dans son édition du 28 septembre, Le Monde propose lui aussi un éditorial et un entretien entre Stéphanie Le Bars et nous-mêmes. Le titre de l’éditorial, « Islamophobie : du fantasme à la réalité », marque un basculement idéologique majeur : « Longtemps, le terme a été controversé, tant il apparaissait comme un instrument propre à invalider toute critique de l’intégrisme musulman. Il commence pourtant à être admis par des responsables politiques et des intellectuels : la réalité des actes commis contre des lieux de culte ou des citoyens musulmans est désormais reconnue par les plus hautes instances de l’État. Cette reconnaissance est bienvenue. Nommer et identifier un problème ne peut que contribuer à sa résolution. » Ainsi, pour la rédaction, le fantasme d’un concept prétendument inventé par les mollahs iraniens est balayé par une réalité tangible, mesurée statistiquement et étudiée scientifiquement.

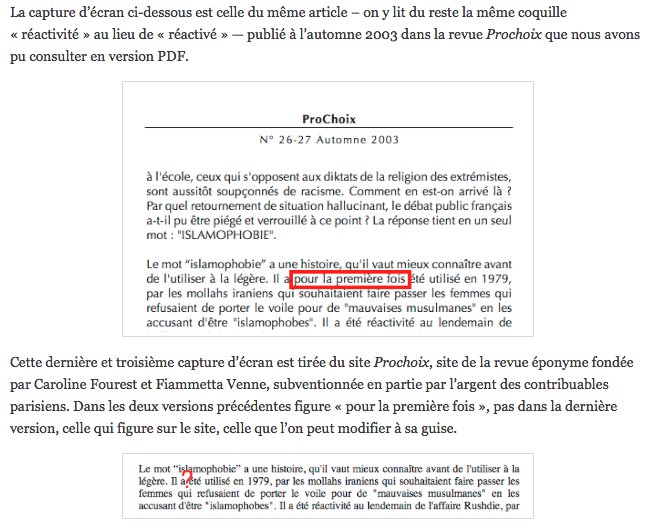

Si le dossier de Libération ne suscite pas de réaction, l’éditorial du Monde provoque deux rappels à l’ordre. Le premier est formulé par Fourest qui, dans sa chronique hebdomadaire sur France Culture (1er octobre, reproduite dans le Huffington Post), attaque directement notre livre. Alors que le principal argument du bannissement du mot islamophobie est sa supposée invention par des mollahs iraniens en 1979 pour empêcher toute critique de la religion musulmane, elle change de position : « Nous n’avons pas dit que les intégristes étaient les seuls à utiliser ce terme. Il s’agissait simplement d’expliquer que l’attaque visant des féministes critiquant le voile, en les faisant passer pour des racistes, avait déjà un précédent dans notre histoire politique récente… Le fait qu’un homme au XIXe siècle l’ait utilisé dans un autre sens n’y change rien[18. Caroline Fourest, « Peut-on combattre le racisme avec le mot “islamophobie” ? », Huffington Post, 1er octobre 2013.]. » Cette pirouette symbolique dissimule mal la contrariété de la journaliste apprenant la véritable origine du mot islamophobie[19. Lire l’entretien avec Abdellali Hajjat et Marwan Mohammed ici], mise en lumière par Fernando Bravo Lopez, Alain Gresh et Thomas Deltombe, puisque les rédacteurs du site de ProChoix ont modifié en 2013 le texte daté de 2003, en supprimant l’expression « pour la première fois »[20. Voir « Islamophobie : quand Caroline Fourest supprime des mots dans son texte de 2003 », Al-Kanz.org, 1er octobre 2013.]. À la falsification d’un texte ancien s’ajoute la technique de la disqualification : nous serions des « chercheurs-militants » et notre livre aurait eu pour « fil conducteur » le CCIF, « association communautariste » influencée par Tariq Ramadan et financée par le milliardaire George Soros et le Qatar[21. Le CCIF est une association dont le budget provient essentiellement de cotisations et de dons (récoltés lors de ses dîners annuels), et non du gouvernement qatari. L’Open Society, think-tank créé par Soros, a seulement financé une partie de la campagne « Nous sommes (aussi) la nation » en 2012. Le CCIF invite régulièrement Tariq Ramadan lors d’évènements publics.].

Figure 4 : Capture d’écran du site Al-Kanz.

Le second rappel à l’ordre est la publication, dans les pages Idées du Monde (1er novembre), d’un dossier au titre révélateur, « L'”islamophobie” est-elle une illusion ? ». Alors que l’éditorial du 28 septembre avait conclu à la réalité de l’islamophobie, quelques jours plus tard, Plantu dessine une caricature typique de la logique islamophobe, en assimilant l’islam à l’intégrisme religieux (1er octobre). Ces contradictions sont révélatrices de tensions internes au journal : il est probable que Plantu et le co-directeur des pages Idées, Nicolas Weill, ne partagent pas l’analyse de la responsable de la rubrique Religion (Stéphane Le Bars). En tout cas, deux tribunes rappellent la réalité de l’islamophobie (Thomas Deltombe et Saida Ounissi) et trois autres les contredisent (Gilles Kepel, Pierre-André Taguieff et Pascal Bruckner). Aucun acteur associatif musulman n’est invité à prendre la parole, alors qu’ils sont en pointe sur la question, et il est tout à fait notable que la tribune de Deltombe ait été partiellement censurée : le simple rappel de l’éditorial du 28 septembre et la condamnation de la caricature islamophobe de Plantu ont été supprimés sans que l’auteur ne soit prévenu[22. Alain Gresh, « L’islamophobie, ”Le Monde” et une (petite) censure », Nouvelles d’Orient, 5 novembre 2013.].

Sans analyser l’ensemble du dossier, on peut souligner deux éléments importants. Tout d’abord, le politologue Gilles Kepel reste dans la logique du déni puisqu’il dénonce « les incantations contre une « islamophobie » que les élites françaises seraient coupables de propager, avatar post-moderne de l’antisémitisme dont les musulmans seraient désormais les victimes par excellence ». L’usage du concept d’islamophobie ne servirait « qu’à construire des positions de pouvoir dans le champ intellectuel pour les premiers [nous et d’autres], religieux pour les seconds [associations musulmanes], afin de mobiliser des soutiens politiques sur une base identitaire à l’occasion des prochaines échéances électorales[23. Gilles Kepel, « Une posture victimaire », Le Monde, 1er novembre 2013.] ». On ne peut qu’être stupéfait par le peu de cas que Kepel, professeur à Sciences-Po, réserve aux centaines de travaux universitaires sur l’islamophobie, dont ceux de ses collègues de la rue Saint-Guillaume, et par la réduction de notre livre à la volonté d’occuper des positions de pouvoir. Ces propos sont une nouvelle illustration de sa position particulière dans le champ académique, comme nous l’écrivions :

« Ses multiples ouvrages et articles ont été fortement critiqués par les politistes spécialistes de l’islam et du monde musulman parce qu’il fait partie des “artisans du développement ou du renforcement d’un type de regard religieux sur le monde”, à cheval entre le champ universitaire, le champ politique et le champ médiatique. Ainsi, selon l’universitaire Gilbert Achcar, son livre Le Prophète et Pharaon “révélait un modèle qui allait caractériser son abondante production ultérieure : une masse d’informations utiles – ce qui sera plus tard facilité par son accès privilégié aux sources gouvernementales – avec une conceptualisation théorique limitée, de plus en plus superficielle ouvrage après ouvrage. Il devint star médiatique, […] ainsi que conseiller de gouvernements occidentaux et autres dans leur combat contre l’intégrisme islamique radical”. Les “néo-orientalistes” jouent effectivement le rôle d’experts en islam à la fois pour les autorités politiques et pour le champ médiatique, qui reprennent généralement à leur compte les catégories de perception néo-orientaliste de l’islam et des musulmans : “On peut donc parler d’une collusion entre des recherches universitaires à la fois dociles et bâclées et des intérêts politiques plus ou moins troubles”[24. Islamophobie, p. 123-124.]. »

Ensuite, il faut noter le revirement du philosophe P.-A. Taguieff jusqu’ici partisan du bannissement du concept d’islamophobie. Avant 2013, il considère en effet que l’islamophobie est une « imposture » et une « catégorie élastique ayant l’avantage de pouvoir s’appliquer, non sans confusion, aussi bien à la critique de l’islam et au blasphème qu’aux formes de xénophobie visant des populations immigrées de culture musulmane ». Elle permettrait de « s’aligner sur les positions des milieux islamistes, qu’ils soient fondamentalistes ou jihadistes, en dénaturant de fond en comble la lutte contre le racisme, et en abandonnant aux manipulateurs cyniques la défense des droits de l’homme[25. Pierre-André Taguieff, « Islamophobie chimérique, christianophobie réelle, anti-islamophobie criminelle », Sur le ring, été 2009.] ». Le 2 octobre 2013, il change de position : « Reconnaître les usages douteux ou strictement tactiques du mot “islamophobie” n’implique nullement son rejet pur et simple. Il s’agit bien plutôt de le définir clairement, ce que les “anti-islamophobes” de métier ne font jamais, provoquant un malaise permanent dans le débat public. Le terme d’islamophobie devrait être utilisé, d’une façon stricte, pour désigner, sur le plan des opinions, les appels à la haine, à la discrimination et à la violence visant la religion musulmane comme telle et/ou les musulmans comme tels. Ou, pour le dire plus conceptuellement, l’essentialisation et la diabolisation de l’islam et des musulmans[26. Pierre-André Taguieff, « Les équivoques de la lutte contre l’extrémisme. Extrême droite, islamisme, islamophobie », Huffington Post, 2 octobre 2013.]. » Donc loin de le rejeter, il propose une définition dans sa tribune du Monde : « Ce terme devrait être utilisé pour désigner les appels à la haine, la discrimination et la violence visant les musulmans et/ou leur religion. L’islamophobie ne se réduit pas à un phénomène d’opinion. Elle se manifeste aussi dans les discriminations ou agressions physiques. Elle peut être comprise comme une forme d’hétérophobie visant une communauté de croyants transnationale[27. Pierre-André Taguieff, « Petites leçons pour éviter tout amalgame », Le Monde, 1er novembre 2013.]. » Bien que sa définition nous semble limitée, elle se rapproche de ce que nous avons toujours affirmé : il est nécessaire de distinguer, d’un côté, le concept et la réalité qu’il désigne et, de l’autre, les usages politiques du concept.

Mobilisations éclatées et reconnaissance institutionnelle

C’est dans ce contexte de controverses sémantiques qu’est organisé le Forum international contre l’islamophobie, le 14 décembre 2013 à Paris. Initié par le collectif « 14 décembre », le Forum a pour objectif de « débattre des contours de ce que certains préfèrent appeler « racisme anti-musulman », de la manière d’intensifier la lutte contre un système raciste en pleine évolution, et cela avec la participation d’associations de terrain, de militants politiques ou associatifs, de chercheurs, français et étrangers ». Il marque ainsi la convergence dans un « front anti-islamophobie » de multiples organisations[28. Présence et spiritualité musulmane, Collectif des féministes pour l’égalité, CCIF, Maman toutes égales, Commission islam & laïcité, Parti des Indigènes de la République, UJFP, Solidaires, CMF, MRAP, LDH, ATTAC, etc.], à l’exclusion du Collectif contre le racisme et l’islamophobie et la Ligue de défense judiciaire des musulmans[29. Cette exclusion s’explique, semble-t-il, par des divergences politiques et idéologiques.], des chercheurs et des médias tels que Oumma.com et Beur FM. Le Forum rassemble plusieurs centaines de participant-e-s venu-e-s de toute la France, ce qui, d’après les dires de plusieurs militant-e-s, aurait été impensable quelques années plus tôt. Parmi les faits marquants de ce Forum, il faut souligner la présence d’organisations telles que la Ligue des droits de l’homme (LDH) représentée par son président Pierre Tartakowsky et Gilles Manceron, certaines sections du Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples (MRAP), ainsi que des militants syndicaux. Des organisations dans lesquelles la lutte contre l’islamophobie est l’objet d’intenses divisions depuis plusieurs années et qui s’en étaient progressivement éloignées. Même si elle ne s’est pas traduite par un regain d’intérêt visible, leur présence n’en est pas moins signifiante d’une forme de re-légitimation de cette cause.

Les organisateurs du Forum inscrivent en outre celui-ci dans une dynamique transnationale de collaboration avec le monde universitaire, essentiellement anglophone. En effet, le Forum avait été annoncé en avril 2013 à l’initiative de la porte-parole du Parti des Indigènes de la République, Houria Bouteldja, lors d’un colloque à l’université de Berkeley organisé par le Center for Race and Gender. Certains universitaires étasuniens, notamment Ramon Grosfoguel et Hatem Bazian, participent à institutionnaliser les recherches scientifiques sur l’islamophobie par le lancement de l’Islamophobia Research and Documentation Project et de la revue bi-annuelle Islamophobia Studies Journal. Les mobilisations contre l’islamophobie en France s’allient ainsi avec certains universitaires spécialisés sur cet objet, dont le travail scientifique s’articule avec leur engagement politique. Ce réseau décide d’organiser, une fois par an à Paris, un colloque international sur l’islamophobie, en collaboration avec des chercheurs du Centre d’analyse et d’intervention sociologique (EHESS), alors que notre séminaire à l’EHESS sur la « construction du problème musulman » se termine en mai 2014.

Mais l’action des acteurs associatifs ne se réduit pas à l’organisation de conférences, il est notable que l’un d’entre eux, le CCIF, connaît en 2013 une activité soutenue sur le front du soutien juridique des victimes et du lobbying auprès d’institutions nationales et internationales. À l’échelle nationale, le CCIF a notamment été auditionné par le CNCDH qui, dans son dernier rapport, a rompu avec la ligne politique précédente concernant la lutte contre islamophobie. Or si le CCIF est timidement reconnu en France, il participe en revanche aux travaux de nombreuses organisations internationales engagées dans la défense des droits humains telles que l’ONU, l’OSCE[30. Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe.], l’Union européenne à travers l’Agence des droits fondamentaux. Le rapport qu’il publie chaque année – notamment les statistiques sur les victimes d’islamophobie – constitue une ressource informative non négligeable pour de nombreuses ONG telles qu’Amnesty International. Par ailleurs, il est à la tête d’un projet inédit en Europe baptisé « Iman » (Islamophobia Monitoring & Action Network), qui fédère des acteurs et partenaires de huit pays européens, mis en œuvre avec le soutien de la Commission européenne, et visant à coordonner les efforts locaux de lutte contre l’islamophobie. Ce projet prévoit notamment la mise en place d’un appareillage méthodologique pour harmoniser l’enregistrement et le suivi des actes ou des victimes d’islamophobie, ainsi qu’une diffusion des savoir-faire juridiques.

Toutefois, l’axe central de la stratégie de mobilisation du CCIF – qui consiste à mobiliser le droit dans l’accompagnement et la protection des victimes, mais également dans la production d’une jurisprudence favorable aux libertés individuelles – est mis à mal par plusieurs décisions récentes. D’une part, l’arrêt définitif de la Cour de Cassation rendu le 25 juin 2014 dans l’affaire « Baby-Loup »[31. Par cet arrêt, la Cour de cassation valide le licenciement par une crèche associative d’une salariée portant le voile.] étend encore désormais le principe de neutralité laïque à toutes les structures d’accueil de la petite enfance, qu’elles soient publiques ou privées. Par ailleurs, saisie par une citoyenne française de confession musulmane contestant la loi interdisant le voile intégrale de 2010, la Cour européenne des droits de l’homme a estimé que « la préservation des conditions du “vivre ensemble” était un objectif légitime » du gouvernement français, les États membres disposant à cet égard d’une « marge d’appréciation » considérable. Il n’est pas question ici de discuter des ressorts et des conséquences – importantes – de ces deux décisions ; nous soulignons seulement que la stratégie juridique des organisations de lutte contre l’islamophobie apparaît clairement fragilisée après ces deux décisions, d’autant qu’elles vont sans doute impulser de nouvelles mobilisations visant à prohiber la manifestation publique d’islamité dans d’autres espaces sociaux.

Ainsi, les actions menées par les associations de lutte contre l’islamophobie participent à la prise de conscience des institutions chargées de la lutte contre le racisme et les discriminations. C’est notamment le cas de la CNCDH qui avait constamment refusé l’usage du concept d’islamophobie. Pour préparer son rapport 2013, la CNCDH décide d’organiser un débat interne sur le concept d’islamophobie : « Les discussions ont été riches, solidement étayées, parfois passionnées, et toujours animées par le souhait de faire progresser la lutte contre le racisme[32. CNCDH, La lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la xénophobie. Année 2013, Paris, La Documentation française, 2014, p. 13.]. » Le rapport contient une longue introduction générale qui revient sur les différents arguments favorables et défavorables à l’usage du concept. Le CNCDH conclut que « le débat semble finalement porter moins sur la légitimité du terme que sur sa définition[33. Ibid., p. 19.] » et « elle a pris pour parti de designer par le terme « islamophobie » ce phénomène rampant, dangereux, qui menace le ‘« vivre ensemble » et appelle à toutes les vigilances[34. Ibid., p. 20.] ».

« [L]a terminologie “ islamophobie “ présente de nombreux atouts dans la perspective de la lutte contre les discriminations. Le terme présente un fort potentiel évocateur, il est incisif et clair. La puissance du mot rend visible un phénomène grave. Le terme “islamophobie“ vient mettre en lumière un racisme latent, qui se veut imperceptible, caché sous les dehors acceptables de la liberté d’expression. Dans ce cadre, refuser de parler d’“islamophobie“ pourrait être perçu comme une volonté de nier la réalité et l’ampleur d’un phénomène tout particulièrement sensible depuis quelques années, tendant à faire des personnes de confession musulmane un groupe homogène et problématique pour la société. L’“ islamophobie “ a pour mérite de désigner une idéologie hostile aux personnes de religion musulmane, perceptible au-delà d’actes antimusulmans épars. Si cette terminologie a investi progressivement et de manière importante le langage courant et institutionnel, c’est bien pour reconnaître l’acuité de cette hostilité grandissante et fortement ressentie, construisant un “ problème musulman “ en France[35. Ibid.]. »

Le revirement de la CNCDH n’est pas une démarche nécessairement isolée si l’on se réfère par exemple aux positions prises sur ce point par l’actuel secrétaire national du Parti socialiste Jean-Christophe Cambadélis. Dans un livre récent, il consacre plusieurs pages à l’islamophobie, assumant totalement le concept et appelant même à le combattre activement[36. Jean-Christophe Cambadélis, L’Europe sous la menace national-populiste, Paris, Éditions de l’Archipel, 2014.]. Même si, sous sa plume, l’islamophobie est réduite à la menace représentée par l’extrême-droite et beaucoup moins à la contribution de la gauche à sa banalisation, ce positionnement exprime également une prise de distance avec la position défendue par l’actuel premier ministre Manuel Valls, pour qui la lutte contre l’islamophobie serait le « cheval de Troie des salafistes[37. Interview de Manuel Valls, alors ministre de l’intérieur, par Le Nouvel observateur, 31 juillet 2013.] ». Rappelons que Jean-Christophe Cambadélis était moins explicite en 2004, lorsqu’il se doutait de l’existence de ce qu’il nommait une « prétendue islamophobie »[38. Islamophobie, p. 228.].

Juillet 2014

Notes

| ↩1 | Voir Abdellali Hajjat et Marwan Mohammed, Islamophobie, La Découverte, 2013, chapitres 12 et 13. |