Le mouvement #Metoo, et de façon saillante certaines prises de parole, celles d’Adèle Haenel et, plus récemment de Camille Kouchner, comme mille autres récits d’abus, de viols, ont modifié l’écoute sociale envers les oppressions sexuelles. En s’intéressant aux feux qui couvent, le disque Terre de feu, qui accompagne le septième numéro de la revue papier Jef Klak, s’en fait chambre d’écho. L. s’est emparée du dispositif d’écoute et d’enregistrement que lui a tendu Aude Rabillon pour penser, énoncer, l’inceste qu’elle a subi. Elle perce les couches de silence et fait entendre la violence qui se propage en elle, et qui nous est impartie.

Genre rage

Pour ne plus taire les jours où

Fais-moi belle

Image de Une : Chloé Bertron

« Ta sueur d’aujourd’hui, c’est ton sourire de demain. » Hommage à celleux, passants prévenants, oncle ou voisine diligente, médecin et autres coaches sportifs à la petite semaine, qui nous veulent du bien.

« Elle va trop vite, elle est trop musculeuse, elle est poilue. »

Le sport, une police du genre ? Entretien avec Anaïs Bohuon, sociohistorienne

Depuis quelques semaines, l’athlète sud-africaine Caster Semenya défraye la chronique. La triple championne du monde du 800 mètres conteste une mesure qui oblige les sportives qui ont un taux élevé de testostérone à le faire baisser pour participer aux compétitions. La Fédération internationale d’athlétisme cherche ainsi à tout prix à sauvegarder l’illusion d’une certaine équité, entreprise d’autant plus vaine qu’aux inégalités de conditions de vie et d’entraînement s’ajoute l’infinie diversité des morphologies. Parmi les outils en usage dans le milieu sportif, la catégorisation selon le sexe est à la fois le réceptacle et le relais des pires préjugés de genre.

Pour Jef Klak, Anaïs Bohuon retrace l’histoire sociale et politique des tests de féminité et des contrôles de genre dans le sport où l’on constate que les cas échappant aux moules médicaux grossiers peuvent devenir des révélateurs de l’arbitraire scientifique, et même des armes de domination géopolitique.

« Ce serait bien plus pertinent de parler de grandes verticales »

Entretien en voix off sur la performance et le travail du sexe

Allers-retours à deux voix sur les pratiques et fantasmes BDSM, entre politique-fiction, soin et domination. Clélia Barbut est docteure en sociologie et en histoire de l’art, chercheuse associée et enseignante dans les universités Sorbonne Nouvelle et Rennes 2. Marianne Chargois est travailleuse du sexe (notamment dans la domination tarifée) performeuse, membre active du Strass – Syndicat du Travail Sexuel. Des parcours entre danse contemporaine et travail du sexe, empowerment et hypocrisie sociale… Quelles puissances et impuissances se nouent dans les jeux sexuels ? read more…

Celles qui chantent les lendemains

Plongée dans les groupes de supportrices du football espagnol

Texte original : « Ellas llevan la voz cantante », Panenka, 22 février 2018.

Traduit par Brigitte Espuche et Marta Perez Viñas

Le 8 mars dernier, en Espagne, des foules immenses sont descendues dans les rues à l’occasion de la Journée internationale de la lutte pour les droits des femmes. Une « grève féministe » sans précédent pour revendiquer l’égalité salariale et pointer du doigt les violences sexistes à l’œuvre dans la société espagnole. Sport éminemment populaire dans le pays, le football demeure un bastion masculin non exempt de chants ou de comportements à caractère sexiste, dans les gradins comme sur les terrains. Face à ce sexisme culturellement ancré, nombre de supportrices espagnoles se mobilisent et s’organisent aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur des enceintes sportives. Reportage au sein de groupes de supportrices qui appréhendent depuis peu les tribunes comme un nouveau front de lutte féministe.

« La maternité est comme un tabou, même dans les mouvements féministes »

Post-porno, grossesse et plaisirs : entretien avec Maria Llopis

Traduit du catalan par Angelina Sevestre

Texte original : « Maria Llopis: “La maternitat és un tabú dins els mateixos moviments feministes” » El Crític, 2 mai 2017

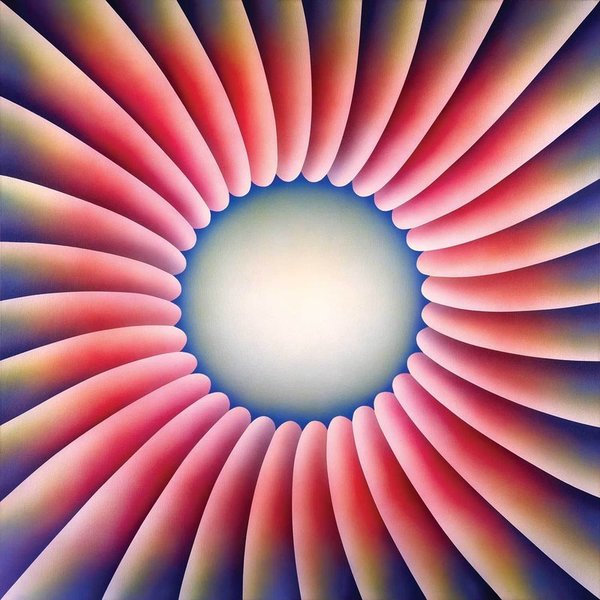

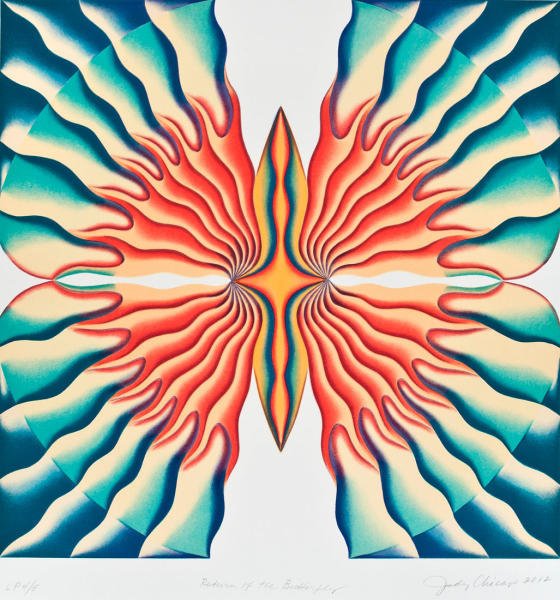

Illustrations : Judy Chicago.

Maria Llopis est une activiste féministe connue pour son travail dans le post-porno, mouvement artistique qui cherche à réinventer les formes de la pornographie à l’aune des lectures féministes, queer et transexuelles pour y remettre du politique. Avec son corps, Llopis explore les domaines de la performance, de la photographie et de la vidéo, dans le but d’élargir les possibilités de la sexualité et du désir. La post-pornographie et la maternité sont, pour cette artiste, deux luttes indissociables qu’elle aborde dans son dernier ouvrage, Maternidades subversivas (Maternités subversives, Txalaparta, 2015). Entretien autour du féminisme, des sociétés matriarcales et de l’éducation : notre émancipation passe aussi par un combat pour une maternité heureuse.

Télécharger l’article en PDF.

Tu es connue pour ton activisme féministe et ton approche artistique du post-porno. Qu’est ce qui t’a amenée à développer cette approche ? Comment appréhendes-tu le post-porno ?

Enfant, je rêvais d’entrer aux Beaux-Arts, où j’ai plus tard travaillé sur la sexualité et le féminisme. Puis je me suis intéressée à la pornographie et au post-porno sous toutes ses formes. Pour moi, le travail réalisé pour mon livre Maternidades subversivas relève également du post-porno, car c’est un travail autour des sexualités, du féminisme, des transféminismes, du queer… Le livre participe à l’élargissement du champ de notre sexualité ainsi que de celui du plaisir. Partant du constat que bien souvent la pornographie conventionnelle nous oppresse, le post-porno revendique le plaisir dans la pluralité, la possibilité de nous extraire des normes, de la façon dont nous sommes censé·es vivre et exprimer la sexualité ou les identités de genre.

Le post-porno tend-il donc à déconstruire le porno conventionnel ?

Le post-porno consiste plus précisément à subvertir le monde de la pornographie. Il nous pousse à repenser notre désir et nos fantasmes, en refusant de figer les manières de les éprouver. Mon ami Tim Stüttgen 1 Auteur, journaliste et performeur du mouvement queer et antiraciste allemand décédé en 2013. Son travail peut être consulté ici (Ang.). affirmait que, devant une œuvre post-porno, une question surgit en parallèle de l’excitation : « Qu’est-ce qui est en train de se passer, là ? » Selon lui, un moment post-pornographique est à chaque fois l’occasion de réexaminer notre propre désir. Habituellement, quand on est en présence d’une représentation explicite de la sexualité, on se dit juste : « C’est du porno. » Mais le porno, c’est autre chose : une industrie bien huilée, bien organisée et qui brasse beaucoup d’argent. Je n’ai personnellement jamais travaillé dans ce que l’on entend habituellement par pornographie. Dans une entreprise, je veux dire. J’ai essayé quelques fois, mais ça n’a pas marché. J’ai fréquenté les squats ou les centres artistiques, mais jamais l’industrie pornographique. Mon travail s’est plutôt concentré sur le monde artistique et l’activisme : j’ai fait des performances, des vidéos et des photos.

Dans ton article « Le porno que nous méritons » [2. « El porno que nos merecemos », eldiario.es, 18 nov. 2012.], tu formules le souhait que la pornographie devienne « ce qu’elle aurait toujours dû être, soit un jeu qui réponde à notre curiosité naturelle pour l’exploration ». Comment le post-porno peut-il influer sur la pornographie mainstream, afin que celle-ci devienne « ce qu’elle aurait toujours dû être » ?

En créant de nouveaux modèles. Une culture aussi visuelle que la nôtre manque de nouveaux modèles visuels. On ne montre que certaines pratiques et d’une manière très codifiée ; il faut de la variété dans la représentation, et montrer ce qui est occulté par exemple.

Les spectacles post-porno nous montrent des situations que nous n’avons pas l’habitude de rencontrer au quotidien… Pourrais-tu nous en donner un exemple ?

Une femme qui se masturbe et éjacule en éclaboussant le public. Si bien que l’on peut se trouver dans des situations inconfortables, mais pas plus qu’au cours d’une performance artistique traditionnelle. On est mal à l’aise quand Marina Abramovic [performeuse serbe] met un pistolet chargé sur une table, s’assoit et dit « Faites ce que vous voulez ». C’est un peu la même chose.

Amarna Miller, une célèbre actrice porno dit que le post-porno devrait être considéré comme de l’« art ou un discours politique, mais pas comme de la pornographie, sa finalité n’étant pas l’excitation » [3. « Postporno: un altre porno (activista i feminista) és possible », La Directa, Marta Molas, 1er juillet 2015.]. Qu’en penses-tu ?

Je vois une différence fondamentale : c’est l’argent. La pornographie est un business, on produit un film pour qu’il soit vendu et qu’il rapporte. Le post-porno, ce n’est pas ça, il n’y a pas de marketing, pas de bureau ; c’est une pratique artistique et activiste dotée d’un discours politique qui interroge l’industrie du porno. Le point de départ est très différent, l’objectif aussi. Ce sont des voies complètement parallèles. Mais je suis d’accord avec elle, la finalité du post-porno, ce n’est pas l’excitation – même s’il arrive qu’il la produise.

Le porno conventionnel est-il plus fondé sur la recherche de l’excitation masculine ?

Le porno conventionnel cherche à vendre, c’est tout. Quand le porno pour femmes est apparu, le business s’y est engouffré. Le porno conventionnel se fout de tout, il n’a pas de finalité politique ; donc s’il peut faire de l’argent en vendant une catégorie de films spécialement faite pour les femmes, il produira ce type de films. Et c’est tout. Avant, c’étaient les hommes qui avaient accès à la pornographie, puisque traditionnellement, c’étaient eux qui consommaient ce produit. Maintenant, les femmes aussi y ont accès, alors on crée des produits qui les attirent.

Il existe un courant féministe qui voit la pornographie comme de la propagande sexiste, ou comme un instrument perpétuant la mainmise sexuelle des hommes sur les femmes. L’activiste nord-américaine Robin Morgan a même dit :« Le porno est la théorie, et le viol la pratique . » Au sein des mouvements féministes, les opinions sont-elles contrastées sur la pornographie ?

Ce que tu relèves est une conception qui valait surtout dans les années 1970 ; aujourd’hui, ce discours est un peu dépassé. Ces dernières années, le monde du post-porno s’est fait une place, et, heureusement, il existe une grande diversité d’opinions sur le sujet. Qu’il y ait des gens qui n’aiment pas le porno ou les performances post-porno, ça ne me dérange pas le moins du monde. Moi non plus, je n’aime pas le porno en général, tout comme j’aime bien certains styles de cinéma et pas d’autres, ou certains styles de pratiques sexuelles… Et qui sait, peut-être que le mois prochain, je trouverai quelque chose qui ne me plaira plus, et j’arrêterai de faire ou de regarder ce que j’aimais avant… Embrassons la diversité ! Tout ceci vaut également pour ce qui est de la maternité : il faudrait accoucher comme ceci, éduquer comme cela, allaiter, ne pas allaiter… Ça suffit ! Il faut que chaque personne puisse vivre sa sexualité, sa maternité, l’éducation de ses enfants et son allaitement comme elle l’entend, qu’on respecte ses choix et qu’on la soutienne. Là est la question fondamentale. Il peut y avoir des gens en désaccord avec certaines pratiques, mais ça ne doit brimer personne.

Tous tes ouvrages, avant Maternidades subversivas, traitaient du post-porno. Celui-ci parle de la maternité. Pourquoi as-tu déplacé ta focale? Quel lien fais-tu entre ces deux combats ?

Maternidades subversivas vient du post-porno. Sans cette pratique, l’ouvrage n’aurait pas pu exister : 80 % des personnes interviewées dans le livre ont été rencontrées dans ce cadre. Durant toutes les années où j’ai travaillé dans la post-pornographie, le thème de la maternité restait toujours en marge, comme si c’était un tabou au sein des mouvements féministes dans lesquels j’évoluais, de la lutte queer au post-porno… La maternité n’intéressait personne. Ainsi, ai-je créé une sorte de « catégorie à part », à partir de laquelle est né Maternidades subversivas, où je classais tous les thèmes qui m’intéressaient. Quand j’ai eu mon fils, j’ai tout réuni et publié ce livre. Ce que je veux dire, c’est que j’aurais pu le faire il y a dix ans : ce n’est pas particulièrement lié à ma maternité. J’avais déjà réfléchi à la manière de faire cet ouvrage, j’ai juste eu à entrer en contact avec les personnes que je voulais interviewer et finaliser le projet.

Comment se fait-il que le thème de la maternité reste en marge jusqu’au sein même des mouvements féministes ?

Cela fait partie du travail domestique, thème aujourd’hui laissé de côté, non seulement par le féminisme, mais aussi par toute la société. Le travail non rémunéré qu’exerce la majorité des femmes a toujours été considéré comme secondaire parce qu’il ne produit pas de marchandise, la seule valeur reconnue dans le capitalisme. Mais dans le même temps, il produit ce qui est le plus important pour la continuité de la vie. Voilà pourquoi je pense que le jour où les femmes au foyer obtiendront la reconnaissance de leur travail, ce sera la fin du capitalisme. C’est un système qui tient parce que le travail domestique est réalisé gratuitement par les femmes ; si elles s’arrêtaient, tout volerait en éclats. Une des personnes interviewées dans mon livre souhaiterait que les femmes soient payées pour tomber enceintes, accoucher et élever les enfants. Si on calculait la valeur économique réelle de ce travail… quand on pense que les gens touchent un salaire pour travailler huit heures par jour… comparé au travail domestique, c’est ridicule. Une mère est présente vingt-quatre heures par jour, sept jours sur sept, et passe des nuits sans dormir !

Tu as beaucoup écrit sur les sociétés matriarcales, et plus particulièrement sur les Moso, au sud-ouest de la Chine, ou les Minangkabau, qui vivent à Sumatra. Peut-être que je me trompe, mais il me semble que ce sont deux exemples très anecdotiques…

Les sociétés matriarcales ne sont pas un conte utopique, ni une idée datant des dinosaures ; c’est une réalité qui est malheureusement très invisibilisée, laissée de côté et attaquée. On a toujours mis des bâtons dans les roues aux Moso, et le gouvernement chinois a essayé de mettre fin à leur système d’organisation sociale.

Comment se structurent ces différents types de société ?

Pour ce qui est des Moso, les femmes ont leur propre chambre et reçoivent qui elles veulent quand vient la nuit. Elles peuvent n’avoir qu’un seul amant pendant des années ou en changer chaque nuit, mais chacun⋅e vit dans sa propre maison. Voilà l’organisation des Moso, mais il y a beaucoup d’autres types de sociétés matriarcales, le point commun étant, pour moi, la priorité donnée au bien-être de la communauté, et surtout, des enfants. La maternité biologique n’est pas importante. Nous autres restons très attaché⋅es au fait que notre enfant soit notre enfant biologique, le sang de notre sang.

Dans mon livre, j’ai recueilli une histoire que je raconte parfois. Elle parle d’un missionnaire canadien qui reprochait aux Indiens de baiser allègrement avec tout le monde. Un jour, il leur dit : « Ne vous rendez-vous pas compte, vos enfant pourraient ne pas être vos enfants ? » Ce à quoi un Indien lui répond : « Tu dis n’importe quoi, tous les enfants de notre tribu sont nos enfants. » C’est une très belle leçon de paternité. Qu’est-ce que ça peut faire que mon enfant vienne de mon sperme ou de celui d’un autre ? C’est d’autant plus sensible que ce sujet comporte d’autres enjeux de taille, comme celui du contrôle de la sexualité des femmes.

Qu’est-ce que tu veux dire ?

Pour qu’un homme puisse savoir qui est son enfant biologique, la femme lui doit fidélité. Aussi oblige-t-on cette dernière à un seul type de pratiques sexuelles, très limité, pour pouvoir assurer « l’honneur » de l’homme. Ce qui en découle, dans notre société, c’est que si l’enfant n’est pas son enfant « biologique », l’homme peut dire « ce n’est pas à moi, donc je ne vais pas m’en occuper, c’est un bâtard ». Dans une société telle que chez les Moso, les enfants sont élevés dans la maison de celles qui les ont engendrés, avec leurs frères et sœurs ou leurs grand-mères. Les figures paternelles de l’enfant sont ses frères. À bien y réfléchir, mon frère est le seul homme à n’avoir aucun doute que mon enfant soit de son sang, si c’est vraiment important, alors que mon compagnon doit me faire confiance ou faire un test ADN. À ce propos, le journaliste argentin Ricardo Coler a entendu cette phrase d’un homme moso : « Soyez assurés que j’aime mes enfants comme si c’était mes neveux. » Tu saisis la logique ?

À partir de notre société patriarcale où, comme tu disais, on décide implicitement de la sexualité des femmes même quand on parle de paternité, est-il possible d’envisager une société matriarcale ?

S’il est possible de mettre fin au capitalisme patriarcal ? J’espère que oui, mais je ne sais pas comment. Voilà pourquoi mon ouvrage s’appelle « Maternités subversives », parce que chaque pratique et chaque tentative de sortie du système est un pas en avant… mais je ne sais pas si pour tout changer, il ne vaudrait pas mieux poser une bombe !

Tu évoques la paternité collective ou la co-éducation, et justement, il y a quelques mois, au cours d’une interview sur Catalunya Ràdio, la députée de la CUP [4. Candidatura d’Unitat Popular, parti catalan d’extrême gauche et indépendantiste.] Anna Gabriel a évoqué cette idée, pas aussi explicitement que toi, mais ses propos ont tout de même généré beaucoup de polémiques…

C’est un peu comme tous les sujets de mon livre : on croit que ce sont des idées nouvelles, mais on n’a rien inventé. Il y a toujours eu des gens qui ont élevé leurs enfants collectivement, il y a toujours eu des pères et des mères transexuel·les, des gens pour s’éloigner de la sexualité coïto-centrée, phallo-centrée, parce que nous sommes des milliards et que nous n’aimons pas tou·tes les mêmes pratiques. L’hétérosexualité est une invention sociale, elle n’existe pas par nature. De la même manière, il y a toujours eu des accouchements orgasmiques. La question est de savoir si on l’occulte ou si on en parle.

À ce propos, une personne raconte dans ton livre la découverte de sa sexualité pendant son accouchement, sous un angle jamais soupçonné auparavant.

C’est ce que je disais : il y a des femmes qui vivent des accouchements orgasmiques, et c’est un thème complètement tabou ; mais quand tu commences à en parler, tu te rends compte ça arrive… Ce n’est pas très fréquent, malheureusement, mais ça arrive.

Je dirais même que ça entre en contradiction avec les récits d’accouchements que j’ai entendus dans mon entourage. Généralement, la douleur est omniprésente dans les témoignages…

C’est en partie dû au fait que si tu racontes une expérience positive, c’est comme si tu « trahissais », d’une certaine manière, les femmes qui ont eu des accouchements douloureux. C’est quelque chose de très secret, on n’en parle pas. Il y a des femmes qui vivent des accouchements extatiques sans avoir d’orgasme ; je veux dire que les orgasmes ne sont pas obligatoires pour avoir un accouchement excellent et agréable. Mais c’est sûr que si tu te retrouves face à des femmes qui ont vécu des violences obstétricales, qui ont eu un accouchement de merde, qui ont souffert… ce n’est pas simple de raconter que tu as, pour ta part, ressenti du plaisir. Il y a une sorte de tabou entourant les accouchements heureux. J’en ai vu, et lorsqu’ils sont orgasmiques, c’est hallucinant. Gynécologiquement, il y a une explication. En fait, c’est même assez logique, et pour une raison physiologique, tous les accouchements devraient être orgasmiques. L’ocytocine, qui est l’hormone du plaisir que l’on sécrète au moment de l’orgasme, est aussi secrétée en quantités extraordinaires au moment de l’accouchement ou de l’allaitement. Maintenant, imagine que tu es en train d’avoir une relation sexuelle, et que tout d’un coup apparaisse une personne en blouse blanche disant « Chambre 550, apportez-moi les ciseaux ! » Il est très probable que cela coupe ton plaisir et que tu ne jouisses pas. Pour un accouchement, c’est la même chose.

Tu dis aussi que l’allaitement peut être heureux…

Il faudrait qu’il le soit. Le problème, c’est que différents facteurs entrent en jeu. C’est comme pour le sexe : on n’éprouve pas forcément de plaisir à chaque relation sexuelle. Parce qu’il y a plein de facteurs qui s’entremêlent. Physiologiquement, nos corps sont faits pour cela, pour avoir une relation sexuelle et pour jouir, de la même manière que nous sommes faites pour éprouver du plaisir en donnant le sein et en accouchant, même si c’est entouré d’un énorme tabou social et culturel qui fait qu’on n’en parle pas. Quand on pense qu’il n’y a pas si longtemps, on croyait que les femmes ne pouvaient pas ressentir de plaisir sexuel ; que le plaisir était l’affaire des femmes de mauvaises vie… Alors bon, accepter qu’il existe des accouchements orgasmiques, je crois qu’on peut toujours attendre. Nous n’y sommes pas encore. Pour le moment, c’est vraiment sujet à controverse.

Tu as recueilli beaucoup de récits de femmes sur la maternité… Et toi, comment la vis-tu ?

Si j’avais su plus tôt que c’était aussi génial, j’aurais eu Roc à mes 16 ans. Tous les discours que j’avais entendus étaient du type : « N’aie pas de bébé, ta vie sera finie, tu ne pourras plus rien faire. » Au contraire, j’ai plutôt eu le sentiment que j’ai commencé à faire ce que je voulais en devenant mère. La maternité m’a beaucoup apporté ; je suis devenue une personne meilleure. Elle m’a enseignée précisément à déterminer ce que je voulais, quand et comment, et m’a donné ma place dans la vie. C’est mon expérience personnelle, et je peux tout à fait comprendre que d’autres ne l’aient pas vécu de le même manière. Il faut savoir aussi que je suis devenue maman à 38 ans, je me suis beaucoup protégée et, malgré tout, j’ai été agressée par le corps médical. Je pense que si on vit une grossesse marquée par des violences obstétricales et sans soutien post-natal, c’est normal que l’on regrette d’être tombée enceinte. C’est parfaitement normal, puisque tu finis par même regretter d’être en vie ! Mais bon, le problème ne vient pas du bébé, ne nous y trompons pas. C’est comme pour le viol : le problème ne vient pas du sexe en soi, mais de l’usage qu’une autre personne fait du sexe, et de la violence qu’elle exerce et que nous subissons. En ce qui concerne la maternité, les femmes sont victimes d’une violence très brutale. Voilà pourquoi je pense qu’il est préférable de devenir mère quand on est un peu plus âgée, comme ça, il est plus facile de se défendre contre les agressions extérieures. C’est très triste que nous ayons à vivre la maternité de cette manière.

Tu te montres très critique envers la pratique gynécologique. Sur ton blog, tu écris que les médecins « traitent les femmes comme de simples récipients abritant un fœtus », et que, quand une femme est enceinte, « elle est infantilisée et on nie l’état sexuel dans lequel elle se trouve »...

Je suis très critique envers le système médical en général, qui est souvent excellent pour les urgences, mais désastreux dans les autres domaines, et plus particulièrement dans ceux qui ont à voir avec la grossesse, l’accouchement et l’allaitement, lors desquels les femmes sont vraiment maltraitées. Cet état est systématiquement médicalisé et on profère des énormités sous couvert de la science. Moi, j’en ai marre d’écouter des énormités.

De quel type ? Tu dis, par exemple, que les gynécologues conseillent de ne pas avoir de relations sexuelles pendant la grossesse…

Il y a sûrement des situations exigeant l’interdiction des relations avec pénétration, je ne le remets pas en question. Simplement, on est à nouveau dans la question de la définition de la sexualité : on dirait qu’il n’y a rien en dehors de la sexualité phallocentrique, alors que ça devrait être une expérience beaucoup plus variée. L’un des points de départ du livre est aussi la nécessaire redéfinition de la sexualité à partir d’une perspective plus large, qui considère par exemple la grossesse comme un autre stade sexuel. Il y a les seins, les tétons, les organes génitaux qui s’enflamment ; ça peut rendre la jouissance encore plus intense… La grande majorité des femmes voient leur potentialité sexuelle décupler pendant leur grossesse, mais peut-être n’ont-elle pas envie de coucher avec leur partenaire, ce qui est bien entendu à respecter. Le problème, c’est que l’on associe la sexualité avec la pénétration, le pénis dans le vagin, et que, tout ce qui sort de ce cadre n’appartient plus à la sexualité. Au cours de l’allaitement, qui consiste en la succion du téton, on sécrète beaucoup d’ocytocine, et c’est aussi un type de sexualité agréable. Ce n’est pas extraordinaire, ce n’est ni de la magie ni de l’ésotérisme, c’est scientifique. Évidemment, si on a des soucis tels que des crevasses douloureuses aux tétons, ce ne sera pas la même chose. Mais c’est comme quand on a une infection vaginale nous empêchant d’avoir des relations sexuelles, ceci dit, ce n’est pas pour cela que l’on considère que le sexe en général n’est pas agréable.

Dans Maternidades Subversivas, tu traites aussi des fausses-couches. Tu en a vécu deux et tu fais quelques recommandations aux femmes concernées, recommandations qui n’ont rien à voir avec celles d’un rendez-vous médical. Que proposes-tu ?

Ce n’est pas tout à fait ça. Dans mon livre, il y a bien un guide à consulter en cas de fausse-couche, à partir duquel j’insiste sur le fait que si chaque femme vit la sexualité et l’accouchement de façon différente, il en va de même pour la fausse-couche. Par exemple, j’en ai vécu deux, je suis tombée enceinte, et quand je me suis rendue à la première consultation de suivi de grossesse, le cœur de l’embryon ne battait plus – ce qui allait provoquer, tôt ou tard, son expulsion. On voulait m’hospitaliser et m’opérer pour me l’enlever, mais j’ai refusé, j’ai dit que je voulais rentrer chez moi, et j’ai attendu que mon corps l’expulse une fois qu’il serait prêt à le faire. J’ai beaucoup apprécié ces deux expériences. Ceci dit, je comprends tout à fait les femmes qui préfèrent une intervention médicale ; ce qui me gêne c’est qu’on ne nous laisse pas le choix, qu’on nous dise que l’hospitalisation immédiate est la seule option, et qu’on nous traite de folles ou d’écervelées si l’on s’y oppose. Ce guide a été fait pour les femmes qui ne souhaitent pas passer par un établissement médical, pour qu’elles sachent comment réagir.

Peut-on parler de conventions hermétiques et rigides, de la grossesse à l’accouchement voire jusqu’à l’allaitement ?

Les conventions nous régissent dès la naissance. Il faut vivre selon des canons préétablis. C’est une pression qui commence dès la première minute de notre vie : on nous impose une manière de faire les choses, de vivre les choses, de les ressentir et de les apprécier. La maternité est un stade parmi les autres, la misogynie intervenant en plus.

Raconter la maternité et tout ce qui y est lié selon le point de vue que tu décris est-il en soi une subversion ?

Je pense que la subversion réside dans le fait de décider de vivre la maternité de la façon dont on la sent, et de se battre pour son plaisir, pour une maternité heureuse. C’est d’ailleurs ce que défend le post-porno à propos de la sexualité. Si tu as des organes génitaux comme ceci, tu dois être une femme, tu dois aimer les hommes, ta sexualité doit être comme cela, tu dois désirer tel style de corps, tu dois vivre la maternité et l’éducation de tes enfants de cette façon-là, etc. Quand on y pense, c’est un modèle très restrictif, tout ce qui le dépasse est tabou, toute tentative d’y échapper est jugée.

*

Merci à Diane Saint-Réquier pour nous avoir mis sur la piste de ce texte. Il devrait également être publié prochainement dans le fanzine de l’indispensable association Polyvalence, projet militant de diffusion de témoignages illustrés sur le corps, la sexualité et contre les violences.

*

« Sur les conseils de mes élèves, j’allais à l’épicerie Chez Abdallah »

Entretien avec Laurence De Cock sur l’éducation, l’histoire et le postcolonialisme

Depuis son expérience de prof à Nanterre, Laurence De Cock mène une réflexion critique sur la manière dont sont décidés les programmes d’histoire à l’école. Comment parle-t-on de la colonisation ? L’histoire est-elle une matière d’endoctrinement ou d’émancipation ? Le récit des événements doit-il servir les dominant·es ou les minorités opprimées ? Faut-il brûler l’école publique ou peut-on encore y insuffler un vent de liberté ? Au sein du collectif Aggiornamento et dans les deux tomes de La Fabrique scolaire de l’histoire (Agone, 2009 et 2017), plusieurs voix se font entendre pour proposer des pistes d’enseignement qui redonnent à tou.tes une capacité d’action politique et sociale.

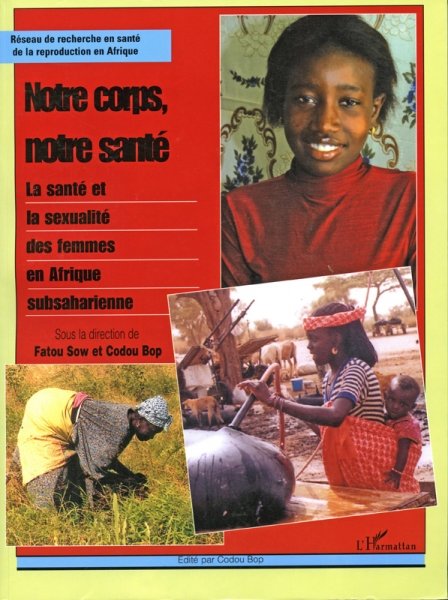

Traduire Our Bodies, Ourselves

Les aventures mondiales d’un manuel de santé féministe

Traduit par Valentine Dervaux

Article original : « Translating Our Bodies Ourselves », paru sur le site de The Nation

Un collectif de dix féministes françaises travaille en ce moment à une actualisation du manuel fondateur Notre corps, nous-mêmes (voir l’appel à participation plus bas). L’occasion de revenir sur l’évolution de ce texte, écrit en 1970 à Boston par des femmes pour les femmes, qui proposait de se réapproprier les outils nécessaires pour prendre en main sa santé, sa sexualité, le contrôle de sa fertilité. Les traductions de ce manuel féministe par des militantes du monde entier ont depuis enrichi ses questionnements et ont déplacé certaines de ses réflexions pour l’adapter à des contextes locaux et penser en même temps des identités de genre, de race ou de classe très diverses.

L’auteure de cet article, Linda Gordon, rédige une introduction à ce texte de 2008. Elle sera intégrée prochainement à cette traduction.

Télécharger l’article en PDF.

Les mouvements sociaux progressistes de la deuxième moitié du siècle dernier ont produit des millions de pages imprimées, depuis celles des manifestes à celles des romans, en passant par celles des articles de presse, mais aucune n’a eu autant d’influence que celles de Our Bodies, Ourselves. Ce manuel féministe sur la santé des femmes est l’écrit issu de la gauche américaine qui reste le plus précieux pour le monde entier. Cette affirmation se veut provocante, bien sûr, mais n’en est pas moins vraie. La publication d’un excellent livre au sujet de ce manuel, The Making of Our Bodies, Ourselves: How Feminism Travels Across Borders, par Kathy Davis (paru en 2007), est une bonne occasion d’étudier son impact.

Our Bodies, Ourselves a d’abord fait entendre la voix d’un mouvement pour la santé des femmes qui a transformé, aux États-Unis, la médecine et la culture populaire sur la santé et la sexualité. Dans les années 1960, les médecins s’adressaient généralement à leurs patientes comme si elles n’étaient pas capables de comprendre les diagnostics et refusaient parfois de leur communiquer des informations à propos des maladies qui les touchaient ; les femmes non mariées ne pouvaient avoir accès légalement à une contraception ; celles qui voulaient se faire stériliser devaient justifier d’une situation répondant à une formule mathématique arbitraire (nombre d’enfants × âge de la patiente ≥ 120), tandis que les femmes pauvres et issues de minorités étaient parfois stérilisées à leur insu, sans même parler de leur consentement ; les femmes étaient systématiquement exclues des essais cliniques sur les médicaments importants ; elles ne parlaient du cancer du sein que dans des murmures honteux. L’hypocrisie nationale laissait croire que le sexe n’était acceptable que dans le cadre du mariage ; la plupart des gays et des lesbiennes devaient taire leur homosexualité quand ils sollicitaient des soins médicaux ; les Américain·es pensaient habituellement que le lait entier, la viande rouge et le fromage étaient indispensables pour un régime équilibré.

À partir de ce panorama général, on comprend bien que les réussites du mouvement américain pour la santé des femmes sont impressionnantes : interdiction des stérilisations forcées, débats publics sur le cancer du sein, contrôle des naissances par les femmes, exigence d’honnêteté de la part des médecins vis-à-vis de leurs patientes, augmentation radicale du nombre de praticiennes et de centres de santé pour les femmes, développement des manuels sexuels pour discuter du plaisir des femmes comme de celui des hommes, et respect de la liberté de choix en matière de procréation – ce qui est difficile au vu des attaques incessantes contre ce droit. Mais bien peu comprennent que ces victoires ont été remportées de haute lutte par un mouvement social.

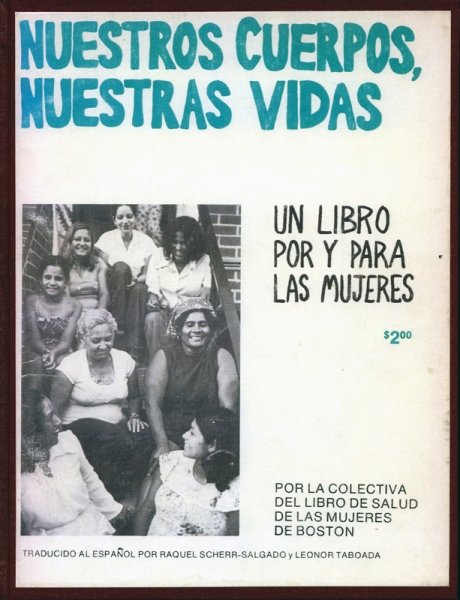

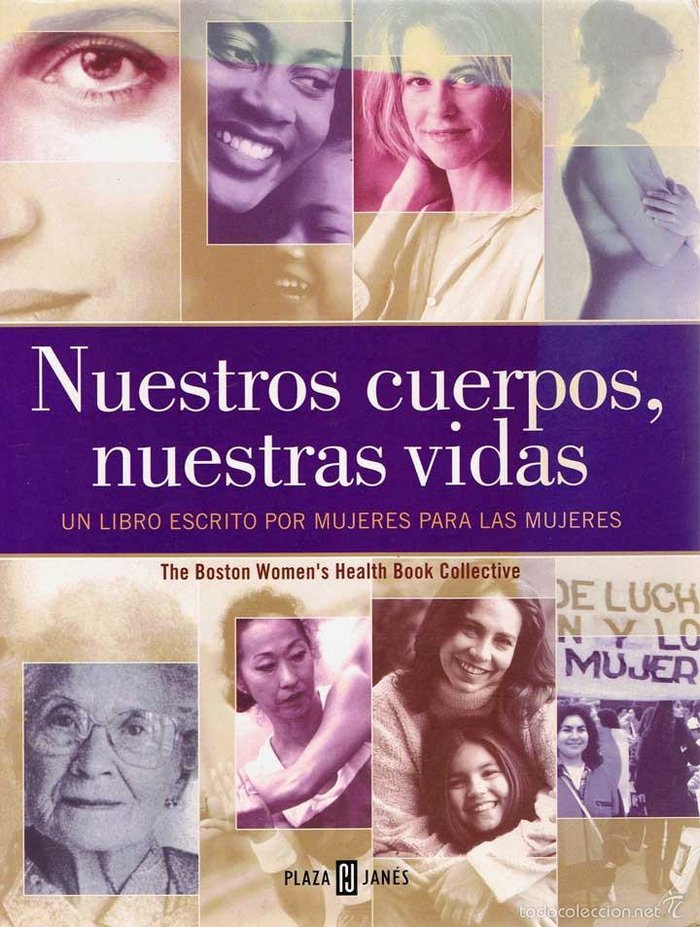

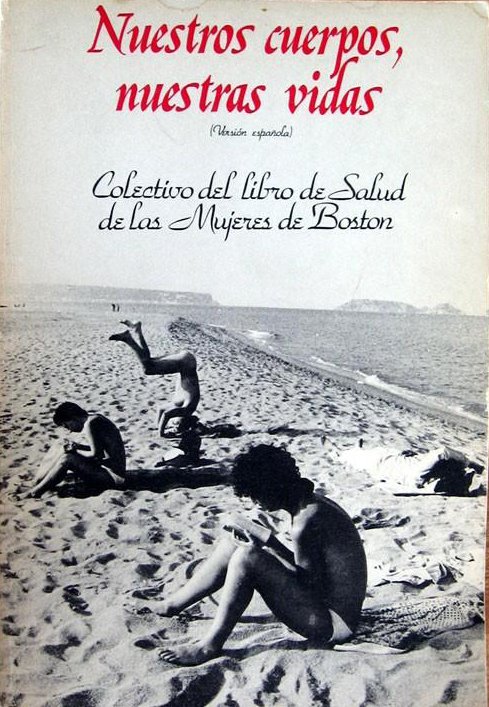

La première édition de ce livre, imprimée en 1970 sur du papier journal et vendue à 75 cents, s’est écoulée à 250 000 exemplaires, sans distributeur commercial. Le propos radical de l’ouvrage aurait été inaudible en dehors d’un contexte plus général marqué par le mouvement des droits civiques/la Nouvelle Gauche/le féminisme. Il incluait une critique de gauche de la médecine intégrée à l’économie capitaliste ; des croquis détaillés des organes génitaux, faisant figurer les poils pubiens et différents hymens, témoignant de la diversité du corps des femmes ; une discussion de la sexualité présentant l’hétérosexualité, le lesbianisme, la masturbation et l’abstinence comme tout aussi sains ; une partie sur l’avortement expliquant aux lectrices où elles peuvent se rendre, illégalement au Massachusetts ou légalement ailleurs, et estimant les coûts de ces différentes options – ce n’était pas un pamphlet politique de gauche habituel.

Ce que l’on sait encore moins, c’est que pendant plus de trente ans Our Bodies, Ourselves a encouragé et stimulé des militantes à travers l’Afrique, l’Asie, l’Amérique latine et l’Europe. Ces mouvements de femmes – anti-guerre, anti-fondamentalisme, anti-néolibéralisme, pour les droits humains – sont souvent les forces les plus progressistes sur le terrain. Dans le monde entier, le livre s’est vendu à plus de quatre millions d’exemplaires (ses différentes versions, certaines non autorisées, et ses multiples canaux de distribution empêchent de connaître le nombre exact de ventes), dans plus de vingt langues depuis le suédois jusqu’au coréen, en passant par l’albanais, sans compter le braille, les versions audio, et plusieurs autres traductions en cours. Les bénéfices, associés à ceux de nombreuses collectes de fonds, soutiennent l’éducation, la promotion et de nouvelles traductions. (L’éditrice de l’hebdomadaire américain The Nation, Katrina vanden Heuvel, a contribué à soutenir la traduction russe.) En d’autres termes, le livre a couru un véritable marathon. Sa portée à l’échelle mondiale ne s’explique pas principalement par son contenu mais, comme le montre l’universitaire féministe Kathy Davis, par sa méthodologie radicale : une politique démocratique du savoir et de l’expérience.

Le Collectif de Boston pour la santé des femmes, à l’origine du premier Our Bodies, Ourselves (intitulé Women and Their Bodies), a émergé de la « conscientisation 1 Nous proposons cette traduction des termes « consciousness raising », ou « CR » (NdT). », outil d’organisation puissant inventé par le mouvement de libération des femmes. Les groupes de conscientisation, quand ils travaillaient bien, n’avaient pas l’intention de faire de la thérapie ou du soutien (même si le soutien en est un corollaire important), mais examinaient comment le genre et la subordination des femmes étaient reproduites et maintenues. Ces petits groupes ont créé des espaces de liberté dans lesquels les femmes ont gagné en confiance pour défier les diktats concernant la « nature de la femme » imposés par les chefs religieux, les législateurs et les médecins. Le travail de conscientisation s’appuyait sur l’idée selon laquelle les femmes pouvaient même remettre en cause leurs propres présupposés, en explorant des explications alternatives : par exemple, comprendre pourquoi les femmes font le ménage et s’occupent des enfants, et pourquoi les hommes se contentent si souvent de simplement « aider ». Grâce à l’analyse des expériences partagées, les groupes de conscientisation ont développé des interprétations contestataires de la « nature » des hommes et des femmes, ce qu’on appelle aujourd’hui le « genre ». Our Bodies, Ourselves s’inscrit dans cette démarche en se concentrant sur la santé.

Si Our Bodies, Ourselves était resté attaché à ses premières auteures, l’homogénéité du groupe de conscientisation de Boston – en termes de classe, de race et de nationalité – en aurait limité l’attrait. L’intérêt du groupe pour les expériences concrètes des femmes l’a amené à rassembler de nombreux témoignages personnels, diversifiant considérablement les sources de l’ouvrage. Quand les militantes d’autres pays ont découvert le livre, elles ont réclamé des versions dans leur propre langue. Comme Davis le relate dans son histoire de l’expansion mondiale de l’ouvrage, les auteures d’origine ont vite compris que le livre était imprégné de leur point de vue de femmes américaines blanches, issues de la classe moyenne et cultivées. En réalité, le culot initial du groupe dans sa volonté de défier l’autorité médicale était en partie le produit des privilèges de ces femmes. À mesure que la dimension mondiale de l’ouvrage s’est affirmée et affinée, le groupe de Boston est arrivé à une nouvelle compréhension de ce que « traduire » implique : les mots, les phrases, les images et les anecdotes ont des significations différentes dans des contextes différents. Ce qui était contestataire et radical pour les auteures de Boston, défier la médecine dominante par exemple, n’avait pas de sens pour les femmes qui souffraient d’un manque d’accès aux soins médicaux.

Les auteures ont réalisé qu’il ne suffisait pas d’embaucher un traducteur ou une traductrice, ou d’autoriser des maisons d’édition d’autres pays à le faire. Les versions non anglophones de Our Bodies, Ourselves étaient des adaptations, et ne pouvaient émerger qu’à partir de discussions au long cours. Les auteures ont travaillé étroitement avec les « traductrices », s’interrogeant sur la manière de présenter les éléments polémiques, fournissant de l’aide par le biais d’arrangements éditoriaux, de partage d’informations, de ressources graphiques, de collectes de fonds et de mise en liens avec des militantes du monde entier.

N’imaginons pas que, dans ces discussions à l’échelle mondiale, les féministes états-uniennes étaient nécessairement plus « avancées ». Dans certaines cultures – et pas uniquement européennes –, les femmes étaient habituées à parler de sexe plus ouvertement que les Américaines. (Les blagues paillardes entre femmes sont courantes dans beaucoup de cultures conservatrices musulmanes, par exemple.) Les Allemandes trouvaient le livre trop focalisé sur la maternité ; plusieurs groupes de femmes du Sud pensaient que les Américaines n’avaient pas compris l’économie mondiale de la santé.

Kathy Davis a étudié de près comment, en 2000, un groupe de militantes pour la santé, venant de toute l’Amérique latine, a créé la traduction Nuestros Cuerpos, Nuestras Vidas. Mobiliser de nouveaux récits d’expériences et illustrations reflétant les vies des Latinas a simplement été un point de départ. Les « traductrices » ont souhaité employer un langage plus poétique, pas uniquement pour des raisons littéraires, mais pour respecter les traditions orales de beaucoup de femmes, susceptibles d’entendre le livre mais pas de le lire. L’une des images les plus « sex-radical » du livre – une femme seule sur un lit regarde son vagin et son col de l’utérus dans un miroir – n’aurait pas eu de sens pour ces dernières, et suppose que le livre soit lu par une seule personne, en privé. Or les Latinas voulaient atteindre les femmes qui ne pourraient jamais acheter le livre et n’auraient jamais une chambre à elles ; elles ont donc orienté leur livre pour des réunions pédagogiques en groupes. De plus, elles désapprouvaient l’insistance sur l’auto-assistance (self-help) de Our Bodies, Ourselves, qu’elles associaient aux solutions individualistes, privées, mises en avant par les Américaines. Elles ont donc banni les termes auto ayuda (auto-assistance), auxquels elles ont préféré ayuda mutual (soutien mutuel).

Le livre américain s’ouvrait sur une discussion de l’image du corps et la quête ardente d’un corps parfait et sexualisé – pressions dont les Latinas attribuaient la responsabilité à la culture commercialisée, riche et individualiste. Or la détresse liée à l’image du corps n’était pas une préoccupation centrale en Amérique latine. Ainsi, leur premier chapitre, intitulé « Persectiva Internacional » (Perspective internationale), traitait des problématiques que les Américaines avaient placées à la fin du livre : les problèmes des femmes pauvres privées de ressources et pourtant responsables de l’entretien de leur famille, les problèmes causés par le néocolonialisme et le pouvoir des multinationales. Un graphique rendait compte des niveaux d’instruction, de l’usage de la contraception, de la mortalité maternelle (8 pour 100 000 aux États-Unis, 650 pour 100 000 en Bolivie) et d’autres indicateurs sociaux, à travers les Amériques. Cependant, la première phrase de ce chapitre est : « Como feministas, sentimos un vinculo entrañable con todas las mujeres » (En tant que féministes, nous ressentons un lien étroit avec toutes les femmes) – une affirmation forte des intérêts communs aux femmes.

Elles ont aussi ajouté du matériel nouveau. Avant la critique de la médecine scientifique moderne, elles ont évoqué les pratiques de soin traditionnelles, les distinguant d’une « approche anglo-new age ». Elles ont utilisé par exemple les retablos [2. Au Mexique, les retablos sont des peintures réalisées par des croyant·es pour remercier un·e ou plusieurs saint·es (NdT).] religieux mexicains pour honorer les guérisseuses du passé et les aïeules des « traductrices ». Elles ont traité du militantisme des femmes sur des problématiques autres que la santé, comme celui du Madres de Plaza de Mayo [3. Les Mères de la place de Mai est une association créée à la fin des années 1970 par des mères argentines dont les enfants ont été assassiné·es par la dictature militaire (NdT).] en Argentine. Le livre américain ne mentionnait la religion que dans sa critique de l’activisme anti-avortement ; les Latinas ont présenté une discussion plus complète et complexe du catholicisme. Elles pensaient que ses valeurs (au premier rang desquelles le respect du caractère sacré de la vie) pouvaient être transformées de sorte à ne plus servir à imposer aux femmes la maternité et à entretenir leur subordination, pour devenir un impératif, protecteur des vies des enfants déjà nés, des femmes, des communautés.

Our Bodies, Ourselves n’est plus un best-seller et de nombreuses jeunes Américaines n’en ont jamais entendu parler. Beaucoup pensent qu’elles n’en ont pas besoin, une large part des informations qu’il contient étant désormais bien connue. Mais aujourd’hui les messages de santé viennent bien souvent des entreprises qui vendent ces biens et services comme des marchandises, et peuvent diffuser au passage des allégations trompeuses. Bien qu’il doive faire face à des défis différents, un mouvement de santé contestataire n’est pas moins indispensable aujourd’hui qu’en 1970.

Parallèlement, le terrain s’est déplacé, et beaucoup des meneuses du mouvement pour la santé des femmes – et du militantisme des femmes progressistes en général – viennent de pays du Sud dans lesquels Our Bodies, Ourselves est devenu partie intégrante d’un mouvement transnational pour la santé des femmes. Actives dans les mouvements anticoloniaux du milieu du xxe siècle, les femmes ont vite vu que les indépendances nationales ne garantissaient absolument pas la démocratie ou l’intérêt général, et encore moins leur propre émancipation. Des groupes militant pour la santé des femmes ont émergé autour de la nécessité de résister à des développements locaux défavorables : illustrant de façon frappante la diversité des conditions locales, des Indiennes se sont opposées à une politique coercitive de contrôle des populations, tandis que des Philippines se sont battues contre la répression de l’avortement et de la contraception. En 1977, la Conférence internationale Femmes et Santé a lancé un mouvement international pour la santé des femmes. Dix réunions internationales Femmes et Santé se sont ainsi tenues à intervalles réguliers, essentiellement dans des pays du Sud. Lors de celles-ci, de même que lors des réunions des ONG accompagnant les rencontres parrainées par l’ONU à Nairobi (1985), au Caire (1994) et à Pékin (1995), les militantes ont partagé leurs problèmes, créé des connections à l’échelle mondiale encore plus denses et étendu le mouvement. Des antennes régionales s’ajoutent aux groupes nationaux dans la plupart des pays du monde.

Pendant trop longtemps, beaucoup des grandes fondations et organisations humanitaires – et de nombreuses féministes du Nord – ont affirmé que le contrôle de la reproduction était la priorité majeure en matière de santé pour les pays pauvres. Le mouvement international pour la santé des femmes s’attache à les sensibiliser à d’autres enjeux, en travaillant non seulement sur les besoins du plus grand nombre, mais également sur une analyse structurelle globale des problèmes que les femmes affrontent. À travers l’Afrique et dans certaines parties d’Asie, l’accès à l’eau potable est la première priorité, ce qui passe par la résistance à la privatisation galopante de l’eau. Les femmes se battent contre la pollution, la destruction environnementale et l’exposition aux produits toxiques dans l’industrie et l’agriculture. Les institutions ont fini par apprendre, grâce à ces mouvements pour la santé des femmes, que la violence contre les femmes et la pauvreté des femmes sont des facteurs majeurs de propagation du VIH.

Malheureusement, ce militantisme est largement défensif, confronté de plein fouet au fondamentalisme et aux programmes d’« ajustement structurel » du FMI et de la Banque mondiale qui justifient des coupes dans les dépenses sociales, d’éducation et de santé. Les indicateurs de santé se dégradent dans beaucoup de pays du Sud et dans les anciens pays communistes. Les femmes font face aux tentatives des compagnies pharmaceutiques de bloquer les médicaments génériques, à la privatisation et aux « frais d’usage » de la santé et de l’éducation, à l’arrêt par les États-Unis de l’aide internationale en faveur des programmes en matière de santé sexuelle et reproductive, aux hauts niveaux de violence contre les femmes et aux tentatives d’imposer des lois familiales religieuses réactionnaires.

Toutefois, la santé mondiale bénéficie du travail militant du mouvement international pour la santé des femmes. Depuis le milieu des années 1990, ce mouvement est à l’origine des pressions exercées sur la Banque mondiale pour qu’elle fasse un peu marche arrière et exhorte les gouvernements à fournir au moins des services de santé et des traitements élémentaires contre les maladies infectieuses. Le nouveau People’s Health Movement a placé les problématiques de santé des femmes en première ligne de ses campagnes. Mais face à l’ampleur du problème – pour prendre un seul exemple, une femme sur 7 300 dans les pays riches meurt durant la grossesse ou l’accouchement, en Afrique, une sur 26 –, les progrès ont été limités.

Comme le dit le slogan, « Women deliver [4. En anglais « deliver » signifie à la fois « accoucher » et « délivrer », au sens d’« accomplir » (NdT).] ». En d’autres termes, quand les femmes contrôlent les ressources, le gain social est plus important que quand ce sont les hommes. Améliorer la santé pour les pauvres est une stratégie comme une autre pour faire changer les choses car, aujourd’hui, militer pour la santé nécessite de défier les forces les plus destructrices et puissantes du monde. Les problématiques liées au corps sont politiquement fondamentales. Si Our Bodies, Ourselves a contribué ne serait-ce qu’un peu à animer les femmes à travers le monde, les féministes peuvent se sentir fières.

Linda Gordon

Soutenir le projet d’actualisation et de republication de Notre corps, nous-mêmes en France sur Helloasso.

Appel à participation

Nous faisons partie d’un collectif de dix femmes et nous sommes chargées du chapitre sur les violences faites aux femmes.

Pour sa rédaction, comme pour le reste du livre, nous partons en priorité de témoignages.

C’est pour cela que nous lançons un appel à participation.

Nous recherchons des femmes2 Nous utilisons ici le mot « femme » en tant que construit social, c’est-à-dire incluant toute personne ayant ou ayant eu un vécu social de femme. pour participer à des discussions collectives sur les violences et l’autodéfense.

Il s’agit d’ateliers d’environ 1 h 30 pour 5 à 6 personnes.

Ils auront lieu le 12 janvier à Paris, à 12 h et à 17 h. (L’adresse vous sera communiquée ultérieurement).

Les thèmes pour ces ateliers sont :

- 12 h

Se mettre en colère dans une société sexiste - ou

- 17 h

Les violences sexistes dans la société (dans la rue, au travail, avec les amis, sur Internet…) et les réponses possibles

Des thèmes vastes, certes, mais sur lesquels nous avons vraiment besoin d’échanger.

Si vous êtes intéressé·e, il suffit de nous écrire à : hermann@horsdatteinte.org en précisant, s’il y en a un, le thème qui vous intéresse et si possible votre âge (ou tranche d’âge), identité de genre, origine, orientation sexuelle.

Nous demandons cela car il nous faudrait composer des groupes de discussion qui ne soient pas trop homogènes.

Ces éléments ne sont bien sûr pas obligatoires lors de votre mail.

Dernière chose : nous ne sommes malheureusement pas sûres de pouvoir répondre positivement à tout le monde. Si vous êtes trop nombreux/ses nous prévoirons d’autres sessions.

Et si la date proposée ne vous convient mais que vous avez quand même trèèèès envie de participer, indiquez-le nous dans le mail.

À bientôt on l’espère pour cette grande aventure !

Mathilde Blézat et Marie Hermann

Pour Notre corps, nous-mêmes.

Politique du harcèlement sexuel

Cadre juridique et autonomie du mouvement féministe

Traduction par Valentine Dervaux et Xavier Bonnefond

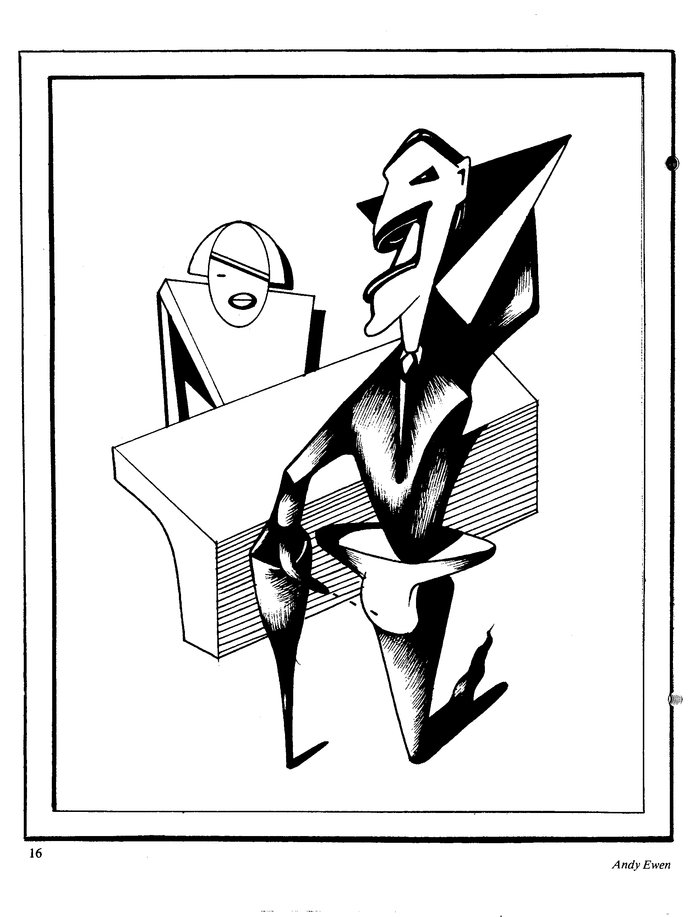

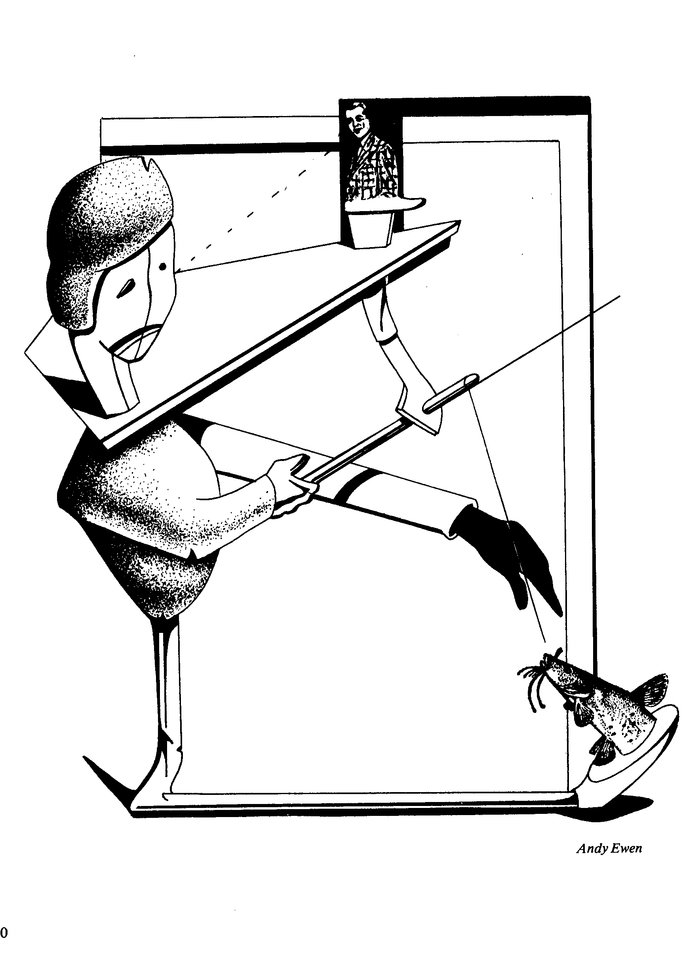

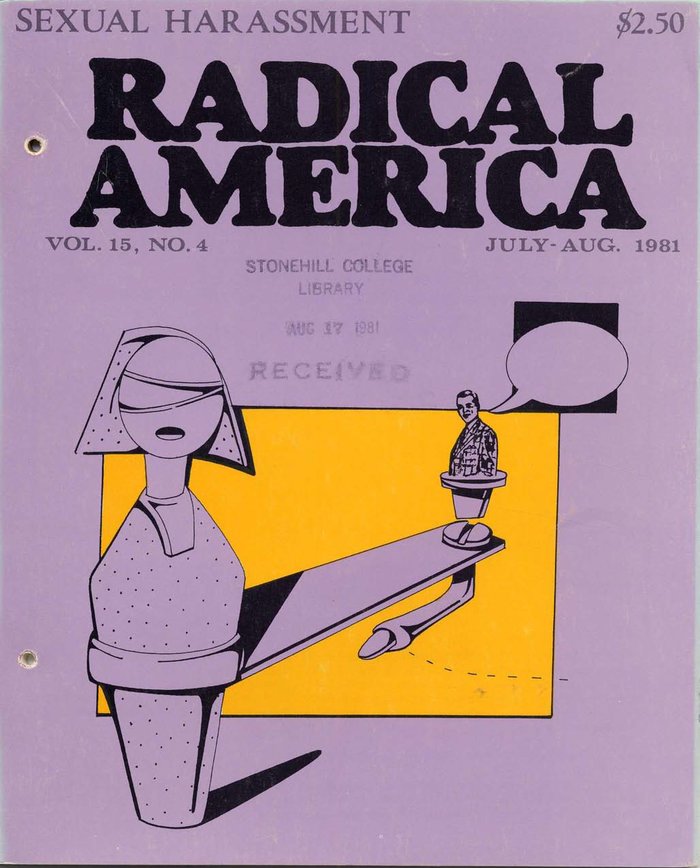

Mis en ligne dernièrement par Viewpoint Magazine, ce texte est une version légèrement remaniée du discours d’ouverture d’un débat public sur le harcèlement sexuel, organisé par un groupe de militantes féministes à Boston en février 1981. Il avait été initialement publié dans un numéro spécial sur le harcèlement sexuel de la revue Radical America (1981). Sa republication aujourd’hui est un rappel douloureux non seulement des résistances aux campagnes féministes pour la désobjectification des femmes, mais également du retour en arrière concernant la liberté des femmes auxquels nous sommes confronté·es actuellement.

Télécharger l’article en PDF.

La tenue même de ce débat public témoigne de la grande victoire que nous avons déjà obtenue. Le fait que le harcèlement sexuel ait été extrait du sanctuaire des privilèges masculins implicites – qui le faisait passer pour un badinage inoffensif et un jeu de dés pipés 1 « Ripped off » se dit de vêtements arrachés ou d’un jeu remporté par l’arnaque, NdT. – pour être reconnu comme une violation des droits des femmes est une grande réussite pour le mouvement de libération des femmes. En effet, le harcèlement sexuel est aujourd’hui une infraction à la loi, mais surtout, beaucoup de personnes le considèrent désormais comme injuste. Une telle reconnaissance n’existait pas il y a dix ans. À cette époque, l’expression même de « harcèlement sexuel » était rejetée par la plupart des gens aux États-Unis. La création d’un nouveau vocabulaire par le mouvement féministe n’est pas une conquête mineure. Les nouveaux concepts comme le sexisme et le harcèlement sexuel, et les redéfinitions de concepts plus anciens comme le viol, sont les symboles de profonds changements des consciences. Cela constitue une forme de progrès vers une meilleure société aussi fondamentale que des victoires matérielles ou organisationnelles – c’est d’ailleurs probablement plus fondamental, étant donné que la conscience devrait être la base des luttes politiques.

Dans cette intervention, je souhaite suivre deux axes : en premier lieu, résumer ce que l’expérience des femmes a révélé de la gravité du harcèlement sexuel et l’importance d’en faire un terrain prioritaire dans toute activité politique ; dans un second temps, faire le point sur les nouveaux problèmes engendrés par les victoires que nous avons obtenues.

Il n’y a pas de définition universelle du harcèlement sexuel, le terme portant en lui des enjeux controversés – j’y reviendrai. La Commission pour l’égalité des chances en matière d’emploi [Equal Employment Opportunities Commission] a sa propre définition, qui offre l’avantage de pouvoir être mobilisée dans le cadre de poursuites judiciaires pour harcèlement au travail. Celle de l’Alliance contre la coercition sexuelle [Alliance Against Sexuel Coercion], basée à Boston, est plus flexible et plus proche de la réalité des expériences.

Un premier point important est que la définition de « ce qui est mal » a elle-même évolué dans le temps avec l’accroissement du pouvoir des femmes pour élever leur niveau d’exigence quant à la manière dont elles veulent être traitées, ainsi qu’avec la transformation des normes régissant ce qu’est un comportement sexuel acceptable, à la fois pour les femmes et pour les hommes. Dès les premiers récits de femmes évoquant leur expérience professionnelle, dans des milieux caractérisés par une socialisation hétérosexuelle, celles-ci se plaignent du harcèlement sexuel qu’elles subissent. Dans les années 1820, des femmes travaillant pour les usines de textile Lowell se sont élevées contre le harcèlement. Par ce terme, elles désignaient les paroles offensantes prononcées en leur présence (et qui pourraient aujourd’hui être employées par des femmes elles-mêmes) ainsi que les propositions indécentes émanant d’hommes exerçant une autorité sur elles dans le cadre professionnel. Il y a à la fois des continuités et des ruptures dans la manière dont les hommes harcèlent les femmes.

Un second point à noter est qu’aucune définition du harcèlement sexuel ne pourrait être réellement complète et englober l’infinie diversité des façons dont les hommes utilisent le sexe pour intimider et soumettre les femmes. Le harcèlement sexuel se déploie souvent à travers des allusions, le langage corporel, des regards insistants et déplacés – gestes qui diffèrent selon la culture, le groupe social, la classe, les époques, ainsi que selon les personnes. De ce fait, il est souvent impossible de prouver que certains gestes sont du harcèlement ; il faut donc accepter le fait que le harcèlement est ce qui est ressenti comme tel par chaque femme individuellement. De plus, les menaces peuvent être sous-entendues de façon extrêmement subtile. Les hommes ont du pouvoir sur les femmes par tellement de biais différents qu’ils n’ont pas besoin d’être des patrons ni de faire des menaces directes pour que leurs avances sexuelles soient coercitives. Ce qu’une femme perçoit comme du harcèlement n’est parfois motivé ni par de l’hostilité ni même par de l’orgueil. Il ne fait aucun doute que les remarques des hommes à propos de la beauté des femmes sont souvent l’expression d’une appréciation sincère ; pourtant, ces remarques peuvent renforcer les femmes dans leur sentiment de n’être que des objets sexuels, les empêchant ainsi de pouvoir se considérer à part entière comme des travailleuses, des amies ou des personnes dotées d’idées sur le monde.

Malgré la variété et les changements dans le temps de la nature du harcèlement sexuel, on constate une continuité remarquable dans ses conséquences – peut-être devrait-on dire dans ses fonctions. Dans les usines de textile Lowell il y a cent cinquante ans, comme dans les bureaux d’assurance aujourd’hui, le harcèlement contribue grandement à la conscience qu’ont les femmes d’elles-mêmes comme travailleuses, à celle que les hommes ont d’eux-mêmes, et à celle que chaque sexe a de l’autre. L’idée selon laquelle les femmes ne font fondamentalement pas partie de la force de travail salarié est entretenue et renforcée constamment par le fait qu’elles sont traitées comme des êtres sexuellement passifs. Au contraire, les hommes sont des travailleurs (on ne peut pas dire qu’ils sont traités comme des travailleurs étant donné qu’ils affirment leur droit à s’auto-définir), qui peuvent adopter un comportement sexuel s’ils le désirent et quand ils le désirent.

Face aux nombreuses répercussions induites par les modèles de harcèlement sexuel, il est difficile d’appréhender l’ensemble de ses conséquences. Le fait que les femmes soient contraintes à accepter leur propre image de cibles légitimes dans tous les espaces publics – même dans le cas des agressions les moins graves, disons, des sifflements depuis le trottoir d’en face – maintient et renforce leur sentiment de devoir rester à la maison avec leur famille. Par conséquent, cela entretient la division sexuelle du travail la plus élémentaire, ce qui est l’une des plus grandes sources d’inégalité entre les sexes.

Les comportements produisant le harcèlement sexuel maintiennent également un lien fort entre les hommes ; cela affaiblit toute conscience de classe existante, mais encore constitue l’un des obstacles majeurs à son émergence même. J’ajouterais qu’il s’agit là d’un point de vue optimiste ; une analyse plus sceptique montrerait que la notion même de conscience de classe dont nous avons héritée, avec ses développements à travers l’histoire, est si ancrée dans la solidarité masculine et la fraternité entre hommes, qu’elle ne peut être transformée en une camaraderie incluant les femmes sans modifier l’essence de la camaraderie elle-même.

Ainsi, dans une perspective à la fois socialiste et féministe, aucune problématique n’est aussi importante que le harcèlement sexuel. Le remettre en cause, le rendre inacceptable, c’est s’attaquer à l’un des obstacles majeurs pour qui veut l’unité nécessaire aux changements sociaux radicaux. Le remettre en cause, c’est également défier l’un des aspects de l’égo masculin et de la culture patriarcale que les féministes détestent le plus – l’égo et la culture qui reposent sur la subordination d’autrui.

La difficulté même à définir avec précision le harcèlement sexuel devrait être un atout, car cela ne peut être combattu efficacement d’une manière mécanique, légaliste ou superficielle. Apprendre aux hommes à arrêter de harceler les femmes ne consiste pas à leur faire réciter une leçon par cœur. Il faut les enjoindre d’essayer de voir le monde depuis la perspective d’une femme : cela implique de développer la faculté d’empathie qui est si atrophiée chez de nombreuses personnes ; de combattre toutes ces déclinaisons de la camaraderie qui bloquent la possibilité de comprendre un point de vue différent.

Je ne considère pas le harcèlement sexuel comme un phénomène non genré, comme quelque chose que les femmes feraient aux hommes aussi souvent que l’inverse. Il me serait toutefois difficile de nier que les femmes peuvent utiliser le sexe de manière harcelante. Le sexe est peut-être l’une des seules armes que possèdent les femmes. Mais il serait franchement absurde d’insinuer que le harcèlement sexuel d’hommes par des femmes ou de femmes par d’autres femmes est un problème social – de la même façon que pour le viol par des femmes. Pour le meilleur et pour le pire, dans notre culture, la sexualité des femmes, qu’elle soit hétérosexuelle ou lesbienne, n’est généralement pas agressive. De plus, les relations sexuelles comme les rapports de séduction ne peuvent être extraits d’un contexte plus global imprégné par la domination masculine qui, à quelques exceptions près, prive les femmes de leurs pouvoirs coercitifs. Ces faits fondamentaux sont parfois dissimulés quand la lutte contre le harcèlement sexuel est déconnectée d’un mouvement des femmes, comme c’est en partie le cas aujourd’hui. C’est ainsi que nous pouvons lire des sondages qui montrent que les hommes sont aussi souvent harcelés que les femmes !

Cela nous amène à notre deuxième axe de réflexion, les changements engendrés par la victoire que nous avons obtenue en rendant le harcèlement sexuel illégal. Le trait le plus notable de cette victoire est peut-être sa fragilité. Dans cette période de fort antiféminisme, cela ne demande pas beaucoup d’imagination pour comprendre comment le harcèlement sexuel pourrait de nouveau être autorisé, comment ce qui nous permet de nous défendre, nos armes sociales et légales, pourraient nous être reprises. En cette matière, il n’est qu’une vigilance de tous les instants et le militantisme pour conserver ces armes entre nos mains.

De plus, en tant que féministes, nous devons affronter une difficulté particulière dans la manière d’utiliser nos armes, justement à cause des problèmes de définition. Les termes de sexisme et de harcèlement sexuel se chevauchent largement. Le harcèlement sexuel fait partie du sexisme ; l’en détacher reviendrait à passer à côté de son importance. Pour autant, nous avons intérêt à définir le harcèlement sexuel de façon spécifique pour pouvoir utiliser nos armes légales et morales. Si nous insistons trop sur la totale subjectivité de la définition du « crime » – tout ce qui amène une femme à se sentir harcelée est du harcèlement –, cela nous privera de toutes nos armes légales. Un jour peut-être serons-nous suffisamment fortes, en tant que mouvement, pour faire du sexisme lui-même un crime ; ce n’est pas le cas pour le moment. Se contenter d’expulser le harcèlement sexuel de nos vies serait déjà tout à fait bienvenu.

Nous avons encore un autre intérêt à être précises à propos du harcèlement sexuel : parce que nous, les femmes, changeons et décidons de ne plus accepter des comportements à notre égard que nous considérions auparavant comme normaux, beaucoup d’hommes sont sincèrement perdus. Ils sont sur la défensive et en colère, voient les combats contre le harcèlement sexuel comme un rejet de leur personnalité propre, et perdent confiance quant à leur capacité à trouver d’autres fondements identitaires. Cela nous fait porter la responsabilité d’interroger ce que nous trouvons harcelant, de l’identifier suffisamment clairement pour pouvoir l’expliquer aux autres. Bien sûr, ce n’est pas notre faute si certains hommes sont sourds à cela, et nos tentatives d’explication seront sans doute souvent, peut-être systématiquement, vaines. Les hommes tirent des bénéfices du harcèlement sexuel des femmes, et ont donc intérêt à ne pas comprendre. Malgré tout, nous conservons un unique espoir : la majorité peut être contrainte à changer pour qu’une nouvelle norme voie le jour, de nouvelles modalités de relations publiques entre les hommes et les femmes qui octroieraient à ces dernières plus d’espace pour définir et engager la dimension sexuelle des rencontres. Rien ne pourra remplacer de patientes litanies d’explications, aussi bien que d’autres plus impatientes.

Ce besoin d’une définition précise du harcèlement sexuel comporte un risque nouveau : celui de le couper du plus vaste combat politique contre la suprématie masculine. Bien sûr, une telle mise à distance est exactement ce que cherchent le gouvernement et les autres institutions que nous poussons à s’occuper du harcèlement sexuel. Elles voudront nous arracher le contrôle, et transformer ce problème en un ensemble bureaucratisé et mécanique de procédures visant à rejeter certains comportements très précis. Ce type de légalisme affirmera à la majorité des victimes que ce qu’elles ont subi ne relève pas du harcèlement sexuel et doit être toléré. C’est pourquoi il est vital pour le mouvement des femmes de rester principalement engagé dans des formes de lutte non légales et non bureaucratiques, des formes sur lesquelles nous pouvons garder le contrôle.

Lorsqu’on se bat contre le harcèlement sexuel en général, et plus spécifiquement quand on le fait de manière extralégale et depuis les mouvements de lutte, cela n’est pas sans danger pour les libertés individuelles. Une personne peut voir, au moins dans certains cercles, sa réputation ruinée par une accusation de harcèlement. Nous ne pensons pas qu’il soit même dans l’intérêt des femmes de systématiquement passer outre le respect des libertés individuelles, parce que ces formes de protection restent primordiales pour nous en tant que groupe dominé. De plus, nous voulons encourager les victimes à protester, et nous pensons que les femmes le feront d’autant plus facilement si elle n’ont pas le sentiment de ruiner la vie de quelqu’un à cause d’une erreur. Sans oublier que les accusations de harcèlement sexuel peuvent aisément être utilisées contre les personnes gays ou lesbiennes au sein d’une campagne homophobe. La recension des procès pour harcèlement sexuel intentés jusqu’ici suggère que le gouvernement et les institutions sont plus enclines de poursuivre des accusés faisant eux-mêmes partie de groupes sociaux vulnérables – minorités racisées, ou gauchistes, par exemple. Et si on se réfère aux prétendues statistiques démontrant que les hommes sont souvent harcelés par les femmes, ces actions peuvent également être utilisées contre les femmes hétérosexuelles, et les femmes non blanches ou appartenant à d’autres groupes subalternes seraient susceptibles de se retrouver encore plus vulnérables.

Ces considérations à propos des libertés individuelles nous conduisent à considérer que les actions contre le harcèlement sexuel – qu’elles soient formelles ou non – devraient autant que possible commencer par des conversations privées. Étant donné qu’on ne peut pas attendre des victimes femmes qu’elles se risquent seules à une telle confrontation, il est essentiel de construire dans chaque situation des organisations et des groupes de soutien pour prendre l’initiative au nom d’une victime de harcèlement, pour faire face à l’accusé et lui laisser l’occasion de s’excuser et de se transformer avant d’enclencher des actions publiques et légales, où l’on met tout en jeu. En outre, nos procédures doivent pouvoir reconnaître, sans avoir à s’en excuser, que les femmes peuvent se tromper. Nous nous énervons comme n’importe qui d’autre, et nous pouvons chercher à blesser quelqu’un par pure colère. Nous devons aussi éviter le piège consistant à partir du principe que toute victime de harcèlement doit être un ange pour accéder au rang de véritable victime pouvant réclamer justice.

Il y a également le risque que le travail contre le harcèlement sexuel devienne ou soit interprété comme antisexuel. Par le passé, le féminisme a fait montre de tendances claires à la pruderie sexuelle, à raison. Les relations sexuelles et le sexisme s’entrelacent ; à cause du sexisme, les relations sexuelles avec les hommes ont souvent relevé de l’exploitation, et se sont déroulées sans joie ni liberté pour les femmes. Au XIXe siècle, les femmes n’avaient guère d’alternatives – économiques ou sociales – à l’hétérosexualité, et les féministes faisaient preuve de bon sens en voulant réduire les rapports hétérosexuels au minimum et les circonscrire à la famille. Au début du XXe siècle, le mouvement féministe a cherché des manières d’envisager l’hétérosexualité comme potentiellement plaisante, aussi pour les femmes ; et lors de la dernière décennie, une deuxième vague de féminisme a rendu plus simple l’affirmation de soi des lesbiennes. Un des buts d’une campagne contre le harcèlement sexuel est de permettre davantage aux femmes de jouir de la liberté sexuelle – en tant que participantes actives, et non réceptacles passifs. Aujourd’hui, alors qu’une réaction antiféministe de droite tente de réimposer des limites répressives et pudibondes à la liberté sexuelle, il est plus que jamais important que les féministes ne diffusent pas un état d’esprit antisexe.

Combattre le harcèlement sexuel sans être antisexuel est compliqué, parce que le sexe lui-même est compliqué. Les flirts sexuels agréables et réciproques impliquent souvent des jeux de séduction ; et à cause d’une longue tradition de victimisation des personnes ouvertes au sujet du désir sexuel, les femmes disent parfois non alors qu’elles pensent oui. Il ne fait aucun doute qu’il en est ainsi parce que dans une culture sexiste la sexualité a été reliée à la violence, et même le romantisme et le jeu impliquent souvent la contrainte et la soumission féminine. Si on peut déplorer un tel état de fait, peu sont en mesure de vivre leur vie sexuelle sans que ces formes culturelles ne laissent quelque marque personnelle. De plus, deux personnes peuvent vivre la même drague de manières très différentes. Encore une fois, on ne peut se passer de critères assez subjectifs pour déterminer ce qui relève du harcèlement. Ces critères devraient encourager les femmes à prendre en charge leur propre comportement sexuel, en identifiant ce qui nous fait sentir harcelées – c’est-à-dire dépourvues de contrôle – et en revendiquant nos propres élans sexuels et séducteurs.

Parce que chaque femme est susceptible de réagir différemment aux avances des hommes, il est extrêmement important d’éviter tout moralisme. Le moralisme est différent de la morale. C’est une sorte de rigidisme qui nous pousse à imposer nos propres normes aux autres, sans se soucier de leurs propres culture ou condition. Le moralisme envahit souvent les discussions sur le harcèlement sexuel. Certaines femmes en rabaissent d’autres parce que ces dernières portent des vêtements sexy, ou parce qu’elles apprécient des manières d’être traitées par les hommes que les premières trouvent offensantes ; certaines femmes se voient traitées de coincées quand elles ne peuvent pas accepter des traitements que les autres femmes trouvent normaux. Un objectif à long terme pourrait être d’élever le niveau des exigences de toutes les femmes concernant la manière dont elles souhaitent être traitées, et d’augmenter leur confiance pour protester quand ces exigences sont déçues. Mais, à court terme, il faut commencer par respecter le sentiment de chaque femme concernant ce qui viole son intégrité, du moins tant que ses accusations ne bafouent pas les droits d’une autre personne.

Le principal enjeu de tout ceci est qu’une lutte efficace contre le harcèlement sexuel ne devrait pas être séparée d’un combat plus général contre la suprématie masculine. Sans aucun doute, les contraintes auxquelles nous faisons face sont très exigeantes : nous devons élaborer une stratégie respectueuse des libertés individuelles, qui reconnaisse l’inévitable subjectivité des opinions sans perdre de vue la revendication d’une objectivité légale, qui attaque le harcèlement sexuel mais pas le flirt sexuel (même quand ce dernier prend des formes qui pourraient déplaire individuellement), et qui éduque les gens sur les liens entre harcèlement sexuel en particulier et sexisme en général. Mais tous ces objectifs découlent naturellement de notre engagement original, qui consiste à rendre le monde moins hostile pour les femmes. Et avec un tel engagement principal, nous ne pouvons vraiment pas perdre de vue toutes ces complexités.

Il est peu probable que nous parvenions constamment à garder tous ces points à l’esprit. Et quelques fois, notre colère se contentera d’exploser, comme il se doit. Cependant, je persiste à penser qu’il est important pour nous d’au moins reconnaître la complexité de la tâche à laquelle nous nous attelons, et de réaliser que c’est nous qui avons le plus à perdre si les campagnes contre le harcèlement sexuel deviennent des campagnes réformistes, concentrées sur un point unique de résolution, et coupées d’une volonté plus globale de changer le monde selon une perspective féministe.

Quelque radicale et ambitieuse soit notre vision sur le type de nouvelle société que nous souhaiterions, le point de départ doit être que le harcèlement sexuel est mauvais pour les femmes. Il les rend mal à l’aise sur leurs lieux de travail et les pousse par conséquent à accepter une position marginale sur le marché du travail ; il les enferme dans les pires emplois, et les maintient sous les ordres des hommes, de toutes les manières qu’il soit. Le harcèlement sexuel a pour fonction de laisser les femmes dans leur rôle domestique, d’appuyer la tradition selon laquelle l’espace public appartient aux hommes. Il nous enfonce encore plus dans l’impasse où nous nous trouvons toutes – tout spécialement les femmes hétérosexuelles – : pour être de vraies femmes, nous devons être sexuellement séduisantes, mais sans être trop sexuelles. Et il nous pousse à nous considérer comme coupables de ne pas pouvoir satisfaire ces injonctions contradictoires. Le harcèlement sexuel encourage les femmes à intégrer le bien-fondé d’une sexualisation passive ; il nous réduit fatalement à réagir et recevoir, jamais à inventer et initier des expériences sexuelles (ainsi que non sexuelles). Cette sexualisation passive dissuade les femmes de se prendre au sérieux par ailleurs. Il est difficile de se comporter en intellectuelle sérieuse quand on s’adresse à vous seulement pour vous faire des compliments sur votre apparence. Il est difficile d’accomplir un travail manuel requérant force et compétence quand on vous fait sans cesse concevoir votre corps selon la perception sexuelle qu’en ont les autres. Il est difficile d’être active politiquement quand on n’est pas entendue.

Le harcèlement sexuel n’est pas un problème d’attitude, ou de style. C’est une forme fondamentale d’oppression, et une des plus largement répandues dans notre société. Le tolérer va totalement à l’encontre des intérêts de quiconque s’engage pour la liberté et l’égalité. La compréhension de ce problème et le combat contre celui-ci ne peuvent progresser efficacement que remis dans le contexte d’une analyse féministe globale. Bien entendu, nous avons besoin de faire appel à des procédures légales et administratives contre le harcèlement à chaque fois qu’elles nous sont accessibles, mais nous devons résister à la tentation de déléguer tout le pouvoir à l’État et aux autres institutions. Nous devons nous accrocher au pouvoir de définir nous-mêmes le harcèlement sexuel ; et comprendre que la seule protection digne de confiance pour les femmes sera la puissance du mouvement des femmes, et non la menace d’une sanction officielle. C’est pourquoi notre premier objectif devrait être d’éveiller la conscience des autres femmes à propos de la manière dont elles méritent d’être traitées, et de leur capacité à défendre collectivement les droits « individuels » de chacune.

Notes

| ↩1 | « Ripped off » se dit de vêtements arrachés ou d’un jeu remporté par l’arnaque, NdT. |

Le vêtement comme seconde peau

Brève biographie textile de Frida Kahlo

Illustrations par Maud Guély

Apparence et style vestimentaire riment-ils avec pure futilité ? L’œuvre et la vie de Frida Kahlo affirment l’inverse. Tout au long de sa carrière, l’artiste mexicaine a joué de sa propre image comme d’un véritable langage. C’est notamment en exposant ses propres meurtrissures corporelles et ses choix vestimentaires au moyen d’autoportraits qu’elle a sublimé/mis en scène ses écueils biographiques, et développé un discours politique questionnant la féminité ou la culture indigène de son pays.

Ce texte est issu du deuxième numéro de Jef Klak, « Bout d’ficelle », traitant du textile, de la mode et des identités de genre, et encore disponible en librairie. Version adaptée par les auteures, extraite de Un ruban autour d’une bombe. Une biographie textile de Frida Kahlo, Rachel Viné Krupa & Maud Guély, éd. Nada, 2013, qui sera republié en 2018.

Télécharger l’article en PDF.

« Un ruban autour d’une bombe 1 André Breton, « Frida Kahlo de Rivera », dans Le Surréalisme et la Peinture, Paris, Gallimard, 2002, p. 143.. » C’est avec ces mots qu’André Breton, fervent admirateur de Frida Kahlo, décrit son œuvre à la fois délicate et subversive. Les rubans, motifs textiles récurrents dans la peinture de l’artiste mexicaine, témoignent du soin qu’elle portait à son apparence et ouvrent la voie à une lecture vestimentaire de sa production. Si l’habit ne fait pas la personne, les vêtements dans lesquels Frida Kahlo se représente sont l’expression d’un choix délibéré et signifiant. Dans une production composée à 43% d’autoportraits, ils révèlent les aspects multiples d’une identité dynamique.

En 1925, elle a 18 ans et, suite à un accident d’autobus qui l’oblige à garder le lit plusieurs mois et dont elle conservera des séquelles à vie, Frida Kahlo commence à peindre. Lorsque le drame survient, elle est l’une des trente-cinq filles, sur deux mille élèves, à étudier à l’École nationale préparatoire de Mexico pour le concours d’entrée de la faculté de médecine. Dans cet environnement très masculin, elle cherche son style et choisit de se démarquer en revêtant des costumes d’homme comme l’attestent certaines photographies d’époque. Les pantalons qu’elle porte alors lui permettent également de masquer sa jambe droite atrophiée par une poliomyélite contractée à l’âge de 11 ans et qui lui vaut durant toute son enfance le sobriquet de « Frida jambe de bois ». L’accident dont elle est victime la contraint à arrêter ses études et la conduit à choisir la peinture comme activité de substitution.

Dès son premier autoportrait, Autoportrait à la robe de velours (1926), le vêtement trône au centre de sa création. La robe ultra-sensuelle dans laquelle elle apparaît marque une rupture vestimentaire radicale avec l’allure de garçon manqué qu’elle cultivait adolescente. Elle exacerbe ainsi sa féminité alors qu’elle vient d’apprendre qu’elle ne pourra jamais être mère : lors de la collision de l’autobus dans lequel elle voyageait, elle se fait empaler par une main courante qui lui transperce le bassin et le vagin. Elle dira ironiquement avoir perdu sa virginité ce jour-là, mais pas sa féminité.