« Je lui racontai les étriers, je lui dis que je me servais de moi parce que je m’avais sous la main, mais que je voulais nous écrire, nous-femmes, nous-filles, “Et puis tu as de l’expérience en la matière”, ça, on rigole tous les deux, et je lui dis mes amies proches, je ne lui raconte rien de qui, je lui dis, je fais la liste et ça m’enrage, je lui dis, ce texte il est là pour nous, pour moi-nous, parce que je ne supporte plus de nous voir serrer les dents… »

Cet article est le premier d’une série de six publications issues du troisième numéro de Jef Klak, « Selle de ch’val », et publiées en ligne à l’occasion de la sortie du nouveau numéro, « Ch’val de course ».

Télécharger l’article en PDF.

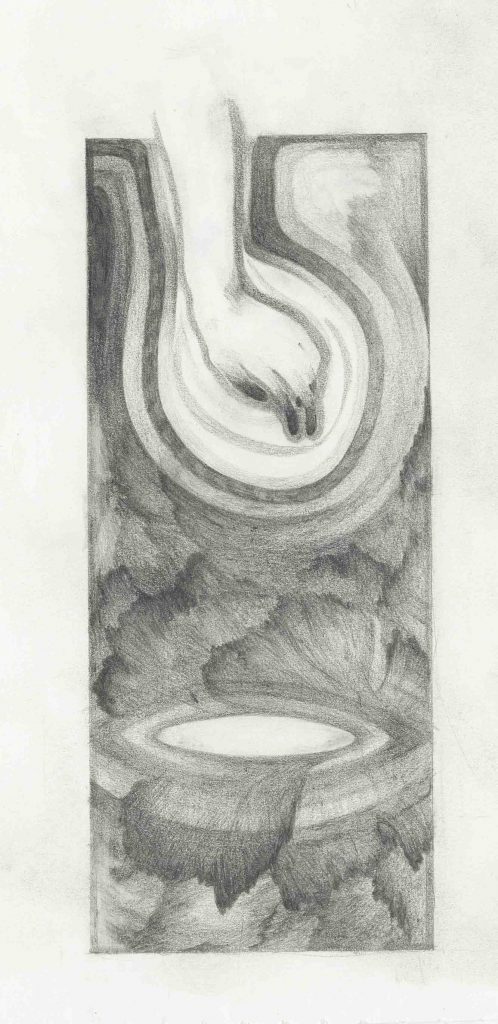

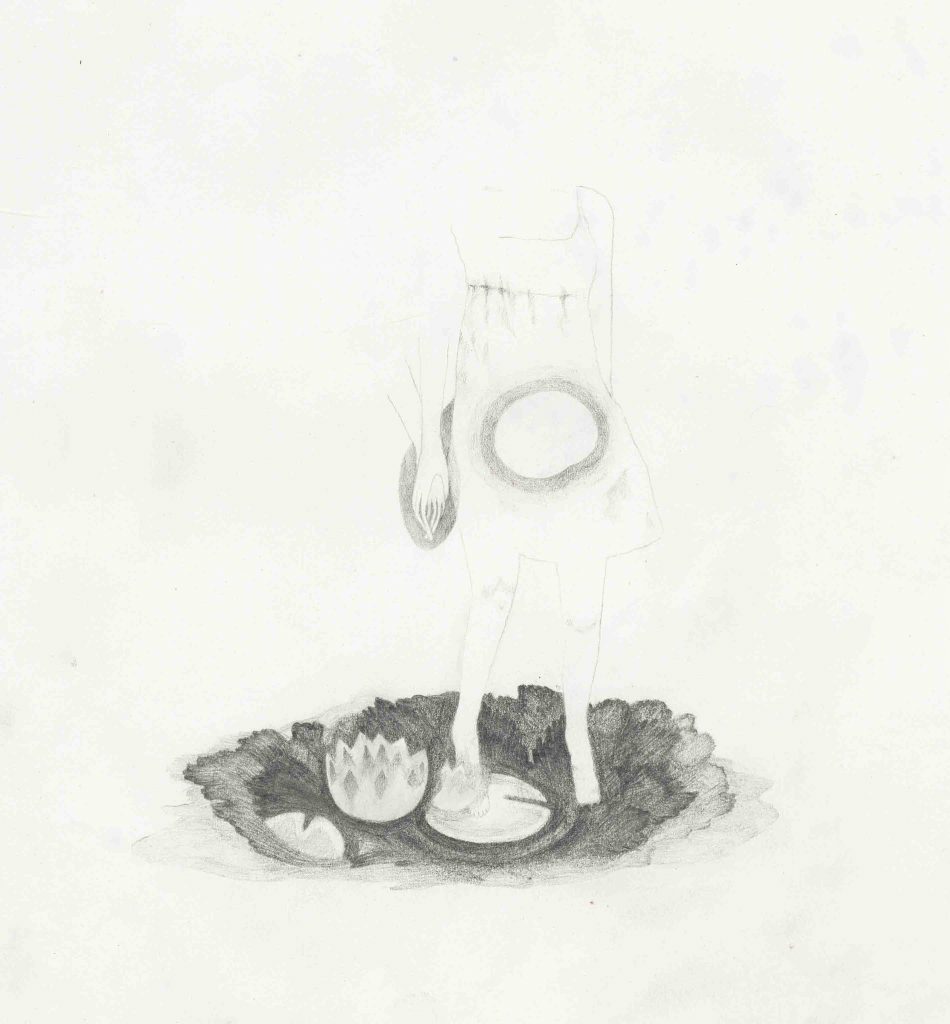

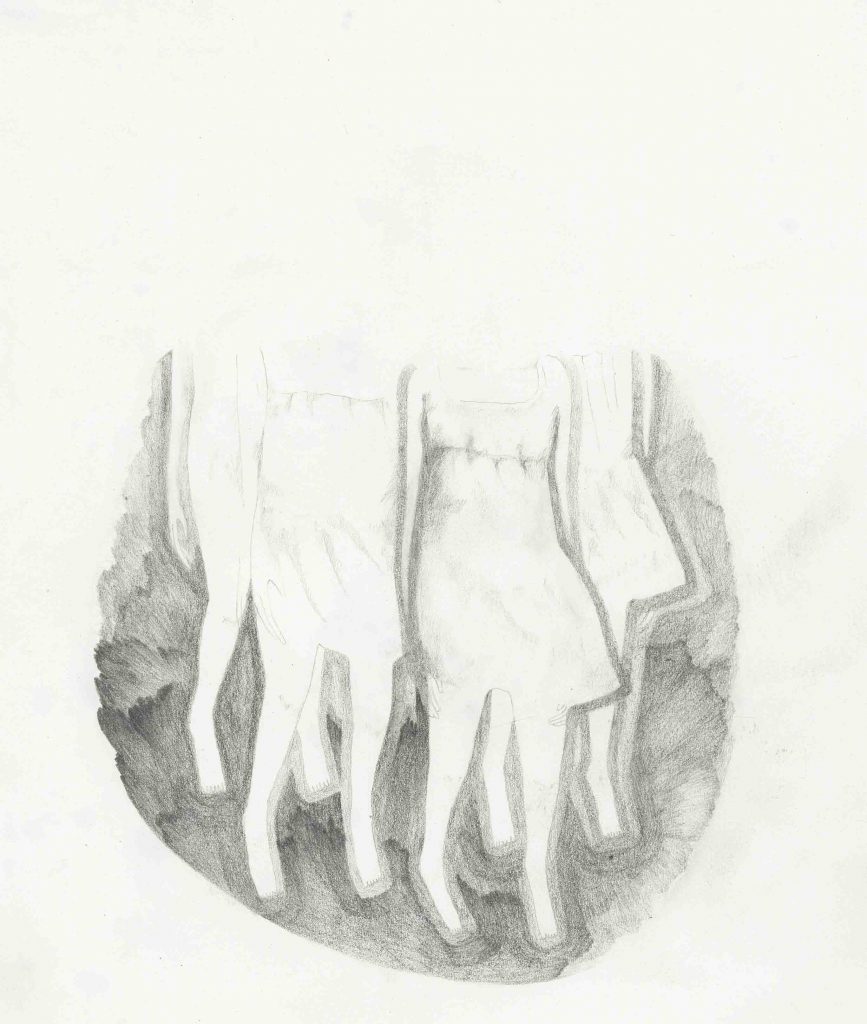

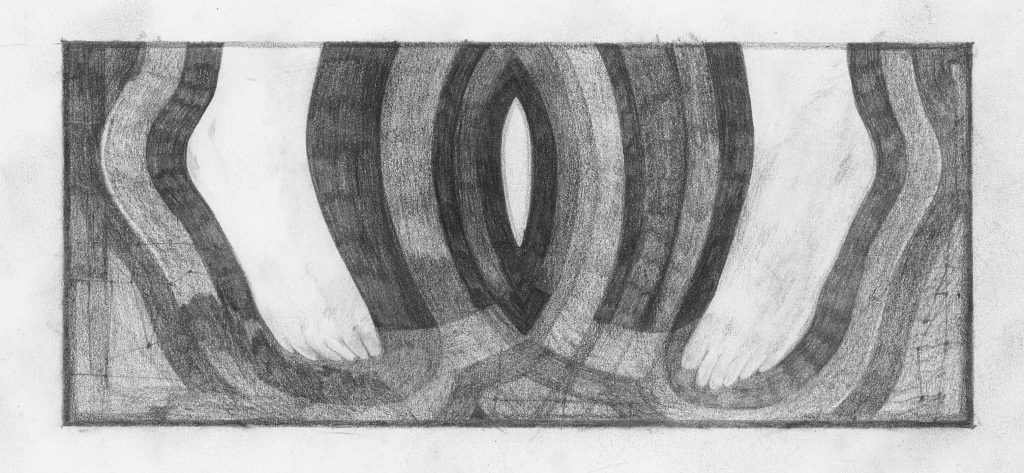

Illustrations : Double Bob

« Descendez plus les fesses, là, à la limite de la table, et maintenant relevez les fesses, encore, plus haut. » Il est impatient, agacé. À la main, comme un bras à soupe, au lieu de la lame, comme un roulement à bille. « Vous êtes vierge ? » Non, j’ai 17 ans, ma mère attend dans la pièce à côté, non, je ne suis plus vierge, et lui ne semble pas beaucoup plus vieux. « Non ? Alors j’y vais. » Et il y va, il entre bien à l’intérieur, je sens le plastique de ses gants, je transpire, mes fesses redescendent toutes seules, c’est mon ventre qui les arrête, harponné de l’intérieur, bloqué par une barre horizontale, qui va à droite, qui fouaille à gauche, appuie, cherche. Je regarde l’écran, et j’ai peur, là mon ovaire gauche recouvert, des dizaines de petites boules à l’assaut, dans une lumière verte, dans les profondeurs, « des microkystes, ce n’est rien », blang, grand retournement du mât, il part à droite, c’est moins facile, doit y avoir des replis, enfin apparaissent deux sphères, l’ovaire droit et son kyste jumeau, il appuie bien, l’image se déforme, instantané, diamètre, et d’un geste, il sort le bras à soupe de mon vagin, sort la main de son gant, sort le bras à soupe du préservatif. Je me rhabille, je sors de la pièce, j’ai 17 ans, j’avais fait l’amour avec deux garçons aimés, amoureux, doux, désirants, mon sexe s’était dilaté, mouillé, j’ai 17 ans et on vient de m’enfoncer un bras à soupe dans le vagin, avec agacement parce que je ne lève pas assez les fesses, avec agacement parce que mon corps se planque, parce que mes cuisses se referment. Les étriers empêchent mes pieds de fuir : ils m’ouvrent.

Quelques jours plus tard, à l’hôpital, une infirmière sorcière débarque le soir dans ma chambre. À la main, un rasoir. « Baissez votre pantalon. On ne vous a pas prévenue ? Je dois vous raser tout le pubis. » Mon sexe de petite fille.

Le lendemain, au bloc, on m’attache les bras, les jambes, j’ai froid, face à moi, entre mes jambes, une télé, j’y vois mon reflet, l’anesthésiste est en retard, l’équipe quitte le bloc, ils m’oublient, une infirmière passe, me couvre d’une couverture, j’attends attachée, et quand ils reviennent, bien plus tard, je leur souris.

« Et vous savez ce que c’est ? » Je suis nue, demi-nue, les pieds dans les étriers, la vulve bien ouverte, et je réponds bravement, souriante. Les follicules, c’est comme des poches dans l’ovaire qui contiennent les futurs ovules, non ? Il me regarde atterré, méprisant. « C’est bien la peine de donner des cours d’éducation sexuelle au lycée, on vous a donc rien appris. » J’ai 33 ans, on doit me compter les follicules pour savoir si ma réserve ovarienne n’est pas épuisée, si je peux tomber enceinte. Encore maintenant, je trouve ma définition pas si mauvaise, lui ne m’en donne aucune, il m’enfonce un gode médical, ses gestes sont brutaux, il peste. C’est un gros connard, sorti d’une grosse voiture, un 4×4 flambant, pas une trace de terre, en le voyant, je pense au maire d’une ville côtière, cette arrogance de l’huile, qui va à sa mairie, qui va à sa clinique privée, et c’est son pouvoir qui lui tient lieu de courage, alors qu’en face, on serre les dents et on tient bon, et j’aimerais que nous les tartinions de leur mépris comme d’une merde épaisse. Au lieu de quoi, je suis nue, seule, le vagin enfoncé.

Cette fois-ci, il n’y a pas d’étriers. Je sors nue de la cabine de déshabillage, j’entre dans une grande pièce ; à droite, une immense machine radio, à gauche, la vitre de protection pour les radiologues. Une femme m’accueille. Je suis soulagée. « On attend le médecin », je suis déçue, c’est une infirmière. Entre le médecin, et c’est le gros connard au 4×4, je suis déjà nue, allongée, il me parle, j’ai le nez dans sa ceinture, à sa vue mon corps s’est crispé. « Et vous êtes là pour quoi ? Ah infertilité, oui, hum, stérile. Et vous faites quoi comme métier, journaliste ? » Il m’en dit du mal, je m’en fous, j’en pense aussi, je ne veux plus rien lui dire, je proteste par politesse. Son ton devient sec. « Vous ne croyez quand même pas que ça m’intéresse, je discute juste pour vous détendre. Bon Micheline. Rah ! Micheline ! », il parle à l’infirmière comme à un chien, « Venez vous mettre derrière moi, là, éclairez mieux. » Entre mes jambes, je les vois, lui le premier, qui m’a déjà introduit le, le bon sang, son nom m’échappe, je mime l’objet avec la main, pour « sphère » ça avait marché, je le revois dans le cabinet de ma première gynéco, cette espèce de bec de canard, qu’une vis ouvre, grinçante parfois, ah, le spéculum, et là je pense spéculoos, parfum cannelle ; lui, là au premier rang, face à ma vulve écartée par le spéculum, proche à le toucher, je sens son corps peser parfois sur l’engin, derrière lui « Micheline ! », lampe à la main, et ma mémoire pense même « lampe de poche », qui m’éclaire l’intérieur, ça me fait sourire, ils sont ridicules, presque drôles, et mon corps là nu comme un premier plan de cinéma, je sens la chaleur de la lumière, je sens la canule qui cherche à passer le col de l’utérus, il s’énerve, dit « si ça passe pas, on va le faire à l’ancienne, comme ce matin », et de le voir transpirant dire « à l’ancienne », imaginer (l’imaginer avec le corps, le pressentir au sexe, au ventre) ce que ça peut bien être si ce n’est un passage en force, et d’imaginer cette femme qui ce matin s’est vu infliger sa brutalité à l’ancienne. « Je vais maintenant vous injecter du liquide dans les trompes afin de les radiographier et vérifier qu’elles ne sont pas bouchées. Ça brûle un peu, mais dès que vous avez mal, vous me dites et on fait une pause. » Je sais qu’il minimise, c’est le jeu, je me prépare à la douleur, je me prépare à découvrir ainsi une partie de mon corps que je n’ai encore jamais sentie. « Et quand je vous dis stop, surtout vous ne bougez plus, vous ne respirez plus, on fait des radios. » Je respire lentement, le produit entre, brûle, je transpire, bouge légèrement la tête, tente de contrôler ma respiration, mais « stop », l’infirmière dit « Je crois qu’elle a mal », le connard : « Mais non regardez elle sourit, vous n’avez pas mal », « un peu » j’ose, « Mais ce n’est pas possible je ne fais rien là, et puis si vous avez mal, imaginez les femmes qui accouchent. » Là, aussi sec, la douleur décuple, de ces mots, j’ai plus mal encore, avec mon ventre qui n’accouche pas, qui ne gonfle pas, qui ne porte pas d’enfant, vide depuis des années. J’essaie de respirer, je transpire, « stop » et stop et stop, je tourne la tête le plus loin possible, je veux qu’il disparaisse, je veux m’enfuir, ça y est, il a disparu, je cherche à me lever, à partir très vite, l’infirmière s’approche de moi, gentiment me dit d’attendre un peu, assise, la tête me tourne, cette femme est à mes côtés, elle me demande si ça va mieux, je repense au connard « ça brûle, mais c’est un peu comme un ramonage de cheminée, y a des femmes qui sont tombées enceintes juste après », un ramonage, enculé, pardon aux enculés, c’est sorti tout seul – et n’en suis-je pas une ? –, non, salopard manipulateur, l’infirmière me dit « Prenez votre temps », j’essaie de dire « Je suis fatiguée », et elle comprend parfaitement, elle acquiesce « Oui, c’est toujours le corps des femmes qui est en première ligne », et je pense que je suis chanceuse parmi les femmes, et je la remercie, et je conchie ce salopard, et je pleure, toute nue, de fatigue et de rage, sous le regard bienveillant de l’infirmière.

Elle croyait qu’il fallait d’abord un premier rendez-vous pour s’inscrire. « Non, non, venez maintenant. » L’infirmière la fait entrer dans la pièce. « Déshabillez-vous, le médecin arrive. » Il entre. « C’est quoi ? Ah une biopsie, une tache suspecte sur la vulve, très bien, installez-vous, voilà, les pieds dans les étriers. » En face d’elle, à un mètre cinquante, la porte donne sur le couloir, parfois une infirmière entre, sort, et son sexe grand ouvert au spectacle. Le médecin qui ne l’a jamais vue : « Ouh la ! Mais ça s’est agrandi, la tache est passée de l’autre côté. On manque de personnel, ça vous ennuierait de mettre ces gants et de m’aider ? » Elle enfile les gants en plastique bien serrés, elle fait la brave, elle feint la normalité, ses doigts plastique écartent sa vulve. La voilà dans la position du chat qui se lèche la chatte, mais les pieds dans les étriers ; de ses mains elle maintient son sexe ouvert pendant qu’il attrape sa seringue, anesthésie – douleur – locale, l’aiguille profonde dans la chair. Il pause, scalpel en main, interroge : « On enlève tout ? » Encore maintenant, elle ne sait pas s’il plaisantait et elle ne sait plus quand, avant, après, il parle de cancer, il dit « vulvectomie ». Il dit « vulvectomie ». Et en elle tout se mélange, le scalpel, « On enlève tout ? », son dos arrondi. « On enlève tout ? », elle doit rire, gênée, non, pas tout, pas tout de suite. Et elle le voit, gris, entre ses jambes, très droit face à elle toute arrondie. Pour l’instant, seule une petite bande de chair pendouille à la pince de l’homme, elle voit sa peau pendre, avec un mouvement infime, vivant. Il l’exhibe, elle ne sent plus son sexe. Et il la coud. En tête, ce mot, mot incroyable, qui n’existait pas. Elle sort, assommée, d’anesthésie, de vulvectomie-pronostic. Tremblante, elle sort, dehors l’attend son ami, elle s’engouffre, pleure. Suivent les soins, la vulve comme un chou-fleur pendant une semaine, l’attente, gonflée aussi, comme un chou-fleur stérile, malade. Les résultats – oubliés – deux semaines après. Une tache de naissance.

« On va réfléchir », on a dit. La nuit, son corps, c’était tout réfléchi. La nausée juste à l’idée qu’on allait le toucher, l’écarter, la nausée comme un cauchemar qui réveille au beau milieu, comme un emballement, d’abord, dont on ne sait d’où il vient, ensuite y a la main, la blouse blanche, le bras à soupe avec condom, et là, compris, y a pas grand à réfléchir. La médecine, on arrête un temps. Son homme, il est d’accord. Il ne lui avait pas dit, il ne voulait plus la voir épuisée, comme aspirée par l’injection, celle qui bloque l’ovulation, et elle qui pensait avoir encaissé discrètement, mâchoire serrée.

Et qu’est ce que je m’emmerde à écrire ça, tout ça, je le connais, je l’ai vécu, on en a parlé, on en a disséqué, des bouts, des poignées, on a décidé d’arrêter, fini les embryons dans le congélateur, les bras à soupe dans le vagin, les piqûres dans les chiottes ou face au barrage, les espoirs, les chiales, le sang dans la main, bien épais, en paquets, la malédiction à travers les siècles, les causes de répudiation, d’abandon, de prostitution, femme de garde, comme les chansons, et Ferré, et Baudelaire, avec l’éclat glacé et infertile, ras-le-bol de mariner dans le malheur, le fouet médical, le sang pris, le sang perdu, manger bio et s’enfoncer de la lécithine de soja dans le sexe, s’injecter de l’acide chlorhydrique et attendre les contractions du cerveau quasi instantanées, imaginer les femmes – quelles femmes, de quel pays et à quel prix – pisser, et les laborantins extraire de l’urine l’hormone manquante, et moi et des milliers d’autres et elle, se la réinjecter docilement tous les soirs, puis bloquer l’ovulation, la préparer, la commander, la retarder, pas de transfert le dimanche, les heures d’attente au milieu de bébés déguisés en lapin, de bébés anges, de bébés choux, de femmes grosses et de cancéreuses en sursis, et les médecins chaque matin entre les étriers, au saut du lit, échographiée déjà, par l’un des sept nains, Timide, Protestant, Motard, Colère, Blanche-Neige, on ne sait jamais celui qui va pénétrer, sera-ce celui qui fait rouler sa chaise au loin après un jet de kleenex, celui qui perd une minute à nous reprocher de lui en avoir fait perdre une, le rougeaud en babouches chics, pile ou face, tour à tour on est avares, naïfs, mieux que les patients précédents, comme si on ne savait pas, pourtant sans nu ni serviette, que nous sommes suivis et suivants. Pour sûr, on a appris.

Une femme m’avait dit « viol » pour la PMA 1 . « Cela signifie, de notre point de vue, que le sexisme du système de santé n’est pas accidentel, qu’il n’est pas que le reflet du sexisme de la société dans son ensemble ou du … Continue reading. Et si l’aveu, le mot, m’avait libérée – je n’étais pas seule à sentir cette violence (et j’aime le mot viol en français pour sa si grande proximité avec violence), à sentir mon intimité violée, je sentais aussi mon sexe violé plutôt que moi entière violée. Je ne l’étais pas entière, moi, violée : je consentais, mon esprit acceptait, et mon corps se soumettait. J’accueille en moi des objets médicaux, maniés parfois avec professionnalisme, bienveillance, parfois aussi avec indifférence, voire hostilité. La violence pourtant était là, la douleur pourtant était là. Et il me fallut arrêter, sortir de la PMA, pour bien les voir, pour mieux m’en défaire.

Le rejet total enfin dit, osé par XXXX, qui dit, osa « viol », elle qui enfanta d’une insémination, elle qui ajoutait « pourtant, comment peut-on tomber enceinte ainsi ? ». Depuis, après avoir vu Rosen, femme abolitionniste, femme survivante de la prostitution, pas celle des réseaux, de la contrainte, mais celle « choisie » des tradis, c’est-à-dire de ces femmes Casques d’or moquant les caves, et qui maintenant promène son corps dire à quel point elle l’avait quitté, pour continuer à se faire mettre par tous les trous, par tous les cons, à quel point elle partait loin, et lui, son corps, retourné, éclaboussé ; en l’écoutant elle, moi, légaliste, entrée en théories prostitutionnelles par la lutte anti-sarkozy, anti-pénalisation du racolage passif, anti-mise en danger des prostituées, l’écoutant elle ébranler mes principes, pouvant être ébranlée parce que, en dix ans, notre corps, corps d’amies chères, d’images lointaines, de mots-témoins, mais d’abord corps amies.

Dans le cercle proche, corps normaux de femmes normales, bien nourries et soignées, et là une liste rapide : deux viols dont un sur mineur dans le cadre quasi familial, deux attouchements pédophiles, un inceste, une violence sexuelle entre mineurs, une menace de mort, une tentative d’étranglement, du harcèlement, des coups. Incalculés : les insultes d’inconnus ou de proches, les mains aux fesses, les « Tu montes ? », « C’est combien ? », « Tu suces ? », « T’es bonne ». Hors propos, évidemment ? Et les bras à soupe dans le vagin par de gros connards, les doigts de la clique blanche – dilatation trois doigts, six doigts, dix doigts, ça y est, poussez fort – ; les actes et les mots – « Je vais vous coniser, parce que j’aime travailler sur du propre », dixit un PMAste à une cousine – ; les prélèvements ovariens sans anesthésie générale et sans prévenir puisqu’il s’agit d’un geste rapide (une dizaine de minutes dans les étriers, incision au fond gauche du vagin, passage de la seringue, aspiration des ovules, puis incision au fond droite du vagin, passage de la seringue, aspiration des ovules, à droite comme à gauche des ovaires gonflés à bloc, énormes, monstrueux) et en se détendant, malgré une anesthésie orale qui n’anesthésie rien, mais détendez-vous madame, c’est un nouveau protocole, et ne me faites pas croire qu’on inciserait des bourses, qu’on piquerait des testicules, qu’on aspirerait du sperme, avec un petit cachet, Monsieur, détendez-vous, voyons.

Alors merci XXXX qui a dit viol pour PMA, merci Rosen qui lutte d’acheter nos corps est un délit, un crime, merci mes amies de nos paroles, sorties en années, en phrases lentes mûries, sans vous je n’aurais pas entendu mon corps.

Ce qu’il vomissait mon corps, cette violence en son sexe, cette douleur, cette tension, qui accompagnait mon corps à son corps défendant, soumis à ce désir comme moi soumise à la mort blanche, à l’asepsie, aux gants en plastique, à l’odeur d’alcool – c’est drôle, je me souviens, ma première nouvelle, la seconde en fait après un meurtre à la corde à sauter en CM2, ma première nouvelle s’intitulait L’Enfant et la mort blanche –, mon corps vomissait ma soumission, et sans nos corps de femmes je ne l’aurais pas entendu.

Je ne sais pas ce qu’on écrit d’un texte quand on l’a déjà écrit vingt fois dans sa tête. On cherche autre chose à dire, à penser, pour ne pas s’ennuyer d’idées bien cernées, d’émotions sous contrôle, barricade de mots, et toute ma vie ainsi, à sauter du coq à l’âne. Ce n’est pas tant qu’on cherche autre chose à dire, c’est qu’autre chose survient.

Ainsi, aucun sexe de garçon n’était jamais entré en moi, les mains épaisses, par contre, oui, et je sens encore les doigts s’écarter à l’intérieur, et je sentais déjà alors qu’ils cherchaient à m’écarter, à m’agrandir pour faire place peut-être plus délicatement – et les mains perdaient en délicatesse ce que la défloraison supposée était censée y gagner, et elles perdirent tant que je l’entendis et le sentis ensemble, « poc », le son de l’hymen, « poc », déchiré. Elle ne vint jamais la défloraison des romans, puisque la main fit couler le premier sang, et la main laissa sa trace, cinq doigts bien écartés, sur ma culotte menue – m’agrandir pour faire place plus délicatement à une queue qui jamais n’entra en moi avant que pénètre le gâteau glacé et écartant de la gynécologie, le spéculum métallique et grinçant, et de queues aucunes, avant que n’accueille, les pieds dans les étriers, la vulve bien ouverte, mon corps de seize ans, mon sexe de seize ans, un intrus médical. Et je me demande, pourquoi n’avoir pas attendu, médecin, peux-tu me dire.

J’ai peut-être fait une erreur. Ce matin, au petit déjeuner, j’ai parlé de ce texte à mon homme. Et avec mes paroles, avec mon envie de lui dire, de partager mon absence et mes cliquetis avec celui que j’aime non seulement, mais aussi celui qui partagea avec moi les rendez-vous, qui eut sa part de branlette désinfectée, matinale, celui qui m’a permis comme le sait tout bon syndicaliste de rééquilibrer – un tant soit peu – le rapport de force (il faut toujours être plus nombreux, plus un, que le patron, que le médecin), qui sortit la première fois sonné « C’est toujours comme ça ? » et moi qui ne voyais déjà plus, alors plus du tout, ce que son « comme ça » désignait, et lui qui n’existait pas, lui simples spermatozoïdes à qui personne ne s’adressait, que personne ne regardait, lui mon homme si prévenant attentif envers tous sortir une fois d’une consultation avec Babouche Ulcérée (Babouche Ulcérée qui nous avait déclaré radins parce que nous voulions savoir si tout était pris en charge par la Sécu, et qui partit dans une tirade sur le fric que coûtait un enfant, à nous amoureux et fauchés, qui n’en avions pas, ni de l’un ni de l’autre), sortir donc de Babouche Ulcérée (et je précise que ce surnom n’est pas raciste, il s’agit juste d’un médecin blanc rougeaud colérique qui chausse de très belles babouches de cuir jaune pendant ses consultations), tourner vers moi un regard presque perdu « Mais qu’est-ce qu’on lui a fait ? », « Rien, nénuphar, rien, c’est toujours comme ça. » Comme ça.

J’ai craint que mes paroles dites ne supplantent les paroles à-écrire, les paroles qui s’écrivent. J’entraperçois maintenant d’autres mots, et une clarté plus précise. Je lui racontai les étriers, il les mit à ses pieds, je lui dis que je me servais de moi parce que je m’avais sous la main, mais que je voulais nous écrire, nous-femmes, nous-filles, « Et puis tu as de l’expérience en la matière », ça, on rigole tous les deux, et je lui dis mes amies proches, je ne lui raconte rien de qui, je lui dis, je fais la liste et ça m’enrage, je lui dis, ce texte il est là pour nous, pour moi-nous, parce que je ne supporte plus de nous voir serrer les dents, relativiser toujours, et je lui avoue, même dans mes mots-là, on relativise et on fait sourire, rire, et on rit aux éclats quand XXXX s’allonge sur le tapis, fait la chandelle, met ses genoux au niveau des oreilles, parce que c’est ainsi, « le trou de balle dans le nez du médecin », parce que c’est ainsi qu’on l’a conisée (« un peu comme un épluche-légumes enlève la peau, là on enlève la surface contaminée par les papillomas »), c’est ainsi que « Madame, ça ne va pas ? », « Si si ne me regardez pas. », et elle de pleurer, de pleurer de honte, tandis qu’un épluche-légumes s’agitait, et je la revois encore, livide, choquée, elle qui en a vu d’autres, a mis au monde quatre enfants, elle grise en haut des escaliers, et pourtant des heures avaient passé, et il lui en fallut bien plus, du temps, des années, pour en rire franchement, pour mimer. Mon homme prend des pincettes, « Je sais bien que c’est différent, que vous n’êtes pas malades, mais est-ce qu’il ne faudrait pas comme… », je lui coupe la parole, je sais où il veut aller, je lui dis que j’y suis déjà, mais en fait, je n’y avais jamais pensé – mes mots comme un acte –, là où il va, c’est les assos de malades du sida, ce retournement incroyable, dire « Nous sommes les plus grands experts de notre maladie, de notre corps », « Nous malades savons ce que vous médecins ignorez », et je pense que nous-femmes savons aussi, savons tant 2, et que certains médecins, militants beaucoup, avertis déjà, peuvent entendre, améliorer. Des choses simples, mais ici n’est pas le lieu, pas le lieu de l’énumération, ici grondent nos corps.

Et puis ces mots, je les écris aussi, et ça je ne lui ai pas dit, parce qu’alors je n’y pensais pas, pour que nos hommes (nos hommes, amis, amoureux, frères) sachent, qu’ils n’aient pas la version de bon ton, édulcorée et drôle, ou le terme technique, parce qu’après plus d’un an de traitement, j’ai découvert stupéfaite, et lui aussi stupéfait, ensuite tellement navré, honteux presque, et pourtant il ne s’agissait que d’un quiproquo, que les échographies en matinées successives, exécutées par je ne savais jamais lequel des médecins, que les échographies chaque matin n’étaient pas de celles montrées dans les films, gel froid sur ventre rond, non non, mais bien bras à soupe et capote, chaque matin, dans mon sexe mal réveillé.

Et quand on dit « avortement », ou « fausse couche », il faut imaginer mille cruautés parfois que bien souvent nous passons sous silence. Et là, très vite, je pense à XXXX, qui s’est retrouvée après avoir pris la RU abortive, avec deux cuvettes en main, l’une pour éjecter l’embryon et l’autre pour vomir (« C’est normal, la douleur fait vomir ») et sans analgésique, ou bien XXXX encore qui dût entendre le cœur de l’embryon dont elle ne voulait pas lors de l’échographie, alors qu’il suffit d’une pression sur un bouton pour ne pas entendre. Je pense à XXXX qui se vit soutenir par un gynéco que l’inceste était un phénomène naturel, issu du monde préhistorique et de la proximité dans les cavernes. Et je pense aux deux dernières conversations qui me sont arrivées comme une conclusion. Elle a vingt ans, se félicite de ne plus voir de médecin moralisateur, et que si le sien s’était trompé de diagnostic et l’avait faite avorter à la maison, elle déjà trop enceinte, elle qui souffrit seule et perdit un bon bout de viande embryonnaire, elle qui hémorragique dut être alors opérée, du moins le sien ne lui avait certes pas fait la morale. Comme nous encaissons. Elle en a soixante, n’a pu avoir d’enfants, et les médecins de l’avoir explorée, de l’avoir interrogée, d’avoir douté de leur sexualité, de leurs orgasmes (et que viennent-ils donc faire là bon sang), et elle d’avoir tout arrêté, suite à un geste, un geste après tant d’autres, mais qui fut l’ultime : le toucher « pour voir, pour s’assurer » d’un médecin sur son clitoris.

Et je pense aussi au bien que me fit la question, venant pour la seule fois d’un médecin, et je dois le reconnaître, d’une femme-médecin, Blanche-Neige à hauts talons parmi les sept nains, la simple question qu’elle me fit avant de m’introduire encore quel objet : « Comment ça se passe ? Vous supportez bien le traitement, vous n’avez pas trop mal au ventre ? », cette simple question refit de moi une femme, dont est reconnue la possible douleur, plutôt que suspectée direct de sensiblerie et de plaintes inutiles. « Bordel. J’imagine beaucoup de colère », me dit enfin mon homme. Et je lui dis « non », au final, même là, non, alors que j’aimerais, en fait, hurler de colère, de rage. Il faudrait y arriver à cette colère, et je ne sais pas si elle va me venir peu à peu, à force de mots, ou si elle me viendra parce que des amies vont me rejoindre sur la route. Je pense à XXXX qui, lorsque je lui dis qu’il faudrait juste faire une liste de toutes les blessures violences-paroles-gestes, comme d’autres font des CV, nous lister chacune, dit « J’en suis », et moi aussi j’en suis, et d’autres bientôt, alors la rage.

Post-scriptum

La PMA, c’est la Procréation médicalement assistée. Ce que j’ai vécu, ce que nous avons vécu ces trois dernières années. Je n’y avais jamais réfléchi auparavant – il me semblait normal que des personnes ne parvenant pas à avoir un enfant puissent bénéficier de la médecine –, j’y ai assez peu réfléchi pendant : les traitements s’enchaînent avec les examens, et tu t’enchaînes avec eux, avec ton espoir, et d’un échec la prochaine tentative, la modification du traitement, des cycles qui s’accolent à mes cycles. Tout juste avons-nous demandé à repousser les premières inséminations, avons-nous négocié d’user du seul traitement hormonal : repousser un temps – un an – l’invasion médicale qui depuis un an aussi, un an d’examens, d’attentes, cherchait profond pour finir en queue de poisson.

Alors voilà, très concrètement, parce que j’ai l’impression que l’on comprend mal, sans détail, ce que ce bref acronyme recouvre, ce que fut, pour nous, les étapes de la PMA :

• Traitement hormonal seul (5 mois) : injections quotidiennes à heure fixe pendant quelques jours précédents l’ovulation – j’ai déjà oublié les détails.

• Insémination (4 fois) : traitement hormonal pour « booster » la production d’ovules + échographies pelviennes (bras à soupe) et prises de sang matinales pour vérifier la préparation de l’ovulation + piqûre hormonale pour déclencher l’ovulation (voire une fois suivie d’une autre piqûre hormonale pour retarder l’ovulation déclenchée, qui risquait de tomber un jour de congé médical) + branlette désinfectée puis sélection des spermatozoïdes + insémination des spermatozoïdes par introduction d’une canule dans l’utérus + ovules (nom donné aux suppositoires vaginaux…) pour aider à la nidification pendant plusieurs jours.

• Fécondation in vitro (FIV) : une « grosse » injection d’hormones qui met « au repos » tes ovaires pendant 15 jours, suivi d’un traitement hormonal pour réactiver les ovaires, échographies pelviennes (bras à soupe) et prises de sang matinales pour vérifier l’avancée de l’ovulation, suivies d’une piqûre hormonale pour déclencher l’ovulation. Là, opération sous anesthésie générale (ouf) pour prélever les ovules (incision du fond droit et gauche du vagin, passage de la seringue qui prélève les ovules dans les ovaires), branlette médicalisée, sélection des spermatozoïdes, « mise en contact » des spermatos et de 3 ovules, et – si réussite – insémination via une canule dans l’utérus à J+5, après un nouveau traitement hormonal pour rendre l’utérus accueillant, de deux blastocystes – nom donné aux pré-embryons de 5 à 7 jours. Ovules-suppositoires. ATTENTE. Attente terrible. Douleurs. Première prise de sang de contrôle : enceinte ! Puis règles, et tombe dans les toilettes un petit amas de sang coagulé. Pour le monde médical, il ne s’agit pas de mort, mais de stase.

• Insémination après congélation. De l’opération précédente, cinq « blastos » étaient nés de la fécondation in vitro. Deux m’avaient été implantés. Trois autres avaient été congelés. Nous avons décidé de tenter le coup une dernière fois. Après, arrêt définitif du grand bordel blanc. Rebelote, traitement hormonal, contrôle écho et sang, mais le jour même de l’insémination, au départ pour la clinique, coup de téléphone : stase générale, fatale décongélation, rideau.

Nous aurions pu encore bénéficier avec la sécu de trois FIV. Nous n’en avons pas voulu. Au total, c’est quatre années de notre vie intime qui se sont teintées en blanc clinique.

Je n’ai aucune prise de position morale sur la PMA telle qu’elle est pratiquée en France, c’est-à-dire comme une aide médicale pour celles et ceux qui ne parviennent pas sans – et non, comme cela peut être le cas ailleurs comme un moyen de sélection. Il me semble vraiment que la démarche relève d’une décision intime. À un moment, ce que nous avions traversé, ce qui nous était encore possible de tenter en PMA, nous a semblé fou, complètement, et ces trois « embryons » dans le congélateur, fous aussi, et notre soumission à un corps médical, à une logique pharmaceutique, industrielle, si loin de nos vies, de nos choix, fous autant, mais pour le voir, le comprendre, l’accepter, le sentir, il nous a fallu cheminer, et c’est tout un faisceau, plus qu’un chemin, oui, un entrelacs complexe, qui nous a poussé à arrêter.

Et avant tout, c’est mon corps. Il a dit non, il a failli se retirer de l’aventure, me laisser en plan, je l’ai rattrapé, ou plutôt une femme soigneresse l’a rattrapé, avant que mon corps et mon esprit ne pren-

nent deux routes différentes. Et puis cette nausée profonde, là, à l’idée, qu’à nouveau, à nouveau, être touchée, écartée, pénétrée, l’envie de vomir, de quitter mon corps, ou lui de me quitter.

L’intégralité du texte est publié par l’Atelier Autonome du Livre (<atelierautonomedulivre.org>).

Et les livres de Doublebob sont édités au FRMK (<fremok.org>).

Notes

| ↩1 | . « Cela signifie, de notre point de vue, que le sexisme du système de santé n’est pas accidentel, qu’il n’est pas que le reflet du sexisme de la société dans son ensemble ou du sexisme de certains médecins à titre individuel. (…) Notre objectif aujourd’hui ne devrait jamais être l’accès de la profession médicale aux femmes, mais l’accès à la médecine – pour toutes les femmes. (…) Les travailleuses de la santé peuvent jouer un rôle moteur dans les projets collectifs de self-help et d’auto-enseignement, ainsi que dans la lutte contre les institutions de la santé. Mais elles ont besoin d’un fort mouvement féministe d’usagères. », Sorcières, sages-femmes & infirmières. Une histoirE des femmes soignantes, Barbara Ehrenreich et Deirdre English, trad. de l’anglais (États-Unis) par L. Lame, (1973) rééd. Cambourakis 2015, coll. « Sorcières ». |