Avant de partir aux États-Unis rejoindre le penseur écologiste libertaire Murray Bookchin, Daniel Blanchard s’engagea pleinement dans le mouvement du 22-Mars, puis dans les comités d’action durant le bouillonnant printemps français de 1968. Proche un moment de Guy Debord, avec qui il rédige en 1960 les Préliminaires pour une définition de l’unité du programme révolutionnaire, Blanchard est aussi un membre actif de Socialisme ou Barbarie (1949-1967), organisation révolutionnaire et revue héteromarxiste, anti-stalinienne avant l’heure, fondée par Cornelius Castoriadis et Claude Lefort. Cinquante ans après Mai-68, loin des commémorations ronflantes et matraquantes des « évènements », Daniel Blanchard livre dans Jef Klak son regard singulier sur ce moment radical de réappropriation de la parole. Un texte qui éclaire le mouvement social en cours, plus que jamais en proie à l’autoritarisme du pouvoir étatique.

Crédits photos : Bruno Barbey, avec son aimable autorisation.

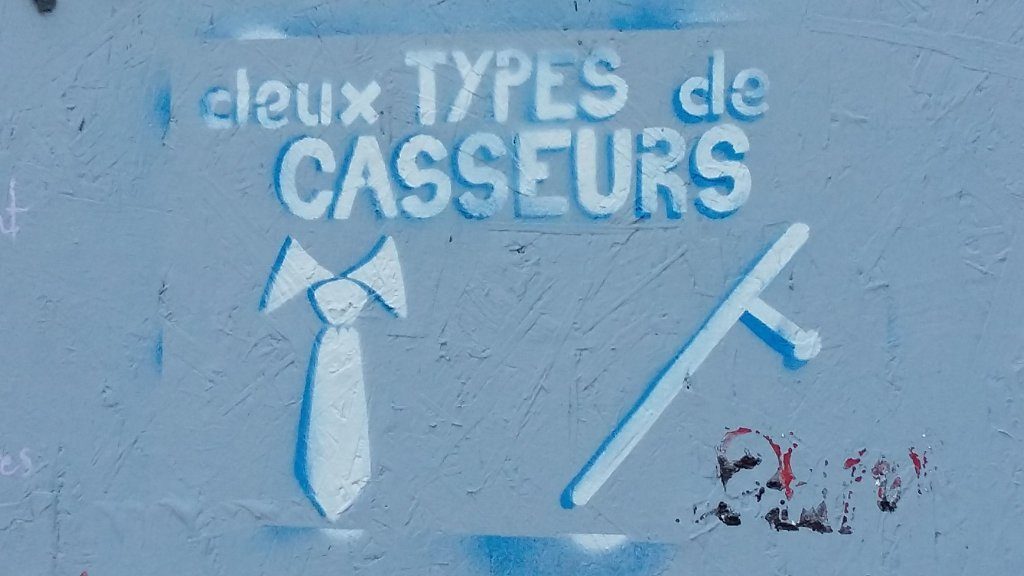

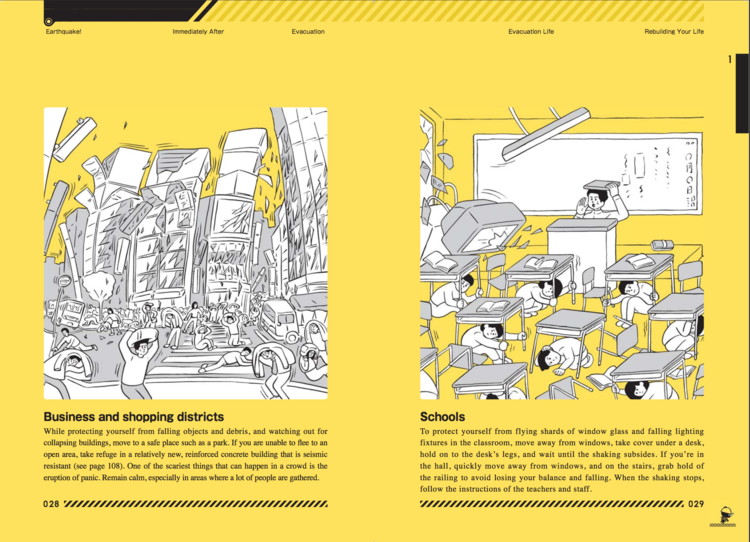

Cinquante ans après, la répression du mouvement social contre la politique d’Emmanuel Macron démontre combien restent vivaces l’effroi et la haine suscités par Mai-68 chez les possédants, les politiciens, les bureaucrates… et les renégats. Ce n’est pas de cette actualité-là qu’il sera question ici, mais de celle qui, restant pour nous profondément positive, justifie la réaction de ces autres-là. Ce qui, de mai, reste actuel, ce sont d’abord les luttes qui ont été menées alors, tant par leurs objectifs que par les voies qu’elles ont suivies – et aussi par celles qui les ont conduites à l’échec. Ce sont ensuite certains traits essentiels de la société d’alors que ces luttes ont mis en lumière et qui continuent à marquer, souvent plus durement encore, celle dans laquelle nous vivons aujourd’hui.

Pour dégager les caractères les plus remarquables du mouvement de mai, j’ai choisi un cas qui met bien en évidence, ne s’agissant ni d’une université ni d’une usine, la diversité des secteurs de la société qu’il a entraînés. Il s’agit du Centre d’études nucléaires de Saclay (organisme d’État chargé de la recherche théorique et appliquée), une quasi ville avec des rues, des avenues, des restaurants, une gare… fréquentée chaque jour par quelque 10 000 personnes, pour la moitié d’entre elles chercheur·es et technicien·nes dépendant du Commissariat à l’énergie atomique (CEA), et pour le reste, employé·es et ouvrier·es d’entreprises indépendantes, étudiant·es et chercheur·es étranger·es et innombrables vigiles. Une ville proche de Paris, mais isolée du monde par des grillages, des barbelés et des dispositifs de sécurité draconiens. Un camp retranché, donc, mais que « mai » a envahi, et très tôt.

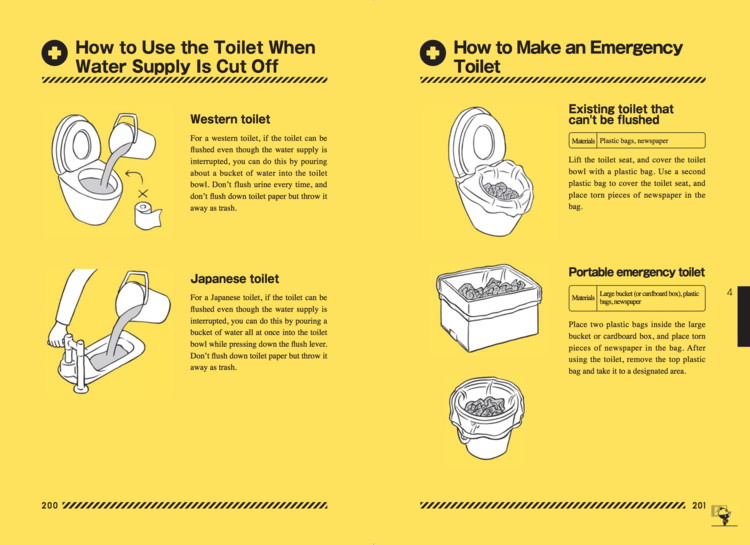

C’est, comme partout, la répression du mouvement étudiant qui déclenche, d’abord la protestation, puis la contestation. Au départ, quelques militant·es ou sympathisant·es gauchistes se réunissent et lancent une pétition. Ils se retrouvent vite à discuter avec des dizaines puis des centaines de leurs collègues. Le 13 mai, 2 000 personnes manifestent à Saclay même, avant de se joindre à la manifestation monstre qui se déroule à Paris. Le 17, devant la contagion de contestation qui se répand dans le Centre, l’intersyndicale convoque une assemblée générale. 5 000 personnes s’y rendent, cinq ou six fois plus que d’ordinaire. Tout est mis en question à la fois : la bureaucratie, les mesures policières, les syndicats. On veut le respect des individus, la liberté de parole. Trois jours durant, les discussions se poursuivent entre quelque 1 500 participants. Peu à peu, la conclusion s’impose que tout l’ordre établi doit tomber. Et on ne revendique pas : on exige, car on est le pouvoir légitime, démocratique. Tout le monde participe sur un pied d’égalité, les employé·es du CEA comme celles et ceux des entreprises extérieures, tous niveaux hiérarchiques confondus. Ce qu’on exige ? À la tête de l’administration, un Comité d’entreprise élu et révocable, des conseils élus dans chaque service et département, la suppression des mesures policières internes, la liberté d’expression pour tou·tes…

N’idéalisons pas, cependant, ce qui se passe à Saclay : pour autant que ma documentation m’ait permis d’en juger, les écarts – considérables – de rémunération ne sont pas remis en cause, même si certaines améliorations sont réclamées pour les salarié·es du bas de l’échelle. Plus significatif peut-être encore, on ne trouve pas trace d’une critique des finalités de cette institution… Le programme débouche sur la cogestion, et non sur l’autogestion, et sur la collaboration. C’est ainsi que tou·tes les travailleurs et travailleuses du CEA exigent de participer à l’élaboration des programmes, y compris militaires…

Il n’empêche qu’on retrouve ici bien des traits qui font la radicalité du mouvement de mai. Tout d’abord, la rapidité avec laquelle ce qu’on appelle alors d’un euphémisme, la contestation, passe du milieu étudiant à ce milieu hétérogène où se déploie un éventail extrêmement ample de qualifications et de rémunérations, depuis les scientifiques de très haut niveau jusqu’à l’ouvrier·e d’entretien.

Ensuite, la façon spontanée dont se déclenche et se développe le mouvement. Une poignée d’ « enragés », comme ils se nomment eux-mêmes, y jouent certes un rôle, mais les organisations politiques, aucun, et les syndicats ne font qu’essayer de suivre… et de freiner. Ensuite encore, le caractère global et systématique de la contestation. La bureaucratie est omniprésente, elle est partout dénoncée.

Et positivement, on exige la maîtrise collective du travail et son complément indispensable, la liberté d’expression : on exige la responsabilité. Les revendications économiques passent au second plan. La liberté, et presque le devoir, de parole – ce que Michel de Certeau a appelé « la prise de la parole » – est perçue d’emblée comme la condition de la démocratie réelle. Elle brise les cloisons entre catégories professionnelles et – dans une certaine mesure – entre positions sociales. Elle fait éclater les rôles sociaux dans lesquels chacun est enfermé, ou s’enferme soi-même. Elle introduit à la redécouverte des principes de cette « démocratie ouvrière » que le mouvement révolutionnaire a mis en pratique dans ses moments les plus radicaux : assemblée générale souveraine, conseils et délégué·es chargé·es d’un mandat défini et révocables…

Autrement dit, une affirmation d’égalité entre sujets politiques comme entre humains. Et celle-ci se traduit par la solidarité pratique : « Des travailleurs immigrés ont faim dans un bidonville proche. On prend un camion, de l’argent, de l’essence et l’on va chercher dans les coopératives agricoles les poulets et les pommes de terre nécessaires. Les hôpitaux ont besoin de radioéléments : le travail reprend là où l’on produit les radioéléments. Le nerf de la guerre… dans ce centre éloigné des villes… c’est l’essence. Le piquet de grève de la Finac à Nanterre en envoie 30 000 litres, ce qui permettra de continuer l’action et surtout de venir au Centre… » (Des Soviets à Saclay ?, éd. Maspéro, 1968).

Autant d’idées, d’exigences, de pratiques qui se font jour à peu près partout en 68 et qui conservent tout leur sens et toute leur vertu subversive aujourd’hui. On peut certes dire qu’elles sont pour l’essentiel nées avec le mouvement ouvrier, avec la lutte contre la société capitaliste, et que leur validité durera autant que celle-ci. Mais le mouvement de mai nous parle de beaucoup plus près, beaucoup plus concrètement, que 1848, 1871… « Ce qui fait l’importance de toutes les crises, c’est qu’elles révèlent ce qui, jusque-là, était latent », disait Lénine. Que ce soit presque un truisme ne doit pas empêcher de le prendre au sérieux. Qu’était-ce donc qui était « latent » en 68 ? Une transformation des mécanismes de la société capitaliste qui, en France, avait commencé – ou qui s’était nettement accélérée – avec l’instauration de la Ve République.

Les grèves très dures des années précédentes, comme à la Rhodiacéta, la radicalisation de certains acteurs du mouvement étudiant comme à Strasbourg, apparaissent certes après coup comme des signes avant-coureurs du séisme mais n’expliquent pas, à mon sens, comme par une montée cumulative des luttes, ces phénomènes étonnants que sont la propagation extrêmement rapide du mouvement à un vaste champ de la société française à partir de l’acte d’insubordination d’une poignée d’étudiants, la diversité apparente des secteurs touchés par cette propagation et la convergence dans la radicalité des idées et des pratiques adoptées par à peu près tou·tes les participant·es.

Ce que ces faits manifestent avec éclat, me semble-t-il, c’est une expérience commune, unitaire, d’une réalité sociale qui s’est elle-même profondément uniformisée. C’est le fait que la période qui a précédé a approfondi et systématisé les aspects totalitaires de la société capitaliste. Totalitaires non pas, évidemment, dans le sens d’un régime totalitaire, tel que le nazisme ou le stalinisme, mais dans le sens d’une intégration de tous les secteurs, de tous les aspects et de tous les acteurs de la vie sociale en une machinerie vouée à l’expansion illimitée de la production de marchandises, donc du capital et de sa domination. De la consommation aux loisirs, de l’information à la transmission du savoir, du laboratoire à l’usine, tout doit être soumis aux principes d’instrumentalité et de fonctionnalité et assujetti à cette fin, absurde et extérieure à la vie des « simples gens ». Il est clair que ce processus dévastateur n’a fait que s’approfondir depuis.

En France, l’instauration du régime gaulliste a inauguré une entreprise de rationalisation de la société française qui s’est traduite non seulement par la liquidation du lobby des « betteraviers » ou des « bouilleurs de cru », mais surtout par la transformation de la domination coloniale en impérialisme néocolonial et, dans le système productif entendu au sens large, par une réorganisation du travail au nom de l’impératif du contrôle et de l’efficience. De nombreux services, notamment postaux et bancaires, sont mécanisés, industrialisés ; et les emplois, prolétarisés. La définition standardisée des tâches et le contrôle bureaucratique s’étendent dans l’information ou la recherche. Dans l’université, où un début de « démocratisation » provoque un accroissement des effectifs d’étudiant·es, sévit le même esprit de « rationalisation » qui tend à modeler les contenus de l’enseignement et les profils professionnels auxquels il prépare sur les besoins de l’appareil productif en personnel d’encadrement. Même si l’on en est encore loin, on tend vers le modèle de l’« université-usine » tel que l’avait défini son prophète californien, le président de l’université de Californie à Berkeley, Clark Kerr, dont l’autoritarisme avait provoqué le soulèvement étudiant de l’automne 1964.

Aussi, partout où déferle la vague de la « contestation », et syndicats et partis n’y échappent pas, c’est au premier chef la bureaucratie que l’on dénonce, ses hiérarchies qui ne tendent qu’à diviser et qui récompensent la servilité, ses absurdités, son opacité, etc. On ne veut plus accepter les frustrations d’un travail dans lequel toute initiative, toute liberté d’expression et, à la limite, toute intelligence vous sont déniées. On ne se révolte pas contre le travail en soi, mais contre l’ineptie de ne vivre que pour travailler. On ne critique pas la consommation – le seul cas que je connaisse où la critique de la consommation ait été portée par un mouvement de masse est celui de la « contre-culture » américaine –, mais on ne la valorise pas non plus : les revendications salariales passent au second plan et les accords de Grenelle négociés entre les syndicats et le gouvernement pour mettre fin à la grève, qui font d’une augmentation de 10% le résultat essentiel d’une grève générale, sont reçus comme une insulte dans un très grand nombre d’entreprises. Le mouvement de mai est sans doute le premier qui ne soit pas une révolte du besoin, de la nécessité matérielle.

Le dernier ? Peut-être bien. Le chômage massif, la précarité et l’« exclusion » ont replongé une grande partie de la population dans le « règne de la nécessité » et font peser sur la majorité des travailleurs la menace constante – le chantage – d’une dégradation sociale et humaine. Les procédés de la domination ont évolué. Le capitalisme ne peut certes pas se passer de la bureaucratie, mais, surtout dans le monde de la production, il a combattu, non sans succès, les « irrationalités » qu’elle introduisait dans son fonctionnement. Le capital financier a repris la main sur la « technostructure » managériale. Dans le travail, le contrôle par l’autorité hiérarchique est de plus en plus remplacé par le contrat – léonin – de prestation de services, l’obligation de résultat et la codification pointilleuse des actes imposées à l’agent prétendu autonome et responsable. La captation de la force de travail par l’employeur tend à s’emparer de la totalité du temps vécu et du psychisme même de l’employé·e.

Ainsi, comme je le notais plus haut, les traits essentiels du monde capitaliste n’ont fait que s’accuser : sa tendance totalitaire, la destruction de tous les liens, de tous les rapports sociaux vivants – et d’abord du sens même qu’il y a à vivre en société. En mai, la profondeur de cette destruction et de la frustration qu’elle suscite se trahissait dans l’intense fraternisation, dans la transgression des barrières et des rôles – les rôles de jeune, de manuel, d’intellectuel, de femme… Dans la jouissance avec laquelle tout cela était vécu, on pourrait presque dire l’émerveillement de redécouvrir un monde perdu et inconsciemment désiré. Radical, le mouvement de mai l’a été en ce qu’il a mis au jour la radicalité du nihilisme capitaliste.

Mais peut-être n’en avions-nous à l’époque qu’une conscience floue : à bien des égards, l’actualité, la modernité de mai ne se constate pour ainsi dire que rétroactivement. C’est le cas notamment pour un mécanisme de la domination moderne qui commençait alors à peine à se mettre en place et qui aujourd’hui joue un rôle central. La « prise de la parole » – entendue non pas comme exhibition narcissique à la télé, mais comme échange, comme exploration du monde social, comme découverte de l’égalité des conditions, comme germe de la solidarité… – a dénoncé et subverti un dispositif de production de ce qu’on pourrait qualifier, après Armand Robin, de « fausse parole » (expression qu’il appliquait aux émissions des radios soviétiques qu’il écoutait professionnellement). Je crois que ce dispositif, complexe, mériterait d’être analysé de près et je ne me sens capable ici que d’en esquisser une image générale, et hypothétique.

On ne peut plus aujourd’hui se contenter de dénoncer, comme le fait par exemple Chomsky de façon tout à fait pertinente, le manufacturing of consent, la fabrication du consentement, par la propagande, le mensonge, la désinformation, l’occultation, etc. que produisent, avec des moyens considérables et sophistiqués, des organes spécialisés liés au pouvoir, et qui sont injectés unilatéralement dans la société. Ces procédés relativement grossiers sont complétés par des mécanismes beaucoup plus sournois et toxiques en ce qu’ils sont interactifs. Ils constituent une extension du système représentatif. Celui-ci dit au citoyen : cet État est le tien, ce qu’il fait, c’est toi qui l’a décidé, etc. De même, le marché, les sondages, les médias, les sciences sociales nous disent : ce gadget, c’est l’expression de vos désirs, cette opinion, c’est la vôtre, ce présentateur de télé ou ce politicien qui apparaît sur l’écran, c’est un autre vous-même… Et assurément, ce n’est pas un Big Brother qui profère autoritairement le mensonge officiel et nous enjoint d’y croire. Ce n’est même pas un anonyme Monsieur ou Madame Tout-le-monde, c’est un individu « personnalisé, » qui nous parle de personne à personne, et dont les propos ont été élaborés à partir d’un matériau qui nous a été soutiré par une armée de sondeurs et sondeuses, d’enquêteurs et enquêtrices, de technicien·es du micro-trottoir, etc., avant d’être traité – analysé, classé, remodelé… – pour nous être servis comme les nôtres. Une sorte de Do-it-yourself de la propagande, d’aplatissement mimétique et fallacieux du dominant sur le dominé.

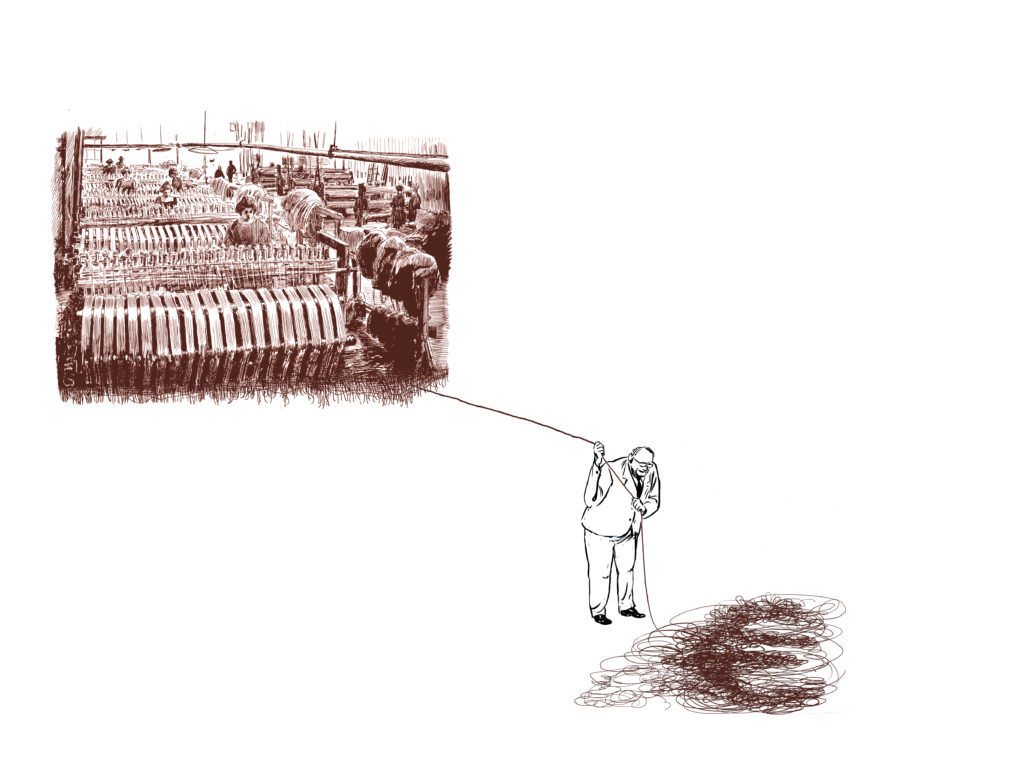

Évidemment, le gadget n’a été modelé sur nos désirs – et nos désirs n’ont été eux-mêmes induits – que pour nous soutirer le maximum d’argent et de soumission en tant que consommateurs et consommatrices. Le discours du politicien n’a emprunté nos mots que pour nous obliger à « consentir » à ce qu’il nous impose : il n’y a pas de censure plus efficace. En somme, la parole fait aujourd’hui l’objet, comme le travail, d’une exploitation, pour ainsi dire : de même que la plus-value extorquée aux travailleurs et travailleuses accroît le capital et donc renforce le pouvoir du capitaliste, de même, on extrait de nous de la parole qui sert à perfectionner, affiner, ajuster les moyens de la domination que nous subissons.

Cette expropriation de la parole dominée par la parole dominante se trouve approfondie par un processus encore plus diffus et s’exerçant, pour ainsi dire, en sens inverse, puisqu’il s’agit de la pénétration dans notre for intérieur d’un langage qui n’est pas spontanément le nôtre, qui est celui, sinon directement du pouvoir, du moins de la maîtrise techno-scientifique. Nous ne savons plus parler de nous-mêmes ou du monde qui nous entoure avec des mots qui nous soient propres, qui soient ceux d’un sujet ; comme si ceux-ci étaient à nos propres yeux totalement dévalués, nous leur substituons ceux du discours donné pour objectif. Nous nous situons dans la société avec les mots et les catégories des sciences sociales, nous parlons de nos organes avec les mots du médecin, de nos états d’âme avec ceux du psychologue, le sportif traite son corps comme une machine qui lui serait extérieure. L’objet se met à parler de lui-même en objet…

Je n’aborderai pas ici évidemment la question insondable de l’intériorisation par les dominé·es des idées, des valeurs, des représentations, etc. dominantes. Je m’en tiens à des processus concrets, perceptibles, audibles dans le quotidien. Le discours objectif qui se donne pour représentation de la société et de chacun·e de nous, pour science de cette réalité-là, confisque à la source, dénature et inhibe toute véritable conscience sociale.

Or, en 68, précisément, c’est cela, une conscience sociale, qui a commencé à se reconstituer. Les sociologues, les psychosociologues, les médias… se sont tus et si les politiciens nous ont parlé, ce n’était plus pour nous séduire mais pour nous menacer : l’imposture était dissipée. La parole prise directement et égalitairement par chacun·e et par tou·tes, la propagation de l’échange horizontal et transgressif – transgressif des âges, des rôles, des sexes, des catégories, etc. – mettait à nu, dans le concret des expériences et avec les mots de la langue commune, la réalité de la société, la communauté profonde des conditions, le sens de la solidarité.

Et, au moins dans certains moments du mouvement de mai, c’est aussi l’action qui a exercé ce pouvoir révélateur. La pratique du mouvement du 22-Mars a été particulièrement significative à cet égard. Personnellement, après des années de participation au groupe Socialisme ou Barbarie, et malgré nos audaces théoriques, j’étais resté figé dans une conception traditionnelle de l’action politique : elle se réduisait essentiellement au discours. La pratique du mouvement du 22-Mars a été pour moi une révélation : je me suis rendu compte de l’influence du registre symbolique qu’un groupe restreint d’individus peut exercer sur une lutte sociale dont l’ampleur le dépasse infiniment.

Ce « mouvement » était né le 22 mars 1968, sur le campus de Nanterre (banlieue ouest de Paris) où l’agitation allait croissant, lorsqu’une centaine d’étudiant·es, majoritairement anarchistes, occupèrent le bâtiment administratif de l’université. La répression qui s’ensuivit suscita des manifestations de solidarité souvent violentes qui s’étendirent peu à peu à tout le pays et finirent par entraîner à leur suite les travailleurs et travailleuses de toutes catégories, qui se mirent en grève.

Il n’est pas question de comparer le mouvement du 22-Mars ni à Socialisme ou Barbarie ni à l’Internationale Situationniste, dont les analyses dévastatrices de la condition étudiante ont joué un rôle dans le déclenchement de la révolte universitaire. Il n’a existé que pendant quelques semaines et ce n’était pas une organisation : il n’avait pas de projet théorique, il ne recrutait pas. On en faisait partie quand on y participait et quand on était évidemment d’accord sur quelques idées fondamentales. Il s’était créé dans l’action et n’a persisté que tant qu’il a pu agir pour radicaliser les luttes dans le sens de l’unité et de l’autonomie.

Schématiquement, cette action pouvait prendre deux formes, souvent combinées : la « provocation » et l’« action exemplaire ». La provocation visait à amener l’adversaire (gouvernement, syndicats, Parti communiste – PCF… ) à se démasquer, à trahir son caractère réactionnaire. L’action exemplaire consistait à prendre l’initiative d’intervenir en son nom propre dans une lutte, par des actes significatifs et compréhensibles, afin d’inciter par l’exemple d’autres forces à étendre cette action. En somme, il s’agissait d’ouvrir la situation, de montrer des possibilités en intervenant en son nom propre, sans chercher le moins du monde à exercer une hégémonie sur le mouvement.

L’action est ainsi conçue pour éveiller, stimuler la conscience par ce qu’elle lui dit concrètement, mais aussi par ce qu’elle représente – elle est à la fois « en vraie grandeur », et en même temps, elle est une image qui synthétise un sens et le rend perceptible par la sensibilité comme par la raison. Et d’une certaine façon, au moins pendant les premiers temps, ce mouvement du 22-Mars, de par sa seule existence, a été cela aussi pour l’ensemble des protagonistes de mai, du moins ceux qui n’étaient pas enfermés dans la logique léniniste des « groupuscules » : à la fois un foyer, un moteur et une figure qui permet de se voir et de se comprendre. Une force à la fois réelle et symbolique.

Paris, 14e arrondissement / Nuit du 10 au 11 juin / Émeute au croisement du boulevard Pasteur et de la rue de Vaugirard / Photo Bruno Barbey

Plus important peut-être, il a concentré en lui et éclaire aujourd’hui encore un mode d’être paradoxal du mouvement de mai comme de tous les mouvements véritablement transgressifs : ils se produisent à la fois ici et maintenant et dans l’universel et le futur, ils vivent réellement le possible. Ils offrent une expérience et une jouissance immédiate d’une société qui n’existe pas encore, mais que préfigure une socialité authentique, c’est-à-dire sans codes qui figent et séparent, ni instrumentalisation, une perpétuelle mise en œuvre de cette « faculté de commencer » par quoi Arendt traduisait « liberté ».

La dynamique du mouvement se fondait ainsi sur cette triple exigence de l’égalité, de l’activité et de la positivité immédiate. Elle s’est brisée lorsque s’est réinstauré le régime de la hiérarchie, de la passivité et du présent toujours décevant. Dans ce processus, les syndicats ont une lourde responsabilité. La fermeture des usines en grève et l’occupation ramenée à de simples tours de garde confiés à une poignée de militants syndicaux chargés de protéger le matériel contre les vandales gauchistes n’ont pas seulement empêché les contacts entre étudiant·es et ouvrier·es. La division entre dirigeants et exécutants s’est trouvée rétablie au sein même de la communauté des grévistes et, plus grave peut-être encore, la grande majorité d’entre elles et eux, désœuvré·es, sont allé·es « pêcher à la ligne », comme on disait alors. Certes, ils n’y étaient pas contraint·es, mais puisque les syndicats affirmaient s’occuper de tout… Ainsi, ce qu’aujourd’hui ne donnait plus, il ne restait plus qu’à l’attendre du lendemain, et du bon vouloir des syndicats et des patrons.

Il y a là une rude leçon politique. On a reproché au mouvement de mai de n’avoir pas posé le problème politique comme tel. Il ne l’a certes pas posé explicitement, mais dans les faits, il a indiqué, comme bien d’autres moments révolutionnaires, la voie à suivre pour le résoudre. La subversion de la politique ne s’accomplit que par l’irruption du politique, c’est-à-dire l’invasion de la scène publique par un sujet collectif qui entreprend de gérer lui-même directement et de façon égalitaire les affaires de la société. En 68, ce sujet collectif a à peine eu le temps de commencer à se constituer sur la base d’une conscience sociale lucide et de définir les obstacles institutionnels à son action – gouvernement, partis, syndicats, incarnations autoproclamées de la conscience du prolétariat… –, mais cela avait suffi pour qu’ils perdent – au moins pendant quelques jours – tout contenu, tout sens et toute prise sur la réalité. Il semble également avoir compris (et en tout cas, il nous aide à comprendre) à quel point, dans un État moderne, il est vain de chercher à subvertir de l’intérieur la politique – ce dispositif institutionnel permettant à une fraction de la société de la diriger tout entière et impliquant la séparation entre dirigeants et dirigé·es, entre représentants et représenté·es, entre actifs et passifs, etc. Hobsbawm, dans L’Ère des empires, a bien montré comment l’invention du parti de masse avait parfaitement verrouillé le suffrage universel. Quant à l’emprise sur nous de la « fausse parole », ce n’est pas la dénonciation qui la fera taire, mais bien la prise de la parole par toutes et tous.