Sortie pipi du matin, changer l’eau, recharger les croquettes, promenade au parc après le bureau… Pour bon nombre d’êtres humains, être propriétaire d’un chien est une occupation à mi-temps. Dans une démarche radicalement opposée, les maîtres vivant dans la rue s’impliquent totalement dans leur quotidien avec leur compagnon à quatre pattes. Une vie à partager les galères de l’exclusion, certes, mais aussi à transmettre les savoir-faire de la zone aux autres habitants des marges, humains aussi bien que canins. Même si elle est difficilement reconnue comme telle, cette éducation est souvent une question de survie. read more…

Selle de ch’val

Chienne de vie

Nou3 : l’humain, le cyborg et les espèces compagnes

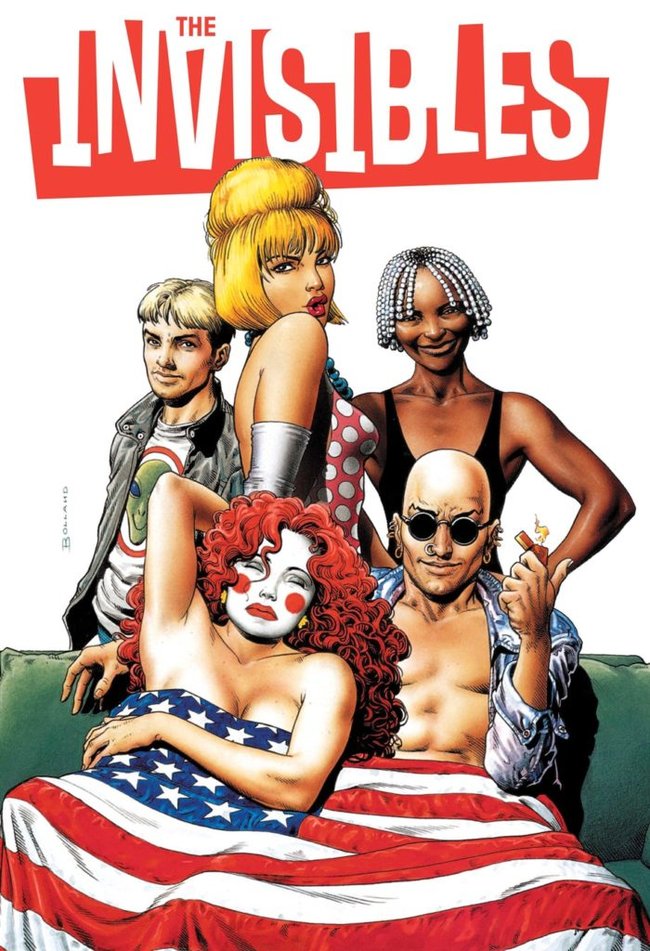

Et si Médor et Pupuce devenaient des armes de destruction massive ? C’est ce que le tandem écossais Morrison/Quitely a imaginé pour son one shot comic book : Nou3, pur shoot stroboscopique de gore à fourrure. Histoire de réaliser une bonne fois pour toute que la guerre « zéro mort » n’existe que dans l’imagination des responsables de com’ en kaki.

Cet article est issu du troisième numéro de Jef Klak, « Selle de ch’val », encore disponible en librairie.

Télécharger l’article en PDF.

Un dictateur en short et ses gardes du corps se font massacrer dans une somptueuse villa. Trois masses de métal surgissent de la maison juste avant son explosion, puis regagnent la remorque d’un camion garé devant. Dans le camion portant l’inscription « Animalerie », des hommes enlèvent leurs trois casques, découvrant un chien, un chat, et un lapin. Ce sont en fait des biorgs, animaux chirurgicalement et génétiquement modifiés par l’US Air Force pour piloter des armures de combats. « 3 », le lapin, libère des gaz létaux et pose des mines comme autant de petites crottes ; « 2 », le chat, est un combattant furtif des plus fatals, et « 1 », le chien, est un véritable petit tank. Après cet essai concluant sur le terrain, l’armée décide de passer à la phase suivante – « l’animal nouveau 4 » –, et ordonne l’euthanasie de ces prototypes. La scientifique qui les a éduqués désactive alors leurs entraves chimiques, et les trois biorgs s’évadent. Commence une traque sanglante où l’armée va se heurter à ces animaux-machines de guerre qu’elle a créés.

Ce n’est qu’un chien, ne vous attendez pas à des sonnets de Shakespeare.

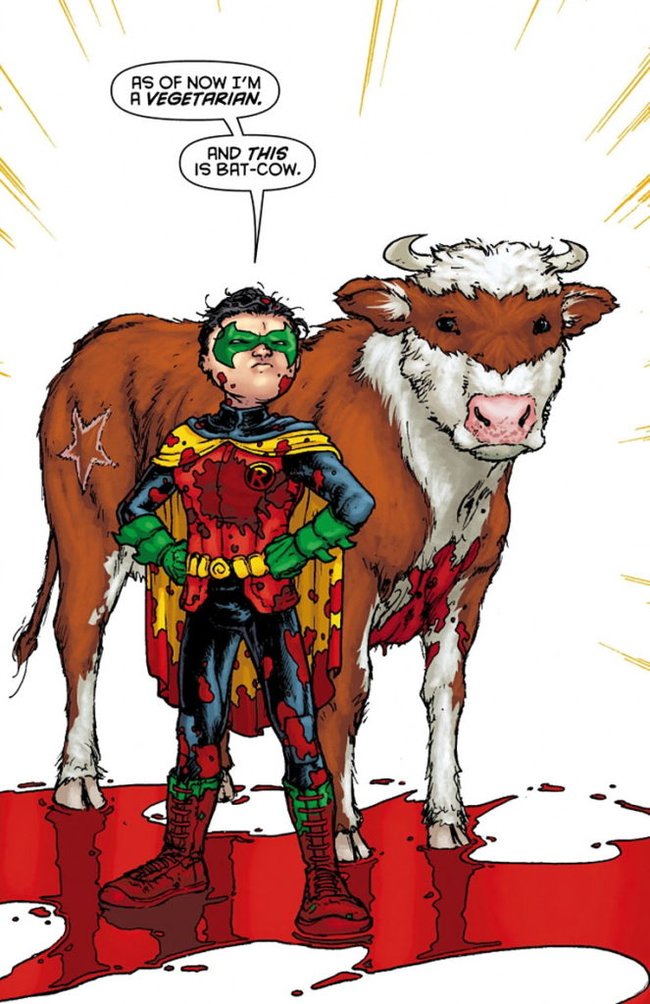

Les deux écossais Frank Quitely et Grant Morrison travaillent régulièrement ensemble – le premier assurant le dessin, le second le scénario –, leur association révélant le meilleur de chacun. Ce fut le cas lors de leur rencontre en 1996, pour les aventures surréalistes de Flex Mentallo – « l’Homme du Mystère du Muscle » qui tord la réalité en bandant ses muscles et a conscience d’être un personnage de fiction –, ainsi que pour leur reprise des NeW-X-MeN en 2001, et surtout pour Nou3 et All-Star Superman. Ce dernier, commencé en 2005, année de publication de Nou3, remporta d’ailleurs d’innombrables récompenses et un succès public assez exceptionnel pour une énième histoire du plus vieux des super-slips.

Frank Quitely, dont le pseudonyme est un anagramme de « quite frankly » (« en toute franchise »), est tout aussi à l’aise pour rendre dans le moindre détail des paysages réalistes, que dans la subtile exagération de certaines postures ou expressions faciales, telles les poses culturistes de Flex Mentallo avec son slip léopard et son torse difforme et velu, directement inspirées des réclames pour la méthode de développement musculaire du professeur Charles Atlas des vieux comics. Son trait méticuleux évoque parfois le regretté Moebius, par cette sorte de puissance douce, de mélancolie souriante, que dégagent certains de ses dessins. Ainsi de son Superman All-star tout en décontraction, rayonnant de force, qui s’inspire de la posture tranquille d’un fan déguisé en Kryptonnien, et tranche radicalement avec la tension ultra-virile que proposent l’écrasante majorité des représentations de ses contemporains. Le dessinateur écossais partage également avec l’auteur français des aventures muettes d’Arzach un goût pour les lèvres pulpeuses, mais surtout pour la narration sans paroles : certains épisodes de ses NeW-X-MeN, comme de longues séquences de Nou3, se déroulant quasiment sans texte.

Bon sang, il faut être taré pour apprendre à parler à une machine à tuer.

Nou3 est une œuvre d’une grande simplicité. Loin des scénarios complexes qui ont fait la réputation de Grant Morrison [voir encadré en fin de texte], son histoire, comme sa structure en trois chapitres – format plutôt rare dans les comics – sont minimales, et ses personnages simplifiés jusqu’au stéréotype. 1 le chien est indéfectiblement fidèle à l’humain et veut « rentrer maison » ; 2 le chat est caractériel et ne pense qu’à manger ; et 3 le lapin suit les autres sans dire grand-chose. Certes, leur « maîtresse » leur a appris des rudiments de langage humain, mais leur lexique SMS – « 1 sait 0 ! » – est rudimentaire, purement utilitaire, et à la limite du ridicule. Les animaux humains ne sont pas mieux traités : il y a le scientifique lâche et carriériste, son assistante empathique avec les animaux, que sa culpabilité pousse à trahir ses patrons, le sénateur aux dents longues et blanches, le général aussi stupide qu’impitoyable, les soldats chairs à canon muets, et le clochard au cœur pur.

Vous y voyez peut-être le triomphe de notre savoir-faire biotechnologique, moi, je ne vois que trois petites bêtes en colère…

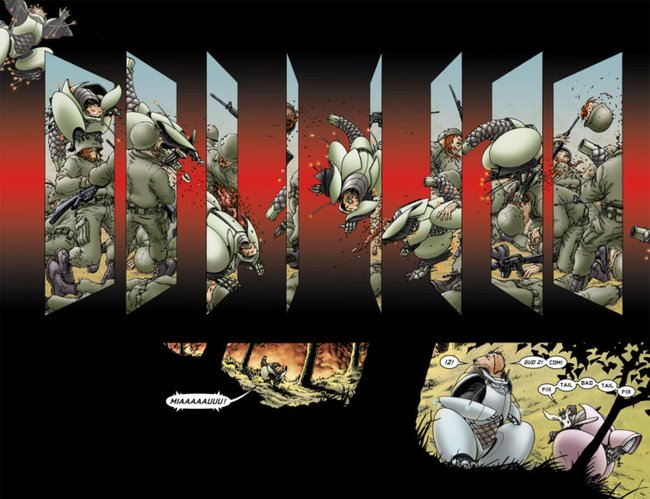

Grant Morrison et Frank Quitely ont tout misé sur le découpage et la mise en page : « La simplicité de cette histoire nous permettait de nous livrer à un découpage beaucoup plus expérimental, et c’est ainsi que Frank Quitely et moi-même avons envisagé la réalisation des planches avec en tête l’idée de suggérer une perception non humaine de l’espace 1 Les citations de Grant Morrison et Frank Quitely sont extraites des bonus de l’édition française publiée par Urban comics.. »

Morrison qualifie le résultat de « western manga ». La perception non humaine de l’espace et du temps se traduit par un découpage tout en dilatation, des actions de quelques secondes se déployant en de multiples cases – ce qui distingue en effet le manga des comics américains et surtout de la BD franco-belge, où les actions sont au contraire très contractées. Mais les expérimentations de Morrison et Quitely ne s’arrêtent pas à un tel découpage à la japonaise. Les compères veulent « aborder ces planches non pas comme un espace plat en deux dimensions sur lequel nous “collions” mécaniquement nos cases, mais comme un espace 3D dans lequel ces mêmes cases pourraient être “accrochées” ou “en rotation”, voire empilées les unes sur les autres ». Ils multiplient donc les tentatives formelles plus ou moins heureuses, comme dans cette scène inaugurale où la mort du dictateur est donnée à voir sur une double page selon le point de vue subjectif des multiples balles qui le transpercent. Scène qui a le mérite d’« effacer tous les doutes des lecteurs quant au degré de gore utilisé dans cette émouvante histoire d’animaux calinoux », mais qui est finalement assez vaine. D’autres séquences sont plus réussies, telle l’évasion des cobayes, quasi muette, qui s’étend sur six pages et cent huit cases, chacune ayant été dessinée individuellement, avant que lui soit attribué un code couleur correspondant à une des caméras de surveillance captant la scène.

Au final, ce ne sont pas tant les scènes d’action au découpage sophistiqué – et souvent peu lisible – qui font de ce comic book une réussite, mais son savant dosage entre gros plans détaillés et doubles pages aérées, son rythme tout en accélérations et ralentissements, son équilibre entre violence et empathie. Le western selon Grant Morrison et Frank Quitely ? « L’abondance viscérale et quasi chirurgicale de tripes et de boyaux distillés dans l’œuvre, s’explique Grant Morrison, […] sert à contrebalancer le sentimentalisme inévitable lorsqu’on évoque nos animaux à fourrure. » Mais c’est justement ce mélange contre nature – ou plutôt naturel, trop naturel – qui fait la force de cette œuvre aussi minimaliste que virtuose.

Maintenant qu’on maîtrise la technologie, je veux des animaux avec la gueule de l’emploi, vous savez comment sont les gens.

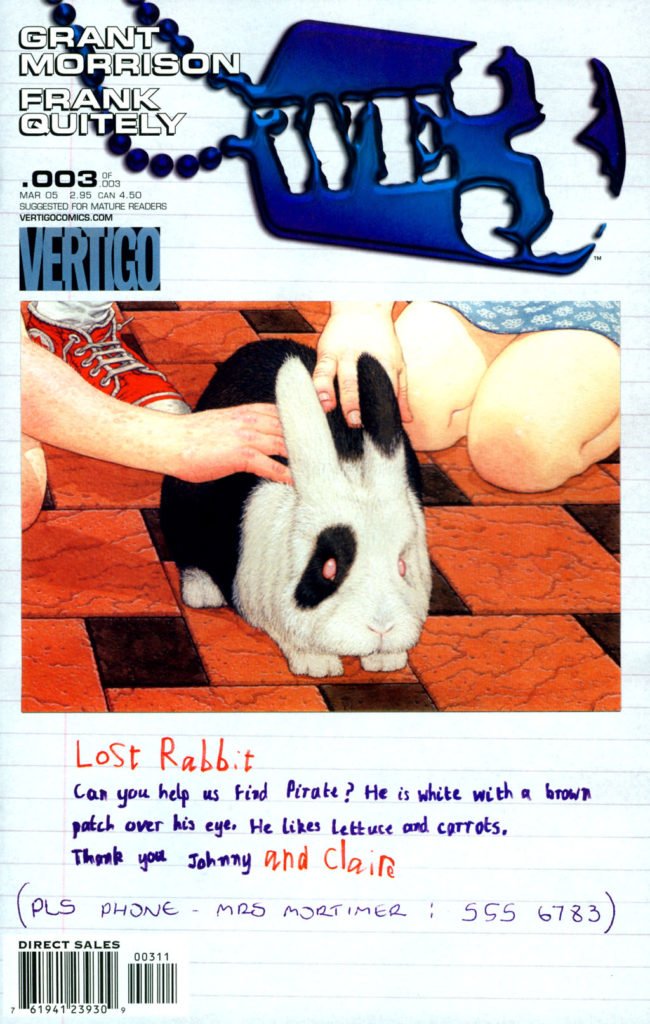

Krypto, le chien de Superman, est souvent très humanisé – il pense et parle comme un humain –, y compris dans la version cartoon de la série animée Krypto the super-dog. Dans All-star Superman au contraire, Frank Quitely le dessine avec les postures caractéristiques d’un golden retriever, à ceci près que cette variété kryptonienne rapporte, en volant, des arbres entiers et porte fièrement, accrochée à son collier, une cape rouge frappée du « S » familial du plus puissant des encapés. De même, les biorgs de Nou3 ne sont ni anthropomorphisés ni anonymisés sous leurs exosquelettes mécaniques, mais apparaissent dans toute leur singularité d’espèces domestiques : 1 est un beau bâtard marron croisé labrador, qui répondait au nom de Bandit ; 2 est une chatte tigrée rousse avec le museau et le bout de la queue blancs que ses maîtres appelaient Minette, et 3 est un lapin blanc avec une tache sur l’œil auparavant prénommé Pirate.

Les trois animaux-machines de guerre ont chacun leur histoire, que le tandem écossais convoque en utilisant comme couverture de chacun des trois épisodes un avis de recherche collé dans les rues par leurs jeunes maîtres suite à leur disparition. L’écriture enfantine et les photos des gentilles bêtes dans leur foyer renforcent l’empathie qu’on peut avoir pour ces cobayes en cavale. Morrison et Quitely s’appuient, consciemment ou non, sur un phénomène connu en biologie du développement sous le nom de néoténie – littéralement « rétention de jeunesse » : la conservation de caractéristiques juvéniles chez les adultes d’une espèce. Ce phénomène se retrouve essentiellement chez les insectes, les amphibiens – remarquablement chez l’axolotl, qui peut procréer tout en restant une larve toute sa vie – et chez les animaux domestiques. Ainsi les chiens aboient et les chats ronronnent toute leur vie d’adulte, quand leurs cousins loups et chats sauvages ne le font qu’enfant. L’adulte humain serait de la même manière « un fœtus de primate parvenu à maturité sexuelle » [2. Louis Bolk, anatomiste et biologiste néerlandais du début du XXe siècle, connu pour sa « théorie de la fœtalisation » selon laquelle l’humain serait un être vivant au développement progressivement ralenti, théorie réhabilitée et réinterprétée par le paléontologue Stephen Jay Gould dans les années 1970.]. Selon les évolutionnistes, ces traits juvéniles auraient une fonction de séduction, aussi bien à l’intérieur d’une même espèce qu’entre espèces différentes, ce qui expliquerait la tendresse éprouvée pour les animaux domestiques. L’industrie du spectacle utilise d’ailleurs très bien cette attractivité, comme le montre clairement l’évolution du personnage de Mickey au cours du temps : souris adulte à ses débuts, elle devient de plus en plus enfantine, donc attractive [3. Voir le chapitre « Hommage biologique à Mickey » dans Le Pouce du Panda de Stephen Jay Gould (Le Seuil). Beaucoup d’objets techniques suivent d’ailleurs la même évolution néoténique que Mickey, tels les voitures ou les ordinateurs Mac, aux formes de plus en plus arrondies.].

La sympathie éprouvée pour les trois fugitifs s’appuie donc sur leurs museaux juvéniles, mais également sur leur solidarité et leur amitié interspécifique qui répondent à l’individualisme des humains et du projet censé les remplacer : « l’animal nouveau 4 », un mastiff augmenté et radioguidé – opposition individu/collectif qui fit les beaux jours des comics mettant en scène des équipes de super-slips, et particulièrement des X-Men.

D’ici novembre, Dan Washington posera son cul gominé dans le Bureau ovale. Il veut produire en masse les biorgs et mettre fin à la guerre conventionnelle.

Selon les militaires, gouvernants et responsables de recherche, le projet « Nou3 » n’avait d’autre objectif que de sauver des vies humaines sur le champ de bataille. Et c’est bien cette hypocrisie d’une guerre « zéro mort » que mettent en pièce Morrison et Quitely, rappelant avec force hémoglobine que, même menée par des animaux militarisés, la guerre tue, et tuera.

Nou3 ne prétend pas offrir un point de vue original sur l’humain et les autres animaux – il ne s’agit nullement d’un manifeste cyborg ou en faveur des espèces compagnes. Plutôt un brûlot antimilitariste en forme de mélodrame gore et animalier, où empathie naturelle pour les compagnons à quatre pattes et fantasme de sauvagerie et d’instrumentalisation guerrière s’entrechoquent dialectiquement. Bons démiurges, Grant Morrison et Frank Quitely ont cependant l’attention de réserver aux évadés survivants sinon un happy end, du moins une seconde chance. L’humain qui leur offre ce nouveau départ est d’ailleurs un de ces personnages en marge qu’affectionne Morrison depuis toujours : un SDF, croisé au pire de la traque, qui se révèle d’un grand bon sens face aux questions de l’armée à la poursuite des fugitifs :

Avez-vous vu quelque chose ? Il y a une grosse récompense. De l’argent, vous sauriez quoi en faire, non ? Quelqu’un comme vous. – Ouais ouais. C’est clair. Mais nan. J’ai rien vu, bande d’enculés de fascistes.

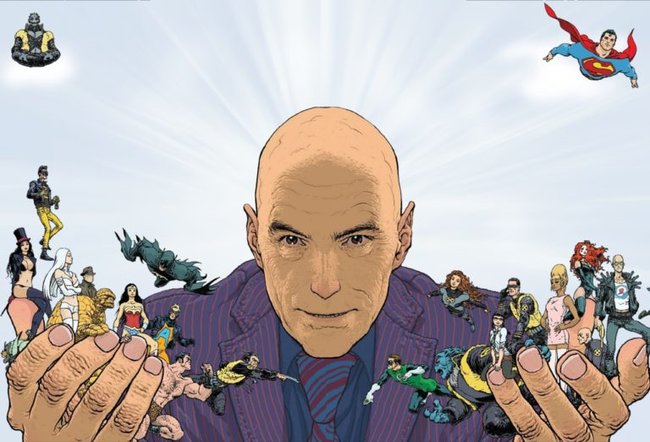

GRANT MORRISON, LE NON-SENS DU MERVEILLEUX

L’écossais Grant Morrison travaille pour l’industrie américaine du comics depuis trente ans, où il publie aussi bien des projets originaux que des réhabilitations de personnages oubliés ou des redéfinitions de poids lourds. Il est depuis la fin des années 2000 l’un des principaux scénaristes de la firme DC Comics, dont il supervise les événements et les personnages les plus importants. Il a ainsi revisité de fond en comble la biographie de Batman de 2006 à 2011, restaurant la loufoquerie de ses débuts et rompant complètement avec la version « réaliste » et réactionnaire du Vigilant en noir qui s’était imposée depuis les versions de Frank Miller dans les années 1980. À partir de 2011, il a même pu enfin réaliser un projet que son employeur principal lui avait jusqu’ici refusé : réinventer les débuts de Superman, à qui il fait quitter son slip et ses collants pour un jean et un T-shirt frappé de son logo familial [4. Voir l’article « Super-slips VS Bat-masques. Vérité et Justice VS Terreur et Sécurité », dans Jef Klak no2, « Bout d’ficelle », 2015.].

Sa première contribution aux comics américains s’intéresse déjà aux relations entre les hommes et les animaux. En 1988, DC Comics [5. DC Comics avait alors accepté deux propositions de l’écossais : la relance d’Animal man, ainsi qu’une histoire du Chevalier noir enfermé à l’Asile d’Arkham avec ses ennemis les plus fous. Cette aventure de Batman de l’autre côté du miroir deviendra l’un des « romans graphiques » les plus réédités : Arkham Asylum: A Serious House on Serious Earth, magnifiquement peint par l’Anglais Dave MC Kean.] avait en effet accepté de lui confier la reprise d’un personnage mineur créé en 1965 : Animal man. Grant Morrison se targuait d’être le seul à ne pas avoir oublié ce personnage capable de capter les capacités des animaux proches de lui : le pouvoir de régénération d’un ver de terre, la faculté de voler d’un oiseau, la possibilité de se dupliquer comme une bactérie… Morrison en fait un père de famille au chômage et militant végétarien, évoluant dans des enquêtes sur l’industrie agro-alimentaire et les laboratoires pharmaceutiques expérimentant sur les animaux [6. Grant Morrison devient alors lui-même végétarien, et le restera.]. Le scénariste écossais est alors très critique envers la vague grim & gritty [7. Cette vague « dure et sombre » creuse artificiellement l’approche déconstructive et réaliste ouverte par Alan Moore et Frank Miller en plongeant d’improbables hommes-plantes ou hommes-chauve-souris dans la réalité sordide des années 1980, notamment avec les séries Swamp Thing et The Watchmen pour le premier, et The Dark knights returns et Batman : Année Un pour le second.], ce virage violent et à la noirceur forcée que prennent nombre de comics de l’époque. Grant Morrison préfère plonger Animal man dans des aventures de plus en plus farfelues. Celui-ci rencontre ainsi en plein désert des Rocheuses un homme-loup condamné par un mystérieux « Dieu Tyran » à mourir et renaître sans fin – protagoniste qui n’est autre que Vil Coyote, le souffre-douleur de Bip-Bip, le Roadrunner des cartoons de Chuck Jones.

Lors d’un rituel chamanique, Animal man prend conscience de son statut de personnage de fiction, et casse le « quatrième mur » en s’adressant directement au lecteur : « Je vous vois ». Après une virée dans les Limbes, qui abritent d’autres héros oubliés, il débouche à Northampton et rencontre celui qui est à l’origine de ses récents déboires – notamment le massacre de sa femme et ses enfants : non pas un super-vilain, mais son créateur, Grant Morrison lui-même. Dans un long dialogue avec son personnage, celui-ci en profite pour critiquer son travail sur le début de la série : mal écrit, trop réaliste, trop militant, trop moralisateur, et reposant sur la celle trop facile du problème écologique du moment. Pour le dernier épisode qu’il écrit, Morrison offre donc à sa créature un happy end en ressuscitant sa famille, à l’encontre du « réalisme » le plus élémentaire.

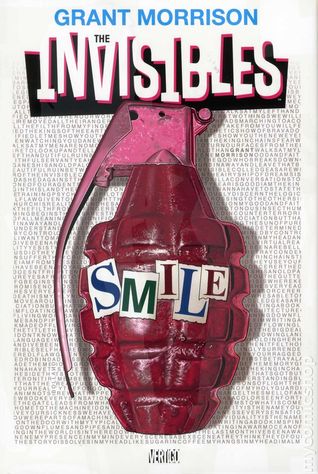

Grant Morrison poursuit ses expérimentations narratives et méta-textuelles dans les séries DC qui suivent, particulièrement Doom Patrol – qui revisite une autre série des années 1960 et qu’il écrit sous l’influence de psychotropes et à l’aide des techniques d’écriture automatique des surréalistes – et sa délirante série originale, Les Invisibles, au projet des plus modestes : « C’est la BD que j’ai voulu écrire toute ma vie, une BD sur tout : l’action, la philosophie, la paranoïa, le sexe, la magie, la biographie, les voyages, les drogues, les religions, les ovnis… Et quand nous atteindrons la conclusion, je vous promets de révéler qui règne sur le monde, pourquoi nos vies sont ainsi, et ce qui nous arrive quand nous mourrons. »

Au début des années 2000, il fait un passage remarqué chez Marvel notamment sur la série NeW-X-MeN, où il explore les implications politiques, médiatiques et générationnelles du « phénomène mutant » [8. La particularité des X-Men et autres mutants est que leurs pouvoirs leur viennent d’une mutation génétique.]. Mais Grant Morrison ne tarde pas à revenir à son écurie originelle, pour ne plus la quitter. DC lui laisse alors le champ libre pour écrire l’ambitieuse méga-série Seven Soldiers of Victory qui remet à jour des héros oubliés [9. Cette fois, Grant Morrison exhume des limbes du catalogue DC sept outsiders : Mister Miracle, Guardian, Klarion, Bulleteer, le Monstre de Frankenstein, Zatanna et Shining Knight. La méga-série consiste en sept mini-séries – et autant de dessinateurs – de quatre épisodes chacune, reliées par une introduction et un épilogue, soit trente numéros en tout.], ainsi qu’All-Star Superman, maxi-série qui ne revisite ou ne relance pas Superman, mais réalise une nouvelle synthèse du mythe aussi bien pour les lecteurs novices que confirmés. C’est à cette époque qu’il publie également chez DC trois mini-séries : Vimanarama, hybridant mythes hindous pakistanais et super-dieux à la Jack Kirby, en réaction à la vague raciste post-11- Septembre ; Seaguy, épopée picaresque d’un super-héros en combinaison de plongée dans un monde post-utopique qui n’a plus besoin de lui, et We3, qu’Urban comics traduira Nou3 lorsqu’il aura la bonne idée de le rééditer en 2012.

K9S, THE ROBOCOP-DOGS

En octobre 2015, Argo, chien policier au Texas, eut droit sur son lit d’euthanasie à un dernier appel radio de la police locale – rituel normalement réservé aux officiers disparus. Une vidéo de la scène circula sur les réseaux sociaux et devint rapidement virale, le bureau du shérif se retrouvant inondé de donations et d’odes poétiques au héros défunt. Argo était l’un des milliers de chiens qui travaillent pour l’armée ou la police américaine, que leurs collègues nomment « K9s » – abréviation phonétique de « canine [unit]s ». Sélectionnés, entraînés et importés d’Europe par des éleveurs spécialisés, ces chiens sont dressés pour mordre et déchirer des membres humains, ainsi que pour détecter des drogues ou des explosifs. Ils sont désormais aussi équipés de toutes sortes de technologies protectrices valant plusieurs milliers de dollars : dents en titanes, gilets pare-balles, caméras mobiles spécialement conçues pour des chiens.

Les bavures meurtrières et autres dégâts collatéraux commis par ces chiens de guerre sont légion, mais la sympathie du public leur reste acquise, comme l’a encore montré l’émoi collectif suite à la mort de Diesel, chien d’assaut du Raid tué lors de l’opération spectaculaire de la police à Saint-Denis en novembre 2015 (sans doute sous les balles de ses « collègues » humains). Cette popularité est en tous cas instrumentalisée par la police et l’armée pour adoucir leur image, les mascottes canines servant souvent d’outil de communication lors de rencontres publiques, voire des visites d’écoles. Grant Morrison et Frank Quitely ne sont pas les seuls à profiter du potentiel empathique des espèces compagnes…

Notes

| ↩1 | Les citations de Grant Morrison et Frank Quitely sont extraites des bonus de l’édition française publiée par Urban comics. |

« Faire du cinéma comme on occupe des zones à défendre »

ZAD, rituel, micropolitique et cinéma : entretien avec les Scotcheuses

Dans l’histoire du cinéma, y compris celle du cinéma militant, on trouve peu de films réalisés collectivement, c’est-à-dire des productions où chacun prend part à la réalisation, de manière horizontale et non hiérarchique. En France, il y a les exemples célèbres des différents groupes de la fin des années 1960 et des années 1970, groupes Medvedkine 1 Les groupes Medvedkine, actifs entre 1967 et 1974, ont regroupé des ouvriers de l’usine Rhodia de Besançon et de celle de Peugeot à Sochaux pour faire des films en collaboration avec des … Continue reading ou Dziga Vertov [2. Le groupe Dziga Vertov, autour de Jean-Luc Godard et Jean-Pierre Gorin, a produit une série de longs-métrages marxistes-léninistes entre 1968 et 1972. ] en tête. À la même période, on peut aussi citer Cinema Action au Royaume-Uni, le Kasseler Filmkollektiv en RFA, des collectifs participant au mouvement des Newsreels aux États-Unis, d’autres en Amérique du Sud. Sans oublier les collectifs féminins comme le Collettivo Femminista di Cinema di Roma, London Women’s Film Group, le Frauenfilmteam de Berlin, et en France, autour de Carole Roussopoulos, Delphine Seyrig et Ioana Wieder [3. Voir par exemple la rétrospective « United we stand, divided we fall » au festival Doclisboa en 2012 (doclisboa.org) et celle toute récente des films distribués par la Hamburger Filmmacher Cooperative au cinéma Kino im Sprengel de Hanovre (kino-im-sprengel.de). Voir également les sites du Centre Audiovisuel Simone de Beauvoir et de l’association Carole Roussopoulos.]… Aujourd’hui, les exemples de créations collectives dans le champ du cinéma se font plus rares. C’est pourtant le choix fait par les Scotcheuses, un groupe mouvant, fabriquant des films en Super 8, formé en 2013, et qui a déjà finalisé quatre films. Les trois premiers ont été fabriqués dans des temps très courts, tournés, développés et montés sur le lieu même du tournage et montrés sous une forme performative avec un accompagnement sonore en direct. No Ouestern, leur dernière production, a été réalisé en un an sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, avec un temps d’écriture préalable, pour aboutir à une forme fixée, accompagné d’un son synchronisé à la projection.

Cet entretien est issu du troisième numéro de la revue papier Jef Klak, « Selle de ch’val », toujours disponible en librairie ou par abonnement.

++ Bonus son et vidéo en fin de texte ++

⋅ Anomalies, un ciné-tract contre le puçage des animaux

⋅ Une carte postale contre le projet d’enfouissement de Bure

Télécharger l’article en PDF.

Pour commencer, est-ce que vous pourriez donner la généalogie et décrire l’évolution de la méthode des Scotcheuses jusqu’à la bascule que représente cette dernière expérience de No Ouestern ?

Benoît : Le premier film, qui s’appelait Le Bal des absent.es, nous l’avons fait pendant une « fête des morts » dans les Landes. C’était une invitation à se retrouver autour de spectacles, de concerts, de films, à prendre un temps collectif pour échanger autour de la mort – après s’être dit qu’on était souvent assez seuls par rapport à cette question. L’idée de faire un film pendant la fête et de le projeter, c’était pour certaines des Scotcheuses inventer comme une forme de rituel qui permettait de se retrouver le dernier soir autour de ce qu’on venait de vivre, pour rassembler quelque chose. L’idée s’était déjà installée de faire des films ensemble et de témoigner des façons dont on vit, qu’on pourrait appeler « autonomes » au sens large : des manières collectives, où l’on essaie de réinterroger les questions de savoir, de hiérarchie, d’autorité, d’échange, de partage. Comme il y a peu de films qui parlent de ça, l’objectif était d’en témoigner en procédant de la même façon qu’on fait tout le reste, c’est-à-dire en s’organisant collectivement de manière horizontale.

Lionel : À l’issue de la projection, un copain nous a tout de suite proposé de reproduire l’expérience lors d’une fête organisée tous les ans par des éleveurs sur un causse du Tarn. Beaucoup parmi nous avaient envie de s’attaquer à la question de la fiction, en Super 8, et d’expérimenter ça en faisant un film collectif, c’est-à-dire où tout se décide avec tout le monde. Ceux qui organisaient cette fête étaient engagés dans une lutte : l’Union européenne et les gros syndicats agricoles cherchent à imposer aux éleveurs le puçage électronique des brebis [4. Depuis 2005, l’Union européenne a initié une réforme de l’identification des moutons et des chèvres. En France, tous les ovins et caprins sont désormais obligés d’être pucés électroniquement depuis juillet 2014. La puce implantée dans l’oreille des animaux permettrait une gestion informatisée des troupeaux et limiterait les risques sanitaires.], avec chantage aux subventions et compagnie. De nombreux petits éleveurs dans cette région refusaient ce puçage. Des gens solidaires venaient assister aux contrôles des institutions vétérinaires pour expliquer leur refus et à quel point cette surveillance était invasive et agressive.

Cette action ressemble à celles menées par les collectifs de chômeurs et précaires, qui font des accompagnements collectifs dans les Pôle Emploi ou lors de contrôles à domicile de la CAF. Avec ceux qui avaient participé à ces actions, on a élaboré un scénario de fiction qu’on a tourné pendant cette fête. On a aussi récupéré un reportage vidéo filmé au moment de ces actions et, plus tard, une émission radio où des éleveurs témoignaient de leurs pratiques et de leurs luttes. Avec de la musique jouée en direct lors de la fête et réenregistrée ensuite, le montage de l’ensemble a donné un petit film assez simple qui mélange à la fois le vrai contrôle et sa version fictive et burlesque.

Laurence : Sur les films suivants, il y avait une envie à la fois de s’inscrire dans une durée plus longue, d’élargir le groupe des Scotcheuses et, pour quelques-unes d’entre nous, d’aller à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, tout en réfléchissant à ne pas « arriver, filmer puis repartir en étant contentes d’être venues ». On s’est associées avec un atelier du Transfo [5. Un squat ouvert en 2012 à Bagnolet, en Seine-Saint-Denis, expulsé en 2014.] qui était issu du collectif de soutien de Notre-Dame-des-Landes et qui avait construit une cabane sur la ZAD. À partir de là, il y a eu l’envie d’une première phase d’ateliers communs où serait mise en jeu la circulation des savoirs pour la prise de vue avec la caméra, le développement des Super 8 et le montage.

Pour aller à la rencontre des gens sur place, nous sommes allées à la Châtaigne, un espace qui a pour vocation l’accueil des collectifs, mais qui, à ce moment-là, était au point mort par rapport à la dynamique de la ZAD. Pour que le lieu puisse être praticable, nous avons d’abord prévu une semaine de chantier de « réhabilitation ». La semaine d’ateliers qui a suivi a été très vivante : « On a quatre jours, on va faire tourner la caméra ! » Plein d’idées ont fusé sur le papier, qu’on n’a pas voulu hiérarchiser pour rester dans la spontanéité et l’envie de faire. Ensuite, dans un autre lieu de la ZAD, la Wardine, un labo a été aménagé pour qu’on puisse développer les films sur place.

À l’issue de cette semaine, on a finalement projeté le tout. Ce qui était assez chouette par rapport à ce lieu, c’est que beaucoup de personnes de la ZAD qui n’avaient pas forcément participé aux ateliers ont remis les pieds à la Châtaigne. À la tombée de la nuit, l’ambiance était très festive, au-delà d’une simple projection. On a cette énergie-là, et le désir d’étendre la fonction d’accueil de la projection, avec une bouffe collective et une attention particulière pour aménager l’endroit. Nous avions disposé dans l’espace les masques utilisés pour le film, qui avaient été réalisés à l’occasion d’une grande manif de soutien à Notre-Dame-des-Landes le 22 février 2014 à Nantes. On les avait disposés comme des espèces de totems. Cet ensemble de petites attentions à ce qui va se jouer pour une représentation a donné naissance à Sème ton western. Tout en se disant que ce n’était qu’une première étape vers un film plus conséquent, avec un processus collectif d’écriture en plusieurs phases, qui allait prendre plus de temps et appeler d’autres enjeux que cette spontanéité et cette urgence qui sont notre marque de fabrique.

Lionel : Contrairement aux expériences précédentes, qui étaient plutôt de l’ordre de la performance, puisqu’on accompagnait en direct la projection, il y avait l’envie de prendre le temps de fabriquer un film autonome, c’est-à-dire qui puisse être diffusé en tant que tel, avec sa bande-son associée. Pour les autres films, on avait bien fini par faire des DVD, d’autant qu’avec le Super 8, le film s’altère peu à peu au gré des projections, mais comme la forme avait été produite pour être montrée avec un accompagnement musical, la version DVD était beaucoup moins forte que le live.

Était-ce à cause d’une frustration par rapport à la période précédente, ou bien simplement la volonté d’engager une autre forme d’expérience ? Maintenant que vous avez fait les deux, est-ce que vous envisageriez de revenir à la forme « performance » pour un futur projet ou bien vous pensez que c’est un passage plus définitif ?

Lionel : Ça venait de l’envie de faire aussi autre chose, même si ça a donné lieu à pas mal de discussions.

Benoît : Je pense qu’il n’y a pas une seule réponse à cette question, chacun peut avoir la sienne. Ce qu’on tente de faire, c’est de mettre en place une méthode et une forme, de construire un film ou un ciné-concert sans qu’il y ait de décision au départ : c’est un processus où l’on conçoit le film en le fabriquant. Nous débattons aussi de la question du temps, avec l’idée que la contrainte peut aider. Même pour No Ouestern, en l’espace d’un an, il y a eu deux sessions d’écriture de dix jours, une session de tournage de quinze jours, et deux sessions de montage de dix jours, ce qui est plutôt court pour un film fait à vingt personnes et qui dure vingt-cinq minutes…

Jean : Mis bout à bout, ça fait un mois et cinq jours !

Laurence : Cela dit, le temps de digestion est à chaque fois important. Comme ça se passait à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, où certaines d’entre nous n’étaient jamais venues, il fallait construire des liens sur place, ce qui n’est pas quelque chose qu’on peut prendre à la légère. Venir une première fois, puis une seconde, etc., a permis que le film s’intègre dans la logique du lieu. Ça n’aurait pas du tout été pareil si on était parties là-bas un été pour faire le film en un mois.

L’écriture a été pensée de façon suffisamment large, comme un canevas, pour intégrer à chaque fois l’obligation du présent, avec une façon de s’organiser qui permettait d’intégrer des gens qui n’avaient pas participé à toutes les étapes. Les conséquences de cette réécriture permanente ont pu être un peu douloureuses, parce qu’il a fallu que chacun puisse trouver sa place à chaque étape, mais globalement ça a fonctionné. Le collectif a pu rester ouvert ou fluctuant, avec certaines personnes qui assuraient la continuité.

Vous avez parlé de rituel, et je pense que c’est quelque chose de central dans le travail des Scotcheuses – dans la fabrication et au moment de la projection, comme vous l’avez souligné. Qui dit rituel, dit croyance, et je voulais vous interroger sur le choix de travailler avec le Super 8, avec le support film.

Marc : Il y a la question de la rareté du matériau, qui rend tout geste de tournage important et qui impose une réflexion en amont. Nous sommes très nombreuses à prendre les décisions, et ce temps préalable au déclenchement de la caméra nous permet de penser ensemble et de nous mettre d’accord. Si on n’est pas d’accord, on ne le fait pas, parce qu’on ne va pas déclencher des tournages sans avoir une envie commune. Par ailleurs, le temps de montage s’en trouve raccourci parce qu’on a peu de rushes. C’est vrai à la fois sur le dernier film, qui a été écrit d’un bout à l’autre avec un découpage précis, et sur les autres qui ont été montés sans structure préétablie comme Sème ton western, qui était comme un grand puzzle assemblé à l’intuition. Ce sont des outils finalement assez simples, qui permettent de transmettre un savoir technique par rapport à l’image et au son : c’est une bonne manière d’apprendre à faire un film. Enfin, bien sûr, il y a une question esthétique… Filmer en Super 8 permet de s’échapper du réel, et on peut plus facilement créer un monde à part entière.

Jean : C’est comme si on défendait une zone en faisant ce type de cinéma. C’est en lien avec tout un mouvement, avec toute une croyance, comme tu disais. Mais la croyance en un collectif sans hiérarchie contient sa part de fantasme, et à un moment ou l’autre, des rapports de force apparaissent et sont toujours très difficiles à résoudre. On croit au possible, et on se retrouve confronté à un réel qui est autre, un réel où il y a toujours des hommes, avec leurs problèmes de subjectivité, de représentation de ce qu’ils sont.

Laurence : Il y a des femmes aussi !

Jean : Je voulais dire des êtres…

Laurence : Je déconne…

Benoît : On est aussi extrêmement attachées à projeter en Super 8. C’est tout le processus de la prise de vue jusqu’à la projection qu’on essaie de tenir. Je ne sais pas si on peut parler de rituel, mais c’est sûr qu’on accorde beaucoup d’importance au moment où l’on donne à voir le film, quelque chose qui se pense et où l’accueil est important. À cet endroit, ce n’est pas la même chose de projeter en Super 8 ou en vidéo. Est-ce que cela tient à un rapport sensible avec l’image qui est projetée ? À l’objet projecteur qui trône au milieu, avec sa singularité ? Déjà, le fait de devoir monter les pellicules au Scotch – c’est pour ça qu’on s’appelle les Scotcheuses –, c’est un autre rapport au montage. L’approche est beaucoup plus intuitive que devant un logiciel de montage ; cela permet de se saisir très vite de ce qu’est le montage sans passer par tout un apprentissage technique rébarbatif. Cela fabrique du commun, peut-être plus facilement qu’avec la vidéo numérique : il est plus facile de se retrouver autour d’images qu’on vient de développer et qui sèchent sur un fil à linge que devant des piles de disques durs. Et à la fin, il y a une plus grande évidence à se dire : « On a fait ça toutes ensemble ».

Peut-être parce qu’il y a un objet…

Benoît : Un objet palpable, visible, avec lequel on a un rapport…

Laurence : Charnel !

Jean : Quand j’étais plus jeune, je faisais de la musique électro-acoustique avec de la bande magnétique. Lorsque les bandes magnétiques ont disparu, ça a rompu quelque chose et je n’ai jamais pu m’y remettre.

Lionel : À cette question du Super 8, il y a aussi une réponse pragmatique : on pouvait le faire parce que certaines bossaient avec un lieu, L’Abominable [6. Laboratoire cinématographique partagé situé à La Courneuve. www.l-abominable.org], qui est organisé autour des formats argentiques. Nous voulions sortir cette technique-là d’une structure un peu lourde, trouver des formes plus légères pour pouvoir le faire dehors, mais c’est l’accès aux matérialités du L’Abo qui l’a rendu possible. Pour moi, la croyance intervenait plutôt dans la possibilité du collectif, et le choix du Super 8 dans la volonté de casser un certain rapport aux images : contrairement aux expériences d’il y a trente ans, aujourd’hui, tout le monde a déjà un petit peu filmé, et le choix du Super 8 permet de remettre un peu d’étrangeté. Grâce à cette technique un peu étrange, on apporte de l’égalité, parce que même celles d’entre nous qui ont déjà une pratique du cinéma doivent faire face à quelque chose de nouveau.

Est-ce que vous pourriez développer un peu la question de la circulation des connaissances, et du déminage des effets d’autorité que les connaissances techniques procurent ? C’est assez impressionnant de voir comment, chez les Scotcheuses, il y a la fabrication du film, mais aussi de tout un ensemble de choses en parallèle, comme de multiples ateliers où des groupes s’affairent : faire la cuisine pour vingt personnes, répéter la musique, faire une affiche, fabriquer des livrets pour accompagner le DVD, etc. Ce n’est évidemment pas sans rappeler un espace militant où, à l’occasion d’un mouvement, ce type de composition peut-être très fort. Mais quelles sont les parts de réalité et de fantasme dans la circulation et le partage des connaissances ?

Stéphanie : Comment déjouer le fait que, dans les moments d’urgence, ce soient les personnes qui ont le savoir qui prennent la main ? Quand il faut installer la projection, comment éviter qu’invariablement ce soient celles qui savent faire le câblage qui s’y collent, que celles qui savent manipuler le projecteur projettent et que celles qui savent couper les gâteaux coupent les gâteaux ? C’est ce qu’on tente de bouger, même si parfois on se fait rattraper. Nos rapports au savoir évoluent, on se transmet des pratiques, c’est sans cesse en mouvement. D’ailleurs, d’ici peu on va se retrouver pendant une semaine, sans rien d’autre de prévu que faire à manger et manger, toutes ensemble. Pour prendre le temps, justement.

La question a-t-elle été différente pour les trois premiers films que pour No Ouestern ? Ce n’était pas la même temporalité, pas la même énergie, pas la même volonté de fabriquer un objet aussi « fini »…

Lionel : Oui, mais par exemple, dès le deuxième film, Anomalies, il y avait une séquence d’animation. Cela venait du fait que certaines tripaient sur l’animation, mais aussi que ça permettait de faire quelque chose d’autre. Sur le montage de No Ouestern, nous étions vraiment très nombreuses, et nous n’aurions pas toutes pu être, huit heures par jour, autour de l’ordinateur. La fabrique du livret qui accompagne le DVD s’est faite en parallèle, ce qui permettait à chacune de trouver sa place sans être contrainte de glander pendant que d’autres travaillaient. Une place trouvée en fonction de ses affinités, de ses envies de faire, y compris de ses névroses. Qu’il y ait plusieurs ateliers en même temps, ça peut aussi parfois servir de zone de fuite…

Jean : Ça a pu se passer avec la musique dans certains cas. À un moment, on s’est retrouvées à seulement deux pour faire la musique au fond d’un jardin, coincées là-dedans, sans trouver la possibilité de le développer avec d’autres. C’était difficile. Dans la musique aussi, il y a tout un savoir, qui vient d’une pratique. Après, il y a ceux qui disent savoir et qui deviennent des professeurs, et inversement ceux qui sont toujours en quête de savoir. Du coup, le rapport est difficile dans la restitution, et cela tombait parfois dans des rapports un peu névrotiques.

Laurence : Si on est conscient de son savoir et qu’on ne le manipule pas à des fins de domination, il y a quelque chose d’autre qui se joue dans cette restitution – même si des fois, il y a ce que vous appelez des névroses. Nous sommes toutes des puissances désirantes qui formons un collectif ; on a fait un film à vingt, et on pourrait faire vingt films, mais on a décidé d’en faire un ensemble. Et parfois, ça bascule parce qu’il y a des affects narcissiques qui ne lâchent pas, ou des enjeux interpersonnels qui viennent se mêler à tout ça : c’est là qu’il peut y avoir une fragilisation du collectif. Ou alors, il arrive que des rapports de domination qu’on ne voudrait pas voir apparaître interviennent, mais je ne crois pas que ce soit exclusivement lié à la détention d’un savoir.

Il y a aussi le rapport à l’ego, à l’humilité, à cette créativité que chacune a, et qui nous rend complémentaires. Parce que si certaines savent faire du cinéma, d’autres savent faire du théâtre ou autre chose. Même aujourd’hui où l’on est en train de faire des livrets, ça joue, parce qu’on fait tout à la main, et que faire des pochoirs aussi, ça s’apprend. Si le collectif n’est pas attentif, il peut broyer celles et ceux qui le composent. Les individus y restent des individus s’ils ne jouent pas le jeu du « Et si je laissais les autres faire, même si ce n’est pas mon idée ? Tiens, essayons ». Ça n’a pas toujours été le cas, et ce serait un vœu pieux de dire que, demain, on aura toutes une véritable humilité et une vraie écoute…

Est-ce que vous trouvez tout de même les moyens de déjouer ces choses-là ?

Jean : Quelque part, on a réussi à les déjouer, puisque les films existent ! Après, pour chacun dans son château d’ego, il y a des défaites. Il y a des affrontements, des souffrances, c’est pas le monde des Bisounours, mais ce qui nous importe, c’est que « l’outil Scotcheuses » se développe. Ce n’est pas une idéologie, peut-être même pas tant une croyance, c’est avant tout un outil qui est en train de s’affiner. On commence à se connaître et à connaître nos défauts par rapport au savoir. Notre rapport au savoir est un rapport de désir, ce qui est normal, mais l’un peut instrumentaliser l’autre : on veut avoir le savoir pour pouvoir faire advenir son désir.

Benoît : Il y a aussi la tension entre l’ambition et les attentes qu’on peut mettre dans les choses qu’on fait et l’attention au processus qu’on vit ensemble. Il peut y avoir des conflits autour de ça, qui peuvent se loger aussi bien sur la bouffe que sur le film ou la musique. Ce ne sont pas que des histoires de savoir ou d’ego, ça peut être aussi des formes d’ambition ou d’exigence, ou la peur de ne pas être à la hauteur, qui fait qu’on ne fait plus attention aux autres. Comment on s’en sort ? Quand il y a des crises, on se réunit, et c’est par la parole que ça passe, puis on se remet au travail… C’est tellement des histoires d’enjeux imbriqués les uns dans les autres qu’il n’y a pas de méthode miracle. Comme dans tous les espaces collectifs, c’est une attention à avoir, en ayant pour la plupart eu l’occasion de déminer les rapports de domination, le tout combiné à une pensée féministe assez présente dans les Scotcheuses.

Lionel : Toute activité collective, et même solitaire, génère des souffrances et du plaisir. Comme l’envisage la psychothérapie institutionnelle, quand il y a un collectif, il faut aussi le soigner en tant que tel, pour qu’il ne crée pas trop de pathologies. Mais en plus de cette difficulté du collectif, quand on fabrique un film et qu’on le montre à d’autres, c’est important d’aboutir, parce que sinon c’est très décevant, et il y a de grandes chances que l’expérience ne puisse pas se poursuivre. Chez les Scotcheuses, à chaque fois, nous avons utilisé l’urgence, la date butoir, le fait de se fixer des objectifs dans le temps pour nous obliger à finir un objet.

Marc : Toute cette discussion, ça me chamboule un peu. Quand on me demande ce que je retiens de cette expérience, je suis très enthousiaste, et au final, les films eux-mêmes en tant que résultats importent moins que l’expérience de vie. Aujourd’hui, on parle beaucoup de choses négatives, mais personnellement, j’ai ressenti une grande évidence à beaucoup de moments, et j’ai connu très peu de souffrance. Aucune, en fait. Même s’il y a des concessions, qu’on ne va pas forcément au bout de ses idées ou de son ressenti, on l’accepte sans que ce soit forcément une souffrance. Ça peut aussi être agréable de se dire : « J’arrive à dépasser mon ego, j’arrive à apprendre », et c’est ultra important dans ce collectif-là, parce qu’on est tout le temps en recherche. On cherche une forme de fabrication d’objets filmiques que personne ne nous a apprise. C’est ça qui est hyper vivant et excitant : remettre en question les façons de faire, tout en créant et en vivant ensemble.

Laurence : Cela vient aussi d’une forme d’amitié entre nous qui se développe. Même s’il y a des formes de vexations ou de frustrations, c’est à l’intérieur d’un collectif uni par du commun. Je me souviens, à la fin de la première session de montage sur la ZAD, où c’était quand même assez tendu, on a eu une discussion : certaines choses ont émergé, d’autres se sont réglées de manière interpersonnelle, d’autres ne se sont pas réglées, mais il n’empêche que le soir même, on présentait un « ours polaire [7. En argot de cinéma, un « ours » est une forme inachevée d’un montage.] » comme on l’avait appelé, et on était toutes là. C’était quand même une très belle soirée. Je crois que savoir être dans une forme de festivité nous a toujours tenues ensemble.

Jean : La restitution nous réunit à chaque fois, nous ressoude, et dans ce sens-là, le mot rituel n’est pas faux. Comme si on gagnait du terrain sur ce qui s’impose constamment dans le quotidien de l’existence. Comme les copains et copines qui défrichent la terre, et c’est pour ça qu’à la ZAD, ils nous ont dit qu’on apportait une certaine fraîcheur, dans le sens où ils s’apercevaient qu’on peut aussi faire du cinéma de la manière dont on occupe des Zones à défendre. C’est cette position qui m’intéresse dans ce collectif.

Lionel : Et réciproquement, je ne suis pas sûr qu’on aurait réussi à faire un film « toutes seules », à trente, dans une zone autarcique, si on n’avait pas été si bien accueillies par la ZAD. C’était sans doute parce qu’on amenait du dehors à un moment où les gens de la ZAD en avaient besoin, mais pour nous, ils créaient aussi un rapport à un extérieur qui nous aidait beaucoup dans les problèmes du groupe.

Stéphanie : Je peux parler ? C’est ça aussi, les Scotcheuses. Il faut se battre pour prendre la parole !

Jean : Avec soi-même…

Stéphanie : Oui, avec soi-même, mais aussi avec les temps morts qui n’existent pas entre les gens qui parlent, et c’est difficile aussi parfois. Pour moi, ce qui est chouette dans les Scotcheuses, c’est une capacité d’accueil, même quand tu ne vas pas bien. Être toujours dans le faire, dans le faire des choses ensemble, ça permet d’être avec d’autres, et même si tu ne fais rien, ça bouge des trucs. Cette capacité d’accueil, elle n’est pas là seulement quand tu ne vas pas bien, c’est une ouverture à la rencontre et une capacité à s’intégrer dans des dynamiques qui sont là où nous sommes en étant véritablement « dedans », en n’étant pas simplement en regard de quelque chose qui se passe.

Quel a été votre rapport aux réalités politiques dans la fabrication et la diffusion des films ? Dans les deux films qui ont été tournés à Notre-Dame-des-Landes, un certain nombre d’éléments sont facilement reconnaissables par ceux qui connaissent ces endroits-là, et pour les autres, une très forte sensation d’étrangeté peut faire penser à des films hors-sol comme Week-end [8. Week-end est un film de Jean-Luc Godard de 1967, le dernier avant la période du groupe Dziga Vertov, qui met en scène un week-end chaotique d’un couple de petits bourgeois perdus dans une Seine-et-Oise insurrectionnelle et sanglante.] ou Tràs-os-Montes [9. Tràs-os-Montes est un film portugais de Margarida Cordeiro et Antonio Reis de 1976 tourné dans la région éponyme, à mi-chemin entre documentaire et merveilleux.]. Avec le risque que ceux qui sont plus du côté militant trouvent ça trop mou, que les documentaristes trouvent ça trop énigmatique, que ceux de la fiction trouvent ça trop contingenté par le réel, tout en trouvant la bonne distance par rapport à la réalité, celle qui vous va en tant que Scotcheuses.

Laurence : Bien sûr, la question « À qui s’adresse-t-on ? » s’est posée. D’emblée, l’idée n’était pas de faire un film didactique pour expliquer ce qu’était la ZAD, mais plutôt de faire quelque chose qui nous ressemble, car la plupart d’entre nous sont engagées dans des luttes. De fait, nous avions un langage commun et il n’était pas question de le nier. Qu’il y ait des choses qui puissent paraître de l’autoréférence, nous en avions conscience, mais nous ne voulions pas nous autocensurer.

Il faut assumer d’être situé. On ne peut pas échapper à son propre langage, à ses propres codes, à ses propres imaginaires, sous prétexte qu’on l’a décidé. À la fois on en avait conscience, et à la fois on s’est interrogées là-dessus. Je me souviens d’une conversation : « Est-ce que ça ne fait pas un film qui ne parle qu’aux potes ? » Et en même temps, que No Ouestern soit sans paroles fait qu’il est regardable par des gens qui ne parlent pas français, c’est une décision qui a été prise consciemment. Des choses dans le film peuvent paraître mystérieuses, mais l’objet film n’est pas complètement décontextualisé, il y a le livret qui l’accompagne. Nous, lors d’une projection, on est là pour que des questions émergent et que ça donne lieu à un voyage pour aller rencontrer la réalité de la ZAD. Pour les militants, c’est vrai que le film ne reflète pas totalement la conflictualité, qu’il peut contribuer à une forme de mythification de la ZAD, sans être pour autant dans la carte postale.

Benoît : Il faut avoir confiance dans le fait qu’en ne séparant pas la manière dont on vit, ce qu’on vit avec les gens et le fait de fabriquer un film, ça peut toucher plein de personnes. Il faut dire aussi que la ZAD est un endroit extrêmement puissant, et qu’une caméra enregistre le réel : ça parle directement, parce que rien que les constructions qu’on y voit sont déjà riches d’imaginaire.

Est-ce que vous vous posez la question du rapport à la convention, dans le sens où, dans une fabrication collective, il y a un écueil qui serait que le consensus aille vers le plus commun, mais dans le mauvais sens du terme, c’est-à-dire le plus convenu ?

Lionel : J’ai l’impression que ce n’est pas un écueil dans lequel on est tombées, sans doute parce qu’il y avait beaucoup de gens dans le collectif qui avaient une vraie confiance dans la possibilité qu’une décision collective ne soit pas un consensus mou, même si cela nous obligeait à pousser les discussions assez loin et à atteindre parfois de hauts niveaux de fatigue ou de conflit. Nous avons aussi tenté de l’éviter par les méthodes de travail. Aucune Scotcheuse n’a participé à l’écriture de toutes les scènes, et on s’est toutes individuellement impliquées dans certaines scènes plus que d’autres. Cette tentative de composer des imaginaires très différents a peut-être un peu desservi l’unité du film, mais en tous cas, ça n’a pas produit de consensus mou.

Jean : Comme c’est le non-savoir qui est commun, ce serait difficile de tomber dans un consensus idiot et plat. Je le sais par rapport à la musique. La musique peut être intéressante à partir du moment où il y a du non-savoir organisé qui produit quelque chose qui, à l’écoute, est aussi intéressant que s’il y avait du savoir.

Bonus 1 : Anomalies

Anomalies est un cinétract tourné en super 8 par le collectif des Scotcheuses, un docu-fiction sur les éleveurs de moutons qui refusent le puçage de leurs bêtes, réalisé lors d’une fête sur un causse du Tarn, mêlant récits de luttes, discussions, banquets, musiques, danses, spectacles… Nos hôtes, éleveurs de brebis, étant en lutte contre les contraintes et les contrôles imposés par les réglementations européennes et françaises, nous leur avons proposé de faire ce film et de le montrer le dernier jour de la fête. Au départ, il y a ce qu’ils vivent et ce qu’ils défendent dans leur refus, et à l’arrivée un conte burlesque des temps modernes, projeté avec ou sans accompagnement musical suivant les forces en présence…

Pour aller plus loin :

Bonus 2 : Carte postale de Radio Scotcheuses dans la Meuse

Les Scotcheuses travaillent aujourd’hui à la de fabrication d’un film d’anticipation post-apocalyptique, une fiction avec des personnages en prise avec la catastrophe, autour de Bure et du projet de site d’enfouissement de déchets nucléaire Cigéo.

Plusieurs sessions d’écriture, d’atelier Super 8, de prise de son, d’invention de saynètes théâtrales, ou de fabrication musicale, ont déjà eu lieu avec celles et ceux qui luttent contre la méga-poubelle nucléaire meusienne.

Pour cette republication, elles nous ont envoyé cette carte postale sonore, réalisée lors du premier temps de tournage du film à venir.

Pour aller plus loin :

Notes

| ↩1 | Les groupes Medvedkine, actifs entre 1967 et 1974, ont regroupé des ouvriers de l’usine Rhodia de Besançon et de celle de Peugeot à Sochaux pour faire des films en collaboration avec des cinéastes et des techniciens connus, dont Chris Marker. |

Le loup de Moscou

Un bestiaire de Vladimir Vyssotski

Chanteur-loup, poète-cheval et gueule d’acteur, Vladimir Vyssotski chante démuselé les silences soviétiques. Vie à vif d’un anticonformiste à guitare, dont la voix rugueuse hurle et arrache la liberté. Portrait animalier de celui qui « trottait autrement ».

Télécharger l’article en PDF.

NB : sauf mention contraire, toutes les traductions du russe, y compris les paroles de chansons, sont d’Yves Gauthier.

Cet article est issu du troisième numéro de Jef Klak, « Selle de ch’val », traitant des relations entre les humains et les autres animaux, et toujours disponible en librairie.

Automne 2015. Moscou. La librairie BiblioGlobus, rue Miasnitskaïa. Les caissières du rez-de-chaussée ronchonnent, dignes héritières des acariâtres vendeuses soviétiques, mais le magasinier du 1er étage semble danser d’un rayon à l’autre avec son escabeau, émouvant Noureïev à la calvitie plantée de rares touffes blanches. Lui seul semble danser dans ce labyrinthe où le lecteur lambda se perdra, malgré les bornes électroniques censées le renseigner.

– Avez-vous un rayon « Vyssotski » ?

Il s’éponge le front.

– Non. Enfin, si, un peu partout : « Littérature soviétique », « Poésie », « Théâtre », « Biographies », « Nouvelles et récits », « People ». On sait plus où le mettre. (Il sourit.) On pourrait aussi le mettre au rayon « Monde animal ».

Il reprend son escabeau et s’éloigne en sifflotant « La Chansonnette du perroquet pirate » (Vyssotski, 1973).

« Je n’ai jamais été perroquet… »

« Il y a, dans le disque Alice au pays des merveilles, l’histoire d’un perroquet qui raconte comment il en est venu à vivre cette vie-là de navigateur, pirate, etc. Je chante moi-même le perroquet. À ce propos, je tiens à balayer la question qu’on me pose toujours : est-ce que je suis celui que je chante ? Qu’on se le dise, je n’ai jamais été perroquet, ni au propre ni au figuré. D’ailleurs, je suis tout le contraire d’un perroquet 1 Propos enregistrés le 21 février 1980 lors d’un concert public donné à Dolgoproudny, dans la région de Moscou.. »

Un perroquet sans l’être. Au cirque, il y a l’ours et le montreur d’ours. Tout en se défendant de l’un ou l’autre, Vyssotski aura cherché les deux à la fois, par son pouvoir de réincarnation, de mélange des focales et des genres.

Inclassable

Un artiste à la croisée, voilà Vladimir Vyssotski (1938- 1980), chanteur-compositeur russo-soviétique : « Je suis ce que je suis. Un poète, un compositeur, un acteur… Peut-être trouvera-t-on un mot nouveau dans le futur. Mais pour l’instant ce mot n’existe pas [2. Interview télévisée enregistrée le 14 septembre 1979 dans les studios de Piatigorsk par le journaliste Valéry Perevoztchikov.]. » Un peu méchant, le poète russe Evgueni Evtouchenko dira (en 1987) que Vyssotski n’était ni un grand poète, ni un grand compositeur, ni un grand acteur, mais grand dans le mélange des arts. « C’était un grand caractère russe. Il y avait en lui quelque chose qui tenait de Stenka Razine, de Pougatchev, une soif de liberté, une soif inextinguible, quoi qu’on fasse pour lui tordre le cou [3. Propos tenus devant la caméra d’Eldar Riazanov pour son film Quatre rencontres avec Vladimir Vyssotski, 1987, production Gosteleradio SSSR.]. »

De là, peut-être, l’impossibilité de le comparer pour le présenter au monde ; qu’il soit traduit dans 157 langues ne suffit pas à lui trouver d’équivalent. Pour donner au public (notamment francophone) une idée du bouillant Vyssotski, il faudrait touiller dans un même saladier François Villon, Georges Brassens, Gérard Philippe et Jean Gabin (Voir Annexe en fin de texte).

Au nom du loup

Il y a comme une intimité organique, symbolique, quasi mystique, entre le chanteur et l’animal. En 1967, Serge Reggiani sort un disque avec Les loups sont entrés dans Paris, chanson écrite par Albert Vidalie. Le vinyle atterrit aussitôt à Moscou dans la valise de la traductrice Michèle Kahn, pour tomber dans l’oreille de Vyssotski qui fréquente le foyer moscovite de la Française. « À force de faire tourner ce disque, Volodia [surnom de V. V.] l’a usé jusqu’à la corde [4. « La passion française de Vladimir Vyssotski », interview de Michèle Kahn par Ekaterina Sajneva, Moskovski Komsomolets, 24 janvier 2005.]… », dit celle qui, plus tard, traduira pour lui ses chansons en français.

David Karapétian, ayant partagé la vie de Michèle Kahn, constate finement dans ses mémoires Vladimir Vyssotski entre le verbe et la gloire : « Ce qui intéressait Volodia, c’était moins le texte que le style d’interprétation de Serge Reggiani, cette manière magistrale qu’il avait d’imiter le hurlement du loup. “Les lou-oups… ouououh…” Une fois entré dans le coeur écorché de Vyssotski, ce refrain hurlant l’incita à écrire sa Chasse aux loups [1968], par la grâce de quoi la meute impitoyable des prédateurs se transforma en un peuple d’éternels martyrs aux yeux jaunes. On aurait dit que l’ancien galopin [du quartier populaire moscovite] de la Samotioka était lié à la France par le fil invisible de la fatalité. Longtemps encore ces “loups français” allégoriques obsédèrent son âme avide de tout. Dans le genre mauvais garçon, tel François Villon, il pouvait faire irruption dans le silence tranquille de notre chambre à coucher par un coup de fil intempestif, au beau milieu de la nuit, et alors l’oreille encore ensommeillée de Michèle furibonde entendait tonner “Les lou-oups… ouououh”. »

Dès lors, ces lou-oups ne sortiront plus de sa gorge. Ni de sa réputation : le bestiaire mental des Russes place Vyssotski au chapitre des loups. Dans le seul dessin animé auquel l’acteur ait prêté sa voix, Le Magicien de la ville d’émeraude (1974), c’est précisément un loup qu’il sonorise, personnage inexistant dans le conte original d’Alexandre Volkov et peut-être créé sur mesure par le scénariste Alexandre Koumm. Il faut citer aussi le célébrissime dessin animé soviétique Attends voir ! (Nou Pogodi ! à partir de 1969) – série culte s’il en est – dont le héros est un loup fripon toujours aux trousses d’un lapin plus malin que lui : son créateur Viatcheslav Kotionotchkine (1927-2000) avait évidemment choisi la voix de Vyssotski pour celle dudit polisson, mais « Niet ! » s’était récriée la censure. Le réalisateur se vengera plus tard en plaçant quelques-unes des chansons de l’acteur dans ses films.

Fable tragique d’une tension extrême, et pièce maîtresse du répertoire de Vyssotski, La Chasse aux loups (1968) sonne à la fois transparente et cryptée dans nos oreilles françaises. Pourtant, une seule clé suffit : l’une des méthodes de chasse au loup les plus pratiquées en Russie est celle dite des fanions. Elle consiste à dérouler à hauteur de museau un cordon de fanions rouges espacés d’une trentaine de centimètres les uns des autres autour d’un périmètre où des loups ont été repérés. Des tireurs sont apostés le long du cordon à intervalles réguliers (on laisse entre chacun une portée de fusil). Au centre du périmètre commence une battue. Les loups traqués cherchent à s’échapper, mais danger ! ils s’arrêtent net devant les fanions, non parce qu’ils sont rouges (le loup est daltonien !), mais parce qu’associés à la présence de l’homme et à son odeur. Les tireurs embusqués n’ont plus qu’à décharger leurs basses oeuvres.

Peu de loups parviennent à surmonter le blocage « psychologique » du cordon à fanions rouges… Son franchissement devient pour le poète l’acte transgressif – symboliquement et socialement. Vyssotski se saisit de cette image pour peindre en un chant tragique les rapports qui se jouent entre loup-poète et État-chasseur :

Course éperdue, j’ai les tendons qui craquent,

Aujourd’hui encore comme hier déjà,

Ils m’ont pris à la traque, pris à la traque,

Et rabattu sur des tireurs en joie.

Dans les sapins claquent les canons doubles,

Où les chasseurs se sont dissimulés,

Et roulent les loups sur la neige, roulent,

À des cibles vivantes assimilés.

C’est la chasse aux loups qui fait rage,

c’est la chasse aux loups !

Aux gros pères à poil gris comme

aux petits loulous.

Tous les rabatteurs crient, les chiens

s’arrachent la glotte,

Sang sur la neige et drapeaux rouges

à l’air qui flottent.

À ce jeu-là, pas d’égalité,

Les chasseurs tirent sans coup férir,

Leurs drapeaux bornent nos libertés,

Ne jamais sortir de leur ligne de mire.

Jamais un loup n’enfreint la tradition,

C’est mis dans le crâne des louveteaux

Quand la louve allaite ses nourrissons :

« Interdit, mon p’tit,

de braver l’drapeau ! »

C’est la chasse aux loups qui fait rage,

c’est la chasse aux loups !

Aux gros pères à poil gris comme

aux petits loulous.

Tous les rabatteurs crient, les chiens

s’arrachent la glotte,

Sang sur la neige et drapeaux rouges

à l’air qui flottent.

Nous avons la patte et le croc féroces

Alors pourquoi, dis, toi le chef des loups

Courons-nous au feu de toutes nos forces

Sans même tenter de braver l’tabou ?

Mais le loup n’a point d’autre destinée,

Et pour moi déjà, c’est la fin du drame

Celui à qui j’étais prédestiné

Avec un sourire lève son arme.

C’est la chasse aux loups qui fait rage,

C’est la chasse aux loups !

Aux gros pères à poil gris comme

aux petits loulous.

Tous les rabatteurs crient, les chiens

s’arrachent la glotte,

Sang sur la neige et drapeaux rouges

à l’air qui flottent.

Je suis entré en désobéissance,

La vie prend le dessus,

Derrière mon dos j’entends, ô jouissance,

Les « oh ! » et les « ah ! » des gens déçus.

Course éperdue, j’ai les tendons qui craquent,

Mais aujourd’hui ce n’est plus comme hier,

Ils m’ont pris à la traque, pris à la traque,

J’ai laissé les chasseurs plantés derrière.

C’est la chasse aux loups qui fait rage,

c’est la chasse aux loups !

Aux gros pères à poil gris comme

aux petits loulous.

Tous les rabatteurs crient, les chiens

s’arrachent la glotte,

Sang sur la neige et drapeaux rouges

à l’air qui flottent.

Chanson phare parmi les plus censurées de l’auteur : les « chasseurs » s’étaient sentis visés. Il faut dire qu’elle fut écrite en réponse à une campagne de dénigrement menée dans la presse contre Vyssotski, le menaçant du pire. Aujourd’hui que Vyssotski est déifié, statufié, cela semble lointain, quand bien même il resterait de vieilles injustices. Témoin, ce journaliste vyssotskophile, Alexeï Vénédiktov, le 16 avril 2015, à la faveur d’une conférence de presse présidentielle d’un autre Vladimir :

« Vous êtes de Saint-Pétersbourg, Vladimir Vladimirovitch [Poutine], et moi de Moscou, mais… à Moscou, il n’y a toujours pas de rue Vladimir Vyssotski. Trente-cinq ans se sont écoulés depuis sa mort, et rien ! Impossible de faire bouger les choses ! Or la législation moscovite permet au président d’intervenir, et alors le gouvernement de Moscou pourra rebaptiser la rue Marxiste, qui mène au théâtre de la Taganka [où Vyssotski fit sa carrière] en rue Vladimir Vyssotski. Peut-être pourra-t-on du même coup inaugurer le pont Nemtsov [où l’opposant Boris Nemtsov fut assassiné devant le Kremlin le 27 février 2015] ? » Cent jours plus tard, les officiels faisaient tomber le voile de la plaque « rue Vladimir Vyssotski ».

À ce propos, le sculpteur Mikhaïl Chemiakine m’a confié cette année que lui-même, à l’occasion d’un tête-à-tête, s’était ouvert à Poutine de cette inquiétude : pourquoi ne pas cultiver au niveau de l’État la mémoire du loup-poète Vyssotski, son ami ? Et Chemiakine, ancien artiste dissident jadis assigné de force à l’internement psychiatrique puis chassé d’URSS en 1971, n’a pas été peu surpris d’entendre de la bouche de l’ancien officier du KGB Poutine, devenu président : « Ma jeunesse a baigné dans l’oeuvre de Vyssotski. » C’était le génie du poète à la guitare : fédérer les âmes – des chasseurs et des loups – par la force sublimatoire de son chant. Savoir parler au roi comme au peuple… Molière sut le faire, pourquoi pas Vyssotski ?

La chasse aux loups n’a pas cessé, cinquante ans après la mort du poète. Les Tchétchènes, chez qui le loup est un animal totémique, en ont fait un chant phare, symbole de la fierté de leur peuple. De cette chanson, la télévision tchétchène a tiré un clip sur des images d’archives de l’encerclement de Grozny par les troupes russes lors de la première guerre de Tchétchénie (1994-1996), et sur les mots « pris à la traque, pris à la traque » jaillit à l’écran le jeune Ramzan Kadyrov, actuel président de la Tchétchénie, en tenue de combat, fusil mitrailleur à l’épaule, brêlé de cartouchières, prêt à franchir les fanions rouges…

Dix ans après sa Chasse aux loups, Vyssotski revient avec La Chasse en hélicoptère (1978), d’une violence inouïe, autrement désespérée, car cette fois les loups pourchassés par les « libellules d’acier » sont réduits à l’état de chiens asservis, à l’image de cette scène finale du Fond de l’air est rouge, film de Chris Marker sorti la même année avec en exergue cette citation du poème (traduction Chris Marker) :

La queue entre les jambes, comme des chiens ;

Tourné vers le ciel, votre museau étonné…

Est-ce le châtiment qui tombe des cieux,

Ou bien la fin du monde ?

Tout se tord dans vos têtes.

Mais on vous a tirés debout depuis

les libellules d’acier…

Sourions à l’ennemi de notre sourire de loup

Pour couper court aux rumeurs.

Mais sur la neige tatouée de sang :

notre signature –

Nous ne sommes plus des loups.

https://www.youtube.com/watch?v=6ZOr2ZWF_YU

Noblesse du loup, donc, mais crapulerie du chien : « Des loups nous sommes, belle est notre vie de loups. / Des chiens vous êtes, et crèverez comme des chiens », tonne Vyssotski dans cette même Chasse en hélicoptère. Clin d’oeil solidaire à Victor Hugo : « Quand je vois ces chiens, je regrette les loups. »

Chez Vyssotski, le loup prend le contrepied de la tradition, c’est un héros à la fois tragique et positif. « Avec moi, dit-il, tout est à rebours. Si un jour je me noie, cherchez-moi dans le sens contraire du courant [5. Cité par le cinéaste Stanislav Govoroukhine dans le recueil Vladimir Vyssotski et le cinéma, sous la direction de I.I.Rogovoï, éd. Kinoteatr, 1989.]. »

Un centaure en poésie

La version vyssotskienne des Yeux noirs (1974) ravale cependant le loup à sa fonction première de bête de proie. Le chant conte l’ivre et folle chevauchée du poète à l’assaut de la sylve, la bouche fleurie de mots d’amour désespérés, une meute de loups à ses trousses :

Et je gueule aux loups :

Meute de malheur !

Mes chevaux sont fous,

Piqués par la peur…

Course enivrante, mais qui dessoûle le poète, et dont les chevaux sortent vainqueurs, semant la meute. Étrange victoire de Vyssotski contre lui-même, où l’homme-loup (sa part de brigand libertaire) se fait battre par l’homme-cheval (sa part de guerrier). Car le cheval est l’autre nature de V. V., et L’Ambleur (1970) peut être regardé comme le pendant chevaleresque de La Chasse aux loups. Là, Vyssotski se voit comme « un cheval qui va l’amble ». Parce qu’aller l’amble, en russe, se dit « marcher autrement » :

Je trotte, oui, mais je trotte autrement

Par les champs, les flaques et la rosée.

Ils disent de moi que je vais amblant,

Que je me distingue de la mêlée.

Il se décrit en pleine course, écumant, les flancs piqués, le mors à la bouche, tiré à la bride, et surtout regimbant : d’accord pour courir dans le peloton, « mais pas sous une selle et pas bridé ». Et Vyssotski ne serait pas Vyssotski s’il ne finissait par faire tomber son jockey pour passer le premier la ligne d’arrivée, lequel jockey achève la course en claudiquant « par les champs, les flaques et la rosée », semblable à ce chasseur déjoué par le loup profanateur de drapeaux rouges. On ne bride pas un poète comme on sangle un cheval ; on ne l’abat pas non plus comme un loup.

Chez V. V., quand un cheval entre dans la fable, les arpèges de guitare tournent insensiblement à la romance tsigane, à la mélodie russe archétypale, le poète vous transporte dans les entrailles de la culture populaire. Neige, traîneaux, clochettes, beffrois bulbeux. Vous doutez de l’âme russe ? Vous la prenez pour une chimère chevrotante ? Les Chevaux obstinés vous remettront d’entrée sur les rails de la Russie éternelle, magnifiquement désespérée, résignée toujours, soumise jamais, mystique à ses heures, comprenne qui pourra. « Chevaux antiques, chevaux aguerris,/Que de guerriers triomphants nous montèrent ! /Que d’illustres peintres d’icônes/Nous couvrirent les sabots d’or… » (poème inachevé, date inconnue).

Il existe une prolifique iconographie vyssotskienne où, parfois, le poète est à juste titre figuré en centaure – moitié homme, moitié cheval. « Le cheval est un pégase monté par un poète » (1977) [6. Extrait de la chanson (non retenue) « Incendies » composée en 1977 pour le film Oubliez le mot « mort » de S.Gasparov, 1979.]. Le cheval, dans ses chansons, c’est la fuite éperdue, l’ivresse, une course effrénée vers quelque chose qui tiendrait à la fois du salut et de la perdition, un horizon désiré en même temps que conjuré. Dans Les Chevaux obstinés (1972), V. V. se voit longer en traîneau le bord d’un gouffre, sur le fil, la cravache à la main, plein d’une pulsion contradictoire, pressant et refrénant ses chevaux, manquant d’air, buvant le vent, avalant la brume, pressentant sa perte avec une « exultation mortelle », aussi léger qu’un « duvet dans l’ouragan », mais oh ! tout doux, tout doux les chevaux, qu’au moins vous retardiez d’un rien l’heure du trépas…

Plus doux, plus doux l’allure, chevaux,

votre allure effrénée !

Tant pis si la cravache claque autant…

Ah ! drôles de chevaux que vous êtes,

obstinés, obstinés…

De vivre et de chanter je n’ai pas eu le temps !

Mes chevaux j’abreuv’rai,

Mon couplet j’achèv’rai,

Que je fasse un instant front au vide béant !…

La fable exotique

À voir ces loups tragiques et ces chevaux fatals, on se rembrunit malgré soi. Heureusement, la fable vyssotskienne irradie la joie par un héros salvateur : l’animal exotique. Tel L’Éléphant blanc (1972), conte au début enjoué dans lequel un seigneur indien lui offre un pachyderme :

À dos d’éléphant j’étais comme un dieu

Je parcourais l’Inde, ce pays radieux.

Jusqu’où n’avons-nous pas poussé

nos errances,

Serrés l’un contre l’autre, et foin de l’indigence !

Plus joyeuse encore est l’image du perroquet : celui de la Chansonnette du perroquet pirate, écrite pour le spectacle radiophonique Alice au pays des merveilles (1973), est un bijou de bonne humeur. Le vieil oiseau, en son temps fait prisonnier par Cortés, ne cesse de marteler par vengeance « “Caramba !” “Corrida !” et “Bon sang de bois !” », jusqu’à ce jour de tempête où il est capturé par des pirates qu’il doit servir cent ans. Finalement vendu comme esclave pour trois sous, il envoie une bordée d’injures à la face d’un pacha turc qui, d’horreur, brise en deux son poignard à mains nues…

J’ai visité l’Inde, et l’Iran, et l’Irak,

J’suis pas une dinde ni quelqu’un de braque.

(Seuls les sauvages à ces bêtises croient.)

Caramba ! Corrida ! Et bon sang de bois !

Mais, au chapitre des contes à plumes exotiques, le plus célèbre est Ce qu’il advint en Afrique, que l’on connaît aussi sous le titre de Girafe est grande (1969) : girafe amoureuse d’une antilope, et toute la faune de « la chaude et jaune Afrique » de s’en émouvoir :

Alors gronda tout un caquet,

Et seul un très vieux perroquet

Cria très fort d’entre les arbres

Girafe est grande, ça la regarde !

Face au scandale, la girafe fait valoir son droit à l’amour. « Nous sommes tous égaux », proteste-t-elle :

Et si tous mes congénères

Veulent s’en prendre à ma peau,

Ne me faites pas la guerre,

Je quitterai le troupeau.

Et pour finir avec la morale de l’histoire :

Girafe n’avait pas tous les torts,

Car le fautif, c’est l’autr’ Nestor,

Qu’avait crié d’entre les arbres

Girafe est grande, ça la regarde…

Annexe :

Le Vyssotski à la française (recette originale)

Un zeste de François Villon

Suivez les conseils de Mikhaïl Chemiakine, sculpteur, peintre et graphiste ami de Vladimir Vyssotski, issu comme lui de la contre-culture : « Par son côté bringueur, par la souffrance et l’amertume qui transpirent de ses chansons, Vyssotski s’apparente de très près à la figure médiévale de l’effronté moqueur qui dénonce sans trembler les tenants du pouvoir, cette figure du gibier de potence fort en thème persécuté tout à la fois par les autorités religieuses et séculières – j’ai nommé François Villon. »

https://www.youtube.com/watch?v=FWsj0h3ZFNQ

Une pincée de Georges Brassens

De Vyssotski, on dit parfois « le Brassens russe », comparaison efficace et justifiée : même mariage de la poésie et de la guitare, même originalité vocale, même anticonformisme esthétique et social. Mais si Brassens écrit « mourir pour des idées, d’accord, mais de mort lente », on ne peut imaginer ces mots dans la bouche de Vyssotski qui fait tout comme au bord de la mort, comme si c’était la dernière fois. Pour une idée, pour un amour, pour un ami, pour une rime, pour une chanson, une vérité, le Russe meurt tous les jours. Non qu’il le veuille, mais parce qu’il y est prêt. D’ailleurs, qu’est-ce qu’un poète qui ne meurt pas ? Que serait un art – en Russie du moins – où l’on ne risquerait pas sa vie ? « Ainsi meurent les poètes : ils explosent », écrivait le grand Petrov-Vodkine, artiste peintre, à la mort d’Andreï Bely, dans les années trente du siècle passé, et ces mots collent on ne peut mieux au destin de Vyssotski.

Un fond de Gérard Philippe

Vyssotski le rejoint par le théâtre, l’un ayant joué Hugo, l’autre Pouchkine, les deux s’étant coulés dans les habits de héros de Shakespeare, Richard II pour le Français, Hamlet pour le Russe, l’un comme l’autre marqués à vie par ces rôles, l’un comme l’autre aussi nationaux qu’universels, inséparables des planches qui firent leur gloire, enlevés par la mort dans la fleur de leur jeunesse.

https://www.youtube.com/watch?v=oXl5ixBtjpY

Un museau de Jean Gabin

Le cinéma en commun, et leur ressemblance physiologique, cette virilité poétique qui fait toute la différence entre le héros masculin et le sac de testostérones, cette touchante cigarette, moitié vice, moitié aveu de faiblesse, ce regard de dureté-tendresse. Et ce même baryton… Une sauce à l’américaine La voix de Vyssotski, rauque et râpeuse, est marquée d’une rudesse sexuée, animale, comme un brame d’élan : le stentor du héros de Homère, une voix d’airain, très proche de certaines voix noires américaines, et notamment de Louis Armstrong qu’il adorait et savait imiter. Sa voix colle à la philosophie de ses chansons : « Mon chant est presque un cri », dira-t-il.

De son baryton, Vyssotski vocalise les consonnes, il les roule à la façon du r russe, les sculpte, les enrichit de modulations nouvelles. D’où cette manière si personnelle, inimitable, de sculpter les mots avec la râpe de sa voix singulière, ce rugissement, ce grondement de loup.

Pour aller plus loin :

Vladimir Vyssotski, Un cri dans le ciel russe, Yves Gauthier. Éditions Transboréal

Notes

| ↩1 | Propos enregistrés le 21 février 1980 lors d’un concert public donné à Dolgoproudny, dans la région de Moscou. |

Poing par poing, une éducation populaire

École sauvage et travailleurs organisés

Avec le concours de Jean-Baptiste Bernard

La grande crise argentine, qui a frappé le pays entre 1998 et 2002, n’a pas seulement généré de la sueur, du sang et des larmes. L’épisode a aussi été l’occasion de multiplier les expérimentations passionnantes. Parmi elles, les ouvertures d’écoles populaires, initiées en 2004 à Buenos Aires avant d’essaimer dans les autres grandes villes, sont indissociables des célèbres transformations d’entreprises en coopératives par leurs ouvriers. Car c’est souvent dans les locaux des usines récupérées que les professeurs et militants de l’éducation populaire donnent leurs cours. Et c’est très largement à destination des ouvriers qu’ils dispensent leur enseignement. Rencontre avec Fernando Lazaro et Ezequiel Alfieri, deux militants pédagogiques ayant participé à l’ouverture de l’école de la Maderera Cordoba, une usine de bois récupérée par ses travailleurs en 2002. Une occasion de découvrir, à travers cet établissement hors normes de quatre-vingt-dix élèves, le mouvement dans lequel il s’inscrit.

Ce texte est issu du troisième numéro de la revue Jef Klak, « Selle de ch’val », encore disponible en librairie.

Télécharger l’article en PDF.