Traduit par Ferdinand Cazalis

Texte original : « It Will burn Forever : From Appalachia to la ZAD »

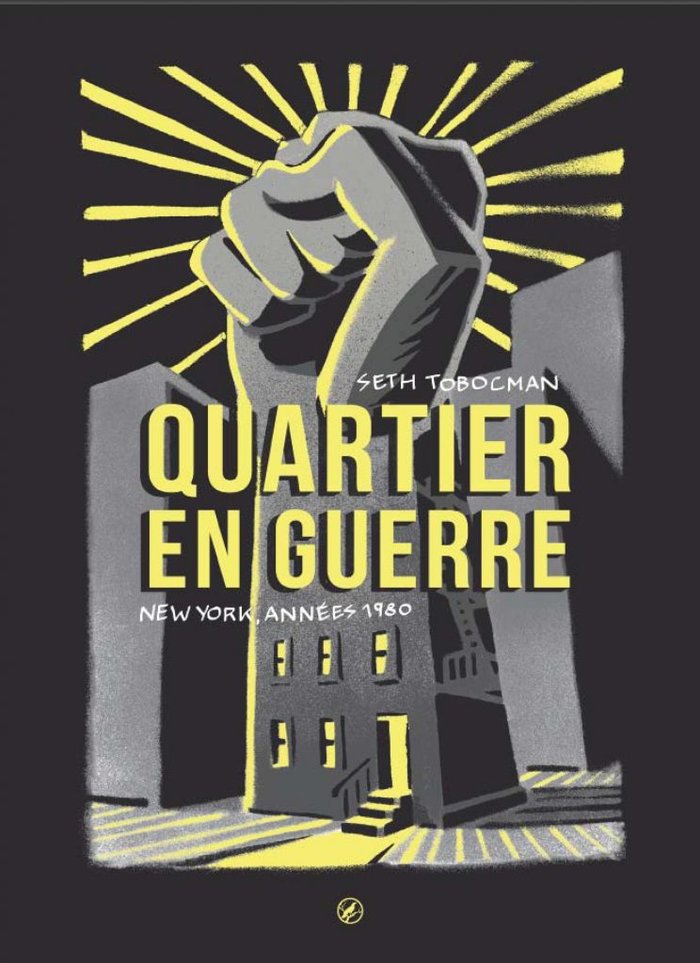

Ce qui suit est une déclaration de solidarité écrite depuis le camp des Trois-Sœurs contre le projet de pipeline dans les Appalaches (USA), à l’adresse de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Depuis deux jours, la ZAD subit de violentes attaques de la police organisées par l’État français dans le but de nettoyer un territoire qui échappe à son pouvoir. En réponse, des milliers de personnes ripostent sur place pour défendre leurs maisons et leurs fermes.

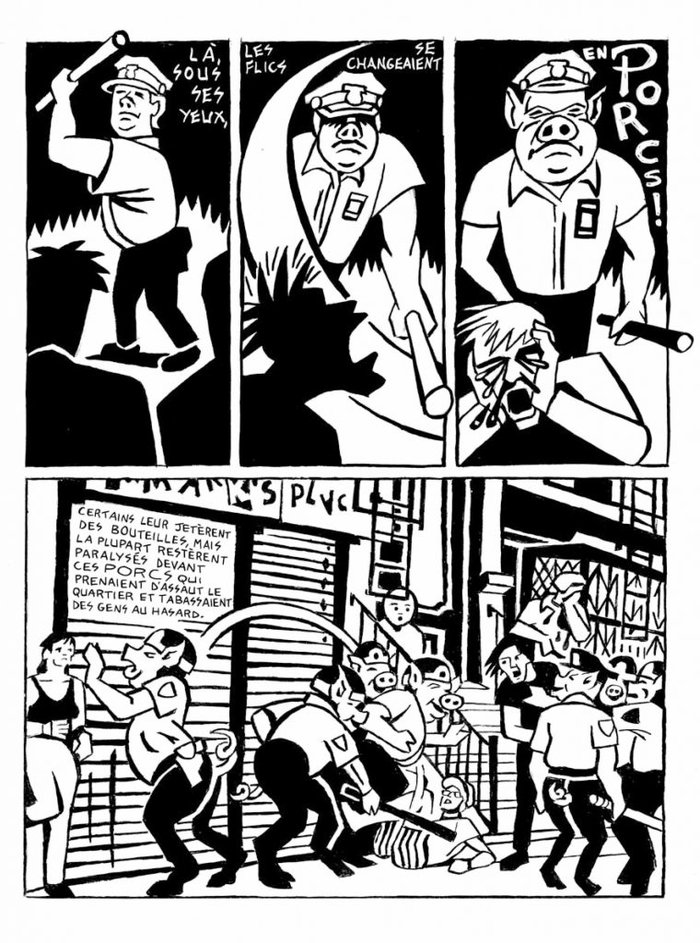

Aujourd’hui, des milliers de policiers français se heurtent à une résistance acharnée contre la tentative d’expulsion de la ZAD. Depuis les forêts des Appalaches, nous observons ce qui se passe.

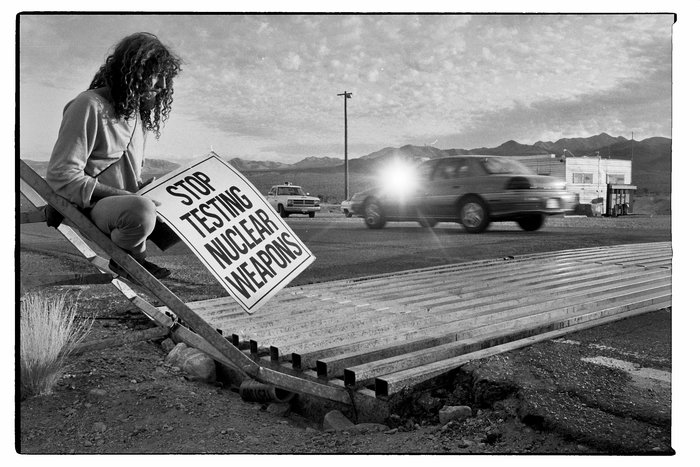

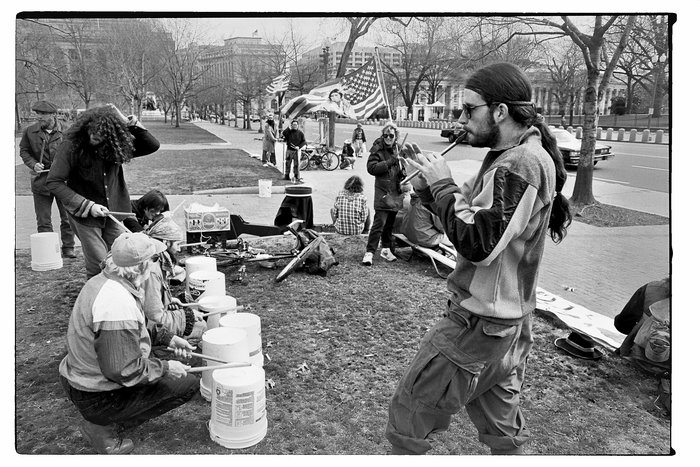

Quand un élan s’est forgé pour stopper l’Atlantic Coast Pipeline des Appalaches, il a puisé son inspiration et sa force dans les luttes contre les infrastructures, d’ici ou d’ailleurs. Nous avons appris des luttes indigènes pour l’autonomie et la dignité à Standing Rock ou de celles contre l’aéroport et son monde à Notre-Dame-des-Landes. Autant nous reconnaissons que ce type de luttes pour la « Tierra y Libertad » remontent à des centaines d’années, sur chaque continent, autant la ZAD de Notre-Dame-des-Landes a représenté un nouveau point de conflit particulièrement tenace et sans compromis contre l’État et le capital. Aussi, depuis hier, nous regardons les yeux remplis de larmes et les poings serrés la manière dont les forces de l’ordre tentent une nouvelle fois de démanteler la Zone.

Alors que la neige tombe sur les collines et les montagnes là où nous nous tenons, dans les territoires occupés des peuples Monacan et Tutelo, nous voyons poindre les premiers signes de vie après un long hiver. Les saisons passent, et nous rappellent que la seule chose qui rende réels les titres de propriété est l’imposition par la force. Nous célébrons votre résistance, nos cœurs battent de concert avec vous. Même dans le comté de Buckingham en Virginie (USA), nous savons que « Tout le monde déteste la police » [En français dans le texte, NdT].

Ils peuvent essayer de nous détruire, ils ne parviendront jamais à détruire notre esprit. L’esprit de la ZAD est en feu en ce moment même. Et il ne cessera de brûler.

Pour aller plus loin :

• Vidéo de la lutte contre l’ Atlantic Coast Pipeline des Appalaches.

• Le compte Twitter du Camp des Three Sisters.